「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

ライフスタイル

定年間近のクルマ好きの方から「定年後にポルシェ911を買いたい」と聞かれてマジレスした話

企業に勤める方の定年退職の年齢は、60歳以上であれば各社ごとに任意に決定できるのだという。現実的には65歳で定年退職という流れが多いのだろうか。 私自身、自営業なので定年はない。気力と体力があれば90歳まで働いてもいいし、極論をいえば明日にでも定年してしまってもいいくらいだ(実際にはできないけれど)。 時短やワークライフバランスといったことが叫ばれて久しいが、実際にはいまだに夜遅くまで残業している方も少なくないはずだ。なかには残業代が稼げるから、遅くまで働くのは苦じゃないという方もいるだろう。こうして、家族のため、そして自分自身のため、文字どおり身を粉にして働いてきた方も多いと思う。 ■ポルシェ911が欲しいと語る仕事関係で知り合ったKさん(64歳) もうすぐ定年退職を迎え、これから先は少し時間に余裕ができる。生活に余裕があれば憧れの世界に足を踏み入れてもいいだろう。仕事関係で知り合ったKさん(64歳)と打ち合わせで顔を合わせたとき「時間に少し余裕ができるし、退職金を少し使わせてもらって憧れだったポルシェを買ってみたいんだけどどう思う?」と相談を受けた。 Kさんに「予算はいくらくらいですか?」と尋ねると「600万円くらいかな」とのこと。 予算が600万円ということは、キャッシュで新車のポルシェを買うのは厳しい。ただ、この600万円を頭金にして会社員であるうちにローンを組めば新車のポルシェが手に入るかもしれない。さすがに新車は高すぎるというのであれば、高年式の認定中古車という手もあるだろう。 以前からKさんからクルマ好きと伺っていたので、すでにモデル名を決めているかもしれないと思い「ポルシェのなかで、どのモデルはが欲しいんですか?」と尋ねてみた。すると「そりゃあキミ、911に決まってるじゃないか」とのこと。やはりそうか。多少なりともスーパーカーブームの洗礼を受けているだろうし、「ポルシェといえば911」という強烈な刷り込みを受け続けてきた世代でもある。 「ボクスターやケイマンはいかがですか?」とKさんに問うてみると「オレは911一択」といい切った。もはや打ち合わせはどこへやら。普段の取材(オーナーインタビューモード)みたいだなと思いつつ、Kさんにこれまでの愛車遍歴について伺ってみると…。「KP61型スターレットや、A70型スープラ、FD3S型RX-7などを経て、家族して子どもが産まれてからは日産ラルゴやエルグランド、トヨタ エスティマ」などを乗り継いできたということを初めて知った。 都内在住でさすがにセカンドカーは持つのは厳しく、家族のために事実上クルマの趣味を封印してきたのだという。現在は子どもたちも独立して手が離れ、Kさんご自身も定年間近。奧さんに「退職金を少し使わせてもらって憧れだったポルシェが欲しいんだけど」と、それとなく相談してみたところ「あなたが欲しいなら好きにすれば」といった具合に好意的な回答が得られたそうだ。最大の難関をクリアし、いよいよ本腰を入れて理想の911を探してみようと思っていたところなのだという。 ■ポルシェ911の認定中古車は1500万円〜という現実 ここでふと気づいた。Kさんはこれまで国産スポーツカー、そしてミニバンを乗り継いできている。つまり、1度も輸入車を所有したことがない。それならば少しでもリスクが低いと思われる認定中古車がいいのだろうか…と思い、スマホを取り出し、カーセンサーで調べてみた。 すると…600万円〜700万円の枠で911の認定中古車を調べてみたところ、なんと1台もヒットしない。上限を800万円に引き上げてみてようやく1台といったありさま。さらに、思い切ってリミッター(?)を解除してみると、ほぼ1000万円スタートだということが判明。そこから画面をスクロールしていくと…、事実上1500万円以下ではほとんど選択肢がないことを思い知らされた。これにはさすがのKさんもガックリ。 仮に600万円の予算をほぼすべて頭金としてつぎ込み、車両本体価格が約1500万円のポルシェ911カレラ(991.2)を手に入れるとしよう。60回ボーナス払いなし、均等払いの残価設定ローンで組んだとして、月々の支払いが約95,000円と算出された。 「残価設定ローンで組んでも毎月約10万かぁー」とKさん。どうやら勤めている企業を定年退職したあと、収入が減るのは避けられないようだ。すでに住宅ローンは完済しているというKさんだが、ため息をつくのも無理はない。虎の子の600万円を頭金に充て、さらに残価設定ローンで毎月約10万円。しかも60回で完済ではなく、5年後には残債分をどうするのか決断しなければならない。残債をさらにローンを組んで乗りつづけるか、新しいクルマに入れ替えるか、売却して残債をゼロにするか、そして一括返済するかの4択だ。 ■予算600万円で買えるポルシェ911といえば 気を取り直して600万円前後で買える911を探してみると、996型の上限と997型の最安値の個体がクロスする価格帯だということが分かってきた。 ここでKさんに「911のどのモデルが欲しいのですか?」と尋ねてみた。すると「本当はカレラ2のMT(964型)が欲しいんだけど、空冷911が手が届かない価格帯になっていることは何となく知っていた」という。「自分の買える範疇でいいので、人生において1度はポルシェ911に乗ってみたい」というのが本音だそうだ。 600万円の予算をすべてつぎこんで、997型であれば15年落ち前後、996型であればほぼ20年落ちのポルシェ911を手に入れることになる。購入後、整備費用の予算が0円ではあまりにも心もとない。仮にトラブルに見舞われなかったとしても、1点点検や車検時に「予防整備」としてさまざまな部品を交換することになる確率が高い。ましてや、ディーラーに整備や車検を依頼したら、天文学的な見積もり額にKさんが泡を吹きかねない。 ■結局、どうしたかというと・・・ つい1時間ほど前のハイテンションはどこへやら。すっかり意気消沈してしまったKさんから「どうすればいいと思う?」と、あまりにも直球過ぎる問いに、思わず言葉に詰まった。「買えばなんとかなりますヨ」なんて無責任なことはいえない。かといって「さすがに厳しいものがありますよね・・・」と、ここで引導を渡してしまうのもいかがなものか。 改めてKさんに問うた。「ボクスターやケイマンはアリですか?」と。するとKさん「いや、911に乗りたい!」と、ここだけはどうしても譲れないポイントらしい。 結局、どうしたかというと“911に乗りたいという意思は譲れないわけですし、「600万円(プラス整備費用の予備予算)で買える911」を選ぶか「600万円を頭金にして、残価設定ローンで認定中古車を買うか」。まずはKさんご自身でソロバンをはじいてみて、導きだした結論を奧さんに話して相談してみたらどうですか?”と伝えることにした。 いやー、これは厳しいですよと伝えるのは簡単だ。しかし「乗らないで後悔するより、乗ってみて後悔する」方が、少なくともKさんにとってシアワセな第二の人生が送れるのではないかと感じたからだ。 たとえ1年、もしくはわずか半年の所有期間であったとしても「ポルシェ911を所有できた」という事実は変わらない。売却するときに損をしてしまうかもしれないが、そのリスクを怖がっていたら永遠に欲しいクルマは手に入らない。かといって、ここから数年間貯金をして多少なりとも頭金を増やせたとしても、その分、いまよりは体力や身体能力が衰えているだろう。 せっかく念願のポルシェ911を手に入れたのに、体がついていかないとしたらそれこそ悲劇だ。さらに、長年勤めた企業を定年退職しているのだから、そもそもローンが通らない可能性も高い。 その後、Kさんから「ポルシェ911を買った」という連絡はない。SNSにもアップされている様子がないので、いまだに迷っているのだろうか。それとも奧さんが止めたのかもしれない。Kさんがいずれ運転免許を返納するとき「納得のいく終わりかた」になることを願うばかりだ。 *Kさんには許可をもらって記事にしています。 [画像・Porsche ライター・撮影/松村透]

そもそも「職場の上司や先輩よりイイクルマに乗るのは罪なのか?」という話

現代よりもはるかに年功序列が厳しかった昭和の時代。社長がクラウンであれば、管理職はマークIIに、そして平社員はカローラ乗るべき(またはそれぞれのクラスに属するモデル)といった暗黙のルールがあった。 会社のゴルフコンペに上司より高級なクルマに乗っていこうものなら非常識呼ばわりされ、その後もネチネチと嫌味をいわれた。 終身雇用かつ企業戦士が是とされた昭和の時代を生き抜き、無事に定年退職した父から聞いた話だ。この話を聞いたときはまだ学生だったので、その意味がきちんと理解できなかったように思う。 ■社長、ポルシェ911が欲しいんですけど・・・ やがて社会人になり、勤め先の社長の愛車はメルセデス・ベンツ190Eディーゼルターボだった。当時は「なんでベンツなのにディーゼルなの?」と聞かれることも多かったそうだ。 かつてウィンドウフィルムを施工するショップでアルバイトした際に、納引き(納車引き取り)で何度もメルセデス・ベンツを運転したが、ディーゼルエンジン仕様は1度もなかった。それだけに、とても新鮮だった記憶がある。 打ち合わせなどのお供で何度も社長の190Dを運転させてもらったが、バブル期に「小ベンツ」なんて揶揄されていたのが不思議なくらい心地良いクルマだった。 あるとき「キミは何のクルマが欲しいの?」と社長に尋ねられ、ついうっかり「ポルシェ911が欲しいです」と答えてしまった。自動車関連業の職場とはいえ、かつて父から聞かされた「平社員はカローラ(またはそのクラスに属するモデル)という暗黙のルール」が不意に蘇った。まずい。怒られるかな…。 すると社長は「それはいい!買いなよ!」と背中を押してきた。おいおい、いいのかよ。あとで知ったのだが、当時の勤め先の社長は自分よりも社員が「イイクルマ」に乗ることについてとても寛容な人だった。そして、その言葉を真に受けて、20代半ばで60回ローンを組んでナローポルシェを手に入れてしまった。 いまでこそ価格が高騰してしまったが、25年くらい前は国産スポーツカー並み(またはそれ以下)の価格で買えたのだった。先のことはともかく、とりあえず「買うだけなら何とかなる」時代だった。それがいまや…。とはいえ、月々のローンは5万円を超えたので、薄給の身には結構きつかったけれど。 昭和の時代の「平社員はカローラという暗黙のルール」なんてとうの昔に崩壊したと思いきや、令和6年となった2024年現在でも「ダメなものはダメ」らしい。つまり、一部の世界では根本的に何も変わっていないということだ。 ■どうしても欲しいなら完全プライベートで 勤め先の社長や上司が理解ある人であれば問題はないのだが、そうでない場合、あるいは業界の慣習的に許されないこともあると思う。電車通勤が可能な職場であれば「クルマは趣味」に徹することもできるだろう。しかし、クルマ通勤でなければ通えない場所に職場がある場合、「足車」が必要になってくる。 5万円で友人知人から譲り受けた10万キロオーバーの軽自動車でも何でもいい。そこから中古パーツを駆使して自分好みに仕上げたり、痛んだところを直していく過程も楽しかったりする。もともと安く買ったクルマだけに、趣味車では躊躇してしまうようなDIYも楽しめる。そして、気軽に手を加えられる点が何よりの魅力だ。 そして本命の趣味車だが、もし所有している事実を職場の人に知られたくないなら、SNSにアップするのは気をつけた方がいい。どこで誰が見ているか分からない。鍵アカウントは必須かもしれない。可能であればクルマ関連の投稿は避けた方が無難だ。面倒だけど、それくらい万全の態勢で臨まないとうっかり誰かに知られてしまうからだ。 とはいえ、現実の世界でも気を抜けない。出先でばったり職場の同僚や上司に会ってしまう可能性だってある。もはやこれはもう運の世界だが…。もしばったり遭遇したとき、例えば「○○○くん、ベンツ乗ってんの?」と聞かれ、咄嗟に「いえいえこれは親のクルマを借りてます」と返せるよう、日頃から頭のなかでシミュレートしておいてもいいかもしれない。 ■とはいえ、若いときにしか乗れないクルマがある なかには「そこまでしてでも乗りたいのかよ」と思う人がいるかもしれない。そこまでしてでも乗りたいのよ。足まわりガチガチ、ロールバー&フルバケットシート、エアコンレスのクルマなんて若いときでなければ楽しめない。アラフォー世代にでもなれば、フルバケットシートのままで仮眠なんてできなくなる(どうしても眠いときは別だが、起きたあとがツラい)。 あとは時間の使いかたもそうだ。仕事が終わり、夜「ふとドライブしようかな」と、あてもなく走るなんて行為もいずれおっくうになる。ましてや、家庭を持ったら若くしても夜な夜なドライブなんてほぼ不可能だと思った方がいい。 湾岸ミッドナイト3巻で平本洸一が妻である恵に発した 「も…ッ、もう一度、もう一度走っちゃダメか…?あの金使っちゃダメか…?本当にこれで最後だから…ゴメ…ン。ずっとふりきれて…なかったんだ」 のセリフを知っている人もいるだろう。どうやら作品のなかで2人は離婚しなかったようだが、現実はそうは甘くない。身重の妻がいるにもかかわらず、貯金に手を出して数百万円単位のクルマの買うなんてもってのほかだ。ましてや、そのクルマで最高速トライアル(バトル)をするわけだから、何の見返りもない単なるハイリスクな行為でしかない。無事にバトルを終えて帰宅できたとしても、不安のあまり妻が流産してしまう可能性だってある。 この時点で三行半を突きつけられるか、どうにか離婚を回避できたとしても、奧さんに一生頭が上がらなくなる(むしろ、その程度で済めば御の字だ)。 ■まとめ:いちばん怖いのは男の嫉妬かもしれない SNSなどで「20代でフェラーリ買っちゃいました。界隈の皆さんよろしくお願いします」という投稿を見つけて、コメントこそしないけれど、心のなかで頑張れーというエールを送っている。そのいっぽうで、聖人君子ではないので、正直うらやましいし、一部は親ローンでしょ?みたいな嫉妬心がないわけ…ではない。 ただ、その心境をありのままコメントする行為はまったく別の話だ。「それをいってしまったらおしまいよ」というやつだ。 昭和の時代の「平社員はカローラ」も、俺の方が偉い、立場が上という事実を内外にアピールするための手段にすぎない。社員が上司よりイイクルマに乗れるほど高給なんだと知らしめることにもなると思うのだが…。いつの時代も、いちばん怖いのは男の嫉妬かもしれない。 [ライター&撮影/松村透・画像/Mercedes-Benz、Porsche、AdobeStock]

30年近い苦悩の果てに「適度な緩さがあった方が愛車とは長く付き合えるんじゃないか」と気づいた話

「愛車」と呼びたくなるクルマって何かと気を遣うよな…と思うのは自分だけだろうか。 汚れたり、傷がイヤであれば「乗らないに限る」となってしまう。それでも皮肉なもので、ガレージで眠らせたままでもクルマは傷んでいく。 見た目の程度は極上車であっても、長期間にわたって塩漬けにしていてれば、タイヤが硬化してブレーキも固着する。エンジンまわりや燃料ホースなどの機関系も総点検(大がかりな整備)が必要になるだろう。 オーナーの考え方や年代、モデルによって差があるにせよ、あれこれ気にしはじめたら本当にキリがない(自分の場合)。 どう転んでも、工場からラインオフした瞬間のコンディションを維持するのは不可能なのだ。 そんなことは頭ではそれは分かっている。分かっているのだけど…。「いい落としどころ」や「妥協点」が見出せず、気づけば30年近く、ずっとモヤモヤしてきた。 ■師はコンクールコンディションで3度ウィナーになった人 少年時代に強い影響を受けた人がいた。10代後半から20代前半に掛けてお世話になったアルバイト先の社長さんだ。ポルシェ911をこよなく愛する方だった。過去形なのは、数年前に病に侵され、すでにこの世を去ってしまったからだ。 アルバイトスタッフとしてお世話になっていた当時、社長さんの愛車はその年に新車で手に入れた1992年式ポルシェ911カレラ2だった。タイプ964の5速MT、グランプリホワイトのボディカラーに内装はブラックレザー。オプションで17インチカップホイール、スペシャルシャーシ、スライディングルーフを選択。スポーツシートやリアワイパー、さらにはその気になれば手に入れることもできた964RSはあえて選ばなかったそうだ(後に964RS用純正リアバンパーに交換している)。 車検を含めたメンテナンスはミツワ自動車のみ。当時定番の組み合わせだが、ポイントを押さえた仕様だと思う。 仕事が終わったあとの30分くらいではあるのだが、ときどき社長さんがドライブに連れだしてくれた。当時はまだ高校生。本来であれば、自分の日常とは別世界にいるはずの964カレラ2に乗せてもらう時間が至福のひとときだった。その結果、自分自身もポルシェ911という「底なし沼」にどっぷりとハマることになり、後に現在の愛車となる「プラレール号」こと1970年式ポルシェ911Sを所有することとなる。 結局、その964カレラ2は2005年末に納車された997カレラSに乗り替えるまで、社長さんが保有するガレージに収まっていた。この964カレラ2、ガレージで保管しているときは時間が止まっているのかと錯覚してしまうくらい、常に新車同然のコンディションを保っていた。こっそり17インチカップホイールの内側を指でなぞってみてもブレーキパッドの粉が付着しないのだ。 「964カレラ2にはあまり乗らず、ガレージで塩漬けにしていたんでしょ?」と思われるかもしれない。いやいやとんでもない。旧ポルシェオーナーズクラブに所属し、クラブの走行会では雨の日でも富士スピードウェイをガンガンに攻めていたし、高速道路では「ポルシェらしい走り(察してください)」で3.6リッターの空冷フラットシックスを思う存分に「吠えさせて」いた。 ひとしきり走り終えてガレージに戻ってくると、夜遅い場合はホイールやフロントバンパーに付着した虫を拭き取る程度で済ませていた。そして後日、エンジンルームやホイールの内側までたんねんに汚れを落としていた。その積み重ねが新車同然のコンディションを生み出していたと思う。 964カレラ2の前に所有していたのが1984年式の911カレラで、こちらはクラブ主催のコンクールデレガンスで3度も優勝したというから、その実力は折り紙つきだ。こんな人が身近にいたら、影響を受けない方がどうかしている。社長さんのようなコンディションは維持できないけれど、洗車に関してはそれなりの流儀が身についてしまった。 洗車するときは風が弱い曇りの日。ボディの汚れを落とすときはスポンジを使いつつ、常に水を流しながらゆっくとていねいに。ワックスはSoft99の半練り一択。1パネルごとに新品のスポンジを1個ずつ使って練り込む。スポンジは使い捨てだ。仕上げはネルクロスだったと思う。洗車が終わると、水を飛ばすために近所をひとまわり。もちろん油温が安定するまで走る。端から見る限り、特別なことは何もしていない。ただ、洗車を終えると、そこに新車同然の964カレラ2がたたずんでいるのだ。その後、自分の愛車を洗車する際、いくら真似をしても社長さんのような仕上がりにはならなかった。 ■意識しすぎて乗るのが辛くなったという、あるロードスターオーナーの話 数年前、とある媒体の案件で、マツダ ユーノスロードスターオーナーを取材する機会があった。シリーズ2のVスペシャルIIは惚れ惚れするほどのコンディションで思わず「譲ってください!」と口から出かかってしまったほどだ。 ちなみに、VスペシャルIIの前にはM2 1001に乗っていたという。取材中に「レアモデルゆえの緊張感が、いつのまにか負担になっていたようです。例えば、ちょっとした用事でクルマから降りるときも目が離せなかったり、壊したくないと“貴重品”のように扱っているうち、自分のものではないような感覚になってしまっていました」とオーナーがおっしゃった。 M2 1001といえば、販売当時から争奪戦が繰り広げられ、いまでは市場にもめったに姿を現さない。300台のうちの何台かは海外に流失しているという話も耳にする。貴重であるがゆえに目が離せないという緊張感は、やがてストレスに変わる。せっかくのM2 1001をドライブするのが苦痛になってしまってはあまりにも辛い。そこでオーナーはM2 1001を手放し、VスペシャルIIに乗り替えたそうだ。貴重なモデルを所有していた方ならではのエピソードだけに、とても説得力があった。 ■あるハチロクオーナーを取材したときに気づいたこと また別の取材では、28年間、ハチロクを所有しているという女性オーナーの方にお会いする機会があった。集合場所にやってきたハチロクは、年式相応に使い込まれた「いいヤレ具合」を醸し出していた。 取材した日は、冬晴れの、風が強い日だったと思う。インタビューをしているあいだ、オーナーさんはフロントガラスをサンシェードで覆い、車内に日差しが入らないように愛車を保護していた。たとえ数時間であっても、少しでも紫外線によるダメージを防ぎたいのだと思った。 取材中、車内の様子を拝見させてもらうと、ナルディのステアリングのグリップの一部が劣化していたり、純正シートのサイドサポートも少しクタッとしていた。まさに1人のオーナーが使い込んできたからこそ刻まれた年輪のようだった。 さらに取材を進めていくうちに、ハチロクのエンジンや足まわりなどの機関系のメンテナンス、そして愛車の異変を察知する嗅覚の鋭さには驚かされた。些細な異変も敏感に察知し、主治医に診てもらうと、確かに不具合が生じていたそうだ。 この2つの取材が自分にとってのターニングポイントとなった。愛車の傷や劣化に一喜一憂していたら辛くなるいっぽうだ。走らせる以上、汚れもするし傷もつく。それはもう「オーナーだけの特権であり、勲章」として受け止め、機関系のコンディション維持に注力しようという、至極あたりまえな結論にようやくたどり着いた。 ■まとめ:30年近い苦悩の果てに「適度な緩さがあった方が愛車とは長く付き合えるんじゃないか」と気づく 沖縄や奄美地方はすでに梅雨入りしているが、本州地方もそろそろだろうか。愛車を所有するオーナーの方たちも、春先から続いたイベントやツーリングのお誘いなどが一段落した頃だろう。 古いクルマを所有するオーナーにとって、秋から冬に掛けての出番に備え、ここ数ヶ月は愛車のメンテナンスや、冬眠ならぬ夏眠(?)の時期に入るんだと思う(いっぽうで、降雪地帯にお住まいの方は冬場もガレージで眠らせるのだろうから、思う存分に愛車との時間を楽しめるのは年に半分くらいという方もいるかもしれない)。 エントリーしているイベント、あるいは仲間同士で出かけるツーリングなど。雨天延期、あるいは中止であればいいのだが…。問題は「朝、集合する時点では晴れか曇りでも、出先でほぼ確実に雨が降る」場合だ。いわゆる「微妙な天気」というやつだ。お天気アプリの時系列予報をチェックすると雨マークがしっかりと表示されている。ゲリラ豪雨などがいい例だ。 自分の愛車も錆対策が施されていないので、本音をいえば足車で参加したい。しかし、それでは他のメンバーに申し訳ない気がする。クルマを濡らしたくないというのが本音だ。事実、イベントの参加を断念したこともあった。そのときの後味の悪さといったら…。 しかし、ユーノスロードスターやハチロクのオーナーのおふたりから話を伺ってからは少し考え方を変えた。わざわざ雨のなかを走ろうとは思わないが、多少濡れても仕方がない。おふたりのおかげで、少し時間が掛かったけれど、ようやく愛車との適度な距離感がつかめたのかもしれない。 投機目的で愛車を所有しているわけではないし、コレクターズカーにするつもりもない。ふとした空き時間に走りを楽しむために手に入れ、いままで所有してきたのだ。至極あたりまえだが、走れば汚れるし、傷もつく。それに対して一喜一憂していたら身が持たない。 少年時代のアルバイト先の社長さんを師と仰いでからすでに30年以上の年月が経った。遅まきながら、ようやく「適度な緩さがあった方が愛車とは長く付き合えるんじゃないか」という結論にたどり着けた気がする。 [画像・TOYOTA,Mazda ライター・撮影/松村透]

20代のクルマ好きから「初代ロードスター乗りたいんです」と聞かれてマジレスした話

つい最近、20代のクルマ好きから「ユーノスロードスター乗りたいんですけどどう思いますか?」とアドバイスを求められ、真剣に悩んでしまった。 ■かつて自分も乗っていたユーノスロードスター かつて自分も、中古(しかも格安)で手に入れたユーノスロードスターに乗っていた時期があった。古いクルマ相応のトラブルや出費に泣かされつつも、いまでも手に入れて良かったと心から思える1台だ。 自分が1991年式ユーノスロードスター Vスペシャルの中古車を手に入れたのは2011年。つまり東日本大震災があった年だ。当時住んでいた地域は震源地から比較的離れていた場所にあり、自宅にも大きな被害はなかった。 困ったことといえば、度重なる計画停電やガソリンの入手に悩まされたくらいだ。実際に被災した方たちと比べたら、この程度は苦労したうちに入らない。 やがて少しずつ周囲が落ち着きはじめた頃、「この先、いつ何時、どうなるか分からないから、せめて欲しいと思うクルマを手に入れよう」と心に決めた。こうして手に入れたのが先述のユーノスロードスターだ。 車輌本体価格が29万円のVスペシャル。2オーナーの1.6リッター、5速MT、車検切れ、ほぼノーマル。下地処理が雑な板金処理が施され、純正色のネオグリーンに全塗装されていた。何しろ車輌本体価格29万円だ。良好なコンディションを期待すること自体に無理がある。 納車当日にミッションとクラッチの不具合が発覚。近所のマツダディーラーに駆け込んだところ、エンジンからオイル漏れも起こしているという。結局、そのままディーラーで修理が決定。クラッチは新品に交換、エンジンもガスケット交換するなど、最低限まともに走れるよう、ひととおりの作業をお願いした。ミッションはリビルト品にすることで出費を抑えてもらったが、それでもトータルで50万円くらいは優に掛かった記憶がある。 その後も雨漏りに悩まされたり、内装を中心にドレスアップを楽しんだり…。総額でいくら掛かったんだろう。100万円を超えたあたりから恐ろしくなって計算するのをやめた。それでも努力の甲斐あって、気づけば29万円で手に入れたとは思えないクルマに仕上がった。 その後、訳あってこのユーノスロードスターは泣く泣く手放した。某エンスー系個人売買を介して試乗に来た20代の男性が、試乗するなりその場で即決した瞬間、このクルマとの別れが決まった。風が強い、冬晴れの土曜日だった。 ちなみに、その彼はこのユーノスロードスターが人生初の愛車だという。それならば、ということで、ロードスターを引き渡す際に、ノーマルパーツを含めて可能な限り手持ちの部品を含めて譲り渡した。結局手元に残ったのは、ナルディのホーンボタンと愛用していたキーホルダーくらいだ。 早いもので、あれから10年が経った。当時、20代だった次のオーナーも、いまでは30代半ばくらいになっているのだろうか。あのときのユーノスロードスター、いまでも乗ってくれているといいのだけど…。 ■ふと横を見ればNDの中古車も買える カーセンサーによると、2024年5月現在のユーノスロードスターの平均価格は168.5万円。もっとも安い個体の車輌本体価格でも55万円だという。下限でこれだ。自分が手に入れたときは10万円を切るような、誰が買うんだといいたくなるような、ボロボロ・くたくたの個体も売られていた。 その反面、コンディションの良さそうな個体は、2011年当時でも100万円を超えてきてはいた。しかし、200万円台ともなれば、新車同様の限定モデルやM2など、ごく少数だった。そこまで高いお金を払って買おうという人が少なかったんだと思う。 それがいまや、200万円台を大きく突破して300万円台後半の領域にまで達している。もはや新車以上の値段だ。正直、現行モデルであるND型の中古車も充分に狙える価格帯でもある。 自分がユーノスロードスターを存分に楽しんだ(同時に痛い目にあった)ということもあるが、いまなら迷わず現行モデルであるND型の中古車を選ぶだろう。 もし、ふたたびユーノスロードスターを手に入れるとしたら、フルレストア&オリジナルの状態にして所有したい。本気になってしまったら前回以上の出費になることは確実だ。それに、コンディションが良すぎて気軽に楽しめない(持っていることがプレッシャーになる)気がする。 ■止めるべきか、背中を押すべきか? 20代のクルマ好きの彼は、ユーノスロードスターに狙いを定める前段階として、ND型ロードスターも比較対象として考えたはずだ。それを前提に考えると「NA型を買うならND型も狙えるよ」といったアドバイスは、当の本人からすれば「んなこと、いわれなくとももう分かってます」だろう。 ポルシェ911のように、現行モデルである992型の中古車が手に入るのに、あえて964カレラ2(MT)を狙いにいくのと少し似ているかもしれない。新しいクルマの方が壊れないし、エアコンも効くし、日常の足としても使いやすい。さらにいえば、家族の理解も(少しは)得られる。そんなことは百も承知でユーノスロードスターを買おうというのだから、正論が通じるはずもない。 しかし、無責任に「どうせならばNA型買っちゃいなよ」とせきたてることで、20代のクルマ好きの友人に確実に降りかかるであろう、さまざまな苦悩と苦痛と、多額の出費という「高負荷」を掛けてしまっていいのか悩むこととなった。 ■結局、どうしたかというと・・・ で、結局「ユーノスロードスターに乗りたいんですけどどう思いますか?」という問いに対してどう答えたのか? 今回に限った話でいうと「彼は答えは出ていて、誰かに背中を押して欲しいはずだ」と判断した。 そこで「コンディションの良い個体は今後さらに数が減るだろうし、相場もさらに上昇するはず。年齢を重ねてから悔やむことのないように、思い切って手に入れてみたら?」と伝えた。これに「信頼できるロードスターオーナーを見つけて主治医を紹介してもらい、同じクルマを持つ仲間と1人でも多く知り合ってみて」とつけ加えた。 それこそ、当の本人からすれば「んなこと、いわれなくとも分かってます」だろう。ただ、特に後者は念を押しておく必要があると感じていた。 主治医選びを間違えると、せっかく手に入れた念願のユーノスロードスターとのカーライフが早々に破綻しかねない。いい加減な整備でクルマを壊されることもあるからだ。そして何より、主治医との相性も重要だ。何となくソリが合わない、信頼できない…という直感には従った方がいいと思う。そのモヤモヤが蓄積され、何らかのきっかけでいずれ爆発するからだ。 最近、ライフスタイル系の雑誌で旧車やネオクラシックカーとそのオーナーを取材した特集記事を目にする機会があった。愛車選びに多少のヒネリが加えられ、どことなくおしゃれに映るのかもしれない。しかし、その裏ではたびたび壊れる、クーラーが効かないなどの「やせ我慢」を強いられるオーナーも少なからずいるはずだ。 20年、30年、あるいはそれ以上の年数が経過したクルマが現代のそれと比較して確実にヤレているし、我慢を強いられることも多い。「買えばなんとかなる」とはいかない場面も多々ある。そういったもろもろのリスクを背負えるだけの覚悟だけは持っていた方がいいのかもしれない。 [画像・Mazda ライター・撮影/松村透]

愛車がすべてという考えはいささか危険かもしれないという話

これまで何百人という方に愛車にまつわるお話を伺ってきた。そのなかには「愛車を維持するために人生を掛けている」あるいは「愛車がなくなったら自分は廃人になってしまうかもしれない」と本気でいい切るオーナーも少なくない。 ■愛車がすべて。その気持ちは痛いほど分かる 憧れのクルマを手に入れてから今日まで、惜しみない愛情と時間、そして多額の費用を投じて所有してきたのだから、もうあとには引けないという思いもあるのかもしれない。 筆者自身、一生モノと固く心に誓って維持している愛車がある。仕事が忙しいときには車庫にある愛車を眺め、運転席に座るだけでも気持ちが落ち着く。ある意味、精神安定剤的な役割も担っているのかもしれない。乗れなくてもいい。そこにあるだけで満たされる。 そしてふと思うことがある「このクルマがなくなってしまったら自分はどうなってしまうんだろう」と。そんなこと考えたくもないし、あえて考えないようにしているフシもある。それはなぜか。結末がどうなるか。自分がいちばんよく分かっているからだ。 ■「代わりになるものが存在しない」という怖さ せっかくの機会なので、(ちょっと怖いけれど)自分自身の気持ちを掘り下げてみる。愛車を手放したことで、とてつもない喪失感に襲われ、仕事が手につかなくなるだろう。「仕事は最大の逃げ場」という人もいるが、幸か不幸か自分の場合はクルマに関することを生業にしている以上、逃げ場がない。 おそらく、気晴らしにWebカーセンサーやGoo-netあたりで代わりになるクルマを探してみるはずだ。ものすごく前向きに考えると(対象となったクルマには申し訳ないが)リハビリ用として「以前からなんとなく欲しいと思っていた」クルマを選び、あまり深く考えずに買うんだと思う。あくまでもリハビリ目的として。 このとき「元」となってしまった愛車と似たようなジャンルのクルマを選ぶと、無意識のうちに比較して落ち込みそうだ。そこで、あえてまったく別のモデルを選ぶべきかもしれない。こうしてリハビリをしつつ「時間が解決してくれる」のを静かに待つしかなさそうだ。 ■逃げ道が女性という思考は危険かもしれない 自分の人生のすべてを掛けて愛車に捧げる行為は尊いことだと個人的に思う。ただ、どれほど大切にしていても、いつかは自分の手元を離れるときが必ずやってくる。それが「いつか」であって、「いつなのか」は分からない。もしかしたら、Xデーは明日かもしれない。 少し前にNSXとNRを手放してまで1人の女性に捧げたすえ、最悪の結果となってしまった事件があった。コトの是非はともかく、容疑者が手塩に掛けたであろう2台の愛車を手放し、それでも想いを寄せた女性に拒絶されたときの絶望感を想像したクルマ好きの人も多いと思う。 クルマやバイクに興味がない、あるいはそれほどのめり込む対象がない人にとってはとうてい理解しがたい、というか理解不能だろう。しかし、大げさでも何でもなく「生きる糧」を失ってしまうくらいの喪失感があることも事実だ。 もっとも、容疑者が一方的に想いを寄せていたようなので、本人からすれば「可愛さ余って憎さが百倍」となったことが今回の結末を招いてしまったとしたら…何ともいたたまれない。 おそらくは盲目的にNSXとNRを大切にしていたであろうし、同じように被害者の女性にも想いを寄せていたのかもしれない。ただ、クルマやバイクはその想いを受け止めてくれるけれど、相手が人間(ましてや異性)ともなればそうはいかないことの方が多い。 ましてや、被害者の女性は水商売だし、どれほどの大金を貢いだとしても振り向いてもらえる確率は限りなくゼロに近いと考えてしまうのは、悲しいかな他人事であり、当の容疑者だって、そんなことはいわれるまでもなく頭では分かっていたはずだ。 ■それでも逃げ道はあった方がいい 正直、自分でもいいことだとは思っていないのだが、公私ともにクルマ漬けの日々だ。いざというときに潰しが効かない。好きなことを仕事にできていいねといわれることもあるし、自分でもそうだと思うこともある。 以前、仕事と割り切ってあまり興味のないジャンルを扱う企業に入社し、勤務中はもちろん、雑談のときにクルマのクの字も出てこなかったことがあった。そもそもクルマに興味がある人が周囲に誰も居なかった。ストレスが限界に達すると、勤め先のビルの地下駐車場に行って停まっているクルマを眺めて気持ちを落ち着かせていた。 とはいえ、いまの仕事も当然ながら楽しいことばかりではない。クライアントから無理難題をふっかけられることだって(よく)ある。ふと、目の前からクルマという存在を消してしまいたくなるのだが、現実にはそうはいかない。生活が掛かっているからだ。休んだ分、確実に収入が減る。 そんなとき、旅行やスポーツ観戦に行くとか、バンド活動に勤しむとか。クルマから離れてまったく別ジャンルの世界で楽しみを見つければいいのだが…。なぜかクルマ以上に夢中になれるものがいまのところ見つからない。これはこれで意外と辛い。 あるとき気づいたのが、無理にのめり込むものを見つけようとせず、近くの温泉に行ったり、ふらりと旅行をしてみるなど、「なんとなく逃避できる場所やジャンル」をそのときの気分で探せばいいのではないかと思うようになった。無理矢理逃げ場を見つけようとせずに、こちらも「時間が解決してくれる」くらいがいいのかもしれない。 自分自身への戒めを込めて、いざというときのために逃げ道を作っておいた方がいいのかもしれない。 [画像・Porsche,Alfaromeo,Jaguar,Honda,Mazda,Adobestock ライター・撮影/松村透]

つくづく「クルマはコミュニケーションツールだな」という話

仕事柄、国産車および輸入車、そして新旧問わずさまざまなクルマのイベントの取材を行ってきました。 そこでふと気づいたことを備忘録的にまとめてみます。 ■いうまでもなく「イベントやオフ会ごとにカラーが違う」 「マツダ ロードスター」を例に挙げると、現行モデルを含めて4世代、さらに前期・後期モデル、限定車といった具合に細分化していくと際限がないほどに分けることができます。 ロードスターなんだからどれも同じでない?と思うなかれ。参加するクルマや人、テーマ、場所によって明確に違いがあります。もちろん、これはロードスターに限った話ではありません。ある程度までは似た傾向はあるものの、まったく同じということは公私ともにイベントに参加してみてみてなかったように感じます。 参加してみたいけれど、知り合いはいないし、自称"コミュ障"の人もいるはず。それであれば、ひとまず顔を出してみて、なにか違うと感じたらスッと帰ればいいのです。 そのうち気の合う人と知り合える可能性もあります。さらには自分で気になったイベントに参加するだけでなく、会場で知り合った人から誘ってもらえることだって実際にありますよ! ■主催者の「人となり」で決まるのかもしれない すでに常連メンバーが形成されていて、そこへ単独で乗り込んでいくのは相当な勇気がいります。歓迎してもらえるか、素っ気ない対応をされるのか。こればかりは人と人の相性もあるから、実際に現地に行ってみるまで誰にも分かりません。 じゃあ、どうすれば? とにかく足を運んでみる。これに尽きます。 そこで肌感覚にあうと感じたのであれば、少しずつ距離を詰めていけばいいだろうし、しっくりこないと思えば「フェードアウト」すればいいのです。ここで「ドロップアウト」すると遺恨を残してしまう可能性があるので、「フェードアウトしていく」ことがポイントです。 さらに、フェードアウトしていく際に気をつけなければならないことがひとつあります。腹いせにSNSなどで「あのイベント(またはクラブ)は最悪」といった毒吐きをすることは厳禁です。 不思議と、あっという間に関係者の目に留まることになる可能性が高いからです。今後、どこでどのような接点があるか分からない。自ら出入り禁止になるような行為は避けたいところです。 ■あえて深入りしないのも一興 イベントやオフ会に参加してみたら思った以上に楽しい!充実した休日を過ごせた。こうなったらしめたもの。足しげく通うことで、他のメンバーとの距離もグッと近くなっていきます。 やがて気の合う仲間と忘新年会を開いたり、泊まりがけでツーリングに行くほど親密になっているかもしれません。さらにはメンバーのお宅にお呼ばれしてBBQなんて機会もあるでしょう。こうなると、次なるステップとして「親しいなりの距離感のつかみかた」を考える時期です。 もともと「クルマ」という共通のキーワードで親しくなっていった仲間です。幼なじみや学生時代の友人たちのように「なんとなくウマが合う」から仲良くなったときとは意味合いが違います。さらには人格形成ができてから(つまり大人になってから)知り合った者同士。人生の黒歴史のひとつやふたつ誰もが経験してきているだけに、敢えて触れてほしくないデリケートな部分だってあるでしょう。 さらには一緒に居て楽しいけれど、深く付き合ってみると意外な一面を垣間見たり、酒ぐせが悪かったり(笑)、実は訳ありの人だったり…といったケースはいくらでもあります。お互いのプライベートなところは干渉せず(というかあえて触れずに)、クルマという共通の話題のところで踏みとどまるのも一興かもしれません。「親しき仲にも礼儀あり」です。 ■いかなるジャンルにも「上には上がいる」と思った方がラク いかなるジャンルにも「上には上がいる」ものですが、それはクルマの趣味においても同じ。自他ともに認めるほど詳しいと思っていたはずなのに、「なんでそんなことまで知ってるんだ!?」とツッコミたくなるようなとんでもない「ヘンタイ」がいるのも事実です。そこで変な負けん気を出してマウンティングしても疲弊するだけ。そんなときは、潔く「あの人には到底かなわない」と思うのが得策です。 例外があるにせよ、人が集まってくるところに顔を出す「ヘンタイ(ほめ言葉)」は、総じて面倒見の良い人が多いように感じます。ネットで調べても分からない、あるいは確証が持てないような情報やノウハウを惜しげもなく提供してくれたりします。しかも、見返りを求めません。「自分が苦労してきたから、同じ思いをしてほしくない(嫌なことがあっても手放さないでほしい)」と本気で考えてくれます。当然ながらこの種の「ヘンタイ(ほめ言葉)」は非常に人望があります。それでいて、年齢や乗っているクルマなどで差別せず、誰とでも分け隔てなく接してくれます。「あ、あの人がまさにそうだ!」。まわりを見回してみると、こんなヘンタイ(※繰り返しますがほめ言葉)、いませんか? ■まとめ:リアルな友だちとは違う人間関係が構築できるだけでもクルマ趣味に没頭する価値があるかもしれない 欲しいクルマを手に入れた瞬間はゴールではなく、スタート、プロローグです。「仕事じゃなく、趣味なんだから誰にも干渉されることなく自分だけで楽しみたい」という人もいるでしょう。そういった人のカーライフを否定したり、変えようとは考えていません。今回はあくまでも「自分の立ち位置が揺れ動いている人」向けの話し、です。 知らない世界に飛び込むのだから思うようにいかないことだってあるだろうし、理不尽な経験をする可能性もゼロではありません。しかし、そこで得られた人間関係が「大人になってから友だちができない」と悩んでいる人に風穴を通すきっかけになることは確かです。 「クルマはコミュニケーションツール」なんていいますが、憧れのクルマを手に入れたからこそ知り合える人、足を踏み入れることができる世界が必ずありまます。休日に洗車をして何となくドライブして「それはそれで楽しいんだけど、何かものたりなさ」を感じているとしたら、思い切ってイベントに参加したり、足車でこっそり見学に行ってみるのもいいかもしれませんよ! [ライター・撮影/松村透、画像・Adobe Stock]

若い世代のクルマ好きは、父親の背中を見て育ってきたんだなと感じた話

なぜか筆者の周囲には「若者のクルママニア」が多い。 そのなかには、もはや「ヘンタイ」の領域に達している方も少なくない。筆者がまったく知らないようなディープな情報を持っている方もいれば、カツカツのローンを組んでクルマエンゲル係数高めな生活を送ったり、ローンを組んでガレージ付きの家を建ててしまう猛者も。 「どうせ実家が太いんでしょ」とツッコミが入りそうなので先にお伝えしておくと、そんなことはなく(知る限りでは割と平均的)、大手企業に就職したことで有利であることは事実かもしれない。 ディープなカーライフを送る彼らから話しを聞いていると、ある共通点があることに気づいた。それは「クルマ好きの父親(しかもディープな)」の存在だ。 ■父親がクルマ好き(しかもディープ)だった やはり「血は争えない」のか、物心ついたときには父親と同じクルマ好きだという自覚があったそう。クルマ好きの父親のおかげ(せい?)で、家のいたるところに自動車関連の雑誌があり、物置には工具類やゴミ同然(?)のクルマの部品が山積みに…。そして休日はクルマいじりに没頭。 夫婦喧嘩のきっかけが「奥さんが勝手に本を捨てた」とか「休みの日はいつもクルマいじりばかり」とか「海外からワケの分からない大きな荷物が届いている」…などなど、クルマにまつわるものが多いのも特徴。それでも子どもの視点では「遊んでくれないときもあったけど、なんだかパパが楽しそうにしてた」という記憶が鮮明に残っているそう。 ■幼少期に洗車やクルマいじりの手伝いをしている 幼心に「パパが休みの日には何だか楽しそうなことしてる」と感じたのか、それとも水遊びがしたいだけだったのか!? 父親のクルマの洗車を手伝ったことを覚えている(楽しい思い出)そうだ。子どもが小さいころは水遊びの延長線でもあるし、おのずとクルマに水を掛ける担当になるのだとか。 確かに、洗車スポンジでゴシゴシとボディをこするな!なんていわれても、お子さんには分からないし……。お子さんがもう少し大きくなり、小学校3〜4年生頃になると洗車ができるようになったり、スタッドレスタイヤに交換する作業を手伝うようになったそうだ。そしてこの経験が後々クルマいじりの原体験となっていたりする。 ■父親が運転するクルマの助手席に乗り、その光景を鮮明に覚えている 鮮明に覚えている幼少期の記憶があるなか、不思議と「父親が運転するクルマの助手席に乗り、その光景を鮮明に覚えている」ケースが多いことも特徴のひとつ。そのとき乗っていた車種、走っていた場所、その日の天気、車内で流れていた音楽…等々。 既に3日前の夕飯が何だったか思い出せないけれど、幼少期の何気ない日常のひとコマが忘れられないのだとか。また、車内で聴いていた音楽を覚えていて、大人になってから運転中にヘビーローテーションするケースも多い(事実、影響を受けるらしい)。 ■父親の愛車遍歴で忘れられないクルマがある 車種やメーカーを問わず、父親が溺愛していたり、家族の一員だったり…。新しいクルマが納車された日のこと、長年乗り継いだ愛車が去って行ったときのこと。そのクルマが原体験となり、自分が運転免許を取得して愛車を選ぶときに大きな影響をおよぼすこともしばしば。 なかには父親が若いときに乗っていたと聞いたクルマや、結婚や出産などで泣く泣く手放したクルマを俺が代わりに手に入れよう。そして親父に乗ってもらおう、そんなことを本気で思っていて、ついに手に入れてしまうことも。 ■まとめ:たとえスーパーカーを手に入れたとしても、原体験の感動は超えられないのかもしれない 父親におねだりして「今日は特別だぞ」と運転席に座らせてもらったときの記憶。運転席に座ってハンドルを握った記憶。MT車のシフトノブをいじった記憶。シートに座ってはみたものの、アクセルやクラッチペダルが届かなくて、足を無理矢理伸ばして踏み込んだ記憶。いまでは当たり前のことでも、幼少期にはそのいずれも天にも昇る体験。幼少期の原体験はそれだけ重要なんだと思う。 幼少期の子どもにとって運転席はまさに「聖域」。大人になり、たとえ成功して誰もがうらやむスーパーカーを手に入れたとしても、原体験の感動は超えられないのかもしれない。 [画像/Adobe Stock、ライター・撮影/松村透]

クルマのイベントは仕事ではなく、趣味として行くに限るという話

仕事柄、クルマのイベントはプレス登録を行い、審査に通過するとプレスパスが発給される。 一般開催日よりも一足先に行われるプレスデーの日に会場へと足を踏み入れることができたり、つい最近まで某夢の国に存在していた"ファストパス"のような役目を果たしてくれるケースもある。 10代の頃、これが羨ましくて仕方なかった。何しろかつての東京モーターショーや、先日開催された東京オートサロンをはじめとするクルマのイベントを観に行くには「気合い」がいる。 ものすごい混雑のなか、どうにか気になるクルマを撮影し、列に並んでカタログを入手する。朝イチで会場入りして、そういえばお腹が空いたと思ったら夕方なんてこともあった。 時は流れ、何の因果か、いつの間にか仕事としてクルマのイベントに行くようになった。つまり「趣味ではなく、取材(仕事)として」だ。。 ■仕事としてクルマのイベントに赴くメリット・デメリットは? 筆者自身、若いときにうらやましいと感じていたことを実際に行うようになってみて気づいたことがある。それを下記にまとめてみた。 ●メリット・いち早く情報が得られる・いち早く実車が観られる・一般の人が立ち入れない場所の出入りが許される・プレスデーの出入りが許される・同業者の方との情報交換の場でもある ●デメリット・ゆっくり観ている時間と気持ちの余裕が(まったく)ない・会場内すべてを観る必要がある。それも何度も何度も・取材という任務という名のノルマを遂行しなければならない・プライベートでクルマを観て楽しむ時間がほぼない・多少体調が悪くても(コロナやインフルでない限り)意地でも現地に行く ■取材のあとは「原稿書き」というミッションが待ち受けている 仕事である以上、いわゆる「〜しなければならない」マストな用件が増える。そのなかには「原稿書き」という重要なミッションが含まれている。 メディアの編集部から依頼があり、「A社とB社とC社とD社の取材をお願いします。締め切りは3日後で」といった具合に取材するとなると、見る場所もピンポイントにならざるを得ない。 他には目もくれず、目指すブースに突撃する。カメラマンが同行する取材なら撮影はお任せ(指示出しは必要な場合も)だが、撮影と取材を1人でこなす「カメライター」として依頼された場合は両方をこなさなくてはならない。下手をするとこれだけで1日が終わってしまう。 ■一眼レフカメラ or スマートフォンでもなんとかなる!? それと、これはあまり知られていないかもしれないが、(こんなことをいうと一部の関係者から怒られそうだが)撮影に一眼レフカメラおよびミラーレス一眼レフカメラが必要かというと実はそうでもない。 もちろん、一眼レフカメラで撮影した方が微細に撮れる。このアドバンテージは絶対だと思う。しかし実際には、紙媒体のページ見開きに掲載するなら必須だが、最近のスマートフォンで撮影するだけでもそれなりに画になるし、ネット記事に使うのであれば解像度も問題ない。アプリやPhotoshopなどで補正できればなおさらだ。 では、なぜ一眼レフカメラで撮るのかというと、せっかくなら少しでもいい画で撮影して記事にしたいという取材者根性と、取材対象者への配慮もある。スマートフォンで撮影するというのもどうも失礼にあたるのではないかと考えてしまうのだ。これはオーナーインタビューのときも同じ。それといちど一眼レフカメラで撮影してしまうと元に戻れない。Canonでいうところの「Lレンズ(赤いリングがついているレンズ)」の再現性を知ってしまったらなおさら。画の力は重要だと思う。 ■結論としてクルマのイベントは「遊びとして行くに限る」 見出しにもあるとおり、クルマのイベントは「遊びとして行くに限る」というのが筆者の結論だ。 確かに、会場内は混んでいるし、駐車場の確保も一苦労だ。しかし、気の合う友人と一緒にあれこれクルマ談義しながら、気の赴くままに会場内を練り歩き、終わったあとの「反省会」も楽しい。公共交通機関で移動すれば、「反省会」の会場をファミレスから居酒屋に変更して飲み会として盛り上がることもできる。 一方で仕事となると、プレスルームで速報記事を書くことはもちろん、目前に迫る〆切にハラハラしながら画像の選別と原稿執筆に追われることになる。途中の飲み屋で軽く一杯…なんて時間はまずないし、その前に睡眠時間すらままならない。 いち早く会場内を観られることは確かに役得かもしれない。しかし、他愛のない話しをしながら、娯楽として行くに限るというのが両方の立場を経験した者としての結論だ。 こうして「趣味を仕事」にする醍醐味と苦悩の狭間で揺れ動きながら、締め切りに追われつつ原稿を書く日々を送ることになります。 [画像/Adobe Stock、ライター・撮影/松村透]

なぜ1/64ミニカーが流行ってる?誰もが納得の理由とは?

現在ミニカー業界でもっとも勢いのあるカテゴリーが、1/64サイズのミニカー。 今や1/43ミニカーや1/18ミニカーを上回る勢いで、各社から新製品が続々登場している。 そこで今回は、1/64サイズのミニカーが主流となってきた歴史的な背景と、人気の理由について掘り下げてみたい。 ■拡大を続ける1/64ミニカー ミニカーといえば、ひと昔前はミニカーの標準スケールとなる1/43製品が主流だった。 そのあとは1/18スケールの製品が数多く発売されるようになり、大きなスケールのミニカーが数多く見られるようになった。 しかしここ数年は1/64サイズのミニカーが急速に勢力を拡大。 逆に1/43スケールのミニカーは新製品が減り、少し前まで元気のあった1/18スケール製品も現在は以前のような勢いは見られなくなっている。 ■1/64ミニカーが好調なワケとは? このようなミニカーのトレンドにはいくつか原因がある。 まず大きな理由として挙げられるのが価格面での優位性。 原材料や人件費の高騰、それに円安に伴い、ミニカー全体の価格上昇が止まらない状況になった。 そのため、1/43ミニカーは今や1万円前後のものが多く、気軽に買えるようなアイテムではなくなっている。 ましてや、1/18ミニカーになると1万円を超えてくるものがほとんどなので、欲しくても手が出せないという状況になってきた。 以前のようにひとつの車種でカラーバリエーションを揃えたり、F1マシンをドライバー違いで揃えるようなミニカーコレクションの楽しみが難しくなってきたのだ。 一方、1/64サイズのミニカーであれば千円以下で買えるアイテムもある。 もちろん単価が安ければ多くのアイテムを購入できるわけで、カラーバリエーションなどの仕様違いも追いかけられる。 1/64サイズのミニカーにはまだミニカーコレクションの醍醐味が残っているのだ。 もうひとつの大きな理由は、1/43や1/18スケールでは、製品化すべき車種がほぼ出尽くしてしまったこと。 人気車種のほとんどが製品化され、複数のメーカーが同じ車種を同スケールで製品化することも珍しいことではなくなった。 そのため、従来とは違うスケールで製品化する必要が出てきたのだ。 お気に入りの車種は、すでに1/43や1/18スケールのミニカーで持っている場合が多い。 しかし、新たに1/64サイズのミニカーが発売されれば、買ってしまうのがミニカーファンというもの。 そういった意味では、1/64サイズのミニカーはまだまだ開拓の余地があるといえる。 しかも近年の1/64サイズミニカーはクオリティの高い製品が多い。 1/43スケール並みの再現度を誇る製品はもはや当たり前。 なかにはボンネットやドアが開閉するフルディテール製品もあり、そのクオリティには度肝を抜かれる。 一切の妥協を廃した精緻な出来の製品も少なくないので、もはや1/64サイズのミニカーに「安かろう悪かろう」という言葉は通用しない。 もうひとつ重要なのは、サイズが手頃ということ。 1/64サイズのミニカーはだいたい6cmから8cm前後のものが多いので、パッケージに入った状態でもさほど保管場所に困らないというメリットがある。 逆にいえば1/18ミニカーは高価でパッケージも大きく、収納場所があっという間に埋まってしまうのがネックだった。 1/64サイズのミニカーは、手軽な価格でコレクションが楽しめ、なおかつ収納場所にも余裕があるのでありがたい。 ミニカーコレクターにとっては最後の楽園というべき存在だ。 ■実は昔からあった1/64サイズ そんな1/64サイズのミニカーは、実は昔からさまざまなブランドが存在していた。 日本のトミカやアメリカのホットウィール、フランスのマジョレットなどの手のひらサイズのミニカーがそれに当たる。 それらは1/64スケールという縮尺ではなく、パッケージサイズに合わせてスケールが決まっている。 そのため、必ずしも1/64スケールであるわけではなく「3インチミニカー」と呼ばれることもある。 ただ、その多くは1/64スケールに近い大きさで、実は子どもの頃から親しんでいた身近な存在であることが分かる。 ■日本の1/64サイズミニカー 1970年に誕生したトミカは、日本を代表する手のひらサイズのミニカー。 「黒箱」と呼ばれる初期の日本車から「青箱」と呼ばれるトミカ外国車シリーズを経て、現在は「赤箱」と呼ばれる製品が販売されている。 トミカで厳密に1/64スケールとなっているものは少なく、例えば1/62など微妙に縮尺が異なる場合がほとんど。 そのため厳密に1/64スケールにこだわるならセレクトから外れてしまうのが難点。 とはいえ、大人の鑑賞に堪える派生アイテムも多数展開されている。 2001年に発売された「トミカリミテッド」は、トミカのボディはそのままに、各部に彩色を施し、さらにゴム製のタイヤと新規製作によるホイールを装着したハイグレード製品。 現在はシリーズ自体がディスコンになってしまったが、その後継といえる「トミカプレミアム」が2015年に誕生した。 こちらはトミカシリーズとは別のオリジナル金型を使用していて、トミカでは発売されないようなネオクラシックのモデルなども発売。 ミニカーファンのみならず、クルマ好きの間で話題となるような車種も多数製品化されている。 「もしトミカが昭和30年代に誕生していたら」というコンセプトで2004年に誕生したのが、トミーテックが発売する「トミカリミテッドヴィンテージ」。 各製品はボディの大きさに関わらず1/64スケールで統一。 懐かしい国産車を中心にラインアップを広げている。 再生産をしないため、プレ値で取引されるアイテムも少なくない。 そして2006年に発売されたのが「トミカリミテッドヴィンテージNEO」。 こちらは1970年代以降に登場した国産車および輸入車を製品化したもの。 フェラーリやレーシングマシンなどはエンジンルームも再現されていて、世界的にもトップクラスの再現度を誇っている。 さらに2010年からは「トミカラマヴィンテージ」も発売。 トミカリミテッドヴィンテージのミニカーと併せて楽しめるジオラマ製品として話題となった。 トミーテックはさらに「トミカラマヴィンテージ」の新作として、高速道路を発表。 2024年2月の発売とされている。 複数の製品を組みわせることで都市部の高速道路を再現できるこの製品は、これまでミニカー関連商品の常識を覆す超大作で、その勢いは止まるところを知らない。 日本のメーカーとしてはもっとも多くの1/64ミニカーを輩出している京商。 サークルKサンクス限定で販売された1/64ミニカーは、高品質と低価格を両立したシリーズとして大好評となった。 かつては精緻な出来の「ビーズコレクション」なども展開。 現在もさまざまな企画で1/64ミニカーをリリースしている。 アオシマの「1/64 ニッサン パイクカーコレクション」は、ボディカラーが分からないブラインドトイとして発売されている製品。 880円という低価格なので、運試しに買ってみるのも面白い。 書店でも1/64ミニカーを買うことができる。 デアゴスティーニの「日本の名車コレクション」は、文字通り日本の名車を1/64ミニカーで再現したシリーズ。 1/64スケールでは表現が難しいフェンダーミラーも、別付けではなく取り付けた状態で再現するなど、精巧なつくりを特徴としている。 ■海外の1/64サイズミニカー 海外メーカーにも1/64サイズのミニカーがたくさんある。 特に最近は香港と中国のメーカーが積極的に参入し、さまざまなミニカーが発売されている。 すべてをご紹介するのは難しいので、その中からいくつかピックアップしてみた。 アメリカ製のミニカーは、ホットウィールで世界を席巻したことでも知られるように、昔から手のひらサイズの製品がたくさん作られている。 発祥はイギリスだが、ホットウィールと同じアメリカのマテル社が展開するマッチボックスは、昔から手のひらサイズのミニカーを展開している老舗ブランド。 ベイシック系からコレクター系までさまざまなアソートがあり、日本未入荷品も少なくない。 コレクション沼にハマってしまいがちなアイテムだ。 アメリカには、写真のジョニーライトニングをはじめとする1/64スケールのミニカーブランドが存在する。 アメリカ以外のメーカーでは製品化されないようなマニアックなアメリカ車もあるので、アメ車好きにはたまらない。 欧州のメーカーは、昔から3インチサイズのミニカーを発売してきた。 なかでもフランスのマジョレットは老舗とも言える存在。 日本では製菓会社のカバヤと共同で新作ミニカーを発売している。 スーパーで手軽に手に入るミニカーとしても貴重な存在だ。 ひと昔前は、100円ショップでもマイスト製などの1/64サイズのミニカーを販売していた。 出来はそれなりだが、トミカよりはるかに安い100円でミニカーが買えるという唯一無二の存在だった。 トイザらスのオリジナルミニカーブランドとして発売されているスピードシティは、現在もっとも手軽に入手できるミニカー。 1/60スケールで249円という低価格が最大の魅力。 売れ線のスポーツカーだけでなく、アウディ・スポーツ クワトロのようなマニアックな車種もラインアップされている。 シトロエン、プジョー、ルノーなどは、純正コレクションとして3インチミニカーを発売している。 1000円以下で買える気軽さとカラーバリエーションの豊富さは、純正品ならではの魅力だ。 ドイツのメーカーは、鉄道模型のHOゲージに相当する1/87スケールの製品が多く、1/64スケールはこれまでマイナーな存在だった。 1990年代につくられたミニチャンプス製の1/64ミニカー「マイクロチャンプス」は、当時人気だったDTMマシンなどをラインアップしていた。 しかし、販売が振るわずディスコンになってしまった。 ミニチャンプスでは「マイクロチャンプス」の失敗の後も「ミニチャンプス 64」ブランドで再び1/64ミニカーに参入した。 ミニチャンプスと同じようなシャープな出来栄えだったが、このシリーズも残念ながら失敗。 短命に終わってしまった。 中国や香港などのメーカーが生産する近年の1/64ミニカーは、非常にクオリティの高い製品が多い。 ターマックワークス製のミニカーは、レースカーやラリーカーのラインアップが豊富で、日本人好みの車種も数多く発売されている。 香港のTSM-Modelが展開する1/64ミニカーのブランドが「MINI GT」。 高品質とリーズナブルな価格を両立しているため人気が高い。 高品質なミニカーをリリースするメイクアップでは「Titan 64」のブランド名で高品質な1/64ミニカーを発売している。 1/43や1/18ミニカーと変わらない入念な仕上げが特徴で、究極的な完成度の高さを見せる。 その代わり価格は1万円を超えるので、良くも悪くも1/64ミニカーを超越した存在だ。 このように、1/64サイズのミニカーはさまざまなアイテムが揃っている。 厳密に1/64スケールにこだわるかどうかはその人次第だが、対象を絞り込んだとしてもバリエーション豊かなミニカーコレクションになることは間違いない。 手のひらサイズのミニカーはやはり奥が深い。 [ライター・画像 / 北沢 剛司]

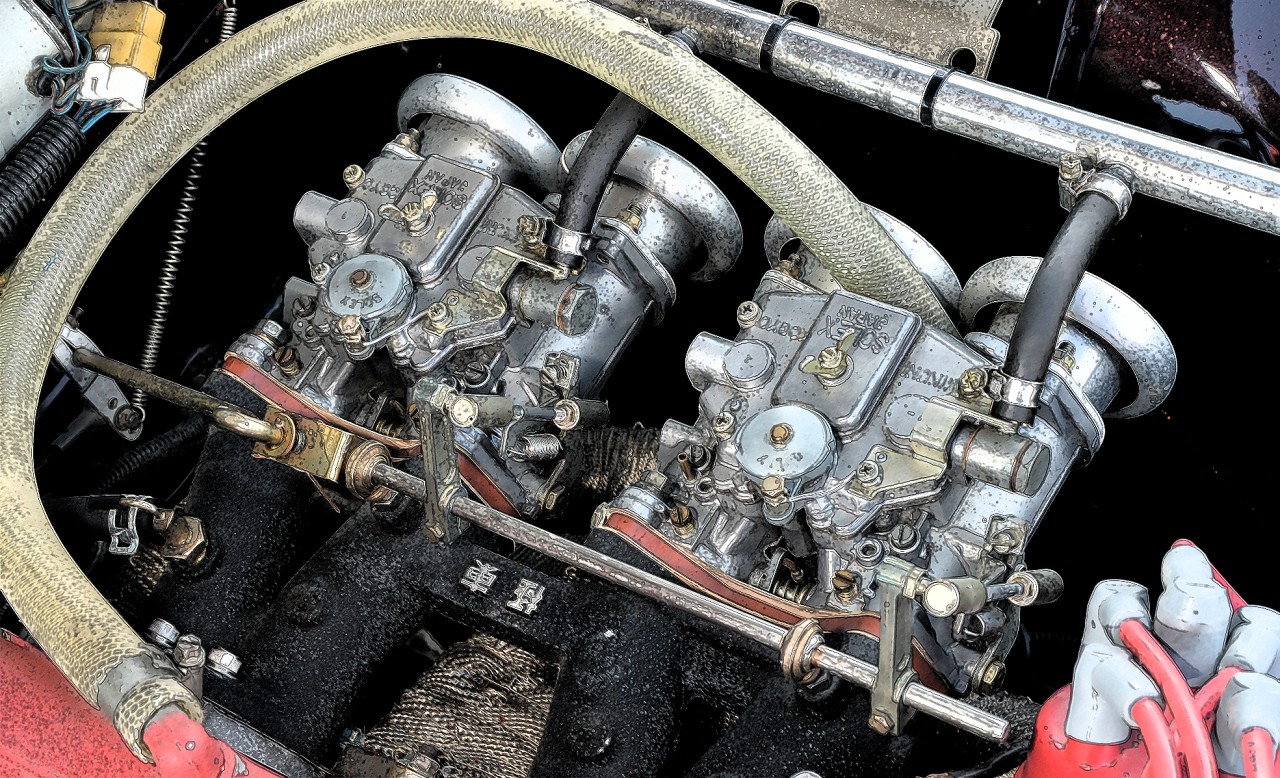

令和の今こそキャブレターの魅力を伝えたい〜後編〜

内燃機関である自動車のエンジンには、燃焼を行なうために燃料と空気をミックスして送り込む装置、または構造が不可欠です。 今ではほぼすべてが“インジェクション方式”となっていますが、それ以前では“キャブレター”という気化器がその役を担っていました。 その中でも、元々はレース用として開発された高性能な“スポーツキャブレター”という存在が、旧車の魅力を最大限味わいたいと思っているオーナーにとってはかなり大きいものなのです。 前編では、キャブレターにあまり触れたことが無いという人に向けて、具体的にどんな点に魅力を感じるのかをお伝えしました。 今回の後編では、もう少し具体的にキャブレターについて知ってもらいたいということで、キャブレターの起源から、主なキャブレターの種類、そして今現在入手できる旧車用の“スポーツキャブレター”についてを解説していこうと思います。 ■キャブレターの起源も知っておきたい ▲写真は1960年代のダットサンのキャブレター キャブレターは日本では「気化器」と記されますが、そもそもの「Carburetor」という言葉は炭素の「Carbon」に由来するようです。 直接の語源はフランス語で気化燃料(炭化水素を含む)のことを指す「Carburant」だと言われています。 気化燃料を供給する装置という意味合いで、機能がそのまま命名となっています。 キャブレターの起源を辿っていくと1860年にまで遡り、世界初の実用“火花点火機関(内燃機関)”である「ルノアール・エンジン」という説に行き当たります。 今の内燃機関のルーツといえる「ルノアール・エンジン」には、今のベルヌーイの定理で作動するものとは違った方式の「サーフェス・キャブレター」という気化器が使われていたようです。 作動原理を簡単に説明すると、まず燃料が半分ほど満たされた容器があります。 燃料と空気が細かい穴が空いた網状のプレートで仕切られていて、その穴から蒸発する気化燃料と空気を混合させてエンジンに送るというものです。 ただし、自然蒸発を待っているだけでは気温が低い時期には加速に使えるほどの気化が得られないので、排気ガスを導くパイプが横切らせてあり、その熱を使うような工夫が凝らされていたようです。 まさに“気化器”ですね。 ちなみにこの「サーフェス・キャブレター」の起源はもっと古いという説もあります。 今のインジェクションの技術から見れば極めて牧歌的なキャブですが、これが実用化されていた1860年代は、日本ではまだ江戸時代ですから、相当後れを取っていましたね。 その後、ベンツ社の創始者「カール・ベンツ」によって、今のキャブの原型である“ベンチュリー構造”を持つ“気化器※”が開発され、急速に機能の進化が進みました。 ※“気化器”と言うより“霧化器”と呼んだ方がしっくり来ます。 ■旧車に装着されるほとんどの“スポーツキャブレター”は“ホリゾンタル”&“2バレル”タイプな理由 旧車のエンジンに後付けで装着される高性能な“スポーツキャブレター”は、ほとんどが双眼鏡のような2つの筒が水平にレイアウトされた構造をしています。 これは、旧車に搭載されていたエンジンのほとんどが直立の4サイクルエンジンだったためです。 シリンダーが垂直にレイアウトされた直立エンジンでは、吸排気がシリンダーヘッドの側面で行なわれます。 吸気に使われるキャブレターはシリンダーヘッドの側面に装着されることがほとんどなので、必然的に水平タイプのキャブレターが多くなりました。 また、自動車のエンジンでは特殊な例を除いて4気筒か6気筒が基本のため、整備性や装着のシンプル化を図る目的で2つの筒をひとつのフロート室で繋げた“2バレル”タイプがスタンダードとなりました。 1つ1つ個別になっていると、部品点数が増え、同調作業や脱着の手間がバカにならないためです。 ちなみに「ウェーバー」や「ソレックス」などのメジャーな“2バレル”タイプのキャブレターは、バレル間のピッチ(距離)が90mmに、インテークマニホールド(以下インマニ)との固定ボルトの位置関係も統一されているので、ほとんどのメーカーのキャブは付け替えることができます※。 ※口径が違っても装着はできますが、インマニとの口径の違いで本来の性能が発揮出来ないこともあります。 ■“キャブ・セッティング”とは何をする作業? エンジンが元気にパワーを発揮するためには、適切な“燃調”が欠かせません。 “燃調”というのは、エンジンの燃焼が最も効率よくなる“混合比(空燃比)”になるように、空気と燃料の割合を調整することです。 “理想混合比”という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。 具体的な数値は、燃料が1に対して空気が14の割合になる混合比のことです。 この割合の混合気で燃焼すると、燃え残りが少ない完全な燃焼が行なえるという、理論上の最適値です。 「じゃあ最初からこの混合比になるように工場出荷時に調整すれば良いのでは?」と思った人もいるかもしれません。 しかしクルマのエンジンは、加速するときと巡航するときでは、求められる混合比が変わるんです。 ついでに言うと、始動時に最適な混合比もまたそれらとは異なります。 そして当然ながら、エンジンの吸気の勢いは回転数が低いと弱く、高いと強くなります。 スポーツキャブレターを装着する目的はパワーの向上なので、パワーを出すのに適した、できるだけ大きな口径のキャブが必要です。 しかし口径が大きくなると、低回転域で弱くなる吸気の勢いでは、うまく燃料が吸い出せないという問題が出てきます。 それを解消するために、低回転域と高回転域で燃料の吸い出し経路を分けて、それぞれの守備範囲で最適の仕事をさせるようにと工夫が凝らされているのが、今のスポーツキャブレターです。 そうして今のキャブでは、低回転域=スロー系、中・高回転域=メイン系と分かれた経路それぞれに、エンジンの特性に合わせて混合比の調整が必要になりますし、加速の際にはより濃い混合気が求められるので、専用の系統が用意されていて、それも調整が必要です。 そして、何よりも重要なその混合比調整の基本となる状態を整えるための、“フロート調整”や“同調”などのセッティングも欠かせません。 エンジンの燃焼具合を見ながら、最もアクセル操作に最適な反応が得られる状態に整えるのが「キャブレターのセッティング」というわけです。 ■旧車に使われる主なキャブを紹介 ノーマル車輌に装着されている純正キャブレターに換えて装着されるスポーツキャブレターにも、いろいろな種類があります。 その多くはヨーロッパのメーカーが開発したもので、“ホリゾンタル&ツインバレル”タイプを最初にリリースしたのは、イタリアの「ウェーバー」といわれています。 ここからは、日本で手に入る“ホリゾンタル&ツインバレル”タイプの主なキャブレターを紹介していきましょう。 ●SOLEX(ソレックス) 旧車に最も使用率が高いのがこの「ソレックス」です。 元々は1900年代初頭に設立されたフランスのラジエター製造メーカーで、のちに高級車やスポーツカー用としてヨーロッパのメーカーにキャブレターの供給を始めます。 日本では1960年に「ミクニ」がライセンス生産を始めて、「トヨタ」や「日産」、「いすゞ」などの量産高性能エンジン向けにキャブレターを供給していました。 1970年代には国産車のレースも盛んになり、ミクニによるキャブの販売やサポート体制の充実によって、日本のスポーツキャブレターの代名詞となるほどに復旧しました。 「ソレ・タコ・デュアル」という日産のL型チューニングの定番メニューとしても流行しました。 <SOLEXキャブの特徴> いちばんの特徴は「扱いやすい」という点です。 「ウェーバー」よりも後発ということで、開発のアドバンテージがあったことと、日本では「ミクニ」によってきめ細かくセッティングの調整機構が整えられたことがその要因かと思われます。 あとは外観がスマートでカッコイイという点もユーザーとしては大事なポイントでしょう。 希少な2型と呼ばれる国内の初期モデルは最もフロート室が小さく、この外観が好きだという人も少なくないでしょう。 また、「ミクニ」の2輪用キャブレターとジェット類が共用されているものがあるため、入手しやすいという点もメリットです。 ●WEBER(ウェーバー) 4輪用の“ツイン&ホリゾンタル”タイプのキャブレターを最初にリリースしたのがイタリアの「ウェーバー社」です。 1889年の創立時からキャブレターを製造し、各メーカーに供給。 イタリアメーカーのレース用キャブレターを開発した際は、そのマシン達の活躍もあって一躍有名になりました。 ヨーロッパのレース車輌やスポーツカーのキャブレターのシェアはかなり大きく、評判も定着していたため、後発の「ソレックス」は太刀打ちできなかったようです。 当初はイタリアで製造をしていましたが、経営の問題でスペインに製造拠点を移し、今でも生産が行なわれています。 <WEBERキャブの特徴> 長らくレースで使用され続け、様々なレース・コンストラクターのわがままな要望に応えてきた結果、相当に細かいレベルまでセッティングが追い込めるというのが特色です。 その分、豊富すぎるセッティングパーツから適したものを選ぶのに一定のスキルは要りますが、マニアな人にエンジンルームを見られた際に、「お、ウェーバーですかー」と一目置かれることもある存在です。 良い意味でおおざっぱで扱いやすさが特色の「ソレックス」とは、ある意味対極にあるといえる玄人好みの傾向のキャブレターですね。 ジェットの供給などは「ソレックス」には劣るとはいえ、いろんなインポーターが日本に仕入れているので、パーツの入手で困るということは無いでしょう。 一部の口径を除き、今でも新品が入手できるという点もメリットです。 ●OER(オーイーアール) 国産で唯一の4輪用スポーツキャブレター製造メーカーが「OER」です。 前身の「エスケーエンジニアリング」は1966年に創業し、自動車エンジンの燃焼促進装置などを製造していました。 その後、「ミクニ・ソレックス」をスポーツ車に装着できるキットの販売を始め、「ソレックス」の代理店としても活動します。 アフターマーケット用にボルトオン・ターボを発売してヒットしましたが、組み合わせる「ソレックス・キャブレター」はターボの過給に合わず、独自でキャブレターの開発を進めることになります。 1986年に「OER・キャブレター」を発売開始。 今に至ります。 <OERキャブの特徴> 最後発の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプのキャブレターということで、「ウェーバー」のボディ構造を基本にして、「ソレックス」の扱いやすさを加え、さらに独自の工夫を盛り込んで完成させたものなので、それぞれの良さをひとつにまとめた総合性能の高さが特徴です。 あとは“純・国産”という製造のため、信頼性が高いことも利点のひとつでしょう。 もちろんアフターサービスもレスポンス良く受けてくれます。 定番の安心感がないという点と、「ソレックス」や「ウェーバー」の良さを取り込んだとはいえ、セッティングのクセは共有できないので、セッティングの際に有用なアドバイスがもらえないなどの点で敬遠する人もいるようです。 しかし、ターボ車への装着ではいちばん安心度が高いですし、実際に過酷なレースに使用して不安は無いという声も聞きますので、何割かは食わず嫌いなのではないかという見方もあります。 ●DEROLT(デロルト) ヨーロッパでは最後発の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプのキャブレーターブランドです。 メーカーの「Dell'Orto」自体は1933年創業の老舗自動車部品メーカーですが、自動車用の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプの製造は1960年代からと、「ウェーバー」「ソレックス」よりもだいぶ後のリリースになります。 イタリア内の「フィアット」、「アルファロメオ」の純正キャブとして採用され、さらに「ロータス・エスプリ」にも採用されています。 <DEROLTキャブの特徴> 後発の強みを活かして「ウェーバー」「ソレックス」の良い部分を取り込んでより良い性能、扱いやすさを目指した結果が各部に見られます。 中心となる霧化&ミクスチャー部分は「ウェーバー」に似た構造と形状でまとめられ、全体の構成は「ソレックス」を思わせる部分があります。 日本国内にはあまり入ってきていないようで、国産旧車への後付けのキャブとして装着例もあまり無く、中古市場でも流通量が少ないレアな扱いとなっています。 使ってみれば後発ゆえの扱いやすさは実感できるようなのですが、セッティングパーツや消耗品の入手もカンタンではないので、一般ユーザーには少しハードルが高いようです。 また、上記の「ロータス・エスプリ」では純正でターボとの組み合わせとなっているので、ターボ用としても有用なキャブです。 ●SU(エスユー) 正式名称は「スキャナーズ・ユニオン」で、戦前からバイク用キャブの製造を行なっていました。 日本では日立がライセンス生産し、フェアレディZ(S30型)やスカイライン(GC10&GC110型)など、1970年代の日産車のスポーツモデルなどに採用されています。 <SUキャブの特徴> バレルの真ん中に可動式のピストンバルブがあり、その上下で通路を開け閉めすることで、空気の通過量と燃料の吸い出し調整を行なう方式のキャブです。 その構造から“可変ベンチュリー”タイプと呼ばれます。 そしてそのピストンバルブの上げ下げを、エンジンの吸う力=負圧を利用する“負圧作動式”となっています。 エンジンの吸う力に応じた混合気を自動で調整してくれるので、アクセルワークがイージーなのが特徴です。 国内に流通している個体数は少なく、ほとんどは純正装着品なのでセッティング変更が困難ですが、ハーレー向けの交換キットなどもありますので、それを活用する方法もあるでしょう。 ●FCR(エフシーアール)ほかバイク用キャブ 今現在、旧車に装着できるキャブとしては最も設計が新しく、高性能と言えるのが、バイク用として発売されているキャブレターです。 「ケーヒン」の「FCR」と「ミクニ」の「TMR」&「HSR」が旧車に装着できる主な機種です。 <バイク用キャブの特徴> 「FCR」も「TMR」も「HSR」も基本的な構造は共通で、“フラットバルブ”タイプの“強制開閉式”の“可変ベンチュリー”方式を採用しています。 特に「FCR」と「TMR」の2機種は“レース専用品”としてそれぞれのメーカーの最高の技術が投入されていて、常用9000回転オーバーの超ハイレスポンスエンジンの要求に応える性能を持っています。 スポーツキャブレターの性能は“霧化性能”と“レスポンス”が重要となります。 仕組みを簡単に説明すると、平べったいバルブを用いて急峻な負圧発生を起こすことで、その性能の両立を図っているんです。 現在も販売されているものなので、パーツの入手が容易な点も導入しやすいポイントです。 その一方で、装着するには気筒数だけ個体を用意する必要があり、かつそれらをひとつのアクセルペダルで同時操作できるようにするリンケージを用意しなくてはならないので、その面では導入のハードルが高いといえます。 加えて、口径が41パイまでしか無いため、大きな排気量のハイチューン・エンジンには向きません。 ■あとがき どうでしょう、自身の旧車に「“スポーツキャブレター”を装着してみようかな」と思ってもらえたなら、この記事を書いた甲斐があるというものです。 しかし現状は中古価格も高騰してしまっていて、新品も円安によって入手するコストが上がってしまっていますので、気軽に試してみるのが困難な状況となっています。 ただ、それでも“スポーツキャブレター”を導入すれば、それまでの小口径な純正キャブでの走りとはひと味もふた味も違う爽快な加速と、唯一無二の吸気サウンドを手に入れることができますので、けっして後悔はしないと思います。 注意して欲しいのは、中古の購入で粗悪品をつかまないようにすることと、装着とセッティングを信頼の置ける専門店に依頼することです。 費用に余裕があるなら、購入もお任せしてしまった方が安心でしょう。 自己流ですべてを行なって、結果的にしょっちゅうトラブルシューティングに追われるようなことになってしまうと、キャブに対してマイナスな印象を抱いてしまいかねません。 せっかくキャブレターというチューニングを導入するのですから、気持ちの良い部分だけを味わえるように、面倒な部分はプロに任せるというのがオススメです。 乗って、扱っているうちにキャブに慣れれば、自分自身で整備や調整ができるようになりますので、末長く付き合いができるという部分も推すポイントです。 興味が涌いた人は、思い切って導入してみていただきたいです。 [ライター・カメラ / 往 機人]