「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

![土より街を選んだ「SUV」カテゴリーの開拓者、初代ハリアーを深掘り![開拓者シリーズ:第1回]](https://assets.qsha-oh.com/img/post/cdfba91b-0f87-41d6-89a9-4d42931753a6)

土より街を選んだ「SUV」カテゴリーの開拓者、初代ハリアーを深掘り![開拓者シリーズ:第1回]

醤油、味噌、トンコツ。さらには家系……。 種類(カテゴリー)が多いゆえに味わう楽しさがラーメンにあるように、クルマにもいくつかのカテゴリーがあり、クルマ選びのスタート地点になっていると思う。 例えば「セダンから愛車を選ぼうと思ったけど、ラゲッジの使い勝手を考えるとハッチバックもアリだね……」と。 そんなクルマのカテゴリーには、それぞれ「始まりの存在」があるはず。 カテゴリーの開拓者(パイオニア)たちにスポットをあて、その開拓者の魅力を探りながら、私、柴太郎の独自視点でカテゴリーを形成していった功績や理由(ワケ)にも焦点をあてていきたい。 「短期集中3回シリーズ」でお届けしていきたいが、第1回目のカテゴリーは「SUV」。 そして、その開拓者はトヨタ初代ハリアーだ。 ■「SUV」という言葉が浸透する前夜には、確固たる「クロカン」ブームがあった 国産車、輸入車問わず、今をときめくカテゴリーといえば「SUV」だろう。 時代を遡り、1980年代から1990年代にかけて、最低地上高が高く、オフロードに強いヘビーデューティー使用の4WDモデルは一定人気があり、「クロカン」(クロスカントリー)というカテゴリーを形成していた。 スズキジムニーからトヨタランドクルーザーまで、サイズはさまざま。 都会乗りでも人気を集めた「三菱パジェロブーム」(1992年頃)が巻き起こり、また、従来のクロカン・カテゴリーの匂いがあまりしないトヨタRAV4(1994年)やホンダCR-V(1995年)など、シティ派ライトクロカンといえるモデルも次々と誕生。 それらは大ヒットしたが、「新しい何か」や「SUV」という言葉を市場に浸透させるには至らなかった。 ■「クロカンのようだが、どこか違う」。1997年、トヨタ初代ハリアーが新たな風を吹かせた そして1997年。突如としてトヨタが放ったモデルに世間の耳目が集まる。 それが初代「ハリアー」。 それまでのクロカンと、大枠という意味でのカタチは似ているが、丸みを帯びたスタイリッシュなデザイン。 斬新な大径タイヤを履き、オフロードをイメージさせる雰囲気はほぼ皆無。 その外観だけで「クロカンのようだが、どこか違う……」という新たな世界観を感じさせた。 今改めて見ても、リアピラーのデザイン処理は秀逸すぎる、と思う。 また、FFベースでモデルをつくりあげたという発想も、それまでのクロカンモデルとは一線を画している。 頑丈さと耐久性に優れたラダーフレーム構造。 多くのクロカンは、ピックアップやトラックなどに採用されるこのラダーフレームを採用していたが、初代ハリアーはフレームと上屋を一体構造にしたモノコックボディ構造を採用。 オンロード重視のコンセプトは「なんちゃってクロカン」と当時揶揄されたが、今思えば時代をかなり先取っていた戦略であり、この構造の違いが「別物」を生み出したと言っていい。 床から天井までのボディ全体でクルマを構築しているモノコックボディからは乗用車感覚が伝わり、広いキャビンは「まるで高級サルーン!」と例えていいほど。 初代ハリアー。 まさに「新しい何か」が感じられるモデルであり、当時のクルマ好きを振り向かせる存在であった。 ■初代のCMキャッチフレーズは「WILD but FORMAL」。猛々しくもスタイリッシュ。それが似合っていた 前項で「まるで高級サルーン!」と述べたが、当時、クルマ好きの仲間たちと初代ハリアーで高速道路を試乗したことがある。 そのモデルのパワーユニットはV6、3Lだったが、走行しながら、「この滑らかな走り味は背の高いクラウンのようだ~!」と興奮しながら、みんなで絶叫したことを思い出す。 そういう意味では、現在人気絶頂のクラウンクロスオーバーのコンセプトを、25年前に先駆けていたのが初代ハリアーなのかもしれない(……これはちょっと乱暴な表現ですかね。笑)。 このように「新しい何か」をもたらせた初代ハリアー。 シティ派クロカン、あるいはスタイリッシュ・クロカンともいえる存在となり、直後にメルセデスベンツMクラスやBMW X3など欧州ブランドからも「その手があったか!とフォロワーが誕生。 まさに開拓者(パイオニア)といえる。 SUV(スポーツ・ユーティリティ・ヴィークル)という、北米で形成されつつあったカテゴリーの言葉が、初代ハリアーの認知、市場への浸透とともに膨らんでいったのが、ちょうど20世紀が終わりを告げるあたりである。 ■2代目、3代目と正常進化したハリアー。パワフルな走りを味わえるハイブリッドモデルには驚いた! ▲レクサスRXの兄弟車的存在の2代目(上)と、価格を抑えたグレードもあった3代目(下)。3代目のグリルデザインは注目の的! その後、ハリアーの2代目は、レクサスRXの兄弟車的存在として2003年に誕生。 2005年にはトヨタの懐刀、ハイブリッド搭載車も追加された。 V6、3.3Lエンジン+モーターの組み合わせは、当時のハイブリッド=エコという認識を覆すかのように、燃費性能よりむしろ速さ重視というセッティング。 背の高いSUVでも速い! という新境地を提供したモデルといっていい。 2013年誕生の3代目はレクサスRXと袂を分かち、専用モデルとして新たなにスタートを切った。 2Lガソリンモデルという、価格が抑えられたグレードがラインナップされたこともあり、20代の若者にも人気が広がり、「SUV」はいろんな層に受け入れられていく。 ハリアーらしいエレガントさは保ちつつも、スポーティ志向もある。 何よりフロントグリルにガラスのような素材を採用したのが斬新。 当時、ある自動車評論家氏はこのグリルを見ながら「SUV界のEXILEだね」と言っていた。 ふむ、まさに言い得て妙だ。 クーペフォルムとなったスタイルは、シティ派SUVの本流のど真ん中を走っているといっていい。 また、国産ミドルサイズSUVの主役を担っていることも明言したい。 それだけ、トヨタが力を入れて開発しているモデルであり、ユーザーが求めるクルマでもある、ということだ。 初代の誕生から26年。 SUVの開拓者となった「ハリアー」というクルマは、脈々と世代を紡ぎ、SUVのなかで今でも主役を張る。 これは……「凄い」としか言いようがない。 [ライター・柴太郎 / 画像・Dreamstime, Photo AC]

VR38DETTは国産史上最強エンジン?! R35・GT-Rの心臓部の開発秘話に迫る

日産の、いや日本の誇るハイパフォーマンスカーR35・GT-R。世界が認める高い走行性能を支えるのが、専用開発されたVR38DETTエンジンです。バランスのよいシャシーも、応答性の高い足回りも、すべてはエンジンの実力あってこそ成り立ちます。伝統を捨ててまで開発したVR38DETTは、日産の性能へのこだわりが存分に詰め込まれたエンジンです。 ロボットによるエンジン組み立て精度が向上した今もなお、手組みで1基ずつ丁寧に作られているVR38DETTの実力と開発秘話を詳しく紹介します。 GT-R初のV型エンジンVR38DETT 歴代のGT-Rは、直列6気筒エンジンを搭載していました。しかし、R35・GT-RにはV型6気筒3.8Lエンジンを採用します。そこには、世界に誇るハイパフォーマンスカーとして、「GT-R」の性能向上を最優先に考えていた日産開発陣の想いが込められていました。 なぜV型エンジンのVR38DETTを採用したのか、開発の経緯とこだわりの生産体制について紹介します。 伝統より性能を優先 VR38DETTエンジンがGT-R初のV型エンジンとして開発されたのは、日産開発陣の性能へのこだわりによるものでした。車を開発する際は、心臓部であるエンジンの仕様を決定したうえでシャシーやボディデザインなどを決めていきます。しかし、R35・GT-Rでは運動性能を重視し、リアのトラクションや前後重量バランスの決定後にエンジンの開発に着手。フロントミッドシップに搭載するために、縦置き配置にした際にエンジン長が長くなる直列ではなくV型エンジンを採用しました。 また、エンジンの初期開発は、F1エンジンの開発で知られるコスワースに依頼したとの情報もありました。当時の日産にはエンジン開発の人的資源が不足していたため、外部に委託する形を取ったとされています。情報の真偽は定かではありませんが、本当だとすれば日産の象徴ともいえるGT-Rのエンジンの開発を外部の、しかも海外メーカーに任せるのは異例です。しかし、そこまでしてもGT-Rの性能向上を図りたかったということでしょう。 匠による手組み VR38DETTエンジンは、すべて人の手で組み立てられています。しかも、13万人以上いる日産社員(2022年時)のなかでも、たった5人しかいない(2017年時)「匠」と呼ばれる限られたスタッフの手によるものです。 ロボットの作業精度が向上した現在もなお手組みにこだわるのは、最高の性能をバラツキなくユーザーに届けるためです。たとえば、ハイパワーを絞り出すVR38DETTのヘッドクリアランスは、量産エンジンの半分といわれています。わずか0.01mmの幅で、エンジンパーツを吟味して組み付けなければなりません。組み付けた部品の重量によるわずかな歪みを熟練した匠の技術で感じ取って、繊細な調整作業を行います。 弱点のない最強エンジン VR38DETTエンジンは、弱点の見当たらない最強エンジンです。国産他車を寄せ付けない圧倒的なパワーと、実用回転域からかかる強大なトルク。また、エンジンパワーだけでなく、ノーマルのままでもサーキット走行に耐えられるよう設計されています。 実用性まで考え抜いて開発されたVR38DETTエンジンを詳しくみていきましょう。 どんな状況でもスペックを発揮できなければ意味がない VR38DETTエンジンは、ノーマルのままで激しいサーキット走行までこなせることを考えて開発されました。オイルパンの前方を膨らんだ形状にし、常にストレーナーがオイルに浸かるように工夫が施されています。さらに、大きなG変化があっても安定したオイル供給ができるよう、オイルラインをクロスさせるといった細かな対策も盛り込まれています。 サーキット走行をする際は、高負荷でもオイル切れが起きないようそれなりの対策を講じる必要がありますが、VR38DETTはノーマルの状態でオイル管理まで考えて設計されているのです。 国内最強スペックを目指して開発が続けられた VR38DETTエンジン登場時のスペックでも、最高出力480ps、最大トルク60.0kgmを誇るハイパワーエンジンでした。しかし、発売からわずか3年後の2010年には500psの大台に乗る530psを実現します。2019年に発売されたNISMOモデルでは、NISMOが開発したGT3用タービンを使用し、最高出力はなんと600psです。 実は、VR38DETTエンジンの設計当初の目標出力は420psでした。しかし、「将来的に600psまで対応できるように」と480psで発売し、年次改良を重ねた結果、計画通り600psを実現しました。 先日発表された2024年モデルでは、通常モデルでも570psを発揮します。発売時から90psものパワーアップを果たしました。すでに500ps近くの出力を誇っていた同型エンジンを、純正のチューニングでこれだけパワーアップしたという点に、日産の技術力を感じます。 1,000馬力も狙えるモンスターエンジン VR38DETTは高い精度で組み上げられていて部品のブレが極端に少ないため、チューニングベースのエンジンとしても最適です。チューニング事情を調べたところ、800ps程度までならエンジン本体に手を入れることなく、タービンやブーストアップなどで対応できるとの情報もありました。 さらに、ボアアップなどエンジン本体に手を入れることで、1,500psを実現しているチューニングマシンまであるようです。エンジンチューニングは年数が経過するほどノウハウが蓄積されて、より高馬力を発揮できるようになります。さらに、年次改良によってベースエンジンのスペックも高まっているだけに、VR38DETTがチューニングでどこまで出力をあげられるかにも注目したいところです。 R35・GT-Rとともに名機の予感 VR38DETTが搭載されたR35・GT-Rの発売は、今から16年前の2007年です。日進月歩で新技術が開発される現代で、16年もの長期間にわたって同型エンジンを作り続けているのは珍しいことです。 まだ新モデルが発表されているため今後について確実な予想はできませんが、VR38DETTは「名機」と呼ばれるエンジンの仲間入りを果たすでしょう。歴代GT-Rに搭載されたRB26DETTやトヨタ 2JZ-GTEのように、R35・GT-Rの販売終了後も、その魅力や逸話は語り継がれるはずです。 今から5年後、10年後にVR38DETTエンジンがどういった形でチューニング市場で取り扱われているか、今から楽しみです。

車の相続において遺言書はどのように関係する?遺言書の役割やない場合の相続方法を紹介

生前に被相続人が遺言書を残しているケースがあります。車の相続において、遺言書がどのように関係するのか、気になる方もいるでしょう。この記事では、車の相続における遺言書の役割や手続きの流れなどを紹介します。 車の相続における遺言書の役割 遺言書は、誰にどれだけの資産を分配するのかを被相続人(亡くなった人)が指定する書類です。法律で定められたルールのもとで作成され、法的な効力を持ちます。 被相続人の遺産は、基本的に相続できる優先順位が定められており、以下の順に相続権が与えられます。 ・1位:被相続人の配偶者(必ず相続人になる)・子ども・2位:被相続人の両親・3位:被相続人の兄弟姉妹 例えば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は2人に相続権が与えられるため、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続できない仕組みです。ただし、遺言書に「兄の長男に相続させる」と記載がある場合は、被相続人の意思が優先されます。 遺言書があるとはいえ、配偶者や子ども、被相続人の両親の権利である遺留分は守られます。遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。遺産を遺留分を超えて取得した方に「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。 また、遺言書には以下3種類があり、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。 ・公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言 公正証書遺言は、法律の専門家の公正人が事前に内容を確認し、遺言書の内容が真実であると証明されているため、検認手続きは不要です。一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言は公正人が内容を確認していないため、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。公正人による確認、もしくは検認手続きされている遺言書でないと、名義変更の添付書類として有効にならないため、注意してください。 なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、記載漏れや内容が誤っているケースがあります。例えば「〜に相続させる」としか記載されていない場合や、車名や車体番号を間違えているケースです。記載漏れや内容が誤っている遺言書では手続きできないため、相続人間で被相続人の意思をくみ取って「遺産分割協議書」を作成しましょう。 遺言書がない場合の車の相続方法は? 遺言書がない場合は「誰が車を相続するのか」を相続人全員で話し合います。話し合いの中で決めたことを「遺産分割協議書」にまとめて、名義変更の添付書類として提出しましょう。 遺産分割協議書は以下の内容を記載し、相続人全員の実印を押印します。 ・被相続人の氏名・新所有者の氏名・車のナンバーと車体番号・相続人全員の氏名と住所 また、相続する車の価値が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」でも、名義変更の添付書類として提出できます。遺産分割協議成立申立書は新所有者のみで作成でき、相続人全員の実印が不要です。遺産分割協議書を簡略化した書類であり、相続人全員の実印を押印する手間がないため、スムーズに車を相続できます。 ただし、遺産分割協議成立申立書で手続きする場合は、車の価値が100万円以下であること証明しなければなりません。価値が100万円以下であることを証明するには、ディーラーや自動車販売店に車を査定してもらう必要があります。査定の結果が記載されている「査定書」を入手して、遺産分割協議成立申立書に添付しましょう。 車の相続手続きの流れ 車の相続手続きは、必要書類を揃えて陸運局で名義変更手続きすると完了します。続いて、車の相続手続きの流れを紹介します。 車の所有者を確認する まずは、車の所有者を確認しましょう。なぜなら、被相続人が車をローンで購入していると、ローン会社やクレジット会社が所有者になっているケースがあるからです。所有者を被相続人に変更するには、ローンを完済して「所有権解除」の手続きをしなければなりません。所有者になっているローン会社やクレジット会社に相続したい旨を伝えて、所有権解除の案内をしてもらいましょう。 また、車検証は「道路運送車両法第66条」により、車に備え付けることが定められています。車内にあるケースが多いため、グローブボックス内の車検証入れや、ドアのサイドポケットなどを探してみてください。なお。車検証が見つからない場合は、陸運局で再発行する必要があります。 相続人を確認する 続いて、相続人が誰なのかを明確にします。遺言書があれば、記載されている方が新所有者です。ただし、遺言書がない場合は「誰が車を相続するのか」を相続人全員と話し合って、新所有者を決めなければなりません。 また、話し合う際は相続人に漏れがあると、後にトラブルに発展する可能性があります。特に被相続人が再婚している場合は、元配偶者との間に子どもや養子がいるケースもあるでしょう。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍をしっかり確認し、トラブルに発展しないよう相続人全員を正確に確認してみてください。 必要書類を準備する 新所有者が決定したら、陸運局に提出する書類を準備します。相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。 ■1人で相続する場合・被相続人の戸籍謄本※死亡した事実と相続人全員を確認できるもの・相続人の戸籍謄本・相続人の印鑑証明・相続人の実印※代理人に手続きを依頼する場合は実印を押印した委任状・車庫証明書※保管場所に変更がない場合は不要・車検証 ■相続人のうちの1人が相続する場合・被相続人の戸籍謄本※死亡した事実と相続人全員を確認できるもの・代表相続人の戸籍謄本・代表相続人の印鑑証明・代表相続人の実印※代理人に手続きを依頼する場合は実印を押印した委任状・遺産分割協議書※遺言書がある場合や相続人が1人しかいない場合は不要・車庫証明書※保管場所に変更がない場合は不要・車検証 ■複数人で相続する場合・被相続人の戸籍謄本※死亡した事実と相続人全員を確認できるもの・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の実印※代理人に手続きを依頼する場合は全員の実印を押印した委任状・車庫証明書※保管場所に変更がない場合は不要・車検証 ■軽自動車の場合・被相続人の戸籍謄本※死亡した事実と相続人全員を確認できるもの・相続人の住民票もしくは印鑑証明書・車検証・申請依頼書・自動車検査証記入申請書※軽第1号様式 なお、車庫証明書は取得するまでに3営業日程度かかるため、余裕を持って警察署で申請しましょう。 陸運局で手続きする 必要書類を揃えたら、新所有者の管轄の陸運局で名義変更手続きをします。具体的な流れは以下のとおりです。 1.窓口付近に用意されている「手数料納付書」と「申請書※第1号様式」を記入2.500円分の印紙を窓口で購入し、手数料納付書に貼り付ける3.車検証を発行している窓口にすべての書類を提出4.車検証が発行されたら内容に誤りがないかをその場で確認5.陸運局内に隣接されている自動車税事務所の窓口で「自動車税申告書」を入手して記入6.窓口で税申告する ナンバー変更がある場合は以下も行います。 7.ナンバーセンターで新ナンバープレートを受け取る8.ナンバープレートを付け替える9.敷地内の封印取り付け場所でナンバープレートを封印してもらう10.旧ナンバープレートを窓口に返却 陸運局の管轄が変わる場合や、希望ナンバーを取得した場合は、車を持ち込む必要があるため注意しましょう。なお、軽自動車の場合は陸運局ではなく「自動車検査事務所」で手続きする必要があるため、混同しないようにしてください。

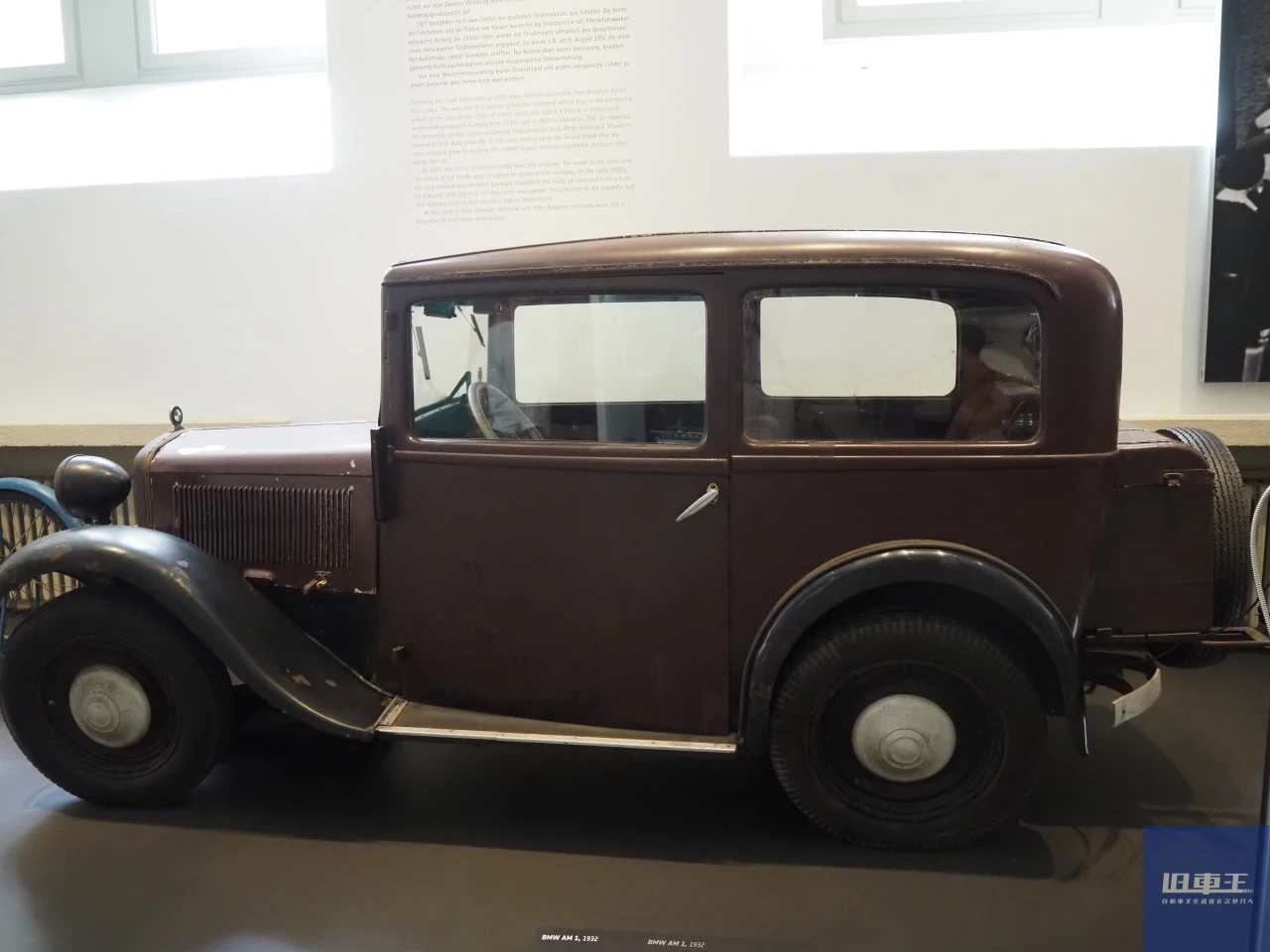

ドイツの自動車はどのように変化しているのか?

こんにちは!西尾菜々実です。 ドイツへ移住して現地のクルマを見ると、自動車とはどうやって発明されたのか気になってきました。 みなさんは、どの国でガソリンで自走するクルマが発明されたかご存知ですか? 私は産業革命で有名なイギリスだと考えていたのですが、エンジンで走行する自動車は、1879年の年末に初めて単シリンダーのエンジンが駆動したことによって、ドイツのカールベンツが発明しました。 現在は自動車道路が普及しているため、遠く離れた土地へでも移動できます。 また、普段の買い物や旅行など、多様な機会に移動する目的でクルマを使うことができます。 そして、自動車が存在する現在人の移動や、物の移動が広範囲で可能となりました。 今回は、エンジンで走行する自動車が発明された、ドイツのクルマについて触れてみたいと思います。 ドイツにおける自動車のはじまり 1886年1月29日、カールベンツは、ガスエンジンの働きによる交通乗り物を特許に登録。 同年の7月には、新聞で初めて公開となった、3人乗りのベンツエンジン自動車の特許を報じました。 その後、たくさんの自動車が開発されていくことになるのです。 現在ではメルセデス・ベンツと肩を並べるブラントとなったBMWでは、1932年にBMW AM1が、バイエルンのモーターベルケAG初の独自の設計をした自動車として誕生します。 外観がクラシックで映画に出てきそうな自動車です。 エンジンが発明されて以降、世界各国で開発が進んでいくことになります。 ベルリンで1926年に開催されたインターナショナル自動車展示会「IAA」では、8シリンダーシリーズの例としてPkw(Personenkraftwagen=乗用車の意) Horch 8 Typ が展示されました。 エンジンが始動している間は、 ・吸気・圧縮爆発と膨張・排気 のサイクルがおこなわれています。 内燃機関、いわゆるエンジンの発明がされたことによって多種多様な自動車が生み出され、現在では種類も豊富になりました。 現在のドイツではEV化が進んでいる しかし、現在ドイツでの自動車は、電動化が進んでいます。 皆さんもハイブリッド自動車やEV車をご存知かと思います。 現在のエンジン車は、電気はあくまでも補助的なもの。 対してEV車は、バッテリーに電気を充電することでモーターを動かします。 モーターによって電気を駆動力に変換しているのです。 モーターに電気を供給するのが駆動用バッテリーで、現在よく使われているのがリチウムイオン電池です。 コントローラーによって、バッテリーからモーターへ送られる電気の形を調節します。 モーターに流す電流を制御することで駆動力を制御するため、スイッチを使用するだけで電流が流れます。 そのため駆動力を制御しやすく、加速がスムーズにおこなえます。 EV車には外部からの充電と、回生による充電が可能です。 外部からの充電とは、コンセントを使用する普通充電と、短時間で充電する急速充電があります。 回生とは、減速するときに、走っている運動エネルギーを電気エネルギーに変えて利用することをいいます。 EV車のメリットとして ・走行時の排気ガスが排出されない・パーツが少なくデザインでの制限が少ない・駆動力が制御しやすいため加速がしやすい・電気で自動車の走行をコントロールするためふさわしい などがあげられます。 (EVの定義として、記事中では『電気自動車』としています) 現在、日本ではミニバンのEV車が発売されていませんが、ドイツのフォルクスワーゲンからは2022年12月にミニバンが発表されました。 また、セダンなどに比べて車高を高く設計できるSUVは、無理なく車体にバッテリーを搭載できます。 SUVと同様に、ミニバンもEV車にふさわしい車種のひとつではないでしょうか。 おわりに 私は免許を日本で取得するときに、ハイブリッド車を用いて講習をおこないました。 ハイブリッド車は走行が静かで、これが新しい自動車なんだと驚愕した記憶があります。 乗り心地も軽やかな印象でした。 現在はドイツに住んでいるので、近い将来電気自動車も運転する機会があるかもしれないと、ちょっとワクワクしています。 電気自動車と聞くと、近未来感があってクールな印象を感じます。 次から次へと新しいテクノロジーが生み出されるので、未来の自動車はどのように進化していくのか想像ができません。 日本車でも電気自動車がラインナップされていますので、みなさんにもこの記事が参考になればと思います。 [ライター・画像 / 西尾 菜々実]

キャンピングカーを持つことは節約に?フランスのバカンス事情とは

去る2023年6月、フランス北西部にあるサンマロへ行った際、何台ものキャンピングカーを見つけました。 高速道路では、うしろに自転車や牽引トレーラーを積んだクルマも。 7月にもなると田舎だけではなく、パリ市内でも無意識にこういった車輌が目に入ってきます。 長くて暗い冬が開けたあとのヨーロッパの夏のバカンスは、フランス人にとって本当に大切な時期で、太陽と自然を求めて旅に出るのです。 ■ドイツのREIMOでカスタムされたフォルクスワーゲン 海辺で見つけた1990年代のフォルクスワーゲンT4ですが、レトロな緑色が駐車場のなかでもひときわ目をひいていました。 なぜでしょうか、フランスの風景には少し古臭いくらいのクルマがしっくりきます。 ぐるっと回って見ていると「REIMO」の文字を見つけました。 持ち主が近くにいる気配がなかったのでお話は聞けなかったのですが、調べてみるとドイツのキャンピングカーメーカーとのこと。 ライモ社は1980年創業の会社だそうで、サイトを見てみると、キャンピングカーシステムやキャンプ用品を幅広く取り扱っていました。 細かなアイテムも多いので、ニーズや家族構成によって車内をカスタムできるのが老舗メーカーの強みなのでしょう。 ■フランス人はキャンプが好き!? 2022年におこなわれているネットでのアンケートによると、約70%以上のフランス人が、過去5年間にキャンプ場に滞在したことがあるという結果が出ています。 特にこの間はコロナの流行もあり、フランス国内で自然に触れて過ごすバカンスが一層人気だったのかと思います。 今年の2月にパリでおこなれたクラシックカーの展示会では、クルマとともに過ごすバカンスや、キャンプの提案をしているコーナーもありました。 普通のクラシックカーの展示と違って、小道具をふんだんに使ってデコレーションされていたので、さまざまな年齢層のファンが思い思いに覗き込んでいました。 まだ雪の降る時期でしたが、私たちの気分も一気に明るくなり、次のバカンスの話に花が咲いたことを覚えています。 ▲「Si trop haine, faites l’amour(嫌っていても愛そう)」と車体に書いてありますが、コンマまでを「シ トロッ エン、」と発音するので、Citroënをもじった言葉遊びとわかります ■キャンプはバカンスの多すぎるフランスでの節約術!? 高速道路を運転していると、何台ものキャンピングカーとすれ違います。 ほとんどが年季の入った車体で、運転をしているのも60代前後のムッシュが横に奥さまを連れて…といった場面が本当に多いのです。 勝手なイメージですが、子どもの誕生とともに購入したキャンピングカーを、独立したのち、今度は夫婦水いらずでキャンプを楽しんでいる、といったイメージでしょうか。 バカンスが多いフランスでは、子どもを持つ親にとっておよそ約2ヶ月ごとにやってくる2週間ほどのバカンスを、いかに楽しく、お金をかけずに過ごすかが悩みの種です。 そうなるとキャンピングカーで過ごすバカンスは、節約をしながらも山や海など毎回違った場所へ訪れることができるので、子どもたちも飽きずに過ごせるのが利点です。 フランス国内には約3000箇所以上のオートキャンプ場があり、日本と比べると断然に多く、無料のキャンプ場もあるので敷居が高くありません。 大抵、バカンスで人気な観光地の近くには、駐車場とは別にキャンピングエリアが用意されていて、日本ほど整っていないサービスエリアの横にすら、シンプルなキャンプ場が準備されています。 「aire de camping(キャンプ場)」とネットで探せば専門のサイトも見つかり、連泊できるか、水道があるか、コンセントは使えるかなど、条件に沿って検索することができます。 日本のキャンプ場ほど綺麗に整っている施設ではありませんが、自然を堪能することを提供しているフランス国内のキャンプ場には、キャンピングカーを利用して、フランス国内だけではなくベルギーやオランダからもバカンスを楽しむ家族がたくさんやってくるのです。 ▲横を通るたびに、私もキャンピングカー生活をイメージしてしまいます [ライター・写真 / スミ]

旧車に多いターボエンジンってなに? なんとなく理解している車用語を詳しく解説

ハイパワー化を追い求めていた時代に生み出されたクルマ、現在では旧車と呼ばれる車種に搭載されていることの多い「ターボ」。エンジンの高出力化にターボが有効とわかっていても、詳しい仕組みまでは知らないという人も少なくありません。 そこで今回は、ターボの仕組みを基本から特性まで詳しく紹介します。 排気量以上のパワーを生み出すターボ ターボの正式名称は「ターボチャージャー」で、日本語では「過給機」と呼ばれています。「チャージ」するのは、燃料の燃焼に欠かせない空気です。 同じ排気量のエンジンでも、ターボの装着によってより高いパワーを発揮できます。なぜターボでパワーアップができるのか、エンジンの基本的な仕組みとともにみていきましょう。 エンジンパワーは爆発力で変わる ターボの説明をする前に、まずはエンジンがパワーを得る仕組みを簡単に解説します。一般的なガソリンエンジンは、シリンダーに取り込んだ空気と気体化した燃料を混ぜた混合気に点火し、爆発した際に発生するエネルギーを取り出すという仕組みです。 つまり、爆発力を高めれば、それだけエンジンパワーが上がります。燃料を増やせば爆発力を上げられると単純に考えがちですが、燃焼(爆発)させるには燃料に見合った量の酸素も必要です。空気(酸素)の量が変わらなければ、残念ながら燃料を増やしても爆発力は向上しません。 そこで、エンジンに送り込む空気量を増やすために、ターボチャージャーが開発されました。ターボによって空気を圧縮しエンジンに送り込む空気量を増加させ、混合気の爆発力を高めます。 ターボは排気ガスを利用して空気を圧縮 ターボは空気を圧縮して、より多くの酸素をエンジンに送り込む装置です。空気は圧縮すると密度が高まり、同じ体積でも量を増やせます。さらに、ターボで空気を圧縮する際は、排気ガスの圧力を使用するため、別のエネルギーを必要としません。本来、ただ排出するだけであった排気ガスのエネルギーを再利用するため、効率的にパワーアップできる点もターボの特徴です。 大まかな仕組みは、排気管の途中に「タービン」と呼ばれる風車を取り付け、排気ガスの圧力で風車を回し、吸気菅側にあるコンプレッサーを回して空気を圧縮します。 ターボには実は欠点もある 排気量以上のエンジンパワーを引き出せるターボですが、残念ながら万能ではありません。圧縮された空気の温度上昇と、「ターボラグ」と呼ばれる空気を圧縮できるエネルギーが得られないタイミングが存在します。ターボの欠点と補うための装置を紹介します。 ターボの効率を最大化するインタークーラー 空気は、圧縮されると温度が上昇する性質があります。温度が高い空気をエンジンに送り込むと、ノッキングが発生しやすくなりパワーや燃費面で不利です。また、気体は温度が上昇すると密度が下がる性質もあるため、十分なパワーを発揮できません。そこで、圧縮して温度が上がった空気を冷やす装置として、インタークーラーが開発されました。 インタークーラーは、ラジエーターと同じ仕組みです。圧縮して温度が上昇した空気をインタークーラーに送り込み、フィンで放熱して温度を下げます。 ただし、国産ターボ車が登場した1979年当時はインタークーラーを装備していないクルマも多く、パワー競争が激化した1980年代に入ってから各メーカーがこぞって採用しました。 ターボラグのないスーパーチャージャー ターボは、排気ガスの圧力でタービンを回して空気を圧縮します。つまり、排気ガス圧力の低い低回転域では、空気を圧縮する力を十分に得られません。タービンが回って空気を圧縮できるまでの時間差を「ターボラグ」といい、この間には十分なパワーを発揮できないため、ターボの弱点だといえます。 ターボと同じく空気を圧縮する「スーパーチャージャー」は、この弱点を克服しました。空気の圧縮にエンジン自体の回転を利用する仕組みのため、低回転域から効率よく空気を圧縮できます。しかし、エンジンパワーの一部を空気の圧縮に利用するため、少なからずパワーロスが発生する点がデメリットです。特に高回転域では、スーパーチャージャー自体が足かせになってしまい、あまりパワーが伸びません。 ターボ車は部品点数が多いので中古車の場合はしっかりと確認 ターボは、ハイパワー化の一途をたどっていた1980年代以降、多くのクルマに搭載されました。特にスポーツカーなど、現在でも中古車として人気の高い車種に数多く搭載されています。また、タービンやインタークーラーの交換といったチューニングで、簡単にパワーアップをできるのもターボ車が人気の理由です。 ただし、自然吸気エンジンに比べてターボ車は部品点数が多いうえ、過給によってエンジンに大きな負担をかけるため中古車を購入する際は状態をしっかりと確認しましょう。 また、ターボ車を売却する際は、ターボ関連の部品を正しく査定してくれる専門業者に依頼しましょう。一般的に中古車として価値が高いのは、純正で状態の良い個体です。しかし、旧車の場合は状態の悪くなった純正パーツを交換している場合も多いでしょう。旧車の取り扱いに慣れていない業者だと、純正ではないという理由だけで査定額を下げられるかもしれません。流通量の少ない旧車であっても、車輌状態を正しく評価できる業者に持ち込むことが重要です。

掘り出し物?普段乗りとして手に入れた「スバルR2」が路上復帰するまで

日本車黄金時代の名をほしいままにしている1980~1990年代の国産車。 筆者が物心ついたころには、ニューモデルよりクラシック、今やネオクラシックと呼ばれるような存在に。 しかし現行モデルは興味が持てず。 そんな経緯もあり、高年式のクルマを買うことはないと思っていたのですが……。 1973年型セリカLBも「経年劣化との戦い」に敗北を認め、普段使い用の高年式の軽自動車を考え、いろいろ縁あってRC1型スバルR2がやってきたのが4月某日でした。 最近は疎遠になってしまった知人に、初期型S13型シルビアに長年乗っていた人がいます。 風の便りでその知人もまたシルビアは保存に回し、今は某コンパクトハイブリッド車を普段使いにしていると聞きます。 もしかしたら、今後は1980~1990年代のクルマのほうが「経年劣化との戦い」が激化するかもしれません。 勝負は3日間 急遽、筆者の所にやってきたR2。 「お金はかけず手間をかける」で、臨番運行、名義変更、登録車検、保管届はすべて自分ですることにしました。 最大の難関は車検です。 半年前まで動いていたし、改造車でもキャブ仕様のクルマでもないので、灯火器類とワイパーさえ見ておけばいいだろうと、一か八かこのまま車検を通してみることに……。 1日目 まず購入したスバル360専門店で自賠責保険に加入。 その足で区役所へ臨番運行の申請に行き、いわゆる「仮ナンバー」を申請し、筆者の住民票を発行してもらいます。 この時点で翌々日の1ラウンド目に車検の予約を取ります。 2日目 前日申請した臨時運行許可証と臨番を持ってクルマ屋さんへ。 クルマを取りに行くのでクルマに乗っていくわけにいかず、久しぶりに公共交通機関を利用することに。 名古屋市交通局の市バスとガイドウェイバスのゆとりーとラインを乗り継いで、守山の某スバル360専門店に向かいます。 ナンバープレートはすでに返納されていたので、そのまま仮ナンバーを取り付けます。 念のため灯火器類とワイパーと警笛の動作確認、ただ「HIDが光量不足という事態もありうるので気を付けて」と一抹の不安も……。 一旦、運行届の経由地にも書いたいつものガレージに移動します。 ウォッシャー液とクーラントとブレーキフルードの残量を確認し、油脂類の漏れがないことを確認。 ここで、ワイパーゴムが硬化して切れかかっていることが判明したのです。 すぐに近くのホームセンターで新品のワイパーゴムを調達するも、ブレードが純正と違っていたようで、現物で形状と長さを確認する必要がありました。 実は一番てこずったのは、ワイパーゴムの選定だったかもしれません。 あとは下回りをしっかり洗車し、ガソリンを満タンにして翌日の車検に備えます。 3日目 継続車検なら、最寄りの小牧の軽自動車検査協会で済みます。 しかし今回は名義変更と中古新規登録があるため、名古屋市港区の軽自動車検査協会に行く必要がありました。 1ラウンドで予約を入れているのと、エンジンやエキゾースト周りのカーボンが少しでも飛ばせればと、名古屋高速を使って名古屋市港区まで走行します。 軽自動車なので住民票だけで名義変更は可能です。 重量税を納付し、ラインに並びます。 この日のうちに通検できなければ諦めて、どこかの業者に整備と車検に出すという「安物買いの銭失い」コースも覚悟していました。 幸い、特に問題なく車検に合格。 晴れて新しいナンバープレートが交付されます。 そのまま、その足で最寄りの警察署に寄り、保管届を申請します。 登録車の場合、名義変更では実印と印鑑証明が必要で、車庫証明の認可が出てから登録となるため、乗れるようになるまで一週間ほどかかります。 しかし軽自動車は取得して「登録した後ただちに」保管届の申請なので、あらかじめ置き場所が決まっていればその日のうちに乗れるようになります。 この手軽さも近年の軽自動車人気のひとつかもしれません。 掘り出し物?それとも安物買いの銭失い? 正直、安く買えて軽トラック以外のMT車の軽であれば、グレードも装備も問わないつもりでした。 しかし、筆者が購入したR2は、純正エアロにアルミホイール、キーレスにBluetooth対応の地デジ付きナビ装備です。 エンジンはNAのEN07型ですが、可変バルブのDOHCエンジン、ヘッドライトもまさかのHID仕様。 自分の名義になってから「実は身の丈に合わない物を買ったんじゃないか?」と面喰う始末です。 探していたときは、普段乗りなのだし、エアロ組んだりダウンサスを入れたり「いらんことをしないように気を付けないと」と冗談半分で考えていました。 しかし、いざ蓋を開けてみれると「いらんことをする気が失せるほどの豪華装備仕様(?)」だったのです。 まずは、町工場の多い地区で放置されガサガサになったボディに、最低限の手を入れます。 鉄粉取りの粘土クリーナーで鉄粉を除去し、ポリッシャーをかけてシュアラスターのワックスで仕上げて、鮮やかなプリズムブルーが復活。 実は青いクルマというのは磨くと映えるものなのです。 友人たちと、これで5万円くらいは査定がアップしたんじゃない?と冗談を飛ばせるくらいには仕上がったと思います。 オイルはサービスで交換してもらえたのですが、ファンベルトとエアクリーナーエレメントは後日、某中古カー用品店のジャンクコーナーで適合品の新品(合計で税込み660円!)を見つけて交換しました。 とはいっても自分のクルマになったのに何もしないのも寂しいので、長年使わずに持ってた水中花シフトノブを装着。 さらに、国産車特有の味気ない平板シングルホーンからエアホーンに変更しました。 結局あちこち手をいれたくなってしまうのは宿命か? しかし、好事魔多し、そうそう都合よくコトが進むわけでもないのが世の常です。 この際だからスパークプラグも新品にしようと品番を調べると、BKR5E-11が出てきたのですが、よく見ると「SOHC」のみの文字が・・・ 筆者のR2は機械式スーパーチャージャーモデルではないものの、可変バルブのDOHCヘッド、まさかと思い、さらに詳細な適合を調べると……。 NAのDOHCと機械式スーパーチャージャー付きで、それぞれ違うプラグが設定されていることが判明。 NAはLKR7AI、スーパーチャージャーはKR8BIというイリジウムプラグ専用の品番。 スーパーチャージャーならまだしも、シングルカム、ツインカムですらプラグを使い分けているあたりが、旧富士重工らしいといいますか……。 4気筒なので4本分のイリジウムプラグが必要となり、軽自動車としては地味にコストがかかります。 サスペンションアッパーマウントひとつにしても、かなりがっしりした物を使っているため、これでは高コスト体質になってしまいます。 他メーカーと価格面と利益率で不利になってしまい、軽自動車の自社製造からの撤退もやむなしだったのだろうな……と改めて感じました。 最近の気温上昇にともないエアコンの効きが悪いと感じるようになり、某カー用品店でエアコンガスを調べて貰ったところ「漏れもなくガスも正常ではあるが、圧縮が落ちている」という診断結果が。 ガスクリーニングやコンプレッサーオイルの交換で改善できるものではなく、コンプレッサー本体を修理するしかないという結論になりました。 都合のいい話というのはそうそうないもので、あとは海外製の低価格品でもいいのでタイヤを新品。 できればアブソーバーも新品(あわよくばガレージでDIY交換も考えていたり)にしたら、あとは最低限の油脂類と消耗品交換だけと思っていたのですが……。 覚悟はしていましたが、グレードの高い人気モデルを格安で買った以上、やはり相応のリスクは避けられないのが世の常とでもいうべきでしょう。 幸い、エアコンは効きが弱いと感じるものの、まったく冷えないわけでもないので、今年はこのまま乗り切って、来年の課題に回そうと思います。 普段乗りの普通のクルマを買ったつもりでいたのですが、人とは違うクルマを好きになる者の宿命からは逃れることができないようです。 [ライター・撮影 / 鈴木修一郎]

ドイツでレクサスLFAが3台も販売中!?その驚きの価格とは!

世界中のコレクターが喉から手が出るほど欲しいレクサスをご存知だろうか? その名も「レクサス LFA」 日本が世界に誇る、超一級のスーパースポーツカーである。 2010年12月から2012年12月までのわずか2年間のみ生産され、限定台数500台の希少なモデルだ。 現在ではほとんど市場に出回ることがなく、街中で見かけるのは奇跡に近いほど希少価値が高いモデルだが。 自動車大国ドイツでは現在、2023年7月時点で3台ものLFAが中古車サイトに掲載している。 ちなみに日本の大手中古車サイトでは、現在掲載中のLFAは2台のみとなっている。 ではレクサス LFAはなぜここまで人気を博したのか。 またドイツではどのような評価を受けているのか。 今回はドイツ現地から徹底解説していく。 ■1. 天使の咆哮と呼ばれたサウンド 前述でも述べたとおり、LFAは限定500台のみ生産・販売された2人乗りのスーパーカーだ。 そのうち約50台は、サーキット走行を重視した高性能仕様の「ニュルブルクリンクパッケージ」が生産された。 LFAの名前の由来は、「Lexus Future Advance」の頭文字も取ったものである。 当時、まだ本格的なスポーツカーを持っていなかったレクサスにおける、スポーツカーのコンセプトカーとして誕生した。 コンセプトの内容は「世界超一級レベルの運動性能と、超一流の感性と官能を持ち合わせるスーパースポーツカー」である。 開発に至っては、莫大の開発費がかかっており、新車販売価格は3750万円にも関わらず、赤字だったそうだ。 特にエンジン開発には力を入れており、搭載されるエンジンはトヨタ自動車とヤマハ発動機の共同開発によって誕生した。 専用開発のヤマハ発動機製4.8L V型10気筒エンジンは、最高出力560馬力を発揮する。 音声学に基づいて開発されたエンジンは、そのあまりにも美しく、迫力のあるサウンドから「天使の咆哮」と呼ばれている。 ■2. 日本車最速のクルマ LFAの車両スペックは全てが規格外だ。 ブロンドミッドシップに搭載されたV型10気筒4.8Lエンジンは、最高出力412kW(560PS)、最大トルク480Nmを発揮する。 軽量化と高剛性を図るため、至るところにカーボンが多用されている。 カーボンモノコックシャシーやカーボンセラミックブレーキが採用され、車輌重量はわずか1480kgとなっている。 超軽量化によって繰り出される最高速度は、日本車最速となる驚異の325km/h超え、0-100km/h加速は3.7秒という異次元のパフォーマンスだ。 日本の自動車メーカーとしては、ホンダNSX、日産GT-Rに次いで3番目の本格的なスーパースポーツカーとなった。 ■3. 現在の市場価格は1億越え!? 2009年、東京モーターショーにて市販仕様車が世界初公開された。 世界56ヵ国で500台の限定販売となり、日本国内の割り当ては200台となった。 新車販売価格は3750万円、日本車の量産モデルとしては過去最高額のクルマだ。 発売当初は、半年間に渡って予約を募る予定だったが、予想を遥かに上回る予約が集まったため、予定よりも2ヶ月早い段階で締め切りとなった。 発表からわずか3ヶ月で、購入希望台数は世界累計で500台を超えたそうだ。 現在、日本の大手中古車サイトには2台のLFAが掲載されている。 しかし、価格が公開されていないため、その市場価格は未知数となっている。 ドイツでは、現在3台のLFAが掲載されており、販売価格は最安値の車両でも驚きの829,000ユーロ(2023年7月現在のレートで約1億3,000万円)となっている。 新車価格から3倍以上にも価値が上がっている状況だ。 ■まとめ これまでにも数々の名車を生み出してきた日本の自動車メーカーだが。 恐らく名実ともに日本一のスーパーカーといえば、レクサスLFAではないだろうか。 現在、LFAの後継車となる2台目LFA Ⅱの開発が行われているそうだ。 詳しく情報は発表されていないが、伝説の名車が復活する日をそう遠くはない。 新型LFAもまた新たな伝説の始まりとなるのか。 今後の発表に注目していきたい。 [画像・ライター / 高岡 ケン]

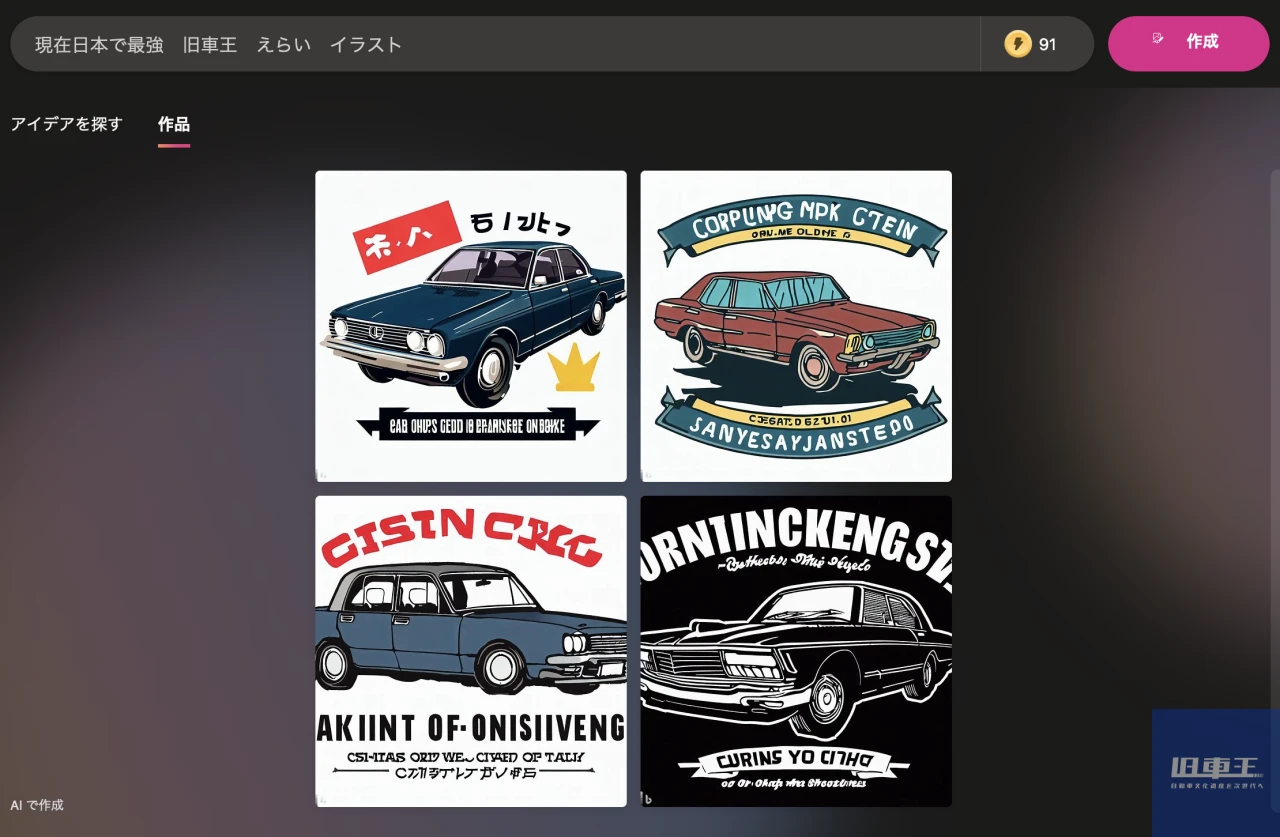

「AI」が描くオレたちの旧車!

さて、ワタクシまつばらは「イラストレーター」としての肩書きも持っております。 webの挿絵とか本の表紙とか説明図とか、線画が多いのですがこんなの描いているんですよ、実は。 さて、そんなイラストレーターとしての立場でお話しすると、昨今様々なメディアでウワサの「AI」。 すなわち「Artificial Intelligence」の略ですが、昭和時代なら鉄腕アトムに搭載されている「人工頭脳」とか、まあ、そんなイメージがありますよね。 その「AI」くん、ご存知の方もいるかとは思いますが、最近イラスト業界では話題持ちきりなのは、写真ライクな美少女画像とか、かっこいいヒーローのポーズとか、AIが描くそのハイクオリティな出来栄えに、多くの人が「近い将来イラストレーターの仕事なくなっちゃうんじゃないか」とか「この出来ならモデル撮影のカメラマンも不要になるかも」とか、色々ウワサが絶えません。 まあ、その辺の考察は別の機会にイロイロ考えるということで、今回は旧車王らしく、そしてプロのイラストレーターとして、AIが生成する「オレたちの旧車」を考えてみようというのが今回のネタ。 いやあ、AIくん、なかなか面白いですぜ、ということではじまりはじまりー。 まずは手始めに、AIくんに何か描いてもらいましょう。 今回登場するのは、Microsoftのブラウザ「Bing」に搭載されているAI「DALL-E」という画像生成AIくんと、SeaArt というAIコミュニティで使えるイラスト生成「img2img」というAIくんです。 現在のAIにはそれぞれ特徴があって、画像を生成するためのキーワード「プロンプト」=ワレワレは「呪文」とか呼んでますが(笑)、同じ「呪文」を唱えても、生成される結果は大幅に違うというように、すでに「AIの個性」というものが芽生え始めている感じがします。 まあ、そんな前振りはともかく、早速AIくんに「描いて」もらいましょう、オレたちの旧車! まずは「DALL-E」くんの描く旧車! 呪文は「縄文時代のスポーツカー、日本、古代、縄文人」って、旧すぎ?(笑) おおっ! なんかそれらしいイメージというか、チキチキマシンに出てくる「001 岩石オープン」みたいなイメージだけど、まあ、縄文人ならこんなスポーツカー、アリだよね!という感じでいいっすね。 さて、全く同じ呪文を「img2img」くんにお願いして、縄文人のスポーツカーを・・・・・ って、おい!サイドカー?・・・・昭和時代じゃないかコレ?って感じで、同じプロンプト=呪文唱えてももこんなに違う。 確かに運転手は縄文人っぽいけれど。 さて、さらに時代は進み、時は飛鳥時代。 聖徳太子のスポーツカーをAIくんたちに描いてもらいましょう。 デザインは遣隋使でお馴染みの小野妹子くんです! 「DALL-E」くんはなんとなくそれっぽい感じに仕上がってますね・・・。 キャラデザインがそれとなく中華風。 これ見るとエンジンは付いてなさそうなので、足漕ぎかも。 足漕ぎだったらカッコいいすね、コレ。 で、次は「img2img」くん・・・うを!オモシロすぎ!なんだよコレ(笑)。 まるで祇園祭か岸和田のだんじりじゃないっすか。 やはりエンジンどこに付いてるんだか・・・、あ、飛鳥時代だからエンジンなんてないのか。 まあ、いくら旧車王でも縄文や飛鳥時代は旧すぎなので、もっと近いところで、大正時代はいかがでしょう? あ、コレはかなりいい線行ってますね、AIくんも。 近い過去ならあまり忘れてないようで。 こんなありそうでなさそうなグラフィックが、AIくんが最も得意とするところなんでしょう。 呪文は「大正時代 実用車 日本製 自動車 東京 モダン」です。 さて、それではもう少し現実的に。 AIくんもがんばって画像を生成してくれていますぞ。 作画は「DALL-E」くん。 呪文は「スズキ フロンテクーペ 70年代 スーパーカーみたい かっこいい」です。 過日鬼籍に入られたデザイナーで、世の中に直線なんてものはないと豪語されていたシド・ミードさんが、もしシトロエン2CVをデザインしていたならば・・・、という想定で、こんな呪文を唱えてみました。 こちらも作画は「DALL-E」くん。 「シド・ミード デザイン 2CV シトロエン」です。 うむー、どちらも納得できるかどうか?と言えば「そうかもね・・・」という感じになっちゃうのですが、それでもなんとなく「ソレっぽい」仕上がりになっているのは、さすがAI(笑)。 フロンテクーペはかっこいいなあ。 今度はシンプルに、呪文を「シトロエン 2CV」として、「img2img」くんに描いてもらいましょう・・・・って、なんとなくビートル混ざってる感が(笑)。 ドアの枚数とか構造の描写に、かなり悩んでいる様子が見えますね。 まあ、それとなく特徴を捉えていたりして、誰が見ても「2CV」というところはキッチリ押さえているようです。 というように、現状でのAIくんは、かなり無茶な要求にも真摯に、クソ真面目に応えてくれます。 そもそも、普段ワレワレが使っているコンピュータも「人間が指示したり要求したこと」以外はできませんよね。 言われたことを忠実に実行する。それが彼らの行動です。 なので、AIくんが「描いて」くれたイラスト的なものや写真的なモノも、プロンプト=呪文をできるだけ忠実に再現してくれたものだと思うのです。 それはネット上に溢れる情報=「ビッグデータ」から、必要なものを取り出して組み合わせたモノなので、ワレワレ人間が思いもよらないような、すなわち「意志」や「感情」を省いたデータの組み合わせが可能、というのがAIくんの強みでもあり、弱みなのかな、という気がします。 ともあれ、絵描きとしては、AIくんはなかなか面白い遊び相手だなと思っておりますので、これからもイロイロ一緒に遊んでみようと計略中であります。 いや、こいつ面白いっすよ(笑)。 最後に「現在日本で最強 旧車王 えらい イラスト」という呪文を唱えてみましょう。 応えてくれるのは「DALL-E」くんです。 どうですか?最強? ありそうでなさそうな、ちょっと素敵なデザインではありますね。 [画像 / OpenAI「DALL-E」, Stable Diffusion「img2img」・ライター/まつばらあつし]

1990年代名車&迷車烈伝Vol.07 スズキ「ワゴンRワイド」たった2年しか作られなかった新ジャンルの開拓車

1位:トヨタ「ヤリス」16万8557台2位:トヨタ「カローラ」13万1548台3位:日産「ノート」11万113台4位:トヨタ「ルーミー」10万9236台――。 これは、2022年の乗用車新車販売台数ランキングの上位4位(自販連調べ)。 このランキングで注目したいのは「ルーミー」です。 なぜ「ワゴンRワイド」の記事でルーミーを……と思うかもしれませんが、もう少しお付き合いください。 ▲ワゴンRワイド(1997年) 実は、このランキングのヤリスとカローラの販売台数には、SUVの「ヤリスクロス」と「カローラクロス」が含まれています。 つまり、「単一ボディで」の販売台数を考えれば、実質的な2022年のトヨタナンバーワンはルーミーなのです。 ルーミーは、「軽自動車ではないハイトワゴン」としてヒットしているわけですが、ここからやっとスズキ車の話へとつながっていきます(お待たせしました)。 何を隠そう、この「軽自動車ではないハイトワゴン」というジャンルを開拓したのは、ルーミーではなく、それよりも早く発売していたスズキ「ソリオ」。 さらに、その源流を辿ると1997年に誕生した「ワゴンRワイド」に行き着くのです! ▲トヨタ ルーミー(2020年) ■ワゴンRを180mmワイドにしたボディ 外観からもネーミングからも「ワゴンR」の登録車版だということがよくわかる、ワゴンRワイド。 このクルマが登場した1990年代中盤は多種多様なワゴンが登場した時代で、ホンダのクリエイティブムーバー「ステップワゴン」「S-MX」、トヨタ「ラウム」「カローラスパシオ」、日産「キューブ」、マツダ「デミオ」……と、個性豊かなモデルが続々と生まれていました。 そんな中で、小さなクルマを得意とするスズキが黙っているわけにいかず(と思ったかどうかは定かではありませんが)、大ヒット作となったワゴンRのイメージとメカニズムを用いて、新ジャンルのコンパクトワゴンとして発売したのが、ワゴンRワイドです。 ▲初代ワゴンR RR(特別仕様車 1998年) スタイリングは、その名の通り「ワイドなワゴンR」そのもの。 実際にヘッドライトやフェンダー、ドアといったサイドパネルはワゴンRのものを流用して、ワゴンRのイメージ踏襲と低コストでの開発を上手に両立したといえます。 105mm長くなった全長はバンパー形状によるものですが、車幅はなんと180mmも拡幅され(それでも1575 mm)、軽自動車とはまったく異なるアピアランスに。 さらに、フェンダーモールや幅広のサイドモールを標準装着することで、「アストロ」コンバージョンのようなカスタム感と楽しさを感じさせるスタイリングとしていました。(バンパーやフェンダーモールが黒の素材色となる低グレード、75.8万円も存在) ▲ワゴンRワイドのインテリア インパネなどのインテリアデザインも、軽自動車のワゴンRが道具っぽさを全面に押し出した直線的なデザインなのに対し、ワゴンRワイドでは曲線的な乗用車ライクな形状として差別化。 また、登録車のため、4人乗りのワゴンRと異なり、5人乗りとなっているのも特徴です。 プラットフォームは、ワゴンRのものをベースに新規開発したもの。 パワートレインも新開発で、オールアルミの1.0リッターガソリンエンジン(K10A型)を搭載。自然吸気とターボ(リッター100馬力!)、5速MTと4速AT、2WDと4WDが用意されるワイドラインナップでした。 ■「ワゴンRワイド」の名は2年で改称へ コストとのバランスを図りながら、「コンパクトな5人乗りワゴン」という新ジャンルに挑戦したワゴンRワイド。 実のところ、大ヒットといえるほどの存在にはなりませんでしたが、従来からのスズキユーザーを中心に、一定の販売数を得ることに成功します。 しかし、わずか2年後の1999年フルモデルチェンジ、さらに「ワゴンR+(プラス)」へと名称変更することとなりました。 その理由は、国内視点で見れば、1998年の軽自動車規格の改定により、ワゴンRがフルモデルチェンジを実施したため。 ▲ワゴンR+(1999年) ワゴンRの車幅拡幅(1400mm→1480mmに規格改定)に加え、デザインチェンジと歩調を合わせる必要があったからです。 本家ワゴンRが新しくなったのに、その上級車種が古いままで魅力は半減してしまいます。 もうひとつの理由は、グローバルカーとしての役割を担うようになったこと。 独・オペルと英・ボクスホールで「アギーラ」として、欧州で販売されるようになったのです。(インド版は軽自動車ベースでスタート) ワゴンRワイドは、業界再編や業務提携が加速した1990年代の混沌に巻き込まれたクルマ……というとネガティブに聞こえてしまいますが、「ワイドなワゴンR」というサイズ感は欧州で重宝され、別の道を歩んで行くことになったというのが真相でしょう。 ▲2代目オペル アギーラ(2008年) その後、欧州では「スプラッシュ」が誕生し、2代目アギーラはこのスプラッシュがベースとなります。 ■わずか1年半でまたまたネーミングチェンジ その後、日本国内ではどうなったのか? なんとワゴンR+はわずか1年半ほどで、またもや名称変更を行います。 2000年12月のマイナーチェンジで、「ワゴンRソリオ」になったのです。 現在まで続く「ソリオ」の名が誕生したのが、このときというわけ。 ▲ワゴンRソリオ(2000年) 標準車こそ欧州テイストのデザインが踏襲されましたが、先に軽自動車版ワゴンRに登場していた「RR(ダブルアール)」に似たカスタムテイストのグレードも登場。(シボレー「クルーズ」という兄弟車も誕生しました) このカスタム路線のほうが、日本に市場にはあっていたのでしょう。 “ソリオ路線”が中心となり、2005年のマイナーチェンジでワゴンRの冠が取れ、スズキ「ソリオ」が正式名称に。 そして、2010年に現在の細い2本のAピラーと持つソリオが誕生します。 ▲ソリオ(2010年) ■20年後を予見した名車性 「ワゴンRワイド」→「ワゴンR+」→「ワゴンRソリオ」→「ソリオ」 ……と、短いスパンの中でこんなにも名称変更を繰り返した一連の「大きなワゴンR」シリーズは、間違いなく迷車ですが、なかでもわずか2年しか生産されなかった、初代ワゴンRベースのワゴンRワイドは迷車の中の迷車。 でも、こう考えてみるとどうでしょう。 ▲ワゴンRワイド マイナーチェンジモデル(1998年) 名前やキャラクターを変え、迷走しながら自らの存在感を追求し続けたという点では、名車とは言えないかもしれません。 ですが、今のルーミーの人気ぶりに見る「小さなハイトワゴン」というコンセプトをいち早くカタチにしたという点で、ワゴンRワゴンに名車性を見出せるのではないでしょうか? [画像:スズキ / ライター:木谷 宗義]