「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

日本人唯一のサファリラリー優勝車両!ST185セリカGT-FOUR をドライバー自らレストアした理由

サファリラリー優勝の日本人唯一のドライバーが伝説のセリカをレストア! 1970年デビューの初代(A20系)から世界の名だたるラリーに参戦し、好成績を収めてきたトヨタ・セリカ。 4代目セリカとして1985年にデビューしたT160系は、流麗なボディデザインでも話題となった。 その翌年には初代セリカGT-FOURが登場。 87年公開の映画「私をスキーに連れて行って」に起用されたことでも、当時の若者たちが憧れる非常に有名なクルマとなった。 ラリーの世界でも、WRC世界ラリー選手権においては2つのマニュファクチャラーズ・タイトル、そして4つのドライバーズ・タイトルを獲得するなど、輝かしい戦績を残しトヨタのラリー黄金時代を築いたのである。 その後、セリカとしては5代目、GT-FOURとして2代目となるST185は市販モデルが89年9月に登場。 92年にWRCデビューを果たし、4年連続のサファリラリー優勝や日本車初のモンテカルロ優勝など、「ラリー黄金時代」にさらなる輝かしい戦績を重ねていった。 その黄金時代に、日本人として初めて1995年サファリラリー(WRC併催の「FIA 2リッター世界ラリーカップ(2L-WC)」シリーズ第4戦として開催)のドライバーとして優勝を飾ったのが、トヨタのワークスチームに在籍していた藤本吉郎選手(現:株式会社テイン専務 テイン中国董事長)である。 藤本氏のマシンはセリカ GT-FOUR(ST185)、3S-GTE型2.0ℓ直列4気筒エンジンを搭載する真のラリーカーだ。 サファリラリーとは、80年代はケニア、ウガンダ、タンザニアの3カ国5000キロ、90年代はケニアだけで3000kmを走破する過酷な自動車競技で、藤本選手は日本人初であると同時に、現在まで日本人唯一のサファリラリー優勝ドライバーである。 さて、その藤本氏が優勝を飾ったセリカGT-fourだが、1995年4月サファリラリーにゴールしたそのままの状態で日本に空輸されて帰国した。 トヨタ自動車所有のもと、トヨタ博物館やMEGA WEB、TRDなどで20年以上にわたって展示されてきたわけだが、とくに本格的なメンテナンスをされることもなかったので、車輌の腐食が進み、もはやレストアさえも不可能になる一歩手前という状態になっていた。 藤本氏は、風化しつつある伝説のセリカをレストアしたい意向を2018年末にトヨタに申し出て、2019年に個人として譲り受ける形が実現した。 スタート前の状態にレストアし後世に伝えていく価値のあるクルマ 「年数も経ってかなり朽ちてきたため、トヨタの手からも離れる可能性も出ており、トヨタ自動車に動態保存をお願いしてみましたが、予算が理由でレストアはできないとのことでした。他人に渡るくらいなら個人で買い取ってレストアをしようと。私にとってもサファリラリー優勝という大変思い出深いクルマであり、またしっかりとレストアをして走れる状態にし、後世に伝えていく価値がある車輌だと考えました。」(藤本氏) ▲「後世に伝えていく価値があるクルマ」とドライバーの藤本氏 「まず考えたのは、レストアの方向性をどうするかということでした。一般的に競技車両をレストアする場合、ラリーのスタート前の状態にするか、それともゴール後のリアリティ溢れる状態に戻すか、いずれかになるのですが、このセリカの場合はゴールから23年もの時を経てかなりひどい状態であったので、ゴール後の再現は不可能という判断となり、競技スタート前のきれいな状態に戻すことを決めました。」(同) 藤本氏がレストアの委託先に選んだのは、独ハノーバーに構えるCAR-ING社である。 サファリラリー優勝を支えたG.ツィジック氏が率いる同社は80‐90年代にTTE(TOYOTA TEAM EUROPE、現TOYOTA GAZOO Racing Europeの前身)で、メカニックやエンジニアとして在籍していたトッププロの方々が退職して作ったスーパー職人チームである。 2019年6月にコンテナで独CAR-ING社に向け船便で日本から出荷され、同8月にCAR-ING社到着後、車輌はバラバラに分解されて完全なレストアがスタートした。 「傷だらけの外装パーツをすべて取り外すことから始まりました。サファリラリー参戦時にボディの補強を担当していたフランスのマター社に持ち込まれてレストアが行われました。ウェットブラストで塗装を完全に剥がして点検を行い、錆を落とし腐食部を補修し再生。腐食で再使用不可能になっていたフェンダーなど一部のボディパネルは、部品取りとして、当時セリカRC(カーロスサインツエディション)として欧州で販売されていた量産車の中古車を現地で探して移植しています。幸いなことに根幹となるエンジン自体に大きな損傷はなかったので、CAR-ING社による軽度の修復と洗浄で当時の状態へ蘇らせることができました」(同) エビスサーキットにて28年ぶりの全開走行! 順調に進んでいたレストア作業だったが、2020年には新型コロナウィルス感染症の影響で作業が中断。 2021年にようやく組み付けを再開させ、同年6月にすべての作業が完了し日本に戻ってきた。 レストアには約2年の年月がかかっており、費用は輸送費、部品代、作業代など含めて数千万円に達した。 ちなみにサファリラリー出場時(1995年)のセリカは1億円オーバー。 チームの体制は50台のサービスカー200名の人員、ヘリコプター、セスナの体制で軽く2桁億円に達する壮大なものであった。 ▲数千万円の費用をかけて、サファリラリースタート前の状態にまで完全レストアが実現した 日本に戻ってきたセリカはさまざまなイベントに展示されることになり、2023年1月には東京オートサロンのテインブースに出展された。 伝説のセリカを一目見ようと多数の来場者がブースを訪れた。 肝心な「走り」の方は、保管場所であるテイン本社(横浜市)の駐車場でときどき、ゆっくり走る程度だったそうだが、それもやっとコロナ禍が明けた今年6月下旬、報道関係者への公開が実現した。 エビスサーキット(福島県二本松市)で開催された同乗試乗会にて、ついに28年ぶりの「全開走行」が実現したのである。 ハンドルを握るのはもちろん、藤本吉郎氏だ。 ▲福島県のエビスサーキットにて28年ぶりに全開走行が実現 「完璧な状態でレストアが行われましたが、エンジン保護のため当時と同じチューニングではなく、出力が抑えられた状態でECUセッティングがされています。ラリーでいえば競技区間を走る「SSモード」ではなく、リエゾンを走るための移動用「ロードセクションモード」のセッティングです」(同) ▲藤本吉郎選手が運転するセリカで夢の同乗試乗を体験! 同乗試乗会ではヘルメットを着用し、高性能なインカムもセットしてセリカの助手席に収まった。 凄まじいパワーと強大なトルク、そしてサファリラリー優勝ドライバー藤本氏の圧巻の走りを体感することができて、ただただ感動。 パワーもさることながら、本物のラリーマシンのけた外れの剛性感も初体験だった。 爆音の中、インカム越しの会話も新鮮そのものだった。 なお、今後この伝説のセリカは今年夏に、富士スピードウェーモータースポーツミュージアム(FMM)に展示予定である。 [ライター・撮影 / 加藤 久美子]

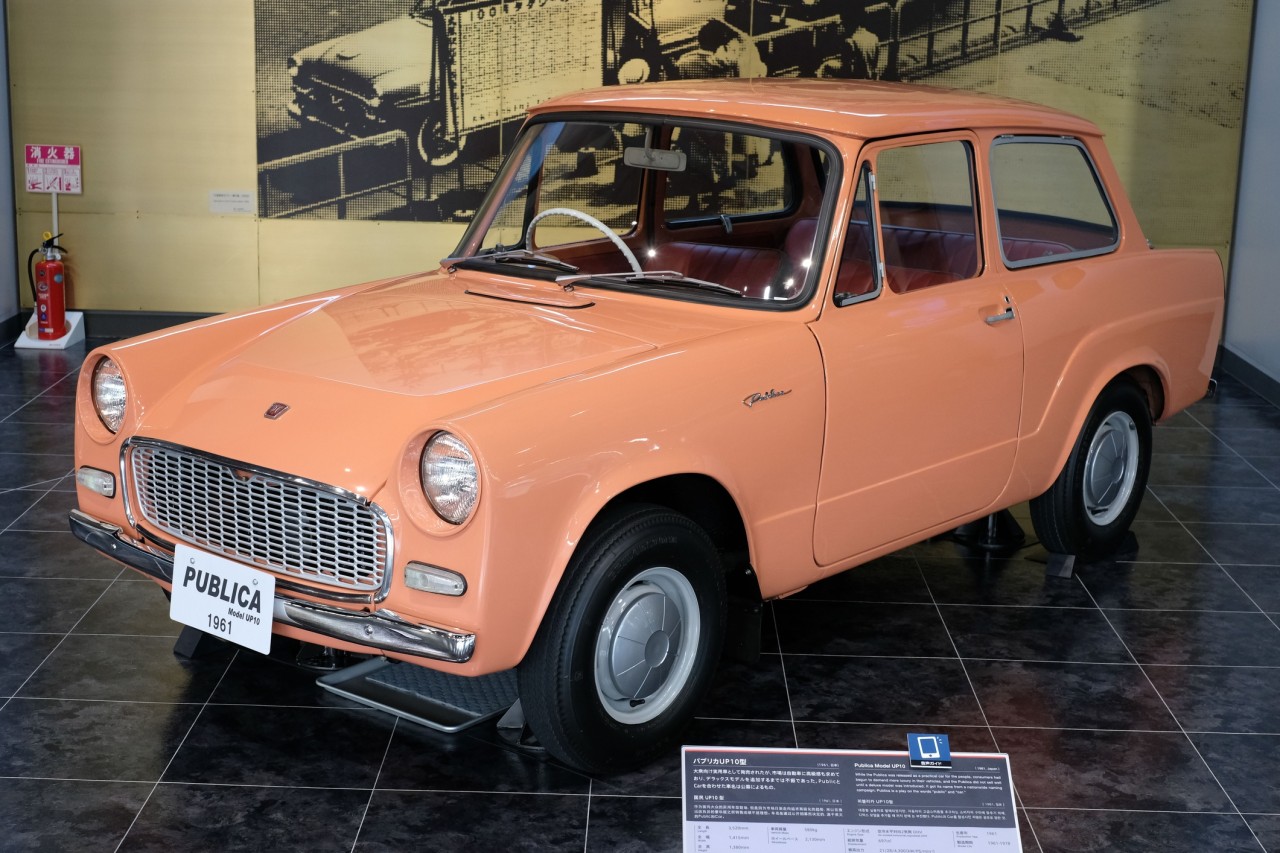

名車ヨタハチにもつながった大衆車パブリカ! トヨタが新たな時代を切り拓いたモデルを徹底紹介

勤労者でも手の届く大衆車パブリカ。発売時に搭載されたエンジンはわずか0.7Lながら、十分な居住性を確保した本格的な乗用車でした。また、大衆車のパブリカは、実は対局にあるスポーツカーのトヨタ スポーツ 800に繋がったモデルでもあります。パブリカの成功がなければ、名車「ヨタハチ」は生まれなかったかもしれません。 一部の高所得者層しか所有できなかった自動車を、多くの国民の手の届くものにしたパブリカの開発背景、そしてスポーツ 800に繋がったパブリカスポーツについて紹介します。 トヨタ初の大衆車パブリカ トヨタ初の大衆車のパブリカは、走行性能や居住性、ネーミングまでとことん「大衆」を意識して開発されました。しかし、当時の技術力でコンパクトかつ安価ながら実用性の高いクルマを開発するのは、トヨタといえども多くの苦労があったようです。 そんなパブリカの開発背景とコンセプトを振り返ってみましょう。 国策に呼応して誕生した本格大衆車 パブリカの登場した1961年は、高度経済成長期にさしかかり国民が豊かさを享受し始めていた時代でした。1955年に当時の通商産業省から発表された「国民車構想」に呼応する形で、トヨタはこれまでのラインナップにない大衆車の開発へ踏み切ります。発売当時のカタログには「本格的大衆乗用車」と記載され、自動車が特別なものでなくなる新時代の幕開けを予感させました。 搭載された水平対向エンジンは、0.7Lながら28psを発揮。当時としても高性能車には見劣りする出力ですが、わずか580kgにまとめられたボディを最高時速110km/hまで加速させる技術力は驚くべきものでした。 名前の決め方や意味もコンセプトに合っていた トヨタ初となる大衆車の名称は、公募で決定されました。110万通近くあった応募総数からも、多くの人が大衆車へ寄せた期待の高さがうかがえます。 最終的に選ばれた「パブリカ」の由来は「Public」と「Car」を合成した造語で、「国民から愛されるクルマ」という意味を込めて名付けられました。 名前を公募で決めること自体、「このクルマはみなさんのもの」というメッセージ性を感じる取り組みです。また、「世間」や「民衆」を意味する「Public」という言葉を含め、車名だけをとってみても大衆車というコンセプトを的確に表現していました。 大衆車として運転のしやすさや居住性にこだわった 当時の軽自動車や小型車のほとんどは、構造が単純なRR(リアエンジンリアドライブ)レイアウトでした。しかし、パブリカはFR(フロントエンジンリアドライブ)レイアウトを採用。直進安定性の問題や不安定な挙動になりやすい特性をもつRRではなく、FRとすることで運転のしやすさを追求しました。 大衆車としてもう1つこだわったポイントが、広い車内空間による居住性の向上です。しかし、コンパクトFRでの居住性の確保は簡単ではありませんでした。縦置きによるエンジン設置スペースの問題、プロペラシャフトの車底部通過による車内空間の圧迫、後輪にはデフなどの駆動装置も搭載するため後席の設計にも制限が発生するからです。 それでも、トヨタはFRにこだわって課題の解決に取り組みます。軽量コンパクトな水平対向2気筒エンジンの選択やプロペラシャフト搭載位置を限界まで下げるなど、可能な限りの技術と工夫を詰め込んでパブリカは開発されました。 名車ヨタハチにつながったもう1つのパブリカ パブリカ発売の翌年1962年には、高性能化を図ったコンセプトモデル「パブリカスポーツ」が全日本自動車ショー(現在の東京モーターショー)に出展されます。ベースはパブリカだったものの、大衆車としての使い勝手にこだわって開発されたパブリカとは異なり、クルマとしての性能を徹底的に追求したモデルでした。 性能面を突き詰めたコンセプトモデルだったため、このまま発売されることはありませんでしたが、後に発売されるトヨタ スポーツ 800、通称「ヨタハチ」の開発に繋がります。先鋭的なスタイリングが特徴的なもう1つのパブリカ、「パブリカスポーツ」についてみていきましょう。 戦闘機を思わせる先鋭的なスタイリング パブリカスポーツ最大の特徴は、戦闘機・キャノピーを連想させるスライド式のルーフ開閉システムです。乗員が乗降時に、サイドウィンドウとリアウィンドウを含むアッパーボディ全体が後方へスライドするユニークな仕組みでした。 スライド式ルーフは、単に見た目のインパクトを演出するためではありません。走行性能の向上という面で、大きな意味をもっていました。左右にドアの開口部がないため、剛性面で圧倒的に有利な構造です。しかも、二重鋼板構造で内部に発泡ウレタンを注入し、軽量かつ高剛性という相反する2つの性能を実現しました。 快適性という意味では乗り降りしづらい形状ですが、高い走行性能を実現するというコンセプトがわかりやすく表現されたデザインだといえます。 ヨタハチと同様にツインキャブを装備したエンジン パブリカスポーツのエンジンは、パブリカと同様の水平対向2気筒をベースとしています。しかし、ツインキャブなどのチューニングが施され、38ps/5,500rpmを発揮。最高速度は、パブリカを大きく上回る150km/hを記録しました。 スポーツ 800ではさらに性能が高められますが、1965年に発売される3年前にも関わらずエンジンがほぼ完成の域に達していたのは驚くべき事実といえるでしょう。 ヨタハチ発売後に登場したパブリカ スーパー 1967年には、スポーツ 800と同型のエンジンを搭載したパブリカ スーパーが登場しました。特徴的なスタイリングは再現されなかったものの、1962年に発表されたパブリカスポーツを5年越しに実現した形です。 パブリカは発売後も意欲的に改良され続けた 大衆車として成功したパブリカですが、実は最初のモデルは目標販売台数に届きませんでした。実用性を追求しすぎた結果内外装が質素だったためです。そこで、トヨタはデラックス仕様の投入、ボディデザインの変更、エンジンサイズの拡大と意欲的に開発を続けます。 結果的に、パブリカには初代だけでも複数の仕様とグレードが誕生しました。中古車で購入する際は、年式だけでなく仕様など細かい点もしっかりと確認しましょう。 また、手元のパブリカを売却する際は、状態だけではなく仕様もしっかりと評価してくれる旧車専門業者への問い合わせをおすすめします。初代パブリカの生産終了は1969年と50年以上も前であるため、当時の情報を元に正しく判断できる業者は多くありません。また、流通の少ないクルマのため、最悪の場合買い取ってもらえない可能性も考えられます。パブリカはトヨタのみならず、日本の自動車文化にとっても貴重なクルマです。売却を検討する場合は、旧車の取り扱いに慣れた業者に相談しましょう。 ※経過年数などは2023年7月執筆当時

クラッシックカーと超低排気量ゾーン(ULEZ)の税金 ~ロンドン事情~

ロンドンに導入された超低排気量ゾーンとは? ここイギリスでも、環境問題はいつも取り出されていますが、正直ドライバーにとっては痛いこともあります。 2019年からロンドンでは、ULEZ(Ultra Low Emission Zone)といって、超低排気量ゾーンというものが始まりました。 それは、このエリアを運転するときULEZ対応のクルマでなければ、税金を支払わなければいけないというものです。 このエリアは年々広がっており、今ではロンドン全域のみならず、ロンドン郊外まで拡大しています。 これがきっかけで、クルマを買い替えるオーナーが増えています。 実は私もその一人でありまして、ULEZゾーンをきちんとチェックせずに、たった数メートルその道路を走ったときにしっかりカメラで撮影され、後日罰金請求が届きました。 日本円で約8千円ほどですが、車両税に加え、毎回ロンドンに行くたびに税金がかかるのではやっていられません。 そこで、電気自動車や低排気量車に買い替えざるをえないのです。 最近はクルマを運転していると、本当に電気自動車が増えたと感じます。 目にするクルマの半分は電気自動車です。 ちなみに私のクルマはULEZ対応ではないので、ロンドンに行くときだけもう一台のULEZ対応車を使います(ULEZのためだけに買い替えました)。 ULEZとユーロカテゴリー では、クラッシックカーでULEZゾーンを走ると、どうなるのでしょうか? バリバリに黒いガスと騒音を出しながら走っている、とても環境にやさしいと思えないクルマですが、実は税金が「ゼロ」なんです。 1992年に「ユーロカテゴリー」というものが始まりました。 「ユーロカテゴリー」とは、排気量別にクルマをカテゴリー分けすることで納税額が決まる制度です。 クラッシックカーとよばれるクルマは、このユーロカテゴリーに当てはまらないため、税金免除となります。 要はクルマが古いので、40年以上前のものには枠がないのです。 クラッシックカーによっては、エンジンが7リットルを超えるものもありますし、私の好きな車のひとつ、ジャガーE Typeは4. 2リットルです。 こんなに大きくても税金は一切かからないんですね。 ULEZは環境問題への影響を緩和するために始まったものですが、ちょっと矛盾している気もします。 クラッシックカーファンとしては、これでもいいのかなと思ってしまいますが…。 クラシックカーとMOTの関係 クラッシックカーは、ULEZのみならず車両税も無料です。 例えば、クルマの製造年月が40年前のもの(1975年以前)であれば、これまた免除です。 今となればたくさんの電気自動車をみますから、高い車両税を払っている人はそれほど多くはないかもしれません。 しかし、クルマによっては今でも高額の税金を払っている人もいます。 例えば、普通車エンジン4リットルの車両税は、年間 約£520(日本円で約95,500円)です。 また、イギリスでは年に一度MOT(Ministry of Transport=陸運省)と呼ばれる、クルマのチェック(日本でいうところの車検)が義務づけられています。 これは道路を走るためにクルマが適しているかどうかというチェックをおこなうことですが、タイヤ、ブレーキの状態、ライト、ミラー、シートベルトなどのベーシックなものです。 実は、クラシックカーならば、これもまたまた免除なんです。 車両製造年月が40年前のクルマであれば、免除の対象になります。 ただ、これに関してだけは不明瞭な点がたくさんあり、誤解をしているオーナーが多いとか。 年間千人以上の人が罰金として、最大£2,500(日本円約456,000円)を科せられています。 免除になるためには、製造時よりエンジン、サスペンション、排気ガスシステムなどの、メジャーな入れ替えをしていないことが条件となっていますが、それを知らずMOTを受けずに走行し続けると、痛い目にあうようです。 こうして税金のことについて考えてみると、クラッシックカーを持つことでの利益はたくさんあるようですし、税金免除ってかなり大きいですよね。 免除=必ずしもお得とは限らない? 傍から見たら「オーナーはラッキーだ」なんて思われがちですが、実はその逆で、なんでもそうですが、古いものをいい状態で保つのは簡単ではありません。 特にクラッシックカーに関しては、メンテナンスによってコンディションに雲泥の差がでます。 コンディションを保つために費やす費用は相当なものです。 MOTは金額的にそれほど高いチェックではありませんし、メンテナンス費用の方がはるかに金額を上回ります。 それに加え、手間と時間のかけようもかなりのものです。 まあ、趣味なのでそれに関してはクラシックカーを保有する醍醐味でもあるとは思いますが。 今後、ULEZはロンドンに限らず、いろいろな場所で始まっていくことでしょう。 ちなみにスコットランドのエディンバラでもULEZが開始しています。 さらに、罰金は増大していく可能性も大きいです。 そこで自分自身でこんな質問をしてみました。 「もし自分がどちらかを選べるとしたら?」 クラッシックカーで税金免除でいくか、それとも完全な電気自動車に買い替えて、税金ゼロでいくか?? 果たしてどちらが得なのか? 税金に関してだけ考えると答えが出ません。 でも、ほとんどのクラッシックカーオーナーはこう答えます。 「税金がかかろうがかからまいがどちらでもいい」と。 税金はたまたまフリーになっただけ。 好きなクラッシックカーを毎日眺め、磨き、そして週末だけオープンカーにして田舎町でのドライブを楽しむことが一番なんだと。 本当に納得です…。 そして、それをみて楽しむのが私なのです。 [ 画像・AdobeStock、Jaguer、ライター・SANAE]

ベースがビートルとは思えない! 流麗なボディラインが魅力的なカルマンギア

ヘッドライトの形状に合わせて盛り上がったフロントから、リアエンドにかけての流麗なラインが魅力の名車・フォルクスワーゲン カルマンギア。70年近く前の1955年に登場したクルマにもかかわらず、現在でも人気が高いうえ、中古車市場での流通台数もそれなりにある珍しい旧車です。 フォルクスワーゲン社が戦後のブランド地位確立を目指して開発した、カルマンギアの開発背景と魅力をたっぷりと紹介します。 フォルクスワーゲンのブランドイメージを高める1台 フォルクスワーゲン社は、第2次世界大戦前に開発した「KdF Wagen」の車名を戦後「タイプ1」と改めて再生産します。「ビートル」の愛称で親しまれる、ヒット作を生み出すことに成功しました。 さらなるブランドイメージの向上を目指した経営陣は、新たに上級モデルのパーソナルカーの開発を考えます。当初は別のモデルが予定されていましたが、紆余曲折の末に生み出されたのがカルマンギアです。 カルマンギアの開発背景を振り返ってみましょう。 開発期間短縮のためにビートルをベースに開発 カルマンギアが登場したのは1955年。ビートルの成功後、早い段階で上位のパーソナルカーを考えていたフォルクスワーゲンは、当初はビートルの2シーターモデルをそのポジションにおく予定でした。しかし、生産拠点の火災の影響などもあって、ブランドイメージを構築できないまま1953年には生産が頓挫しました。 そこで、フォルクスワーゲン社は、ビートルの派生ではなく新たなモデルの開発を決断します。しかし、上級モデルの立ち上げは、すでに当初の予定から遅れていたため、できるだけ開発期間を短くする必要がありました。そこで、開発期間とコストを抑えつつ新たな車種を生み出すためには、主要コンポーネントの多くをビートルと共通にせざるを得なかったのです。 車名の由来となった開発2社 新たな車種の開発を決断するものの、残念ながらすんなりとは完成しません。カルマンギアの開発は、フォルクスワーゲンのカブリオレの生産を一手に引き受けていたカルマン社に依頼します。しかし、カルマン社のデザインしたプロトタイプは、フォルクスワーゲン首脳陣に採用されませんでした。 そこで、カルマン社はイタリアの代表的なボディデザイン会社、ギア社に相談を持ちかけます。ギア社の仕上げたプロトタイプは、左右が盛り上がったデザインのフロントノーズからルーフ、リアエンジンフードまで流れるような素晴らしいデザインでした。カルマン社のデザインに首を縦に振らなかったフォルクスワーゲン社の首脳陣は、感嘆とともにプロトタイプを承認。ボディ生産を担うカルマン社、車輌をデザインしたギア社の社名を合わせて、「カルマンギア」と名付けられました。 もし、当初提案したカルマン社のデザインが採用されていたら、車名は「カルマン」だったかもしれません。 ボディデザインの変更は失敗 1955年に発表したカルマンギアは、フォルクスワーゲン社の狙い通り成功を収めます。さらなる地位の確立を目指して、より豪華で速いモデルを発売しました。 タイプ3をベースに開発した、通称タイプ34と呼ばれるカルマンギアを1961年にリリースします。アメリカ市場や近代化を意識して、直線的なボディデザインを採用しますが、変更したボディデザインが裏目に出て、ユーザーからの支持を得られませんでした。結局、タイプ1(通称:タイプ14)のカルマンギアが1973年まで生産されたのに対して、タイプ34の生産は1969年に打ち切られました。 意欲的に改良が続けられたカルマンギア 市場に投入されたカルマンギアは、フォルクスワーゲン社経営陣の狙い通り販売台数を伸ばしていきます。しかし、販売台数と高まったブランドへの上昇機運をより高めるため、意欲的に開発を続けました。 1955年から1973年の18年間にも及ぶカルマンギアの生産期間中、性能の向上を図り続けたカルマンギアの歴史を振り返ってみましょう。 度重なる性能向上が図られたエンジン カルマンギアは、走る楽しさを追求したモデルだけに、エンジンの開発は精力的に行われました。カルマンギアに当初搭載されたエンジンは、1,192ccの水平対向4気筒OHVエンジンで、パワーは30hp。1961年には細かな仕様を見直し、同排気量ながら最高出力が34hpに引き上げられました。 さらに、1966年に排気量を1,285ccにアップし最高出力は40hpに向上、最高速度も128km/hを記録しました。1967年には、1,493ccにまで排気量が引き上げられると、最高出力は44hpで最高速度は136km/hに達します。 最終的には、1970年モデルで、排気量1,584cc、50hp、最高速度は実に140km/hにまで高められました。 市場ニーズを的確に取り入れた内外装 カルマンギアの発売2年後の1957年には、カブリオレモデルを発表します。また、標準モデルを含めた内装も、専用ステアリングやサンバイザー、オルガンペダルの装着といった改良が加えられました。 1960年には大幅なマイナーチェンジが図られます。とくに外観面の変更は大掛かりなもので、フロントフェンダーの形状、ヘッドライト位置の変更やクロームメッキのグリルの装着、テールランプを角型から三日月型に変更と、従来のスタイリングを踏襲しつつ徹底的に全体の設計が見直されました。 また、運転席のアームレストや助手席のフットレスト、ウィンドウウォッシャーの装備など快適性を高める装備も時代に合わせて追加されていきます。さらに、エンジン性能の向上にともなって、トランスミッションのフルシンクロ化や1960年代後半にはフロントディスクブレーキの装備といった形で走行性能に関連する装備も次々にグレードアップされていきました。 ビートル以上に一部ファンから人気を集める ビートルは独特なスタイリングから、今でも人高い人気を誇っています。カルマンギアもビートルと同様に、今もなお根強いファンの支持を集めるクルマです。むしろクルマの特殊性から、ビートル以上に熱狂的なファンも多くいます。 販売台数は44万台あまりにのぼり、1973年に生産終了したクルマとしては比較的入手しやすいです。しかし、状態の良い個体は一般的な旧車に比べて少なく、なおかつ意欲的に年次改良が重ねられて年式ごとに仕様がバラバラであるために、目当ての1台を見つけるまでにはかなりの根気が必要でしょう。 また、年式によって細かな違いがあるために、一般的な買取業者だと正しく査定してもらえないかもしれません。売却の際には、カルマンギアをはじめとした旧車を専門に取り扱っている業者に査定を依頼しましょう。旧車の知識が豊富な業者なら、年式や仕様に応じた適切な価格を提示してもらえます。

今だからこそ惹かれる「チョイ古」な国産コンパクト

先日、私が所有しているアウディ・初代TTを整備工場に入庫させました。 1週間ほど代車としてお借りしたクルマが、2代目のトヨタ・ヴィッツ。 ひとりのクルマ好きとして、結構興味深く観察することができたので、記事にしてみようと思います。 日頃から趣味性が高いクルマに乗り慣れている方々にとっては、興味の範疇の外にあることも多いであろう国産コンパクト。 老若男女を問わず、多くの人の移動を支える「フツーに街中で見かけるクルマ」に改めて着目してみると、面白い発見があるかもしれません。 「チョイ古」な国産コンパクトといっても、選択肢として頭に浮かんでくる車種の数は膨大。 今回は、私が今までお借りした代車から厳選して、先述のトヨタ・ヴィッツと、トヨタ・ポルテ(初代)を比較します。 ポルテをお借りした期間は、ヴィッツと同じく約1週間。 参考までにお伝えすると、ヴィッツは約1000km、ポルテは500kmほど走行しました。 ■ヴィッツとポルテ、まずはスペックを比較してみよう まず、2台のスペックを確認しましょう。 私がお借りしたヴィッツは、2代目(90系)の前期型、2005年式の「Ⅰ’ll(アイル)」というグレード。 本革とスエード調ファブリックのハーフレザーシートや、本革巻きステアリングが奢られた、ちょっぴり高級なグレードです。 排気量1.3Lの直列4気筒エンジン(2SZ-FE)を搭載し、車重1020kgに対し、最高出力は87psです。 駆動方式はFF、トランスミッションはCVTで、サイドブレーキは手引き式。 対してポルテは、初代(10系)の後期型、2010年式の「130i」というグレード。 排気量は(ヴィッツと同じく)1.3Lで、直列4気筒。 こちらは2NZ-FEという形式のエンジンのようです。 車重1090㎏に対し、最高出力は(こちらもヴィッツと同じく)87psで、駆動方式はFF。 トランスミッションは4ATで、足踏み式のパーキングブレーキを装備しています。 トヨタ・ポルテは、ヴィッツの派生車種として誕生したクルマ…といっても、ベースとなったのは今回比較する2代目ではなく、初代ヴィッツ。 初代ヴィッツと初代ポルテは、プラットフォーム(NBCプラットフォーム)やパワートレーンをともにしている関係です。 初代ヴィッツの背を高くして、助手席側に大きなスライドドアを付けたモデルが、初代ポルテという認識で問題ないでしょう。 対して、私がお借りした2代目のヴィッツは、Bプラットフォームを用いたモデル。 BプラットフォームはNBCプラットフォームの改良版にあたります。 そして先述したエンジンの違いについても、簡単にご紹介しましょう。 ヴィッツに搭載されている2SZはダイハツ製であるのに対して、ポルテの2NZはトヨタ製。 2SZの方が後発、新開発のエンジンです。 燃費性能などが若干向上したらしいのですが、やたらマニアックになってしまうので詳述は避けることにします(製造品質にも若干の違いがあるようです)。 とはいっても最大出力は同じですし、ほぼ同列に語って差し支えないでしょう。 プラットフォームとエンジンのどちらも面からみても、2代目ヴィッツはブラッシュアップが施されています。 初代ポルテと比較するうえで、技術の先鋭性に多少の違いがあることは留意が必要です。 …とはいっても、その違いは微小。 従兄弟のような関係の2台であると捉えても問題はないはずです。 比較してみると、さまざまな気づきが得られるはず。 ■ヴィッツとポルテ、レスポンスの良さを比較してみよう スペックを確認したところで(だいぶマニアックな説明になってしまいましたが)、実際に運転してみてどう感じたか、インプレッションを比較してみましょう。 結論から申し上げると、ヴィッツもポルテも、どちらもすごくいいクルマ。 私の好みに合う方はポルテでした。 ヴィッツとポルテの双方を運転して、共通している印象は「出足が速い」ということ。 アクセルペダルを踏みこんだときに、即座にスロットルが開いて応答してくれる感じが、意外にも気持ち良いのです。 言い方を変えるのであれば、レスポンスが良いということ。 私が所有しているアウディ・初代TTよりも、はるかに加速のツキが良いのです。 その出足の良さは、とても87psとは思えないほど。日常使いにおいて、モアパワーを欲することがないのです。 まるでスポーツカーのよう…と言っても過言ではないかもしれないレスポンスの良さ。 その理由を深堀りしてみると、ヴィッツとポルテではスロットルの仕組みに違いがあることに気が付きます。 2代目ヴィッツは電子制御スロットル・システムを採用しています。 アクセルペダルの操作がコンピュータ制御で電気的に接続されることによって、スロットルバルブに伝わるという仕組みです。 対して初代ポルテは、より原始的なワイヤースロットル。 アクセルペダルとスロットルバルブがワイヤーによって繋がっており、ドライバーのアクセル操作が直接的に機関系に伝達されるという仕組みです。 先にご紹介した通り、メカニズム的には2代目ヴィッツの方が、初代ポルテよりも先鋭的。 スロットルに関しても例外ではなく、電子制御スロットルの方が新しいといえます。 その利点は、構造がシンプルなため部品点数が節約できること、そしてドライバーの無駄なアクセル操作を意図的にキャンセルすることができることなどが挙げられます。 不要なアクセル操作をコントロールすることによって、燃費向上が狙えることは確かでしょう。 その一方で、運転する際のダイレクト感(レスポンスの良さ)が失われてしまうという欠点もあるのです。 しかし私個人の印象としては、ヴィッツの方が、ダイレクト感が強かったのです。 スロットルがワイヤー式なポルテよりも、電子式のヴィッツの方がレスポンス性に長けるのは不思議です。 スロットル以外の別要因が存在すると考えるべきでしょう。 2NZと2SZのエンジン差異に関しても、本来は考慮すべきだとは思うのですが、前者(ヴィッツ)が64kW/116N・mに対して、後者(ポルテ)が64kW/121N・mとほぼ同じなので、今回は無視することにします。 あまりマニアックすぎるのもアレなので…(すでに手遅れだったらごめんなさい)。 正確にいうと、ヴィッツは若干トルクが薄いのですが、ヴィッツの方が出足の良さが顕著なので、トルク以上に“速さ”を体感させる要素があるということですね。 スロットル構造以外の要因として考えられるモノは、車両重量と車体剛性。 ヴィッツの方が、軽くて硬いのです。 先にご紹介した通り、ポルテの車重が1090kgなのに対して、ヴィッツの車重は1020kg。 たかが70kg、されど70kg。 アクセルのツキの良さ(≒出足の“軽さ”)には少なからず影響を与えているはずです。 同等の出力性能を誇るエンジンがそれぞれクルマを動かす場合、軽いクルマの方が速く転がることは想像に容易いでしょう。 ボディ形状からしても、ヴィッツの方が車体剛性に長けているといえます。 ポルテは背が高く、室内空間が広い点が魅力。 助手席側につく大きなスライドドアも魅力的です。 しかしながら、これらが車体剛性(=クルマの硬さ)には不利に作用します。 窓ガラスが大きく空間が広い構造は、高い剛性を確保するうえで限界があるのです。 実際に運転してみても、その違いは明白。 交差点を曲がるたびに、車体が“頑張っている”ことをヒシヒシと感じます。 すなわち、(ヴィッツに対して)剛性が低いポルテは、エンジンの出力が車体の歪みにスポイルされてしまっているのです。 動力がタイヤに伝わる際に、剛性が低い車体性能が追い付かないが故に失われる力が大きいほど、出足はモッサリとしてしまいます。 その結果、より軽くて硬いヴィッツの方が車体の応答性が高く、レスポンスが良いと感じさせたのでしょう。 …というわけで、今までヴィッツとポルテのどちらが速いかを「ああでもないこうでもない」と考察してきたのですが、そもそも論、我々はお買い物に行くクルマ(国産コンパクト)にレスポンスの良さなど求めていないのです。 それにも関わらず、これらのコンパクトカーに“速い”と感じさせるセッティングが施されていた理由として考えられることはただ一つ。 それは、「遅いと感じさせないため」ではないでしょうか。 実際問題、アクセルを深く踏み込んでみても、(エンジンは唸りを増すけれども、)加速度は大して変わらないのです。 すなわち、レスポンス性に優れたセッティングは、高出力ではないローパワーなエンジンを搭載しつつも、実用領域で不足と感じさせないための工夫だったのです。 そう考えてみると、過剰な「速さ」の演出はナンセンス。 出足を鋭くすると、速度を維持するためのアクセルコントロールが難しくなってしまいます。 応答性が高すぎるのも、なかなか考えものですね。 ■自分の偏愛にハマるお買い物クルマを見つけると、すごく楽しい それゆえに、個人的により好印象だったのは、相対的に出足がマイルドな初代ポルテ。 非常に運転がしやすいのです。 日常領域で不足を感じることは一切ないし、速度維持が容易で長距離を走っても疲れづらいし、高いアイポイントも車体感覚が掴みやすくて非常にグッド。 そして何より、非常に広くて便利です。 小さな子どもがいる主婦をターゲットにしたことが、随所からうかがえます。 後席横のドリンクホルダーには2Lペットボトルが入るし、助手席側のスライドドアは開口部が超広大。 前席のヘッドレストを外してうしろに倒せば、後席と連結させることもできてしまいます(お昼寝に最適!)。 さらに助手席を前に倒せば、テーブルに早変わり。 さまざまなギミックから一貫した設計意図を感じ取れるクルマに触れると、日々の移動に彩りが加わる気がします。 スライドドアを操作したいがゆえに、無駄に助手席側から出入りしちゃったりして。 クルマの楽しみ方は一つではないことを実感しました。 想定ターゲットを固定したことによって、一貫した設計意図を明確に感じることができたポルテに対して、ヴィッツはオールマイティな優等生のようでした。 ターゲットを固定することなく、さまざまな利用形態に対応できるように、極めて綿密に作り込まれたことがうかがえます。 近所のマダムのお買い物の足になるだけではなく、営業マンの相棒になることや、レンタカーを借りた若者の旅行のお供をすることすら想定されているように感じます。 誰がどう使っても不満がないような、非常に気が利くクルマだったことに驚きを覚えました。 結構な散文になってしまいました…。 メカニズム面や設計思想の面など、さまざまな側面から2台の国産コンパクトについて考察してきましたが、私がこの記事を書くうえでもっとも強調したいことは、「フツーに街中で見かけるクルマ」も、すごく楽しいということ。 マニアックな目線でさまざまなポイントに着目してみると、国産コンパクトは見どころだらけ。 今、非常に安価で手に入れることができる「チョイ古」な国産コンパクト。 いざ生活をともにしてみたら、面白い気付きをたくさん得ることができること、間違いなしではないでしょうか。 [ライター・カメラ / 林哲也]

フェラーリ・550 バルケッタ ピニンファリーナは世界でわずか448台しか販売されなかった超希少車

日本国内でわずか24台しか販売されなかったフェラーリの特別限定車、550 バルケッタ ピニンファリーナ。フェラーリ車でありながら、提携会社の名称をわざわざ冠して作られた特別なオープン2シーターです。ごく限られたオーナーしか手に入れられませんでした。。今回は、希少性の高い550 バルケッタ ピニンファリーナが製造された背景と限定車としての魅力を徹底的に掘り下げます。 フラッグシップモデルを記念車に採用 2000年に登場した550 バルケッタ ピニンファリーナは、長らくフラッグシップにミッドシップレイアウトを採用してきたフェラーリが、久々にFRレイアウトを採用した550 マラネロをベースに製造されました。 フラッグシップモデルに名前をつけられるほど、深い関係性を築いていたフェラーリとピニンファリーナ社。その繋がりの重要性を含めて、550 バルケッタ ピニンファリーナの誕生背景を解説します。 創業70周年モデルとして台数限定生産 550 バルケッタ ピニンファリーナは、2000年のパリサロンでお披露目されました。「バルケッタ」とは「2人乗りのオープンカー」を意味し、ピニンファリーナ社の創業70周年を記念して制作されたオープン2シーターの限定モデルです。 日本に割り当てられた販売台数は、わずか24台という新車販売時から希少価値の高いモデルでした。なお、生産台数は当初444台の予定でしたが、アジア圏からの「不吉」という声を受け、448台に増台されたという逸話も残っています。 フェラーリの美しいボディラインを作り続けるピニンファリーナ モデル名にも採用されている「ピニンファリーナ社」は、フェラーリ車のデザイン全般を1951年から手がける会社です。創業70周年の記念モデルとして、550 バルケッタ ピニンファリーナをフェラーリよりリリースしました。メーカーのアニバーサリーイヤーではないにも関わらず、特別限定車を製造・販売したことから関係性の深さがうかがえます。 250GT ベルリネッタ、365 GTB/4 デイトナ、512 BB、テスタロッサと数多くの名車をピニンファリーナ社はデザインしました。そして、550 バルケッタ ピニンファリーナのベース車輌の550 マラネロもピニンファリーナ社がデザインを手がけたモデルです。 ベースはFRに回帰した550 マラネロ 550 バルケッタ ピニンファリーナのベース車輌は、1996年発売の550 マラネロです。長年フェラーリのフラッグシップモデルはミッドシップレイアウトでしたが、365 GTB/4 デイトナ以来23年ぶりにFRレイアウトを採用したモデルとして話題を呼びました。 エンジンは車名のナンバリング通り5.5LのV型12気筒DOHCで、最高出力は485psを発揮。高出力エンジンを支える足回りには、フラッグシップにふさわしい先進装備の電子制御可変ショックアブソーバーを採用し、超高速域でも安定した走りを実現したモデルです。 記念車として別の車輌を用意するのではなく、メーカーの顔であるフラッグシップモデル、しかも久々に採用したFRレイアウトのクルマをベースとできたのも、フェラーリのピニンファリーナ社への厚い信頼からでしょう。 フェラーリ・550 バルケッタ ピニンファリーナの魅力 550 バルケッタ ピニンファリーナは、エアロや内装を少しモデファイした程度の特別仕様車ではありません。ピニンファリーナ社がフェラーリのデザインを手がける威信をかけて、細部までこだわって作ったモデルです。 ここからはそんな550 バルケッタ ピニンファリーナの魅力を紹介します。 オープンモデルとしてリデザイン 550 バルケッタ ピニンファリーナは、単に550 マラネロの天井を切り取っただけのモデルではありません。デザイン全般を手がけるピニンファリーナ社らしく、細部にこだわってリデザインされました。 まず外観上の大きなポイントは、550 マラネロよりも10cmほど短くしたフロントガラスです。さらにAピラー上部の塗装を黒にすることで、全体的に低さを強調したデザインに仕上がっています。 内装のデザインでは、コノリーレザーのレーシングタイプのシート、レザー張りのロールバー、メーターナセルとトンネルコンソールはスウェード調とするなど記念モデルにふさわしいデザインと質感が特徴的です。さらに、センターコンソール、メーターパネルにはカーボンパネルを使用して、レーシーな雰囲気を高めました。 走行性能は550マラネロを踏襲 550 バルケッタ ピニンファリーナの走行性能は、基本的に550 マラネロを踏襲しています。ただし、オープン形状のため抵抗係数が悪化し、最高速度は550 マラネロより20km/h遅い300km/hでした。 オープン化に伴って、ボディ剛性の強化や安全面での装備も追加。万が一の転倒に備えてAピラーの強化とロールバー、ボディの補強など走行性能には不利な重量増につながるチューニングが施されます。しかし、ボディワークを含めてデザインを一手に引き受けたピニンファリーナ社だけあって、車体重量は550 マラネロと同様の1,690kgに抑えました。 パッケージング自体はベースモデルとまったく同様で、FRレイアウトに置かれた485psを発揮する5.5LのV型12気筒DOHCエンジンに6速MTが組み合わされています。記念のオープンモデルだからといって性能を犠牲にしなかった点は、フェラーリと二人三脚で歩んできたピニンファリーナ社へのリスペクトがあらわれています。 記念モデルだけあって別格の価値を誇る550 バルケッタ ピニンファリーナ 発売が1996年と比較的新しいことと5年間という販売期間の長さから、550 マラネロ自体はそれほど希少性の高い車種ではありません。しかし、550 バルケッタ ピニンファリーナは、全世界でわずか448台、日本国内では24台しか販売されなかったため、限られたオーナーしか手にできなかった希少車です。 ただし、希少車だからといって高く売却できるとは限りません。極端な希少車の場合、かえって値段がつけにくくなるため、誤った査定をされてしまう場合もあります。550 バルケッタ ピニンファリーナのように、ほとんど取引のないクルマを売却する際は、必ず旧車や希少車の取り扱い実績のある専門業者に依頼しましょう。

相続に伴う車の名義変更の手続きとは?流れ・かかる時間などを紹介

相続の際は、陸運局で車の名義変更の手続きが必要です。陸運局でどのような手続きをするのかを把握しておくと、相続した車の名義変更をスムーズに行えます。この記事では、陸運局での車の名義変更の流れや、手続きにかかる時間などを紹介します。 陸運局での車の名義変更の流れ 陸運局での車の名義変更の流れを把握しておくと、建物内で迷うことなく相続した車を名義変更できます。まずは、陸運局での車の名義変更の流れを紹介します。 1.必要書類を準備する 手続き当日までに必要書類を準備します。必要書類に漏れや実印の押し忘れがないかなどを確認しておきましょう。印鑑証明書は発行から3ヶ月、車庫証明書は1ヶ月程度と、書類によっては有効期限があるため注意してください。 また、自由に数字を決められる「希望ナンバー」の場合は「希望番号予約済証」も必要です。希望番号予約済証は、事前に陸運局内の希望番号予約センターで申請する必要があり、3日程度で発行されます。「8888」や「1」、「777」などの人気な番号は抽選となり、必ず1回で当選するわけではないため、さらに日数を要します。希望ナンバーに変更する場合は、ナンバーを事前に申請し、希望番号予約済証を取得する必要があることも把握しておきましょう。 なお、陸運局まで出向く時間がない場合は「希望番号申込サービス」を利用して、インターネットで希望ナンバーを申し込むことも可能です。ただし、新型コロナウィルスの蔓延により、ナンバープレートの製作に遅れが出ているため、申請してから交付されるまで1週間程度の日数がかかります。希望番号申込サービスを利用する場合は、余裕を持って希望ナンバーを申請しましょう。 2.陸運局の窓口に手数料と一緒に書類を提出する 陸運局に到着したら、初めに登録手数料を支払う必要があります。窓口に必要書類を提出し、印紙を購入して、必要書類である「手数料納付書」に貼り付けてもらいましょう。 手数料納付書を持っていない場合は、窓口付近に用意があるため、記入してから必要書類と一緒に提出します。なお、印紙を購入する窓口と名義変更する場所は異なるため、混同しないよう注意してください。 3.車検証の交付を受ける 車検証を発行している「登録事務所」の窓口に必要書類を提出します。窓口では、書類に記入ミスや漏れがないかを確認され、問題がなければ名義変更後の車検証がその場で発行されます。車検証は書類を提出してから、15〜30分程度で発行されるため、交付の準備が整うまで陸運局内の待合室で待機しましょう。ただし、陸運局内が繁忙期の場合は、交付の準備が整うまで1時間程度かかる可能性があります。 また、名義変更後の車検証が発行されたら、その場で内容に誤りがないか必ず確認してください。誤りが合った場合は、窓口に間違っている箇所を伝えると、その場で訂正してもらえます。 4.窓口で税金を申告する 車検証が交付されたら、陸運局内にある「自動車税事務所」の窓口で税金の申告をします。名義変更や新規登録をした際に車の価値が50万円以上ある場合は、自動車環境性能割(取得税)が課税されます。ただし、車を相続した場合は非課税になるため、自動車環境性能割を支払う必要はありません。支払う必要がないとはいえ、非課税でも税金の申告が必須なため、忘れずに窓口に立ち寄りましょう。 なお、自動車税事務所の窓口では「自動車税申告書」と車検証を提出します。自動車税申告書は窓口付近にも用意があるため、持っていない場合は記入してから提出しましょう。 5.ナンバープレートを変更する ナンバー変更がある場合は、陸運局内の「ナンバーセンター」で旧ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受けます。新しいナンバープレートを車に取り付けたら、敷地内にある「封印取付所」で封印してもらいます。ナンバープレートを封印したら名義変更の手続きは完了です。なお、陸運局内で迷ってしまった場合は、スタッフに案内してもらいましょう。 陸運局での車の名義変更にはどれぐらいの時間がかかる? 陸運局での車の名義変更は、15〜30分程度です。ただし、3月や9月、12月の月末は陸運局が繁忙期のため、1時間程度待つケースもあります。 3月や9月、12月はディーラーや自動車販売店の決算期であり、登録や車検の台数が多いため陸運局内が混雑します。3月末は特に混雑するため、余裕を持って陸運局に出向きましょう。 相続に伴う名義変更と他の理由で手続きに違いはある? 相続に伴う名義変更と他の理由では、手続きに大きな違いはありません。相続のほかに、個人間で譲渡があった際に名義変更する場合も、陸運局に出向いて同様の手続きが必要です。また、ローンで車を購入すると、所有者はディーラーや信販会社になっているケースがあります。所有者がディーラーや信販会社になっていると、自由に売却や譲渡ができないため、ローンを完済してから、陸運局で自分名義に変更しなければなりません。 陸運局で名義変更することに違いはないため、流れを把握しておくと、相続以外の別のシーンでもスムーズに手続きできます。 なお、ローン完済後に名義変更した場合も相続と同様に、環境性能割(取得税)は非課税です。 相続に伴う車の名義変更はどの陸運局で手続きする? 相続に伴う車の名義変更は、相続人が住んでいる地域の管轄の陸運局で手続きします。例えば、神奈川県の横浜市に住んでいる場合は「神奈川運輸支局」で手続きする必要があるため、混同しないよう注意してください。なお、こちらから管轄の陸運局を確認できるため、参考にしてください。 相続に伴う車の名義変更は代行できる 相続に伴う車の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士などに代行を依頼できます。陸運局の営業は平日9〜16時のみのため、土日休みの方は手続きが難しいでしょう。土日休みの方や手続きの手間を減らしたい方は、代行依頼を検討しましょう。また、車の相続手続きに精通しており、書類の不備を避けられるため、スムーズかつ確実に名義変更を行うことが可能です。 中でも行政書士は、必要書類の取得まで代行してくれるため、時間を確保できない方に向いています。ただし、必要書類の取得も依頼すると代行費用が高額になるケースがあるため、費用を抑えたい方は注意しましょう。

相続に伴う車の名義変更の代行費用は?各業者の目安を紹介

相続に伴う車の名義変更を業者に依頼したいけど、費用がどれくらいかかるのか気になる方もいるでしょう。代行費用は、依頼する業者によって料金が異なります。この記事では、相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安や、手続きにかかる費用などについて紹介します。 相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安 相続に伴う車の名義変更の代行費用は、依頼する業者によって金額が異なります。まずは、相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安を紹介します。 ディーラーに依頼する場合 ディーラーの代行費用は、3〜8万円程度です。販売や整備だけでなく、車の手続きにも精通しているため、安心して依頼できます。ただし、代行できるのは運輸支局での手続きや車庫証明取得に限るため、必要書類は自分で準備が必要です。 また、国産ディーラーは「3〜6万円」、輸入車ディーラーの場合は「5〜8万円」程度と、依頼するメーカーによって代行費用が異なります。取り扱っていないメーカーの場合は、目安の費用よりも高くなるケースがあるため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。 自動車販売店・整備工場に依頼する場合 自動車販売店や整備工場の代行費用は、3〜5万円程度です。運輸支局での手続きは「3万円」、車庫証明取得も代行してもらう場合は「1万5,000円〜2万円」程度の費用が加算されます。そのため、少しでも代行費用を抑えて名義変更したい場合は、自分で車庫証明を取得しましょう。 また、自動車販売店や整備工場も車の手続きに精通しており、ディーラーよりも代行費用の目安が低いため、安心かつ料金を抑えて名義変更できます。ただし、全ての自動車販売店や整備工場が代行を実施しているわけではないため、まずは依頼できるか問い合わせてみてください。 行政書士に依頼する場合 行政書士は、各種書類の取り寄せから運輸支局の手続きを依頼でき、代行費用は1万5,000円〜6万円程度です。法律の専門家であり行政手続きに精通しているため、正確に名義変更を進めてくれるでしょう。 また、料金は以下のように設定されており、車庫証明や各種書類の取得を依頼するかで代行費用が変わります。 ・名義変更の手続き 1万円・車庫証明取得 1万円・各種書類の取り寄せ 5,000円・ナンバー変更(希望ナンバー) 1万円 行政書士によって料金設定が異なるため、費用を抑えたい方は、なるべく安い価格で代行してくれる方に依頼してみてください。 車の名義変更の代行費用は基本的に値引きできない 車の名義変更の代行費用は、基本的に値引きしてもらえません。なぜなら、書類の作成や手続きなどに労力がかかっているからです。値引きしてしまうと、業者は労力に見合った報酬を受け取れないため、交渉しても代行費用は抑えられないでしょう。 ただし、車を購入する条件のもとで、代行費用を値引きしてくれるケースもあります。また、親族や知り合いの場合は、値引きしてくれるケースもあるでしょう。 車の名義変更にかかる費用 車の名義変更には、代行費用のほかに「3,000〜5,000円」程度の費用が発生します。具体的な内訳は以下のとおりです。 ・移転登録手数料 500円・車庫証明取得費用 2500円程度※軽自動車は不要・ナンバープレート代 1,500円程度※管轄が変わらない場合は不要 また、名義変更と同時に希望ナンバーに変更する場合は、4,000〜4,500円程度のナンバープレート代が発生します。50万円以上の価値がある車は「環境性能割(取得税)」も発生するため、具体的な費用については代行業者に問い合わせてみましょう。 車の名義変更の代行の必要書類 相続に伴う車の名義変更の代行には、以下の書類が必要です。 ・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・遺産分割協議書※相続人全員の実印を押印・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書※被相続人と同居の場合は不要・車検証・委任状・申請書(OCRシート1号)・手数料納付書・自動車税申告書 車の価値が100万円以下だった場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で代用できます。遺産分割協議成立申立書は、新所有者の実印のみで作成できるため、相続人全員とやり取りする手間や時間を省けます。ただし、車の価値が100万円以下であることを証明する書類を提出する必要があるため、ディーラーや買取業者で「査定書」を入手しましょう。 また、車を複数人で相続する(共同相続)場合は、以下の書類が必要です。 【共同相続の場合】・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の実印・新所有者以外の相続人の譲渡証明書・車庫証明書※被相続人と同居の場合は不要・車検証・委任状・申請書(OCRシート1号)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、軽自動車の場合は遺産分割協議書や車庫証明書が不要なため、普通車より容易に名義変更できます。必要書類は以下のとおりです。 ・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・新所有者の住民票または印鑑証明書・車検証・申請依頼書・申請書(OCRシート軽第1号様式)・軽自動車税申告書 委任状や申請書は、代行業者が用意しているケースが多く、運輸支局や軽自動車検査協会でも入手できます。上記からもダウンロードできるため、ぜひ活用してみてください。

日本アルミ弁当箱協会会長の「ちょっと斜めから見た旧車たち」Vol.13

旧車王をご覧の皆様! いつもこの「邪道」なコラムをお読み頂きありがとうございます。 今回は輸入車の旧車についてアルミ弁当箱を通してお話をさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。 ■第13回 ~今回の斜めから見た旧車~ 今回の話はとてもいい加減な話です。 「ここに描かれているくるまは何なのか?」なんです。 ひどいですよね?車種もわからないのにコラム化するなんて!? しかし、アルミ弁当箱の世界ではよくある話で、わざとぼやけて描くことは少ないことではありません。 これが「パチモン」などを生むことになるベースだと思われます。 と言うわけで、個人のSNSでも反響があった「このくるまな~に?」的な、遊び心満載のテーマを刑事ドラマ風にお送りしたいと思います。 ■第1容疑車「MG-B」 個人的にこのアルミ弁当箱を初めてみた時の印象は「MG-B」でした。 好きなクルマのひとつでもあり、私みたいな体型でも安心して乗れるイギリス車のオープンカーのひとつだったので、若いころは何回か買おうと思っていた時期もあったほどです。 アルミ弁当箱の全盛期の70年代前半なら「MG-B」は年代的「アリバイ」はどんぴしゃではないでしょうか? ■第2容疑車「MG-A」 正直、「MG-A」に関しては全く容疑車としてはノーマークでした。 しかし、実際にクルマを見てみるとなるほどと思うところもあり、ユーザーのみなさまの知見や感覚の凄さを改めて感じました。 自分では勝手に、もっと丸みのあるクルマと思い込んでいました。 同じ「MG」から容疑車が2台とは、この年代の「オープンカー=MGまたは英国車」という暗黙のルールが、アルミ弁当箱業界にはあったのかもしれません。 ■第3容疑車「ジャガーEタイプ ロードスター」 クーペ好きの私にとって「ジャガーEタイプ」はクーペ推しだったので、このロードスターもノーマークでした。 確かにライトの角度などはアリかと思うのですが、全体の「鋭さ」がこの図柄からは感じられなかったので、本ボシではないような気がします。 しかし、図柄があまりにも雑なので、Eタイプも容疑車の1台として残しておきたいと思います。 ■第4容疑車「トライアンフ スピットファイヤーMK3」 そして、最後の大穴! それが「スピットファイヤー MK3」です。 なぜMK3にこだわったかというと、図柄が雑でどの時代のスピットかわからないこともあるのですが、注目したいのが「左ハンドル」ということです。 今までご紹介してきた「容疑車」たちは全て英国車。 ということは「右ハンドル」。 にも関わらずこの図柄は左、ということは「輸出車」と勝手に「想像と妄想」をしてしまう・・・と、輸出が盛んであった「MK3」にたどり着くという推理なのです。 どうでしょうか? 「?」マークだらけの根拠が全くない話の流れなのですが、「サンビーム」「フィアレディSRL」などの「タレコミ」を沢山いただきました。 ぜひみなさまもアルミ弁当箱の図柄から、当時の旧車の「想像と妄想」で楽しんでみてはいかがでしょうか? ■お知らせ そしてここでお知らせを・・・・・。 私のコレクター本「アルミ弁当箱図鑑 マニアック編」がアマゾンにて絶賛発売中です。オールカラーの100ページに様々なジャンルのアルミ弁当箱を詰め込んでおります。是非、読んで頂ければありがたいです!よろしくお願いいたします。 ●アルミ弁当箱図鑑 厳選50 ーマニア編ー マツドデラックスコレクション (ヴァンタス) https://www.amazon.co.jp/dp/4907061471 そしてなんと!この私に映画出演のオファーがありました! 「路恋人」監督の「ぜんぶ朝のせいだ!」にちょこっと出演させていただきます。 詳細が決まりましたらまたご報告させてください! ●映画『ぜんぶ朝のせいだ』オフィシャルTwitterhttps://twitter.com/morningall2023 ●映画『ぜんぶ朝のせいだ』特報https://www.youtube.com/watch?v=vg0LHPEM6Ss [画像 / FavCars.com 撮影/ライター マツド・デラックス(山本圭亮)]

軽自動車の相続方法は?必要書類やかかる費用なども紹介

軽自動車を相続したものの、手続き方法や必要書類を把握していない方もいるでしょう。方法や必要書類を理解していれば、適切に軽自動車の相続手続きを完了できます。この記事では、軽自動車の相続手続きの流れや必要書類、かかる費用などを紹介します。 軽自動車の相続手続きの流れ 軽自動車は、必要書類を軽自動車検査協会へ提出し、被相続人から相続人へ名義変更すると相続手続きが完了します。まずは、軽自動車の相続手続きの流れを具体的に紹介します。 1.軽自動車の所有者の確認 最初に軽自動車の所有者が「誰なのか」を確認します。なぜなら、軽自動車をローンで購入していると、所有者は被相続人ではなく、ディーラーや信販会社になっている可能性があるからです。 所有者がディーラーや信販会社になっている場合、ローンを完済し、所有者を被相続人に変更する「所有権解除」の手続きをしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に問い合わせて、軽自動車を相続する旨を伝えて、所有権解除してもらいましょう。 2.必要書類の用意 所有者が被相続人になっていれば、名義変更の手続きに提出する必要書類を用意します。被相続人の本籍が遠方にあり転籍が多い場合は、必要書類が揃うまでに時間がかかるため、余裕を持って行動しましょう。 3.軽自動車協会への登録 必要書類を持参し、軽自動車検査協会が運営している「主管事務所」や、各県の「事務所」で手続きします。軽自動車検査協会の事務所は全国に複数あり、相続人(新所有者)が軽自動車を使用する管轄の場所で手続きしなければなりません。 例えば、相続前が大宮ナンバー(埼玉事務所)で、相続人が足立区に住んでいる場合は「東京主管事務所 足立支所」に出向く必要があります。管轄の事務所が不明な場合は、こちらから確認してみてください。 4.ナンバープレートの取り付け 軽自動車を使用する管轄に変更がある場合や、希望ナンバーを取得した際は、新しいナンバープレートが交付されます。旧ナンバープレートを窓口に返却し、新しいナンバープレートを受け取って、クルマに取り付けましょう。 なお軽自動車は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミ製の「封印」が不要なため、車輌を軽自動車検査協会に持ち込む必要がありません。必要書類と旧ナンバープレートを持参すれば手続きが完了するため、空き時間を有効活用してみてください。 5.車庫の届け出 名義変更が完了したら、管轄の警察署で車庫証明書を取得します。提出先は軽自動車検査協会ではなく、住んでいる地域を管轄する警察署です。軽自動車は基本的に車庫証明書は不要ですが、地域によっては届出が必要になるケースもあります。車庫証明書の届出が必要かどうかは、管轄の警察署に問い合わせてみましょう。 軽自動車の相続手続きの必要書類 軽自動車の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。 ■自分で揃える書類・戸籍謄本 ※被相続人が故人であることが証明できるもの・相続人の住民票・相続人の認印・車検証・ナンバープレート※変更がない場合は不要 ■軽自動車検査協会で入手する書類・申請依頼書 ※第三者に代行を依頼しない場合は不要・軽自動車税申告書・自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きには、遺産分割協議書を提出する必要がないため、普通車より容易に名義変更できます。なお、軽自動車税申告書や自動車検査証記入申請書は、上記からもダウンロードできるため活用してみてください。 自分で揃える書類 ここからは、自分で揃える必要のある5つの書類について解説します。用途や取得先などについて確認していきましょう。 戸籍謄本 旧所有者が死亡した事実と、新所有者が旧所有者の相続人であることを確認する書類です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。なお、コピーでも手続きが可能です。 相続人の住民票 車検証記載の氏名の変更や、新しい氏名を証明する書類として旧姓の記載がある住民票が必要です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。 相続人の認印 認印とは、印鑑登録をしていない印鑑のことです。宅配便の受け取りや保険の手続きなど、日常的に使う印鑑と言えばイメージしやすいでしょう。 なお、インクと一体型のスタンプ印は、公的な書類の認印として認められない場合があります。手元にスタンプ印しかない方は、朱肉を付けて押印する認印で相続手続きを進めましょう。 車検証 旧所有者の車検証のことです。車内に保存しているケースが多いですが、手続き前に所在を確認しておくと慌てず進められます。なお、車検切れの車検証でも手続き上は問題ありません。 ナンバープレート 管轄地域を変更する場合は、ナンバープレートが必要です。管轄地域とは、クルマの使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所の所在地のことです。 複数の地域をまとめて管轄しているため、居住地と異なる場合もあります。希望ナンバーに変更する場合は、希望番号予約センターの窓口かホームページで手続きします。 軽自動車検査協会で入手する書類 続いて、軽自動車検査協会で入手する3つの書類について解説します。 申請依頼書 代理人が手続きを進める場合に必要な書類です。軽自動車検査協会の窓口やホームページからのダウンロードで入手できます。 ▼下記の記入例を参考に作成しましょう。軽自動車検査協会「各種申請書の一覧と記入例」 軽自動車税申告書 軽自動車検査協会で名義変更する際に、軽自動車税を申告するための用紙です。用紙のフォーマットは地域によって異なり、用途別に分かれている場合もあります。手続き自体は、軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で行います。 自動車検査証記入申請書 軽自動車検査協会のWebサイトから印刷するか、窓口で入手できます。機械で記載内容を読み取るOCRシートのため、自分で印刷する際は注意事項を確認のうえ、読み取りに支障のない形で準備する必要があります。 ▼申請書は、下記から印刷できます。必要に応じてご利用ください。自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きは誰が代行できる? 軽自動車の相続手続きは、行政書士や弁護士、ディーラーなどに代行を依頼できます。クルマの相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに名義変更してくれます。ただし、ディーラーで名義変更はできても、遺産相続に関われるのは行政書士や弁護士に限られるため、自分のニーズに合った業者に代行を依頼しましょう。 行政書士 行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続き代行を専門とする国家資格者です。相続関連では、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産の調査を代行できます。また、クルマの名義変更や各種許認可申請などの代行も可能です。 報酬は比較的リーズナブルで、相場は遺産分割協議書の作成が3万~5万円程度、クルマの名義変更手続きが1台あたり2万~5万円程度です。遺産分割の話し合いを親族間で進めつつ、遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合や、クルマの名義変更だけを代行してほしい場合など、スポットでの依頼もできます。 弁護士 弁護士は、不動産登記と税務を除く幅広い相続関連業務をワンストップで対応できる法律の専門家です。相続人・相続財産の調査から、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続き、遺留分侵害額請求まで包括的にサポートします。また、相続争いが発生した場合は、弁護士でなければ代理人になれません。 費用相場は他の専門家と比べて高めで、相続放棄の手続きを例にあげると、司法書士が3万~5万円程度であるのに対し、弁護士は5万~10万円程度です。 遺産分割調停を依頼する場合の費用相場は、初期費用である着手金が20万~60万円程度、案件解決後に支払う報酬金は獲得した遺産額の4~16%程度です。たとえば1,000万円の遺産を獲得できた場合、報酬率10%なら報酬金は100万円です。 軽自動車の相続手続きの注意点 ここからは、手続きを進めるうえで気にかけたい3つの注意点を解説します。 使用者以外が手続きする場合は委任状が必要 軽自動車の各種手続きを、使用者本人以外の方が代理で行う場合には、正式な委任状である「申請依頼書 様式5」の提出が必須です。書類自体は、事前に軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロード・印刷するか、窓口で直接入手できます。 名義変更は15日以内に行う 道路運送車両法第12条では、車輌の名義変更に関する期限を定めています。 (変更登録) 第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:e-Gov法令検索『道路運送車両法第12条第1項』 所有者が死亡し相続人が確定した場合、新しい所有者は15日以内に名義変更を完了させなければなりません。法律上は期限を過ぎた場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 軽自動車税の支払いは相続人が行う 軽自動車税は、相続による所有権の移転後、新所有者が納税義務を負うことになります。4月1日以降に前所有者が死亡した場合でも、その年度の税金支払い者は新所有者です。また、過去の未納税がある場合も、相続人が支払い責任を引き継ぎます。 名義変更に伴い新しい車検証が発行されたら、陸運局内の自動車税事務所で税申告の手続きをしましょう。その際は、自動車税申告書に加えて、戸籍謄本と遺産分割協議書の提出も必要です。 ▼支払いに関する手続きは、下記の記事でより詳しく解説しています。ぜひ、あわせてご覧ください。クルマの相続時の自動車税は誰が払う?税額や納めないとどうなるかを紹介 軽自動車の相続手続きにかかる費用 軽自動車の相続手続きは、基本的に費用は発生しません。ただし、ナンバー変更がある場合や車庫証明の届出が必要な際は、費用が発生します。具体的な金額は以下のとおりです。 ナンバープレート交付料 ・希望なし 1,500円程度・希望あり 4,200円程度・白ナンバー 7,000〜9,000円程度 車庫証明取得費用 500〜600円程度 ナンバープレート交付料や車庫証明取得費用は、地域によって金額が変わるため、上記は目安として参考にしてください。