「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

色褪せない名車!スバル「アルシオーネ」。今見ても斬新なデザイン

スバルアルシオーネはスバルが1985年から1991年まで製造販売していた2ドア4シータークーペです。全長4,450mm全幅1,690mm全高1,295mm(6気筒モデルは1,335mm)のミディアムサイズクーペとしてデビューしました。デビュー当初は水平対向1.8Lターボエンジンを搭載した四輪駆動のVRターボと前輪駆動のVSターボの2グレードを展開。1987年のマイナーチェンジにて水平対向6気筒2.7L自然吸気エンジン搭載のVXを追加しています。アルシオーネのキャッチコピーは「4WDアヴァンキャルド」「オトナアヴァンキャルド」でした。この言葉が示すように2ドアクーペに四輪駆動を組み合わせたモデルは当時アルシオーネしかなかったのです。この組み合わせだけでも当時のライバルとは一線を画したスペシャリティモデルでした。アルシオーネが特異な存在であったのはこれだけではありません。 斬新で新鮮味のあるデザインも魅力のひとつ 今見ても斬新で新鮮味のあるデザインも魅力のひとつ。スバル車唯一のリトラクタブルヘッドライト、ウェッジシェイプのフォルム、直線的で空気抵抗を考えられたエクステリアが特徴です。ドアノブ部分の出っ張りをなくしたデザインにも挑戦しているほど作り込まれています。驚きなのはインテリアです。ジャンボジェット機のコックピットのようにドライバーオリエンテッドな室内空間、水平を基調に直線を使って描かれる造形は特別感があります。立体的でテレビゲームのような表示をするメーターと6時15分の位置に配されているステアリングスポーク、スイッチ類を集約したコントロール・ウィングは個性的でスバルらしさをアピールしたデザインといえます。前置きが少し長くなってしまいましたがスバルアルシオーネがなぜ名車と言えるのかということを紐解いていきましょう。 影響を与えた技術の塊だった 名車と呼ばれるクルマは世の中にたくさんあります。誰もが認める名車もあればファンが認める名車などさまざまな定義があります。筆者がスバルアルシオーネを名車だと認める理由は後の自動車業界に大きな影響を及ぼしたと言えるからです。 〈エクステリア・インテリアデザイン〉 まずはデザインです。有名なカーデザイナージウジアーロを彷彿とさせる面で構成されるウェッジシェイプのエクステリアはスバル社内の日本人デザイナーによるものです。直線的で低くなっているボンネットフード、台形型のシルエットを生み出すルーフライン、フラットなトランクフードはダックテールになっています。ヘッドライトはスバル車最初で最後のリトラクタブルヘッドライトを採用、テールライトは一文字に伸びておりライトの厚みは薄くボディサイドまで回り込んでいます。テールライトからフロントタイヤハウス・フロントバンパーまで続くキャラクターラインが力強さと近未来感漂う雰囲気を放っています。インテリアに目を移すとフラットで傾斜のついたダッシュボード、センターコンソールには戦闘機を思わせるガングリップタイプのシフトノブ、整列したオーディオとスイッチ類、真円形ステアリングのスポークは異形の6時15分、ステアリングの奥には左右に張り出しスイッチが並べられたコントロール・ウィングが配置されています。デジタルメーターには自分のマシンが直線レーンを走っているような表示がされ、タコメーターとターボメーターは奥から手前にゲージが進んでくる独自の方式。まるでゲームのモニターのようなレイアウトです。かつての中島飛行機から富士重工業へ変わりスバルになった歴史を感じさせるドライバーオリエンテッドなコックピットはドライバーではなくパイロットと呼べるほどの世界観を持っています。 〈テクノロジー〉 技術面でもアルシオーネは独自の世界観を持っていました。独特なデザインは空気抵抗の少なさに貢献しており日本車で初めてcd値=0.29を達成しています。アルシオーネがデビューした頃のスペシャリティクーペはFFもしくはFRを採用しているモデルが多かったのに対しアルシオーネは四輪駆動モデルもラインナップ。1985年のデビューでは水平対向4気筒1.8Lターボエンジンを搭載していましたが高級路線へ進路を進めるために2気筒をプラスした水平対向6気筒2.7L自然吸気エンジンを1987年に追加。四輪駆動搭載モデルにはセルフレベリング機能付きエアサスペンションE-PSを装着。さらに先進技術として路面摩擦係数が低い前後輪を基準としてブレーキ制御を行う精度の高いABSシステムを搭載、前後輪にトルク配分を行うトラクションコントロールACT-4、電動パワーステアリングCYBRIDを採用しています。ACT-4とCYBRIDを統合制御することにより車両の異常な動きを未然に防ぎ事故を抑制する安全技術アクティブ・セーフティを他社に先駆けて導入していました。水平対向エンジン、安全技術、四輪駆動システムの3つは現在もスバルのクルマ作りに活かされている技術ですね。アルシオーネをきっかけにスバルという自動車メーカーが世界に知られるようになり先進的な安全技術の提案は自動車業界に影響を与えたといっても過言ではないでしょう。 今でも色褪せない名車に乗りたい! 斬新なデザインと革新的な技術を搭載したアルシオーネはプラザ合意など経済的影響により販売台数が伸びず1985年から1991年の6年間1世代限りで終了してしまいましたが自動車業界に影響を与えた名車です。その名車はまだ現存しているのでしょうか。中古車情報を見てみるとなんと1台見つかりました。ただし、2019年1月時点での情報なのでいつなくなるかはわかりません。ちなみにこの1台は1987年式で走行距離は約138,000kmで本体価格は298万円です。新車販売時アルシオーネは1.8LターボエンジンのVSとVR、2.7LエンジンのVXの3グレードを展開していました。この3グレードの中でオススメは当時としては最新であったテクノロジーを搭載している2.7L水平対向6気筒エンジン搭載のVX。日本の技術力や中島飛行機から続くスバルらしさが光るVXがオススメです。 現在のスバルの礎 水平対向エンジン、統合安全技術、AWD(四輪駆動システム)を取り入れたスペシャリティクーペのアルシオーネ。ライバルとの差別化、統合制御によるアクティブ・セーフティをいち早く導入したアルシオーネはスバルの歴史を変えただけでなく自動車業界に影響を与えたモデルです。現在販売されているスバル車を見てみると水平対向エンジン、アイサイトをはじめとする予防安全を含む統合安全システム、シンメトリカルAWDを搭載したモデルを展開しています。現在スバルの中核を担っている技術の原型と言えるモデルがアルシオーネなのです。現在のスバルがあるのもアルシオーネがあったからこそ存在しているといえるのではないでしょうか。

誰もが一度は聞いたことがあるのでは?永遠の名車スカイラインGT-Rは語り継がれる

日産スカイラインGT-R、一度は聞いたことがある車種名でしょう。クルマ好き、日産ファン、GT-Rファンなど多くのファンに愛され続けている名車のひとつです。初めてスカイラインにGT-Rの名が冠されたのは1969年に登場した3代目スカイライン。当時はスカイラインの高性能バージョンとして誕生しました。時を経て1989年8代目スカイラインから設定されたスカイラインGT-Rはレースでの使用も視野に入れた高性能ハイパフォーマンススポーツカーとして登場。以降、多くのファンを魅了し憧れる日産を代表する日本を代表するスポーツカーに成長しました。現在でもスカイラインGT-Rは日本のみならず世界中で高い人気を維持している名車です。 スカイラインの高性能版からスポーツカーへ 〈直列6気筒S20型エンジン時代〉 「GT-R」「R」などさまざまな愛称で呼ばれるGT-Rの経歴を振り返っていきましょう。1964年日本グランプリでポルシェ904の前を走るプリンス・スカイラインGT。この光景が「スカG伝説」となりスカイラインGT-R誕生のきっかけとなる出来事。その後スカイラインGTは日本グランプリで活躍し輝かしい成績を残しました。1968年、スカイラインが3代目へフルモデルチェンジされすぐにスポーツバージョン「2000GT」も販売されましたが、スカGを知る人たちからすれば物足りないスペックのマシンでした。多くのファンは高性能ハイパフォーマンスエンジンを搭載したスカイラインを待ち望み1969年ついに「日産スカイライン2000GT-R」が誕生します。 直列6気筒DOHC4バルブエンジン「S20型」は当時としてはハイパワーなエンジンでエンジン単体価格は70万円。「スカイライン2000GT-R」の車両本体価格が150万円でしたのでエンジンだけで車両本体価格の半分を占めていました。スポーツモデル日産スカイライン2000GTが当時86万円であったことを考えると相当高価なクルマであり価値のあるエンジンを搭載していた初代スカイラインGT-R。大人しい3ボックススタイルセダンにハイパフォーマンスなエンジンを搭載したスカイライン2000GT-Rはまさに「羊の皮を被った狼」。1972年にスカイラインがフルモデルチェンジを行い「ケンとメリーのスカイライン」のコマーシャルで有名になった通称「ケンメリ」に世代交代。翌年1973年にスカイライン2000GT-Rをラインナップ、エンジンは先代同様S20型直列6気筒エンジンを搭載していますがボディの大型化により重量が増加しサーキットを走ることなく、わずか4ヶ月総生産台数197台で生産が終了となります。ケンメリGT-R生産終了から16年もの間、スカイラインGT-Rは一時的に歴史が途絶えることになります。 〈直列6気筒RB26DETT時代〉 16年の時を経て1989年8代目スカイラインからスカイラインGT-Rが復活。このスカイラインGT-RがR32型GT-Rと呼ばれるスカイラインGT-Rです。全長4,545mm全幅1,755mm全高1,340mmのサイズでヨーロッパ勢のスポーツモデルに勝てるよう開発されたR32型スカイラインGT-Rはハイテクずくし。四輪マルチリンク式サスペンション、前後輪トルクを0:100から50:50まで自動的に無段階で変化させることができる電子制御トルクスプリット4WD「ATTESA E-TS」、四輪操舵システム「HICAS」などの電子デバイスを世界に先駆けいち早く導入。そして忘れてはならないスカイラインGT-Rを支える心臓「RB26DETT」エンジンによってハイパフォーマンス・ハイテクノロジーマシンになったのです。RB26DETTエンジンは2568cc直列6気筒DOHC4バルブセラミックタービンで過吸するツインターボエンジン。最高出力280PS最大トルク36.0kgmを絞り出しますがあくまでも自主規制によるスペック。全日本ツーリング選手権のレギュレーションに対応したRB26DETTエンジンはレース用にチューニングを施すと800PSを越えることもありました。組み合わされるトランスミッションは5速MTでハイパワーを最新テクノロジーで安全に楽しめる新生スカイラインGT-RがR32型だったのです。 1994年まで生産され、1995年にモデルチェンジを行いR33型スカイラインGT-Rになりました。全長4,670mm全幅1,780mm全高1,360mm。エンジンはRB26DETTを継承しましたが最大トルクを37.5kgmへパワーアップ。エクステリアやインテリアデザインを変更し若干のボディサイズをアップしています。1998年にR33型スカイラインGT-Rの生産を終了。1999年からR34型スカイラインGT-Rの販売が開始されます。全長4,600mm全幅1,785mm全高1,360mm。このR34型スカイラインGT-Rが「スカイラインGT-R」として最後のGT-Rになります。R33型で評価が良くなかったデザインとボディサイズを見直しスタイリッシュで存在感のあるデザインへ変わりました。引き続きRB26DETTエンジンを受け継ぎ精度を上げ最大トルクを40.0kgmまで向上。年代と世代を重ねる度に熟成とパワーアップをしたエンジン。それに伴いボディ剛性を高め、エアロパーツの装着、各種メカニズムの更新や強化をしていきました。2002年、ついにR34型スカイラインGT-Rの生産が終了。3世代にわたり13年続いたRB26世代スカイラインGT-Rは幕を閉じました。圧倒的なパフォーマンス、ハイパワー、スタビリティ、電子制御を備えた型式RとつくスカイラインGT-Rは名車となり、ポテンシャルが高く、耐久性のあるRB26DETTエンジンは現在でも名器と呼ばれるエンジンになりました。 名車・名器を手に入れる 大きく世代分けすると2000cc「S20」エンジン搭載時代と2568cc「RB26DETT」エンジン搭載時代に分けられます。S20時代は「スカイライン2000GT-R」モノグレード、RB26DETT時代は「スカイラインGT-R」、「スカイラインGT-R スペックV」、「スカイラインGT-R Mスペック」などさまざまなグレードを展開しています。中古車情報を見てみると最も手に入れやすい個体でも200万円程度、最終型(R34型)もしくはS20エンジンを搭載したモデルは1,500万円を越える価格が掲げられています。幅広い価格帯のスカイラインGT-Rの中でも今回オススメするのは「R34型スカイラインGT-R(ノーマル)」です。中古車市場にはノーマルグレードR34スカイラインGT-Rは2019年1月現在で20台弱出回っている状況で本体価格は約500万円~が一般的な相場のようです。 あえて標準モデルをオススメする理由は、素の状態でポテンシャルの高さを知ることがスカイラインGT-Rと長く付き合うことができるコツだと筆者は考えるからです。素の状態を知ることでエンジンの特徴、トランスミッションの特性、ボディ剛性、サスペンションの懐の深さなどスカイラインGT-Rというクルマ本来の実力を知ってから、もっとエンジン性能を上げたい、もっとコーナリング性能を良くしたいなど自分の好みに合うチューニングをしていくとスカイラインGT-Rに愛着が湧き、カスタマイズの楽しみが増え、チューニング効果を知るためにスカイラインGT-Rとドライブに出かけ、スカイラインGT-Rとの対話をしながら自分オリジナルのスカイラインGT-Rを育てることができるからです。歴史的な名車であるスカイラインGT-R、レース用として使うことを視野に入れた名器と呼ばれるRB26DETTエンジン、これらを手に入れられるのは現在中古車市場に出回っている今しかありません。ぜひこの機会にスカイラインGT-Rを検討してみてはいかがでしょうか。 伝説となるスカイラインGT-R 日本のみならず海外からも評価が高く人気が高いスポーツカー日産スカイラインGT-R。間違いなく日本の宝であり自動車史に残るモデルです。日本の技術、日産の技術力を世界に示したスカイラインGT-Rの功績はスカイラインGT-Rが消えたとしても語り継がれることでしょう。スカイラインGT-Rとしての歴史は2002年に幕を閉じましたがスカイラインから独立したGT-Rは2007年からR35型GT-Rとして今も歴史を刻み続けています。

レクサスRCの頂点「Lexus RC F」について深く掘り下げると見えてくるものがある

2014年、レクサスが世に送り出したパーソナルラグジュアリー2ドア4シータークーペレクサスRC。このレクサスRC開発の裏にはレクサススポーツ「F」の存在がありました。今回はレクサスRCの頂点に位置するRC Fについて深く掘り下げていきましょう。RC Fの成り立ち、RC F開発秘話、RC Fの実力、RC Fオススメスペックなど紹介します。 特別なRC「Lexus RC F」 レクサススポーツを象徴する称号として、パフォーマンスに優れたスポーツモデルに与えられるエンブレム、それが「F」です。この「F」の由来はレクサスの開発拠点でもある富士スピードウェイの頭文字の「F」です。レクサスのパーソナルラグジュアリースポーツクーペRC FはRCの持つ「エモーショナルな走り」「アバンギャルドなクーペ」という開発コンセプトはそのままにエンジン、足まわり、空力パーツなどは専用装備。「走りを楽しみたい人なら誰でも、運転スキルに関係なく笑顔になれるスポーツカー」を目指して作られています。全長4,705mm全幅1,850mm全高1,390mm車両重量1,790kg(カーボンエクステリアパッケージの場合1,780kg)。 F専用漆黒メッキグリル、フロントバンパー両サイドにはオイルクーラー開口部を設け、エンジンフード上にはエアアウトレット、速度によって制御が行われるアクティブリアウイングがエクステリアで特徴的な部分。室内にはヘッドレスト一体型ハイバックスポーツシート、ドライブモードにより表情が変わる専用メーターを装備しています。後輪駆動車としては世界初の駆動力制御システム「TVD(Torque Vectoring Differential)」を設定。走行状態に関わらず後輪左右の駆動力を電子制御で最適化するシステムをメーカーオプションにて選択することができます。さらに軽量化を目的としたカーボンエクステリアパッケージも設定。ボンネット、ルーフ、リアウイングがカーボン製になり約10kg軽量化することができます。重たいボンネットやルーフを軽量化することで重心高を下げることができるのもメリットのひとつ。このカーボンボンネットとカーボンルーフはレクサススポーツの頂点「LFA」が作られていたLFA工房にて生産されています。 搭載されるエンジンは最高出力、RC Fの実力 レクサスRC Fに搭載されるエンジンは最高出力477PS/7,100rpm 最大トルク54.0kgm/4,500-5,600rpm V型8気筒5.0L自然吸気エンジン。このV8エンジンはかつてレクサスが販売していた初めての「F」モデル「IS F」に搭載されていたエンジンを大幅にリファインしたもの。2007年にデビューしたレクサス初のFがIS F。IS Fをリリースした頃はレクサス開発陣もスポーツモデルをどのように作っていいのかわからず模索しながら作っていましたが、IS Fの生産が終了するまでの6年間、改良を続けることによってどのようにスポーツモデルを作っていけば良いのかというノウハウを手に入れてきたと開発責任者は話しています。ターボなどの過吸に頼らず大排気量自然吸気エンジンを高回転まで回す喜びは今やレクサスFかイタリアの自動車メーカーほどにまで減ってきている絶滅危惧種。 ターボやスーパーチャージャーでは得られない回転フィールや力が涌き出ていく感覚を日本車の新車で手に入れることができる貴重なハイパフォーマンスエンジンがレクサスFに搭載されているエンジンなのです。組み合わされるトランスミッションは8速ATの「8-speed SPDS」。近年、欧州車やスポーツカーに搭載されることの多い2ペダルMTいわゆるデュアルクラッチトランスミッションではなく、通常のオートマチックトランスミッションを搭載しているRC F。しかし、この8速ATは、ほぼ全域でロックアップするだけでなく変速レスポンスも素早いという特徴を持っているため2ペダルMTに遜色のない仕上がりになっています。エンジンやトランスミッションだけでなくこれらのパワーを支えるサスペンションや制動を確実なものにするブレーキも専用にチューニングされたものが与えられています。 RC F開発にあたっては世界中のあらゆるサーキットを走り込み開発されたこともありサーキットでの限界性能を引き上げるだけでなく、パーソナルラグジュアリークーペとして街中でも快適な走行を楽しめるセッティングを施しているのです。乗用車からしたら確かに硬めの足まわりでゴツゴツした感覚もありますが、ボディ剛性やしっかりとホールドするスポーツシートにより不安感なくスポーツドライビングを楽しむことができます。もうひとつRC Fのポイントはサポート性に優れたスポーツシート。このスポーツシートは身体にピタッとフィットする形状になっています。シートの縫製パターンもヒトの骨格や筋肉の流れに沿ったパターンを採用。これにより適正な姿勢を作ることができ身体に負担をかけずにハンドルやアクセルの操作に集中できます。適正な姿勢を保持してくれるスポーツシートは腰痛まで治してくれる効果もあるようです。 RC Fを手にするならこれ! レクサスRC Fはグレード展開が基本的にモノグレードであるため主な違いは外装色や内装色、パッケージオプションが装着の有無によって変わって価格が変わってきます。新車価格は標準のレクサスRC Fは982万4,000円、カーボンエクステリアパッケージは1,059万4,000円となっています(2018年12月現在)。現在新車で販売されているRC Fには予防安全装置「Lexus Safety System+」や運転支援システムが標準装備され安全性の高いハイパフォーマンスパーソナルラグジュアリークーペへと進化しています。2018年はじめには、35台数限定特別仕様車「F 10th Anniversary」を販売。特別装備として、専用ボディカラーのマットマーキュリーグレーマイカ、専用ブルー内装色、専用エアロパーツ、専用ホイール、専用ブレーキキャリパー、専用チタンマフラーなどブルーを基調とした特別な仕様となっています。中古車情報を見てみると、デビュー当時(2014年モデル)のRC Fは500万円~リセールしています。台数限定特別仕様車もごく稀に出回っています。純粋にレクサススポーツの最高峰RC Fを楽しむのであればベースのRC Fで十分に楽しめます。今では貴重な大排気量自然吸気エンジン、スポーツシートが奢られ専用チューニングが施されているRC Fは素の状態でもパフォーマンスに優れ満足度の高いレクサススポーツなのです。 〈オススメまとめ〉 ・オススメは標準グレード「RC F」 ・2018年時点での新車本体価格は9,824,000円 ・中古車「RC F」であれば5,000,000円程度 Fの価値とは レクサスがリリースしているハイパフォーマンススポーツモデル「F」。「RC F」の開発を担当し、かつてリリースしていた「IS F」を提案、「F」ブランドを立ち上げ、スポーツグレードを「Fスポーツ」に統一した人物がレクサスインターナショナル矢口幸彦主査。矢口主査はレクサス「F」について、「僕たちはIS FとかRC Fを作っているのではなく「F」を作っているのです。レクサスとしてエモーショナルを訴求するするということが「F」にとって大きいわけです。幅が広く懐が深く、プロが乗っても、免許取り立ての人が乗っても楽しいモデル。」と話しています。誰が運転しても楽しめる安全なハイパフォーマンススポーツカーがレクサス「F」の価値なのです。乗り手を選ぶ車ではなく万人が楽しいと思えるクルマ、アマチュアからプロまで多くの人に満足してもらえるスポーツモデルがレクサス「F」。このような想いを形にしたモデルがレクサスRC F。今後もレクサススポーツ「F」が進化し誰もが安全に楽しめる刺激的なモデルをリリースしてくれるのを期待したいですね。

復活のレクサスクーペ。高級車としての質感とブランドアイコンを見事に調和させた「レクサスRC」

2005年、レクサスブランド日本導入時にレクサスSCとして導入されたラグジュアリークーペコンバーチブルが2010年に生産が終了し、これ以降レクサスにはブランドを象徴するクーペラインナップがありませんでした。2012年、高級車ブランドとして一目でレクサスとわかる新たなデザインアイコン「スピンドルグリル」が導入され、その後レクサスのCMで少しずつRCが姿を表し始めました。ついに、2014年、レクサスRCがデビュー。レクサスブランドとしては4年ぶりに加わったクーペラインナップがRCです。 高級車ブランドのアイコン 高級車ブランドのアイコンとしてクーペは重要な役割を果たします。ブランドを表す象徴、ブランドの代名詞、ブランドイメージなどブランドを印象付ける役割を担っているのです。大きめのスピンドルグリル、L型に光るポジショニングライトとテールライト、小型3眼LEDライトなどレクサスブランドを象徴するアイコンが多く取り入れられたエクステリアデザイン。低く緩やかなカーブを描くボンネット、Aピラーからトランクにつながる半円型のルーフライン、張り出しを強調した前後フェンダーなどクーペらしいスタイル。水平基調のソフトパッドを使ったダッシュボード、大きめのニーパッド、一体感のあるナビ画面やスイッチ類、サイドサポート・ショルダーサポート付スポーツレザーシートなど質の良いマテリアルを使ったインテリア。高級車としての質感とブランドアイコンを見事に調和させたクーペがRCです。筆者自身、スピンドルグリルが一番似合うレクサスだとRCデビュー登場時に思ったほどです。 RCのテーマは「アバンギャルドクーペ」、開発陣は「純粋にカッコいいクルマを目指した」と話し、今までの開発手法の枠を取り払い、ユーティリティのことを気にするのは止め、純粋にFRの楽しさを追求するために社内で常識とされていた枠を外してとにかく楽しさを追い求めるという新たな手法を取り入れたと開発責任者自ら話をしています。「もっといいクルマを作る」ために社内ルールの枠を取り外した新生レクサスがRCだったのです。この決断が見るものを魅了し誘惑するデザインへとつながり、エモーショナルな走りをイメージさせるエレガントクーペRCを誕生させ、レクサスブランドのイメージを大きく変えたといっても過言ではありません。 RC=Radical(先進の) Coupe(クーペ)の名にふさわしいレクサスの先進を表すクーペがレクサスの2ドアクーペRCという存在です。実はこのクルマの裏にはもうひとつの車種開発が隠されています。そう、レクサススポーツモデル「F」。RCにはスポーツモデル「RC F」が存在します。開発当初からRC Fを念頭に開発が行われたRCのボディ剛性は高く、そのまま「F」に流用できるほどのポテンシャルを持っています。よって、RCはガッチリとしたボディと安心感のある乗り心地の良いエレガントクーペとなったのです。4年ぶりに復活したレクサスブランドアイコンクーペRCは新生レクサスのスタートでもありレクサスの開発手法すら変えた革新的なクーペなのです。 エレガントクーペRCには豊富なバリエーションがある レクサスの将来を背負って誕生したエレガントクーペRCには豊富なバリエーションがあります。マイナーチェンジ後のラインナップも含めて紹介します。2014年RC登場時には3.5Lガソリンエンジンモデル「RC350」と2.5Lハイブリッドモデル「RC300h」をラインナップ。それぞれにスポーツグレード「Fスポーツ」も合わせて設定。2015年、2.0Lターボエンジンモデル「RC200t」を追加。2017年、改良と特別仕様車リリース。改良により2.0Lモデル「200t」を「RC300」へ変更。またレクサスの予防安全パッケージ「Lexus Safety System+」を全車標準装備。2018年、マイナーチェンジ。エクステリアおよびインテリアデザイン意匠の変更、空力性能改善、足回りの改良で走りの質を向上。 〈RC350〉 RC350はV6 3.5Lガソリンエンジン。筒内噴射とポート噴射を組み合わせた燃料噴射システム「D-4ST」を搭載。トランスミッションは最短0.2秒でシフトチェンジが完了する8速オートマチックトランスミッションが組み合わされます。2017年の改良では燃費性能に優れる「2GR-FKS」エンジンへと変更。 〈RC300h〉 2.5Lガソリンエンジンにモーターを組み合わせたレクサスハイブリッドシステム搭載モデル。力強いモーターのアシストでスポーティーでありながらも低燃費。環境性能と運動性能を併せ持つ定評のあるハイブリッドシステムです。組み合わされるトランスミッションは電気式無段階変速機。 〈RC300〉 レクサスのダウンサイジングターボエンジンとして登場したRC300。2.0L直列4気筒直噴ターボエンジン搭載。ツインクロスターボチャージャー、可変バルブ機構「Dual VVT-iW」、直接燃料噴射機構技術「D-4ST」を採用し、低回転から太いトルクを発生させます。ターボラグはなく、あたかも大排気量自然吸気エンジン車のような自然な乗り味が特徴。組み合わされるトランスミッションは8速オートマチックトランスミッション。 〈Fスポーツ〉 レクサスのスポーティーグレードとして用意されている「Fスポーツ」。専用エクステリア、専用インテリアが与えられ、RCの持つエレガントでスポーティーなスタイルをより強調するオプション。具体的には、専用スピンドルグリル、専用ウィンドウモール、専用エンブレム、専用ホイール、専用スポーツサスペンション、専用ディンプル本革ステアリング、専用ディンプル本革シフトノブ、専用アルミペダル・フットレスト、専用スカッフプレート、専用本革スポーツシート、専用液晶メーターなどが装着されます。またグレードによって装備できるFスポーツ専用オプションも用意しています。 オススメグレードはこれ! さまざまな組み合わせができるRCですがオススメグレードは「RC300 Fスポーツ」です。2.0Lダウンサイジングターボエンジンを搭載したモデルのFスポーツは、走り、内装や質感、ランニングコストの観点からも維持がしやすいエレガントスポーツクーペ。RCラインナップの中でもエントリーグレードとして位置づけられている「RC300」の新車本体価格で556万円~となっています。オプションのFスポーツを装着しても手か届かない価格にはならないところがポイント。またFスポーツはリセールバリューが良いため手放すときにも有利になるオプションです。 中古車情報を見てみると「RC300 Fスポーツ」(旧RC200t Fスポーツ)は3年落ちでも400万円以上のプライスが掲げられています。中古車でも高値で買い取られる理由としてレクサスの塗装技術も影響しています。レクサスの塗装は多層構造になっているため深みのある艶やかな塗装が長持ちするような技術が取り入れられています。よって、中古車であってもコーティングを再施工するだけで新車のような輝きを取り戻すことも可能です。写真や動画ではわからない部分ですのでぜひ機会があればレクサス店や買取店へ足を運んでみてください。 RCのアドバンテージ レクサスのブランドアイコンの役割を担っているクーペRC。世界を相手にしているだけあって気合いの入った作り込みがされています。特にヨーロッパ車にライバルが多く、メルセデス・ベンツEクラスクーペ、Audi A5、BMW4シリーズクーペなど競合たちが多く存在しています。そんなライバルが多く存在するカテゴリーに挑んだレクサスRCのアドバンテージは走りや外装・内装の質感だけでなく、日本車という安心感と信頼感、品質の良さ、アフターケアやアフターサービスの充実です。レクサスは顧客満足度も高く、J.D.パワー顧客満足度調査でも10年以上連続でナンバー1を獲得しています。日本の「おもてなし」が世界に認められている証拠ですね。所有する満足度の高いクルマでもあり所有した後の満足度も高いクルマがレクサスでありRCなのです。

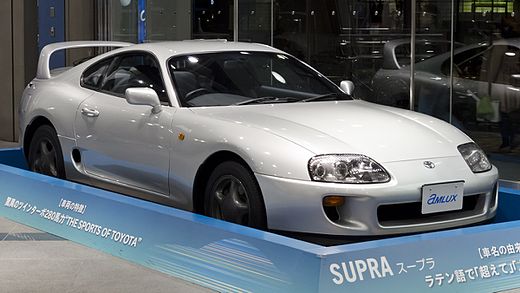

世界各国で注目されているトヨタのスポーツカー「スープラ」いよいよ新型が秒読み!

日本のみならず世界各国で注目されているトヨタのスポーツカー「スープラ」。新型スープラはすでに海外では予約が開始され、2019年はじめ頃から順次販売していくと公表されています。かつてトヨタから販売されていたスープラはいまだ高い人気を誇りその人気は衰えていません。特に「A80」と言われているスープラは中古車でも新車が買えてしまうほどの高値で取引されています。では、スープラがなぜ生産が終了した今でも人気なのか、新型スープラはどんな車なのか、スープラの過去、現在、そして次期スープラの最新情報をまとめました。 トヨタスープラとは? トヨタスープラは1978年から2002年まで販売されていたスポーツカー。「スープラ」という車名はもともと日本で販売していた「セリカ」の海外向け車名でした。日本でも「スープラ」の車名が使われるようになったのは1986年から販売された「A70型」からです。直列6気筒エンジンをフロントボンネットに収め後輪を駆動させることにこだわっていたスープラ。排気量は2.0Lから3.0Lと幅広いラインナップを取り揃えていましたがいずれも直列6気筒エンジン。直線基調のデザインとリトラクタブルヘッドライトが特徴的な初代スープラは1993年まで生産されました。1993年「A80型」へフルモデルチェンジ。3.0L直列6気筒、後輪駆動を継承し丸みを帯びたデザインへガラッと変更。A80型では重量物をなるべく中心に集めるレイアウトと空気の流れを考えた流線形デザインによりレーシングカーやチューニングカーのベースに車両として使われ、スーパーGTへの参戦や耐久選手権へ参戦し輝かしい成績を納めました。チューニングカーのベースとして使えるほどのボディ剛性の高さ、スープラに搭載されていたトヨタ製直列6気筒エンジンの耐久性の高さからエンジンチューニングを施しハイパワー車両にする人たちも続出。車両重量は決して軽くないものの重量バランスを考えられたパッケージとボディ剛性、ハイパワーチューニングが可能な耐久性の高いエンジンを持つスープラは走り好きを虜にしました。 A80型スープラ人気グレード A80型スープラのグレードは大きく分けると2つに分けることができます。3.0L直列6気筒自然吸気エンジンを搭載した「SZ」系と3.0L直列6気筒ツインターボエンジンを搭載した「RZ」系または「GZ」の2種類。今でも人気が高く高価格で取引されているのはツインターボ搭載モデルの「RZ」系。「RZ」系はツインターボエンジンにゲトラグ社製6速MT、または4速ATを組み合わせた走行に特化したグレード。「GZ」はツインターボエンジンにエアロトップ(取り外し可能な屋根)、本革シート、ウッドパネルなどを装備したラグジュアリー志向のグレードでしたが販売から数年でカタログ落ちしました。自然吸気エンジン搭載の「SZ」系は5速MTもしくは6速MTに加え4速ATも選択可能なグレード。中古車情報を見てみると、ツインターボエンジン搭載の「RZ」系グレードはカスタマイズされている車両の場合350万円以上のプライスが掲げられているものも多く見られます。一方、自然吸気エンジン搭載の「SZ」系グレードは200万円を越える車両もあれば150万円を下回る車両もあります。A80型スープラの生産販売が終了して15年以上経過していますが100万円以上の車両が多く、グレードやカスタマイズ次第で400万円以上の価格で取引される車両まであるのは驚きです。それほどボディ、エンジン、パッケージに優れているという証拠であり走り好きを満足させることができるトヨタ史に残るスポーツカーということなのです。 スープラおすすめグレードは? トヨタが製造していた人気スポーツカースープラにどうしても乗りたい。どうしても欲しいときどのスープラにすればいいのでしょうか。もちろん人気の高いツインターボ搭載の「RZ」系やチューニングされ尽くしたコンプリートカーも良いのですが、今回おすすめするのはちょっと意外かもしれませんが自然吸気エンジンの「SZ」。この「SZ」をオススメするのには理由があります。 〈おすすめ理由1.素の状態を知る〉 今や貴重なトヨタ製直列6気筒エンジン。直列6気筒はBMWの「シルキーシックス」に代表されるようにスムーズな回転フィールが特徴。ターボでなくてもアクセルを踏んだらその分だけエンジンの回転が上がり車を押し出してくれる感覚は直列6気筒エンジンと後輪駆動が成せる術。これだけでも十分ですが、重量物を中心に寄せ集めたパッケージによりステアリングを切ったら切った分スッと車が向きを変えてくれるハンドリングの良さもスープラの持ち味。直列6気筒の滑らかな回転フィール、後輪駆動の押し出し感、パッケージによる素直なハンドリングを知るのであれば「SZ」でも充分に感じられます。 〈おすすめ理由2.カスタマイズを楽しむ〉 素の状態を知り、スポーツカーの良さを楽しむことができるようになってくると、もっとパワーアップしたい、コーナリング特性を良くしたいなど自分好みの仕様にしたくなってきます。スープラ「SZ」であれば素の状態からのカスタマイズになるため自分自身でどのように変化したのかを知ることができます。エアロパーツの効果、タイヤの変化による特性の違い、サスペンションのセッティングやチューニングによるコーナリングの変化、吸排気系の変更によるエンジン回転の変化などは自然吸気エンジンを搭載した「SZ」だからこそわかる部分でもあります。スープラのカスタマイズをすることでスープラとともに自分自身の運転も上達し車への知識がより一層深くなります。共に成長することができる車がスープラ「SZ」なのです。 〈おすすめ理由3.価格〉 これが一番のポイントかもしれません。スープラは中古車市場でも珍しく価格が高騰している車種です。上級グレードにあたるツインターボエンジン搭載モデル「RZ」系は状態が良ければ300万円を越え個体によっては400万円以上のプライスの車両もあるほどです。新車と同等の価格帯である「RZ」系は手を出しにくいと考える方も多いでしょう。その点、自然吸気エンジンの「SZ」であれば一部200万円を越える個体もありますが、修復歴なし、ノーマル状態に近い車両であれば150万円を下回る価格で出回っています。150万円前後であれば手が届きやすく、修復歴が無くノーマルに近い状態であるため先ほど述べてきた「素の状態を知ること」や「カスタマイズを楽しむ」こともできます。これらの理由からスープラを手に入れるのであれば自然吸気エンジン搭載の「SZ」がオススメです。トランスミッションは5MTもしくは4ATが「SZ」には存在します。やはり運転の楽しさ、エンジンを回す悦びを感じられるのは自分の意思でギアを変えられるMT。状態の良い好条件の「SZ」5MTに出会えるかどうかは運とタイミング次第です。 スープラ今後の動向 先にもお伝えしたように2019年から順次新型スープラを販売していく意向をトヨタが公式発表しています。すでにテスト走行やカモフラージュ車両の目撃情報、共同開発しているBMW Z4の先行情報など新型スープラに繋がる情報が徐々に公開されてきています。一般的に新型モデルが販売されると中古車市場にも影響し動きが出てきます。スープラの場合、先代スープラ(A80型)がトヨタオリジナルだったのに対し新型スープラはBMW Z4と共同開発です。よって、新型スープラは過去のスープラと根本が大きく違います。このことからも新型スープラの販売が開始されても中古車市場にはさほど影響がないと予想することができます。 新型スープラの最新情報 少しずつ公開されてきた情報、姉妹車のBMW Z4の情報、世界各地での目撃情報など新型スープラの姿が徐々に明らかになってきました。2018年だけでも3月のジュネーブモーターショーにて「GR Supra Racing Concept」の公開、7月にはイギリスのグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにてスープラプロトタイプの走行が行われ、直列6気筒エンジンに後輪駆動であることや2012年から開発がスタートしていること、A80型スープラの要素を取り入れているなどトヨタ多田チーフエンジニア自らが話しています。10月には2019年1月に開催されるデトロイトモーターショーにて新型スープラを初披露することを発表すると同時に2019年前半より順次世界各国で販売することを公言しています。スープラの復活、直列6気筒エンジン後輪駆動を継承、A80型スープラに敬意を払いスープラらしさを追及している新型の動向も楽しみですね。

日産自動車を代表する生粋のスポーツカー「フェアレディZ」。現在でも人気名車の地位は変わらない

日産フェアレディZは日産自動車を代表する生粋のスポーツカーです。日産のスポーツカーというとGT-Rと思う方も多いと思いますがGT-Rはもともとスポーツセダンであるスカイラインの派生モデルとして誕生したのに対し、フェアレディZはスポーツカーを作ることを念頭に置いて誕生したモデルです。フェアレディZの歴史は長く、初代フェアレディZは1969年から1978年、2代目は1978年から1983年、3代目は1983年から1989年、4代目は1989年から2000年、5代目は2002年から2008年、6代目は2008年から現在(2018年時点)に至ります。この歴史を見てわかることは初代から4代目までは順調にモデルチェンジを重ね脈々とフェアレディZの歴史を繋いできたのに対し、4代目終了から5代目までは2年間のブランクがあります。初代から4代目までどのような歴史をたどり繋がれたのか、そして5代目販売まで2年のブランクで何があったのかフェアレディZの歴史と特徴を交えながら掘り下げていきましょう。 歴史を繋いだZたち フェアレディZの名が与えられたのは1969年からです。以前まではオープンボディのフェアレディだったのに対しフェアレディZはクローズドボディのクーペとして誕生。この初代フェアレディZは「S30」と呼ばれるモデル、そう、漫画「湾岸ミッドナイト」の「悪魔のZ」はこの初代フェアレディZであるS30型なのです。ヨーロッパのGT(グランドツーリングカー)に匹敵するスペックと装備を備えながら価格を抑えたS30型フェアレディZは北米を中心にヒットしました。日本においても漫画の影響でS30型フェアレディZに憧れた人も多いのではないでしょうか。ロングノーズショートデッキのスタイルは典型的ではありますが非常に長い鼻先と丸型ヘッドライトはフェアレディZの個性を主張しています。1972年からは神奈川県警高速機動隊でパトロールカーとしても使われ総走行距離はなんと約37万キロを走行し大活躍しました。1978年まで9年間に渡り販売された初代S30フェアレディZはフルモデルチェンジを行い2代目S130型となりました。 初代のロングノーズショートデッキスタイルを継承しながらも若干ワイドサイズとなった2代目フェアレディZ。2代目も北米を中心にヒットし、登場から1年足らずで生産台数10万台を越え、1983年には初代からの累計販売台数100万台を突破しました。2代目フェアレディZは国産車で初めて「Tバールーフ」仕様を追加。この頃人気のあったテレビドラマ「西部警察」に登場していた「スーパーZ」は2代目S130型フェアレディZです。初めてのTバールーフやテレビドラマでも話題になった2代目ですが1983年にフルモデルチェンジ。3代目Z31型となります。伝統のロングノーズショートデッキスタイルは取り入れつつも空力性能を考慮しエクステリアを大幅にシェイプアップ。この世代から丸型ヘッドライトではなくなり「パラレルライジングヘッドランプ」を採用しています。点灯消灯のたびに上下に動いて開閉するライトは個性的であり、消灯時にもヘッドライトのレンズの一部が露出しているのがポイントです。エンジンも従来からあった直列6気筒エンジンだけでなくV6エンジンもラインナップ。欧州向け仕様は最高速度250km/hを記録する大パワーモデルもありました。 1989年にフルモデルチェンジ、4代目Z32型になりエクステリア面で大きな変更がされました。初代からの特徴であったロングノーズショートデッキスタイルを改めてワイドアンドローのスポーツカースタイルを取り入れました。当時のキャッチコピーは「スポーツカーに乗ろうと思う。」コマーシャルにも使われて記憶にある方も多いのではないでしょうか。3代目で特徴的てあったヘッドライトは固定式になり傾斜が緩く、ボディを削ったように配置されている独特なヘッドライトはランボルギーニ・ディアブロやR390にも使われたのは有名な話です。完璧なスポーツカーを目指して作られた4代目はパフォーマンス面でも優れており、日本国産車で初めて280馬力に達しました。海外向けには280馬力を上回る300馬力エンジン搭載モデルが輸出されましたが日本では国の指導により280馬力規制がかけられました。2004年まで続く280馬力規制は4代目Z32フェアレディZがきっかけと言われています。順調に4代目まで歴史を繋いできたフェアレディZはバブル景気の絶頂と崩壊の波に打たれ、追い討ちをかけるように日産自動車の経営が傾き、2000年に生産が終了。1969年から2000年まで約30年4世代にわたり続いたフェアレディZは一度幕を下ろすことになります。 Zの復活 先代である4代目生産終了から2年後の2002年フェアレディZが復活します。この頃、日本経済はバブル崩壊の影響を受け決して景気がよかったわけではなかったものの、カルロス・ゴーン就任後フェアレディZの開発が再開され5代目Z33型の販売が開始。エンジンは3.5L V6自然吸気エンジンを搭載し2シーターのみの設定。歴代モデルに設定されていた2by2は未設定になりました。2シーター化とコンパクトな車体に大排気量自然吸気エンジンを搭載し、初代を彷彿とさせるロングノーズショートデッキスタイルを取り入れファストバック形状となった5代目フェアレディZは日産のイメージリーダー的な存在となりました。Z33型フェアレディZ発表時「Zは毎年進化する」と宣言された通り年次改良が重ねられました。さらに特別仕様車の販売や日産のレース部門でもあるNISMOからコンプリートモデルとして2004年に「S-tune GT」、2007年に「Version NISMO/NISMO350Z」、「Version NISMO Type 380 RS」などを展開。 ビッグレースでも輝かしい成績をおさめている スーパーGTやスーパー耐久といったレースにも積極的に参戦し輝かしい成績をおさめています。2008年にフルモデルチェンジを受け6代目Z34となります。排気量を若干アップしV6 3.7L自然吸気エンジンを搭載しています。先代のZ33よりもホイールベースを100mm短くすることによりフェアレディZの特徴でもあるロングノーズショートデッキスタイルを強調。6世代目となるZ34は開発当初からオープンモデルである「ロードスター」を視野にいれて開発されているためボディのねじり剛性、前後曲げ剛性、横曲げ剛性のアップをしつつ重量増加はアルミニウムを使用したこともありZ33と同等の水準を維持しています。先代Z33と同じように2007年に「Version NISMO」、2013年からはVersion NISMOに代わり「フェアレディZ NISMO」仕様もラインナップ。2016年フェアレディZ NISMOのパトロールカー仕様3台が警視庁高速道路交通警察隊や交通機動隊に寄贈されました。フェアレディZ復活から15年以上が経過した今でもフェアレディZに憧れるのはスポーツカーの典型的なスタイルを継承しつつも確実に絶えず進化し続けているからと憧れるのでしょう。Z34が登場して約10年。そろそろフルモデルチェンジのタイミングが近づいているのではないかという噂もあります。熟成したフェアレディZを購入するのであれば「NISMO」でしょう。高価格にはなりますがNISMO専用装備が多く、心地よい吹けあがりをするチューニングされたエンジンは価格以上の価値があります。GT-Rが話題となる日産のスポーツカーですが今後も歴史あるフェアレディZを絶やさず進化させ続けてもらいたいですね。フェアレディZファンも確実にいるのですから。

LEXUSにとって永遠のフラッグシップハイパフォーマンスカー。LEXUS LFAの人気は続く

LEXUS LFA。この車は正しくスーパーカーでありLEXUSにとって永遠のフラッグシップハイパフォーマンスカーです。このLFAがなければ今のLEXUSは存在していなかったかもしれません。それほど後世に影響を及ぼしたLEXUSの頂点に位置する車がLFAです。 「LF-A」から「LFA」へ 2005年のモーターショーにてLEXUSの今後を示唆するスタディモデルとして公開されました。あくまでもこの時点ではコンセプトの提示程度に留まっていましたが、スーパーカーやハイパフォーマンスカーへの夢を見させてくれる衝撃的なモデルであったことは間違いありません。この時点の情報は5L以下のエンジンで500PS以上、最高時速320km/h以上ということだけが公開されていました。後にV10エンジンであることとフロントにエンジンを搭載しリアアクスル上のトランスアクスル構成を採用することが公開され徐々に詳細スペックが明らかになっていき「LF-A」が夢ではなく現実に近づいてきました。2007年のモーターショーではLEXUSのスポーツシリーズ「F」を正式発表。 「LF-A」についても自然吸気V10エンジンであること、ボディにはCFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic:炭素繊維強化プラスチック)が使われることが公表されました。2008年のモーターショーではオープンモデルのロードスターを発表。追加情報はパドルシフト式のオートメーテッドシーケンシャルギアボックス(ASG)が搭載されることが明らかにされました。2005年から少しずつ小出しに情報を公開してきた「LF-A」はついに2009年のモーターショーにて市販車モデル「LFA」を公開。0-100km/h加速は3.7秒、最高時速325km/hと日本車の市販車でも驚異的な数字を記録した「LFA」は世界500台限定販売になりました。そのうち50台は運動性能を大幅に引き上げた「ニュルブルクリンクパッケージ」として販売。日本への割り当ては200台程度になり、価格は日本円で3,750万円と日本車の中で最も高価なプライスが掲げられたにもかかわらず予約は殺到し500台はあっという間に完売してしまいました。 LFAの凄さとは一体なんなのか LFAの凄さとは一体なんなのか。生産と販売が終了した今もなおLEXUSのホームページにはLFAのページが残り、世界中のモーターファンやジャーナリストの間でも高い評価を受け魅了し続ける秘密とはなんなのでしょうか。また、イギリスのモータージャーナリストでありテレビ番組「Top Gear」の辛口司会者としても知られているジェレミー・クラークソンですら絶賛するLFAは他のスーパーカーと何が違うのか詳しく見ていきましょう。 〈ボディ〉 LFAは当初アルミニウムを使用したボディで開発がスタートしました。車の基本性能を向上させるためにはボディの軽量化は必須事項です。アルミニウムは金属の中でも軽い金属ですがより軽量化することを望んだLFAチーフエンジニア棚橋晴彦は先進マテリアルであるCFRP:carbon fiber reinforced plastic 炭素繊維強化プラスチックに切り替えることを決断。金属よりも軽く高い強度を持つことで知られるCFRPの採用により、アルミニウムボディよりも100kgの軽量化。さらにLEXUSではCFRP構造を完全自社開発、独自の編み機を使い軽量高剛性CFRPボディを作ることに成功、CFRPと金属を結合するための接合技術も開発。LFAはボディだけでも新たな試みが多くみられる特別な車であることがわかります。LFAボディ生成で得た技術はLFAに留まらず現在販売されているLEXUS車へ応用されています。 〈エンジン〉 自然吸気V10気筒4.8LエンジンはLFAのためだけに開発された特別なエンジン。型式1LR-GUEエンジンはヤマハとの共同開発により実現したレスポンスが素晴らしく良いエンジンです。エンジン内部の摩擦をモータースポーツなどで得た技術を使い低下させています。最高出力は552PS/8,700rpm最大トルクは480Nm/7,000rpmと非常に高回転型となっています。レッドゾーンである9,000rpmまでわずか0.6秒でエンジンの突きの良さが持ち味。このエンジンのレスポンスにアナログメーターでは適切な回転数表示ができないためデジタルメーターが採用されたという逸話があります。V10エンジンであるのにもかかわらず、エンジン単体の重量は既存のV6エンジンほどの重量でV8エンジンほどの大きさしかないコンパクトで軽量なエンジンに仕上がっています。 もうひとつこのエンジンの魅力は「天使の咆哮」と呼ばれるサウンドが特徴です。F1マシンのような甲高いカラッと乾いた高音のサウンドは世の中に存在するエンジンの中でも最高峰のサウンド。チーフエンジニアの棚橋晴彦は「LEXUS LFAは、思わず鳥肌が立つような比類ないパワーと排気音が味わえるクルマです」と言うように開発者ですら自信をもって進めるほどの完成度の高さと最高のサウンドを聞かせてくれるエンジンです。 〈トランスミッション、ブレーキ、サスペンション〉 LFAに採用されている6速ASG(オートメーテッドシーケンシャルギアボックス)の変速スピードは1秒未満。最速0.2秒、ニュルブルクリンクパッケージに関しては最速0.15秒でギアチェンジが完了する驚きの速さ。変速によるショックは多少ありますがLFAのスポーティーな走りを実現する欠かせないアイテムです。ブレーキはどんな状況でも安定した制動力を提供してくれる四輪カーボンセラミック製ディスクブレーキ、前輪は6ピストン対向アルミモノブロックキャリパー、後輪は4ピストン対向アルミモノブロックキャリパーを採用しています。サスペンションはコンパクトな設計でありながらストローク量が多いリモートリザーバーモノチューブ式ショックアブソーバーを用いた独立懸架サスペンションで路面を絶えず追従することが可能。 〈LFA工房〉 LFAは他のLEXUSとは違いほぼ職人の手作業により組み立てられます。心臓部であるV10エンジンでさえ職人1人で最後まで組み立てます。組み終わると担当した職人の名前が刻印されたプレートが張られ、シリアルナンバープレートが貼り付けられます。生産台数は1ヶ月で多くて20台程度。1日1台作ることが難しいほどこだわり抜いて丁寧に作られています。ソフトレザー、アルカンターラを多用したインテリアはLEXUSクオリティそのもの。上品で上質な室内の中にカーボンまたはサテンメタルのアクセントが加わりスポーティーな印象を与えています。メーターは液晶モニターに金属リングをはめ込んだ独自の表示方式。金属リングが左右へ移動しメニューの表示やモード切り替えができる見た目も動きも立体感あるメーターになっています。現在のLEXUSラインナップでもFスポーツを選択すると液晶メーターに金属リングをはめ込んだ動きのあるメーターとなりFスポーツのアイコンのひとつにもなっています。実はこのメーター表示はLFAが最初だったのです。 頂点に君臨し続けるLFAの人気は続く LEXUSがリリースしてきた車種の中でも特別な存在であるLFA。「LFA」を頂点に「F」(IS FをはじめとしたGS FやRC F)「Fスポーツ」の順にLEXUSのスポーツピラミッドが構成されています。このピラミッドは崩れることがなく、ピラミッドにしたがって今後のLEXUSのスポーツ部門は進化していくことでしょう。LEXUSが掲げる「F」の意味はサーキットである富士スピードウェイが由来。LEXUSスポーツの開発原点でもある富士スピードウェイの頭文字をとった「F」シリーズはLFAのDNAをこれからも受け継ぎ続けることでしょう。スーパーカーの歴史、日本車の歴史、LEXUSの歴史の中でも揺るぎない特別な地位を確立したLEXUS LFA。今後もレース活動などを通じて確実に進歩していくLEXUSの発展が楽しみです。

復活のトヨタ86はデビューから注文が殺到。2018年販売開始のGR sportはオススメ

「スポーツカーってどんな車ですか?」この答えは人それぞれで違うことでしょう。速い車、コーナリングに優れた車、最高速がとてつもなく高い車、スタートダッシュが得意な車、ギネス記録を持っている車、サーキットのラップタイムを記録している車など一言でスポーツカーといってもさまざまなカテゴリーのスポーツカーがあります。しかし、どんなスポーツカーであっても言える共通点は「憧れ」ということではないでしょうか。 憧れ、愛され、育てられる存在であるトヨタ86 「いつか乗ってみたい」「一度でいいから運転してみたい」「いつか手に入れたい」そんな憧れを抱く車がスポーツカーのひとつの定義とも言えるのではないでしょうか。トヨタ86は開発時点から、かつてのAE86のような誰もが楽しめる、みんなに愛され育てていく車として開発がスタートしました。86はトヨタにとって久しぶりのスポーツカーであり、デビュー以降多くのファンに支えられ現在も販売が継続しているコンパクトFRスポーツカーです。 トヨタ86の苦悩 「若者の車離れ」といわれる現代ですが、筆者は若者が車離れしているとは考えていません。先程述べた通り「あの車に乗りたい」という「憧れ」を抱く車が無いことによって若者が車に興味を示さなくなっていると考えています。トヨタ社内でも2000年代からスポーツカー構想はあったものの採算がとれないということから企画は却下され続けてきました。かつてトヨタが世に送り出してきたスポーツカー「トヨタスポーツ800」「AE86」「トヨタ2000GT」「セリカ」「スープラ」「MR2」「MR-S」などにはいつか乗りたいという若い頃の憧れがあったはず。このような夢をもう一度ということでスタートしたのが86の開発です。 スバルとの業務提携もありトヨタスポーツ800にみられる水平対向エンジンFRレイアウトに開発者の多田哲也は可能性を感じておりスバルとトヨタのタッグで作ることができる理想のパッケージであり想い描く低重心のスポーツカーが水平対向とFRの組み合わせで実現できることを確信し86プロジェクトが始動。時にはスバル側と意見の衝突もありましたが技術の共有、プロトタイプ(試作車)のテストなど議論だけでなく実際に車を作り乗って走らせてお互いに感触を確かめ良いものを作り上げていきました。世界でも類が少ない水平対向とFRの組み合わせによるメリットを具現化するため「慣性モーメントを感じさせない動き」「路面を捉えて離さないような接地感」「フラットな乗り味と姿勢」の3つが目標となりました。これらを高次元で実現するために市街地から高速道路、日本のサーキットのみならず世界のサーキットで走り込みを行い、世界一過酷なサーキットといわれるニュルブルクリンクでのテストも行ったほどです。 ニュルブルクリンクは多くの自動車メーカーが指標にするほど過酷な道が続く車にとっても厳しい環境のサーキット。そこで鍛えられれば最高のスポーツカーを作ることができるわけです。ですが86は走っていて楽しい車が目標であったため、ストレートで速くなくてもコーナーに侵入する度に楽しさや歓びを感じられる気持ちのよい車を目指していました。気持ちよさを現実にするためにひたすら走り込みを行い開発されたのが86なのです。 セダンやハッチバックでも十分 ただ気持ちの良い走りを実現するためだけであればスポーティーなセッティングがされたセダンやハッチバックでも十分に感じられます。86は気持ち良さに加えダイレクト感のある走りを手に入れるためエンジン、トランスミッションなどの機械面でも徹底的に手を加えダイレクト感のある走りを身につけることができました。エンジンはスバルの水平対向エンジンをベースにボアストロークの見直しを行い、1Lあたり100PSを達成するために日々改良が行われました。スバル側からは反対されたものトヨタの直噴技術「D-4」わ組み合わせることにより目標を達成することができました。 水平対向エンジンの持ち味であるドロドロ感とは違い86に搭載されているエンジンは高回転までスムーズに回る特性を手に入れ水平対向エンジンの新たな可能性を見いだすこともできました。86のトランスミッションは6速ATと6速MTが用意されています。6速ATではトルクコンバーター式ですがロックアップ機構があり右足の操作に対し素直に反応を示してくれます。6速MTではペダルの感覚はもちろんのことですが、シフトフィールにかなりのこだわりがあります。MTスポーツカーにとってギアのシフトフィールは重要な要素。サクッとギアが入り、ギアチェンジしたときに手に伝わってくる感覚もこだわり抜いて作り上げています。エンジン、トランスミッション、ボディ剛性、サスペンション、世界を舞台に走り込みを行い開発された86は手足の操作に対して素直に反応を示してくれるピュアで楽しい車になりました。 2018年販売開始のGR sportはお買い得 2009年にコンセプトが発表され、トヨタのスポーツカーが復活すると話題になり、3年後の2012年のデビュー。デビュー当時からコンパクトFRの復活、スポーツカーの復活に対し歓迎と注目を集めました。86はデビューから注文が殺到し多くの86オーナーを作り出しました。結果論になってしまいますがトヨタのスポーツカーを待ち望んでいたファンが存在し、スポーツカーファン好きからも注目される存在になりトヨタのスポーツカーといえば86というポジションを築き上げることに成功。86/BRZクラブも存在し86オーナーやBRZオーナーがそれぞれの愛車を持ち込み情報交換する場所も誕生しました。トヨタが送り出した86は新たなスポーツカーを作るだけにとどまらず車好きのコミュニケーションツールとしても成功をおさめています。2016年にマイナーチェンジが行われ、バンパーなどデザイン変更やエンジンのブラッシュアップ、走行性能の向上がされました。2018年GR sport販売開始。トヨタのスポーツ部門として展開しているGR。ボディ剛性強化、サスペンション強化、エアロパーツ、専用ブレーキなどよりスポーティーな方向へ変化させるアフターパーツやコンプリートカーをリリースしています。GRの文法であるエンジンには手を加えないという鉄則は守りつつ走りのポテンシャルを引き上げることに成功しています。ノーマルからすると割高感がありますが、自分自身でエアロパーツ、ブレーキシステム、サスペンションシステム、ボディ剛性強化パーツなどを組み込むとGR sportを買うよりも高くついてしまう計算になるため、GR sportはお買い得ということができます。 レーシングドライバーもノーマルとGRを比較すると断然GRの方がポテンシャルが高く、この価格でこの走りが手に入るのは破格だと言っているほどコストパフォーマンスに優れたモデルに仕上がっています。デビューから5年以上経過しマイナーチェンジも施された86。トヨタのモデルチェンジサイクルからするとあと数年でフルモデルチェンジの時期となりますが熟成が極まってきた現在ですら新たなバージョンの追加をし絶えず進化を続けています。それほどトヨタラインナップの中でも大切に扱われているということがいえるでしょう。一部フルモデルチェンジの噂もありますが、もしフルモデルチェンジをしたとしてもトヨタのスポーツカーを絶やさないようにしてもらいたいですね。

「旧車王ヒストリア」は「旧車王マガジン」に生まれ変わります〜リニューアルのご挨拶〜

平素より、旧車王ヒストリアをご覧いただき、誠にありがとうございます。 この度、旧車王ヒストリアは「旧車王マガジン」へと名称を変更し、旧車と名車が蘇るメディアとしてリニューアルいたしました。 旧車王マガジン(旧:旧車王ヒストリア)を運営する「旧車王」は、新車から10年以上が経過した旧車、ネオクラシックカーに特化した買取専門のWEBサイトです。 2000年の創業以来、一貫して旧車にこだわり事業を展開してまいりました。 旧車を知り、旧車を愛する私たちだからこそ、旧車の価値をさらに高めることが使命であると考えています。 私たちは、どこにも負けない知識と実績、次世代に旧車文化をつむぐ責任、そして本気でクルマを愛する姿勢を持って、確かな情報をご提供し続けます。 旧車王マガジンのコンセプトは、日本一の「知識」「技術」「感動」です。それぞれのカテゴリのテーマに沿った情報で、日本一の旧車専門メディアを目指してまいります。 ①日本一の知識 「旧車の魅力と知識」のカテゴリでは、車種や歴史について、どこよりもマニアックな情報を更新いたします。 ②日本一の技術 「旧車の売買と鑑定市場」「旧車の再生と維持」のカテゴリでは、再生や鑑定の技術について惜しみなく情報をご提供します。 ③日本一の感動 「旧車のイベント」「旧車の愛好家たち」のカテゴリでは、旧車を愛する人々の熱意や没頭する姿をお届けします。 旧車への愛に溢れる方だけでなく、これから旧車への愛を育んでいく方にとっても読みやすい、そんなマガジンを目指し、進化を続けてまいります。 どうぞ、これからの「旧車王マガジン」にご期待ください。

旧車に乗りたい若者に向けて、36年目のシトロエン2CV乗りから伝えたいこと5+1つのこと

こんなタイトル付けちゃって、なんかオッサンが説教くさいこというんじゃなかろうか?と、思う若者もいると思うが心配無用! ご想像通り説教くさいこというんだけれど、まあ、ちょっとトシヨリの話は聞いておけとの名言もある(かもしれない)ように、少しのあいだきいてもらえると、いや、読んでもらえると、イイことあるんじゃないかと思うわけです。 まず「旧車」の基準をドコに置くか、ということからはじめてみましょう。 「旧車」ってドコからが「旧車」なのか? 旧車を英語でいえば「Old Timer」って感じ?「Vintage」とか「Classic」ということもありますわね。 日本の「税制」でいえば「新車から13年以上経ったクルマは税金高くなりますよー」の法律があるので、ソレを基準に考えれば、今年を起点にすると「2025-13=2012」すなわち2012年より前のクルマは「旧車」扱い・・・ってなんだか新しすぎじゃないか? 2012年っていったら「元号」でいえば平成24年。旧車というよりも、単なる中古車扱いっぽい気もする。 ということで、私見ながら「旧車」の基準を以下に定めてみました。異論はOK。 「10年ひと昔」とはよくいいますが「100年=1世紀」で考えた場合、25年を四半世紀と呼んでおります。英語でいえば「quarter century」。 まあ、この辺を区切りとして ・2000年(平成12年)以前のクルマ:旧車・オールドタイマー(Old Timer)・1988年(昭和63年)以前のクルマ:旧車・ビンテージ(Vintage Car)・1970年(昭和45年)以前のクルマ:クラッシック(Classic Car) ・・・ということにして、今回は話を進めてみます。 さて「旧車」(Old Timer) & (Vintage Car) どうですか?最近のワカモノのみなさん「旧車」スキですか? 機能や性能面、それに安全面では最近のクルマとは比べることもできないほどアレですが、ソレらを「なかったこと」にしてもなお、デザインや乗り味、あるいは時代が醸し出す「個性」を感じる。 そんな理由で「旧車」に興味がある「旧車」に乗りたい・運転してみたいと、思わせるモノがあるわけですよね。 ・・・というわけで、ようやくここからが本題です。 いつも前置きが長くてすみません。落語家なら「まくらが長い」とかいわれちゃうやつなんですが。 さて、若いみなさんが「旧車」に乗りたい、乗ってみたい、所有したい、と思ったときに「考えてほしいいこと」がいくつかあります。 以下にソレらを記述しますので、もし何かのマチガイ・・・じゃなかった、もし何かのチャンスで「旧車」に乗れるかも!? 手に入れることができるかも!? というときに参考にしてほしいなと思うわけです。 ■その1:安全じゃないかも 最近のクルマは、ほとんどもれなくエアバッグが装着されております。日本では「義務化」されているわけではありませんが、ソレでも新車にはおおむねエアバッグは装着済み。 ところが旧車だと、エアバッグがついていないクルマもママあります。特に低価格帯のクルマだとエアバッグ未装備がフツーと考えてヨロシイかと思います。また、エアバッグに限らず、安全装備面では新しければ新しいほど安全面でのメリットがあるわけで、その辺はきっちり「覚悟」しておくべきかと思うわけです。 クルマ自体の剛性とか衝突時の安全面とかも新しい方が「より安全」であることは、いわなくてもご存知の通り。 ■その2:お金が掛かるかも 旧車に乗っていて頭を悩ます大きな部分が「お金」の問題。どっか壊れた修理しなきゃ、でも旧いクルマじゃパーツが生産中止で手に入らんとか、旧くてあちこちガタが来て、あっち直せばこっちコワれる、みたいに、旧いクルマは旧いなりにあちこちが痛むもんです。ニンゲンだって歳とりゃガタがくる。なので修理とか修繕とかパーツ代とか、とかくお金はかかりがち。 そのためにできれば「かかりつけ医」すなわち「主治医」がいれば安心ですな。自分でメンテできるという人でも、やはりプロの医者=メンテしてくれるショップが必要なのはニンゲンと同じ。そのためにも、いろいろ入り用のお金は覚悟しておくのがベターであります。何より新車から13年以上経ったクルマは、なぜか税金ガガーンと跳ね上がるのです。心せよワカモノ! ■その3:快適じゃないかも 今ならスマートフォン繋いで好きな曲聴いたりできる、そんな機能も旧車では難しいかも。つか、そもそもUSBのソケットもなけりゃ電源コンセントもない!旧車ってそんなもんです。 ラジオやCDプレーヤーが搭載されているので、まあ、そういうレトロな楽しみ方も旧車ならでは、と割り切ってもらいましょう。また、旧車の時代にもよりますが「ルーミーな室内!」というような売り文句で、やたらとガラス面積が広いクルマが一時期流行りました。エアコンがあるから無問題!とはいえ、太陽光がガンガン当たる室内ってのもキツイかも。その分、明るくてハワイアンと、気分を切り変えてハンドル握るのが「吉」です。 ■その4:手間がかかるかも エンジンを掛けるのにキー突っ込んでかちりと回してエンジンスタート・・・なんて行為が昔のクルマ扱いになるとは思わなかったですが、そう、ボタン押して始動!なんてのは最近のクルマ。旧車はキーを回してエンジンかけます。 もちろんドア開けるのもキーが必要。ガチャっと回してドアを開けてください。ビンテージやクラッシックだと窓開けるのもくるくるハンドル回すタイプが主流ですが、旧車レベルならかろうじてパワーウインドウはあるでしょう。 雨降ってもワイパー自動で動きませんよ!トンネル入っても自動でヘッドライト点きませんよ?最近は夜になっても無灯火で走ってるクルマ見掛けるけど、アブナイから気をつけてください。スイッチは自分でON。消すときも積極的にOFF。機械任せにしないのが旧車乗りの矜持であります。 ■その5:彼女or彼氏にフラれるかも クルマに興味のないパートナーは、この際諦めた方がいいかもしれませんね。というくらいの覚悟が必要です旧車のバアイ。 いや、オーバーかもしれませんが、オールドタイマーとかビンテージに興味のない人は、狭いはうるさいわ快適装備もないわ金掛かるわ面倒くさいわで、メリット一切なしのマイナス面ばかり。そんなの喜んで乗ってるアンタ昭和人か!ってツッコまれる羽目になるかも。 クルマのデザインがステキかわいいやつならまだマシかもしれませんが、ステキかわいいけど乗ってみたらオーマイガーッ!ってなりがちなのも旧車の趣。デザインだけで旧車選ぶのは、そんな覚悟は承知の上かと。そういうときのアナタの仕事は、いかにこの旧車がスバラシく、ヨイものであると説き伏せる(?)知識と話術、ソレを押し通せる情熱なのであります。負けるなワカモノたちよ! ■余計なお節介 ここだけの話ですが、旧車乗りの多くは、実は「足車(アシグルマ)」を持っています。すなわち普段使いのクルマ。それはコンパクトカーであったり家族で使うワンボックスカーだったり荷物運べるワゴン車だったり・・・。旧車乗りはナチュラルに「現代のクルマの有り難み」というものを理解しております。だからこその旧車愛とでもいいましょうか(Now and Then)ですな。 とまあ、5つ(+1)くらいのポイントを挙げておきましたが、コレらすべてハードルというか、越えなければならない山というか、一般的に見れば「マイナス面」であるといえましょう。 ところが! ところがですよ。 この旧車王を読んでいる旧車ファンともなれば、先に挙げた5つ(+1)のポイントはすべて「だからイイじゃん!」というポイントになってしまいがちなモノなのです。 安全じゃない?ヨシ!もっと気を使い、周りもよく見て安全運転。 金かかる?ヨシ!もっと働いて稼ぐぜ!というモチベーション。 快適じゃない?乗って運転する。ソレ自体がとても楽しいじゃないか! 楽しさがイチバン!Fun to drive。 手間が掛かる?そういう手間こそが旧車乗りの儀式。乗る前の施行点検と同じ、お祈りに近い行為。 彼女/彼氏にフラれる?いや、なんかゴメン。 ・・・と、いうように、先に挙げた5つ(+1)をマイナスではなく、プラスとして積極的に捉えることができるのであれば、ソレはもう立派な「旧車ファン」だといえます! ・・・というよりも「マニア」に近くなってきたという、喜ばしい事態ではないかと思うわけです。 ようこそ!旧車の世界へ! とってもウエルカム! 我々とともに旧車の沼へ・・・。 東京都 自営業・65歳より。 [画像・旧車王ヒストリア編集部 / ライター・まつばらあつし]