「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の売買と鑑定市場

トヨタ セルシオのリセールバリューはどのくらい?高く売る方法も解説

セルシオ(CELSIOR)は、トヨタのフラッグシップモデルとして君臨していたモデルです。北米では「レクサス LS」として販売されていました。日本では、1989年〜2006年まで3世代にわたり販売され、日本市場でもレクサスブランドが展開されるようになったことで、トヨタブランドから姿を消しました。しかし、セルシオは、現在でもトヨタの高級車として人気が高く、高値で取引されることも珍しくありません。ここでは、現在のセルシオのリセールバリューや高く売る方法について解説します。 セルシオとは トヨタ セルシオとは、1989年から2006年まで3世代にわたり販売されたフラッグシップセダンです。 セルシオは、メルセデス・ベンツやBMWといった欧州メーカーの独壇場であった高級車市場に参入すべく開発されました。トヨタは、高級ブランドの「レクサス」を設立し、レクサスのトップモデルとして「LS400」を発売。LS400の日本仕様がセルシオとなります。 セルシオの歴史 1989年10月から販売を開始した初代セルシオは、ヨーロッパの高級車メーカーに打ち勝つべく開発されたラグジュアリーセダンです。初代は、1994年10月までの5年間にわたり販売されました。 初代セルシオのラインナップは、上級グレードのC仕様、中間モデルのB仕様、ベーシックなA仕様の3タイプです。C仕様には、後席のパワーシートやデュアルエアコンなど後席の快適性を重視した「Fパッケージ」も用意されました。各グレードの主な違いはサスペンションです。上級グレードのC仕様は、電子制御エアサスペンション、中間グレードのB仕様はダンパーの減衰力を切り替える電子制御サスペンションの「ピエゾTEMS」を装備しています。そして、ベーシックなA仕様は、コイルスプリングを採用しています。 2代目では、初代セルシオで作り上げた「常に究極の性能を目指す」という思想を受け継ぎ、「世界最高水準の走行性能と静粛で快い乗り心地」、「気品と力強い存在感あるデザイン」、「徹底した安全・環境への配慮」の3つが特徴となっています。 2代目セルシオのラインナップは、上級グレードのC仕様、中間グレードのB仕様、ベーシックなA仕様の3グレードです。上級グレードのC仕様には、後席の快適性を重視したFパッケージを用意。A仕様とB仕様には、ヨーロッパチューニングの足まわりが装着された「eRバージョン」を展開しています。 2000年8月には、3代目へフルモデルチェンジしました。レクサスブランドに引けを取らない堂々としたスタイリングと高級感あるインテリアが特徴となっています。シンプルなデザインでありながら高級感あるスタイリングは、セルシオならではのポイントといえるでしょう。 3代目セルシオのラインナップは、上級グレードのC仕様、中間グレードのB仕様、ベーシックなA仕様の3タイプ。B仕様とA仕様には、ユーロチューンドコイルサスペンションに17インチホイールなどが装着される「eRバージョン」を用意しています。上級グレードのC仕様には、パワー&バイブレーター機能付きリヤシートなどが装備される「Fパッケージ」、セミアニリンレザーが使われた「インテリアセレクション」、この2つをあわせた「Fパッケージインテリアセレクション」を展開。 3世代にわたりトヨタのフラッグシップとして君臨し続けたセルシオは、2006年5月に販売を終了しました。 セルシオのリセールバリューはどれぐらい? セルシオのリセールバリューは、数万円から100万円以上と幅広い価格帯で推移しています。また、2022年の世界的な半導体不足の影響により、中古車価格が高騰していることから、セルシオのリセールバリューも高くなっている傾向があります。 セルシオを高く売る方法 セルシオを高く売るためには、どのようにすればよいのでしょうか。ここからは、セルシオを高く売る方法について解説します。 外装・内装・メカニズムのメンテナンスをしておく 外装・内装・メカニズムをこまめにメンテナンスしておくと高く売れるでしょう。セルシオは、トヨタのフラッグシップモデルに君臨していた高級車であるため、外装や内装がきれいな状態の方が高く売れる傾向があります。定期的に洗車や車内清掃などをしてきれいな状態を維持しておきましょう。 また、見た目はきれいでも、エンジンやトランスミッション、サスペンションなどのメカニズム関連のメンテナンスがされていないと、高級車としての価値が低くなってしまうことがあります。定期的な点検や消耗品交換をして、見た目だけでなく中身もきれいな状態にしておきましょう。 カスタマイズしすぎない セルシオは、フラッグシップモデルのラグジュアリーセダンでもありますが、運転好きが好むFRセダンでもあります。そのため、カスタマイズのベース車両としても人気です。 しかし、過度なカスタマイズをしている車両は、査定額が低くなるケースがあります。セルシオを含むラグジュアリーセダンは、フォーマルな場面でも使われることもあります。そのため、カスタマイズのしすぎている車両は、フォーマルな場面に合わない可能性があることから、リセールバリューが低くなってしまう場合があるのです。 カスタマイズしているセルシオを売却するときは、カスタマイズパーツと車両を分けて売却したほうが高値になる可能性が高いでしょう。 セルシオの高価買取ができる業者の特徴 セルシオを高価買取できる業者には、どのような特徴があるのでしょうか。ここからは、高額買取を実現してくれる業者の特徴を解説します。 二重査定をしない 二重査定をしない業者を選びましょう。 二重査定とは、買取契約をして車両を引き取った後に、不具合や故障などがあったとして、買取額を減額されてしまうことです。このような二重査定は、売却するオーナーの手元に車がないため、本当に不具合や故障があったのか確認することができず、泣き寝入りするしかありません。そのため、二重査定を一切しないという契約のもと売却できる業者の方が、セルシオを高値で売ることができるのです。 旧車の買取実績が豊富 セルシオは、日本市場での販売が終了してから15年以上経過するモデルであるため、旧車の買取実績が豊富な業者で売却したほうが高値になるでしょう。 旧車は、旧車ならではの着眼点でなければ適正な評価ができません。そのため、旧車を得意としている業者で売却した方がセルシオを高く売れるでしょう。 セルシオの売却なら旧車王がおすすめ セルシオを売るなら旧車王がおすすめです。 旧車王はセルシオの価値を的確に見極められる査定員が車を細かくチェックし、より高値になるよう評価します。そのため、セルシオを得意としている旧車王で売却したほうがよいのです。

パジェロのリセールバリュー 高く売る方法についても解説

パジェロは、本格的なSUVとしてリセールバリューが非常に高い車です。今回はパジェロのリセールバリューについてや高く売る方法について解説します。パジェロの購入や売却を検討中の方は参考にしてください。 パジェロとは パジェロは、1982年に発売された三菱のSUVです。2019年に日本市場から撤退して輸出専用車両となり、2021年7月に生産を終了しています。軍用車両でもあった同社のジープから派生したモデルで、高い悪路走破性や優れた耐久性によりパリ・ダカールラリーでも長年活躍してきました。39年間の累計生産台数は400万台近くに上り、国内外で高い人気を得ています。 パジェロのラインナップとその特徴 パジェロのラインナップはシンプルです。ガソリンかディーゼルの2種類のエンジンと、「GR」「エクシード」「スーパーエクシード」という装備仕様の分かれた3種類のグレードしか存在しません。燃費に優れたディーゼルエンジン搭載車はガソリン仕様よりも数十万円も高額な相場となるため、低速トルクを重視しないのであればガソリン車を選ぶのがおすすめです。 グレードに関して、エントリーグレードの「GR」はそれほど流通していません。最上位グレードのスーパーエクシードはディーゼルエンジン仕様のみの設定となります。スーパーエクシードが最も豪華な装備ですが、エクシードでも必要十分な装備といえます。 パジェロが人気の理由 パジェロは、古いモデルも高額です。一般的な車とは異なり、高剛性で耐久力に優れた構造でモデルチェンジサイクルも長いため相場が安定しています。また、初代や2代目はラダーフレームを採用したボディや流通量が少ないこともあり、希少な旧車としての人気を得ています。 パジェロのリセールバリューの相場 パジェロのリセールバリューの相場は、この10年ほどで徐々に値上がりを続けてきました。国内での販売が2019年に終了したことにより、今後ますます高騰していくでしょう。「エボリューション」や「ファイナルエディション」といった特別なグレードを除いても、走行距離が少ないモデルは高額になることが予想されます。 パジェロの売却額が決まる要因 パジェロは、ウォームホワイトパールとダイヤモンドブラックマイカの2色のボディカラーが圧倒的な人気を誇っています。また、大人数が乗車できるロングボディでディーゼルエンジン搭載車の需要が高く、この3つのポイントが揃っていると査定金額に数十万円が加算されるでしょう。 パジェロを高く売る方法 パジェロを高く売る方法を解説します。パジェロを所有されている方は参考にしてください。 外装の状態に気をつける パジェロは、アウトドアで使用されることが多い車です。林道でドアの下部にあるサイドシルが損傷することもあるため、車高があっても過信による運転は禁物です。また、スキーやスノーボードといったウィンタースポーツへの道程で、除雪材の付着でシャシーと呼ばれる車の底面が錆びることもあります。運転後はスチームなどですぐに洗浄しましょう。 車検非対応のパーツは外しておく パジェロの外品パーツには車検非対応のものがあります。グリルやバンパーを守るためのガードが最たるものです。歩行者との接触でのダメージ軽減のために、車検に通らないものは査定前に取り外しておきましょう。下取りや買取後に取り外す手間があると、査定価格はマイナス計上されてしまうため注意が必要です。 こまめにメンテナンスしている パジェロは長距離移動に使われることが多い傾向にあります。パジェロは耐久性に優れているものの、エンジンオイルや消耗品の交換は推奨時期ごとにしっかりと行うことが重要です。また、ディーゼルエンジン仕様の場合は、50,000kmを目安に燃料フィルターの交換を行うことでエンジンの調子を維持できます。ガソリン車と比較して汚れやすいのでこまめなメンテナンスが特に重要です。 二重査定をしない 二重査定とは、車の買取契約のあとに二重査定(再査定)を行い不備があった場合は減額されることです。最初に査定士が行ったチェックでは見つからなかった不具合が後に発覚した時に起こるケースで、民法上では瑕疵担保責任を追及できます。査定時に二重査定の有無を確認し、売買契約時にもその旨の説明があるか確認しましょう。 旧車の買取実績が豊富 パジェロは、モデルサイクルが長く古い型式でも高額査定となる可能性が高い車です。旧車の買取実績が豊富な業者は型式やグレードごとの相場の違いを理解しており、的確な査定価格を提案してくれます。一般的な車とは違い、RVやSUV専門の査定士がいる業者がおすすめです。 パジェロの売却なら旧車王がおすすめ 旧車王では二重査定はありません。200ヶ所に及ぶ項目を設定し細部まで鑑定するため、買取契約後に減額といった内容には至らず安心して買取依頼をしていただけます。過走行であっても品質やメンテナンス状況によって加点してくれるケースもありますのでおすすめです。

シーマのリセールバリューは?高く売る方法についても解説

シーマは、ネオクラシックカーとして人気の高い高級セダンです。今回はシーマのリセールバリューや高く売る方法について解説していきます。シーマの購入や売却を検討中の方は参考にしてください。 シーマとは シーマは、1988年に販売が開始された日産の高級セダンです。バブル景気に後押しされて大ヒットとなったこのモデルは、わずか4年で12万9,000台を販売し社会現象を引き起こしました。その後は5代目となるHGY51系まで日産のフラッグシップカーとしてラインナップされ、3代目以降は国外でもインフィニティブランドで販売されています。 シーマのモデルとその特徴 初代Y31はネオクラシックカーとして絶大な人気を誇ります。デビュー当時はバブル経済の真っ盛りで、豪華な装備や内装の高級車に乗ることが一種のステータスでした。そして、現代において当時の憧れであった高級車に乗りたいと考える旧車フリークが年々増加しています。シーマは、数多くのメッキパーツで彩られた外観は欧州の高級セダンに通じる上品さを備え、VIPセダンとして羨望の的でした。 エンジンはNAとツインカムターボの2種類が設定され、グレードによりエアサスペンションが装備されています。最も人気のあるターボモデルは、リアを沈めて走る力強い加速が多くの人を惹きつけ「シーマ現象」という流行語まで生み出しました。 シーマが人気の理由 旧車の中でも1980年代以降に製造されたネオクラシックカーとしてシーマは人気です。新モデルとして発売された当時に、強い印象を受けた世代の方を中心に絶大な人気を誇っています。 シーマのリセールバリューの相場 シーマは、初代のY31が最も人気です。ターボ搭載のエアサスモデルの人気が高く、100万円台後半が平均的な相場となっています。走行距離が少なくコンディションの良いものは350万円程度の価格となっており、数年前の2倍のリセールバリューに相当します。 シーマを高く売る方法 シーマを高く売る方法を解説します。シーマを所有されている方は参考にしてください。 エアサスペンションに故障がない 4つのモードでユーザー好みのセッティングを可能としたエアサスは、Y31の最大の魅力といえます。経年劣化でエア漏れを起こすことが多く、数十万円の修理代がかかる可能性もあるため、エアサスのコンディションが買取価格を大きく左右します。定期的な点検で不具合がないか確認しておきましょう。 車検非対応のパーツは外しておく シーマは、VIPカーとしてドレスアップやチューンアップのベース車両として使用されることが多い車です。オーバーフェンダーや給排気系のパーツの中には車検非対応のものもあるため、査定前に取り外しておきましょう。下取りや買取後に取り外しや改造車検を受ける必要があると、査定価格はマイナス計上されてしまうため注意が必要です。 こまめにメンテナンスしている 人気のY31は発売から30年が経過しています。エンジンオイルや各種消耗品は定期的に交換していることが重要です。また、経年劣化しやすいゴム製品についても、液漏れや雨漏りが生じないように適宜交換しておく必要があります。 シーマの高価買取ができる業者の特徴 初代シーマは、リセールバリューの高い車です。しかし旧車ジャンルとなるため、業者によって査定価格に大きな差があります。続いて、高価買取してくれる業者の特徴について解説します。 二重査定をしない 二重査定とは、車の買取契約のあとに二重査定(再査定)を行い不備があった場合は減額されることです。最初に査定士が行ったチェックでは見つからなかった不具合が後に発覚した時に起こるケースで、民法上では瑕疵担保責任を追及できます。査定時に二重査定の有無を確認し、売買契約時にもその旨の説明があるか確認しましょう。 旧車の買取実績が豊富 シーマは、旧車としてのリセールバリューで高額査定となる可能性が高い車です。旧車の買取実績が豊富な業者はグレードごとの相場の違いを理解しており、的確な査定価格を提案してくれます。一般的な車とは違い、旧車専門の査定士がいる業者がおすすめです。 旧車の中でも高級車の買取が得意 旧車と一口に言っても様々なタイプに分かれています。スポーツカーや輸入車など、それぞれのカテゴリーを専門とした業者も数多く存在しますので、高級車のジャンルを得意とした業者に査定を依頼しましょう。 シーマの売却なら旧車王がおすすめ 旧車王では二重査定はありません。200ヶ所に及ぶ項目を設定し細部まで鑑定するため、買取契約後に減額といった内容には至らず安心して買取依頼をしていただけます。ドレスアップやチューンアップ車に関しても状態によって加点してくれるケースもありますのでおすすめです。

中古車を減価償却する方法とは?耐用年数や計算方法も解説

中古車を経費とする場合は、確定申告の際に減価償却に計上できます。この記事では、そもそも減価償却とは何なのか、新車と中古車で減価償却に違いがあるのか、中古車の減価償却の計算方法などを解説します。中古車を経費で購入し、確定申告する際の参考にしてみてください。 減価償却とは 減価償却とは、車両をはじめとした固定資産を一定の期間に分けて経費として計上することです。車は、一定の金額以上であれば資産としての価値が認められます。ただし、経費として計上するためには、車を購入する目的がポイントとなります。車を減価償却するためには、事業利用の目的で購入しなければなりません。個人事業主や自営業の場合、プライベートでの利用と事業での利用など、さまざまな目的で車を使うことがあるでしょう。この場合は、事業で利用した分だけ経費として減価償却することができます。 車の減価償却計算の種類 車の減価償却の計算方法は、主に「定額法」と「定率法」です。また、車をリースする場合には「リース期間定額法」によって計算します。これらの計算方法には、どのような違いがあるのでしょうか。ここからは、車を減価償却するときの計算方法について解説します。 定額法 定額法は、毎年定額で減価償却する方法です。計算式は「車の取得価額×償却率(定額法)」となります。 定率法 定率法は、一定の割合(償却率)で減価償却する方法です。そのため、毎年減価償却費の金額が異なります。なお、償却率は、耐用年数によって異なります。そのため、帳簿に記帳する際は、償却率を国税庁のホームページなどで確認しておきましょう。 リース期間定額法 リース期間定額法は、車をリースで契約したときの計算方法です。リースの場合は、リースの料金全額を経費として計上することができます。ただし、リースの期間が1年以内の場合やリース総額が300万円以下の場合などは、減価償却の対象にはならないため注意しなければなりません。 減価償却の方法は新車と中古車で違う? 車を経費として計上(減価償却)するときに、新車と中古車で違いはあるのでしょうか。実は、新車と中古車では、減価償却の期間(耐用年数)に違いがあります。ここからは、新車と中古車の減価償却の違いについて解説します。 新車の場合 新車を経費として計上するときの減価償却の期間(耐用年数)は、法律の定めにより、普通車が6年、軽自動車が4年などと決められています。 中古車の場合 中古車を経費として計上するときの減価償却の期間(耐用年数)は、「法定耐用年数-経過年数」となります。つまり、2年落ちの普通車を購入した場合の耐用年数は、4年(計算式:6年-2年)となるのです。 中古車の耐用年数 中古車の耐用年数は、基本的に「法定耐用年数-経過年数」の計算式で計算します。 法定耐用年数を過ぎている中古車を購入する場合は、「法定耐用年数×0.2」の計算式を使います。 ただし、法定耐用年数を過ぎている中古車の場合、計算の結果が2年以内になってしまうことも珍しくありません。計算結果が2年以内になってしまった場合は、耐用年数2年として減価償却します。 中古車の減価償却費の計算方法 中古車の減価償却費は、どのような計算で求めるのでしょうか。ここからは、「定額法」と「定率法」の計算方法を紹介します。なお、償却率は、国税庁が公開している「III資料編-減価償却資産の償却率表」をもとにしています。 定額法 定額法は「固定資産の取得価額×定額法の償却率」の計算式で、1年あたりの減価償却費を算出します。 登録から12ヶ月(1年)が経過した中古車を120万円で購入した場合の減価償却費は次のとおりです。 ■耐用年数:(法定耐用年数:6年)-(経過年数:1年)+(経過年数:1年×0.2)=5.2年(小数点以下は切り捨てとなるため、耐用年数は5年)■減価償却費:車両価額:120万円×定額法の償却率:0.200=24万円 定額法の場合、毎年24万円を減価償却費として計上します。 定率法 定率法は、「年度初めの固定資産の価値(未償却残高)×定率法の償却率」の計算式を使って、その年の減価償却費を算出します。 登録から12ヶ月が経過した中古車を120万円で購入した場合の減価償却費は次のとおりです。 ■耐用年数:(法定耐用年数:6年)-(経過年数:1年)+(経過年数:1年×0.2)=5.2年(小数点以下は切り捨てとなるため、耐用年数は5年)■1年目:120万円×0.500=60万円■2年目:(120万円-60万円)×0.500=30万円■3年目:(120万円-60万円-30万円)×0.500=15万円 定率法の場合、上記のような計算方法で減価償却費を計算します。毎年減価償却費が変動するため、帳簿に記帳するときには、計算ミスがないよう注意しなければなりません。 中古車の減価償却における注意点 中古車を減価償却するときには、取得日や再取得価額などに注意しましょう。ここからは、減価償却するときの注意点を解説します。 取得日を確認する 減価償却は、年単位で計上するため、取得日に注意しましょう。 取得日が年度の始まりであれば、1年間で減価償却することになります。しかし、年度の途中で取得した場合、残りの月数で減価償却しなければなりません。 そのため、中古車を取得する日(納車日)は年度始めに合わせるとよいでしょう。 再取得価額が50%を超える車の扱い 中古車の価格(再取得価額)が、新車価格の50%を超える金額の場合、新車と同じ耐用年数が適用されます。 例えば、新車価格300万円の普通車を中古200万円で購入した場合、新車価格の50%を超える再取得価額(中古車価格)となっているため、耐用年数が新車と同じ6年になるのです。 中古車の金額が新車販売金額の50%を超えている場合は、耐用年数を間違えないよう注意しましょう。 費用を正しく仕訳する 減価償却は、帳簿に正しく仕訳しましょう。車の減価償却に含めることができる費用は、「車両本体の価格」、「オプションの費用」、「納車にかかった費用」です。つまり、車にかかった費用を減価償却として計上できます。自動車税や登録費用などの税金・法定費用は、別の勘定科目で仕訳することが可能です。費用に合った勘定科目で適切に仕訳をして帳簿に記帳しましょう。

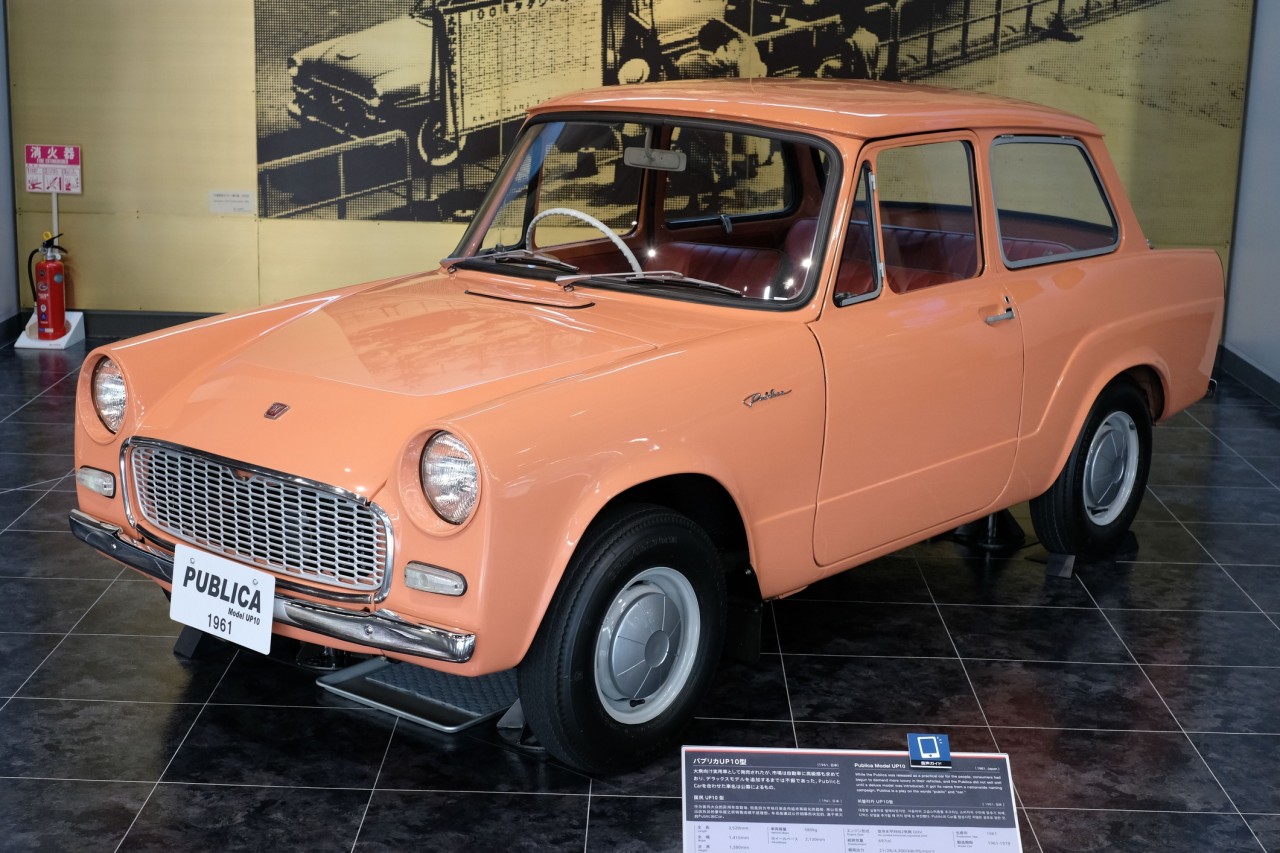

パブリカのリセールバリューは?歴史や高く売る方法を解説

トヨタ自動車を代表する大衆車・パブリカの希少価値が上がっています。リセールバリューの高騰を期待されている方も多いのではないでしょうか。今回はパブリカの歴史や魅力を取り上げると共に、パブリカのリセールバリューについて解説します。 パブリカとは 通産省より発表された国民車構想により、トヨタ自動車が開発・販売したオーナードライバー用の小型大衆車です。パブリカの誕生は、トヨタ自動車が小型大衆車の販売への道筋を作るきっかけとなりました。 パブリカの歴史 パブリカは1961年に排気量700ccのセダンとして発売されました。1950年代、豊田英二氏が500cc~600ccクラスの大衆車の開発提案をしたことにより歴史は始まります。当初は水冷2気筒エンジンを搭載した前輪駆動方式の車両を試作しましたが、開発期間の短さと技術的限界により断念し、フロントエンジンリヤドライブ方式に路線を変更します。 また、エンジンの排気量も高速道路での使用を見込んで700ccクラスを採用しました。これは、車の居住性の確保とエンジンの振動対策を追求した結果です。完成した初代パブリカのUP10は、空冷水平対向エンジンを搭載し、サスペンションには乗り心地の良いダブルウィッシュボーンとリーフリジットが採用されました。 UP10の名称は一般公募によって公募され、100万通を越える応募の中から英語読みのパブリックとカーを併せた言葉の「パブリカ」が選ばれたのです。 トヨタ自動車の一大プロジェクトとして発売されたパブリカでしたが、装備があまりにも簡素化されていたため販売台数は当初の見込みから大きく外れました。 1962年にバンタイプを追加し、新たにパブリカスポーツを発表します。(後の「ヨタハチ」の愛称で知られるトヨタ800です) 1963年にはリクライニングシート、ラジオ、ヒーターなどの快適装備を備えたUP10D型「デラックス」を発表します。同年、「コンバーチブル」と「デチャッタブルトップ」のラインナップを発表しパブリカはようやく小型大衆車として売れ行きを伸ばしました。 1966年にビックマイナーチェンジを発表。排気量を800ccにアップし、馬力を36馬力にした2U-C型エンジンを搭載したUP20型を発売し、デザインも見直されフロントノーズとリヤデッキの大幅な改良を行います。 1967年にパブリカは販売価格が下げられ、パブリカの基本グレードとなる「スタンダード」の販売価格は35万9000円でした。当時の為替レートが1ドル=360円であったことからキャッチコピーを「1000ドル・カー」と改めたのです。 1968年に初代最後のマイナーチェンジを行い、「デラックス」と「スタンダート」の中間に位置する「スペシャル」の追加を発表しました。 そして、1969年にフルモデルチェンジし、二代目パブリカが発売されました。ラインナップは、2U型エンジンを搭載したモデルと水冷直列4気筒エンジンの2K型エンジンを搭載したモデルの2つ。この時期は団塊世代が運転免許を取得する年齢になります。そこでトヨタ自動車はパブリカの販売路線を転換し、大衆車向けの「1000ドルカー」のキャッチコピーから団塊世代へ向けたエントリーカーとしてアピールするため「ガッツパブリカ」などスタイリッシュなキャッチコピーへと表現を改めました。それに合わせるように若者向けのスポーティグレード「SL」の追加を発表します。 そして1970年にマイナーチェンジ。インストメントパネルの変更や1200ccモデルの「ハイデラックス」仕様を発表しました。同時に前輪ディスクブレーキが標準装備され、方向安定性を重視した制動能力を獲得します。 1972年にビックマイナーチェンジし、エクステリアの大幅な改良を実施。翌年にはスポーティな上級グレード「パブリカスターレット」を発表し、1976年には排出ガス規制適合に伴うマイナーチェンジを行いました。1978年にはスターレットの登場によりパブリカは乗用車モデルの販売が終了しました。 パブリカのリセールバリューはどれくらい? リセールバリューとは、購入した車を売却したときの価値のことです。調べてみたところ、パプリカのリセールバリューは次のようになりました。 モデル 排気量 年式 新車販売価格 2022年6月現在の価格 初代パブリカ/スタンダード 700 昭和40年(1965年) 38万9,000円 178万円→約4.6倍(参考サイト:価格.com) 初代パブリカ/デラックス 600 昭和43年(1968年) 40万9,000円 220万円→約5.5倍(参考サイト:車選びドットコム) 2代目パブリカ 1,000 昭和45(1970年) 39万5,000円 120万円→約3倍(参考サイト:カーセンサー) 新車販売価格の数倍の価値があることがわかります。 パブリカを高く売る方法 パブリカを高く売却したいとお考えの方には、次のような方法で高額査定に繋がります。 オリジナルの部品の状態が良い。 外装、内装からはじまりエンジンや足回りの状態がオリジナルかつ良好なら売却価格は高くなります。あわせて整備記録簿もあると、パブリカの品質を保ってきた証明にもなり査定評価が上がることが期待できます。 パブリカを高く買い取れる業者の特徴 自慢の愛車をきちんと評価してくれると共に、しっかり対応してくれる業者を選びたいところではないでしょうか。そこで、パプリカを高額で買い取ってくれる業者の特徴をご紹介します。 二重査定をしない 二重査定とは買取契約した後に、買取業者が再度査定を行い、欠陥が見つかったと買取額の減額を売主に求めることです。実際の車の評価額よりも低くなることになります。また業者によっては正当な理由もなく減額する場合もあるので注意が必要です。二重査定や不当なキャンセル料を請求しないよう明示している業者を選びましょう。 旧車の買取実績が豊富 旧車を中心に買取を行っている実績豊富な業者に依頼しましょう。目安として一般社団法人日本自動車購入協会JPUCに加盟している買取店を選ぶのがおすすめです。 パブリカの売却なら旧車王がおすすめ 旧車買取店は数多くありますが、パブリカを売却するなら創業22年、希少車の買取に特化している旧車王にぜひご依頼ください。JPUCに加盟し、契約後の減額は一切ありません。オーナー様の愛情を査定額に反映いたします。旧車に特化した専門スタッフが、無料にて出張査定し、ご自宅以外の場所でもお伺いします。買取額にご納得頂ければ、ご提示した買取金額で買取し、また諸手続きも無料にて代行させていただきます。

ハイエースワゴンのリセールバリューは?人気の理由や高く売る方法も解説

ハイエースワゴンは、国産車の中でもリセールバリューの非常に高い人気の車です。今回はハイエースワゴンのリセールバリューについてや、高く売る方法について解説します。ハイエースワゴンの購入や売却を検討中の方は参考にしてください。 ハイエースワゴンとは ハイエースワゴンとは、1967年に販売が開始されたトヨタのキャブオーバーワンボックスカーです。100万km以上の走行に耐えられる車体設計や5ナンバーのボディサイズが魅力で、同クラスの国産車内でも圧倒的な人気を誇ります。セミボンネット化する同カテゴリーの車が多い中でも、安全基準を満たすことで広大な車内空間を実現していることが最大の魅力です。 ハイエースが人気の理由 広い車内を利用した車中泊のためのベッドキットや数多くのドレスアップパーツなども揃っており、カスタムベースとして高い人気を誇ります。また、5ナンバーサイズのナローボディで低重心のため取り回しがしやすく、高い基本性能であることもロングセラーとなっている理由のひとつです。 ハイエースワゴンは希少 ハイエースワゴンは希少です。ハイエースはブランドとして月間数万台をコンスタントに販売しています。しかし、ラインナップで最も販売比率が高いのはバン系で、その割合は1ナンバーや8ナンバーを含むと90%前後にも及びます。 ビジネスユースだけでなくキャンパーやバイクの運搬、レースのベースカーとして圧倒的な支持を得ている証といえます。その半面で乗用に特化したハイエースワゴンは、新車の販売構成比も低く中古車市場での流通量も少ない状況です。 ハイエースワゴンのリセールバリューの相場 世界的にも人気のあるハイエースワゴンはリセールバリューが非常に高い車です。一般家庭でのレジャー使用だけでなく、団体での移動や商用利用にもニーズがあり海外での需要もとどまることを知りません。相場としては3年落ちで200万円台後半〜300万円台前半、5年落ちで200万円台前半〜200万円台後半、7年落ちで200万円台前半が目安となります。 他の車と比較すると使用用途の違いや耐久性の高さが異なるため、一般的に市場価値が低くなる新車登録から5〜6年が経過した車両でも高い価値がつきます。中古車市場の相場から考えると、新車からの値落ち率の低さは驚異的といえるでしょう。 ハイエースワゴンを高く売る方法 ハイエースワゴンを高く売る方法を解説します。ハイエースワゴンを所有されている方は参考にしてください。 内装の状態に気をつける ハイエースワゴンは、複数名での移動や家族でのレジャーに使用されることが多いため、劣化が少ない内装のものは高く売却できます。こまめに清掃するとともに、シートやマットなどにシミが付着した場合は早めに拭き取りましょう。そのほか、除菌や消臭にも気を配ることもおすすめします。 車検非対応のパーツは外しておく ハイエースワゴンは、多くのメーカーから様々なアフターパーツが販売されています。中には車検非対応のものもあるため、査定前には取り外しておきましょう。下取りや買取後に取り外す手間があると、査定価格はマイナス計上されてしまうため注意が必要です。 こまめにメンテナンスしている ハイエースワゴンは長距離移動に使われることが多い傾向にあります。ハイエースワゴンは耐久性に優れているものの、エンジンオイルや消耗品の交換は推奨時期ごとにしっかり行うことが重要です。また、ディーゼルエンジン仕様の場合は、50,000kmを目安に燃料フィルターの交換を行うことでエンジンの調子を維持できます。ガソリン車とは異なり汚れやすいので注意が必要です。 ハイエースワゴンの高価買取ができる業者の特徴 ハイエースワゴンは、リセールバリューが高い車です。しかし、業者によって査定価格には大きな開きが出てしまいます。より高価買取してくれる業者の特徴について解説します。 二重査定をしない 二重査定とは、車の買取契約のあとに二重査定(再査定)を行い不備があった場合は減額されることです。最初に査定士が行ったチェックでは見つからなかった不具合が後に発覚した時に起こるケースで、民法上では瑕疵担保責任を追及できます。査定時に二重査定の有無を確認し、売買契約時にもその旨の説明があるか確認しましょう。 旧車の買取実績が豊富 ハイエースワゴンは、モデルサイクルが長く古い型式でも高額査定となる可能性が高い車です。旧車の買取実績が豊富な業者は型式やグレードごとの相場の違いを理解しており、的確な査定価格を提案してくれます。一般的な車とは違い、ハイエースワゴン専門の査定士がいる業者がおすすめです。 ハイエースワゴンの売却なら旧車王がおすすめ 旧車王では二重査定はありません。200ヶ所に及ぶ項目を設定し細部まで鑑定するため、買取契約後に減額といった内容には至らず安心して買取依頼をしていただけます。カスタム仕様に関しても状態によって加点してくれるケースもありますのでおすすめです。

納車にはいくら費用がかかる?安くする方法は?中古車購入の場合も紹介

車を購入するとき、車両代や税金の他に納車費用が発生します。そのため納車費用は何なのか、かかる費用がいくらなのか、少しでも抑えられないかと気になっている方もいるでしょう。本記事では、納車費用についてや相場、費用を抑える方法を解説します。中古車の納車費用のポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。 納車費用とは 納車費用とは、注文者が指定する場所まで車を届けた場合に発生する費用です。そのため販売店に車を取りに行った場合、一般的に納車費用は発生しません。しかし販売店によって、納車準備作業として洗車やワックスがけなどの費用を含んでいる可能性もあるため、契約時に納車費用について詳しく確認しましょう。 納車費用の相場 納車費用の相場は、新車で7,000〜10,000円程度、中古だと5,000〜10,000円程度です。遠方の相場は〜30,000円ですが、陸送費などが含まれていると、100,000円以上になるケースもあります。販売店によって納車費用の内訳が異なるため、車を購入する店舗で確認してみてください。 納車費用を抑える方法 納車費用は、税金とは違い法定費用に含まれないため、販売店によって削減できる可能性があります。続いて、納車費用を抑える方法を紹介します。 自分で取りに行く 自分で車を取りに行くと、納車費用を抑えられる可能性があります。しかし車を届ける以外に、納車準備作業として洗車やワックスがけなどを含んでいる販売店では、納車費用の全額を削減できないケースもあるので注意してください。契約時に納車方法を聞かれたときは、販売店まで来る旨を伝えましょう。 取りに行くときに迎えにきてもらう 車を取りに行くときに自宅まで迎えにきてもらうと、納車費用の他に交通費も削減できます。下取りではなく買取業者に売却したなど、販売店まで行く足がない旨を伝えておくと、店舗のスタッフが自宅まで迎えにきてくれるケースもあります。遠方でも自宅まできてくれる場合もありますが、これは店舗によって異なります。自宅まで迎えにくるのが難しい場合は、販売店の最寄駅まで迎えをお願いしてみてください。 中古車の納車費用のポイント 中古車を購入した場合、新車よりも納車費用がかかるケースもあります。続いて、中古車の納車費用のポイントを詳しく解説します。 距離が長くなるほどに高くなる 中古車を購入した販売店の距離が長くなるほど、納車費用は高くなります。中古車は1点物なので、最寄りの販売店ではなく、他県で購入するケースもあるでしょう。中古車を他県で購入した場合、購入者が住む管轄の陸運局での手続きや、陸送費が発生するため、新車より納車費用がかかる可能性があります。購入した販売店が遠いと、納車費用が高額になることも把握しておきましょう。 近くまで取りに行くのも1つの方法 可能な限り近くまで車を取りに行くのも、納車費用を抑える1つの方法です。近くまで取りに行けば、陸送費を抑えられる可能性があります。 しかし販売店または自宅にしか納車をしていない販売店もあるため、事前に確認しましょう。 納車途中はキャンセルできないこともある 納車途中はキャンセルできないこともあります。なぜなら遠方の場合、購入者の住んでいる管轄の陸運局で手続きしてから、そのまま納車するケースもあるからです。販売店まで車を取りに来るのであれば、担当スタッフは事前に名義変更などの手続きをします。しかし「やっぱり販売店まで取りに行く」となると「購入者様の2度手間になるし、近くにいるので自宅まで納車させてください」と言われてしまうでしょう。 また遠方の場合、購入者が住む管轄の陸運局での手続きや、車の搬送を他の業者に外注している販売店もあります。そのため納車費用を抑えたい場合は、契約時までに納車場所を決めておきましょう。

未成年は保証人なしで車のローンは組める?用意できない場合の購入方法も紹介

2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられたため、自動車免許の取得と同時にローンを組んで車の購入を検討している人もいるでしょう。この記事では、未成年が車のローンを組むときに保証人が必須かどうか、誰を保証人にすればよいのかを解説します。未成年でなくても保証人が求められるケースや、保証人を用意できない場合の購入方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 未成年は保証人なしで車のローンは組めない 18歳以下の未成年は、保証人なしで車のローンは組めません。成人していても、大学生や専門学校生であれば保証人が必要です。学生の本業は学業であり、安定した収入がないとみなされます。一方で正社員として勤務しながら、学校に通っている場合は会社員とみなされるため、保証人が不要になるケースもあります。 未成年が車のローンを組むときの保証人の条件 未成年が車のローンを組む場合は、両親のどちらかを保証人にする必要があります。両親では難しい場合、兄弟や親戚を保証人として立てることができます。保証人は親族以外も認められますが、トラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。 保証人を用意しても車のローンを組めないケース 保証人を用意しても車のローンを組めないケースがあります。それぞれのケースを解説するので参考にしてください。 保証人の収入が安定していない 保証人の収入が安定していないと、ローンを組めない可能性があります。ローンは数年にわたって返済するため、収入金額だけではなく安定しているかどうかも重要です。事業が安定した会社で長年、正社員として働いている人は評価されやすいでしょう。一方で保証人が契約社員や派遣社員、アルバイトの場合はローンを組めない可能性が高いです。また保証人の収入が少なく、年によって収益の変動が激しい個人事業主も、ローンを組めないケースがあります。 金融事故の履歴がある 用意した保証人が金融事故を起こしている場合も一定期間はローンを組めません。そのためローンブラックではない保証人を用意する必要があります。また金融事故を起こしていない保証人が用意できない場合は、成人するまで待つしかありません。成人するまでローンを組まずに貯金を増やし、借入金額を減らすことで月々の支払いの負担も減らすのも1つの方法です。 未成年でなくとも保証人を求められるケース ローンを組む人が未成年ではなくても、保証人を求められるケースがあります。該当する場合は保証人を用意しないとローンを組めない可能性があるため、参考にしてください。 アルバイト・パートなど非正規雇用 未成年でなくても、アルバイトやパートなどの非正規雇用の場合、ローンを組めないケースがあります。非正規雇用とは、契約社員や派遣社員など、会社が定めた期間のみ働く人です。安定した収入が見込めないので、返済能力があるとみなされません。そのため雇用形態がアルバイトやパート、非正規雇用の場合は、ローンを組めない可能性があります。 携帯料金やローンの滞納などがある 携帯料金やローンの滞納などがある場合も、ローンを組めないケースがあります。ローン会社は他の支払い状況をもとに、融資したお金をきちんと返済してくれるか判断します。携帯料金や他のローンの支払い状況も大きく影響するため、注意が必要です。 また延滞の記録は、信用情報機関に登録され、5年間履歴が残ります。そのため支払いを延滞してから、5年以上経過している場合は、ローン会社から悪い評価をされないでしょう。加えて情報開示をして、自分の信用情報を確認することも可能です。数千円で情報開示ができるため、気になる人はぜひ利用してみてください。 保証人を用意できない場合に車を購入する方法 続いて、保証人を用意できない場合に車を購入する方法を解説します。保証人の用意ができない人は参考にしてください。 自己資金だけでなんとかする 保証人を用意できない場合、自己資金だけで車を購入する方法があります。ローンは借金と同義のため、自己資金だけでなんとかする気持ちを持つことも重要です。またローンは利子がつくので、結果的に多くお金を払うことになります。そのため、なるべく自己資金だけで車を購入するのがよいでしょう。 親から贈与を受ける 保証人の用意ができなくてローンを組めない場合は、親から贈与を受けることも選択肢の1つです。しかし贈与を受けると、贈与税が発生するケースがあります。贈与税とは、個人から財産をもらったときに発生する税金です。贈与税は、1年間で110万円を超える贈与を受けた場合に、超えた額に対して発生します。税金が発生することを踏まえたうえで、贈与を受けるようにしましょう。 安い車を選ぶ 借入金額を低くし、中古車などの安い車を選べば、保証人を用意しなくてもローンを組める可能性があります。ローンは「収入が低いから通らない」とは限りません。収入や雇用形態、信用情報が大きく影響しますが、借入金額が収入に見合っていれば通る可能性もあります。そのため安い車なら、保証人を立てずにローンを組めるでしょう。頭金を用意し、さらに借入金額を低くすれば、ローンを組める確率が高くなります。まずは中古車などの安い車を、少しずつカスタマイズして育てていくことも、視野に入れるとよいでしょう。

全塗装をすると査定が下がる?!全塗装のメリットとデメリット

見る角度や光の加減によって色が変わるマジョーラカラーなど個性的な色のクルマはつい振り返ってみてしまいます。愛車を個性的な色にしたい。色褪せてきた愛車のボディを復活させたい。全塗装をしたいユーザーは以前よりは増えてきました。今回は、全塗装の費用感やメリット、デメリットについて詳しく紹介します。 全塗装の料金は色や工程によって違う 愛車を好みの色に変える全塗装(オールペン)。クルマ好きなら1度はあこがれるカスタマイズの1つです。 しかし、全塗装の料金をみると、なかには軽自動車が購入できそうな金額を提示しているところもあり躊躇してしまうかもしれません。まずは、全塗装の料金相場と料金の内容について詳しく見ていきましょう。 全塗装の料金相場 全塗装の料金は、まず塗装色による違いが大きく、一般的には20〜50万円前後です。塗装色による違いをもう少し詳しく説明すると、ソリッドカラー、メタリック、パールなど、選択する色によって塗料の積層数が変わってきます。 たとえば、クリア塗装の必要のない単純な白や赤といったソリッドカラーの積層数は1層ですが、パール塗装の場合は色の層、パール素材の層、クリアと3層以上の塗装が必要です。 積層数が多くなれば、それだけ手間と塗料が増えるので費用は高くなります。また、元の塗装色と違う色にする場合も、下地処理の手間が増える分、費用が価格が高くなりがちです。 仕上がりはどの程度分解するかで違ってくる ボンネットやトランクの裏側、ドアの内側などもボディと同じ色で塗装されているように、純正の塗装は、ボディ外側だけではなくフレームから塗装されています。 全塗装する場合、ドアやバンパー、ボンネットなどをどの程度まで分解して塗装するかにより、仕上がりの印象が大きく違ってきます。しかし、細かく分解して塗装をすればするほど仕上がりもよくなりますが、内装全てやエンジンに至るまで全ての部品を外してフレームまで塗装をするのは現実的ではなく、費用と時間がかなりかかります。 とくに元の色と違う色に塗装をする際には、どの範囲まで塗装をするのか事前に検討しましょう。 全塗装のメリット 好きな色、美しい塗装面の車には、自然と愛着が湧くもの。全塗装のメリットは何にも代え難い満足感です。 思い入れのあるクルマを純正色で再塗装すれば、新車を購入した際の感動が蘇ります。また、ほかにはない個性的な色に挑戦できるのも、全塗装のメリットです。 劣化した塗装をリフレッシュして新車同様にできる 全塗装というと、純正と異なる好みの色に塗り替えることをイメージしがちですが、純正と同じ色に再度全塗装をすることで、新車時同様の鮮やかな色合いと艶感が復活します。 堅牢な純正の塗装でも、紫外線や酸性雨などの影響でどうしても経年劣化は避けられません。日々見ていると見慣れてしまいますが、新車と比べると違いは一目瞭然です。 また、元と同じ色への塗装であればどの箇所も同色なので、あまり多くのパーツを外すことなく塗装できます。 好きな色でクルマへの思い入れが増す 全塗装最大の魅力は好きな色にできること。中古車で思った色のクルマが入手できなかった場合でも好みの色にできますし、純正に設定のない色に塗装すれば個性を表現できます。 クルマを所有するうえで、ボディカラーは満足度において重要です。好みの色で全塗装をすれば、それだけ愛着を持てるようになります。 全塗装のデメリット 全塗装をするうえで最大のデメリットは、買い取り価格が減額される可能性があることです。オリジナルからの変更ということでカスタムカー扱いになり、色によっては買い取りできない場合もあります。次のクルマの購入資金とするため、少しでも高額でクルマを売りたい場合には全塗装はおすすめしません。 また、全塗装は依頼する工場の実力差が出やすいため、仕上がりや耐久性がイマイチといったこともあります。全塗装をする場合は、事前に十分情報収集をして依頼しましょう。 全塗装をすると査定が下がる場合がある もとと同色の純正色に全塗装をした場合は、査定に影響しないことやむしろ買い取り価格があがる場合もあります。しかし、全塗装をした費用を回収できるほど査定が上がることはほとんどありません。さらに、塗装の質によっては同色への全塗装でも査定が下がる場合もあります。 また、純正から色変更をおこなった場合はカスタムカー扱いになり、価格が下がるどころか色や仕上がりによっては買い取りをしてもらえないことも少なくありません。最終的にクルマを高額で売りたい場合、全塗装を避けたほうが無難です。 塗装の品質に注意 クルマの塗装は職人の腕の差がそのまま出てしまう作業の1つ。下地処理、下塗り、本塗装と後処理のほとんどは手作業のため、依頼先の実績などをよく確認して依頼しましょう。 価格が高ければ高品質というわけではありませんが、全塗装の仕上がりには1つ1つの工程をどれだけ丁寧におこなうかということが重要。かけた時間と手間の分だけ高額になるのが普通で、あまりに価格の安い工場には注意が必要です。 まとめ 全塗装は万人におすすめできるものではありません。しかし、価格やデメリットを理解しているなら、思い切って好みの色に全塗装をすることで、より愛着をもってクルマに乗り続けられます。 全塗装をしたいけれど、デメリットを考えると迷ってしまうかたにはラッピングという手法もおすすめです。 簡単にいうとクルマにフィルム状のシールを貼ることで色を変えることができ、あとから元に戻すこともできます。ただし、施工費用は全塗装とほぼ変わらない金額でありながら、耐用年数が5年ほどと全塗装の半分程度なのでコスパはあまりよくありません。 全塗装をする際は、今乗っているクルマを中古車としてなるべく高く売りたいのか、それとも今よりももっと満足感を持って長く乗り続けたいのかを十分検討することが大切です。

セルシオの価格高騰&値上がりしている?旧車買取専門店が相場推移を解説

圧倒的な存在感を醸し出しているセルシオ。かつて高い人気を誇ったセルシオが、現在どのくらいの価格で取引されているのか気になる方も多いでしょう。 今回はセルシオの中古車価格の動向について詳しく解説します。セルシオを所有されている方や購入を検討されている方は参考にしてください。 セルシオとは セルシオは、1989年にトヨタ自動車から販売された高級セダンです。「至上・最高」の意味であるラテン語セルサスを元に命名されました。北米でレクサスブランドとして登場した後、日本の市場でも販売されるようになりました セルシオは3代目まで生産され、総累計新車登録台数は36万5千台を記録しています。 セルシオの価格は高騰している? セルシオの価格は高騰しています。特に直近の値動きは、従来の平均価格を上回る月もあるほど、右肩上がりの状況です(※2024年9月時点)。 中古車市場は、国内・国外の需要を受けて変動します。購入や売却を検討する際には、最新の動向に注目してタイミングを逃さないようにしましょう。 セルシオの現在の買取相場 セルシオの買取相場は、5万〜120万円程度です。型式やグレード、個体差によって幅があります。販売終了から15年以上経過したモデルでありながら、未だに高く評価されているクルマです。 2024年9月現在の型式ごとの相場は、下記のとおりです。 型式 買取相場 UCF11 5万~100万円 UCF20/21 5万~80万円 UCF30/31 5万~120万円 なかでも価値が評価されやすいのは、初代と20系後期、30系後期のC仕様(最上位グレード)です。同グレードは、エアサスペンションと後席パワーシートをはじめとする快適性能が組み合わされた、モデルです。高級セダンらしい充実した装備が評価されていると考えられます。 セルシオを高く売るにはどうすればよい? セルシオの買取価格は個体差で変動します。少しでも高値で売却するために、下記のポイントを押さえましょう。 こまめにメンテナンスをする オイル関係や冷却液の定期交換が行われている車輌は、故障が少なく安心して乗ることができます。セルシオで注意したい箇所は以下のとおりです。 ・プロペラシャフトのユニバーサルジョイント走行距離が長い場合に大きなトルクがかかる場合があります。故障すると静粛性に問題が生じやすいです。 ・ステアリング系統のボールジョイント車体が重いため壊れやすい部品です。 ・フロントフードのフードダンパー年数が経つと故障し、フードパネルを支えられなくなります。 ・O2センサー(排気ガス中の酸素濃度を検出するセンサー) ・運転席のメーターパネルのLED これらの故障を放置すると状態が悪化し、修理の際に高額な費用がかかるため、普段からチェックしておくことが大切です。 初代セルシオは人気の高さをアピールする 初代セルシオが販売されると、その魅力をいち早く知ったユーザーから予想以上の反響を呼び、一時的に納車が1年待ちになる状態になりました。 初代セルシオのグレードはタイプA、タイプB、タイプCが用意され、タイプCのみFパッケージと呼ばれる後席快適性を徹底追求した豪華装備が用意されました。Fパッケージが特に人気が高くフルオプションで注文するユーザーが大勢いたそうです。 タイプ別の違いは次のとおりです。 タイプA:サスペンションにコイルスプリングを装備したベース車両タイプB:サスペンションにビエゾTEMSを装着した走りを重視した車両タイプC:サスペンションにエアサスを装着した乗り心地重視の車両 タイプCに求められたのは「高速走行においても会話が楽しめる快適な乗り心地」でした。さらにアンダーフロアをフラット化し、エンジンアンダーカバー、サスペンションアームに至るまでフェアリングを施すという入念な空力処理が行われました。 そのシャーシを牽引するのが4リッターV8エンジンです。最高出力260psを発揮する1UZは、非常に静粛性に優れると共に低速域から滑らかに力強いトルクを発揮します。最大トルクは36.0kg・m/4600rpmです。 カスタイマズしない&走行距離を抑える セルシオはカスタマイズを楽しむオーナーが多いため、フルノーマルの個体は希少性が高いです。もし、純正パーツが手元にあるのならば、純正パーツに載せ替えてから査定を依頼した方が高く評価されるでしょう。 また、クルマの売却において走行距離は評価の基本であり、重要なポイントです。外装と内装がきれいだとしても、過走行であれば評価は厳しいものになります。走行距離は、クルマの根幹部分であるエンジンや足回りへ大きく影響します。 売却を検討する際は、公共交通機関の利用や、出かける頻度を減らすなど、生活に支障のない範囲で走行距離を抑える工夫をするとよいでしょう。