「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の売買と鑑定市場

記録簿って何?中古車売買で必要な理由と入手方法を解説

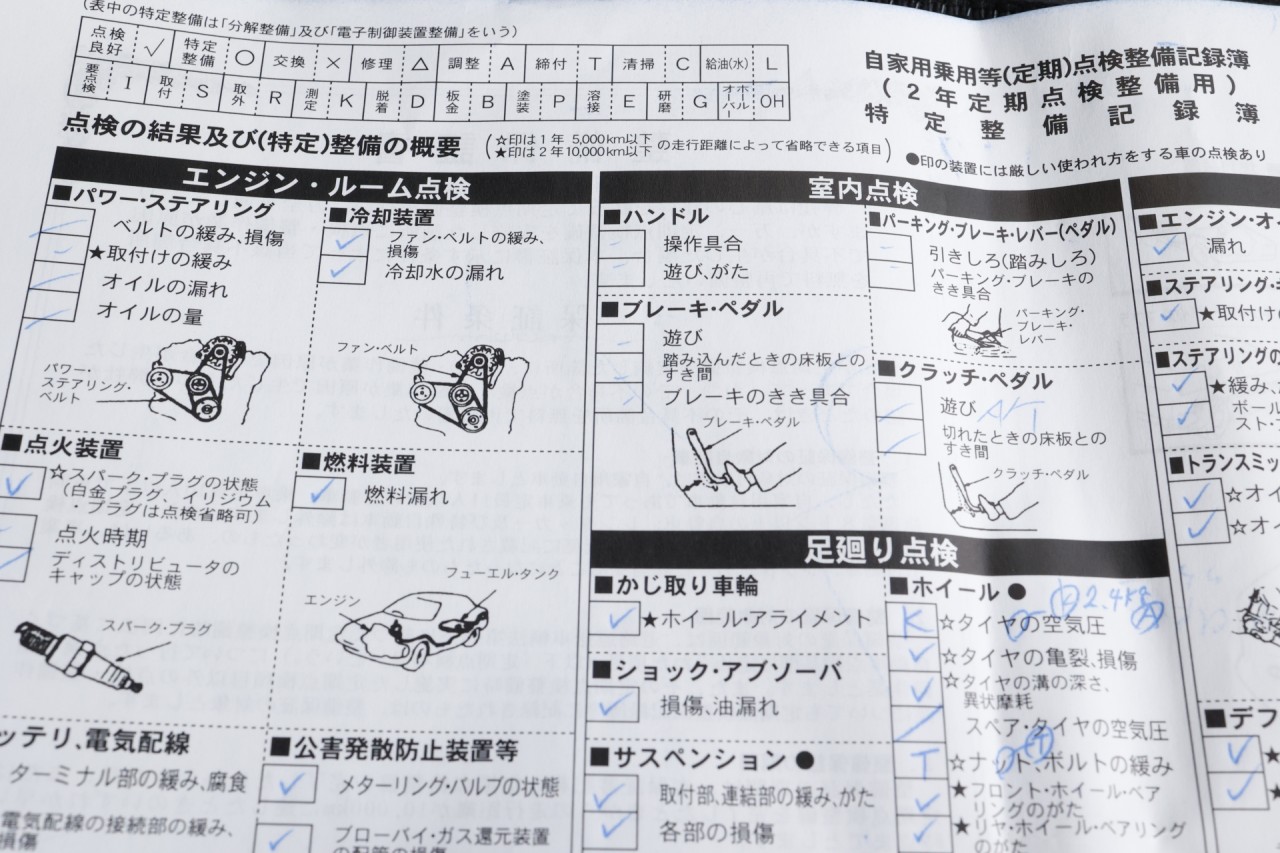

「中古車を買うときは記録簿があるものを選んだほうがいい」といわれています。なぜ記録簿があるものを選んだほうがよいのでしょうか。また、自分が売るときにも記録簿はあったほうがよいのか気になる方も多いでしょう。 今回は記録簿の役割や売却への影響や、記録簿がある車を選ぶメリットなどについて詳しく解説します。 車の購入を検討中の方や、今後車を売る予定がある方はぜひ参考にしてください。 記録簿とは 記録簿は、その車が今まで行った整備を記録する専用の用紙で、正式名称を「定期点検整備記録簿」といいます。 車検のときだけではなく、12ヶ月点検や分解整備を行ったときにも記入が必要です。 記録簿の売却への影響 記録簿の有無によって、車を売却するときにどのような影響があるのでしょうか。 記録簿がなくても車の売却は可能ですが、記録簿がないと査定額が下がる可能性があります。記録簿がない場合、実際はきちんと整備されていたとしても整備されていない車だとみなされてしまう可能性があるためです。 反対に記録簿があれば、点検や整備を行った記録が残るため、車を売却するときに高く評価されます。 そのため、今乗っている車をいずれ売却しようと考えている方は、記録簿をなくさないように注意しましょう。 記録簿がある中古車を選ぶメリット 記録簿がある中古車を選ぶメリットは2つあります。 ・メンテナンスの適切な時期がわかる ・次に売る時の査定額が高くなる それぞれ詳しく解説します。 適切なメンテナンス時期がわかる 先述のとおり、記録簿では、過去の点検や整備の記録を確認できます。そのため、どのタイミングで部品やオイルなどの消耗品を交換すればよいのかを把握できます。 次に売るときの査定額が高くなる可能性がある 記録簿があればきちんと整備されている車だと証明できます。そのため、売却時に記録簿があると評価が上がるかもしれません。愛車の価値を正しく査定してもらうためにも、しっかりと管理しておきましょう。 記録簿の入手方法 ディーラーや整備工場で車検を行う場合は記録簿を用意する必要はありません。一方でユーザー車検の場合は用意する必要があります。 もし記録簿がないのであれば、整備振興会で購入可能です。また、Webサイトからダウンロードもできます。 記録簿の読み方 記録簿は記号で記されているため、記号の意味がわからないと読むことができません。そこで、記録簿で使われている記号とその意味を以下にまとめました。 記号 意味 レ点 異常なし △ 修理 ✕ 交換 ◯ 分解 A 調整 C 掃除 T 締付 L 給油 / 点検項目なし まとめ 今回は記録簿とは何か?売却への影響や、記録簿がある車を選ぶメリットなどについて詳しく紹介しました。 記録簿はその車が新車で購入されたときから今までの点検・修理・整備の記録が載っている用紙です。 そのため、中古車を購入する際は記録簿のあるものを選ぶと安心です。また、売却時に高く査定される可能性があるので、車を購入したら必ず記録簿をつけて、なくさないようにしましょう。

所有者が亡くなったクルマの売却手順|相続手続き・必要書類をわかりやすく解説

クルマの所有者が亡くなって、その後の対応に悩んでいる方もいるでしょう。乗り続ける方がいなければ、買取業者に売却して手放すことも選択肢の1つです。 本記事では、所有者が亡くなったクルマの売却について、手続き内容や必要書類、費用や注意点を解説します。クルマを売るかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。 所有者が亡くなったクルマを売る手順 所有者の方が亡くなったクルマを売るまでの手順を詳しく解説します。 1.クルマの名義を確認する クルマの名義が誰なのかによって手続き内容が変わります。乗っていた本人の名義だろうと思っていても実際は異なる場合があるため、必ずチェックしましょう。名義人の名前と住所は、車検証の「所有者」欄に記載されています。 亡くなったご本人の場合 亡くなったご本人の名義の場合は、特別な手続きや確認事項はありません。そのまま「2.相続人を決める」段階に進みましょう。 ローン会社の場合 ローンを組んで購入し、なおかつ残債のあるクルマの場合は、ローン会社の名義になっている可能性があります。ローン会社名義の場合、残債を返済しないとクルマを売却できません。 相続人がローンを引き継いで支払うことも可能ですが、すぐにでも売りたいのであれば一括で精算する必要があります。まずはローン会社に債務者が亡くなった旨を連絡し、残債がいくらあるのかを確認しましょう。 リース会社の場合 カーリースでクルマを借りている場合は、リース会社の名義になっています。そもそもリース会社から借りているクルマであるため、相続も売却もできません。今後使用しないのであればリース契約を解除しましょう。 ▼関連記事はこちらクルマをリースしている契約者が死亡したら相続できる?解約時の違約金も紹介 2.相続人を決める 名義の確認後に、誰がクルマを相続するのかを話し合いましょう。法的に有効な遺言状があれば、原則としてはその内容に従って相続人を決定します。 遺言状が残されていない場合は、法定相続人同士で相談して決めなければなりません。民法上では常に配偶者が相続すると定められており、配偶者以外の相続順位は下記のとおりです。 ・第1順位 死亡した人の子供・第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)・第3順位 死亡した人の兄弟姉妹 出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁 ただし、他の財産を含めての分配を加味したり、そのほかにもさまざまな事情が介在したりすることが多いため、必ず法定相続人全員で話し合い、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家にサポートを依頼しながら慎重に進めましょう。 3.遺産分割協議書を作成 遺産分割協議書は、遺産分割の方法と相続の割合を記載する書類です。亡くなった方の名義を相続人名義に変更するにあたって作成しなければなりません。なお、クルマの相続専用の遺産分割協議書があります。国土交通省のWebサイト(こちら)よりダウンロードして用意しましょう。 遺産分割協議書には、相続人全員の直筆署名、実印の押印が必要です。そのため、相続人同士の住まいが離れていたり、なかなか連絡をとれない状況であったりすると、書類作成に時間がかかることが多いです。書類が完成したら、印鑑証明書を添付し相続人全員が書類を1通ずつ所持します。 査定額が100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」でも可 相続するクルマの価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」の使用が可能です。遺産分割協議成立申立書とは、クルマの相続特有の書類で、相続人1名の署名のみで作成できます。 遺産分割協議書のように相続人全員の署名と捺印は必要ありません。なお、遺産分割協議申立書も国土交通省のWebサイト(こちら)からダウンロードできます ただし、遺産分割協議成立申立書にはクルマの価格が100万円以下であると証明する査定書を添付する必要があります。査定証明書は日本自動車査定協会に作成を依頼します。ディーラーや買取業者でも作成を受け付けている場合があるため、一度問い合わせてみてもよいでしょう。 ▼関連記事はこちらクルマの相続には査定書が必要。遺産分割協議成立申立書と共に必要な書類や書類の取得方法を解説 4.必要書類を用意 続いて、クルマの名義変更に必要な書類を用意します。状況によって何を用意するのかが変わるため、単独相続、共同相続、第三者の相続、それぞれのケース別に紹介します。 単独相続(相続人が1名)の場合 単独相続の場合、下記の書類が必要です。 書類名 備考 除籍謄本 所有者が亡くなった事実を確認できる 改製原戸籍 相続人全員の記載が必要 【クルマの価格が100万円以上】 遺産分割協議書 【クルマの価格が100万円以下】 遺産分割協議申立書+価格が100万円以下である証明書 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) 申請相続人のもの 実印 申請相続人のもの(必ず印鑑証明と同じ実印であること)/相続人が手続きできない場合は、実印を押印した委任状を用意 車検証 車庫証明 申請相続人の住所が車検証に記載の本拠の位置と異なる場合のみ ナンバープレート(実車) クルマの管轄地域が変わる場合のみ/普通車の場合はナンバープレートだけではなくクルマそのものを持ち込む 共同相続(相続人が複数)の場合 複数名で相続する共同相続の場合は、下記の書類が必要です。 書類名 備考 除籍謄本 所有者が亡くなった事実を確認できる 改製原戸籍 相続人全員の記載が必要 【クルマの価格が100万円以上】 遺産分割協議書 【クルマの価格が100万円以下】 遺産分割協議申立書+価格が100万円以下である証明書 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) 共同相続する人全員分 委任状 共同相続する人全員分/全員とも実印で押印する必要がある(必ず印鑑証明と同じ実印であること) 車検証 車庫証明 申請相続人の住所が車検証に記載の本拠の位置と異なる場合のみ ナンバープレート(実車) クルマの管轄地域が変わる場合のみ/普通車の場合はナンバープレートだけではなくクルマそのものを持ち込む 第三者の場合 第三者にクルマを譲りたい場合は、まず法定相続人の名義に変えた後に、再度名義変更の手続きをする必要があります。法定相続人への名義変更に必要な書類は前述のとおりで、そのほかに下記を用意しましょう。 新所有者=第三者前所有者=一度名義になった法定相続人 ※新所有者が手続きすることを想定した場合の内容です。 書類名 備考 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) 新所有者のもの 実印 新所有者のもの/必ず印鑑証明と同じ実印であること 譲渡証明書 前所有者の記入事項あり 委任状 前所有者の記入事項あり 車検証 車庫証明 ナンバープレート(実車) クルマの管轄地域が変わる場合のみ/普通車の場合はナンバープレートだけではなくクルマそのものを持ち込む ▼関連記事はこちら初めてでも安心!中古車の名義変更の手順・必要書類・費用を解説 5.名義変更する 書類を揃えたら管轄の陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で名義変更を行います。受付時間は平日の8:45〜16:00であるため、土日祝日や夜間には手続きできないことに留意しておきましょう。 名義変更は代行依頼してもOK 相続にともなう名義変更は、行政書士やディーラー、中古車販売店に代行してもらうことも可能です。行政書士であれば、各種書類の作成・取得から依頼できます。陸運局の受付時間内に都合をあわせにくい方や、自分で手続きするのが不安な方は検討するとよいでしょう。 ただし、依頼にあたっはて代行費用がかかります。おおよその目安金額は下記のとおりです。 ・行政書士 1万5,000〜6万円 ※書類の作成・取り寄せから依頼すると+数万円かかる場合あり・ディーラー 3万〜8万円・中古車販売店 3万〜5万円 ▼関連記事はこちら相続に伴うクルマの名義変更の代行費用は?各業者の目安を紹介 6.買取業者に査定を依頼 名義変更の手続きが完了したら、買取業者に査定を依頼します。売却するにあたっては、下記の書類が必要です。査定当日までに準備しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。 普通車 軽自動車 ・車検証・自賠責保険証・自動車税納税証明書・リサイクル券・譲渡証明書・委任状・印鑑登録証明書・実印 ・車検証・自賠責保険証・自動車税納税証明書・リサイクル券・認印 ▼関連記事はこちらクルマ売却の流れ7ステップ!注意点や必要書類も丁寧に解説します 7.売却する 査定当日を迎え、査定士から提示された金額に納得したら売買契約を締結します。契約後2日〜10日程度で入金されます。 亡くなった方のクルマの相続にかかる費用 クルマを相続するにあたって、下記の書類発行および申請費用がかかります。 書類名 費用 除籍謄本 750円/通 改製原戸籍 750円/通 車庫証明 2,500~3,000円 移転登録手数料(印紙代) 500円 ナンバー変更手数料※クルマの管轄地域が変わる場合のみ 1,500~2,000円※図柄入りは4,000~5,000円 合計で7,000円程度です。名義変更の手続きを行政書士やディーラー、中古車販売店に依頼する場合は、追加で代行費用がかかります。 亡くなった方のクルマ売却時の注意点 亡くなった方のクルマを売るには、決められた期日までに名義変更し、自動車税の納付状況を確認しておく必要があります。それぞれの注意点の詳細を解説します。 名義変更は15日以内に行う 道路運送車両法では、所有者が変わってから15日以内に名義を変更するようにと定められています。万が一違反した場合には6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。 参考:道路運送車両法「第13条」「第109条2項」 他の財産の相続がある場合、時間の確保が難しいかもしれませんが、なるべく早めに手続きしましょう。 自動車税が未納だと売却できない クルマを売却する際に、自動車税の納付を証明する「自動車税納税証明書」を提出する必要があります。つまり、自動車税を納めていないと必要な書類が揃わないため、売却できません。事前に自動車税の納付状況を確認し、もし未納があった場合には相続人による支払い後に売却が可能となります。 まとめ 亡くなった方のクルマの売却について解説しました。 亡くなった方のクルマを売りたい場合には、まずは名義を変更しなければなりません。名義変更にあたっては、除籍謄本や改製原戸籍など、あまり馴染みのない書類を用意しなければならないため、手続きに手間取ってしまう方が多いのが実情です。とはいえ、名義変更を行政書士やディーラーに依頼すると、数万円単位の代行費用がかかります。 なるべくスムーズに、なおかつ費用を抑えておクルマを売りたい場合には、ぜひ「旧車王」にご相談ください。まだ名義変更の手続きをする前でも、必要書類の案内からはじまり、おクルマをお譲りいただくまで、スタッフが丁寧に応対いたします。査定当日には車輌の状態はもちろん、おクルマに詰まった想いも含めて“鑑定”し、価格に反映いたします。 また、旧車王は、自動車再生メーカーとして、おクルマの価値をさらに上げて市場に再流通させております。長年大事にされた1台、しっかりと次のオーナー様におつなぎいたしますので、ご売却をご検討の際はぜひ旧車王にお問い合わせください。

改造車、カスタムカーは買取時に不利になるの?売りたいときは誰に頼むべき?

改造車やカスタムカーは、売却の際に不利になるという話しを良く聞きます。しかし、果たしてそれは本当なのでしょうか? ここでは、改造車やカスタムカーの売却について解説しますが、カスタマイズは今や当たり前になりつつあります。つまり、改造車やカスタムカーの売却の方法さえわかれば、カスタマイズを思う存分楽しめるということです。 改造車、カスタムカーは買取時に不利になるのか 改造車は一般的に安い値段で買い取られてしまうという印象がもたれています。実際、自分好みにカスタムしすぎてしまった結果、売却時の買取価格が大幅に下がってしまったというケースが多々あります。しかし、改造車の査定金額が大幅にアップし、オリジナルコンディションに比べて倍近い金額になったという事例もあります。 ここでは、改造車、カスタムカーの種類や査定の依頼先について紹介します。また、高く売るコツについても解説しますので、参考にしてください。 改造車、カスタムカーの種類 ひとことに改造車といっても、その改造の方法は様々です。ここでは代表的な改造車である「ドレスアップカー」と「チューニングカー」について紹介します。 ドレスアップカー ドレスアップカーは、その言葉のとおり見た目を重視した改造車のことをいいますが、カスタムカーと呼ばれることもあります。基本的に見た目を重視したカスタムを行うため、エンジンは控えめなチューニングでも問題ありませんが、外装パーツがどのブランドなのかが査定額に大きく影響します。もちろん、ドレスアップというくらいなので、外装が綺麗なことが求められます。したがって、エアロパーツの割れやホイールのガリ傷は査定額を大きく下げる要因になります。 チューニングカー チューニングの本来の目的は、車の持つ本来のスペックを引き出すことです。しかし、実際には性能を向上させるためのパーツの交換や加工をチューニングと呼んでいます。つまり、速く走るための改造で、外観は二の次になります。とはいえ、買取の際はトータルバランスも求められるので、エンジンや足回りの改造箇所に加えて、エアロパーツやアルミホイールのデザインも大切な要素になります。そして、最も大切なことは、いかに良いコンディションが保たれているかということです。 改造車、カスタムカーを売るときは誰に頼めばいい? 改造車を買取してもらう方法としては、「専門業者」「個人間での売買」「ディーラー」などが挙げられます。ここでは、これらの3つの売却方法のメリットとデメリットと、売却の際の注意点を紹介します。 専門業者 専門業者は顧客の確保や販路がしっかりとできているため、高く買い取りしてもらえる可能性があります。また、改造車の買取に対する実績やノウハウを豊富に持っているため、パーツ一つ一つに対して評価することが可能です。しかし、選ぶ業者によって得意・不得意があるため、業者選びが難しいというデメリットがあります。 個人間での売買 オークションサイトなどの個人間での売買は、手数料がかかるというデメリットがありますが、自分の売りたい金額で売ることができるというメリットがあります。自分の売りたい金額で売れる主な理由は、中間マージンを大幅に省くことができるためですが、中古車には故障がつきものですので、トラブルに対応する能力を身につけておく必要があります。 ディーラー ディーラーは、ノーマル部品があり、なおかつノーマルに戻せる状態なら買い取りが可能です。ただし、次の車をその店舗で購入することが前提となります。したがって、基本的には改造車を売る場所としては適していませんが、同じメーカーの高年式の車両に関しては、他の売却方法よりもメリットを発揮することがあります。 改造車、カスタムカーを高く売るコツ 改造車を少しでも高く売却したいと考えるのであれば、ユーザー自身の工夫も必要になります。その一例として、純正パーツの準備が挙げられますが、車検に通らない可能性がある場合などは高価買取に繋がる材料のひとつになります。また、チューニングショップなどの請求明細書も大きな武器になります。特にチューニング箇所が多岐にわたる場合は、漏れなく査定スタッフに伝えられのはもちろんのこと、改造費がいくらかかったかの証明にすることもできます。 まとめ ここまで、改造車、カスタムカーの売却について様々な角度から解説してきました。 改造車やカスタムカーの売却は、多少のデメリットがあるものの、専門業者が最も強みを持っていることは明らかです。中でも旧車買取専門店の旧車王は、豊富な改造車の買取実績があるので、高価買取が期待できます。 改造車の売却に迷ったり、悩んだりしたときには、ぜひ旧車王への査定申し込みを検討してみてください。 [ライター/旧車王編集部]

シビック タイプR EK9 21万キロ超で300万円で買取事例も! 高額相場の理由とは

昨今、90年代国産スポーツカーの価格が高騰していますが、シビック タイプR EK9も当然高騰しています。実際、弊社では21万キロ走行にも関わらず300万円で買い取りした事例もあります。20年落ち、21万キロ越えとは思えない金額です。なぜここまで高い金額で取引されるのでしょうか?理由を詳しく見ていきます。 シビック タイプR EK9スペックとそのすごさ そもそもタイプRのRはレーシングの頭文字から来ています。そのため、大前提として‘‘走り‘‘が悪いとタイプRは名乗れません。これは開発者側もユーザー側も共通認識になっています。だからこそ、決してその名前に恥じない走りができるように多くの技術がタイプRには詰め込まれています。つまり、ホンダの本気が垣間見えるモデルと言えるのです。 例えばEK9には、B16Bという自然吸気VTECエンジンが搭載されています。自然吸気エンジンにおいて排気量1,000ccあたり、100馬力あれば高性能といわれているなか、このエンジンは当時としては世界最高峰であるリッター当たり116psを叩き出しました。 ホンダはその性能を達成するため、ベースのB16Aエンジンから型式が変わってしまうほど、多くの技術を詰め込みB16Bエンジンを作りあげました。変更点は、熟練職人の手作業によるポート研磨やバルブ類の強化、コンロッドの軽量化、吸排気の流入量を上げるためのチューニングなど多数に及びます。また数値に表れにくい、澄み渡る甲高いサウンドや、気持ちよく高回転まで回るといった官能性の部分にもさらに手を加えました。 さらに走行性能においては、サーキットを走りこむことによってタイプR専用のエアロパーツや足回りを開発しました。そのおかげで走行性能を大幅に上げることができ、結果としてFF車は曲がらないという常識を覆すほど、よく曲がる車に仕上げられました。 EK9にも搭載されたVTECエンジンの仕組みをおさらい VTECとはパワーと環境性能を両立させるための技術のことです。正式名称を「バリアブル (V) バルブタイミング (T) アンドリフト・エレクトリック (E) コントロール (C) システム」と言います。 車は空気をどれだけ多く吸い込めるかがパワーアップの重要なポイントになります。そして、その空気はバルブという部品の隙間から燃焼室に入っていきます。つまりバルブの開く量を変えることで、パワーなどに直結する空気の吸気量を変えることができるということです。そこでVTECは、エンジン回転数に応じて大きさの異なるカムシャフト(リフト量)と油圧ピンで低回転用と高回転用が切り替わるロッカーアームを動かすことにしました。 これは、回転数が低い時は、そこまでパワーを求めていないのでバルブを閉じ目にします。逆に高回転まで回している時はパワーを求めているので、バルブを開きます。したがって、回転数が上がると、VTECの切り替えポイントがあるのです。このポイント(回転数)を超えると、俗に言う「ンバァァァ」という表現をされるエンジンサウンドになります。 VTECエンジンが登場した1980年代半ばとしては、このエンジンはとても革新的でした。実際、VTECエンジン登場後には同様の可変バルブタイミングエンジンが他メーカーでもさらに開発されていきました。その結果、現在では多くのメーカー、車種に搭載されています。その状況をみると、VTECが可変バルブタイミングエンジンの草分け的存在だったといえるでしょう。そんな技術の結晶ともいえるVTECエンジンの最高峰のひとつが、タイプRに搭載されたB16Bなのです。 シビック タイプR EK9がなぜ人気か そして現在のリセール状況について 近年、80~90年代のネオクラシック国産スポーツカーが高騰していることは皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。現代の車にはない、デザインや性能、雰囲気が人気の理由です。もちろん、EK9も例外ではありません。実際に旧車王ではサンライトイエロー、21万キロ走行のEK9を300万円で買取した事例があります。このように、現在EK9は非常に高い買取額が期待できます。 現行シビックタイプRは、ついにターボを採用しました。ターボを採用したことで、これまでよりも更なるパワーを得ることができました。しかし、従来の自然吸気VTECがもつ最大の醍醐味であるエンジンを高回転まで回すことや、甲高いサウンドという楽しみは大幅に薄れました。また、EK9は車体のサイズも扱いやすく、車重もとても軽量です。大きく、重くなった現行車にはない、軽快さがEK9にはあります。しかし様々な規制から、B16BのようなエンジンやEK9の車両サイズでの再販は不可能と考えられます。 しかし、裏を返せば、それだけEK9の価値は高まるばかりだということです。もう二度とEK9は作られないということは、EK9の台数がこれ以上増えることはありません。むしろ減っていく一方です。需要があるのに、供給は減る一方なのです。すると経済学の理論通り当然、価値はどんどんあがっていきます。また、EK9は右ハンドル仕様しか生産されませんでした。よって北米には正規輸出されていません。そのため25年ルール(アメリカでは25年経過した車は輸入規制が大幅に緩和される)が適用される来年2022年には今以上に取り引きが活発になるかもしれません。 スポーツカーを売るのに旧車王がおすすめの理由 歴代のシビックタイプRの中で、EK9は一番人気の高いモデルです。人気車種がゆえ、買取に関する情報が多すぎて、どこに査定を出せばよいか迷っていらっしゃる方も多いかもしれません。 旧車王ならEK9に特化したスタッフがしっかりと査定を行います。EK9は製造終了から20年以上経過しました。今もお乗りのあなたは、きっとEK9に大きな愛情をもっているはずです。そんなあなたの愛情のこもったEK9をぜひ一度見せていただけませんか。必ずや他店に負けない、高価買取を実現してみせます。 旧車を買い続けて20年以上!目利き鑑定士の納得買取なら旧車王https://www.qsha-oh.com/ [ライター/旧車王編集部]

日本車は海外で人気が高い!でも個人で自動車を輸出するのは大変?

日本車は海外での人気が高いというのは誰でも一度は聞いたことがあるでしょう。今乗っている車も日本では価値がなく、買取価格も低いという場合には「人気がある海外に輸出してみよう」と考える人がいるかもしれません。 しかし、車の輸出は簡単ではなく、個人で行うにはハードルの高いものになっています。ここでは海外で日本車人気の理由と輸出が大変な理由を解説していきます。 海外で日本車人気の理由 当たり前のように海外で日本車が人気というイメージがありますが、主な人気の理由は「壊れにくい」「安い」の2つでしょう。「なぜ日本車が人気なのか」を詳しく解説していきます。 壊れにくい 日本では2年(初回3年)に1回の車検が義務付けられています。定期的なメンテナンスを行うことで重大な故障になる前に修理されるため、各部品が大きく破損することもなく、消耗品も定期的に交換されています。 極端に破損する前にメンテナンスされるため、車が良い状態で保たれていることで「壊れにくい車」になっていると言えるでしょう。 日本の道路事情が良いから 日本の道路は世界で見てもトップクラスに整備されています。道路事情が良い分、車にかかる負担も少なく、足回りなどの重要な部品が破損なく保たれています。 足回りが破損してしまっては修理をしても多少のガタは残ってしまいます。綺麗な道路で走っている日本車だからこそ、中古車でも品質が保たれ、長く乗れる要因の1つになっていると言えるでしょう。 外装も綺麗に保たれている 日本人は世界で見ても物を大切にする人が多い国です。車も同じで、定期的に洗車をしたり、傷もつかないように気をつけています。海外では車を実用の道具と考えていて、傷や汚れを気にしていないユーザーが少なくありません。 日本車は乗っているユーザーが車を大切にしている分、古くなっても外装が綺麗に保たれ、海外でも評価される1つの要因になっています。 価格が安い 日本国内では車に対して10年10万㎞という言葉が根付いています。これは、車の寿命や価値の基本になっていますが、納車から10年か走行距離が10万㎞を超えた車は寿命で市場価値がなくなるという意味を持っています。 実際には、しっかりとメンテナンスをしていれば、まだまだ乗れる車でも、車としての価値はなくなってしまい、低い金額での買取か廃車になってしまうでしょう。 しかし、海外で見れば、まだまだ乗れる状態にあるため、日本国内では値段のつかない車にも値段が付くことになります。日本で値段がつかない分、安く仕入れることができ、海外での販売価格も安くなるため、10年10万㎞を超えた車でも重要があると言えるでしょう。 古い車種は部品取りに使うことも 例えば、エンジンや足回りなど、走行が不可能な車でも車種によっては海外で部品取りとして買い取られることがあります。 ボディパーツや内装のパーツなど、海外では新品のパーツを取り寄せるよりも使える中古部品を使うことが多いため、日本で廃車になった車にも需要があります。 個人の輸出は簡単ではない 日本車は海外で人気があるということが分かりましたが、そうなると「自分が乗っている車も海外に輸出したほうが高く売れるのでは」と考えると思います。 車種によっては日本国内よりも高く売れるでしょう。しかし、個人で輸出となれば国内で車を売るように簡単にはいきません。 主に輸出が簡単ではない理由を3つ解説していきます。 古物商許可証が必要 これは各都道府県が発行しているものになりますが、中古車を輸出する際には絶対に必要になる許可証です。古物商許可証を取得せずに輸出を行なった場合には法律に違反することになるため十分に注意が必要です。 古物商許可証自体は警察署で発行してもらえるため、難しい手続きは必要ありません。しかし、所有している中古車を販売するためだけに取得するのは少し面倒にも感じるでしょう。 必要書類が多い 次に必要書類ですが、日本からの輸出用と販売先の輸入用に分かれます。輸出ができても輸入側の国で必要になる書類は別に必要な場合もあります。 ・インボイス・パッキングリスト・船荷証券・輸出抹消登録証明書・船積前検査証明書 輸出には最低でもこの5つの書類が必要になりますが、輸出先の国によってはさらに必要な書類が増えることもありえます。あくまで輸出用は日本で定めている書類になりますが、輸入用の書類は国ごとに違う場合もあるため、輸出先のバイヤーに確認を取る必要があります。 バイヤーを見つける必要がある 国内で買取を依頼する場合には買取専門店に査定と買取をしてもらえば、全てが完了します。しかし、輸出する場合には個人でも買取店でも、車を買ってくれる人を自分で一から探す必要があるため、それなりの英語力や時間をかけることになるでしょう。 また、バイヤーを見つけた後も金額の調整や支払い時期など、バイヤーと調整すべき事は多くあります。 買取専門店を利用する 海外への輸出は「高く売れる」というイメージだけが先行していますが、個人で行うには難しい事も多く、簡単にはいきません。しかし、日本国内でも古い車の価値を分かっている買取専門店であれば、海外へ輸出するよりも高く買い取ってもらえる場合があります。 特に旧車王では旧車やクラシックカーの買取を得意としているため、値段がつかず、国内での販売を諦めていた場合でも、海外へ輸出する前に候補の1つに入れてみてください。 まとめ 日本車は海外で人気があり、輸出すれば国内よりも高く売れる可能性があります。日本には買取専門店も数多くありますが、基本的に古い車の買取価格は低かったり、値段がつかない事もあるため、人気のある海外へ輸出した方が高く売れると考えることもあると思います。 しかし、個人での海外輸出は決して簡単なものではなく、必要な許可証や書類も多く、費用対効果としては見合っていない事も多いでしょう。日本国内でも古い車の価値を分かっている買取店であれば、輸出するよりも高い査定額がついたり、同じような金額でも輸出の手間やリスクを考えれば得をする可能性もあるでしょう。 旧車王は旧車を得意としているからこそ、他の買取店とは違う査定額になる場合があります。輸出をする前に旧車王に無料査定を依頼してみてはいかがでしょうか。 [ライター/旧車王編集部]

【旧車いじめ?】13年以上経過車の自動車税はいくらかかる?

大切に乗ってきた愛車の自動車税を見て驚かれたことがある方は多いのではないでしょうか。現在、日本では13年を超えた車の自動車税と重量税を増税する重課制度が存在します。 ここでは、割増制度が始まった理由や増税後の税金について解説していきます。また、自動車税の支払い方法についても紹介していますので、参考にしてください。 初度登録13年経過の車に適用されるグリーン化税制 グリーン化税制とは、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその環境性能に応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重く(重課)する税率の特例措置です。 現在行わている重課制度では、ガソリン車で13年超、ディーゼル車で11年超(いずれも新車新規登録時から)を超えた車両について、自家用乗用車で自動車税が15%アップします。 【おかしい!?】初度登録13年経過の車は自動車税が割増に 私たちは「物を大切にしなければいけない」と言われながら育ったはずです。ところが、現在のグリーン化税制は、古い自動車に重い税金を課して廃棄を促すという教えに逆行したものです。 古い自動車を増税して廃棄に導く目的は、地球温暖化や大気汚染の防止と言われますが、これにも矛盾した部分があります。 その理由は、自動車は製造、流通、使用、廃棄などの全ての場面において、環境に負担を与えて、なおかつ二酸化炭素も排出するためです。したがって、13年を超えた自動車に重い税金を課して新車を買わせることが、必ずしもエコとは限らないのです。 割増制度はいつから始まったのか? 現在の割増制度( 重課税率)は平成27年から始まっています。しかし、最初から現在の15%増だったわけではなく、制度導入当初の平成13年は10%の割増だったのです。年々、古い車に対する風当たりが厳しくなっていますので、今後さらなる増税もあるかもしれません。 割増制度はなぜ始まったのか? 自動車メーカーは、環境対応車はもちろんのこと、ゼロエミッション車の開発を加速させ量産体制を整えつつあります。平成13年には自動車環境対策を目的とした自動車税の重課制度が始まります。この割増制度が始まった理由は、国が環境負荷が大きい古い車から環境性能に優れた新車への乗り換えを促すことが、地球温暖化や大気汚染の防止に繋がると考えたためです。 対象外の車種はあるのか? 11~13年超であっても増税対象にならない車両が存在する。適用外となるのは電気自動車、ハイブリッド車などの環境に配慮した車です。例えば、ハイブリッド車のプリウスや電気自動車のリーフは対象外になります。 この他にも、天然ガス自動車やメタノール自動車も適用外となります。また、意外と知られていない車で一般乗合バスや被牽引車、いわゆるトレーラーも適用外となるのです。 排気量別・13年経過の車の自動車税はいくら? 自動車税の増額を以下の通り表にまとめましたのでご覧ください。 参考:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/54501/jouyou.pdf 一括納付の場合 自動車税は毎年4月1日時点の所有者に自動的に支払い義務が発生します。自動車税は5月上旬に送付される納税通知書による一括納付が基本です。自動車税の支払い方法には以下の方法があります。 ・納付書による現金払い (指定金融機関の窓口、コンビニエンスストアなど)・電子マネー(一部のコンビニエンスストア)・口座振替・Pay-easy(ペイジー)(ネット、ATM)・クレジットカード(ネット) 月割納付の場合 自動車税の納付は、支払いが難しい状況に置かれた場合、納税の猶予が認められ、原則として1年以内の分割納付が認められます。 但し、「地方税法 第15条 徴収猶予の要件等」に当てはまる以下の内容に限ります。 ・車が災害(震災、水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき・納税者や生計をともにする親族が病気や負傷をしたとき・廃業したり、事業を休止したとき・事業に著しい損失を受けたとき・法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき 自動車税だけではない!18年経過の車は重量税も増額 エコカー減税対象車ではない自動車が初度登録年月から13年以上又は18年以上経過すると重量税も増税されます。 具体的には、0.5t超~1t以下(2年のごとの車検実施時)の場合で、13年未満では16,400円のところが13年経過だと22,800円になります。さらに18年経過だと25,200円となり、自動車税と合わせて考えると負担がとても大きくなると言えます。 重量税も増税の車はどうするか? 18年が過ぎさらに重量税が増税になると、いよいよ売却を真剣に考えなければなりません。一般的には、18年経過している車は価値が低いと思われがちですが、車によっては思わぬ査定額が付くことがあります。もちろん、車検通したり、整備を行うことで、大切な愛車を末長く乗ることも選択肢のひとつです。 乗り続ける 13年、もしくは18年経過した車を乗り続けることは、重課制度のことを除けは、それほど難しいことではありません。理由は、昨今の旧車・ネオクラシックカーブームにより、日本にもヨーロッパのような古い車を大切にする文化が根付きつつあるためです。 例えば、ブログやSNSなどのソーシャルメディアが普及し、旧車・ネオクラシックカーの価値観を分かち合う場が増えたことなどは、分かりやすい変化と言えるのではないでしょうか。 手放す 重課制度などにより、大切な愛車を売却する決心をしたとします。その際にお勧めしたいのが、旧車専門買取の旧車王です。 旧車王で取り扱っている車種は、13年超はもちろんのこと、20年以上経過した旧車・ネオクラシックカーがほとんどです。つまり、ユーザー様の税金などのお困りごとを解決するために、日々大切な愛車を買取することでお役に立っているということです。 13年超の古い車の買取のことなら旧車王にお任せください! [ライター/旧車王編集部]

査定「ゼロ」の古い車を高く売る「正しい」手放し方

最近は、低年式でかつ過走行の中古車でも値段が付くという話をよく聞きます。しかし、ネットでよく見かける「査定0円の古い車を高く売る」というフレーズは一体どのような意味で使われているのでしょうか?この一見矛盾している2つの事柄を旧車王が紐解きます。 査定額「ゼロ」になってしまう原因 査定額が「ゼロ」になってしまうかどうかは、どの基準を用いるかによって変わってきます。もちろん、どの基準を適用しても「ゼロ」になってしまう車はあります。その理由は、「年式が古い車」「走行距離が伸びている車」「故障している車」などがありますが、基本的に当時どんなに高額な車であっても、時が過ぎれば価値は低くなります。 また、よく査定の基準に用いられるディラー下取りについても簡単にご紹介させていただきます。通常ディーラーでは、各販売会社が用意する「下取り基本価格表」というものをベースに下取価格を算出しています。つまり、買取専門店のように買取相場をもとに車の価値を判断しないため、20年以上経過した旧車・ネオクラシックカーなどは、一般的に値段を付けることが難しいと言われています。 逆に、買取専門店は、買取相場を基準にしていますので、年式が古い車でも値段が付くことがあるのです。 買取店にも「得意分野」が存在します 買取店には、実は「得意分野」というものが存在します。簡単にご説明させていただくと、 新車ディーラーは、当然ながら自社の車に強みを持っています。更にディラーは、顧客の囲い込みが生命線になりますので、常に顧客の下取り価格を把握しています。その顧客数は、優秀な営業マンで優に1000件を超えています。 次に、一括査定・大手買取店は、比較的年式が新しい国産車を得意としています。逆に、旧車・ネオクラシックカーは、相場の見極めが難しいことから、リスクを負ってまで買取しない傾向があります。 最後に、 旧車買取専門店は、1970~1990年代の旧車・ネオクラシックカー全般、スポーツカー、本格クロカン4WDを得意としています。 そして、どのジャンルにもそれぞれ違う難しさがありますので、自分の車がどこに当てはまるかを考えて、査定を依頼されることをお勧めいたします。 20年落ち以上の古い車は高く売れる可能性があります お写真の車を見てください。車検が切れた1973年式のケンメリスカイラインです。車検切れのまま数年単位で放置されていますので、車体は埃まみれですし、タイヤがパンクして走ることすらできません。 おそらく、ディラー下取りでは0円が提示されることでしょう。もしくは、古すぎて扱ってもらいないかもしれません。ところが、この車に何と400万円という破格の査定額がついたのです。 理由は、ケンメリスカイラインは、「ケンとメリーのスカイライン」というキャッチフレーズのテレビCMが大ヒットした日本を代表する名車のなかの名車だからです。しかし、この価値がわかる買取業者が少ないという現実もあり、廃車になってしまうケースも少なくありません。 この例は少し極端だったかもしれませんが、古い車は旧車買取専門店に査定を依頼することで、思いもよらない値段が付くことがあるのです。 【1円でも高く売る】高額査定のポイント ここまでの解説で、例え査定が0円になってしまいそうな古い車でも値段が付いたというケースがあることがご理解いただけたのではないでしょうか。 しかし、年式が古い旧車・ネオクラシックカーは、状態次第で値段がなくなってしまう場合があります。具体的には、エアコンの故障やオートマが滑るなどの機関系の不具合です。 そうならないためには、故障の時に親切に対応してくれる「行きつけの美容室」のような整備工場を見つけて、こまめに修理を依頼することが大切です。そして、愛車を1円でも高く売るために最も大切なことは、車を古いなりに労わりながら乗ることです。 高額査定のために出来ること 車を高く売るために出来ることはいくつもありますが、何もお金をかければいいというわけでもありません。最後に自分でも出来る車を高く売るための方法を2点ほどご紹介させていただきますので、参考にしてください。 外装編 お車の外装は、放置車や不動車でない限り、なるべく綺麗にしておきましょう。長い間動かしていない不動車などは、長年降り積もった土埃を取り払う際にボディを痛めてしまう可能性がありますので、かえってそのままの方が高価買取に繋がる場合があります。 また、高価なカスタムパーツは、しっかりと把握しておくが重要です。理由は、有名ブランドの場合は、査定に反映される可能性があるからです。 内装編 内装の掃除は旧車だからといって特別なことはありません。まずは、固くしぼったタオルとガラスクリーナーをご用意いただき、最後に掃除機があればオッケーです。 掃除機は、シートの下や座面の隙間など、細かいところも意識してかけていきます。次に固く絞ったタオルでステアリングホイールやインパネを拭き、最後にガラスクリーナーを使ってガラス全体を拭けば終了です。 一番のポイントは、固く絞ったタオルです。乾燥したタオルではホコリや汚れを吸収出来ず、かえって汚れを広げる結果になるためです。 [ライター/旧車王編集部]

ネオクラシックカーになりつつある競技車両は買取可能なのか?

昨今、参加型のモータースポーツ普及により、ネオクラシックカーが中心の競技車両にも注目が集まっています。ここでは、希少なネオクラシックカーが競技で使われる理由や競技車両購入及び買取のメリット・デメリットについてご紹介させていただきます。 ネオクラシックカーになりつつある競技車両 今現在、ジムカーナやダートトライアルなどのナンバー付きの車両で行われる様々な種類の競技が存在します。しかし、自動車メーカーが昔のようにハイパワーなマニュアル車をラインナップしなくなったため、競技自体がネオクラシックカーが中心で行われているのが現状です。もちろん、今現在販売されているトヨタ86やスイフトスポーツなどのスポーツモデルも活躍しておりますが、ネオクラシックカーに比べて戦闘力不足なのは明白です。そして、これらの車両の多くは公道が走れるれっきとした合法改造車なのです。理由は、自走が可能なナンバー付き車両であれば積載車を用意する必要がなくなり、参加コストを抑えて出場機会を増やすことが出来るからです。 ジムカーナやダートトライアル以外でも、一般車でも走れるミニサーキットが増えたことにより、モータースポーツは昔に比べて気軽に楽しめるようになりましたが、ドリフト競技が不正改造の象徴になってしまっているなど、まだまだ課題も残されていると言えるでしょう。 競技車両のメリット・デメリット ネオクラシックカーの競技車両を購入や買取を行う際のメリット・デメリットについてご紹介させていただきます。まず単純に20年近く経過した車両を競技で使用しておりますので、一般的には様々なリスクが存在すると言えるでしょう。しかし、メリットがまったくないわけでもありません。例えば、ジムカーナの車両であれば競技の特性上クラッシュの確率は極めて少ないと言えます。なおかつ有名ショップ等でメンテナンスされている車両であれば、高いレベルでコンディションを維持されていることが期待出来ます。 逆にドリフト競技で使用されている車両は、ほぼ100%の確率でクラッシュしておりますので、かっこいいエアロで武装した見た目のよい個体であってもコンディションを期待することは出来ません。当然ながら、そのことが最大デメリットにもなるわけですが、もしドリフト競技が目的で購入するのであれば、肝心なところさえしっかりしていれば修復歴が大きな支障をきたすことはありません。いずれにしても次のユーザーがどんな目的で購入するかが、メリット・デメリットの決め手になってきます。 そして、昨今の中古スポーツカーの価格高騰で競技車両の買取が注目されています。昔から競技車両の売買はヤフオクなどの個人売買が主流になっていますが、旧車王ではカスタマイズされた個体も得意としているため、そのノウハウを活かし競技車両の高価買取も可能であると自負しています。とくに、個々のパーツのスペックやメンテナンス履歴がはっきりしている優良な個体は、高価買取の条件を満たしていると言えるのです。 [ライター/旧車王編集部]

旧車の価格はなぜ高い?旧車の購入や維持について深堀してみた

旧車といえば価格が高い、所有が難しいというイメージがつきもの。なぜ旧車は高価で維持が難しいのか?この記事ではそんな疑問を深堀していきたいと思います。 旧車はどんどんその数が少なくなっていくから高い 旧車の価格が年々高等していく一番の要因は、どんなに人気のある車種でも、時が経てば経つほど台数が減少していくからです。 子供のころ、いつかは所有したいと思っていた憧れの車があるという方も少なくないでしょう。しかし、いざ購入できる経済力を持ったときには、憧れていた車を新車で購入することはできません。そう、車はどんなに人気のある車種でも、いつか必ずモデルチェンジされ、中には車種自体の製造が終了し、“絶版車”となってしまう場合もあるのです。 そして、製造されていない以上、年々現存する台数は減っていきます。そのため、古くなって価値が下がるどころか、新車時の販売価格以上で取引される旧車が存在するのです。 もはや伝説!?最も中古価格が高い国産旧車 国産車の中には、世界的にも人気で、なおかつ今や伝説的な存在の車種が存在します。そこで、ここから、目を疑うほどの価格で販売されている国産旧車をご紹介しましょう。 トヨタ 2000GT まずは、だれもが知る元祖国産スーパーカーのトヨタ 2000GT。世界的なスパイ映画「007」の主役、ジェームス・ボンドが乗るいわゆる“ボンドカー”としても有名になりました。 もともとの販売価格も、当時としては破格ともいえるほど高価(高級車の代名詞クラウンが2台買えるほどだったとか…)。2013年に行われたアメリカのオークションにおいて、1億円以上の値で落札され、世間を驚かせました。 日産フェアレディ Z432( S30型) 現在でもファンの多い日産 フェアレディZですが、特に旧車として絶大な人気を誇っているのが、S30型初代フェアレディZです。そんなS30型フェアレディZの中でも、トップグレードに位置するのが「Z432」。 当時、レースで大活躍していたスカイラインGT-R(通称:ハコスカ)に搭載されていたS20エンジンを搭載し、最高速度は210km/hに達し、日本車として初めて200km/hの壁を越えたモデルでもあります。432という名前は、4バルブ・3キャブレター・2カムシャフトに由来。 排出ガス規制対策として4年で製造が打ち切られ、販売台数はわずか419台にとどまったこともあり、現在では2000万円前後で取引されることも珍しくありません。 日産 スカイラインGT-R(C110型) どの世代も旧車として高値で取引されるGT-Rの中で、特に希少性が高いのが、2代目GT-R、通称ケンメリGT-Rです。 ハコ車ベースであった先代のハコスカGT-Rに対し、流麗なクーペスタイルのケンメリGT-R。エンジンは先代ハコスカGT-Rと同じS20エンジンを搭載し、オーバーフェンダーをはじめとしたGT-R専用の装備を備えています。 排気ガス規制により、販売期間はわずか4か月と短く、販売台数は197台と極わずか。状態の良い個体の価格は1億円近くになることもあり、日本車史上に残る名車の1台です。 旧車を所有できるのは限られた層だけ? 上記ご紹介したような、一部の特殊な車種を除けば、一般的な中古車と変わらない価格で購入できる旧車も数多く存在します。 30年以上経っていても、300万円を超える、もしくは、プライスボードに「ASK」となるような旧車は、レースで活躍した、ドラマやアニメで人気になったなどの理由があり、車種は同じでもグレードが違うだけで通常の中古車と同程度の価格で購入することができます。 旧車の購入は簡単でも維持は難しい ここまでお話した通り、選ぶ車種によっては誰でも比較的簡単に購入することができます。しかし、旧車は購入する時よりも維持していくことの方が、購入時以上にお金がかかるものです。その理由は、車は機械である以上いつかは壊れるもの。維持していくためには修理を行わなければなりません。 ところが、どのメーカーも、製造が終了した車種の部品は、生産終了から7年~10年で供給を終えてしまいます。すると、修理したくとも新品部品が手に入ら無いため、中古部品を探さなければなりません。もともと希少価値の高い旧車の場合、中古部品も高額で取引されます。また、万が一中古部品が無い場合は、特注で制作してもらわなければなりません。 このように、旧車をきちんと走れる状態で維持していくためには、購入時以上の出費を覚悟しておく必要があります。 手放すことを考えているなら早めの売却を! 中古車の価格は、年式や距離以外に、その車種の人気によって価格が大きく変動し、それは旧車であっても同じ。そのため、今は人気があり高値で取引されている車種であっても、数年後にその価値が下がってしまう可能性があります。 先述した伝説的な存在ともいえる車種を除き、一般的な中古車と同程度の価格で購入できる旧車の場合、古くなればなるほど価値が上がるという保証はありません。いま大切にしている旧車を、一生手放さないという覚悟がない限り、早めに手放すのも損をしないためには大切です。 [ライター/増田真吾]

ワークス仕様やグラチャン仕様などと呼ばれる旧車の改造車は高価買取が可能なのか?

ワークス仕様やグラチャン仕様は旧車の憧れの存在です。そして、リベット止めのオーバーフェンダーや深リムホイールは旧車カスタマイズの定番アイテムです。ここでは、人気の改造ベース車や改造車を高く売るためのコツについてご紹介させていただきます。 旧車で人気の改造は? 旧車で人気の改造は、いわゆる街道レーサー仕様やグラチャン仕様と言ったワークスマシンに倣ったカスタマイズです。もちろん、行き過ぎたカスタマイズは車検に不合格となってしまいますので、例えばシルエットフォーミュラのような改造はイベントなどに限定されてしまいます。しかし、少しでもレーシングカーの姿に近づけたいという願望はいつの時代も変わりません。 具体的には、深リムホイール、車高短、リベット止めのオーバーフェンダー、チンスポイラー、ワンオフマフラー、3連キャブレターなどですが、それらをバランスよく組み合わせることで、オリジナルコンディション以上の評価に繋がる可能性は十分あります。そして、今まで我慢しなけれならなかったエアコンやパワステなどの快適装備を現在の技術で取り付けしてしまう「レストモッド」と言われる手法も今後のトレンドになるかもしれません。 旧車を改造するのに人気があるベース車両は? トヨタ・マークⅡ GX71 トヨタ・マークⅡ GX71は、レースとは全く無縁にもかかわらず、ワークス仕様が何故か不思議と似合います。どちらかと言うと、街道レーサーという言葉がピッタリかもしれません。そして、非常に人気が高く中古車価格が高騰しております。 カスタマイズのトレンドとしては、旧車用の深リムホイールにあえて外径の小さいタイヤを引っ張りで履かせて、後は車高短、ワンオフマフラー、ウッドステアリングが付いていればバッチリです。そして、ターボの5速マニュアルならもう言うことありません。 トヨタ セリカ LB 2000GT セリカ LB 2000GTと言えば、マスタング彷彿とさせるスポーティなデザインで人気を博したモデルでしたが、最も印象に残る仕様といえばシルエットフォーミュラ(グループ5)のセリカ LB ターボではないでしょうか? シルエットフォーミュラと言えば、鉄仮面スカイラインや910型ブルーバードを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?しかし、当時のドイツの名門チームであったシュニッツァーが手掛けたセリカ LB ターボはとても美しく、いまだにドイツでも根強いファンがいると言われています。 そして、カスタマイズにおいては、シルエットフォーミュラ仕様が似合うのはもちろんのこと、リベット止めのオーバーフェンダーを付けたグラチャン仕様も似合います。さらにローダウンと深リムホイールだけでも全然格好よくみれてしまいますので、セリカ LB 2000GTはまさに万能過ぎるカスタムベースと言っても過言ではないのです。 また、グラチャン仕様で言えば、LBのクーペタイプである通称ダルマセリカも人気があり、初代セリカはトヨタの旧車の中で最もカスタマイズが似合うモデルと言えるかもしれません。 日産 ハコスカ スカイライン 旧車を代表的する改造車と聞いて、通称「ハコスカ」と言われるスカイラインGT-Rを思い浮かべる人は多いはずです。その理由は、日本のツーリングカーレース史上に不滅の49連勝という金字塔を打ち立てたからです。 旧車の改造車の呼び名には、グラチャン仕様や街道レーサーといったものがありますが、ハコスカには「ワークス仕様」という言葉が最も似合います。まさに当時のワークスチームの仕様を再現した旧車カスタムの定番チューンと言えます。 とかく違法な改造と勘違いされがちなオーバーフェンダーやチンスポイラーも、全て49連勝を成し遂げるためのアイテムだったのです。そして、その姿に誰しもが憧れを抱くのは、当然のことかもしれません。 改造した旧車は高く売れるのか? 旧車のカスタマイズを考えたときに、「改造した旧車は高く売れる?」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?もちろん、いきすぎた改造はマイナスの評価になってしまいます。しかし、車検の規制緩和や技術の進歩で、かなりの範囲でカスタマイズが可能になったのも事実です。そして、しっかりとしたパーツのチョイスを行えば、確実に高価買取に繋がります。 具体的な例としては、ウェバーやソレックスなどの3連キャブレターの装着やワタナベやロンシャンなどの深リムホイールです。スポーツキャブレターのメリットは、レスポンスや吸気音が素晴らしいのはもちろんのこと、エンジンルームを開けたときの迫力がノーマルのキャブレターとは比べものになりません。また、深リムホイールは当時のモデルが新品で手に入る場合もありますが、当時物の方が高い評価に繋がります。理由は、足元を飾るホイールが綺麗すぎてもミスマッチになってしまうからです。 最後に、カスタマイズによる付加価値をしっかりと見極められる旧車王に査定をお任せいただければ、高値が付くことはほぼ間違いないと言えるでしょう。 [ライター/旧車王編集部]