「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の売買と鑑定市場

78プラドは価格高騰&値上がりしている?旧車買取専門店が相場推移を解説

78プラドは、トヨタの本格派オフロード車であるランドクルーザーに、初めてプラドというサブネームが与えられたモデルです。この78プラドの中古価格は、現在どのようになっているのでしょうか。今回は、78プラドの特徴や価格状況から、より高く売るためのポイントまで詳しく解説します。 78プラドとは 78プラドは、1990年から1996年までトヨタ自動車が製造したオフロード車です。以前は、ランドクルーザーの名前で世界の多くの国々で販売されていました。ランドクルーザーは補修が必要になる部品をあえて新規設計しないため、世界中どこでも修理しやすいという特徴があります。 プラドが誕生した1990年初頭の日本は、まさにRVブームでした。RVは「Recreational Vehicle」の略で、趣味やレジャーを楽しむために開発されたクルマです。天井にはルーフレール、正面には巨大な通称“カンガルーバンパー”とフォグランプ、背中にスペアタイヤを背負ったスタイルが特徴的でした。当時は三菱のRV車が人気で、ラインナップの頂点に君臨したのがパジェロです。 そんな人気のパジェロに対抗すべく、ランドクルーザーのイメージ一新を担ったのが78プラドでした。ランドクルーザーでも従来の70系バンから、乗用車としても使いやすい4ドア・セミロング車として登場しました。パワートレインは電子制御化した2.4L直列4気筒OHCディーゼルターボに、4速オートマチック・トランスミッションが組み合わされました。 1993年5月にマイナーチェンし、エンジンは3リッター直列4気筒OHCディーゼルターボへと変更されています。エンジンの変更により高出力化と環境性能の向上が図られました。 78プラドの価格は高騰している? 78プラドの価格は、新型コロナウィルスの蔓延により一時期値下がりしたものの、2024年3月頃から上昇傾向にあります(※2024年9月時点)。これは、SUV人気の高まりや中古車市場の需要増加が影響しているものと考えられます。 また、メーカーや車種によっては半導体不足により新車の生産の遅延が続いていることも、買取相場が上昇している理由の1つです。 78プラドの現在の買取相場 78プラドの現在の買取相場は、下記のとおりです。 型式 買取相場 KZJ78G 10万〜300万円 KZJ78W 10万〜300万円 LJ78G 10万〜150万円 LJ78W 10万〜150万円 78プラドは、ランドクルーザープラドの中でも人気があるモデルのため、車輌の状態がよければ高く売却できる可能性があります。なかでも1KZ-TE型エンジンを搭載している後期モデルには高値がつきやすいです。 また、カスタムされた個体が注目されているものの、元の状態を保った車輌も高い評価を受けています。リセールバリューを考慮すると、オリジナルの状態を維持している方が流行に左右されにくく、より高値で売却できる可能性が高いでしょう。 78プラドを高く売るにはどうすればよい? 78プラドの現在の買取相場を紹介しました。ここでは、より高く売るためにおさえておきたいポイントを解説します。 こまめにメンテナンスする 78プラドは、最終モデルであっても発売されたのが1996年で、車齢は25年を超えています。不具合が発生する可能性は低くはありません。 そのため、良好な状態を保つためにはこまめなメンテナンスが必須です。また78プラドのユーザーの声を聞くと「故障しない車」というよりは「故障してもすぐに直せる車」であるようです。モデルチェンジしても部品を新設計にしないなど、トヨタのランドクルーザーに対する設計思想が強く影響しています。少し異変を感じたら、症状が悪化する前に確認しましょう。 無茶な走行を控える いかに走破性の高いプラドとはいえ、何度も繰り返して悪路を走行すると負担がかかります。車重も大きいため、悪路走行時は特に足回り部品を酷使することになります。 とはいえ山道を走るために乗っているユーザーも多いでしょう。悪路走行時にはなるべく優しい運転を心がけることをおすすめします。 長距離運転では定期的に休憩する 78プラドは、エンジンや燃料噴射系の故障が多いといわれています。中にはシリンダーヘッドが割れたという事例もあり、これら部品への負担を抑えるためにも、長距離移動時には十分に休憩を取ることをおすすめします。

車のローンは一括返済したほうがいいのか?一括で返済する基準も解説

毎月の引き落としや利息の加算などを踏まえると、一括返済した方が得なのではないか?と感じる方は多いのではないでしょうか。今回は、車のローンを一括返済するメリットやデメリットについて解説するとともに、一括返済が向いているケースと不向きなパターンを紹介します。カーローンの一括返済をするかどうか悩んでいる方は参考にしてみてください。 車のローンの一括返済とは 一括返済とは、毎月支払っているローンを一度にまとめて返済することです。 分割で返済する場合、返済額に利息が上乗せされます。一括返済をすると、完済までに支払う予定の利息分をカットできるため、総返済額を減らせるのです。 車のローンを一括返済するメリット 車のローンを一括返済するメリットは主に次の3点です。 総返済額を減らせる 一括返済をすると、元金に応じた利息の支払いがなくなるため、トータルの返済額を減らすことができます。 支払方法や契約内容によりますが、もし可能であれば、一括返済をして利息をカットした方がよいでしょう。 返済の手間を省ける 通帳を使い分けている場合、返済に伴う手間や負担を省くことができます。 例えば、給与が振り込まれる口座とローンの支払い口座が異なる場合、給与口座からローンの支払い口座に入金したり、給与の振込先を変更したりしなければなりません。 また、もしローンの支払い口座への入金を忘れてしまい、ローンの支払い(引き落とし)がされなかった場合は、滞納になってしまいます。 一括返済をすると、返済用の口座に入金したり、給与の振込先を分けたりする手間がなくなるため、手間を軽減させることができ、滞納を心配する必要もなくなります。 所有者を自分に変更できる ローンの支払いをしている間は、車の所有権がローン会社となります。しかし、一括返済をして手続きをすると、自分の所有権にすることができます。 所有権が自分になっていると、車を売却するときの手続きがスムーズになるため、返済が終わったら所有権も変更しておきましょう。 車のローンを一括返済するデメリット 一括返済にはデメリットもあります。ここからは、主なデメリットを2点紹介します。 貯蓄を切り崩すことになる 一括返済は、まとまった資金を用意しなければならないため、貯蓄を切り崩す必要があります。そのため、十分な貯蓄がないときは、一括返済をしない方がよいでしょう。 高額な手数料がかかる場合がある 一括返済をするときには、手数料が発生する場合があります。 ローン会社の中には、数万円という高額な手数料を請求してくるところもあるようです。ローン契約時には、一括返済の手数料も確認しておきましょう。 なお、一括返済の手数料は、ローン会社によって異なるため、詳しい手数料については契約しているローン会社に確認してください。 車のローンを一括返済しても良いケース 一括返済しても良いケースとは、どのような場合なのでしょうか。 十分な貯蓄がある 十分な貯蓄がある場合は一括返済をしてもよいでしょう。 ただし、一括返済をするときは、生活を圧迫することがないほどの貯蓄があるときにしてください。一括返済によって生活が苦しくなるようであれば、貯蓄ができるまで待ったり、時期を見直したりしましょう。 残りの返済額が多い ローンの返済額が多く、貯蓄にゆとりがあるときは、一括返済した方がよいでしょう。 一般的にローンの利息は元金が多いほど高くなります。つまり、ローンの元金をゼロにすることで、支払う利息がなくなり、支払総額を減らすことができるのです。 車のローンを一括返済しない方がいいケース 一括返済しない方が良いケースとは、どのような場合なのでしょうか。 直近で多額のお金が必要なイベントが控えている 引っ越しや学費の支払いなど、直近で多額の資金を必要とするイベントがある場合には、一括返済を控えたり、時期を見直したりすることをおすすめします。また、年末や年度末など、支出が増える時期も一括返済を避けた方がよいでしょう。 残りの返済額が少ない ローンの返済額が少ない場合は、一括返済のメリットがほぼありません。 ローンの返済額が少ない場合は金利も少額になります。つまり、返済額が少ないと、利息の負担を大幅に減らすことができないため、一括返済のメリットを受けにくいのです。 車のローンを一括返済する際の注意点 カーローンの一括返済するときの注意点は主に次の2点です。 アドオン方式の場合は一括返済のメリットを得られない アドオン方式の場合は、一括返済のメリットを得られません。 アドオン方式とは、毎月の返済額が一定の支払方法です。アドオン方式では、あらかじめ計算した利息と借入金の合計を支払い回数で割り、月々の支払額を算出しています。そのため、一括返済しても支払総額に違いがないため、一括返済のメリットを受けられないのです。 車を売却する場合は完済後に名義変更が必要 ローンを完済したら名義変更しましょう。車の売却は所有者でなければ行うことができません。そのため、ローンの完済をしたら速やかに名義変更をして、車の所有権を自分に変えておきましょう。

庶民でもスポーツカーに乗ってもいい?手が届きやすいスポーツカーや購入時の注意点も解説

スポーツカーを購入するとなると、中古車でも高額な車両代や維持費がかかるというイメージがあります。しかし、庶民でも乗れるスポーツカーがあれば購入を検討したいと考える人も多いのではないでしょうか。今回は庶民でも手が届きやすいスポーツカーや購入時の注意点について解説します。スポーツカーの購入を検討中の方は参考にしてください。 庶民でもスポーツカーに乗ってもいい スポーツカーは同クラスの新車の中でも価格が高く、中古車も高騰しています。また、燃費も悪く、メンテナンスや税金などといった維持費も負担が大きいというイメージもあるでしょう。そのため、うちは庶民だからスポーツカーに乗るべきではないのでは?と感じる方もいます。 もし、金銭的な理由でスポーツカーに乗ることを迷っているのであれば、コストパフォーマンスに優れたスポーツカーを探してみてはいかがでしょうか。 スポーツカーは新車よりも中古車が狙い目 スポーツカーは新車よりも中古車が狙い目です。中古車のスポーツカーにはプレミアムがつくような人気車種も存在し、中には新車価格を超えるようなリセールバリューのモデルもあります。しかし、自分に合ったクラスや価格帯に目を向けて車種の選択肢を広げると、高性能でお買い得なスポーツカーを購入することも可能です。 中古のスポーツカーは多走行車や修復歴ありの車が多いというイメージが先行しているうえに、コンディションの良し悪しもわかりにくいため、敬遠されてしまうこともあるでしょう。しかし、信頼のおける販売業者で探せば、コストパフォーマンスに優れたお買い得車に出会うことができます。 中古車は新車を購入する際にかかる取得税は不要で、フロアマットやカーナビゲーションなどの装備も最初から付いている車も多いといえます。また、サスペンションやマフラー、インチアップされたアルミホイールなども社外品の車検対応品に交換されていればかなりお得です。 手が届きやすいスポーツカー5選 今回は購入費用だけでなく維持費でも負担がかかりにくいように、比較的高年式のライトウェイトスポーツカーを5つチョイスしました。スポーツカーを購入する際の参考にしてください。 スズキ スイフトスポーツ ZC33S型 直進安定性と旋回性能やボディ剛性を高めたスイフトスポーツは、1.4ℓターボエンジンを搭載しています。クロスギアレシオの6速MTはシフトフィールも高く、爽快感の高い走りが楽しめるでしょう。中古車なら車両本体価格100万円台でも高年式車が選べます。 ホンダ CR-Z CR-Zは、スポーツカーでは珍しいハイブリッドシステムを搭載しています。前後重量配分を60:40に設定しているために旋回中のコントロール性能も高く、6速MTのスポーツモードならモーターアシスト量を高めた加速も十分に楽しめる車です。より熟成された後期型がおすすめで、多走行のものはバッテリーの寿命が短くなっているので注意しましょう。 MINI クーパーS 今回のチョイスで唯一の外国車となるMINIは、ゴーカートのようなフィーリングや独特のインテリアが楽しめる日本車にはない魅力が満載です。ドイツ車に多いブレーキパッドの摩耗の早さも、MT車であればエンジンブレーキを多用するので抑えられ維持費も比較的安いといえます。シフトフィールも良くて扱いやすいので、あまりMT車に乗ったことがない人でも気軽にスポーティな走りを楽しめるでしょう。 MINIのスポーツ仕様なら、ターボ搭載の最強スポーツモデルであるジョンクーパーワークスが人気です。しかし、中古車でも車両本体価格が高額となるので、クーパーSがコストや走りのバランスを考えると最適でしょう。また、社内外を問わずパーツ類も豊富なため、自分好みに仕上げていく楽しみもあります。 日産 マーチNISMO S 日産のスポーツラインであるNISMOでチューンアップされたモデルです。エンジンは1.5ℓに換装されており、補強されたボディや足回りにより痛快なハンドリングが楽しめます。スポーツシートのホールド性も高く、峠道などでコーナリングを攻めることのできるホットハッチといえるでしょう。新車価格が200万円を切る安さで、中古車では高年式車が100万円台で狙えます。 ダイハツ ブーンX4(クロス4) ブーンX4は、1.0ℓ直4エンジンにインタークーラー付きターボを搭載しています。国内ラリーへの参戦を見越したモデルで、クロスギアレシオの5速MTと4WDが装備されたスパルタンなチューニングモデルです。近年では珍しいドッカンターボで、エンジンの回転数を維持しながら操舵するマニアックな走りを楽しめます。特異なモデルであり、年式も古くなるので流通量は少な目といえるでしょう。 限られた予算でスポーツカーを買うときの注意点 続いて、限られた予算でスポーツカーを買うときの注意点について解説します。中古でスポーツカーの購入を検討中の方は参考にしてください。 状態が悪い車体を選ばない 中古のスポーツカーを購入するときは、状態の悪い車体を選ばないようにしましょう。状態が悪いとは事故による修復歴のある車や年式と比較して極端に多走行な車、車検非対応のパーツが装着された車です。そのような状態の車は将来的なメンテナンス費用がかかりやすく、走行時に不具合が発生しやすいでしょう。 維持費も踏まえて購入を検討する 購入時にどれだけ安く買えても、維持費が高額では購入後の経済的負担が大きくなります。税金や燃費が高くなりがちな大排気量の大型スポーツカーは、それに比例して任意保険料や消耗品の交換でも費用負担が大きくなることを忘れないようにしましょう。 車検にかかる費用も踏まえて購入を検討する 車検にかかる費用は大きな負担となります。車検には、基本料金以外に法定費用や各種消耗品・部品の交換費用が必要です。法定費用とは自動車重量税や自賠責保険料、印紙代が含まれており、車両重量が大きくなると非常に高額な負担を強いられます。また、経年劣化や摩耗により車検時に交換が必要となる消耗品や部品は、大型車種や年式の古い車ほど高額になりがちです。

車のローンを完済していなくても名義変更はできる?必要書類や手続きの流れも紹介

ローン完済前に車の売却や譲渡を検討しているものの、問題なく名義変更ができるのかどうかが気になっている人もいるでしょう。結論から言うと、ローンを完済しなければ名義変更はできません。 この記事では、ローンを完済していない車の名義変更について解説するとともに、必要書類や手続きの流れなどを紹介します。 車の名義変更とは一般的に所有者の変更を指す 車の名義変更は「移転登録」ともいい、所有者を別の誰かに変えることを指します。車の名義変更を行うのは、売却や譲渡をするときです。 知っておきたい「所有者」と「使用者」の違い 車には「所有者」と「使用者」が定められており、それぞれ定義が異なります。所有者とは、車の所有する権利を持つ人のことで、名義変更を行える権限を持ちます。所有者は、必ずしも車を購入した人とは限りません。現金一括とローンのどちらで購入したかによって、次のように所有者が異なります。 ・現金一括払いで購入……購入者・ローンで購入……ローン会社や販売店 ローンで購入するとローン会社や販売店が所有者になるのは、車が担保になっているためです。 続いて、使用者について確認しましょう。 使用者とは、主に運転をする人のことです。車を管理する責任があり、事故や故障時には適切な対応を取ることが求められます。また、自賠責保険や自動車保険の名義は所有者ではなく使用者です。 使用者は車の名義変更ができないため、混同しないよう注意してください。 所有者の名義変更はローン完済後にできる 所有者の名義変更ができる条件は、車が担保に入っていないことです。車の担保が解除されるのはローン完済後のため、それまでは名義変更ができません。仮に名義変更ができてしまうと、「車を担保とする代わりにお金を貸し付ける」という契約が破たんします。 名義変更するには、完済後に所有者をローン会社から本人名義にする「所有権解除」の手続きが必要です。ローン会社から発行してもらう「完済証明書」とその他の必要書類を管轄の陸運局へ提出しましょう。 使用者の名義変更はローンが残っていてもできる 所有者の名義変更はローン完済後でなければ行えませんが、使用者の名義変更はローンが残っていても行える可能性があります。ただし、完済していないと手続きができないケースもあることに注意が必要です。 また、車を主に運転する人に変更があった場合は、必ず名義変更しなければなりません。名義変更せずに事故や違反をすると、前使用者に迷惑がかかり、トラブルに発展する可能性があります。 そのほか、車を相続する際の使用者変更についても確認しておきましょう。車を相続する際は、残債を一括清算するのが一般的ですが、分割で引き継げるケースもあります。ローン会社に債務者が亡くなったことを伝え、相続人の審査が行われた後に、使用者の変更が可能です。 使用者の名義変更をする方法 使用者の名義変更は、ローン会社が許可していない場合があるため、手続きできるかどうかは事前に確認しましょう。続いて、ローンが残っている車の使用者の名義変更に必要な書類や手続きを解説します。 1.必要書類を用意する 使用者の名義変更をする際は、以下の書類が必要です。 【新使用者が用意する書類】・申請書第1合式・自動車税申告書・手数料納付書※手数料印紙代を貼り付け・委任状・車検証・印鑑・住所を証明する書類※住民票や印鑑証明書・車庫証明・ナンバープレート※管轄が変わる場合のみ 【ローン会社や販売店に用意してもらう書類】・委任状 住所を証明する書類は発行から3ヶ月以内、車庫証明は発行から1ヶ月以内のものが必要です。。また、変更登録代として350円程度の印紙代が発生します。 2.陸運局で登録手続きをする 使用者の名義変更は「新所有者」の管轄の陸運局で、登録手続きする必要があります。 手続きの流れは以下のとおりです。 1.必要書類を持って管轄の陸運局へ2.申請書第1号式と手数料納付書を窓口で入手し記入3.手数料印紙を窓口で購入後、手数料納付書へ貼り付け4.必要書類を窓口へ提出5.新しい車検証が交付される6.自動車税申告窓口で税申告7.新ナンバープレートと封印を受け取る※管轄が変わる場合のみ 陸運局の管轄が変わる場合は、旧ナンバープレートと封印を取り外す必要があるため、マイナスドライバーを持参しておくとスムーズに返却できます。 3.保険の手続きをする 使用者が変わった際は、自賠責保険の名義変更も忘れないようにしましょう。自賠責保険の名義変更をせずに事故を起こすと、保険金の支払いの手続きが複雑化し、前所有者に迷惑がかかります。 自賠責保険の名義変更を手続きする場所は、契約している保険会社の営業所です。次の必要書類を持参しましょう。 ・自賠責保険証明書・自賠責保険承認請求書※前・新所有者の捺印を押印・前所有者の実印と印鑑証明書・本人確認書類※免許証など 保険会社によっては、自賠責保険承認請求書を公式Webサイトからダウンロードできます。また、郵送での手続きに対応している保険会社もあるため、営業所に出向く手間を省きたい場合は問い合わせてみましょう。 ローン完済後に所有者の名義変更をする方法 所有者がローン会社や販売店などになっている場合、所有権解除をすれば名義変更が可能です。ローン完済後に、所有者であるローン会社や車を入手した販売店などに問い合わせて「所有権解除をしたい」旨を伝えると手続きの案内をされます。 続いて、ローン完済後に所有者の名義変更する際に必要な書類や、手続き方法を解説します。 1.必要書類を用意する ローン完済後に名義変更をするには、以下の書類が必要です。 【新所有者が用意する書類】・申請書第1合式・手数料納付書・委任状・印鑑証明書・車検証・自動車税納税証明書・ローンを完済を証明する書類※所有権保留解除承諾書や完済証明書など・車庫証明※車検証上の住所と現住所が異なる場合のみ・住民票または戸籍謄本※車検証上の住所と現住所が異なる場合のみ 【ローン会社や販売店に用意してもらう書類】・譲渡証明書・印鑑証明書・委任状 申請書類第1号式や手数料納付書、委任状は上記から事前に入手できるので、ぜひ利用してください。 2.陸運局で登録手続きをする 登録手続きは、新所有者の管轄の陸運局で行います。手続きの流れは使用者の名義変更と同様で、必要書類を窓口へ提出すると、新車検証を発行してもらえます。ただし軽自動車の場合は、陸運局ではなく各自治体の「軽自動車検査協会」に出向く必要があるので、注意してください。また、陸運局は平日しか営業していない点に注意が必要です。平日に出向けない場合は、1万円程度の手数料で販売店や行政書士に代行を依頼できます。

クルマのナンバーの変更費用は?変更方法別の目安も紹介

都道府県をまたいだ引越しをした際は、所有している車のナンバープレートの変更が必要です。このように法的にナンバープレートの変更が必要になるケースと、希望の番号やご当地ナンバーに変更するために手続きを行うケースがあります。本記事ではナンバープレートの変更手続きについて詳しく解説します。 クルマのナンバーの変更費用 ナンバーの変更費用は変更手段によって異なります。変更方法別に、必要な費用について詳しく見ていきましょう。 自分で手続きする場合は2,000~5,000円以上 ナンバー変更手続きを全て自分で行う場合は、2,000~5,000円程度の費用がかかります。指定された番号に変更する場合は最安で2,000円程度、希望の番号に変更する場合は5,000円程度必要です。なお、希望のナンバーに変更する場合は、変更手続きにかかる期間が10日程度と比較的長くかかります。 ディーラーに任せる場合は1万~2万円程度 クルマのことで困ったら、まずはディーラーに相談するのがよいでしょう。クルマのナンバープレートの変更をディーラーに任せる場合、費用は1万〜2万円程度かかります。また、クルマの所有者がディーラーになっている場合には、ディーラーから委任状をもらうための費用が発生します。車の所有者がディーラーになっているのは、車をローンや残価設定プログラムなどで購入した場合です。 代行業者に依頼する場合は1万~4万円程度 ナンバー変更手続きを代行してくれる業者もあります。ナンバー変更手続きは運輸支局や陸運局で行いますが、受付は平日のみです。平日に時間を確保できない方は、代行業者に依頼するのもよいでしょう。費用の相場は1万〜4万円程度とかなり幅があります。ウェブサイトで近くの業者を探し、費用や時間を確認しながら選定しましょう。 クルマのナンバーの変更方法 クルマのナンバーの変更手続きの方法は、希望ナンバーがあるかどうかで異なります。希望ナンバーがある場合は「1.希望番号申込サービスから申し込む」、希望番号がない場合は「2.必要な書類を用意する」以降を参考にしてください。 また希望番号申し込み以降の手続きは、”自動車保険関係手続きのワンストップサービス”(OSS)を利用するのが便利です。細かい手続きは内容によって異なりますが、OSSの質問に答えると、目的に沿った手順を行うことができます。以下では大まかな概要をお伝えします。 1.希望番号申込サービスから申し込む 希望の番号へ変更したい場合は、「希望番号申込サービス」から申し込みます。なお、希望のナンバーがない場合は「2.必要書類を用意する」からお読みください。 希望番号には2種類があり、どちらを選ぶかによって申込完了後の手続きが一部異なります。 「抽選対象希望番号」は、特に人気が高い番号のために、抽選制になっている番号です。毎週日曜日の21時までに申し込んだ希望について、月曜日に抽選が行われます。抽選対象希望番号は、希望番号申込サービスのウェブサイトで確認できるので、ご希望の番号が該当するのか、まず確認するとよいでしょう。 「一般希望番号」は、抽選対象希望番号以外の全ての番号で、全て払い出されていない限り取得できます。全て払い出されて使えなくなった番号は、上記サイトにて確認できます。また希望番号申込サービスへの申込方法は2つあります。全国にある予約センターの窓口で申し込む方法と、インターネットで申し込む方法を選ぶことができます。 申し込み先のWebサイトは「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」です。 2.必要書類を用意する クルマのナンバー変更の必要書類は、手続きする理由によって異なります。手続きの理由別に、必要書類を紹介します。 紛失や盗難によるナンバー変更 クルマのナンバーを紛失したり盗難されたりした場合は、下記の書類が必要です。 運輸支局で入手できる書類 自分で用意する書類 ・申請書 第3号様式・理由書・自動車税申告書・希望番号予約済証 ※希望ナンバーにする場合、運輸局近くの予約センターにて受け取る ・車検証 参考:国土交通省「Q8.ナンバープレートを紛失しましたが、どうすればよいですか?」 理由書とは、ナンバー変更が必要な理由や経緯をまとめる書類のことです。 ナンバーが盗難された場合は「受理番号」を理由書に記入する必要があります。まずは警察に被害届を提出し、受理番号を控えてからナンバー変更の手続きをしましょう。 なお、ナンバープレートが破損した場合も上記の書類で手続きが可能です。 引っ越しによるナンバー変更 引っ越しにより運輸支局の管轄が変わる場合は、下記の書類を用意します。 運輸支局で入手できる書類 自分で用意する書類 ・申請書 第1号様式・手数料納付書(350円分の収入印紙を貼付する)・自動車税申告書・希望番号予約済証 ※希望ナンバーにする場合、運輸局近くの予約センターにて受け取る ・車検証・車庫証明書・旧ナンバープレート・委任状 ※所有者がローン会社の場合・住所の移り変わりが確認できる書類(住民票や戸籍謄本など)※クルマが法人名義の場合は、商業登記簿謄本や商業閉鎖登記簿謄本が必要 参考:国土交通省「住所変更等(変更登録)」 車庫証明書は、クルマの保管場所を管轄する警察署で申請します。交付までに3日〜4日かかるため、時間に余裕を持って申請しましょう。 クルマをローンで購入していて残債がある場合は、所有者であるローン会社の委任状も必要です。ローン会社に引っ越しによりナンバー変更する旨を伝えて、委任状を発行してもらいましょう。 3.運輸支局に行く 手続きに必要な書類が揃ったら、お住まいの地域を管轄する運輸支局・検査登録事務所にクルマを持ち込んで手続きを行いましょう。お住まいの地域を管轄する運輸支局や検査登録事務所は、下記ページで確認できます。 全国運輸支局等のご案内|国土交通省|自動車検査登録総合ポータルサイト クルマの保管場所が変わる場合は保管場所標章交付手数料を納付し、保管場所商標等の交付物を受け取ります。 なお、道路運送車両法によりナンバーがない状態で公道を走行するのは禁止されています。 紛失や盗難が理由でナンバー変更する場合は、仮ナンバーを取り付けて運輸支局まで持ち込まなければなりません。役所で事前に仮ナンバーを申請し、ナンバーがない状態で公道を走行しないようにしましょう。 参考:道路運送車両法「第19条・第73条」 ▼仮ナンバーの取得の詳細については、こちらの記事をご覧ください。車検切れのクルマを動かすには仮ナンバーが必要?取得方法や注意点を紹介 クルマの保管場所が変わる場合には保管場所標章交付手数料を納付し、保管場所商標等の交付物を受け取ります。 4.自動車税事務所に申告する 自動車税事務所は、各地域に所在している自動車税を扱う機関です。所在地や連絡先について詳しくは地域行政のホームページや運輸支局・検査登録事務所で確認しましょう。 一例として、関東と近畿の自動車税事務所は下記のページで確認できます。 自動車税のお問合せについて - 関東運輸局自動車税事務所一覧表 5.新しいナンバープレートに付け替える ナンバーセンターの窓口で旧ナンバープレートを返却し、新ナンバープレートを受け取って自分で付け替えます。ナンバーセンターでドライバーを貸し出しているため、持っていなくても購入する必要はありません。ただし、さび付いている場合はスパナを使用します。 また、普通車は新ナンバープレートの取り付け後に封印が必要です。ナンバープレートの封印は、運輸支局の敷地内にある「封印取り付け所」で行えます。 封印とは、ナンバープレートのボルトの上に被せるアルミ状のキャップのことで、盗難を防ぐ役割があります。封印されていない状態で公道を走行すると、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されることに注意が必要です。 参考:道路運送車両法「第11条5項・第108条の1」 また、ナンバープレートの封印は、運輸支局または封印受託者しかできません。新ナンバープレートを取り付けたら、必ず所定の場所で封印してもらいましょう。 クルマのナンバーを変更するケース 車のナンバーを変更するケースには大きく4つあります。それぞれ手続きに違いがあるので、自分がどのケースに該当するのかを確認することから始めましょう。 運輸支局の管轄が変わった 都道府県をまたぐ引越しなど、所有するクルマを管理する場所の都道府県が変わった場合には、ナンバープレートの変更が必要です。 保管する都道府県が変わってもナンバープレートを変更しないでいると、道路輸送車両違反に問われる可能性があります。ただし令和4年から、変更は次回車検時まで猶予されることになりました。この特例は個人が引越しを伴い、所有者本人が返納登録申請をマイナンバーカードを用いて、自動車ワンストップサービス(OSS)によって行う手続きが対象となります。 ただし、所有者と使用者が異なる場合などには、この特例は適用されないため注意しましょう。 好きなナンバーに変更したい 引越しをしなくても、好きなナンバーに変えたい場合は、まず希望番号申込サービスで希望番号を予約することから始めましょう。番号によっては抽選になることもあります。 ナンバープレートを盗まれた ナンバープレートを盗まれてしまうケースもあるかもしれません。盗難事件に該当するので、警察署に連絡して対応しましょう。 図柄入りのナンバープレートに変更したい 図柄入りプレートは「日本を元気に」というコンセプトをもとに、平成30年10月より導入され、現在68種類が用意されています。最近では大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートの交付が始まっています。手続きは「図柄ナンバー申込サービス」から申し込みます。

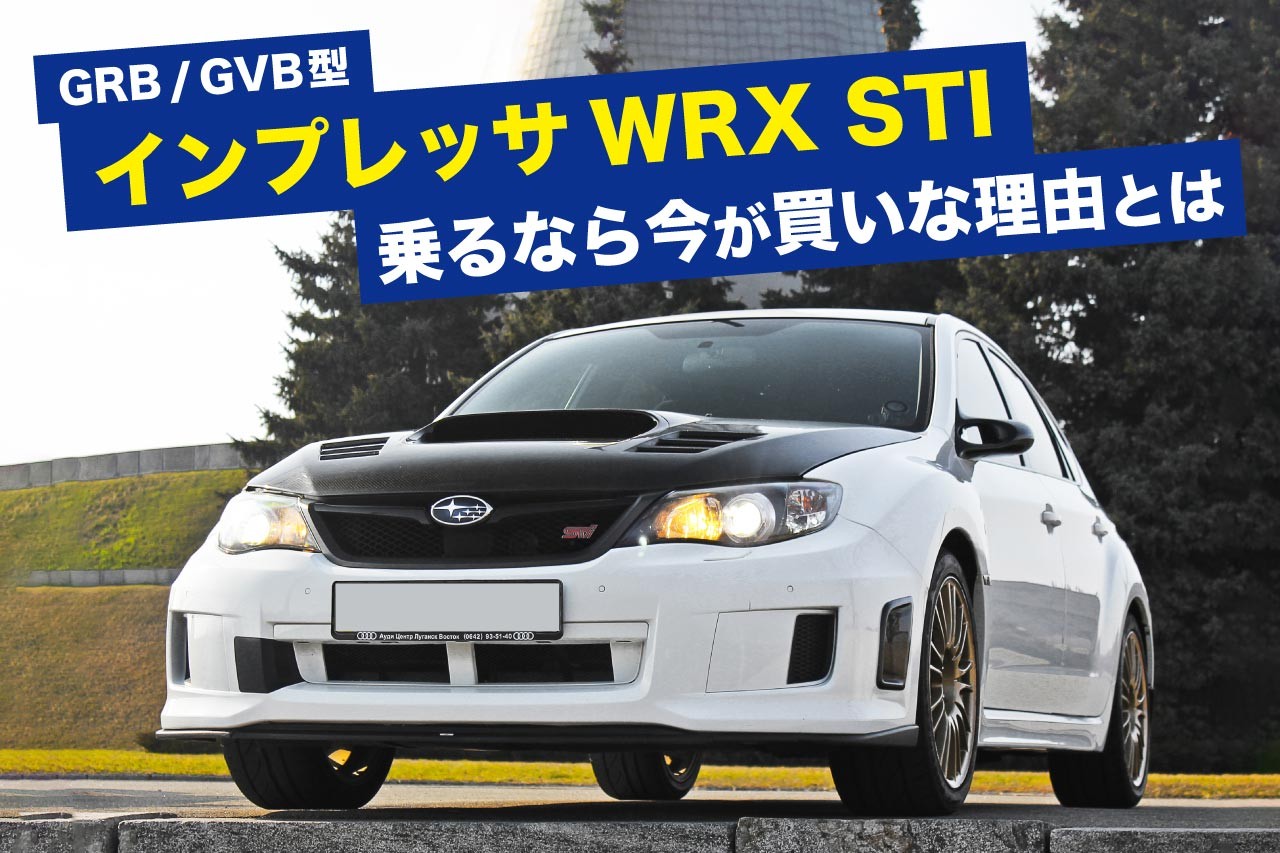

GRB・GVB型インプレッサ WRX STIは今が買い!中古車事情を解説

インプレッサ WRX STIは、同モデルのトップグレードであり、スバルを代表するスポーツカーです。水平対向エンジンとバランスの良いシャーシを持ち、ファンの多いインプレッサ WRX STI。その中でも、GRB/GVB型の3代目インプレッサ WRX STIは、ボディやエンジン唯一ハッチバックボディを採用するなど、多くのバリエーションを持つモデル車でした。今回はそんな3代目インプレッサ WRX STIを紹介します。 GRB/GVB型 3代目インプレッサ WRX STI の概要 スバル インプレッサ WRXは、「スバルと言えばラリー」というイメージを初代レガシィから引き継ぎ、WRCで勝つため、毎年、毎モデル進化し続けてたモデルです。国内トップクラスの走行性能を持ち、スバリストだけでなく多くのスポーツカー好きから注目を集めました。しかし、3代目インプレッサ WRX STI は、同モデルのスポーツタイプとして大きな転換点を迎えることになります。 ラリーに勝つための“ハッチバック”から販売開始 3代目インプレッサ WRX STIには、2007年から2014年まで発売された5ドアハッチバック(GRB型)と2010年から2014年まで販売された4ドアセダン(GVB型)の2つのボディタイプが存在します。当初はハッチバックのみの設定でしたが、「WRXといえばセダン」というファンの声に応える形でセダンタイプが追加されました。ハッチバック・セダンともに2Lターボに6MTが組み合わされています。 そして、2012年には2.5Lターボエンジン+5速ATのAラインが追加されました。5速ATのAラインは、ハッチバックの(GRF型)とセダンの(GVF型)が用意され、エンジンとミッション以外MTモデルと共通という非常にユニークな車種です。 先代まではセダンのみだったWRX STIですが、3代目ではハッチバックが採用されています。その理由は3代目インプレッサ WRX STIがWRC(FIA 世界ラリー選手権)での王者奪還を目指し、旋回性を重視したことにほかなりません。セダンは高速安定性やボディ剛性に優れますが、ラリーのように多くのコーナーを駆け抜ける場面ではリアオーバーハングの短いハッチバックの方が有利です。その証拠に現在のWRCでは、ほとんどのクルマがハッチバックを採用しています。 WRCからの撤退とWRXの転換点 スバルは3代目インプレッサ WRX STIをベースに、WRCで王者奪還を目指したものの、思ったような戦績を残すことができませんでした。さらに都会的なイメージを目指すスバルに、オフロードのイメージが合わなくなってきたこともあり、スバルは2008年にWRCから撤退します。 その後はニュルブルクリンク24時間耐久レースをはじめとしたオンロードレースを重視するようになり、メーカーとしてだけでなく“WRX”ブランドとしての大きな転換点を迎えます。この変化を受けて、4代目インプレッサ以降はインプレッサとWRXは切り離され、インプレッサ名義のスポーツタイプはこのモデルを最後に姿を消すことになったのです。 歴代インプレッサでもっともパワフルなEJ20型エンジン 3代目インプレッサ WRX STIには、限定車を除く歴代インプレッサの中で最もパワフルなEJ20型水平対向エンジンが搭載されています。スペックは最高出力308ps、最大トルク43.0kgmを発生。メカニズム面では、可変バルブタイミング機構であるAVCSを吸気・排気ともに採用し、先代に引き続きツインスクロールターボが採用されています。 また、先代にくらべホイールハウスを拡大したことで、太いタイヤを履けるようになりました。さらに、ボディ剛性が向上したことで、大きなパワーを受け止められるようになっています。 EJ20型水平対向エンジンは、今では珍しいショートストロークの高回転型エンジンです。回転の上昇に伴って得られるターボの存在感と、8,000回転までよどみなく回る官能的なフィーリングは、ダウンサイジングされた近年のエンジンでは感じることができません。 より強化された電子制御デバイス バランスの良さやクルマ本来のコントロール性を重視するスバルですが、3代目インプレッサ WRX STIでは電子制御も充実しています。 このモデルから「SI-DRIVE」と呼ばれる車両特性を変更出来るシステムが搭載されました。最もエコなインテリジェントモード(Iモード)からスポーティなスポーツモード(Sモード)、さらにレスポンスを高めたスポーツシャープモード(S#モード)まで3種類のモードをスイッチ1つで変更できます。 また、センターデフの差動制限を調整するDCCD(ドライバーズコントロールセンターデフ)も、自動もしくは手動で調整できるマルチモードDCCDへ進化しました。自動を選択した場合は、「AUTOモード」に加えて旋回重視の「AUTO-」とトランクション重視の「AUTO+」を任意に選択可能。ユーザーの好みに合わせ、FRのような挙動から安定志向まで変更でき、速さと使いやすさを高次元で両立しています。 3代目インプレッサ WRX STI が狙い目の理由 3代目インプレッサ WRX STIの中古車は、国産スポーツカーの中でも特に狙い目の車種となっています。 3代目インプレッサ WRX STIが新車販売されていた2007年は、各自動車メーカーがスポーツモデルをラインナップしていた時代です。そのため、スポーツカー氷河期と言える現在、同世代のスポーツモデルの需要が増え、中古車価格が軒並み上昇しています。 たとえば、長年ライバルとしてシノギを削ってきた三菱 ランサーエボリューションを見てみると、同世代のIXやXのMTモデルは、11万km走行した個体でも220万円以上で販売されています。 対して、3代目インプレッサ WRX STIのMTモデルの販売価格は、走行距離が10万kmの個体で130万円以内です。同じ高性能なAWDモデルで、尚且つ走りをとことん走りを楽しめるMTモデルと考えれば、3代目インプレッサ WRX STIがいかにコストパフォーマンスに優れているかお分かりいただけるのではないでしょうか。(※どちらも2022年9月の原稿執筆時、修復歴ナシのデータ) また、中古車として狙い目であるにもかかわらず、旧車王では、2010年式で約6万kmの個体を195万円で買い取っています。2009年式、約11万kmのスペックCグレードでも、130万円の価格がつきました。 まとめ 3代目インプレッサ WRX STIを最後にインプレッサ名義のスポーツモデルは姿を消し、4代目インプレッサ以降は環境性能や安全性を重視したモデルへと変化を遂げました。つまり、3代目インプレッサ WRX STIは、インプレッサベースのスポーツカーとしての集大成と言えるモデルです。 2022年現在、スバルはMT仕様のAWDスポーツカーを販売していません。(AT仕様のWRX S4のみ販売) 今後もMT仕様のスポーツモデルが発売されることは考えにくく、3代目インプレッサ WRX STIの価格が高騰する可能性があります。ハイパワーのAWDスポーツカーを検討中の方は、急いだほうがいいかもしれません。

ミッドシップは理想のエンジンレイアウト!MRは今後希少車になる!?

理想的なエンジンレイアウトともいわれるミッドシップは、これまでスポーツカーを中心に多くのモデルに採用されてきました。しかし、そんなミッドシップも技術革新によってその優位性は下がりつつあります。今回はミッドシップの優れているポイントや弱点といった基本的な情報をおさらいしつつ、近年採用車種が増えているフロントミッドシップについても詳しく掘り下げます。 ミッドシップの特徴 「FF」や「FR」「RR」そして「MR」というよく聞くアルファベット2文字は、クルマのエンジン搭載位置と駆動方式を表したものです。1文字目がエンジン搭載位置で、2文字目が駆動輪の位置となります。「F」がフロント、「R」がリヤ、そして「M」がミッドシップの略号です。 ここからは、クルマのカタログや解説サイトなどでよく出てくる「ミッドシップ」という言葉の定義を改めて確認しつつ、特徴についても詳しく解説します。「ミッドシップ=MR」という誤解についても触れているので、曖昧に理解している方もぜひご覧ください。 「ミッドシップ」とは車軸に対するエンジン搭載位置 エンジンの搭載位置は、車軸に対する位置関係で区分されています。ミッドシップとはエンジンの搭載位置を示す言葉で、前後の車軸の間にエンジンを搭載しているエンジンレイアウトです。 一般に販売されているクルマの多くはFFかFRで、駆動輪の場所は車種によって前か後か異なりますが、エンジンはフロント、つまり車両の前車軸側に搭載されています。 トラディショナルなスーパーカーやスポーツカーで採用されているMR(ミッドシップエンジン・リアドライブ)は、後車軸の前方、居住スペース後方にエンジンを搭載しているケースがほとんどです。 誤解されやすいのですが、ミッドシップは“MR”だけではありません。「ミッドシップ」とはあくまで前後車軸の間にエンジンが搭載されているレイアウトを示すので、前寄りにエンジンを搭載した「フロントミッドシップ」もミッドシップの一種です。最近では日産 R35GT-Rに代表される高性能車や、身近なところではキャブオーバー仕様の軽トラックもフロントミッドシップに分類できます。 MRスポーツカーの高い旋回性能 ミッドシップ最大のメリットは、旋回性能が高い点です。車軸の間に重量物であるエンジンを搭載することで、ハンドリングに対してクルマが素直に反応してくれます。 クルマの旋回とは、直進方向に働いていた慣性力を曲がる方に向けるという動作です。しかし、前方に重量物であるエンジンを搭載しているフロントエンジン車では、重い部分に大きな遠心力と慣性力が働いて曲がりにくくなってしまいます。 対して、ミッドシップは前後車軸にかかる荷重(重さ)の偏りを抑え、4つのタイヤに対して均一な荷重をかけやすくタイヤのグリップ力を効率よく使用できます。そのため、スーパーカーなどのハイパフォーマンスカーは、重量のある大排気量のエンジンを搭載しても、MRレイアウトの採用によって高い旋回性能を発揮するのです。 MRの優位性はやや下がってきている 適切な重量配分を実現しやすいMRは、スポーツカーやさらに高い運動性能を求められるスーパーカーに広く採用されてきました。 しかし、近年の技術革新によってMRの優位性は下がってきています。ミッドシップは今後どうなっていくのか、MRの構造的問題とともに解説していきます。 MRが抱える構造的問題 MR車両が抱える構造的な問題は、居住空間と収納スペースです。クルマの重量バランスを考えるとMRは理想的なエンジンレイアウトですが、運動性能以外の多くの部分が犠牲となります。 MRは運転席後方と後車軸の間にエンジンを設置するため、後部座席のスペースが十分に確保できません。一部には後部座席を設けているMR車両もありますが、ほとんどが2シーターです。 また、クルマの収納スペースとして重要なトランクも、エンジンに追いやられる形で限られたスペースしか確保されていません。フロント側にも収納は可能ですが、クルマは本来流線形に作られているので、高さが不十分なうえ、ブレーキのマスターシリンダーやウォッシャータンクなどもあるので収納として利用できるスペースは限られています。 フロントミッドシップという選択肢 技術革新によって小型のハイパワーエンジンが開発されるようになった現在、理想的なエンジンレイアウトの1つとして注目されているのがフロントミッドシップです。 フロントミッドシップであれば車室空間や収納スペースも確保もできるので、快適性をそのままに運動性能に影響する重量バランスを最適化できます。 フロントミッドシップには、前車軸とバルクヘッド(車室とエンジンルームの隔壁)の間の限られたスペースにエンジンを搭載するという設計上のハードルがありました。しかし、排気量に頼らなくてもハイパワーを実現できるようになったことや、エンジンの小型化でフロントミッドシップの設計が容易になりました。こうした背景から、高い走行性能と引き換えに居住性を犠牲にしているMRの優位性は失われつつあります。 また、フロントミッドシップであれば、さらなる重量バランスの最適化が可能です。GTカーやR35GT-Rでは、後車軸側に変速機とディファレンシャルを搭載した「トランスアクスル」という構造にすることで重量物を前後に分散し、最適な前後重量バランスを保っています。 今でも人気の高いMR車両 技術革新によってさらに性能の高いクルマが開発されることは喜ばしいですが、特別感のあったMRが減っていくのは寂しくもあります。国産車として、唯一販売されていたホンダ S660は2022年3月で販売終了となり、現在新車として購入できるMRは、フェラーリやランボルギーニといった輸入車のスーパーカーしかありません。 そのため、MR車両に乗りたい場合は中古車から探す必要があります。ただし、中古車でもMRの人気は高く、高値で取り引きされている傾向があるので注意しましょう。 たとえば、1997年式のトヨタ MR2(SW20型)で699万円、フロントミッドシップである2007年式のホンダ S2000は980万円もの価格がついていました。旧車王でも、初代NSX タイプR(NA1)には、2550万円もの価格での買取実績があります。 スーパーカーのように趣味性を追求したモデルより、燃費が良く使い勝手の優れたモデルが重宝されるなか、MR車両は年々減少しています。中古相場の高騰はしばらく続くことが予想されるため、購入したい方も手放したい方も相場の動向には注意してください。 ※中古車相場は2022年9月原稿執筆現在

日産 R34型GT-RとER34の違いとは?同じR34型なのに中古車価格はひと桁違う!

昨今新車販売価格を大きく超える価格で取引されているBNR34型スカイラインGT-Rに対し、同じエンジンパワーのER34型スカイラインは現実的な価格で取引されています。なぜ同じR34型で価格がこれだけ違うのか?R34型スカイラインの開発コンセプトと併せて、BNR34(GT-R)とER34の違いを詳しくご紹介します。 R34型スカイラインを振り返る コンパクトなボディにハイパワーエンジンとアテーサ4WDを搭載することで大成功だったR32型スカイラインに対し、大型化されたR33型スカイラインは市場の支持を得られませんでした。そんな中、第2世代スカイラインの3代目にして、最後モデルとなったR34型スカイラインは、日産の開発陣が満を辞して開発。また、R34型スカイラインには、最上位グレードで人気のGT-Rだけではなく、ユーザー層に合わせて多くのモデルが用意されていました。 R34型の使命はスカイラインの復権 R34型スカイラインは、R32型から続く第2世代最後のモデルとして1998年に登場しました。前作のR33型のセダンライクな大柄なボディデザインや内装が不評だったため、R34型の開発には”スカイライン”の復権という使命が課せられます。 スカイライン本来の魅力を取り戻すべく開発されたR34型で、大きく変更されたのはボディです。「ボディは力だ!ドライビングボディ」のキャッチコピーのもとに開発されたボディはR33からダウンサイジングされ、直線基調のシャープなデザインに生まれ変わりました。つり目となったヘッドライトデザインも含めて、鋭敏な印象に仕上がっています。 また、進化したのはデザインだけではありません。スカイライン本来の走行性能を実現するためにボディ剛性も徹底的に高められています。一般的にボディ剛性を高めると重量は増加しますが、R34型スカイラインはR33型とほぼ同じ重量に抑えられています。 エンジン性能などはグレードによって異なるものの、ボディの刷新によりR34型はスカイライン本来の魅力を取り戻します。しかし、R34型スカイラインは、排ガス規制などの時代背景もあり結果的に第2世代GT-Rの最後のスカイラインとなりました。 走りを意識した「R34」はGT-Rだけじゃない スカイラインを代表するグレードは“GT-R”です。しかし、R34型スカイラインにはグレードによって「BNR34」「ER34」「ENR34」「HR34」の4種の型式があります。このうち、最上位グレードであるGT-RはBNR34型です。 型式に含まれる「R」の文字は“GT-R”の「R」と誤解されがちですが、実は”スカイライン”を示す文字で、全ての型式に記載されています。R以外の文字の意味は、先頭の文字「B」「E」「H」が搭載エンジンで、2文字目に「N」が入っている場合は四輪駆動です。つまり、GT-RであるBNR34とER34は、エンジンと駆動方式が異なるモデルとなります。 BNR34とER34がよく比較される理由は、R34型スカイラインのなかでこの2種のみがスポーツグレードだからです。 ENR34はエンジンのベースこそER34と同じRB25型ですが、ターボが非搭載のため出力は200馬力に抑えられています。HR34はそもそもエンジンの排気量もパワーも最下位のグレードです。 R34型スカイラインのなかで、ER34だけがGT-Rと比肩する280馬力を発生するターボエンジンを搭載するグレードが存在していました。エンジンパワーに合わせて対向ピストンブレーキや電動SUPER HICASなどもも採用されていて、さらに2ドアだけではなく4ドアという選択肢があったのも特徴です。 戦闘力のBNR34かバランスのER34か R34型GT-Rを詳しく見ていくと、クルマの持つポテンシャルを最大限発揮するために開発されたことがよく分かります。一方で、ER34も扱いやすさと性能のバランスが取れた優秀なクルマです。両車の圧倒的な性能の違いは当然価格差に表れていますが、どちらも価格では図れない魅力をもっています。 馬力は同じでも特性がまったく異なるエンジン R34型GT-RであるBNR34に搭載されているエンジンは、2,600cc直列6気筒ツインターボのRB26DETTです。最上位グレードにふさわしく自主規制いっぱいの280馬力を発生し、トルクも40.0kgmまで引き上げられています。ターボエンジンながら、レッドゾーンは8,000回転という高い耐久性を誇る高回転型エンジンで、チューニングベースとしても注目を集めました。 一方、ER34に搭載されたRB25DETエンジンは、シングルタービンながらRB26DETTと同様の280馬力を発生します。しかし、エンジン特性はGT-Rと大きく異なり、日常的な扱いやすさを意識して、低回転域からトルクがマイルドに立ち上がる味付けとされていました。 とにかく速さにこだわったBNR34型 BNR34(GT-R)とER34で決定的に異なるのは、クルマの魅力と性能を最大限引き出す装備です。スポーツグレードとはいえ一般での日常使いも意識して開発されたER34に対し、日産スポーツカーの最上位グレードであるR34型GT-Rは、目一杯“速さ”を追求しています。 R34型GT-Rに搭載されたタービンやインタークーラーは、レースでの使用も見越した600馬力まで対応可能です。さらに、専用開発された6速マニュアルのトランスミッションでエンジンパワーを余すことなく発揮します。 足回りは、専用設計のサスペンションに、純正では異例となる鍛造の18インチ6本スポークホイールが装備されていました。ブレーキも容量の大きいブレンボ製が標準搭載され、そのままサーキット走行できるほど充実した装備でした。 外装には、空力性能をとことん追求し、ベースグレードであっても一般的な乗用車の3分の1のリフトフォース(揚力)に押さえられています。また、上級グレードのVスペックには、アドバンスドエアロシステムを採用。下部のエアフローの改善を意識し新開発された専用のフロントバンパーやリアカーボンディフューザーを装備し、日本車初のマイナスリフトを達成しています。 車内の装備が充実しているのも34型GT-Rの特徴で、水温、ブースト圧などの車両情報をデジタル表示できるマルチファクションディスプレイがインパネ中央部に搭載されました。 扱いやすさと楽しさが共存するFRのER34型 性能や装備ではGT-Rのほうが圧倒的に充実していますが、日常使いからスポーツ走行まで幅広く使用できるのがER34の魅力です。 たとえば、四輪駆動のGT-Rに対してER34は2輪駆動のFRなので、トラクション性能では劣ります。つまり、絶対的な速さではGT-Rには敵いません。しかし、ドライブや買い物といった日常使いから、サーキットでのスポーツ走行で車を操る感覚を楽しめます。 また、チューニングベースとしてもER34は優秀なクルマです。エンジンのRB25DETは、RB26DETT同様耐久性に優れたエンジンのため、チューニングの余地があり、足回りやブレーキなどにも手を入れる余地が残されています。 クルマとして完成されたGT-Rではどこかをチューニングするとバランスが崩れてしまう可能性もありますが、ER34は自分なりにカスタムやチューニングを楽しむことのできるモデルです。 さらに、ボディタイプは2ドアに加えて4ドアモデルもあるため、用途に合わせて選べるでしょう。全長が長く迫力のある4ドア車をあえてドリフトなどのスポーツ走行に使用する人もいます。 R34型GT-Rは無理でもER34の中古車なら狙える R34型GT-Rの中古車価格は、高騰の一途をたどっています。新車価格でも600万円前後でしたが、大手中古車サイトで調査したところ、2002年式R34型GT-Rで5,500万円もの価格がついている車両もありました。 ER34型スカイラインは、一部のチューニングされた車両は500万円前後です。一方2000年式の4ドアモデルでは120万円程度で、現実的な価格推移をしています。 ただし、20年ほど前のクルマなので、市場に出回る台数の減少とともに価格が高騰する可能性は十分にあります。手に入れたい方は早めに検討する必要があるでしょう。 ※中古車相場は2022年9月原稿執筆現在

みんなが憧れたハイソカー「トヨタ ソアラ」人気の理由と中古車相場を紹介

トヨタ・ソアラは、時代を先取りしたデジタルメーターやハイパフォーマンスエンジンを搭載し、高級セダンのような上質な内外装をもっています。今振り返ってみても、トヨタ・ソアラはどの国産車にも類をみない特別なパーソナルカーです。元祖ハイソカーといわれ、多くのファンが憧れたトヨタ・ソアラの歴史を振り返ります。 高級感と走りで一世を風靡したトヨタ・ソアラ 元祖ハイソカーといわれるトヨタ・ソアラの特徴は、高い走行性能とゴージャスな内外装の両方を持っていたことです。 70年代前半の厳しい排気ガス規制により、名だたる国産スポーツカーがパワーダウンを余儀なくされました。そんな中、高級パーソナルカーであるソアラは、大きな話題と人気を獲得していきます。 欧州の高級GTカーを目標に開発された ソアラの登場以前から海外での日本車に対する評価は徐々に高まっていました。しかし、評価されていた日本車はほとんどが小型車で、高級GTカーのジャンルでは遅れをとっていたのです。この状況を打破するため「メルセデス・ベンツ SLクラス」や「BMW 6シリーズ」などの欧州の高級GTカーを目指してソアラの製造が始まりました。 トヨタ歴代のハイパワーエンジンを搭載 ソアラがラグジュアリークーペの地位を確立できた大きな理由は、搭載するエンジンを妥協しなかったことです。M型エンジン、JZ系エンジンとトヨタを代表する歴代のハイパワーエンジンが搭載されました。 初代ソアラが登場する1年前に、日産のレパードが国産高級パーソナルカーとして先にリリースされています。しかし、ソアラはトヨタ最高峰のハイパワーエンジン、M型エンジンを2,800ccに大型化したうえでDOHC化。性能面で圧倒的な優位性を打ち出して、国産随一と呼ばれるラグジュアリークーペの地位を築きあげました。 先進技術を初採用するイメージリーダー スタイリッシュなデザインと高い走行性能、さらに装備の先進性によってソアラは多くのクルマ好きから支持を得ました。 エンジン統合制御システムであるTCCSや電子制御サスペンションTEMSなど、初代ソアラに搭載された先進技術は、現在のトヨタ車にもつながっています。なかでも、デジタル数字での車速表示やバーグラフ表示のタコメーターは、高い先進性と「クルマの未来」を予感させました。 24年にわたって生産された歴代ソアラ トヨタ・ソアラはデビューから24年にわたり、国産パーソナルカーとして強い存在感を放っています。ここからは、初代Z10型から最終モデルとなった4代目Z40型までの、それぞれの特徴を振り返っていきましょう。 欧州車並みのハイスペックを打ち出した初代Z10型 初代ソアラのZ10型が登場したのは1981年です。 他社も含め、当時はSOHC車が多かったなか、全車にDOHC6気筒が装備されているという圧倒的な高性能を打ち出しました。加えて3,000ccがラインナップされていた点も大きな強みです。また、高級セダン並みの贅沢な内装と、2ドアクーペながら余裕のある居住性を確保するボディ形状も初代ソアラの魅力で、他のクーペタイプとは一線を画す存在であった理由はここにあるといえるでしょう。 デジタルメーターの採用などの先進装備とともに、もう1つ話題となったのがボディカラーです。当時の日本車で設定されていたホワイトは、ほとんどがややクリームがかった色だったのに対し、スーパーホワイトという名称がつけられたソアラの白色は、まばゆいほどの鮮烈な白色でした。 初代を正当に進化させ不動の地位を築いた2代目Z20型 1986年に、ソアラは2代目にフルモデルチェンジされます。バブル景気を背景に、初代ソアラを正当に進化させたモデルです。 ソアラ専用に開発されたM型エンジン7M-GTEUは、空冷インタークーラー装備のターボエンジンで、当時の日本車では最高出力となる230psを発揮しました。 エクステリアも、初代を踏襲しつつ曲線も取り入れた現代的なデザインとなり、エレガントなボディスタイルに進化しています。寸法は初代とほぼ同様ながら、より伸びやかでバランスの取れた印象になりました。 装備もさらに進化していて、従来のデジタルメーターに奥行感をプラスしたスペースビジョンメーターが採用されています。さらにエアコンなどのコントローラーには、液晶タッチパネルが採用されました。 500台限定で販売された特別仕様車「エアロキャビン」も忘れられません。ルーフ部とリアウィンドウが電動で格納されてオープン仕様となる、時代の先を行く装備でした。 ついに世界クラス車となった3代目Z30型 初代、2代目と国内専用車だったソアラですが、1991年に登場した3代目Z30型は、トヨタがグローバルブランドとして展開を始めていた「レクサス」からも発売されました。 全幅は1,805mmに拡幅され、全長も5m弱まで伸ばされます。これまでの直線的なボディから曲線を多用したデザインに変更されたこともあり、迫力のあるスポーティでグラマラスなスタイリングになりました。 エンジンも、2.5Lの1JZや3.0Lの2JZというトヨタ自慢のハイパフォーマンスエンジンに加え、V型8気筒4.0Lエンジンの1UZ-FEエンジンもラインナップ。車格の向上に合わせてパワートレインも大幅に強化されます。 伝統を受け継いだ高級感のある内装や高い走行性能にも定評があり、グローバルカーを名乗るに相応しい仕上がりでした。 レクサスブランドへの橋渡しとなった4代目Z40型 2001年に登場したのが、4代目のZ40型です。最も大きな変更点はボディ形状で、伝統のクーペタイプではなく、クーペとコンバーチブルの両方が楽しめる全車リトラクタブルハードトップとなりました。 搭載エンジンは4.3LのV8エンジン、3UZ-FE型のみとなり、より一層ラグジュアリー志向が高められました。また、内外装は前モデル以上に上質なものになり、初代開発当初から続いていた最上級クーペの世界観を究極的に高めたモデルです。 リトラクタブルハードトップも注目したい装備です。当時としては世界初となるフル電動のルーフシステムによって、他社では実現できない静粛性と俊敏なルーフ開閉を実現しています。 そんな究極的な進化を遂げたZ40型ソアラですが、レクサスブランドへの統合にともなってソアラとしては最終モデルになってしまいました。 ソアラの中古車市場は初代〜3代目が高騰傾向 トヨタ ソアラの中古車相場は、JDM人気の影響を強く受けています。特に海外輸出されなかった初代と2代目は価格の高騰が顕著なため、価格の動向には注意が必要です。 大手中古車サイトで確認したところ初代Z10型は500万円弱で、なかには569万円もの高値がついていたものもありました。Z20型も初代よりはやや価格は落ちるものの400万円前後が相場です。3代目Z30型についても新車価格が高価だったこともあり、300〜400万円台で取引されるなどほとんど値崩れしていません。 ただし、4代目となるZ40型は30万円台から300万円で販売されており、歴代ソアラの中ではやや値崩れを起している存在です。 旧車王での買取価格も高騰中で、1984年式初代Z10型ソアラで280万円もの買取価格がついているものもあります。 今後の高騰も予測されるため、歴代ソアラを入手したい方は市場動向を注視しつつ早めの入手をおすすめします。 ※中古車相場と買取価格は2022年8月原稿執筆時

車庫証明は郵送では申請できない? 手続きの方法や必要書類についても解説

車庫証明は車の購入や転居に伴い必要となる書類です。警察署へ出向いて申請することが難しい、面倒と感じる方もいるでしょう。そんな車庫証明は郵送で申請できるのでしょうか。今回は車庫証明は郵送で申請できるのか、手続きの方法や必要書類について解説します。 車庫証明は郵送で申請できない 車庫証明は郵送では申請できません。代理申請が可能ですので車を購入した販売店に手数料を支払って代行してもらうことがほとんどでしょう。ただし、代理で可能なのは申請書の提出と受け取りに限定されるので、申請書の記入や修正については申請者本人(車両名義人)が行う必要があります。 車庫証明は郵送で受け取れる場合がある 車庫証明の受け取りは郵送で受け取ることも可能です。車庫証明申請時に地区安全協会に申し込むことで地区安全協会が代理受領し、申請者に郵送する手順となります。別途郵送事務に関わる手数料が必要ですので、詳細は各警察署か地区安全協会の窓口にお問い合わせください。 車庫証明はオンライン申請が便利 車庫証明は「自動車の保有関係手続きのワンストップサービス」によりオンライン申請が可能となりました。ごく一部の地域を除き新車・中古車ともに利用できます。受け取りに関しては警察署に出向くか郵送(電子申請後に申請先警察署に電話連絡を入れて返信用封筒を送付する必要あり)での対応となります。※詳しくは各都道府県警察ホームページを参照ください。 車庫証明の手続きの方法 続いて、車庫証明の手続きの方法について解説していきます。 必要書類 車庫証明の申請には各都道府県警察所定の申請書が必要です。 ・自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)・保管場所の所在地・配置図・保管場所の使用権限を疎明する書面(自己の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写しのいずれか)・保管場所申請手数料(都道府県によって異なり2,000〜2,300円)・標章交付手数料(都道府県によって異なり500~610円) 申請書の氏名・住所欄には印鑑登録証明書と同じ内容を記載します。 手続きの流れ 車庫証明の手続きは、所定の申請書に記入を行い保管場所を管轄する警察署に申請する必要があります。申請書は各都道府県警察ホームページからダウンロードすることも可能です。申請書の印刷サイズやフォーマットが異なると不受理となり、申請者本人が正規の申請書に書き直す必要があるので注意しましょう。手続き方法の手順は以下のとおりです。①申請書に記入(申請書がなければ警察署でもらうかダウンロードする)②警察署に申請、申請手数料を払込む(郵送での受け取り希望の場合は地区安全協会に申し出)③申請した警察署にて標章交付手数料を支払って受け取る(郵送の場合は希望受け取り先に発送) インターネット(電子申請)の場合①「自動車の保有関係手続きのワンストップサービス」にアクセスして申請手続き②申請後に通知される番号や情報に基づきインターネットバンキングで申請手数料を電子納付(郵送受取の場合は申請先警察署に電話で申し出を行い、返信用封筒と保管場所標章郵送希望申請一覧を同封した封筒を郵送する)③申請時に選択した警察署で受け取る。(郵送受取の場合は返送用封筒に記入した住所に届く)