「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

トヨタの名機4A-Gエンジンの魅力とは? 今もなお人気を集める理由に迫る

1980年代から90年代にかけて盛んだった「テンロク」と呼ばれるスポーツカテゴリーのなかにあって、歴史に残る名機として現在も愛されるトヨタ 4A-Gエンジン。高回転まで気持ちよく吹け上がるレスポンスのよさが特徴の直列4気筒DOHCエンジンは正統に進化し続け、最終的には自然吸気エンジンながら1Lあたり100psを突破します。 今もなお注目され続けている名機4A-Gの歴史や、AE86へのスワップなどのチューニング事情を詳しく紹介します。 20年近くも作られ続けた4A-Gエンジン 4A-Gエンジンは、1983年の登場から2002年の搭載モデル販売終了まで実に20年近くも作られ続けました。また、単に製造年数が長いだけでなく、過給器搭載の派生モデルも生み出しつつ、最終型のAE111搭載4A-GEまで正統に進化し続けた魅力的なエンジンです。 AE86に搭載された4A-GEUから、4A-Gエンジンの歴史を振り返ってみましょう。 名車AE86搭載エンジンとしてデビュー 1983年発売の名車、AE86に搭載された4A-GEU型が4A-Gエンジンのデビューモデルでした。1.6L 直列4気筒 DOHC 4バルブというコンパクトサイズながら本格的な仕様で、最高出力は6,600rpmで130psを発揮。ターボエンジンや大排気量車のような絶対的パワーはないものの、高回転まで鋭く回る爽快感は多くのクルマファンを魅了しました。 4A-GEU型エンジンは、LASRE(Light-weight Advanced Super Response Engine)と呼ばれる、当時のトヨタが目指していた小型で高性能かつ高応答性を誇るエンジンの延長線上で開発。シリンダーヘッドはアルミ合金製で、バルブの駆動にロッカーアームを介さないシンプルな構造にするなど軽量かつ高耐久性、さらに高応答性を実現しました。7,700rpmのレブリミットまで、わずか0.78秒で到達するレスポンスの良さは絶大な支持を得ます。 また、AE86が発売された翌年の1984年には、AW11型MR2にも搭載されました。ミッドシップに横置きレイアウトされたため、スペックは同様ながら型式は横置きを意味する「L」が加えられ4A-GELUとなっています。 レビトレの世代交代ごとに進化 4A-GエンジンはAE86以降さまざまな車種に搭載されますが、基本的にレビン/トレノ(カローラ/スプリンター、以下レビトレと記載)の世代交代ごとに進化を遂げます。FFへのフルモデルチェンジを果たしたAE92では、横置きモデル4A-GELU型を搭載。続くAE92後期型では縦置きエンジンの生産終了とともに横置きを意味する「L」が外れて再び4A-GEU型と型式名が戻ったものの、スペックは大幅に進化します。9.4だった圧縮比は10.4にまで高められ、7,200rpmで最高出力140psを発揮しました。 さらに、続くAE101型レビトレでは、型式名を4A-GEと改めて5バルブ化を果たします。4連スロットルまで備えた「シルバーヘッド」と呼ばれるこのモデルで最高出力は160psにまで達し、自然吸気エンジンながら1L当たり100psの壁を突破しました。また、VVTと呼ばれる可変バルブタイミング機構で、弱点だった低中速回転域のトルクも底上げされています。 最終的には、AE111型レビトレではさらに高効率化を図り、1L当たり103ps以上となる最高出力165psを達成。「ブラックヘッド」と称され、4A-Gエンジンの最終形と呼べる進化を遂げました。 過給器搭載モデルもラインナップ 4A-Gエンジンには、スーパーチャージャーを搭載したモデルもラインナップされました。最初に登場したのは、1986年のAW11型MR2に搭載された4A-GZE型エンジンです。当時の自然吸気4A-GEU(及び4A-GELU)型の最高出力が130psだったところを145psまで引き上げ、しかも最大トルクは3.8kgf・m増の19.0kgf・mを発揮しました。 さらに、AE92型後期では165psを発揮し、スーパーチャージャーモデルの最終型AE101型に搭載された4A-GZE型では最高出力は170psにまで達しました。 チューニングベースエンジンとして最適 4A-Gエンジンは2002年に生産を終了しています。しかし、今もなお、ライトウェイトスポーツのカテゴリでは人気のエンジンです。また、エンジンとしての人気の高さからアフターパーツも豊富で、多くのユーザーがチューニングを楽しんでいます。 4A-Gエンジンが、現在どのような使われ方をしているのか紹介します。 最終型の5バルブ4A-GEをAE86にスワップ AE86の4A-GEU型エンジンを、AE111に搭載される最終型の4A-GE型にスワップするカスタマイズメニューが人気です。最高出力165psを誇る「ブラックヘッド」を搭載するだけで、軽量なAE86なら実際の出力以上のパワーアップを実感できます。 一方で、同型エンジンとはいえ、スワップはそれほど簡単ではありません。まず、AE111はFFのため横置きエンジンのため、縦置きで搭載するにはエキマニや各種パーツの調達が必要です。また、各種センサー類も異なるためコンピューターや配線などの移植も必要で、ある程度ノウハウのある専門業者でないと施工できません。 さらに、もともと130psでわずか15.2kgf・mというエンジンパワーに合わせた設計のため、165ps/16.5kgf・mという強大なパワーを受け止めるためにクラッチを始めとする駆動系の強化も必須です。 AE86人気で多くのアフターパーツが流通 4A-Gエンジン搭載車が販売終了してから、すでに20年以上が経過しています。しかし、AE86人気を背景に4A-Gは今でも現役エンジンとして使用されているため、エンジンのチューニングパーツが数多く流通しています。エンジンチューニングの定番カムシャフトやバルブスプリング、ピストン関連やコンロッド類まで一通りのパーツが入手可能です。 また、4A-Gを専門にチューニングを手掛けるショップも数多くあり、ノウハウも豊富に蓄積されています。最終型の4A-GEは、パーツの組み合わせとセッティング、条件によっては200psオーバーも十分に狙えるチューニングしがいのあるエンジンです。パーツの選択も含め、4A-Gエンジンをチューニングしたい場合は専門のショップを探してみましょう。 4A-GEエンジンへの評価から搭載車に一定の価値 トヨタ レビン/トレノは、AE86の人気が極端に高い反面、FF化されたAE92以降のモデルの評価はあまり高くありません。さらに、カローラ(スプリンター)セダンやスプリンターカリブなどのワゴン車だとクルマとしての評価は下がります。 しかし、名機4A-GEエンジンの人気が高いため、レビトレはもちろんほかの車種でも4A-G搭載グレードであれば思わぬ高値で売却できるかもしれません。また、エンジン自体が評価されているため、車体の傷や各部の劣化はあまり査定に響かないケースもあります。 ただし、エンジンも含めて、旧車の知識に長けた専門業者で査定してもらうことが重要です。

3,000万円超えの名車! メルセデス・ベンツ 190E 2.5-16 エボリューションⅡの歴史と魅力に迫る

ドイツツーリングカー選手権(以下DTM)で連覇を成し遂げるなど、レース界で輝かしい戦績を残したメルセデス・ベンツ 190E 2.5-16 エボリューションⅡ。500台限定の生産台数で、日本国内にはわずか50台しかないともいわれる希少車です。 インパクトのある見た目と名門コスワースによるチューニングエンジンによる高い性能から、憧れる人が後を絶たない190E 2.5-16 エボリューションⅡの歴史と魅力を振り返ってみましょう。 DTMを席巻した190E 2.5-16 エボリューションⅡ メルセデス・ベンツ 190E 2.5-16 エボリューションIIは、1990年のDTM投入翌年の1991年には、ドライバーズランキングこそ2位だったもののマニュファクチャラーズタイトルを早くも獲得します。さらに、翌年にはマニュファクチャラーズタイトル連覇と念願のドライバーズタイトルも手中に収め、圧倒的な強さを見せつけました。 日本国内でも多くの人に愛されたベース車輌の190Eについて解説するとともに、メルセデス・ベンツのレースにかける思いを詳しく紹介します。 ベース車輌は赤坂サニー ベース車輌の190Eは、特別希少価値の高いクルマではありませんでした。メルセデス最小という位置づけの、どちらかというと大衆向けの車種です。バブル景気を背景に高級車が売れた当時の日本では、「六本木のカローラ」と呼ばれたBMW E30と並んでメルセデス 190Eは「小ベンツ」「赤坂のサニー」と呼ばれるほどよく目にするクルマでした。 一方で、車としての質感はさすがメルセデス・ベンツといった仕上がりで、燃費や油量に加えて時計まで一望できる3連メーターやゲート式シフトレバーなどは上級車種と共通のスタイルを採用。シートをはじめとする内装にも、メルセデス・ベンツ特有の高級感のあるデザインが施されていました。 勝つためだけに製造された限定500台 190E 2.5-16 エボリューションⅡは、わずか500台しか生産されませんでした。当時のDTMに参戦するためのホモロゲーションを取得するために、市販車としての最低生産台数が500台だったためです。つまり、190E 2.5-16 エボリューションⅡは、モデルとしての商業的成功ではなくレースで勝つためだけに販売されました。 また、190E 2.5-16V エボリューションⅡが作られる前に、同じく2.5L 直列4気筒16バルブエンジンをベースに190E 2.5-16 エボリューション(通称:190E 2.5-16 Evo. I)が1989年に製造されていました。エンジンはチューニングされていたものの、外観的にはタイヤを太くしたことに伴うオーバーフェンダーの装着程度でベース車輌とあまり変わらず、レースでも苦戦を強いられます。 そこで翌年の1990年に投入されたのが、エンジンだけでなく外観にも大幅に手を入れた190E 2.5-16 エボリューションⅡです。500台の限定生産を2年続けてクリアしたあたりに、メルセデスがレースにかける思いがいかに強かったのかが伺い知れます。 空力性能を追い求めた迫力の外観 190E 2.5-16 エボリューションⅡの外観で真っ先に目につくのは、大型のリアウィングです。しかも、見た目だけの装備ではありません。重量増を抑えるためにアルミ合金製となっていて、しっかりとダウンフォースを稼ぎます。 また、大きく張り出したオーバーフェンダーやフロントリップスポイラー、サイドスポイラーと迫力のエアロパーツが特徴的です。この時代のベンツらしく角目で直線基調のボディラインということもあって、圧倒的な存在感と迫力を感じます。 突き詰められたチューニングエンジン 190E 2.5-16 エボリューションⅡのエンジンは、イギリスの名門エンジンメーカーコスワースの手によってとことんチューニングされています。カムシャフトやバルブ、ピストンといった各部には専用部品が用意され、クランクシャフトの重量にまでこだわって設計されました。 軽量な190Eには十分過ぎる235psを販売モデルで発揮。さらに、レース用エンジンでは375psまで高められていたようです。 手抜きのないインテリア レース参戦のホモローゲーション取得のために製造された190E 2.5-16 エボリューションⅡですが、内装面でもまったく手抜きはありません。上質で落ち着いたメルセデスらしい質感とともに、各種装備も充実していました。パワーウィンドウやエアコン、エアバッグ等を備え、4人乗りセダンとして普段使いできる仕様に仕上げられています。 整然と並んだメーターパネルや重厚なドアパネルによって、レースカーとは思えないほどの高級感が与えられています。 3,000万円を超える価格が証明する価値 190E 2.5-16 エボリューションⅡは、ほとんど市場に出回ることはありません。しかし、店頭に並ぶとほぼ確実に3,000万円を超える価格がつけられます。すでに30年以上前のモデルにはなりますが、メルセデス・ベンツがこだわって開発したことと希少性から、その評価は今後も衰えることはないでしょう。 一方で、希少性の高い車の価値を正しく見極めるのは大変困難です。ほとんど流通してない車だと、査定の参考になる価格もありません。歴史的な意味合いも含めて、クルマのもつ本当の価値を理解した価格をつけられるのは旧車王のように専門的に取り扱っている業者だけです。

ホンダ 1300 クーペは本当に失敗作だったのか? わずか2年しか生産されなかった理由と旧車としての魅力に迫る

ホンダ初の小型乗用車の追加モデルとして登場したホンダ 1300 クーペは、1970年からわずか2年しか生産されませんでした。しかし、世界初の方式を採用した空冷エンジンや創業者の引退といった逸話も生まれるなどホンダの歴史において重要な1台です。 近年その価値が再評価されつつある、ホンダ 1300 クーペの歴史を紐解いていきましょう。 ホンダ初の小型乗用車は歴史的な1台になった ホンダ 1300は、二輪車と軽自動車の製造を続けてきたホンダが初めて販売した小型乗用車です。1968年の東京モーターショーで発表され、翌年の1969年にまずはセダンタイプを発売。さらに、翌1970年には2ドアクーペが追加されます。 2ドアクーペは内外装ともに専用設計されたパーツが盛り込まれたスポーティーカーで、ホンダ 1300の高い性能を象徴するモデルでした。 画期的な空冷システムを搭載 ホンダ 1300最大の特徴は、DDAC(Duo Dyna Air Cooling system)と名付けられた画期的な空冷エンジンを採用したことです。冷却効率を高めるためにシリンダーブロックの外壁を二重構造にするという、空冷エンジンへのホンダの挑戦でした。 通常の空冷システムは、エンジン外側に風を当てて冷やします。しかし、DDACエンジンは、さらに二重構造の内側に設けた空気の通り道に、冷却ファンで強制的に空気を送り込んで内外から冷やすという独創的な発想の空冷エンジンでした。 しかし、冷却性能を優先して複雑な構造としたことで、水冷エンジンの強みである軽量さが完全にスポイルされてしまうという大きな欠点がありました。結果的に、水冷化するきっかけになり、ホンダ最後の4輪用空冷エンジンという皮肉な側面も持ち合わせています。 ニーズに合わせた細かいグレード設定 グレード展開の豊富さからも、1300がホンダにとって重要な車種だったことがうかがい知れます。まず、シングルキャブレターの「ホンダ 1300 クーペ7」と4キャブレターの「ホンダ 1300 クーペ9」という2車種をラインナップ。さらに、クーペ7は「スタンダード」「デラックス」「カスタム」「S」、クーペ9は「デラックス」「カスタム」「S」のグレードに分かれ、クーペだけで合計7モデルも存在していました。 ユーザーの嗜好性に合わせたラインナップの広さは、車が単なる移動手段ではなくなってきていた時代背景を色濃く反映しています。 販売台数は思うように伸びなかった ホンダ 1300の販売台数は月間3,000台程度と当初伸び悩んだものの、クーペの追加によって5,000台まで引き上げられます。当時は月間5,000台を超える販売台数を記録する車種は限られていて、決して悪いというほどの数字ではありませんでした。 一方で、小型車開発で先行するトヨタ カローラや日産 サニーは月間1万台以上を販売しており、マツダ ファミリアでも8,000台だったためか、ホンダ内では販売不振という評価だったようです。 結果的に本田宗一郎を引退に追い込んだ ホンダ創業者の本田宗一郎氏らしい独創的な空冷エンジンDDACでしたが、皮肉にも同氏を経営の一線から退けるきっかけにもなりました。販売台数の伸び悩みに呼応するように、1970年頃にホンダ技術者は水冷エンジンへの転換を主張し、空冷へのこだわりをみせる本田氏と真っ向から対立。後にホンダの3代目社長に就任する久米是志氏が辞表を出すほどにまで、社内での議論は加熱したようです。 そこで、設立以来共に経営を担ってきた副社長の藤沢武夫氏が「あなたは社長なのか技術者なのか、どちらなんだ?」と本田氏に問いただします。結局、盟友藤沢氏の説得に本田氏は折れ、ついに水冷エンジンへの転換が図られました。1973年に藤沢氏と同時に引退をした本田氏ですが、空冷水冷問題が決定打だったといわれています。 販売不振でも魅力たっぷりのホンダ 1300 クーペ 販売不振で早期に生産終了を迎えたホンダ 1300 クーペですが、今振り返ると実はかなり魅力的なクルマです。社内でのエンジン論争が引退のきっかけにはなったものの、本田宗一郎氏のこだわりが詰まっていることが伝わってきます。 ホンダ 1300 クーペの魅力はたくさんありますが、特徴的な2点に絞って紹介します。 流麗なボディライン ホンダ 1300 クーペ最大の魅力は、複雑な曲線の組み合わせによる流麗なボディラインです。また、小型車ながらマッスルカーを思わせる精悍なフロントマスクも、他車との違いを主張しています。 しかも、ただデザイン性が高いだけでなく性能面の向上を図った結果だったからこそ、余計に美しさを感じるのかもしれません。空気力学に基づいて設計された複雑な曲線は、超大型のプレス鋼板でモノコック構造を実現。空力とボディ剛性両面で、スポーツモデルにふさわしい性能に仕上げられています。 機能性と豪華さを兼ね備えたコックピット 「フライトコックピット」と呼ばれるドライバーズシートも、ホンダ 1300 クーペの特徴です。立体成形されたインパネによって大型メーターやスイッチ類がすべてドライバーに向けて配置され、スポーツカーらしい操作性と豪華さを演出しています。 また、スペシャルティとしての性格を明確するため、内装全体もセダンから一新されました。 ホンダ 1300は価値が見直されつつある旧車 旧車の魅力は、絶対的な性能の高さだけではありません。現代の車にはないボディラインや独創的な装備、さらに背景にあるストーリーなどさまざまな要素が旧車の価値を決定づけます。大衆車とは一線を画すスポーティーな外観にDDACという個性あふれる空冷エンジン、さらに本田宗一郎氏の引退のきっかけにもなったというストーリー性と、まさにホンダ 1300 クーペは旧車ならではの魅力のつまった1台です。 また、そもそも販売期間がわずか2年ほどと短かったうえ、販売台数も伸び悩んでいたことから中古車市場に出回る台数は限られています。しかも、生産終了からでもすでに50年以上が経過し、希少性が高まっていることも評価が見直されつつある要因の1つです。 ホンダ 1300を売買されたい方は、新車販売当時の評価ではなく旧車としての正しい価値のわかる専門業者に相談することをおすすめします。

なぜ1/64ミニカーが流行ってる?誰もが納得の理由とは?

現在ミニカー業界でもっとも勢いのあるカテゴリーが、1/64サイズのミニカー。 今や1/43ミニカーや1/18ミニカーを上回る勢いで、各社から新製品が続々登場している。 そこで今回は、1/64サイズのミニカーが主流となってきた歴史的な背景と、人気の理由について掘り下げてみたい。 ■拡大を続ける1/64ミニカー ミニカーといえば、ひと昔前はミニカーの標準スケールとなる1/43製品が主流だった。 そのあとは1/18スケールの製品が数多く発売されるようになり、大きなスケールのミニカーが数多く見られるようになった。 しかしここ数年は1/64サイズのミニカーが急速に勢力を拡大。 逆に1/43スケールのミニカーは新製品が減り、少し前まで元気のあった1/18スケール製品も現在は以前のような勢いは見られなくなっている。 ■1/64ミニカーが好調なワケとは? このようなミニカーのトレンドにはいくつか原因がある。 まず大きな理由として挙げられるのが価格面での優位性。 原材料や人件費の高騰、それに円安に伴い、ミニカー全体の価格上昇が止まらない状況になった。 そのため、1/43ミニカーは今や1万円前後のものが多く、気軽に買えるようなアイテムではなくなっている。 ましてや、1/18ミニカーになると1万円を超えてくるものがほとんどなので、欲しくても手が出せないという状況になってきた。 以前のようにひとつの車種でカラーバリエーションを揃えたり、F1マシンをドライバー違いで揃えるようなミニカーコレクションの楽しみが難しくなってきたのだ。 一方、1/64サイズのミニカーであれば千円以下で買えるアイテムもある。 もちろん単価が安ければ多くのアイテムを購入できるわけで、カラーバリエーションなどの仕様違いも追いかけられる。 1/64サイズのミニカーにはまだミニカーコレクションの醍醐味が残っているのだ。 もうひとつの大きな理由は、1/43や1/18スケールでは、製品化すべき車種がほぼ出尽くしてしまったこと。 人気車種のほとんどが製品化され、複数のメーカーが同じ車種を同スケールで製品化することも珍しいことではなくなった。 そのため、従来とは違うスケールで製品化する必要が出てきたのだ。 お気に入りの車種は、すでに1/43や1/18スケールのミニカーで持っている場合が多い。 しかし、新たに1/64サイズのミニカーが発売されれば、買ってしまうのがミニカーファンというもの。 そういった意味では、1/64サイズのミニカーはまだまだ開拓の余地があるといえる。 しかも近年の1/64サイズミニカーはクオリティの高い製品が多い。 1/43スケール並みの再現度を誇る製品はもはや当たり前。 なかにはボンネットやドアが開閉するフルディテール製品もあり、そのクオリティには度肝を抜かれる。 一切の妥協を廃した精緻な出来の製品も少なくないので、もはや1/64サイズのミニカーに「安かろう悪かろう」という言葉は通用しない。 もうひとつ重要なのは、サイズが手頃ということ。 1/64サイズのミニカーはだいたい6cmから8cm前後のものが多いので、パッケージに入った状態でもさほど保管場所に困らないというメリットがある。 逆にいえば1/18ミニカーは高価でパッケージも大きく、収納場所があっという間に埋まってしまうのがネックだった。 1/64サイズのミニカーは、手軽な価格でコレクションが楽しめ、なおかつ収納場所にも余裕があるのでありがたい。 ミニカーコレクターにとっては最後の楽園というべき存在だ。 ■実は昔からあった1/64サイズ そんな1/64サイズのミニカーは、実は昔からさまざまなブランドが存在していた。 日本のトミカやアメリカのホットウィール、フランスのマジョレットなどの手のひらサイズのミニカーがそれに当たる。 それらは1/64スケールという縮尺ではなく、パッケージサイズに合わせてスケールが決まっている。 そのため、必ずしも1/64スケールであるわけではなく「3インチミニカー」と呼ばれることもある。 ただ、その多くは1/64スケールに近い大きさで、実は子どもの頃から親しんでいた身近な存在であることが分かる。 ■日本の1/64サイズミニカー 1970年に誕生したトミカは、日本を代表する手のひらサイズのミニカー。 「黒箱」と呼ばれる初期の日本車から「青箱」と呼ばれるトミカ外国車シリーズを経て、現在は「赤箱」と呼ばれる製品が販売されている。 トミカで厳密に1/64スケールとなっているものは少なく、例えば1/62など微妙に縮尺が異なる場合がほとんど。 そのため厳密に1/64スケールにこだわるならセレクトから外れてしまうのが難点。 とはいえ、大人の鑑賞に堪える派生アイテムも多数展開されている。 2001年に発売された「トミカリミテッド」は、トミカのボディはそのままに、各部に彩色を施し、さらにゴム製のタイヤと新規製作によるホイールを装着したハイグレード製品。 現在はシリーズ自体がディスコンになってしまったが、その後継といえる「トミカプレミアム」が2015年に誕生した。 こちらはトミカシリーズとは別のオリジナル金型を使用していて、トミカでは発売されないようなネオクラシックのモデルなども発売。 ミニカーファンのみならず、クルマ好きの間で話題となるような車種も多数製品化されている。 「もしトミカが昭和30年代に誕生していたら」というコンセプトで2004年に誕生したのが、トミーテックが発売する「トミカリミテッドヴィンテージ」。 各製品はボディの大きさに関わらず1/64スケールで統一。 懐かしい国産車を中心にラインアップを広げている。 再生産をしないため、プレ値で取引されるアイテムも少なくない。 そして2006年に発売されたのが「トミカリミテッドヴィンテージNEO」。 こちらは1970年代以降に登場した国産車および輸入車を製品化したもの。 フェラーリやレーシングマシンなどはエンジンルームも再現されていて、世界的にもトップクラスの再現度を誇っている。 さらに2010年からは「トミカラマヴィンテージ」も発売。 トミカリミテッドヴィンテージのミニカーと併せて楽しめるジオラマ製品として話題となった。 トミーテックはさらに「トミカラマヴィンテージ」の新作として、高速道路を発表。 2024年2月の発売とされている。 複数の製品を組みわせることで都市部の高速道路を再現できるこの製品は、これまでミニカー関連商品の常識を覆す超大作で、その勢いは止まるところを知らない。 日本のメーカーとしてはもっとも多くの1/64ミニカーを輩出している京商。 サークルKサンクス限定で販売された1/64ミニカーは、高品質と低価格を両立したシリーズとして大好評となった。 かつては精緻な出来の「ビーズコレクション」なども展開。 現在もさまざまな企画で1/64ミニカーをリリースしている。 アオシマの「1/64 ニッサン パイクカーコレクション」は、ボディカラーが分からないブラインドトイとして発売されている製品。 880円という低価格なので、運試しに買ってみるのも面白い。 書店でも1/64ミニカーを買うことができる。 デアゴスティーニの「日本の名車コレクション」は、文字通り日本の名車を1/64ミニカーで再現したシリーズ。 1/64スケールでは表現が難しいフェンダーミラーも、別付けではなく取り付けた状態で再現するなど、精巧なつくりを特徴としている。 ■海外の1/64サイズミニカー 海外メーカーにも1/64サイズのミニカーがたくさんある。 特に最近は香港と中国のメーカーが積極的に参入し、さまざまなミニカーが発売されている。 すべてをご紹介するのは難しいので、その中からいくつかピックアップしてみた。 アメリカ製のミニカーは、ホットウィールで世界を席巻したことでも知られるように、昔から手のひらサイズの製品がたくさん作られている。 発祥はイギリスだが、ホットウィールと同じアメリカのマテル社が展開するマッチボックスは、昔から手のひらサイズのミニカーを展開している老舗ブランド。 ベイシック系からコレクター系までさまざまなアソートがあり、日本未入荷品も少なくない。 コレクション沼にハマってしまいがちなアイテムだ。 アメリカには、写真のジョニーライトニングをはじめとする1/64スケールのミニカーブランドが存在する。 アメリカ以外のメーカーでは製品化されないようなマニアックなアメリカ車もあるので、アメ車好きにはたまらない。 欧州のメーカーは、昔から3インチサイズのミニカーを発売してきた。 なかでもフランスのマジョレットは老舗とも言える存在。 日本では製菓会社のカバヤと共同で新作ミニカーを発売している。 スーパーで手軽に手に入るミニカーとしても貴重な存在だ。 ひと昔前は、100円ショップでもマイスト製などの1/64サイズのミニカーを販売していた。 出来はそれなりだが、トミカよりはるかに安い100円でミニカーが買えるという唯一無二の存在だった。 トイザらスのオリジナルミニカーブランドとして発売されているスピードシティは、現在もっとも手軽に入手できるミニカー。 1/60スケールで249円という低価格が最大の魅力。 売れ線のスポーツカーだけでなく、アウディ・スポーツ クワトロのようなマニアックな車種もラインアップされている。 シトロエン、プジョー、ルノーなどは、純正コレクションとして3インチミニカーを発売している。 1000円以下で買える気軽さとカラーバリエーションの豊富さは、純正品ならではの魅力だ。 ドイツのメーカーは、鉄道模型のHOゲージに相当する1/87スケールの製品が多く、1/64スケールはこれまでマイナーな存在だった。 1990年代につくられたミニチャンプス製の1/64ミニカー「マイクロチャンプス」は、当時人気だったDTMマシンなどをラインアップしていた。 しかし、販売が振るわずディスコンになってしまった。 ミニチャンプスでは「マイクロチャンプス」の失敗の後も「ミニチャンプス 64」ブランドで再び1/64ミニカーに参入した。 ミニチャンプスと同じようなシャープな出来栄えだったが、このシリーズも残念ながら失敗。 短命に終わってしまった。 中国や香港などのメーカーが生産する近年の1/64ミニカーは、非常にクオリティの高い製品が多い。 ターマックワークス製のミニカーは、レースカーやラリーカーのラインアップが豊富で、日本人好みの車種も数多く発売されている。 香港のTSM-Modelが展開する1/64ミニカーのブランドが「MINI GT」。 高品質とリーズナブルな価格を両立しているため人気が高い。 高品質なミニカーをリリースするメイクアップでは「Titan 64」のブランド名で高品質な1/64ミニカーを発売している。 1/43や1/18ミニカーと変わらない入念な仕上げが特徴で、究極的な完成度の高さを見せる。 その代わり価格は1万円を超えるので、良くも悪くも1/64ミニカーを超越した存在だ。 このように、1/64サイズのミニカーはさまざまなアイテムが揃っている。 厳密に1/64スケールにこだわるかどうかはその人次第だが、対象を絞り込んだとしてもバリエーション豊かなミニカーコレクションになることは間違いない。 手のひらサイズのミニカーはやはり奥が深い。 [ライター・画像 / 北沢 剛司]

アメリカンテイスト漂うシビックカントリー!ホンダ初のステーションワゴンの魅力

2022年に初代誕生から生誕50周年を迎えた、ホンダ車のなかでもっとも長い歴史をもつクルマであるシビック。初代の大ヒットを受けて登場した2代目シビックの派生車種が、ホンダ初のステーションワゴン、シビックカントリーです。 木目パネルが印象的なアメリカンテイストに仕上げられたシビックカントリーですが、その魅力は外観だけではありません。1980年の販売開始から、わずか3年間のみ製造された隠れた名車・シビックカントリーの全貌に迫ります。 時代背景を味方につけたシビック 高度経済成長を受けて一般庶民の多くが自家用車を手にするようになるなか、経済性と性能のバランスを追求して開発された初代シビックは成功をおさめます。また、基本フォルムを踏襲しつつ、ユーザーニーズに合わせた豊富なボディタイプが用意されていたこともシビックがヒットした要因の一つです。 続いて投入された2代目シビックでも、3ドアハッチバックを基本としつつ多くの派生車種が開発されました。なかでも「シビックカントリー」はホンダ初のステーションワゴンとしてシビック派生車種のなかでも特に異彩を放っています。 初代から正当進化を遂げた2代目シビック クルマとしての基本性能、居住性、さらには経済性をコンセプトに、バランスを重視して開発された初代シビック。コンパクトながら前後のオーバーハングをギリギリまで詰めたロングホイール化したことによる“台形”のようなフォルムは、当時の日本では斬新でした。また、発売翌年に搭載されたCVCCエンジンによって、世界一厳しいと言われたアメリカの排ガス規制、通称“マスキー法”を世界で初めてクリアしたこともあり、初代シビックは世界的な大ヒットを記録します。 初代の成功を受けて、1979年に投入されたのが2代目シビックです。当初、3ドアハッチバックのみが販売され「スーパーシビック」の愛称で知られる2代目は、初代の成功につながった台形プロポーションを受け継ぎつつ、ホイールベース、全長、全福のすべてでサイズアップされました。さらに、インパネの速度計と回転計を同軸に配置した「集中ターゲットメーター」や「ロータリー式オートラジオ」など新たな装備を採用したことでも注目を集めます。 アウトドアレジャーブームにホンダ シビックも呼応 1970年代後半には、日本国民の生活水準の向上とともにアウトドアレジャーブームが起きました。ちょうど2代目シビックの開発を進めていたホンダは、シビックの派生車種でアウトドアレジャーに対応することを決定し、ホンダ初のステーションワゴン「シビックカントリー」が誕生しました。 シビックカントリーは、2代目シビックの発売から1年後の1980年に登場。 商用のシビック・バンをベース車として開発されましたが、乗用にふさわしく内外装や走行性能、装着タイヤにいたるまで徹底的に再調整が施されました。アウトドアユースで、長距離移動をしても快適に過ごせるクルマに仕上がっています。 コンセプトを忠実に踏襲したシビックカントリー ただコンパクトで経済性が高いだけではなく、上質な内外装や高い走行性能をバランスよく実現したクルマだったことがシビック成功の理由です。シビックカントリーも、シビック本来のコンセプトを忠実に守って開発されています。 ここからは、高い走行性能や個性的な外装、機能性にこだわった内装とホンダのこだわりが随所にちりばめられたシビックカントリーの全貌を紹介します。 2代目シビックならではの高い走行性能 エンジンには、ベースであるシビック・バンには設定されていなかったEM型1.5L直列4気筒横置OHCエンジンを採用。最高出力80ps、トルク12.3kg・mを発生し、ストレスのない加速性能を発揮します。また、燃費性能も高く、5速MTモデルでは24km/L(60km/h定地走行時)を実現していた点も長距離ドライブの多いアウトドアユースにマッチしていました。 エンジン性能以外にも、ラック&ピニオン式ステアリングによって、スムーズなステアリングフィールを実現。エンジンパワーをいかした軽快な走りを楽しめました。 アメリカンテイストに仕上げられたエクステリア シビックカントリーの最大の魅力ともいえるのが、レジャーを強く意識した遊び心あふれるエクステリアです。 まず目を惹くのが、サイドとテールゲートに施された木目パネルと、サイドプロテクションモールです。さらに、前後の大型バンパーによって“カントリー”の名にふさわしいアメリカンテイストに仕上がっています。 アウトドアユースでの使い勝手を高めたインテリア アウトドアレジャーでの快適性や利便性を追求したインテリアも、シビックカントリーが注目を集めた理由の一つです。当時の実用車にありがちだった鉄板むき出しのインテリアではなく、フルトリム化されているうえ色味もトータルコーディネート。また、長さ1,720×幅1,290mmと広大な室内空間はクラストップレベルでした。 実用面でも、アウトドアを意識した装備となっています。4段階の角度調整のできる後席には、フルフラットにできる機構も組み込まれていて広いラゲッジスペースを確保できるようになっていました。また、運転席のボタン操作でテールゲートのロックを解除できる電磁式オープナーは、ユーザーの利便性を高める装備でした。 入手困難でも探す価値のあるシビックカントリー 新車販売当時、シビックカントリーは爆発的な人気があったとはいえないものの、高い走行性能とアウトドアレジャーのための快適性を兼ね備えていたことから常に一定の評価を得ていました。製造期間がわずか3年間で、販売終了からすでに40年が経過する旧車のため、現在中古車市場で見つけるのは至難の業です。 過去に販売した実績のある中古車販売会社へ問い合わせたところ、135万円で販売したとの回答がありました。また、旧車王でも100万円での買い取り実績があることから、今でも魅力的なクルマであることは間違いありません。 隠れた名車シビックカントリーを手に入れたい方は、旧車を取り扱う中古車業者にアンテナを張って根気強く探してみてください。 ※価格や経過年数は2023年2月記事執筆時のもの

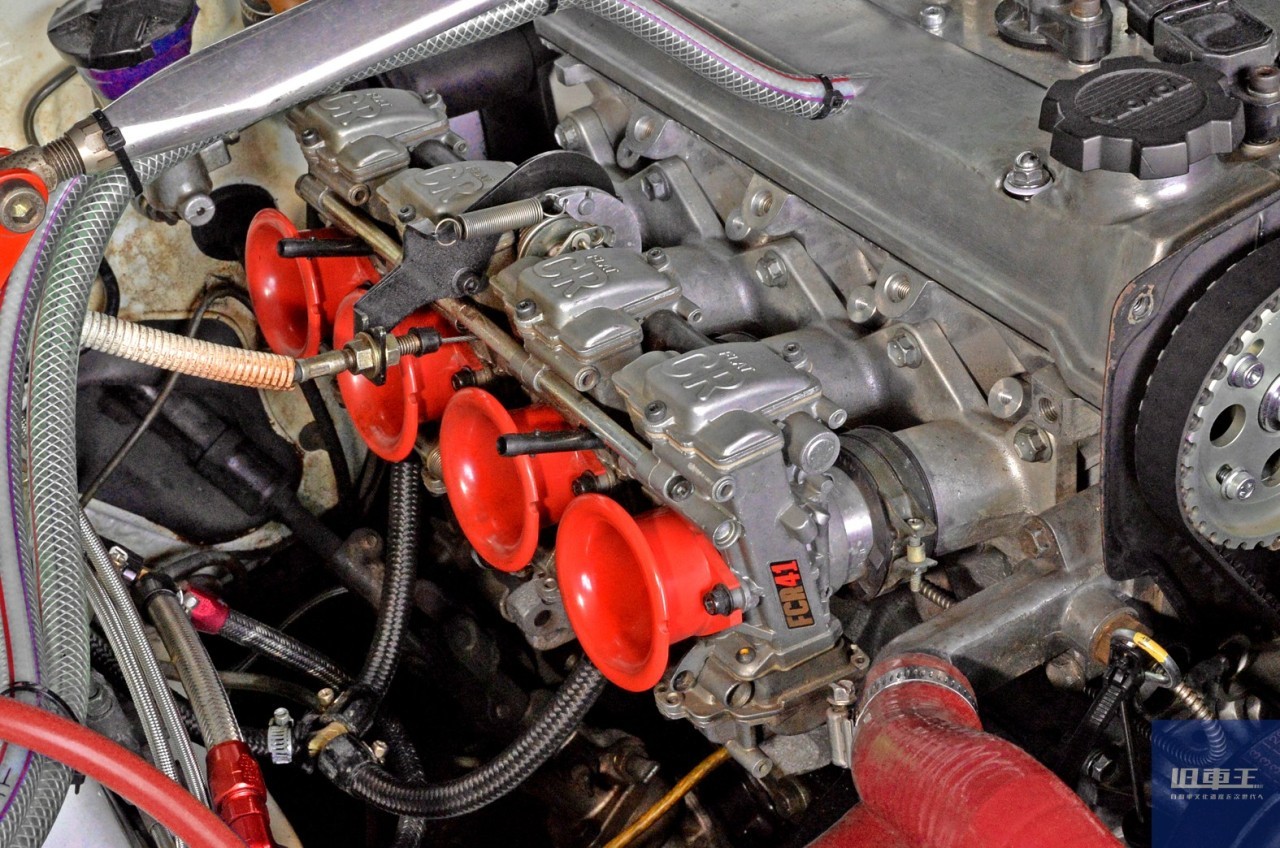

令和の今こそキャブレターの魅力を伝えたい〜後編〜

内燃機関である自動車のエンジンには、燃焼を行なうために燃料と空気をミックスして送り込む装置、または構造が不可欠です。 今ではほぼすべてが“インジェクション方式”となっていますが、それ以前では“キャブレター”という気化器がその役を担っていました。 その中でも、元々はレース用として開発された高性能な“スポーツキャブレター”という存在が、旧車の魅力を最大限味わいたいと思っているオーナーにとってはかなり大きいものなのです。 前編では、キャブレターにあまり触れたことが無いという人に向けて、具体的にどんな点に魅力を感じるのかをお伝えしました。 今回の後編では、もう少し具体的にキャブレターについて知ってもらいたいということで、キャブレターの起源から、主なキャブレターの種類、そして今現在入手できる旧車用の“スポーツキャブレター”についてを解説していこうと思います。 キャブレターの起源も知っておきたい ▲写真は1960年代のダットサンのキャブレター キャブレターは日本では「気化器」と記されますが、そもそもの「Carburetor」という言葉は炭素の「Carbon」に由来するようです。 直接の語源はフランス語で気化燃料(炭化水素を含む)のことを指す「Carburant」だと言われています。 気化燃料を供給する装置という意味合いで、機能がそのまま命名となっています。 キャブレターの起源を辿っていくと1860年にまで遡り、世界初の実用“火花点火機関(内燃機関)”である「ルノアール・エンジン」という説に行き当たります。 今の内燃機関のルーツといえる「ルノアール・エンジン」には、今のベルヌーイの定理で作動するものとは違った方式の「サーフェス・キャブレター」という気化器が使われていたようです。 作動原理を簡単に説明すると、まず燃料が半分ほど満たされた容器があります。 燃料と空気が細かい穴が空いた網状のプレートで仕切られていて、その穴から蒸発する気化燃料と空気を混合させてエンジンに送るというものです。 ただし、自然蒸発を待っているだけでは気温が低い時期には加速に使えるほどの気化が得られないので、排気ガスを導くパイプが横切らせてあり、その熱を使うような工夫が凝らされていたようです。 まさに“気化器”ですね。 ちなみにこの「サーフェス・キャブレター」の起源はもっと古いという説もあります。 今のインジェクションの技術から見れば極めて牧歌的なキャブですが、これが実用化されていた1860年代は、日本ではまだ江戸時代ですから、相当後れを取っていましたね。 その後、ベンツ社の創始者「カール・ベンツ」によって、今のキャブの原型である“ベンチュリー構造”を持つ“気化器※”が開発され、急速に機能の進化が進みました。 ※“気化器”と言うより“霧化器”と呼んだ方がしっくり来ます。 旧車に装着されるほとんどの“スポーツキャブレター”は“ホリゾンタル”&“2バレル”タイプな理由 旧車のエンジンに後付けで装着される高性能な“スポーツキャブレター”は、ほとんどが双眼鏡のような2つの筒が水平にレイアウトされた構造をしています。 これは、旧車に搭載されていたエンジンのほとんどが直立の4サイクルエンジンだったためです。 シリンダーが垂直にレイアウトされた直立エンジンでは、吸排気がシリンダーヘッドの側面で行なわれます。 吸気に使われるキャブレターはシリンダーヘッドの側面に装着されることがほとんどなので、必然的に水平タイプのキャブレターが多くなりました。 また、自動車のエンジンでは特殊な例を除いて4気筒か6気筒が基本のため、整備性や装着のシンプル化を図る目的で2つの筒をひとつのフロート室で繋げた“2バレル”タイプがスタンダードとなりました。 1つ1つ個別になっていると、部品点数が増え、同調作業や脱着の手間がバカにならないためです。 ちなみに「ウェーバー」や「ソレックス」などのメジャーな“2バレル”タイプのキャブレターは、バレル間のピッチ(距離)が90mmに、インテークマニホールド(以下インマニ)との固定ボルトの位置関係も統一されているので、ほとんどのメーカーのキャブは付け替えることができます※。 ※口径が違っても装着はできますが、インマニとの口径の違いで本来の性能が発揮出来ないこともあります。 “キャブ・セッティング”とは何をする作業? エンジンが元気にパワーを発揮するためには、適切な“燃調”が欠かせません。 “燃調”というのは、エンジンの燃焼が最も効率よくなる“混合比(空燃比)”になるように、空気と燃料の割合を調整することです。 “理想混合比”という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。 具体的な数値は、燃料が1に対して空気が14の割合になる混合比のことです。 この割合の混合気で燃焼すると、燃え残りが少ない完全な燃焼が行なえるという、理論上の最適値です。 「じゃあ最初からこの混合比になるように工場出荷時に調整すれば良いのでは?」と思った人もいるかもしれません。 しかしクルマのエンジンは、加速するときと巡航するときでは、求められる混合比が変わるんです。 ついでに言うと、始動時に最適な混合比もまたそれらとは異なります。 そして当然ながら、エンジンの吸気の勢いは回転数が低いと弱く、高いと強くなります。 スポーツキャブレターを装着する目的はパワーの向上なので、パワーを出すのに適した、できるだけ大きな口径のキャブが必要です。 しかし口径が大きくなると、低回転域で弱くなる吸気の勢いでは、うまく燃料が吸い出せないという問題が出てきます。 それを解消するために、低回転域と高回転域で燃料の吸い出し経路を分けて、それぞれの守備範囲で最適の仕事をさせるようにと工夫が凝らされているのが、今のスポーツキャブレターです。 そうして今のキャブでは、低回転域=スロー系、中・高回転域=メイン系と分かれた経路それぞれに、エンジンの特性に合わせて混合比の調整が必要になりますし、加速の際にはより濃い混合気が求められるので、専用の系統が用意されていて、それも調整が必要です。 そして、何よりも重要なその混合比調整の基本となる状態を整えるための、“フロート調整”や“同調”などのセッティングも欠かせません。 エンジンの燃焼具合を見ながら、最もアクセル操作に最適な反応が得られる状態に整えるのが「キャブレターのセッティング」というわけです。 旧車に使われる主なキャブを紹介 ノーマル車輌に装着されている純正キャブレターに換えて装着されるスポーツキャブレターにも、いろいろな種類があります。 その多くはヨーロッパのメーカーが開発したもので、“ホリゾンタル&ツインバレル”タイプを最初にリリースしたのは、イタリアの「ウェーバー」といわれています。 ここからは、日本で手に入る“ホリゾンタル&ツインバレル”タイプの主なキャブレターを紹介していきましょう。 SOLEX(ソレックス) 旧車に最も使用率が高いのがこの「ソレックス」です。 元々は1900年代初頭に設立されたフランスのラジエター製造メーカーで、のちに高級車やスポーツカー用としてヨーロッパのメーカーにキャブレターの供給を始めます。 日本では1960年に「ミクニ」がライセンス生産を始めて、「トヨタ」や「日産」、「いすゞ」などの量産高性能エンジン向けにキャブレターを供給していました。 1970年代には国産車のレースも盛んになり、ミクニによるキャブの販売やサポート体制の充実によって、日本のスポーツキャブレターの代名詞となるほどに復旧しました。 「ソレ・タコ・デュアル」という日産のL型チューニングの定番メニューとしても流行しました。 <SOLEXキャブの特徴> いちばんの特徴は「扱いやすい」という点です。 「ウェーバー」よりも後発ということで、開発のアドバンテージがあったことと、日本では「ミクニ」によってきめ細かくセッティングの調整機構が整えられたことがその要因かと思われます。 あとは外観がスマートでカッコイイという点もユーザーとしては大事なポイントでしょう。 希少な2型と呼ばれる国内の初期モデルは最もフロート室が小さく、この外観が好きだという人も少なくないでしょう。 また、「ミクニ」の2輪用キャブレターとジェット類が共用されているものがあるため、入手しやすいという点もメリットです。 WEBER(ウェーバー) 4輪用の“ツイン&ホリゾンタル”タイプのキャブレターを最初にリリースしたのがイタリアの「ウェーバー社」です。 1889年の創立時からキャブレターを製造し、各メーカーに供給。 イタリアメーカーのレース用キャブレターを開発した際は、そのマシン達の活躍もあって一躍有名になりました。 ヨーロッパのレース車輌やスポーツカーのキャブレターのシェアはかなり大きく、評判も定着していたため、後発の「ソレックス」は太刀打ちできなかったようです。 当初はイタリアで製造をしていましたが、経営の問題でスペインに製造拠点を移し、今でも生産が行なわれています。 <WEBERキャブの特徴> 長らくレースで使用され続け、様々なレース・コンストラクターのわがままな要望に応えてきた結果、相当に細かいレベルまでセッティングが追い込めるというのが特色です。 その分、豊富すぎるセッティングパーツから適したものを選ぶのに一定のスキルは要りますが、マニアな人にエンジンルームを見られた際に、「お、ウェーバーですかー」と一目置かれることもある存在です。 良い意味でおおざっぱで扱いやすさが特色の「ソレックス」とは、ある意味対極にあるといえる玄人好みの傾向のキャブレターですね。 ジェットの供給などは「ソレックス」には劣るとはいえ、いろんなインポーターが日本に仕入れているので、パーツの入手で困るということは無いでしょう。 一部の口径を除き、今でも新品が入手できるという点もメリットです。 OER(オーイーアール) 国産で唯一の4輪用スポーツキャブレター製造メーカーが「OER」です。 前身の「エスケーエンジニアリング」は1966年に創業し、自動車エンジンの燃焼促進装置などを製造していました。 その後、「ミクニ・ソレックス」をスポーツ車に装着できるキットの販売を始め、「ソレックス」の代理店としても活動します。 アフターマーケット用にボルトオン・ターボを発売してヒットしましたが、組み合わせる「ソレックス・キャブレター」はターボの過給に合わず、独自でキャブレターの開発を進めることになります。 1986年に「OER・キャブレター」を発売開始。 今に至ります。 <OERキャブの特徴> 最後発の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプのキャブレターということで、「ウェーバー」のボディ構造を基本にして、「ソレックス」の扱いやすさを加え、さらに独自の工夫を盛り込んで完成させたものなので、それぞれの良さをひとつにまとめた総合性能の高さが特徴です。 あとは“純・国産”という製造のため、信頼性が高いことも利点のひとつでしょう。 もちろんアフターサービスもレスポンス良く受けてくれます。 定番の安心感がないという点と、「ソレックス」や「ウェーバー」の良さを取り込んだとはいえ、セッティングのクセは共有できないので、セッティングの際に有用なアドバイスがもらえないなどの点で敬遠する人もいるようです。 しかし、ターボ車への装着ではいちばん安心度が高いですし、実際に過酷なレースに使用して不安は無いという声も聞きますので、何割かは食わず嫌いなのではないかという見方もあります。 DEROLT(デロルト) ヨーロッパでは最後発の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプのキャブレーターブランドです。 メーカーの「Dell'Orto」自体は1933年創業の老舗自動車部品メーカーですが、自動車用の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプの製造は1960年代からと、「ウェーバー」「ソレックス」よりもだいぶ後のリリースになります。 イタリア内の「フィアット」、「アルファロメオ」の純正キャブとして採用され、さらに「ロータス・エスプリ」にも採用されています。 <DEROLTキャブの特徴> 後発の強みを活かして「ウェーバー」「ソレックス」の良い部分を取り込んでより良い性能、扱いやすさを目指した結果が各部に見られます。 中心となる霧化&ミクスチャー部分は「ウェーバー」に似た構造と形状でまとめられ、全体の構成は「ソレックス」を思わせる部分があります。 日本国内にはあまり入ってきていないようで、国産旧車への後付けのキャブとして装着例もあまり無く、中古市場でも流通量が少ないレアな扱いとなっています。 使ってみれば後発ゆえの扱いやすさは実感できるようなのですが、セッティングパーツや消耗品の入手もカンタンではないので、一般ユーザーには少しハードルが高いようです。 また、上記の「ロータス・エスプリ」では純正でターボとの組み合わせとなっているので、ターボ用としても有用なキャブです。 SU(エスユー) 正式名称は「スキャナーズ・ユニオン」で、戦前からバイク用キャブの製造を行なっていました。 日本では日立がライセンス生産し、フェアレディZ(S30型)やスカイライン(GC10&GC110型)など、1970年代の日産車のスポーツモデルなどに採用されています。 <SUキャブの特徴> バレルの真ん中に可動式のピストンバルブがあり、その上下で通路を開け閉めすることで、空気の通過量と燃料の吸い出し調整を行なう方式のキャブです。 その構造から“可変ベンチュリー”タイプと呼ばれます。 そしてそのピストンバルブの上げ下げを、エンジンの吸う力=負圧を利用する“負圧作動式”となっています。 エンジンの吸う力に応じた混合気を自動で調整してくれるので、アクセルワークがイージーなのが特徴です。 国内に流通している個体数は少なく、ほとんどは純正装着品なのでセッティング変更が困難ですが、ハーレー向けの交換キットなどもありますので、それを活用する方法もあるでしょう。 FCR(エフシーアール)ほかバイク用キャブ 今現在、旧車に装着できるキャブとしては最も設計が新しく、高性能と言えるのが、バイク用として発売されているキャブレターです。 「ケーヒン」の「FCR」と「ミクニ」の「TMR」&「HSR」が旧車に装着できる主な機種です。 <バイク用キャブの特徴> 「FCR」も「TMR」も「HSR」も基本的な構造は共通で、“フラットバルブ”タイプの“強制開閉式”の“可変ベンチュリー”方式を採用しています。 特に「FCR」と「TMR」の2機種は“レース専用品”としてそれぞれのメーカーの最高の技術が投入されていて、常用9000回転オーバーの超ハイレスポンスエンジンの要求に応える性能を持っています。 スポーツキャブレターの性能は“霧化性能”と“レスポンス”が重要となります。 仕組みを簡単に説明すると、平べったいバルブを用いて急峻な負圧発生を起こすことで、その性能の両立を図っているんです。 現在も販売されているものなので、パーツの入手が容易な点も導入しやすいポイントです。 その一方で、装着するには気筒数だけ個体を用意する必要があり、かつそれらをひとつのアクセルペダルで同時操作できるようにするリンケージを用意しなくてはならないので、その面では導入のハードルが高いといえます。 加えて、口径が41パイまでしか無いため、大きな排気量のハイチューン・エンジンには向きません。 あとがき どうでしょう、自身の旧車に「“スポーツキャブレター”を装着してみようかな」と思ってもらえたなら、この記事を書いた甲斐があるというものです。 しかし現状は中古価格も高騰してしまっていて、新品も円安によって入手するコストが上がってしまっていますので、気軽に試してみるのが困難な状況となっています。 ただ、それでも“スポーツキャブレター”を導入すれば、それまでの小口径な純正キャブでの走りとはひと味もふた味も違う爽快な加速と、唯一無二の吸気サウンドを手に入れることができますので、けっして後悔はしないと思います。 注意して欲しいのは、中古の購入で粗悪品をつかまないようにすることと、装着とセッティングを信頼の置ける専門店に依頼することです。 費用に余裕があるなら、購入もお任せしてしまった方が安心でしょう。 自己流ですべてを行なって、結果的にしょっちゅうトラブルシューティングに追われるようなことになってしまうと、キャブに対してマイナスな印象を抱いてしまいかねません。 せっかくキャブレターというチューニングを導入するのですから、気持ちの良い部分だけを味わえるように、面倒な部分はプロに任せるというのがオススメです。 乗って、扱っているうちにキャブに慣れれば、自分自身で整備や調整ができるようになりますので、末長く付き合いができるという部分も推すポイントです。 興味が涌いた人は、思い切って導入してみていただきたいです。 [ライター・カメラ / 往 機人]

一時代を築いた縦目ベンツとは? 実は現代につながるモデルも多数あった1960年代のベンツを振り返る

縦型に配置されたヘッドライトと、中央で存在感を放つフロントグリル。1960年代を中心に販売された縦目のベンツ、通称“タテベン”は、今見てもエレガントさを感じさせるクルマです。 特に人気の高いモデルはW111ですが、“タテベン”は1モデルだけではありません。そこで今回は、1960年代を席巻した縦目のベンツの歴史を振り返ってみます。 1960年代ベンツの象徴だった縦目 現在のベンツも個性的なフロントマスクではありますが、ヘッドライトを縦型に配したデザインはひと目でそれとわかる個性を放っていました。 “タテベン”が生まれた時代背景を振り返ってみましょう。 実用品から嗜好品に変わっていった時代 縦目のベンツが登場したのは、1950年代の終わり。第二次世界大戦を乗り越え、人々の暮らしが向上しつつあった時代の流れに呼応するように生まれました。実用性重視だったそれまでとは異なり、車にデザイン性や高級感をより求めるようになっていきます。 実際、縦目のベンツとして1959年に登場したW111/W112は、特徴的な縦に並んだヘッドライト以外にも、フィンテールと呼ばれるアメリカ車キャデラックに影響を受けた華飾が施されていました。機能性や実用性だけでなく、見た目も車の評価軸に加わり始めていたということです。 後に生まれた“タテベン”“ハネベン”というこの時代のベンツを表す愛称が生まれたことからも、見た目のインパクトが強かった車だったということがわかります。 個性的なのにエレガントさを感じさせる 当時の自動車デザインからすると、縦型のヘッドライトはかなり個性的な部類でした。しかし、縦目ベンツは、今の車にはないゆとりと独特のエレガントさを感じさせます。しかも、メルセデス・ベンツは、同様の意匠を複数のモデルで展開しました。つまり、メルセデス・ベンツの「顔」として、個性的な縦目を定着させようといった意図があったのでしょう。 エレガントさを備えた独特の存在感は、現在のベンツのブランドイメージそのものです。デザインこそ全く異なりますが、今のベンツの方向性と地位を確立したモデルが縦目ベンツといっても過言ではありません。 フィンテール以外にも縦目ベンツは魅力のある車種 縦目のベンツというと、代表的なのは優雅なフィンテールをまとった“ハネベン”と呼ばれるW111/W112です。しかし、“タテベン”には、ほかにも多くの名車があります。 1960年代のメルセデス・ベンツを象徴する縦目モデルをみていきましょう。 縦目ベンツを象徴するW111/W112(1959-1971) 独特のフィンテールと一緒に語られることの多い縦目ベンツといえば、やはりW111/W112です。最初に登場したモデルだけあって、“ハネベン”の愛称で呼ばれるほど多くの人から今も愛されています。しかし、実は“ハネベン”は、W111/W112のセダンのみです。 W111には、250SE、280SE 3.5といったクーペモデルも存在していました。クーペモデルのボディラインは1957年にスケッチが起こされ、その後縦目の最終モデルまで踏襲されます。 また、W111が登場した1959年は、自動差産業が隆盛し大量生産される1960年代の突入直前という時期でした。実際、W111は最後のハンドビルドモデルといわれています。 2シーターモデルの方向性を決定づけたW113 W113は、縦目のクーペ、カブリオレモデルとして1963年に登場しました。性能は高いものの扱いにくい初代300SLと、スポーティさにややかける190SLの中間ともいえるバランスのよさが魅力です。中央部がわずかに凹んだ、パゴダルーフと呼ばれるデザイン性の高さにも多くの注目が集まりました。 W113は、230SL、250SL、280SLと進化を続けながら、その後のメルセデス・ベンツの2シーターモデルの方向性を決定づけました。サルーンよりは高い運動性能を備えつつも、上質なインテリアと運転のしやすさは現代の「SL」にも通じます。 Sクラスの前身になったW108/W109 W108/W109は、W111/W112に変わるフラッグシップモデルとして、1965年に登場しました。最大の変更点は、象徴的だったフィンテールが排除されたことです。縦目のフロントマスクは踏襲しつつも、より現代的なデザインに仕上がりました。 フラッグシップモデルにふさわしい、運動性能と乗り心地もW108の特徴です。見切りが良いボディラインと小回りが利くステアリングによって思いのほか運転しやすく、ボディサイズの大きさを感じさせません。また、リアサスペンションは古典的なスイングアクスルだったものの、驚くほど乗り心地は快適でした。 次世代ベンツへの橋渡し役W114/W115 1968年、最後の縦目ベンツであるW114/W115が登場します。W114/W115は排出ガス規制への対応など、市場の特性に合わせて細かく調整されました。結果的に1976年の販売終了までに、実に180万台も生産されました。 最も進化したポイントは、新開発されたシャシーです。縦目デザインを踏襲しつつも、クラッシャブルゾーンやステアリングコラムを設けるなどより現代的な設計に進化しました。 W113は1,000万円近い評価をされることもある メルセデス・ベンツの古き良き時代を象徴しつつ、現代のラインナップの源流にもなった縦目ベンツ。通称“タテベン”とも呼ばれ、現在でも多くのファンから愛されている車種です。 一方で、縦目だからといって、全モデルの評価が極端に高いわけではありません。なかにはリーズナブルな価格で取引されているモデルも存在します。 ただし、W111のクーペモデルやW113のオープンモデルなど、“タテベン”の一部の車種では高値がつく場合があります。特にW113は、1,000万円近い価格で買取されることも少なくありません。 縦目のベンツが販売されていたのは1960年代です。60年以上も前の車種だけに、売却する際は旧車の知識が豊富な専門業者への依頼をおすすめします。

トヨタ ランドクルーザーシグナスは100系ランクルとは別車種?! 両車の違いを特別感のある魅力とともに紹介

高級サルーンを思わせるラグジュアリーな内装と、クロスカントリー車がベースとは思えない洗練された外装を備えたトヨタ ランドクルーザー シグナス。人気の高い100系ランドクルーザーに設定されたグレードの1つでありながら、海外ではレクサスでも販売されるなど、もはや別車種とも思えるほどの存在感を放つモデルです。 今回は、通常モデルの100系ランドクルーザーとの違いも含めて、ランドクルーザー シグナスの魅力を詳しく紹介します。 シグナスは高級感漂う専用装備が満載 ランドクルーザー シグナスと100系ランドクルーザーは、外観の印象から全く異なります。同一車種ながら、開発コンセプトが根本的に違う点が大きな要因です。 数々の専用装備によって高級感溢れる仕様に仕上げられたシグナスの魅力を、100系ランドクルーザーとも比較しながらみていきましょう。 100系ランクルとは一線を画すエクステリア ランドクルーザー シグナスの外観では、フロントセクションの違いが真っ先に目を惹きます。フロントバンパーはシグナス専用にデザインされ、グリル形状も100系オリジナルとは別物です。さらに、ヘッドライトやフォグランプに至るまで、全てがシグナスのために開発されています。 さらに、クロスカントリー車としての象徴でもある背面のタイヤですが、シグナスでは排除されています。「トップ・オブ・SUV」を掲げて開発されただけに、主戦場はオフロードではなく市街地というコンセプトを明確にする意図があったのかもしれません。なお、背面のタイヤをなくすスタイルは、100系ランクルの定番カスタムです。 また、後期モデルではホイールサイズが16インチから18インチへと一気に2インチサイズアップが図られました。また、ATも4速から5速に変更され、スタイルと乗り心地を求めるシティ派のSUVという性格をより強めています。 高級サルーンのようなラグジュアリー感 インテリアでは、標準装備されている本革シートの質感だけでも100系ランドクルーザーとの違いがわかります。ダブルステッチで縫い上げられた柔らかく艶のあるレザーシートは、100系の本革シートとクオリティに圧倒的な差がありました。また、ステアリングやシートノブといった車内の至るところに本木目パネルが配され、さらなる高級感を演出しています。 装備面でも、1990年代のクルマながら専用開発されたメモリー機能付きパワーシートを搭載。後期モデルで追加された先進の盗難防止システムも、より高級車としての性格を強めています。エンジンイモビライザーシステムや、正規のキー以外の解錠で警報を発するオートアラーム機能を追加しました。 海外ではレクサスブランドで販売 ランドクルーザー シグナスは、海外ではレクサス LX470として販売されていました。トヨタの最高級ブランドである、レクサスの名にふさわしいクルマを目指して開発されたということです。 国内では100系ランドクルーザーのグレードの1つですが、実質的にはレクサス車という見方もできます。実際、欧州の高級車にも引けを取らない内外装は、まさにレクサスそのものです。 中古車市場でも異彩を放つランドクルーザー シグナス ランドクルーザー シグナスは、中古車市場でも特別な存在です。100系ランドクルーザーの1グレードでありながら、全く別車種のような評価を受けています。 シグナスがいかに特別な存在かを、改めて確認していきましょう。 100系ランドクルーザーの1グレードとして登場 ランドクルーザー シグナスは100系ランドクルーザーと多くの点で異なりますが、あくまでもグレードの1つです。1998年1月にフルモデルチェンジをした100系ランドクルーザーに、上級グレードとして同年の12月に投入されました。 しかし、「シグナス」という名称からは、グレードの枠を超えたモデルだったことがわかります。ほかのグレード名は「VX」や「VXリミテッド Gセレクション」といった、いわゆるグレード名らしい名称でした。独立した車名にも思える名を与えられたのは、それだけ「シグナス」が特別なクルマだったからということでしょう。また、ほかの100系ランドクルーザーとシグナスは、カタログも分けられていたようです。 ガソリン車でもシグナスは特別 モデル全般が人気の100系ランドクルーザーですが、ガソリンエンジン車よりもディーゼルエンジン車のほうがより多くの支持を集めています。高い走破性が特徴の車種だけに、耐久性やトルクを求めるユーザーが多いためでしょう。しかし、シグナスに関しては例外のようです。 シグナスにはガソリンエンジン車しかありませんが、特別なモデルとして高く評価されています。また、100系ランドクルーザーのなかでは評価の低いガソリンエンジンですが、スペックは決して他車種に劣っているわけではありません。最高出力235ps、最大トルク43.0kgf・mを発揮する4.7LのV8エンジンは、市街地はもちろんのことオフロードでも十分通用します。 500万円もの買取価格がつくこともある 買取価格の高さからも、シグナスの特別感がうかがえます。年式にもよりますが、シグナスの新車価格は高いモデルでも500万円台後半です。しかし、旧車王では、2023年11月に2006年式のシグナスを約500万円もの価格で買取りました。 走行距離が5,500kmと年式からするとかなり短かったこともありますが、新車登録から17年も経過しているにも関わらず、新車価格に近い金額がつくことこそがシグナスの価値の高さを示しています。 特別感のあるシグナスは価値が落ちにくい 海外ではレクサスブランドで販売されるほど、ランドクルーザー シグナスは100系ランドクルーザーのなかでも特別な存在です。世界最高峰のSUVを目指して開発されたシグナスは、ランドクルーザー本来の高い走破性と豪華さを兼ね備えています。 道具としての車は、年数が経過するほど性能の劣化とともに一般的には価値が落ちていきます。しかし、シグナスのように道具以上の魅力のあるクルマは、古くなっても輝きを失いません。中古車相場は複雑な要因で動くため一概にはいえませんが、シグナスは今後も一定の価値を保ち続けることが予想されます。

トヨタ EP82型スターレットは別格の速さだった!? エントリーカーとは思えない高い実力を徹底レポート

軽い車体に有り余るパワーのターボエンジンが搭載されていて、胸のすく加速を味わえるトヨタ EP82 スターレット。1980年代の終わりに登場したコンパクトカーですが、格上の1.6Lクラスと肩を並べる、世代を代表するホットハッチとして現在でも高い人気を集めています。 高性能とは無縁の大衆向け自動車をルーツにもつ意外な側面も含めて、EP82 スターレットの全てを徹底的に紹介します。 軽量コンパクトでも戦闘力は高かったEP82 スターレット 高い走行性能が魅力のEP82 スターレットですが、スポーツカーというわけではなく本来のコンセプトは大衆向けのコンパクトカーです。実際、価格面だけをみると若者でも購入しやすい設定になっていて、大衆車であることがよくわかります。 EP82 スターレットは、そもそもどんなクルマで、なぜ人気モデルになったのかを振り返ってみましょう。 スターレットは名車パブリカが源流 初代スターレットは、2代目パブリカの派生モデルとして1973年に登場しました。パブリカは、トヨタ初の大衆車として歴史に残る名車です。スターレットが大衆向けコンパクトカーとしての地位を確立した背景には、パブリカの存在があったといっても過言ではありません。 1989年に4代目スターレットとして登場したのが、EP82型です。安価なエントリーモデルから走りを楽しめるスポーツモデルまで、バブル景気を背景に豊富なラインナップが用意されました。 EP82 スターレットの人気につながったターボモデル「GT」 EP82 スターレットを象徴するモデルとして知られているのは、ターボエンジンを搭載した「GT」です。4バルブハイメカツインカムのDOHCエンジンにターボ搭載という、排気量以外は本格的なスポーツカーにも引けを取らないスペックを誇りました。 しかも、新車価格はわずか124万円からという当時としても破格の価格設定。高い運動性能を考えると、かなりコスパのよいモデルだったといえます。コンパクトカーという車格のため内装は決して豪華とはいえないものの、布張りのドアパネルやサイドサポートのあるスポーティなシートなど一定の水準を保っていました。 下位モデル「ソレイユ」も人気 EP82 スターレットといえばターボ搭載の「GT」ですが、実は下位のノンターボモデルも十分に高いポテンシャルを秘めていました。61万円からという販売価格ながら、最高出力100psを発揮するハイメカツインカムのDOHCエンジンを搭載していました。 また、サスペンションやタイヤをスポーティなものに交換すれば、手軽に運動性能を高められる点もソレイユの魅力です。車重がGTよりも100kg以上軽いわずか710kgということもあって、格上の「テンロク」と呼ばれる1.6L車はもちろん、NAモデルならシルビアよりも速かったという逸話も残っています。 じゃじゃ馬ながら格上にも勝る確かな運動性能を備える「GT」 EP82 スターレットが登場した1980年代後半から90年代前半にかけては、同じトヨタのレビン/ トレノ、ホンダ シビック、三菱 ミラージュといった1.6Lスポーツの全盛期を迎えつつありました。一方、EP82の排気量はテンロクから300ccも少ないわずか1.3L。これだけのハンデを背負いながら互角以上に戦える性能を備えていたため、多少ピーキーで扱いにくい面があったことは否めません。 しかし、エンジンだけでなく車体も細部まで作り込まれており、実は運動性能も先代からかなり向上していました。ここからは、EP82 スターレットの最高グレードGTの魅力をたっぷりご紹介します。 クラス最高峰のホットハッチ EP82 スターレットGTには、最高出力135psを発揮する1.3Lの水冷直列4気筒DOHC16バルブのインタークーラー付ターボエンジンが搭載されています。大衆車の車格ながら、高性能エンジンの目安といわれる1L当たり100psオーバーを実現していました。 同じくホットハッチの代表格として同時期に販売されていた1.6Lのホンダ シビック(EF9)でも、ちょうど100ps/Lだったことを考えると格下のEP82のエンジン性能は驚異的です。しかも、車重はわずか830kgだったため、加速力はシビックをも凌ぐほどでした。 運動性能は先代から大幅進化 830kgの車体に135psというハイパワーエンジンを搭載していることから、EP82スターレットは扱いにくい「じゃじゃ馬」とよく表現されます。先代のEP71から続く個性ともいえるキャラクターではあるのですが、EP82では実は運動性能が大きく改善されています。 前後トレッド幅の拡大やボディ剛性の強化、さらにこのクラスとしては幅の広い175/60R14サイズのタイヤを装着することでコーナリング時の安定性を強化。また、4輪ディスクブレーキを採用し、さらに格上のAE92と同サイズとすることでスポーツ走行に欠かせないブレーキ性能の向上も図られていました。 30年以上前のクルマなのに中古車としての価値を維持 EP82 スターレットの運動性能がいくら高いとはいえ、あくまでも大衆車という位置づけのクルマでスポーツカーではありません。しかも、登場は1980年代と30年以上前のオールドカーです。しかし、人気の高かった「GT」を中心に、いまだに中古車市場で一定の評価を得ています。 中古車の価値は需要と供給のバランスで決まるため確かなことはいえませんが、クルマとしての性能の高さはもちろん楽しさを感じられるために高く評価されているのではないでしょうか。 ただし、多くの人が普段の「足」として利用していたため、中古車で購入する際は状態の確認が重要です。また、旧車の取り扱いに慣れていない中古車業者だと、年式と車格からほとんど価値がないと判断されかねません。取引をする際は、旧車専門の業者に相談することをおすすめします。

国産車のチョー当たり年。1989年モデルはなぜ人の心をつかんだのか!?

奇跡といっていい年。 それが1989年。 国産車が次々と誕生し、まさに「国産車天国」「国産車の桃源郷」といっていい年だろう。 フルモデルチェンジや新規モデルはもちろん、MCや追加車種を含めると実に1年間に45モデルが誕生したとされる年。 数だけでなく、魅力あふれる質の高い国産車がどんどん誕生したのが特筆すべきことだ。 厳選して数台をピックアップしながら「なぜそれらは人気者になったのか?」を追っていき、最後に1989年が当たり年になった背景も交えていきたい。 ■まさに「スターの輝き」。まずはこのモデルを挙げないわけにはいかない、日産R32スカイラインGT-R 1989年国産車といえば……、まず日産R32スカイラインGT-Rを挙げないわけにはいかないだろう。 なにせ「1989年のクルマ=R32」と、0.7秒ほどですぐさま頭の中で結びつく人がほとんどだと思うから。 今見てもまとまりのある、2ドアスポーツモデルのカタチ。 絶妙に張り出したブリスターフェンダー。 格好いい~!と声を出さずにはいられないが、1989年当時の興奮度はこの比ではない。 先代GT-Rの販売終了から16年ぶりの復活誕生。 注目の浴び方はハンパなかった。 当時日産で行なわれていた「901運動」の集大成、新開発の2.6Lツインターボエンジン搭載。 日本車初の最高出力300psモデルを目指したが、馬力規制により280psに留められたモデル…… など、「見出し」になるネタがテンコ盛りというのもこのクルマの特色。 そして、いわゆる25年ルールが解禁され、アメリカがR32を輸入できるようになった昨今。 R32がもはや神格化している北米では、オークション落札価格が日本円で1000万円以上という事例も多いという。 日本で世界で、まさに「スターの輝き」のR32である。 ■R32が誕生した年に4代目フェアレディZ(Z32型)までも登場!もう泣くしかない! 日産のスポーツモデルの流れで、お次は日産4代目フェアレディZ(Z32型)に登場いただこう。 「フェアレディZといえばあのデザインね」と3代目までが頭の中にインプットされていたところ、このZ32型の姿を見て誰しも衝撃を受けたはずだ。 デザインからして「Zの新章スタート!」を感じるのに充分だった。 先代までのロングノーズ・ショートデッキではなく、ワイド&ロー。 先代より全幅がプラス65mmの1790mmとなり、当時としてはかなり平べったい日本車。 それだけに衝撃度も増し増しだった。 デザインのポイントは、これまた当時のクルマ好きにインパクトを与えたリアデザインとテールランプ。 現行RZ34型にこのテールランプデザインが盛り込まれているのは有名な話。 このデザインで、V6・3Lツインターボのアグレッシブな走りを見せるワケだから、街中で目を引かないわけがない。 それにしても、前項のR32スカイラインGT-RとZ32が同じ年に生まれるなんて……、やはり1989年は奇跡の年なのである。 ■ずっと憧れの的だったトヨタセリカも5代目が誕生。それが1989年という年だ 筆者のように「アラウンド還暦」世代にとって、子ども時分から格好いいクルマといえばセリカ。 憧れの存在でもあった。 そのトヨタ5代目セリカが生まれたのも1989年。 WRC用のホモロゲーションモデル、GT-FOUR RCも1991年に発表され、日本では限定1800台が販売されたという。 ということもあり、特別に5代目セリカのWRCカーの雄姿をお届けしているのが上の写真だ。 筆者の好きなハリウッド俳優、エディ・マーフィをCM起用し、「スゴスバ セリカ!」がキャッチフレーズ。 4代目より近未来感あるデザインになり、今見ると、現行クラウンクロスオーバーを思わせる顔をしていません……か?(こちらはリトラクタブル・ヘッドライトだが) 直4・2Lターボの最高出力は235psをたたき出し、当時の若者を興奮させるには充分。 歴代セリカでも強いインパクトを残した一台だ。 ■2人乗りコンパクト2ドアクーペというスペシャリティ感を味わえる、トヨタ2代目MR2 スポーティカーの流れでお次はトヨタMR2だ。 日本車史上、初の市販ミッドシップモデルとして誕生した初代のあとを受け、1989年に2代目MR2が誕生。 当時の日本車では珍しかった2人乗りコンパクト2ドアクーペ(今の日本車でも稀有な存在だが……)。 中身はセリカ/コロナベースがベースだが、初代の「角が取れた」感じの絶妙な曲線デザインが目を引いた。 のちに前項のセリカと同じ2L・直4にターボが追加され、シャープな走りを体感させてくれた。 乗るほどに2人乗りコンパクト2ドアクーペというスペシャリティ感が味わえるクルマ。 トヨタさん、よくぞこんなクルマを出してくれました~!と今でも感慨に浸るほどだ。 ■1989年誕生のスポーツモデル……。忘れちゃ困るぜ「人馬一体」のマツダロードスター R32GT-Rを皮切りに、1989年誕生のスポーツモデルの魅力を4台続けざまに取りあげてきた。 「スポーツモデルはもうないでしょ?」と言いたいところだが、あるんです。 そう、マツダ初代ロードスター(ユーノスロードスター)だ。 現行4代目まで脈々と続く「人馬一体のマツダロードスター」というクルマの礎を成した金字塔的クルマまでも、この年に生まれていたなんて……。 やはり、1989年という年は只者じゃない。 クルマ好きにとってまさに「盆と正月が一緒に来た」ような年である。 「MGのようなライトウェイトカーを作ってみよう」が開発のきっかけとされ、「人馬一体」というテーマがブレることなく現行モデルまで真髄を貫いているところは、脱帽するしかない。 爆発的な走りでもなく、アグレッシブな走りでもない。 車重を極限まで軽くした特有の「ひらひら感」あるFRの走りこそがロードスターの真骨頂、と筆者は熱く語りたい! その源流が初代モデルだ。 この誕生に感謝するしかないですね! ■海外メーカーにインパクトを与えた初代セルシオ。「高級車・新ステージ」への突入 今、「歴代の国産モデルのなかで海外メーカーにインパクトを与えたのはどれ?」と自動車ジャーナリストへ尋ねると、多くの方がこの名を挙げる。 それがトヨタ初代セルシオ。 1980年代前半、それまでの北米の高級車市場といえば、キャデラックやリンカーン、メルセデス・ベンツなどが占め、日本車メーカーが割って入れない状況が続いていた。 そこへトヨタが本腰を入れ、堅い門をこじ開けたのが高級車「レクサス」ブランドの戦略。 1989年、最初に投入されたのが初代LSで、それの日本仕様がトヨタ初代セルシオだ。 クルマ所有の大目標として「いつかはクラウン」が体の中に沁みついていた日本人にとっても、初代セルシオの登場は衝撃的だった。 (センチュリーは別格として)クラウンの上をいくセダンが誕生したわけだから。 が、当時はバブル景気、真っ盛り。 「超高級車、アリかも!」と市場が活気づき、初代セルシオは人気を博した。 時代背景も後押しし、「高級車の新ステージ」を築きあげたモデルといっていいだろう。 セダン然としたスタイル、全長4995mmという堂々たる風格。 新設計のV8・4Lエンジン搭載……。 クルマに新たな価値観が生まれたのも、1989年という年である。 ■ランクル80系と初代レガシィツーリングワゴン。のちのRVブームの礎となった2モデルも登場 現在、世界でも日本でもSUVの潮流は続くが、その源となるのがクロカン(クロスカントリー)だ。 そのクロカンやステーションワゴン、ミニバンといったカテゴリーで一時代を築いたのが、1990年代末から21世紀初頭にかけてのRV(レクレーショナル・ヴィークル)ブーム。 いまや「RV」という言葉自体が懐かしすぎますが……。 そのクロカンというカテゴリーを、歴代モデルたちが軸となり構築してきたのがトヨタ ランドクルーザーといっていい。 そして、ランクル80系が誕生したのが1989年だ。 2023年現在、復活販売として話題になっている70系の次の世代。 「無骨さの塊」という印象の70系以前より、洗練された雰囲気がある外観。 が、ランクルの真骨頂、ラダーフレームを基盤にオフロードでもタフな走りを見せる無骨さは健在。 オンロードでの快適性が向上したのも80系の特徴だ。 1989年にはもう一台、人気者のクロカンが登場している。 トヨタ2代目ハイラックスサーフで、ランクル80系を1.5まわりほど(!?)小さくしたモデルだ。 全長4470mmというサイズ感もあり、若い世代にも人気が高かったクロカン。 そして、のちのRVブームを支える大黒柱となるスバル レガシィツーリングワゴン、その初代モデルが誕生したのも1989年(写真下)。 いい意味で「レガシィよ、お前もか!」と有名な諺をアレンジして使いたくもなりますよ! スバル レオーネの後継モデルとして誕生。 それまでの各社のワゴンデザインが急にやぼったく見えるほど、洗練されたスポーティなデザインに目が留まった。 スタイルには確実に新鮮味があった。 5人がムリなく乗れ、荷物をたくさん積めるラゲッジという実用性の高いパッケージングは驚くばかり。 2Lターボが搭載され、スバル特有の4WD走破性。 「優等生」を地で行くクルマで、「ステーションワゴン」というカテゴリーに市民権を与えた立役者だ。 ■そして日産パオも誕生。1989年は「国産各メーカーの技術進化の絶頂期」でもあった! 1989年生まれの魅力あふれる国産車。 スポーツモデルやクロカンなどを取りあげてきたが、最後は毛色を変えて日産パオ。 今も記憶に残る、Be-1やフィガロとともに1990年前後に登場した日産パイクカーシリーズの一台だ。 どこかレトロ風味がありつつも、アウトドアテイストをも感じるスタイル。 いい意味で、初代マーチをベースにしたとは思えない出来。 3カ月間の予約受注で約5万1000台も売れ、時代のニーズに合致した「仕立て」だったことがよくわかる。 今スタイルを見ても、ユニークなボディサイドのキャラクターライン、上下二分割のリアガラス、開閉式の三角窓、外ヒンジのドア……など、かなり凝っている。 当時の企業としての日産の、余裕とセンスの高さが滲み出ているモデルといっていい。 ……ということで、「国産車の桃源郷」の年といえる1989年に登場した魅力あふれるクルマたちを取りあげてきたが、いやはや、よくぞこんなにも凄いクルマたちが同じ年に出揃ったな、とつくづく感じる。 国産各メーカーの技術進化と技術競争におけるひとつの絶頂期と、バブル景気の時期が重なり市場が一気に膨らんだ……ということが背景にあるといえるだろう。 後世に語り継がれる「奇跡の一年」。 1989年はなんとも濃い!です。 [ライター / 柴太郎 ・ 画像 / Dreamstime]