「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

地味すぎて逆にユニークな存在に?現在では超がつくほど希少な「トヨタ・セプタークーペ」

みなさん、こんにちは!今回はトヨタがかつて生産していたゆとりのあるサイズのクーぺ、セプタークーぺを紹介します。「セプタークーぺ?聞きなれない名前だな…」と思われた方もいるかもしれません。それもそのはず、日本で販売されていた期間はたったの4年間。販売も不調に終わり、2019年8月現在は国内の中古車市場で1台も出回っていない超希少車となっているのです。 当ウェブサイトは「スポーツカーラボ」と名乗っていますが、セプタークーペはスポーツカーというよりも、ゆったりと運転を楽しむパーソナルクーペ、といったほうが正しいクルマです。この記事では、日本で何台が現役なのかも不明な希少車「トヨタ・セプタークーぺ」について、じっくり紹介していきたいと思います。 元となったモデルはカムリ 出典:ウィキメディア セプターを紹介するためには、元となったモデル、「カムリ」を紹介しないわけにはいきません。トヨタ・カムリといえば、現在でも10代目モデルが生産・販売され続けている、歴史の長いクルマです。現行型である10代目モデルは、日本での人気は今ひとつなものの、主戦場であるアメリカでは非常に好調な売れ行きを見せています。 カムリは、アメリカの歴史あるストックカーレース「NASCARカップ・シリーズ」に2007年から参戦。2015年にはドライバーズタイトル、2016年に米国車以外としては初のマニュファクチャラーズタイトルを獲得しています。また2017年には、ついにドライバーズタイトル、マニュファクチャラーズタイトルの両方を獲得するなど、「NASCARカップ・シリーズ」に欠かせない存在として成長。日本では考えられないほど、アメリカでの「カムリ」の名前は全国的に浸透しています。 そんなアメリカとのつながりが深いカムリですが、歴史をさかのぼると、1980年代からすでにカムリとアメリカの関係は始まっていました。カムリがアメリカで販売されたのは、3代目モデルが現役だった1983年からで、初年度に52,651台を販売。1988年からは、トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキーがケンタッキー州ジョージタウンにて現地生産するなど、トヨタの世界戦略車の先駆けとなったモデルでもあります。 ちなみに、カムリは2016年にアメリカで38万8618台が売れており、これは毎日1000台以上売れている計算になります。また2013年には、アメリカにおけるカムリの累計販売台数が1000万台を突破。日本ではあまり見かけないものの、アメリカの人気は今も絶大です。 セプタークーペが販売されたのは、1992年から1996年のこと。当時アメリカで販売されていた北米版カムリをベースに、日本に逆輸入される形で導入されました。日本でもカムリは販売されていましたが、こちらは5ナンバーサイズでした。3ナンバーサイズのゆったりした北米版カムリは、日本導入時にセプターと改名。日本仕様に改良されて販売されました。 ボディバリエーションは3種類 出典:ウィキメディア セプターは、セダン、クーペ、ステーションワゴンの3種類がラインナップされていました。セダンは日本で生産、クーペとステーションワゴンは、トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキーで生産された個体を輸入して販売していました。 ステーションワゴンに関しては、FF駆動のステーションワゴンとしては珍しい、折りたたみ式の3列目シートを備えた7人乗りモデルとして注目を集め、比較的手頃な値段だったため堅調な販売を記録。販売終了まで一定の人気を獲得しました。細かなことですが、リアウインドウワイパーがフロント同様2本装備されていたため、後方の視界にすぐれていることもメリットのひとつでした。 一方、セダンはカローラをそのまま大きくしたようなデザインで、スタイリッシュなハードトップが人気を博していた日本では受け入れられませんでした。同じトヨタ内でも、看板セダンのひとつであるマークⅡ三兄弟がフルモデルチェンジをしたばかりというタイミングに重なり、セダンの販売にマイナスの影響を与えてしまったのです。 さらに残念な結果に終わってしまったのがセプタークーペ。当時は後輪駆動のスペシャルティクーペが幅を利かせていて、本格的な走りを志向していたり、高級感溢れる内外装を売りにしていたりと、非常に華やかなモデルが市場を占めていました。 その中で登場したセプタークーペは、内装のクオリティや搭載されているメカニズムの質自体は良かったものの、セダンをただ2ドアにしたような地味で特別感に欠ける外観や、FFという駆動方式など、日本のクーペ市場では「訴えかけるものがないクルマ」として認識されてしまいました。結果として、セダンよりもさらに売れ行きは低迷してしまいます。 セダンと共通のボディで実用性は抜群 セプタークーペは、スタイリッシュなわけでもなく、スポーティでもなく、高級感にあふれているわけでもない、実直なクルマです。アメリカでは、こうした質実剛健なパーソナルクーペの需要があったのかもしれませんが、日本では全く受け入れられませんでした。 セプタークーペのボディサイズは、全長4,780mm、全幅1,770mm、ホイールベース2,620mmはセダンと同一、全高1,405mmはセダンより5mmだけ低いという、セダンとほとんど同じサイズです。セプタークーペの利点はここにあります。つまり、2ドアながら後席足元は非常に広々としていて、トランクの容量がとても大きい。なぜなら、セダンとボディはほぼ共通だからです! 一方で、これだけ大きい後席を有しながら2ドアとしたことで、ドアがとても大きく、重量もかなりのものになりました。狭い場所でのドアの開け閉めには、かなり神経質になる必要があるとか…。 トランクと座席の広さのおかげで、実用性は抜群。車高も低くなく、後方の視界も良好なので、運転がしやすい。内装のデザインもそっけないものの、クオリティが低いというわけではない。見かけだけの高級感やスペック上での走りの性能には囚われない審美眼を持つ「玄人」向けのモデル、とも言えるのかもしれませんが、日本ではその玄人たちの目にも触れられずに終わってしまったのでしょう。 グレード体系はシンプル 搭載されていたエンジンは2種類。140psを発生する2.2リッターの直列4気筒と、200psを発生する3リッターのV型6気筒の2種類で、どちらも自然吸気エンジンでした。トランスミッションは、4速オートマチックのみ。グレード体系は、ベースグレードの「2.2」「3.0」と、高級仕様の「2.2G」「3.0G」の4種類をラインナップしていました。 チルト&スライド電動式ムーンルーフが全車に標準装備されていた点は、地味なセプタークーペの中でもキラリと光るポイントかもしれません。「3.0G」は最上級グレードらしく、装備は充実。レザーシート、ABS、トラクションコントロール、運転席エアバッグ、ワイヤレスキー、TEMS(電子制御サスペンション)など、上級車譲りの装備が奢られていました。 たった4年間という短い販売期間でしたが、一度だけ1994年にマイナーチェンジが行われています。フロントマスクを小変更したほか、リアコンビネーションランプを左右独立化。また、小型のリアスポイラーを全車標準装備とし、新色としてツートーンカラーである「パールトーニング」が設定されました。 現在では滅多なことでは見かけない超希少車に… 燃費性能は、比較的大排気量のエンジンと大きく重い車体であまり優れているとは言えず、2.2リッターエンジンモデルが9.6km/L、3リッターエンジンモデルが8.4km/Lと、リッター10kmにも届きませんでした。こうした点も、一般ユーザーから敬遠された理由のひとつかもしれません。 こうしてトヨタ・セプタークーペは、日本の中古車市場ではまず見かけることのない希少車となってしまいました。何も突出したところがない点が、逆に独特な存在となってしまったセプタークーペ。中古車販売サイトや店頭で見かけた場合は、ぜひ一度気にかけてみてくださいね!

新車で買える安いスポーツカー9選。300万円以内で国産・輸入車問わず厳選した結果がこれだ!

最初にはっきりと言ってしまうと、スポーツカーを作るにはコストがかかります。高性能のエンジン、追随性の高いサスペンション、専用設計のシャシー、それらをじっくりとテスト走行する時間など、どこを取っても「お金と時間がかかる」のは避けられません。 それでも多くのメーカーは、スポーツドライビングの楽しさを人々に知ってもらうために、安価なスポーツカーを努力して開発し、販売しています。この記事では、現在300万円以下で買えるスポーツカーを9モデル厳選して紹介。ここに紹介したモデルは、絶対的な馬力が低くとも、運転の楽しさが味わえるモデルばかり。さらに、すべての車種にマニュアルトランスミッション車が設定されています。国産・輸入車にこだわらず、安いスポーツカーをお探しの方は必見です! スズキ・スイフトスポーツ トップバッターを飾るのは、国産ホットハッチの雄、スイフトスポーツです。現行モデルに搭載されている1.4リッターの直噴ターボエンジンは、最高出力140ps/5500rpm、最大トルク23.4kgm/2500〜3500rpmを発生。スポーティなハンドリングを実現しながら、JC08モードの燃費は16.4km/Lという環境性能をも両立。この燃費性能の達成には、6MT車で970kgという軽量な車体が大きな要因となっています。ボディ・エンジン・サスペンション・シート・内装部品にいたるまで徹底的な軽量化を行いつつ、必要な部分には補強を行うことで高いボディ剛性を確保。それでいて187万円〜という低価格を実現しているのは、スズキの企業努力の賜物と言えるでしょう。 ちなみにスズキは、さらに安価なスポーツモデルとして、最速の軽自動車としても名高い「アルトワークス(5MT車で153万7800円)」もラインナップ。とにかく安く、楽しいクルマが欲しい!という方は、こちらも注目です。 日産・マーチ NISMO S スズキ・スイフトスポーツのライバルと言える存在が、この日産・マーチ NISMO Sです。価格も5速MT車が187万6600円と、値段もほぼ拮抗。どちらも小型のFFホットハッチという点では共通していますが、クルマの成り立ちそのものはかなり異なります。3気筒エンジンが標準のマーチに、専用チューンが施された1.5リッター自然吸気4気筒DOHCを載せ、スタビライザー付サスペンション、本革&アルカンターラ巻きステアリング、シフトノブ、アルミペダル&フットレスト、スポーツシート、エキゾーストシステム、ブレーキ、ECMにいたるまで専用品をこれでもかと投入。さらにフロントサスペンションメンバーステー、トンネルステー2ヵ所、リヤサスペンションステー、テールクロスバーなどの車体剛性強化も行われています。 その結果、モータースポーツ直系のハンドリングを味わえる、クラス随一のコーナリングマシンに変貌。絶対的なスペックこそスイフトスポーツに劣りますが、機敏でダイレクト、そして痛快なハンドリングはこのモデルでしか味わえません。日産は、ひとつ上のクラスのスポーツモデルとして「ノート NISMO S(5MT車で237万1600円)」もラインナップしていますが、高いボディ剛性やエキサイティングな走りを考慮すると、マーチ NISMO Sの方が「スポーツカーらしさ」をダイレクトに感じられるでしょう。 ダイハツ・コペン 往年のイギリスのコンパクトスポーツカーを彷彿とさせる、小さくて可愛いクルマ、ダイハツ・コペン。評価に高い初代モデルに続き、現在は2代目モデルが生産されています。最大の特徴は、全く異なる外装パネルを使用した4つのスタイル、「ローブ」「エクスプレイ」「セロ」「GR SPORT」の4種類から選択できるという点。意外と大きく実用性の高い荷物スペースに旅行カバンを積み込み、さらっと気楽な旅に出る、というスタイルがよく似合うコンパクトオープンスポーツです。価格は190万8500円〜。 ホンダ・S660 今回取り上げた9車種の中で唯一のミッドシップエンジン車が、このホンダ・S660です。かつてホンダが生産していた傑作軽オープンスポーツ「ビート」を彷彿とさせるスタイルに、思わず笑みを浮かべてしまう方も少なくないでしょう。 ライバルであるダイハツ・コペンとは裏腹に、荷物スペースはほとんど存在せず、実用性はかなり低いです。二人乗車の場合は、ほとんど荷物を載せられません。とはいえ、このモデルの最も優れた美点は、ミッドシップならではのハンドリングです。エンジン出力は64psに過ぎませんが、しっとりとした乗り心地と高速コーナーでの安定性、そして低速コーナーでの切り込んでいくような正確なハンドリングに虜になる人も多いでしょう。 ゼロから設計したシャシーに、ステアリング周りにサスペンション、そしてトランスミッションのシンクロなど、専用設計部品を多く組み込みながら、6MT車で201万7400円に収めた点に、ホンダの執念すら感じます。ただただ、純粋にハンドリングを楽しみたい、という方におすすめの軽オープンスポーツカーです。 フォルクスワーゲン・up! GTI 2018年に600台限定で販売したところ瞬く間に完売し、日本で「ホットハッチ」を求める層は今も多くいるのを証明したクルマが、このフォルクスワーゲン・up! GTIです。2019年から無事に再販され、229万9000円という価格で販売されています。 up!は、言わずと知れたフォルクスワーゲン最小のハッチバック。そんなup!に最高出力116ps/5000〜5500rpm、最大トルク20.4kgm/2000〜3500rpmを発生する直列3気筒DOHC 1.0リッターターボエンジンを搭載し、6速MTを組み合わせています。GTIシリーズ伝統のチェック柄のシートなどはこのモデルでも健在。初代ゴルフGTIを思い出させるコンパクトなボディで、キビキビとしたドライビングを堪能できます。 ルノー・トゥインゴ GT リアエンジンのコンパクトハッチとして、同クラスの中でも特異なパッケージングを持つルノー・トゥインゴ。このクルマをベースに、モータースポーツ部門の「ルノー・スポール」が磨きをかけたスポーツバージョンが「トゥインゴ GT」です。0.9リッターターボのエンジンは、ノーマルの90psから109psへと出力を向上。サスペンションなどのセッティグが「ルノー・スポール」によって見直され、熟成されています。 このモデルの最大の特徴は、リアエンジンによる鼻先の軽さが生む軽快なハンドリングと、それと相反するようなロングツーリング性能です。小回りが圧倒的に効き、山道は大の得意。それでいて、高速道路でも疲れ知らずの直進性と優れた乗り心地は、フランス車の良き伝統そのもの。ここで取り上げたクルマの中でも最も「スポーツカー度」が低いモデルかもしれませんが、一方で「運転が楽しくて仕方がない!」という、純粋な楽しさをドライバーに与えてくれるクルマでもあります。価格は5MT車が233万2000円〜。 トヨタ・86 FRのコンパクトスポーツカー、トヨタ・86。かつての名車の名を冠したこのクルマは、安価にスポーツカーを提供したい、というトヨタの願いが形になったモデルと言えるでしょう。価格はベースグレードの6MT車が267万1900円。共同開発されたスバル・BRZには、アルミホイールなどすら省いたカスタマイズ前提のグレード「R Customize Package」も設定されていて、こちらは247万5000円となっています。 スバルと共同開発した自然吸気の水平対抗2リッターDOHCエンジンは207psを発生。重心の低さと相まって、FRレイアウトのハンドリングの素晴らしさを存分に堪能できるパッケージングとなっています。カスタマイズパーツも多数販売されており、いじって楽しみたい方にはうってつけのクルマと言えるでしょう。 マツダ・ロードスター 世界で最も多く販売されているオープンスポーツカーが、このマツダ・ロードスターです。原点回帰を命題に掲げ、初代並みのサイズ・車重を実現した現行モデルも、現代の傑作オープンスポーツカーとして、世界中で高い評価を受けました。車両価格はじわじわと値上がりを続け、現在は最もシンプルなグレード「S」が260万1500円からとなっています。 とはいえ、執念とも言える軽量化、内外装のあらゆる部分に感じられるこだわりと作り込み、そして快適かつ爽快なドライブフィーリングを考慮すると、この価格はむしろ安いと感じる方も少なくないのではないでしょうか。日本の宝とも言うべきオープンスポーツ、マツダ・ロードスターを体験したことのない方は、ぜひ一度ステアリングを握ってみてください。目の覚めるような体験ができるはずです。 アバルト・595 最後に登場するのが、サソリの毒を注入されたとびきり熱いホットハッチ、アバルト・595です。1.4リッター直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボエンジンは145psを発生。ベースとなったフィアット・500とは比べ物にならないホットな心臓を手に入れて、0〜100km/hは7.8秒という俊足を誇ります。 インテリア、エクステリア、そして乗り味全てに、イタリア屈指のスポーツブランド「アバルト」の実力を感じられるホットハッチとなっています。価格は5MTモデルが300万円ジャスト。今回の記事中最高額のクルマですが、所有する喜びも最も大きなモデル、と言ってよいかもしれません。とびきり熱いクルマに乗りたい!という方に、まず一番におすすめしたいクルマです。

【2019年〜2020年上半期】今新車で買える国産スポーツカー・14モデル。100万円台の軽スポーツカーから2,000万円オーバーのスーパーカーまで!

みなさん、こんにちは!今回は、2019年12月現在、新車で購入可能な国産スポーツカー・14モデルを紹介します。一言で国産スポーツカーと言っても、100万円台から狙える軽スポーツカーから、2000万以上の超高級モデルまで、意外なほど多くの選択肢が残されています。スポーツカー不遇の時代と言われてはいますが、この記事が「こんな時代だからこそスポーツカーに乗りたい!」という方への参考となれば幸いです。 スズキ・アルトワークス 最も安く購入できる国産スポーツカー、スズキ・アルトワークス。軽スポーツカーのライバルであるダイハツ・コペンやホンダ・S660に比べると、アルトワークスは乗用車然としたスタイリングですが、屋根の開閉機構が存在しない分パワーウェイトレシオは3車中最も低く、軽スポーツカー最速と言っても良いでしょう。専用チューニングの施されたエンジン、KYB製ショックアブソーバー、レカロ製シートなど、小さいボディに本格装備を詰め込んだアルトワークスは、若者や初心者だけでなく、ある程度年齢を重ねたドライバーにこそ乗って欲しい1台です。 スズキ・スイフトスポーツ 個人的に、「最もお買い得感のある国産スポーツカー」と思うのが、このスズキ・スイフトスポーツ。現行型では初めて3ナンバーボディとなるものの、先代モデルよりもさらに70kg減量し、操る楽しさにさらに磨きをかけています。さらに特筆すべきなのは車両の価格。6速マニュアル車の価格は187万円から(!)で、これは軽スポーツカーであるダイハツ・コペンやホンダ・S660よりもさらに安い価格設定となっています。ホットハッチ好きにはたまらない1台と言えるでしょう。 ダイハツ・コペン 風を感じるプリミティブなオープンカー。意外と荷物も載せられる。FFだけど、適度に締められた足回りで運転が楽しい。そんな軽スポーツカーがダイハツ・コペンです。イギリスで初めてコンパクト・オープンスポーツカーが生まれた時の形態、例えばオースチン・ヒーレー・スプライトのような雰囲気を未だに感じさせてくれる、稀有なスポーツカーと言えるでしょう。現行型は「Robe」「XPLAY」「Cero」「GR SPORT」の4つのデザインから選択できます。 ホンダ・S660 ダイハツ・コペンとうって変わって、荷物は全く載せられないものの、ミッドシップ・リアドライブというレイアウトを生かしたコーナリングマシンに仕上がっているのが、ホンダ・S660。専用開発部品がとにかく多いこのクルマを200万円を少し超える価格に抑えたのは、開発陣の努力の賜物。かつて存在した軽スポーツカーの名車、ホンダ・ビートを現代に甦らせたかのようなS660は、スポーツカーの楽しさは馬力じゃない!ということをダイレクトに伝えてくれます。 マツダ・ロードスター マツダが世界に誇る名車が、マツダ・ロードスター。すでに20年以上生産が続けられていて、世界で最も生産されたオープンスポーツカーとしても知られています。現在は、ソフトトップの標準車と、ハードトップの「RF」が設定されていますが、やはりおすすめなのはソフトトップの標準車。特に、最もベーシックな「S」グレードは車重990kgと非常に軽量で、しなやかな足回りと軽快なハンドリングを心ゆくまで堪能できます。エンジン出力は132psと、決して飛び抜けた性能を持っているわけではありませんが、このクルマも「スペックでは語れないドライビングプレジャー」を追求した稀有なスポーツカーと言えるでしょう。 トヨタ・86 かつて存在した名車「AE86」の名前を蘇らせた、トヨタ・86。トヨタとスバルの共同開発とされ、開発費も両社で折半という、日本の自動車史の中でも極めて珍しい開発体制が取られました。2012年に発売されてから2019年現在までフルモデルチェンジが行われていない、トヨタとしてはかなりのロングセラーとなっています。200psの2リッターの水平対向4気筒エンジンをフロントに置きリアタイヤを駆動する、シンプルで軽量なFRスポーツとなっており、サーキットでのラップタイム短縮よりも、操る楽しさを重視して開発されています。 スバル・BRZ トヨタ・86との兄弟車となるのが、スバル・BRZ。両車に搭載されている水平対向エンジンはもちろんスバルの技術によるもので、トヨタ・86とのエンジン共用に対しては、トヨタ・スバルの両社から反発の声が上がったそうですが、両社の技術に対するリスペクトと、何より「スポーツカーをつくりたい」という情熱が、この稀有なスポーツカーを完成に導きました。小型軽量なボディ、ハイグリップタイヤに頼らないサスペンションセッティング、低い重心高が生み出すリニアなハンドリングは、昔ながらのFRスポーツカーが欲しい方にとって最高の選択肢となるでしょう。 スバル・WRX STI かつて、スバルが世界ラリー選手権(WRC)で大活躍をしていた頃から使われ続けていた名エンジン、「EJ20」型。そのエンジンを搭載した日本屈指のスポーツセダンが「WRX STI」です。しかし、このエンジンもついに生産終了がアナウンスされ、2019年12月23日をもって現行モデルの受注生産を注文受付終了することが決定。以降は「FA20」型を搭載した「WRX S4」のみとなります。サーキットで、そしてラリーのフィールドで活躍してきた名エンジンがまた一つ消えることにさびしさを感じますが、これからも末永く、多くのファンに愛されていくに違いありません。 日産・フェアレディZ 50年も生産が続けられている、日本で最も長い歴史を持つスポーツカーの一つ、日産・フェアレディZ。2020年3月末までの期間限定で、50周年記念モデルが設定されています。最もベーシックなグレードは400万円を切る価格に設定。逆に、最も「走りの性能」に磨きをかけた「NISMO」グレードは約650万円の価格が付けられています。現行モデルのZ34型は、2008年からフルモデルチェンジを受けていないロングセラーとなっていますが、いつ買えなくなってもおかしくないこのご時世。欲しい方はお早めに! ホンダ・シビック TYPE R ホンダのレーシングスピリットを市販車で体現する存在、TYPE R。その称号を現行モデルで唯一冠されているのが、このホンダ・シビック TYPE Rです。ニュルブルクリンク最速FFの称号こそ、再びルノー・メガーヌRSに奪われてしまいましたが、今でも世界屈指のFFスポーカーであることに違いはありません。公式サイトによると、2019年モデルはすでに販売終了しているとのことですが、以降のモデルチェンジや2020年の販売についてのアナウンスは特になく、続報が待たれます。今や貴重な「TYPE R」、これからも存続してほしいですね! トヨタ・スープラ 2019年の台風の目となったのが、このトヨタ・スープラ。かつての名車の復活に、多くの期待がかけられました。BMWとの共同開発が行われたスープラは、「BMW Z4」とは兄弟車の関係にあります。とはいえ、内外装の多くの部分はトヨタのオリジナルデザイン。両車は似て非なる存在と言えるでしょう。トヨタ・86の2.5倍、そしてCFRP製キャビンを持つレクサス・LFA以上というボディ剛性が生み出す走りは、まさに異次元のフィーリング。乗り心地に優れたしなやかな足回りと、50:50の前後重量配分が生み出すナチュナルなハンドリングは、「リアルスポーツカー」の名に恥じない走りを実現しています。 レクサス・RC F レクサス・RCシリーズは、スポーティでラグジュアリーなクーペではあるものの、「スポーツカーなのか?」と問われればやはり疑問符が浮かびます。しかし、そんなRCをベースにつくられた「RC F」は、まぎれもなく「リアルスポーツカー」と言えるでしょう。搭載されているエンジンは、477psという大出力を発生する5リッターのV8で、今や世界的にも希少な大排気量の自然吸気エンジン。スポーツカーの本懐はエンジンにあり、という言葉が脳裏をよぎるほど、自然でリニアな反応を示すV8エンジンと、それが生み出す豪快な加速は、このクルマならではの魅力です。 日産・GT-R 現在生産されている国産スポーツカーの中で、世界のスポーツカー市場に最も大きな衝撃を与えたクルマが、この日産・GT-Rです。モデル末期と言われながら毎年着実に進化を遂げ、現在も第一線の性能と乗り味を維持しているのは驚異的と言えるでしょう。イタルデザインとの共同開発されたわずか50台の世界限定モデル「GT-R50・バイ・イタルデザイン」、2020年3月までの限定特別仕様車「GT-R 50th Anniversary」、さらなる進化を遂げた究極のモデル「GT-R NISMO」など、未だ話題に事欠かないのはさすがの一言。次期型の噂も囁かれる昨今、稀代の名車を新車で手に入れられる時間は、あまり残されていないのかもしれません。 ホンダ・NSX ホンダの歴史の中でも別格の存在と言えるのが、このNSX。現行モデルの価格は2,420万円。2020年モデルでは、初代モデルに採用されていた「インディイエロー・パール」にインスピレーションを受けた、新色「インディイエロー・パールII」が追加されました。非常に複雑で精緻な3モーターハイブリッドシステムと四輪駆動、9速DCTなどのメカニズムや、ほぼハンドメイドでの生産工程など、ホンダを代表するスーパースポーツカーとして君臨しています。

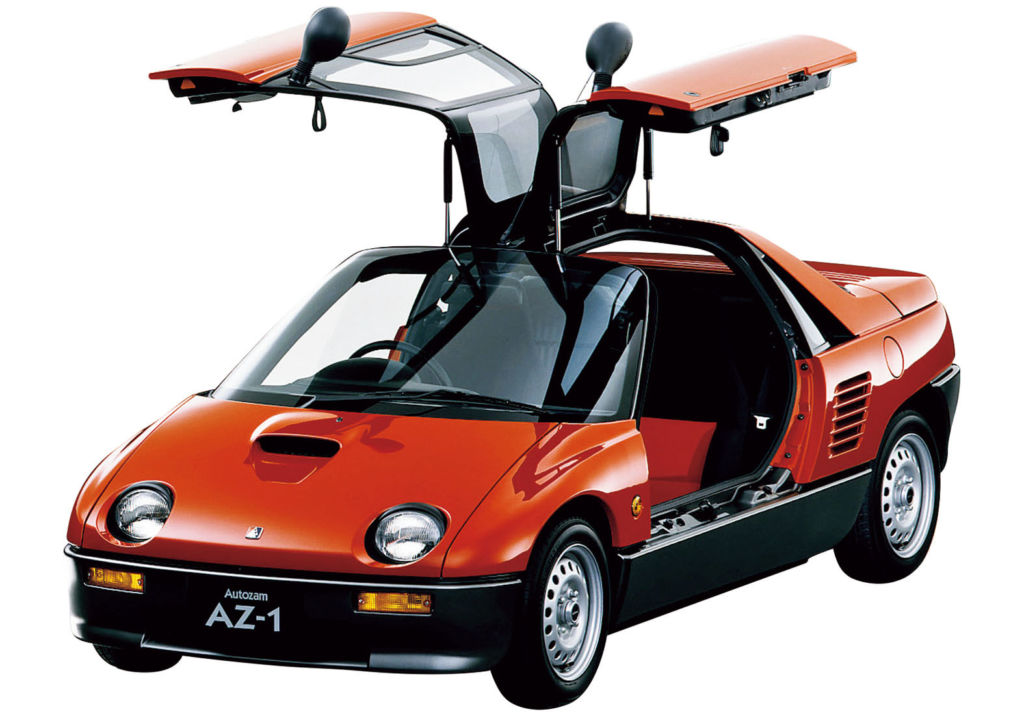

衝撃的な軽自動車。マツダ・オートザム AZ-1の真の実力とは

マツダ・オートザムAZ-1はマツダの販売店オートザムから販売されていた軽自動車スポーツカーです。1992年にデビューしたAZ-1は軽自動車でありながらミッドシップにエンジンを搭載しガルウイングを採用したスポーツカー。頑丈な構造のシャシーとFRPの外装により軽量化を実現しています。全長3,295mm全幅1,395mm全高1,150mmで1990年から1998年までの軽自動車規格のサイズ。車両重量は720kgと非常に軽量。エンジンはスズキアルトワークスから譲り受けたF6A型660cc直列3気筒ターボエンジンを座席後方ミッドシップに搭載し後輪を駆動させます。最高出力64PS/6,500rpm最大トルク8.7kgm/4,000rpm、トランスミッションは5速MTのみの設定。丈夫なスケルトンモノコックボディフレームを採用しているAZ-1は外板がなくても走行することができるほどの剛性を確保しています。 まさにレーシングカーそのものと言える作り。本格的なスペックとインパクトの強いガルウイングを持つ衝撃的で魅力的な軽自動車スポーツカーでしたが3年後の1995年に生産が終了してしまいました。そんなマツダ・オートザムAZ-1の真の実力について迫っていきます。 本格派スポーツカーAZ-1 わずか3年という短い期間で販売が終了してしまったAZ-1ですがメカニズムは本格的なスポーツカーです。具体的にどこが本格的なのか詳しく見ていきましょう。これを知ればAZ-1がどんなに素晴らしいクルマだったのか知ることができ欲しくなってしまうことでしょう。 〈基本骨格シャシー〉 AZ-1の性能のすべてを受け止めるシャシー。この専用シャシーこそがAZ-1の要と言っても良いでしょう。AZ-1に採用されたシャシー構造はスケルトンモノコックボディフレーム。このボディフレームは骨組み部分のみで剛性を確保するフレームでペリメーター型と言い換えることができます。つまり、ボディパネルに頼ることなく車体のスペースフレームのみで強度を保つことができるということ。よってAZ-1の外装パネルにFRPを使うことができ外板がなくても走行することができるのです。このことからユーザーの手によって着せ替えをする人たちもいたようです。この考え方は2代目になったダイハツコペンのドレス・フォーメーションに通じる考え方ですね。現代の技術ではスケルトンモノコックボディフレームを作ることはコストをかければ容易ですが1990年代にスケルトンモノコックボディフレームを軽自動車に取り入れたマツダの決断力は驚きです。スケルトンモノコックボディフレームはメリットも多くあるフレーム構造ですがデメリットもあります。 骨組み部分のみで強度を確保するスケルトンモノコックボディフレームはサイドシル部分が太く高くなり開口部を広くとることが難しく一般的なヒンジドアでは乗り降りに支障が出てしまいます。この理由からAZ-1ではダンパーを備えたガルウイングが採用しました。単に見た目のインパクトだけでなくボディ骨格の強度を保ちつつ乗り降りするためのスペースをとることができる構造がガルウイングだったということなのです。AZ-1がガルウイングを採用した理由は実はこのような理由。ガルウイングは一見インパクトがありますが乗り降りは思いのほか苦労することもあります。シートに座ってしまうとドアを閉めるストラップに手が届かなかったり、太く座面より高いサイドシルにより大きく足を開かないと乗り降りできなかったりします。しかし、このような不便があっても強度の高いボディフレームを採用しているからこそAZ-1がワンアンドオンリーな存在で支持され続けているのです。強靭なボディフレームとインパクトのあるガルウイングをまとっているAZ-1ですがコストがかかり新車販売価格が割高になってしまったのも事実です。 〈真ん中に搭載される心臓部〉 エンジンは軽自動車規格に合わせた660cc。スポーツカーというカテゴリーで見れば排気量は小さく非力なエンジンと思うかもしれませんがコンパクトで軽量なAZ-1には十分なパワーです。最高出力は64PS/6,500rpm最大トルク8.7kgm/4,000rpm直列3気筒インタークーラーターボエンジンF6A型をミッドシップに搭載。搭載位置が座席の後方であるため前後重量配分が前44:後56となっています。自動車のパーツの中で重量が重く重要な機関であるエンジンを前輪と後輪の間に搭載することができるミッドシップレイアウトは駆動輪のトラクションをしっかりと得ることができハンドリングが素直になる特性があります。AZ-1も例外ではなく後輪にしっかりと荷重がかかり地面を蹴ることができ意のままのハンドリングが特徴。AZ-1に搭載されているF6A型エンジンはスズキ製でアルトワークスやカプチーノに搭載されているエンジンと同じ。 AZ-1用のチューニングなどはされていませんがトルクフルで耐久性が高く信頼性のあるF6A型エンジンは軽自動車自主規制馬力である64馬力と記載されていますが実際には80馬力ほど出ていたのではないかと噂されるほどパワフルなユニットです。軽量で空力性能に優れたボディラインを持つAZ-1は鋭いダッシュと伸びの良い加速を味わうことができるミッドシップスポーツカーなのです。 平成初期を彩った軽自動車スポーツカーカテゴリーはAZ-1・ビート・カプチーノの3車種でしのぎを削っていました。この3車種の頭文字をとってABCトリオと呼ばれそれぞれ個性的な特徴により軽自動車スポーツカーカテゴリーを盛り上げていました。ABCトリオのAを担うAZ-1の特徴はミッドシップレイアウトとガルウイングだけではありません。ABCトリオの中で最も車高が低くクイックなステアリングも忘れてはならないポイントです。レーシングカーのように瞬時に向きを変えるステアリングギア比を持つAZ-1のステアリングはロック・トゥ・ロックが2.2回転。非常にシャープなハンドリング特性が持ち味です。ドライバーの意思通りにクルマが向きを変える楽しさがAZ-1には詰まっており「究極のハンドリングマシン」の異名がつけられました。 唯一の存在を手に入れる 強烈な個性を持ったミッドシップ軽自動車スポーツカーAZ-1は販売期間が短く総生産台数が4362台と非常に少量。どうしても乗ってみたい、手に入れたいのであれば中古車しかありません。現在(2019年1月時点)AZ-1の中古車は20台弱、価格は80万円~250万円と驚きの金額です。もともと出回っている台数が少なく現存する個体数が少ないため希少価値がついています。 AZ-1は基本のノーマルグレード、装備を充実させたタイプL、エアロパーツ付きのマツダスピードバージョンなどのグレード展開をしていましたが、今回オススメするのはノーマルグレードです。ノーマルグレードをオススメする理由はノーマルであっても完成度は非常に高くスポーツドライビングやシャープなハンドリングは十二分に楽しむことができるからです。ただし、スケルトンモノコックボディフレームを採用しているAZ-1の車両選びで気をつけなければならないことは修復歴の有無です。フレームにまでおよぶ修復がされていると本来のポテンシャルが発揮されずボディのねじれが発生し走行が不安定になる可能性が考えられます。よって修復歴のチェックは欠かさずにするようにしてください。 〈オススメと注意点〉 ・ノーマルグレード ・修復歴のチェック(特にフレーム部分) 孤高の軽自動車AZ-1 スポーツカーとしての視点からAZ-1見てみたり分析をしてみたりすると軽自動車としては豪華すぎるスペックが与えられていることがわかります。当時の新車販売価格は1,498,000円~1,598,000円と軽自動車にしては割高な価格、2ドア2シーター、ユーティリティはほぼ皆無などといった要因で少量短命で終了してしまいましたが素晴らしいモデルであることは間違いありません。これほどまでに走りを追求した軽自動車スポーツカーをリリースすることができたのは開発責任者である平井敏彦氏の存在があったからです。 平井敏彦氏はマツダを代表するライトウェイトスポーツカーロードスターの主査を務めた人物。1989年にAZ-1の原型であるコンセプトカーAZ550スポーツの市販化に伴いコンセプトカーにあったリトラクタブルヘッドライトの採用を止め、トランクレス、高いサイドシル、リクライニングしないシートにするなど徹底してスポーツカーへと仕上げていきました。快適性よりもスポーツ性能を重視した結果が市販化されたモデルがAZ-1でありマツダのスポーツマインドを限られたサイズに凝縮したモデルがAZ-1だったのです。平井敏彦氏が開発責任を務めたからこそAZ-1は孤高の存在になり現在でも人気が衰えず当時の新車販売価格を越える価格で取引される名車になりました。

3ローターにターボ過給!唯一無二の心臓を持つ大人のグランツーリスモ、マツダ・ユーノスコスモ

みなさん、こんにちは!今回は1990年代初めから半ばに生産されていた大型2ドアクーペ、マツダ・ユーノスコスモを紹介します。時はバブル景気真っ最中、その時代でしか販売することができなかったと言われるクルマのひとつですが、エンジニアの情熱をそのまま形にしたようなメカニズムやパッケージングは、今でも異彩を放っています。 ただ単純に「バブルの産物」「燃費最悪のデートカー」と片付けるだけではあまりにももったいない、マツダ・ユーノスコスモの色褪せない魅力に今、改めて迫っていきたいと思います。 自動車用としては絶滅してしまったロータリーエンジン マツダは、レシプロエンジンとは全く異なった原理の内燃機関「ロータリーエンジン」を自動車用として長く販売・量産し続けた唯一のメーカーです。小型・軽量で、かつ同じ排気量で比較すると高出力、さらに搭載位置や搭載方向の制約が少なく、かつ回転が滑らかで振動が少ないなど、多くのメリットを備えたロータリーエンジンは、「夢の内燃機関」としてかつて多くの注目を集めました。 しかし一方で、自動車用ロータリーエンジンをマツダしか生産していない、というのは理由があります。かなり熱を持つので冷却系にコストがかかる、組み立て精度の高さが求められるのでほぼ手組みになり大量生産に向かない、低速トルクが薄く街乗りに向かない、燃費が悪い、などの数々のデメリットにより、他メーカーの多くは量産を断念。 特に、環境性能についての要求が高まっている現在は、燃費の悪いロータリーエンジンは生き残れず、2012年のマツダRX-8の生産中止以降、ロータリーエンジン搭載車を新車で買うことはできなくなってしましました。ちなみに、模型用エンジンや航空機用エンジンとしては、今でも他メーカーで細々と生産が続けられています。 マツダは、ハイブリッド車用のエンジンとしてロータリーエンジンの開発を現在も進めているようですが、他のエンジンの開発・改良にリソースを割かれてしまっていて、ロータリーエンジンが再び市場に登場するのはまだまだ先になりそうです。再登場したとしても、メインの動力源はモーターになる可能性の方が高いですが… マツダ製ロータリーエンジンの歴史は、1967年に登場した名車、マツダ・コスモスポーツまでさかのぼります。 ロータリースポーツの系譜、「コスモ」 マツダ・コスモスポーツは、小型・軽量のロータリーエンジンを搭載することを念頭に開発されたコンパクトな2ドアクーペで、乗車定員も2名と割り切った設計となっていました。最高出力は初期型は110ps、後期型は128psとそれほど高出力ではありませんでしたが、メカニズム的には世界初の量産型2ローター・ロータリーエンジンとなっており、前期型で940kgと軽量なボディを軽々と引っ張りました。 特に「異次元」と評されたのは、独特の回転フィーリングです。当時の国産車の多くが4000回転ほどで頭打ちになってしまうところを、コスモスポーツでは7000回転のレッドゾーンまで軽々と、しかも静かに吹け上がり、多くのスポーツカーファンの度肝を抜きました。 コスモスポーツの「小型・軽量なスポーツカー」としてのコンセプトはサバンナRX-7に受け継がれていきますが、一方でロータリーエンジンを心臓に据えたスペシャルティカーが新たな系譜として誕生します。1975年に登場した2ドアファストバッククーぺ・「コスモAP」と、1977年に登場した2ドアノッチバッククーぺ・「コスモL」です。 乗車定員は5人となっていて、また内装や装備品も格段に豪華になるなど、コスモスポーツとは明確に異なるコンセプトで設計。グランツーリスモ的性格を持たせた理由としては、主にアメリカ市場の要望が大きかったことによります。 当時の自動車排出ガス規制で、多くの国産車が軒並みエンジン出力を落とす中、コスモAPの高出力なエンジンは市場で異彩を放っていました。その結果、発売後半年で2万台を販売する大成功作となるのです。 「ユーノス」ブランドのフラッグシップモデル 1981年から1990年までは、リトラクタブルヘッドライトが特徴の「コスモ」が生産されました。薄いラジエターグリルと低いボンネットによるシャープなデザインで、空気抵抗係数(Cd値)は0.32と当時世界トップクラスの数値を記録。 1982年には、世界初のターボ付きロータリーエンジン搭載車を発売。その高性能は、後続の国産車に大きな影響を与え、国産車のスペック競争を加速させる一因となりました。 そして1990年4月。「マツダ・ユーノスコスモ」がデビューします。当時、マツダはいくつかのブランドを展開しており(マツダ、ユーノス、アンフィニ、オートザム、オートラマ)、その中でも高級ライン「ユーノス」におけるフラッグシップモデルとして、「ユーノスコスモ」を開発。数多くの新機軸を取り入れたこの新しい2ドアFRクーペは、市場に大きな衝撃を与えました。 唯一無二の3ローター・ターボ まず、最初に注目すべきなのは、唯一無二の「ターボ過給付き3ローター・ロータリーエンジン(20B-REW型)」を搭載しているということ。エンジンの出力は設計値で333psに達していましたが、その前年に定められていた国内自主規制枠280psに引っかかるため、わざわざ50psほどデチューンをして搭載されていました。最大トルク値も41.0kgf・mと非常に強力で、決して軽くはないボディを豪快に加速させるのには十分でした。 ちなみに、マツダでスタンダードとなっていた2ローターエンジン(13B-REW型)もラインナップされており、こちらは230psを発生。同じ2ローターのRX-7ものちに280psに到達するのはご存知の通りです。 20B搭載型のマフラーは迫力の4本出しで、回転数によって排気経路が変化する可変排気機能が搭載されており、マフラーの開口部もエンジン回転数によって変化する、非常に凝ったシステムが採用されていました。 ユーノスコスモは、全車4速ATのみの設定で、これは「当時のマツダに3ローターのパワーに耐えられるMTがなかった」という理由のほか、「クルマの性格上不必要と判断された」とも言われています。 ユーノスコスモは全長約4.8m、全幅1.8mの大型クーペで、後席はあるものの狭く、実質2人乗りでした。現在の曲線を多用したマツダ車とは異なり、直線基調の美しく、シンプルで伸びやかなスタイリングは、現代の目から見てもとても魅力的です。特に、ロータリーエンジン専用車ならではの薄いボンネットは、ユーノスコスモの最大の美点ではないでしょうか。 内装に関しても非常に豪華で、GPSカーナビを世界で初めて標準装備し、さらにフルオートエアコンの装備をナビのタッチパネルで行うという、当時としては画期的な操作方法を実現。のちの多くの高級車に影響を与えました。 シートは仔牛10数頭分の本革が使用され、しかもその本革はオーストリアのシュミットフェルトバッハ社から取り寄せられたものでした。また、ウッドパネルもイタリアのシンプレス工房製で、当時の最高級クーペとしてコスト度外視の贅を尽くした作りとなっています。 ロータリー時代の残滓 最上級グレードの価格は530万円。決して安いクルマではなく、また燃費が6.1km/L(20B搭載車)と悪かったこともあり、1996年に販売を終えるまでに生産された台数は約9,000台にとどまっています。 このように、ユーノスコスモは販売面で成功したとは言い難いのですが、3ローター・ターボのロータリーエンジンを味わえる唯一の存在として、今でも一部に熱狂的なファンが存在しているのも事実。中古車市場でも、安いものは100万円を切りますが、程度の良い20B搭載車となれば200万を超えていることも珍しくありません。 1991年、ロータリーエンジンを搭載したマツダ・787Bが、ル・マン24時間レースを日本車として初めて勝利。その同年代を生きたクーペとして、ユーノスコスモは今も異彩を放ち続けています。

ロータリーエンジン搭載の小型・軽量スポーツカー、サバンナRX-7。唯一無二の魅力に、今改めて迫る!

みなさん、こんにちは!マツダがロータリーエンジンを生産終了してからずいぶん時間が経ちましたが、ロータリーエンジンに対する評価は下がるどころか、むしろ高まっていると言えるかもしれません。 少し前のデータで恐縮なのですが、2013年、ル・マン24時間レースが90回目を数えた年に、各年代を代表するマシンをネット投票や有識者の意見から選出する催しが行われました。そこで「1990年代を代表するマシン」に選ばれたのが、プジョー・905とマツダ・787Bでした。マツダ・787Bは1991年、メルセデス・ベンツ・C11やジャガー・XJR-12と熾烈な争いを繰り広げたのち、ロータリーエンジン搭載車として唯一の総合優勝を果たしたクルマとして、今も多くのファンの記憶に深く刻まれています。 国内の中古車市場でも、国産の1980年代、1990年代の名車の値上がりがとどまることを知らず、今回ご紹介するサバンナRX-7も例外ではありません。ロータリーエンジン独特のフィーリングは、今も多くの人々を虜にし続けているのです。今回の記事では、サバンナRX-7が持つ唯一無二の魅力に、今改めて迫っていきます! 時はオイルショック ロータリーエンジンは、通常のレシプロエンジンに比べ、同じ出力であればより小型・軽量に仕上がり、騒音・振動が少ない、搭載方法や搭載位置の自由度が高いという利点があります。しかし一方で、低回転時のトルクが薄く低速時のドライバビリティが低い(つまり、街乗り運転に向かない)、燃費が悪い、製造が難しく大量生産に向かない、といった欠点もありました。シトロエンやNSUといったメーカーが生産モデルを発売しているものの、1970年代以降も自動車用ロータリーエンジンの生産を続けたのは、大手自動車メーカーではマツダだけだったのです。 マツダはロータリーエンジンを量産・継続して販売することを決意し、小型・軽量という特徴を生かして国産車初のロータリーエンジン搭載車「コスモ・スポーツ」を1967年に発表。レシプロエンジンでは到底実現不可能な、ボンネットの低さを生かしたスタイリングや、7,000rpmまで軽やかに、そして静かに吹け上がるロータリーエンジンは、当時の国産車の中ではまさに異次元の存在でした。 ところが、日本のみならず、世界のスポーツカー業界を揺るがす出来事が1970年代に起こります。1973年の第一次オイルショックと1978年の第二次オイルショック、そしてアメリカのマスキー法を受けて実施された排ガス規制です。 ガソリンを自由に使うことができず、また排ガス規制によって多くのクルマのエンジン出力は軒並みダウン。スポーツカー、スペシャリティーカー不遇の時代が始まったかのように思われました。そんな時代背景の中、1978年彗星のようにデビューしたのが、初代サバンナRX-7でした。 初代モデルの登場の衝撃 初代サバンナRX-7は、「サバンナ(輸出名RX-3)」の後継モデルとして登場しましたが、コンセプトは「コスモ・スポーツ」を引き継いだ、小型・軽量の3ドア・ファストバッククーペでした。低いボンネットにリトラクタブルヘッドライトを装備し、当初は自然吸気の水冷2ローターから130psを発生。1トンをわずかに超える車重のおかげで、パワーウェイトレシオは7.6~7.8kg/psに収まり、0〜400m加速も15.8秒と、排ガス規制の前の水準に引き戻すほどの性能を備えていました。 エンジンの搭載位置は、前輪の車軸とコクピットの間に置いた、いわゆるフロント・ミッドシップ・レイアウトでした。そのおかげで、前後の重量配分は2名乗車時で50.7対49.3と、スポーツカーとしては理想的なバランスを獲得。軽快で、鋭いハンドリングの実現に一役買っていました。 現在のマツダの特徴でもある「年ごとの細かな改良」は、初代サバンナRX-7の時代から行われていました。1979年にはエンジンを改良し、燃費性能を向上。1980年には車体の軽量化と、バンパーの形状変更により空気抵抗係数(Cd値)を0.36から0.34に低減、結果としてさらに燃費が向上しています。 1982年には、のちにマツダ・ロータリーエンジンのスタンダードとなるターボモデルが登場。165psの出力は、ライバル車と比べて取り立てて大出力というわけではなかったものの、わずか1,020kgの車重により、パワーウェイトレシオは6.18kg/psと非常に優秀な数値を記録。ターボモデルは日本国内のみの販売でしたが、アメリカでも手頃な価格で手に入るスポーツカーとして人気を博しました。 アメリカを代表するレースの一つ、1979年のデイトナ24時間レースでは初参戦でクラス優勝を飾るなど、初代サバンナRX-7はモータースポーツの世界でも目覚ましい活躍を見せました。日産・フェアレディ240Zやポルシェ・911らライバルといくつもの名勝負を演じ、サーキットのみならずラリーでも活躍します。 「スポーツカーとは何か?」を追い求めた2代目モデル アメリカでも成功を収めた初代モデルに続き、より完成度の高い、バランスの取れたスポーツカーを作ろうと考えたマツダの開発チームは、改めて「スポーツカーとは何か?」ということをゼロから徹底的に考え直しました。そこで至った結論が「心地よい緊張感が感じられるクルマ」。低速で運転していても楽しく、それでいて限界が高く設定されていて、ドライバーの感性で操れる領域が多く残されていること。結果的に、サスペンションの全面刷新を図ったプラットフォームを新規開発するなど、多くの新機軸が取り入れられることになりました。 そして1985年10月、サバンナRX-7の2代目モデルが登場します。空気抵抗低減のため、車体の突起はさらに少なくなり、一方で幅広タイヤを収めるためにブリスターフェンダーを備えるなど、どちらかといえば華奢な印象だった初代モデルに比べ、力強さを感じるエクステリアに変貌。全長はさらに短縮され、オーバーハングはハンドリング性能向上のため切り詰められています。 エンジンは空冷インタークーラー付ツインスクロールターボチャージャーを備え、185psを発生。前後の重量配分は50.5対49.5と、初代に続きベストなバランスを堅持。オーバーステア気味の切れ味の鋭いハンドリングは、多くのスポーツカーファンの心を鷲掴みにし、圧倒的な支持を得ました。 1989年のマイナーチェンジでは、最高出力がついに205psに到達。パワー・ウェイト・レシオは5.72kg/psとなり、1991年に登場する3代目RX-7にバトンを渡すまで、2代目RX-7は「ハイパワーカー・キラー」として、より一層名を馳せていくのです。 スパルタンな2座仕様「アンフィニ」と爽快な「カブリオレ」 より本格的なスポーツモデルとなった2代目モデルには、さらに走りにこだわったモデルが追加さされました。1986年に販売された、特別仕様車の「アンフィニ」です。RX-7は小さいながらもリアシートを備え、実用性の高さも人気の一因ではありましたが、アンフィニでは軽量化のためにリアシートを撤去した2シーターとなっていました。 他にも、BBS製鍛造アルミホイール、専用ダンパー、アルミボンネットフードなどを装備。より走りに振った装備で、こだわりの強いスポーツカーファンに熱狂的に受け入れられました。当初300台の限定販売でしたが、好評につき小改良を重ねながら、1991年まで6回の限定販売が行われています。 また、忘れてはならないクルマとして、1987年に販売された「カブリオレ」があります。ロータリーエンジン車販売20周年記念モデルとして登場した「カブリオレ」は、クローズド、タルガトップ、フルオープンを選べる複雑な構造を備えていました。現在では、希少なロータリーエンジン搭載のオープンモデルとして、コレクターズアイテム化しています。このモデルで培われた経験は、のちのマツダ・ロードスターに生かされました。 ロータリーエンジンに明日はないのか? ロータリーエンジンは、航空機用エンジンや模型用エンジンとしては、現在も細々と生き残っているものの、自動車用エンジンとして姿を消してからすでに7年の月日が流れています(2012年のRX-8生産終了時点から)。ハイブリッド車用エンジンとしての開発がマツダで進められているようですが、開発は遅れており、電気自動車などの開発にリソースの多くが割かれているのが現状です。 ハイブリッド車に搭載されるにしろ、メインの動力源はモーターとなるのは確実でしょう。ロータリーエンジン独特の鼓動を楽しめるスポーツカーといえば、RX-7シリーズをおいて他にはありません。とりわけ、プリミティブな魅力を持つサバンナRX-7の人気は、これからも下がることは考えにくいです。事実、国内の中古車市場では値上がり傾向にあります。部品の調達等難しい面はありますが、興味のある方はぜひ「サバンナRX-7」の世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか?それでは、また次回の記事でお会いしましょう!

酸いも甘いも噛み分けてきたスペシャリティカー「日産 シルビア」が今でも人気な理由とは

日産シルビアはクルマ好きなら聞いたことがある車種名だと思います。現代では走り好きの人たちが乗るクルマのイメージが強いシルビアですが、実はシルビアは高級パーソナルスペシャリティカーとしてデビューを飾り、デートカーとして知られるようになり、走り好きを虜にさせるなどさまざまな表情を持つ手頃なスポーツクーペです。1965年のデビューから人気の世代もあれば低迷していた世代もあるシルビア。酸いも甘いも噛み分けてきたスポーツカーがシルビアなのです。今回はどの世代のシルビアがどんな側面を持っていたのかを振り返りつつ、今でもシルビアが人気の理由、シルビアの今後についてまとめました。 美しきコンパクトクーペ初代シルビア 初代(CSP311型)シルビアが誕生したのは1965年、前年1964年に開催された第11回東京モーターショーに「ダットサンクーペ1500」として出品されたことがきっかけでデビューしました。全長3,985mm全幅1,510mm全高1,275mm、ダットサンフェアレディをベースにクーペスタイルのボディを被せ、SUツインキャブ、デュアルエギゾースト、圧縮比9.0 R型1600cc OHVエンジンを搭載、日産自動車初採用のフロントディスクブレーキ、4速シンクロトランスミッション、無給油式プロペラシャフト、傾斜スライドシート、シートベルトなど数多くの画期的な新技術が採用されました。これらの新技術は後のフェアレディや日産車に採用されるほど最先端のテクノロジーでした。新しいメカニズムだけではなく先進的なボディデザインも初代(CSP311型)シルビア特徴のひとつ。ボディパネルの継ぎ目を極力少なくし折り目が綺麗な美しいスタイルはクリスプルックと呼ばれボディパネルの丁寧な作り込みによって実現することができました。最新テクノロジーとエレガントなデザインを身にまとっていましたが高級クーペらしくないタフな乗り心地と割高感があったことにより554台を製造し1968年に生産終了となりました。 低迷したセレクタリーカー2代目シルビア 2代目シルビア(S10型)は1975年にリリースされました。初代(CSP311型)の生産終了から7年ほどのブランクを経ての登場となった2代目(S10型)シルビア。2代目からは今でもお馴染みの呼び名「S○○型」の型式になり初代とは全く別のモデルだということが型式からも読み取ることができます。2代目(S10型)シルビアのベースは日産サニー。新しくなった2代目(S10型)シルビアは全長4,135mm全幅1,600mm全高1,300mmと先代からすると若干のボディサイズアップ。コンセプトはスマートに働く女性が乗るセレクタリーカー(セレクタリーの意味は秘書)をモチーフとしていました。ファストバッククーペの流麗なスタイルは今でこそクールで美しいと感じることができますが、販売当時は日本市場でスタイルの受けが良くなく日本国内での販売が低迷。エンジンも2代目(S10型)リリース当初は1.8Lシングルキャブを搭載していましたが排気ガス規制の影響により途中から1.8Lインジェクションへと変更されました。ブランクをあけて登場した2代目「NEW Silvia」は新しくなり期待されて登場したのにも関わらず日本市場では受け入れられず2代目生産開始から4年後1979年に生産が終了となりました。 デートカーと呼ばれた3代目シルビア 1979年に3代目(S110型)へリニューアルされセンターピラーのないハードトップノッチバッククーペスタイルと直線的なデザインが特徴の3代目(S110型)シルビア。日本車として初のドライブコンピュータを搭載し日本車初のフロントシングルアームワイパー全車標準装備。専用設計のカーオーディオ、フェードアウト機能などがついたトータルイルミネーションシステムを装備しムーディーな雰囲気を演出していました。全長4,400mm全幅1,680mm全高1,310mmのコンパクトサイズではありましたが充実した装備と運転のしやすさ、1.8Lエンジン・1.8Lターボエンジン・2.0Lエンジンなど幅広いバリエーションを展開、日産が誇る名車スカイラインと共通したエンジンの搭載によりヒットしました。デートにうってつけの凝った演出をするインテリアとパワフルなエンジン、さらにレースの世界でも活躍したシルビアが3代目(S110型)なのです。この世代から姉妹車のガゼールも誕生しました。デートカーとしてヒットした3代目(S110型)シルビアは1983年までの4年にわたり製造販売されました。 再び低迷した4代目シルビア 1983年フルモデルチェンジが行われ4代目(S12型)シルビアへバトンを渡します。この時代の流行を取り入れたリトラクタブルヘッドライトの採用やウェッジシェイプを取り入れたデザインとなりました。全長4,430mm全幅1,660mm全高1,330mmのサイズは先代の3代目(S110型)とほぼ変わらなかったもののスタイリングの変化がマーケットに受け入れられず販売は低迷。搭載されるエンジンは1.8Lエンジン、2.0Lエンジン、2.0Lターボエンジンをラインナップ。特別仕様車などを展開していきましたが先代の3代目(S110型)ほど人気とはならず1986年に姉妹車として展開していたガゼールが販売終了。この2年後1988年に4代目(S12型)シルビアの生産も終了しました。再び低迷期に陥った4代目(S12型)シルビアは5年間にわたり製造販売され5代目へフルモデルチェンジされることとなりました。 大ヒット作となった5代目シルビア 1988年に登場した5代目(S13型)シルビアは低いボンネットと後輪駆動を採用したコンパクトクーペのパッケージング。角のとれた親しみやすさを感じられる流麗なボディラインはエレガンスストリームラインとも呼ばれキャッチコピーは「ART FORCE SILVIA」。全長4,470mm全幅1,690mm全高1,290mmのサイズに1.8Lエンジン、1.8Lターボエンジン、2.0Lエンジン、2.0Lターボエンジンと多彩なバリエーションを展開。男女問わず若者の間で人気のモデルとなり、この頃スペシャリティカー市場を独占していたホンダプレリュードを追い抜き生産終了までに30万台以上を生産するシルビア史上大ヒットとなった世代です。メカニズム面ではマルチリンク式サスペンションや四輪操舵システム「HICAS」を搭載。グッドデザイン賞や日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなどデザイン性・走行性能ともに優れていたモデルであることが受賞歴からも見てとることができます。この5代目(S13型)シルビアはコンパクトエレガントFRスポーツの地位を不動のものにしました。1993年まで製造された5代目(S13型)シルビアはボディサイズを拡大して6代目へフルモデルチェンジします。 サイズを拡大して失敗した6代目シルビア 6代目(S14型)シルビアは5代目(S13型)よりもサイズアップ。全長4,520mm全幅1,730mm全高1,295mmシルビア史上初の3ナンバーサイズとなった6代目(S14型)。バブル期に訪れたクルマのボディサイズ大型化の流行を取り入れたものの扱いやすさと軽快感がウリだったシルビアのイメージから遠ざかる結果となり、柔らかい印象を与える丸みを主張したデザインもシルビアファンからの評判が良いものではありませんでした。マイナーチェンジやフェイスリフトなどを行いましたが人気は回復せず先代の5代目(S13型)シルビアの中古車が高騰するといった現象まで起きてしまいました。再び低迷期を迎えたシルビアは1998年まで5年にわたり生産されフルモデルチェンジされました。 サイズをダウンさせ人気を取り戻した7代目シルビア 1999年、7代目(S15型)シルビアが世に送り出されました。フルモデルチェンジでは異例のボディサイズダウンを行った7代目(S15型)シルビアのスリーサイズは全長4,445mm全幅1,695mm全高1,285mmと再び5ナンバーサイズへと戻りました。ツリ目でシャープなライトまわりや低いボンネットなどコンパクトエレガントFRスポーツカーとしてシルビアらしさが復活し人気も再び上昇しました。搭載されるエンジンは2.0Lエンジンと2.0Lターボエンジンの2種類でパワフルなパワートレインと扱いやすいサイズによって軽快な乗り味を実現。オーテックバージョンや特別限定車などを展開し2002年まで製造された7代目(S15)シルビアは日産自動車自体の低迷やスポーツカーの販売不振、排ガス規制、日産自動車リバイバルプランの影響などによりわずか3年で生産を終了してしまいました。 どのシルビアがオススメなのか? コンパクトエレガントFRスポーツカーの地位を築いてきたシルビアですが、オススメはシルビアの集大成ともいえる7代目(S15)シルビアです。シルビア全体では現在(2019年3月時点)400台以上の個体が流通しています。オススメの7代目(S15型)シルビアに絞ると250台程度まで絞り込むことができます。せっかくコンパクトエレガントFRスポーツカーであるシルビアに乗るのであればトランスミッションはやはりMTが良いでしょう。さらにドライビングを楽しむのであればボディは重要な要素。よって、修復歴がない個体をオススメします。ここまで条件を絞ってみると個体数は100台程度、中古車両本体価格が約50万円~約330万円。軽快なドライビングを実現するハイパワーな2.0Lターボエンジンを搭載した「スペックR」にすると50台強にまで絞り込むことができます。ここまで絞ると中古車両本体価格が約90万円~約330万円。出回っている個体の中には前オーナーがカスタマイズした車両やノーマルに近い状態の個体までさまざまです。カスタマイズされた車両が良いのかノーマルに近い状態が良いのかは予算と好みに応じて選択すると良いでしょう。 シルビアの今後 成功と失敗を繰り返し、酸いも甘いも噛みしめてきた波乱万丈のモデルがシルビアと言えるでしょう。そんなシルビアが2010年代後半から復活するのではないかとの情報が流れています。現在のところメーカーからの公式発表がされていないためシルビアが復活するとは断言できませんがシルビアを思わせるコンセプトカーをたびたび出品しています。徐々に盛り上がりを見せている日本のスポーツカー。かつて一時代を築いたシルビアらしい軽快で扱いやすいスポーツカーの復活を期待したいですね。

2代目NB型ロードスターのモデル後半に設定されたクローズドタイプが「ロードスタークーペ」。その魅力に迫る

ライトウェイト2シーターオープンスポーツカーを代表しギネス記録までも保持している日本のオープンスポーツカーロードスター。2代目NB型ロードスターのモデル後半に設定されたクローズドタイプがロードスタークーペです。2代目NB型でハードトップルーフタイプの追加により後の3代目NC型ロードスターRHTや4代目ND型ロードスターRFに繋がったといっても過言ではないでしょう。今回はロードスターの新しい世界を開拓したクローズドボディであるロードスタークーペについて詳しく解説していきます。 2代目ロードスター新境地開拓 ロードスタークーペが設定されたのは2代目NB型ロードスターです。2019年時点では後にも先にも完全クローズドボディタイプのロードスターが設定されたのは今回詳しく解説していく2代目ロードスタークーペのみ。ロードスターの実力やクローズドボディが実現した経緯を順に辿りロードスタークーペの魅力に迫りましょう。 〈2代目NB型ロードスター〉 2代目NB型ロードスターは1998年に初代NA型ロードスターから初めてモデルチェンジされ登場しました。初代で切り開いたライトウェイトオープンスポーツカーの軽快なドライブフィールと運転の楽しさを受け継いだ2代目NB型ロードスターは初代モデルNA型と基本コンポーネントを共用していますが若干のボディサイズの変更がされました。デザインは緩やかな曲線で描かれるグラマラスなボディライン、伸びやかで角のとれたボディパネルによりエレガントなイメージが向上。1.6Lと1.8Lの排気量違いの直列4気筒エンジンを縦置きに搭載し後輪を駆動させるFR方式はロードスターの伝統。初代に比べボディの補強が多くされたことにより重量が増加してしまいましたがグラム単位での減量により1000kgを下回ることはできなかったものの大幅な重量増加を避けることに成功。その後、安全性の向上に関するマイナーチェンジや排ガス規制に関するマイナーチェンジを行いながら2代目NB型ロードスターは歴史を繋いでいき、2003年ついにロードスターのクローズドボディタイプのロードスタークーペがリリースされました。 〈ロードスタークローズドボディ実現の裏話〉 2003年2代目NB型ロードスター時代のモデル末期に初めてクローズドボディタイプのロードスターが追加されました。しかし、ロードスターのクローズドボディ化いわゆるクーペ化の計画は初代NA型ロードスターからあったと言われています。その理由はマツダのグループ会社であるM2が初代NA型ロードスターをベースに市販化を視野に入れたクーペ「M2 1008」を試作していました。このプロトタイプM2 1008が市販されることはなかったものの、なだらかに傾斜するルーフライン、Cピラー、サイドウィンドウ形状などが後に市販された2代目NB型ロードスタークーペにそっくりなのです。この事からも初代NA型ロードスター時代からクーペの開発は進められ初代NA型ロードスターをベースとしたプロトタイプM2 1008が2代目NB型で市販されたロードスタークーペに影響を与えたのは確かでしょう。 初代NA型ロードスターで叶えることができなかったロードスタークーペの市販化を実現したのはマツダの100%子会社であるマツダE&T(エンジニアリングアンドテクノロジー)です。マツダE&Tの少量生産モデル開発技術を活用することによりクーペモデルの製造販売の目処が立ちました。こうしてついに念願であったロードスタークローズドボディタイプのロードスタークーペの販売が2003年から開始。ロードスタークーペは完全受注生産方式としグレードの一部は台数限定生産として市販されました。 〈ロードスタークーペの魅力〉 市販化が実現したロードスタークーペは全長3,955mm全幅1,680mm全高1,240mmと全高が5mmアップしただけでその他のサイズはソフトトップのロードスターと変わりません。大きな違いはベルトラインよりも上の上半身部分。ハードトップのクローズドボディになったことでルーフラインが滑らかになりサイドウィンドウが流れるような流麗な形状になりました。プロトタイプM2 1008ではCピラーにあたるクォーターピラーが太めでしたが市販化されたNB型ロードスタークーペのクォーターピラーは細く繊細なルーフラインを描いています。フロントまわりはグレードによりデザインが若干異なりますがリアまわりはオープンタイプのロードスターとほぼ同じ。クローズドボディタイプになっても重量の増加は10kgで留まっているためロードスターの持ち味である軽快なスポーツドライビングは損なわれていません。ロードスタークーペはハンドメイドでモデリングされ製造していたためこれほどにまで美しく流麗なスタイルを生み出すことができました。 当時、国産車で唯一の5ナンバーサイズの2ドア2シータークーペということもあり運転のしやすさや取り回しの良さもロードスタークーペの特徴でもあります。クローズドボディ化にあたり車体構造の見直しが行われボディ剛性強化も施されました。ロードスタークーペのグレードはベースの1.6L直列4気筒エンジンに5速MTを組み合わせた「ロードスタークーペ」、1.8L直列4気筒エンジンに6速MTを組み合わせた「type S」、伝統的なレースカーを思わせるオーセンティックなフロントデザインと1.8L直列4気筒エンジンに6速MTを組み合わせた200台限定の「type A」、落ち着きのあるエレガントなフロントデザインが特徴で1.8L直列4気筒エンジンに4速ATを組み合わせた150台限定の「type E」の4タイプのバリエーションを展開。専用装備が与えられ台数限定の「type A」と「type E」はカーボン製パーツやFRPを使ったオリジナルデザインパーツが装着され、ボディカラーが「ライトニングイエロー」「ベロシティレッド」の2色。 一方、「ロードスタークーペ」と「type S」のフロントデザインはベースモデルであるNB型ロードスターと共通、ボディカラーは「ピュアホワイト」「サンライトシルバーメタリック」「クラシックレッド」の3色。インテリアはベースモデルのNB型ロードスターと基本的に同じですが「type E」に関してはツートーンカラーのインテリアが暖かみのある落ち着いた空間を演出しています。どのモデルでも美しくうっとりするようなクーペフォルムを手に入れることができるためどのグレードでもロードスタークーペの魅力を感じることができます。 ロードスタークーペに乗ることはできるのか?! ロードスタークーペの販売が開始されたのは2003年、2代目NB型ロードスターの生産終了は2005年つまりロードスタークーペはわずか2年間しか生産されなかったということになります。また2004年に発生したマツダの工場火災でロードスターの生産が減少したことが影響しそもそも生産台数が多くありません。よって中古車市場にもなかなか出回ることがないモデルでもあります。現在(2019年3月時点)の中古車情報を見てみるとわずか数台ではありますがロードスタークーペの中古車が流通しています。 一般的な中古車両本体価格は140万円~300万円程度、台数限定モデルが高価格で取引されている傾向が見受けられます。エレガントなフォルムのロードスタークーペのオススメは「ロードスタークーペ type S 6速MT」モデルです。ロードスターの軽快なハンドリングを楽しむことができ、クローズドボディ化による重量増加の影響を考えると1.8L直列4気筒エンジン搭載の方が良いでしょう。6速MTを搭載しているため操る楽しさもか兼ね備えています。同じ1.8L直列4気筒エンジンを搭載し6速MTを組み合わせているグレードは「type A」もありますが台数限定ということで「type S」よりも割高になる可能性もあります。手軽にロードスタークーペの魅力を味わうのであれば「type S」がオススメです。 〈オススメまとめ〉 ・グレード「type S」 ・修復歴無し ロードスタークーペで切り開いたハードトップルーフロードスター史 さまざまな災難に巻き込まれながら2代目NB型ロードスターは生産され、ロードスタークーペも生産されました。ロードスタークーペで切り開いたハードトップタイプのロードスターはロードスタークーペだけで終わることなく3代目NC型ロードスターへ受け継がれました。3代目NC型ロードスターでは電動格納式ハードトップルーフを持ちフルオープンになる「ロードスターRHT」として登場。4代目ND型ロードスターではハードトップルーフを持ちタルガトップになる「ロードスターRF」を誕生させました。ソフトトップのロードスターにはない魅力を持つハードトップのロードスター。ハードトップの殻に包まれているような安心感、雨の音、風の感じ方などはハードトップならではの特徴があります。エレガントなクーペからスタートしたロードスターのハードトップラインナップは3代目NC型ロードスターRHTや4代目ND型ロードスターRFに継承され、ライトウェイトコンパクト2シータースポーツカーの新しい価値観を生み出しました。2代目NB型ロードスタークーペで作られたハードトップの美しい世界観は現在でもハードトップタイプのロードスターに受け継がれています。

9年間販売された日産プレミアムスポーツクーペ「スカイラインクーペ」は今も中古市場で注目されている

日産が誇る名車スカイライン。スカイラインの歴史は長く4ドアセダンを中心に2ドアモデルやスポーツモデルを展開してきました。近年スカイラインはスポーツセダンとしてのポジションを確立しスタイリッシュなデザインとインナーマッスルを鍛え上げられたアスリートのような走行性能を併せ持つモデルへと成長しています。スカイラインのスポーティーなキャラクターはそのままにパーソナルなイメージを強くしラグジュアリー性をプラスした2ドア4シータープレミアムクーペがスカイラインクーペです。今回は2000年以降の生まれ変わった日産のスカイラインクーペの魅力に迫っていきます。 スカイラインの伝統を継承したスポーツクーペ スポーツラグジュアリークーペであるスカイラインクーペの誕生には2000年から始まった日産再生プロジェクトが大きく関連しているといえるでしょう。2000年にカルロス・ゴーンが日産に来てから始まった日産リバイバルプラン。このプランは新型車を続々と投入し日産の再生を図るプロジェクト。2000年以前、日産がラインナップしていたスポーツモデルはスカイラインGT-R、フェアレディZが代表的なスポーツモデル。スカイラインGT-Rは2ドアのスカイラインをベースとしたスポーツモデル。フェアレディZは2ドア2+2シーターを持つグランドツーリング要素が強いスポーツモデル。この2車種は日産のイメージリーダーとして君臨していました。スカイライン(R34)セダンは2001年で生産が終了、スカイラインGT-R(R34)は2002年で生産が終了、フェアレディZ(Z32)は2000年で生産が終了しリバイバルプランがスタートしました。V35となったスカイラインはスポーティーファミリーセダンとして2001年から販売が開始されました。 Z33フェアレディZは2ドア2シータースポーツカーとしてサイズをコンパクトにして2002年から販売が開始されました。ここで日産の新たなラインナップとしてラグジュアリースポーツクーペを担うグランドツーリング要素の強いモデルが投入されます。それがスカイラインクーペ。2003年にデビューしたスカイラインクーペは全長4,640mm全幅1,815mm全高1,395mm。セダンよりも全長-35mm全幅+65mm全高-75mmとなりワイドで低いスポーティーなスタイル。クーペらしいプロポーションを実現すべくサイズの変更が行われ、エクステリアはスカイラインシリーズのセダンに似ているもののボディパネル、ライト、バンパー、グリルなどはクーペ専用のデザインが与えられ差別化されています。 張り出したフェンダーと大径タイヤの組み合わせは踏ん張り感と頼もしさを演出。インテリアはブラックを基調としたカラーリングにシンプルな造形が特徴。パーソナルカーらしくシートの形状はサポート性が高くソファのように厚みがあり座り心地の良いシートが備わっています。乗り心地はプレミアムクーペという言葉がふさわしくしっとりとした上質な乗り心地でロングドライブでも疲れ知らずの余裕と落ち着きがあります。トランクルームは深さが浅く容量はさほど大きくないもののリアシートを倒すことでトランクスルーが可能になり必要にして十分なラゲッジスペースは確保しています。落ち着きのある大人な2ドアプレミアムグランドツーリングクーペとして日産のリバイバルプランのひとつとして新たなラインナップに加わったモデルがスカイラインクーペなのです。 フルモデルチェンジで洗練されたスカイラインクーペ 2003年のV35スカイラインクーペの誕生から4年後の2007年、スカイラインクーペはフルモデルチェンジされV36スカイラインクーペへとリニューアルされました。モデルチェンジサイクルとしては比較的早いタイミングでのフルモデルチェンジとなったスカイラインクーペはV35スカイラインクーペよりもグラマラスなスタイルを身に纏い曲線美と曲面を活かした造形へ生まれ変わりました。プレミアム感を強調したインテリアが特徴的で乗員を包み込むようなトリム、アナログ時計が埋め込まれたセンターコンソールなど上質な演出が随所に見られます。スイッチ類などの操作系はシンプルに整列され飽きの来ないデザインとなっており良い意味で日本車らしくない輸入車のような印象すら感じられます。走行フィールはスポーツクーペとしての素質を持ち、スポーティーな味付けの駆動系、グッと引き締めあげられた張りのある足まわり。きついコーナーでもヒラリとかわすスポーツクーペとなりました。ラグジュアリー性やスポーツ性を引き上げた日産の2ドアラグジュアリークーペがV36スカイラインクーペなのです。2016年まで生産されたV36スカイラインクーペはV35スカイラインクーペの倍以上の9年間販売され幕を閉じました。 ラグジュアリースポーツクーペに乗る 日本市場においてスカイラインクーペはV35スカイラインクーペとV36スカイラインクーペが販売されました。2019年2月現在スカイラインクーペは日産のモデルラインナップには存在していません。よってスカイラインクーペを手に入れたいのであれば中古車を狙う他ありません。2003年以降に販売されたスカイラインクーペの中古車は現在(2019年2月時点)250台ほど流通しています。一般的な車両価格は約15万円~約280万円ほどと幅広く、走行距離や年式、グレード、装備などによって価格が異なっている傾向が見受けられます。これほど数がある中でのオススメは2007年以降に販売されたV36スカイラインクーペタイプSPです。 タイプSPはスポーティーな装備とプレミアムな装備が装着されているためスカイラインクーペのラグジュアリースポーツクーペらしさを存分に味わうことのできるグレード。2007年以降スカイラインクーペタイプSPに絞り込むと中古車市場に50台ほどの数が出回っています。本体価格は約60万円~約280万円ほどです。前オーナーがカスタマイズした車両などは価格が高く、低走行車、状態が良い個体は高価格帯に位置しています。ノーマル状態に近い個体は約150万円ほどでリセールされています。スポーティーで高級感のあるパーソナルクーペが約150万円程度で手に入れることができるのは非常に魅力的。快適なグランドツーリングを楽しむためにもATモデルでゆとりあるドライブをする方がスカイラインクーペのキャラクターに合っているでしょう。中古車市場に流通しているスカイラインクーペの中には修復歴がある個体も出回っています。ボディ剛性の観点、スポーティーな走行や安心感ある走行を楽しむためにも修復歴が無い車両を選ぶようにしましょう。 〈オススメまとめ〉 ・2007年以降V36スカイラインクーペ ・グレードはタイプSP ・ATモデル ・修復歴なし 2ドア4シーターの魅力 日本市場において2ドアモデルは売りにくいクルマと言われています。その理由としては、後席へのアクセスのしにくさ、ドアの大きさが大きく狭い駐車場で乗降しにくい、大人数乗ることができない、室内空間が広くないなどといった理由が挙げられます。事実V35スカイラインクーペやV36スカイラインクーペは北米など海外での評判が高く売り上げも海外の方が多いグローバルモデルとして販売されていました(海外ではインフィニティブランドとして展開)。日本市場にはV35スカイラインクーペとV36スカイラインクーペが導入され販売されましたがミニバンやコンパクトカーなどの売り上げが多くスカイラインクーペのようなスペシャリティモデルの売り上げは決して良くはありませんでした。日本では2世代限りで日産モデルラインナップからスカイラインクーペは消えてしまいましたが海外では日産のプレミアムブランド「インフィニティQ60」として3世代目スポーツクーペを2016年に発表しています。 3世代目にあたるインフィニティQ60はダウンサイジングターボの導入やスタイリッシュでスポーティーなデザインが特徴。デザイン性やプレミアム性から日本でも売れるモデルなのではないかと筆者は思いますが2019年2月時点でも日本に導入されていません。いざというときのことを考える日本人のクルマ選びはドア枚数の多いクルマや背の高いクルマを選択することがほとんどです。しかし、日常使いでの乗車平均人数は2人未満という統計結果が出ています。この事からも2ドアモデルでも日常生活にはさほど影響を及ぼすことはないと考えることもできます。所有するクルマは2ドア4シーターモデル、多人数乗車や多くの荷物を積載するシーンではレンタカーやカーシェアを利用するといった使い分けもひとつの手段といえるでしょう。スポーツカーをはじめとした2ドアモデルや2+2シーター、2ドア4シーターモデルは日常使いでは何ら不満はありません。いざというときには大人4人が乗車できるパーソナル2ドア4シーターモデルは思いのほか使い勝手が良く運転が楽しいといった隠れた魅力があります。スカイラインクーペという魅力的な2ドア4シータークーペや憧れのスポーツクーペを改めて見直してみても良いのではないでしょうか。

世界最後のロータリーエンジンの魅力を味わえる。マツダ「RX-8」の走り

マツダの代名詞ともいえるロータリーエンジン。2012年の生産終了から2019年現在でもロータリーエンジン搭載車はマツダから販売されていません。今回はロータリーエンジン搭載最後のモデルとなったRX-8について取り上げます。マツダRX-8は2003年から販売が開始され2012年までの9年間にわたり生産販売されたロータリーエンジン搭載車です。新開発のロータリーエンジンを搭載したRX-8は当時マツダの技術を寄せ集めた傑作。事実、RX-8はさまざまな賞を受賞しておりロータリーエンジン単品でもエンジン・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。惜しまれつつ2012年に生産を終了した世界唯一のロータリーエンジン搭載車マツダRX-8の魅力を振り返ってみましょう。 伝統と進化 マツダRX-8の販売が開始されたのは2003年。先代RX-7の後継車種としてデビューしました。RX-7はマツダのロータリースポーツカーとして今でも人気が衰えないほど支持されています。後継車種のRX-8はロータリースポーツカーとしての素質を持ちながらファミリーカーとしても使える万能スポーツカーを目指して開発されました。RX-7は2ドア4シータースポーツカーでしたがRX-8は4ドア4シータースポーツカーとしてパッケージングを一新。RX-7の後席は狭く長時間座っていることが難しいシートでしたがRX-8では後席のスペースもゆとりがあり4ドアになったことで乗り降りもラクにできるようになりました。パッケージングの工夫だけではなく心臓部のロータリーエンジンも進化を遂げています。RX-7ではターボチャージャー付きロータリーエンジンを搭載していました。RX-8では新世代ロータリーエンジン「RENESIS」として自然吸気へと変更。軽量・コンパクト・ハイパワーになり燃費も良くなりました。654ccのロータリーを2機繋げ1308ccでありながらハイパワー仕様は250PSを発揮します。RX-7のターボチャージャーロータリーエンジンに近い数値のパワーを発揮しながらエンジンを回す楽しさを追求し環境への配慮をした新世代ロータリーエンジンが「RENESIS」なのです。ボディ剛性はアンダーボディフレームやキャビンの強化により高剛性なボディを実現。このボディフレームの強化は4ドア化にも貢献しています。 RX-8のエクステリアはボンネットフードが低くワイドアンドローのスタイル。外観を一周するとドアノブが片側に1つずつしかありませんが実は4ドア。RX-8のドアはピラーレス観音開きを採用しているためドアノブが片側に1つずつしかないのです。前席のドアを開け本来であればBピラーがある位置の内側に後席用のドアノブがあります。後席のドアを開けるとピラーレスであるため開口部が広くリアシートへのアクセスが良好。インテリアは左右対称のシンプルな造形ですがホールド性の高いシートを4座に採用。スポーツドライビングにも対応した設計になっています。センターコンソールが後席まで貫かれているため後席で左右の移動はできませんがそれぞれのシートが独立しているところはスポーツカーらしく4名それぞれが適正な姿勢で着座することができます。組み合わされるトランスミッションは4速AT、5速MT、6速MTの3種類。2008年にマイナーチェンジが行われ、内外装の小変更と装備が充実した「type RS」を追加。 250PSを誇っていたハイパワー仕様は235PSへ変更されました。15PSものパワーダウンでしたが1300ccエンジンとしてみれば十分にハイパワーです。ロータリーの特性のひとつである軽量でコンパクトなサイズを活かしエンジンをフロントミッドシップにレイアウト。ハンドリングはクイックかつ軽快そのもので意のままにクルマの向きを変えることができます。物理の法則に従ったレイアウトとパッケージでピュアスポーツドライビングを楽しむことができます。2003年から新世代になったロータリーエンジンを搭載し製造販売されてきたRX-8。2008年にマイナーチェンジ行い、特別仕様車の販売を行うなど着々と歴史を重ねてきましたが2012年ついにロータリーエンジン搭載RX-8の生産終了の時が来てしまいます。 生産終了に追い込まれたRX-8 世界唯一のロータリーエンジンを搭載した最後のモデルRX-8。2012年の生産終了以降後継となる車種は5年以上経過した2019年2月時点でも発表されていません。では、ロータリーエンジン搭載のRX-8がなぜ生産終了となってしまったのでしょうか。それはズバリ燃費の悪さです。燃費が悪いと燃料を多く消費します。つまり燃料を頻繁に入れなくてはなりません。追い討ちをかけるように経済事情の面ではガソリンの高騰により燃料価格は右肩上がり。 ユーザーのお財布に直接影響する燃料価格の高騰は低燃費車の需要を高めていきました。法律の面では年々環境性能の規制が厳しくなっていきました。このようにロータリーエンジンの存続が難しくなる出来事が立て続けに起きたのです。かつて理想のエンジンと呼ばれたロータリーエンジンを世界で唯一市販させ進化させてきたマツダ。ロータリーエンジンはル・マン24時間レースでレシプロエンジン以外で初、日本の自動車メーカーとして初の総合優勝するなど脚光を浴びる時期もありましたが唯一の欠点が燃費の悪さでした。その欠点が時代の変化とともにロータリーエンジン存続の危機にまで追い込んでいったのです。 世界で最後となったロータリーエンジン搭載車RX-8は現時点では中古車でしか手に入れることができません。RX-8の中古車は500台以上出回っています。価格は10万円~300万円ほどで幅広い価格帯。世界最後のロータリーエンジンの魅力を味わうのであれば6速MTモデルがオススメです。ロータリーエンジンのスムーズな回転フィール、きれいな吹け上がりを直接感じられるのは自分でギアを操るMTモデル。MTモデルにも5速と6速がありますがギアの段数が多い6速モデルの方が小気味良さや操る楽しさがあるといえるでしょう。6速MTモデルでも装着されている装備内容や特別仕様など幅広くありますが好みの装備と予算に応じて選択すると良いでしょう。ただし、注意点としては修復歴のある車両は避けましょう。ピラーレス観音開きを採用しているRX-8はフロアまわりの剛性が落ちると本来のポテンシャルを発揮できない可能性があります。 〈オススメまとめ〉 ・6速MTモデル ・修復歴無し ロータリー次なるステージ 2012年以降、ロータリーエンジンは市販されておらず今では幻のエンジンとなりつつあります。時代背景などさまざまな理由から現在販売はしていませんがそこで諦めないのがマツダ。ロータリー生産販売終了から3年後の2015年、第44回東京モーターショーにおいてマツダはコンセプト「RX-VISION」を発表。次世代ロータリーエンジン「SKYACTIV-R」を搭載したモデルを公開しました。近年マツダが進めている「SKYACTIV TECHNOLOGY」と「魂動(こどう)デザイン」を融合したロータリーエンジンFRスポーツカーが「RX-VISION」です。 2015年東京モーターショーにてマツダは「現在は生産を行っていませんがマツダはRE(ロータリーエンジン)の研究・開発を継続しています。」と公言。どんな形であれマツダがロータリーエンジンを諦めていないことにマツダファンやロータリーエンジンファンなど世界中のファンが安心したことは確かです。2019年2月時点ではレンジエクステダー(電気自動車用の発電機の役割)として復活するという予測やロータリースポーツカーとして復活するといった推測が飛び交っています。筆者としてはロータリースポーツカーとしての復活を待ち望んでいます。かつてのRX-7のようなクルマ好きやスポーツカー好きが虜になるワクワクするようなモデルを期待しているファンは多いはず。2015年時点では「今後もマツダは、お客様と深い絆で結ばれたオンリーワンのブランドを目指して挑戦を続けてまいります。」と発言しています。この発言通り挑戦を続けオンリーワンのブランドとしてオンリーワンのモデルを発表してほしいですね。