「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の再生と維持

R33スカイラインの維持費を旧車専門店が徹底解説!内訳から購入後の対処法までお伝えします

走行性能と快適性をあわせもち、登場から30年以上経過した今も愛されているR33スカイライン。R33の維持費はどれくらいかかるのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。 維持費を確認しないまま購入すると、維持ができなくなって手放すことになりかねません。 そこで今回は、R33スカイラインの維持費について詳しく解説します。維持費の目安を確認し、購入の判断に役立ててください。 R33スカイラインの特徴 1993年に登場したR33スカイラインは、ユーザーからの不評を買った一方で、多くの新機能を導入した革新的なモデルです。 先代のR32よりも、全長が140mm長くなり全幅も125mm拡大し、ボディが大型化しました。その結果、デザイン面については「大きい」「太った」「おとなしく見えすぎる」といった批判的な意見が噴出。しかし、現在においては、広い室内空間と優れた衝突安全性を実現した端正なスタイルが高い評価を受け、人気が高まっています。 また、1995年に登場したGT-Rには電動式後輪操舵システム「スーパーHICAS」と、電子制御トルクスプリット式4輪駆動システム「アテーサE-TS」が搭載され、優れた走行性能を実現しました。ニュルブルクリンクサーキットで、先代モデルのR32より21秒もタイムを縮めたことが何よりの証拠です。また、280psを発生させる6気筒ターボのRB26DETTエンジンは、5速MTと相まって運転する楽しさをドライバーに感じさせてくれるでしょう。 R33スカイラインの維持費の内訳 ここからは、R33スカイラインに必要な維持費を5つに分けて、具体的な金額を解説します。※金額は、1993年式 R33スカイライン GTS25tタイプMを例に算出 燃料代 R33スカイライン GTS25tタイプMは、IC付きターボを備えたRB25DET型エンジンのハイオクガソリンモデルです。10.15モードのカタログ数値で10.2km/L、実燃費は約7km/Lといわれています。走りが楽しめるモデルとしては、納得できる燃費といえるでしょう。 燃料代を具体的にシミュレーションした結果は、以下のとおりです。 1ヶ月通勤で1,000キロ走行したと仮定すると、消費するガソリンは142.8L、ガソリン代は2万5,814円(※1)、年間で換算すると30万9,768円(※2)ほどかかる計算になります。 ※1 燃費は7km/Lで算出※2 2024年2月22日のハイオクガソリン1Lあたりの平均価格180.7円で算出 自動車税 R33スカイラインは、2L〜2.5L以下の自家用自動車に分類され、2024年2月現在の基本税額は4万5,000円/年です。しかし、初年度登録から13年を超えるケースが多いため、15%の重課税が適用されて年間5万1,700円がかかります。 任意保険 R33スカイラインの任意保険料を、大手のネット型保険で見積もりをとった結果、約6万7,000円/年でした。条件と保証内容は以下のとおりです。 <条件>年齢:30歳等級:6E使用目的:通勤・通学運転者:本人限定 <補償内容>対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身障害:あり(車内のみ補償)人身障害(保険金額/1名につき):3,000万円入院諸費用特約:なし車輌保険:なし スポーティなクルマとしては平均的な金額といえます。ただし、車輌保険を付帯できない可能性がある点には注意が必要です。R33スカイラインはプレミア価格が付く旧車ですが、一般的な任意保険では考慮されないため車輌価格が0円と算出されます。よって、車輌保険は付帯できない場合があります。 車検 R33スカイラインを自家用乗用車で登録した場合の車検代は、10万7,750円です。内訳は以下のとおりです。 自賠責保険(24ヶ月):1万7,650円自動車重量税:3万7,800円(24ヶ月)※初年度登録から18年以上経過で算出印紙代:2,300円 ※認定工場の場合車検料:5万円合計:10万7,750円 ※車検料は、内容や整備工場などによって増減します R33スカイラインは登場から30年以上経過した旧車のため、重量税が高めの設定です。車検は2年ごとですが、計画的に予算を準備する必要があります。 メンテナンス費用 R33スカイラインのメンテナンス費用としては、年間5万円程度を見込んでおくとよいでしょう。想定される内容としては、以下のとおりです。 ・洗車代・ワイパーゴム交換・ウォッシャー液交換・冷却水交換・エアコンフィルター交換・エアクリーナー交換・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ブレーキオイル交換 R33スカイラインならではの走りを楽しむと上記の内容にプラスして、タイヤ代が加わるかもしれません。その場合、205/55R16のタイヤサイズのため、1万〜3万5,000円/本×4=4万〜14万円の追加を考慮する必要があります。 R33スカイラインの年間維持費はいくら? R33スカイラインの年間維持費は、約53万円となります。内訳の金額を含めた詳細は以下のとおりです。 <自家用車登録のR33年間維持費> ガソリン代:30万9,768円自動車税:5万1,700円任意保険:6万7,000円車検:5万3,875円(2年ごとにかかる費用の半額分)メンテナンス費用:5万〜19万合計:53万2,343〜67万2,343円 月額に換算すると、4万4,300〜5万6,000円ほどが必要な計算です。もし、ローンで購入した場合や月極駐車場を契約した場合、さらに費用がかかります。 R33スカイラインの維持費が高いと思った時の対処法 R33スカイラインの維持費は、決して安いとはいえません。30年以上前のクルマであるため、丁寧なメンテナンスが必要です。乗り方の工夫によって、ガソリン代をはじめとする消耗品の費用は多少抑えられます。 もし、あらゆる手を尽くしても維持費が高いと思った場合は、手放すことも1つの選択肢です。R33スカイラインはファンからの人気も高く、適切にメンテナンスされていれば、高く売却できる可能性があります。 まとめ R33スカイラインは、発表当時よりも現在のほうが高く評価されている1台です。当時は評価されなかった大型化によって後席の室内空間が確保されており、セダンとしての快適性は十分なものがあります。さらに、スカイラインならではの高い運動性能を5速MTで操る喜びは、ほかに変えられないものといえるでしょう。 ただし、維持費は1ヶ月に4万4,300〜5万6,000円ほどかかります。もし、維持費の部分で困った場合は、手放す選択も考えておきましょう。クルマは実車に触れてわかることが多いため、まずはいい状態のR33スカイラインがあるか情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

日産 フェアレディZの維持費は高い?内訳と費用の目安を解説

日産を代表するスポーツカーの1つでもあるフェアレディZは、半世紀以上の歴史をもち、世界中の車好きから愛されているモデルです。今回は、フェアレディZの維持費がどのくらいかかるのか、その内訳や費用の目安とともに解説します。 ▼モデル別の維持費はこちらで解説しています日産 フェアレディZ(Z33)の維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説日産 フェアレディZ(Z34)の維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説 フェアレディZの特徴 日産 フェアレディZは、世界で180万台以上販売されている、半世紀以上の歴史をもつスポーツカーです。 1969年に登場した初代フェアレディZ(S30)以降、世界トップレベルの走行性能、走りのために鍛え上げられたしなやかでダイナミックなデザインで世界中を魅了し、真のスポーツカーとして評価されてきました。 フェアレディZは、ダットサンフェアレディシリーズの後継として1969年10月に初代S30型がデビュー。本格スポーツカーとして、これまでにないバリュー・フォー・マネーを実現したことで北米市場を中心に大ヒットしました。以降、S130型、Z31型、Z32型、Z33型、Z34型、RZ34型と歴史を重ねてきました。 また、モータースポーツのベース車輌として使われたり、ドラマに登場したり、パトカーとして採用されたりするなど、さまざまな場面で活躍しています。 フェアレディZの維持費の内訳 フェアレディZを維持するためには、どの程度の費用がかかるのでしょうか。一般的な印象どおり維持が大変なスポーツカーなのか、それとも低コストで維持できるのかを知るために、維持費の内訳をシミュレーションしてみましょう。 燃料代 燃料代は、世代やグレードによって異なります。 フェアレディZの燃費は、平均すると9km/L前後。1年間に1万キロ走行する場合、燃料は1,111Lほど必要です。フェアレディZはハイオク限定車のため、ハイオクガソリンの単価が1Lあたり180円だと、燃料代は約20万円かかります。 なお、燃料代は世代やグレードだけでなく、走り方によっても異なるため、参考程度に考えてください。 自動車税 自動車税は、エンジン排気量によって税額が決まる税金です。 フェアレディZのエンジン排気量は、2.0L〜3.7Lと世代やグレードによって異なります。ここでは、エンジン排気量別の自動車税額を一覧で紹介します。 【エンジン排気量別自動車税額(初年度登録から13年以上経過した場合)】・1.5L超〜2.0L以下:4万5,400円・2.0L超〜2.5L以下:5万1,700円・2.5L超〜3.0L以下:5万8,600円・3.0L超〜3.5L以下:6万6,700円・3.5L超〜4.0L以下:7万6,400円 初年度登録から13年以上経過すると重課の対象となります。上記の一覧は重課後の税額です。古い年式のフェアレディZを購入するときの参考にしてみてください。 任意保険 任意保険の保険料を大手ネット保険で見積もりしてみましょう。条件は次のとおりです。 【条件】年齢:30歳等級:6等級使用目的:通勤・通学運転者:本人限定 上記の条件で各世代ごとに見積もりしたところ、自動車保険料は1年間で約5万〜15万円でした。年式の古いモデルだと車輌保険が付帯されない場合があります。世代やグレード、年式が異なる場合は、保険料も異なるため、参考程度に考えてください。 車検 車検の費用をシミュレーションしてみましょう。ここでは、ディーラーで車検を受けた場合を想定してシミュレーションします。 【ディーラー車検の場合】自賠責保険:1万7,650円(24ヶ月)※2023年時点、離島以外の地域の場合自動車重量税:2万5,200〜5万400円(24ヶ月)印紙代:1,800円車検基本料金:約7万円(点検・検査・代行費用)合計:約11万4,650〜13万9,850円 ※車検基本料金は内容や整備工場などにより変動します フェアレディZは長い歴史をもつモデルのため、世代によっては初年度登録から13年もしくは18年経過しており、重量税が重課される場合があります。車検にかかる費用は、世代やグレード、年式などによって異なるため注意してください。また、この車検費用は車検にかかる必要最低限の費用で、部品交換や整備・調整をした場合は追加費用がかかります。 メンテナンス費用 フェアレディZのメンテナンスには、次の項目があります。 ・洗車・ワイパーゴム交換・ウォッシャー液・冷却水の補充・エアコンフィルターの交換・ヘッドライトのバルブ交換・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ブレーキオイル交換・エアクリーナー交換 など 年間10万円程度のメンテナンス費用がかかるでしょう。また、タイヤ交換をしたときは、10万円〜20万円程度の費用が追加で必要です。 フェアレディZの年間維持費はいくら? フェアレディZの維持費をまとめると次のようになります。 ・燃料代:20万円・自動車税:4万5,400〜7万6,400円・任意保険:約5万〜15万円・メンテナンス費:約10万〜30万円・車検:約5万7,325〜6万9,925円(2年毎のため約11万4,650〜13万9,850円の半額分)合計:約45万2,725円〜79万6,325円 ここでの試算の合計は、車を維持するためにかかる最低限の費用となっています。ローンで車を買ったり、駐車場を契約したりした場合、別途費用がかかるため注意してください。また、世代やグレードなどが異なる場合は年間維持費も異なります。 フェアレディZの維持費が高いと思った時の対処法 フェアレディZの維持費が高いと感じたときは、フェアレディZを売却して新しい車への乗り換えを検討するとよいでしょう。 フェアレディZは、歴史が長く、車好きから高く評価されているモデルであるため、高価買取に期待できます。 まとめ 世界中で愛され続けているフェアレディZは、日本を代表するスポーツカーの1つです。フェアレディZを維持し続けるためには多額の費用がかかるため、経済的な余裕がなければ維持は難しいでしょう。 もし、フェアレディZに乗る機会が減っていたり、家庭環境が変化したり、維持するのが大変と感じたりしたときは、フェアレディZの価値を正しく評価できる買取店に売却し、新しい車に乗り換えるのも検討するとよいでしょう。

日産 スカイラインの維持費はどのくらい?費用の内訳や目安を解説

日産を代表するスポーツセダン「スカイライン」。長い歴史をもつ、日本を代表する名車の1つです。今回は、日産の代表車種のスカイラインの維持費がどのくらいかかるのか解説します。「スカイライン」の購入を検討している方は参考にしてみてください。 ▼モデル別の維持費はこちらで解説していますR30 スカイラインの維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説R31 スカイラインの維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説R32 スカイラインの維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説R33 スカイラインの維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説R34 スカイライン GT-R の維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説R35 スカイラインGT-Rの維持費はどのくらい?内訳と安く押さえる方法を解説 スカイラインの特徴 日産 スカイラインは、1957年の初代誕生から半世紀以上の歴史があり、多くのユーザーから「憧れのクルマ」として愛されてきたプレミアムスポーツセダンです。また、スカイラインは最先端技術を採用し、進化し続けているのも特徴となっています。 ここで、各世代のスカイラインの特徴を振り返っていきましょう。 1957年 初代(ALSI型)スカイライン:最高出力の60馬力エンジンを搭載し、当時の国産車最速の最高速度125km/hを誇ったモデル。「運転する喜び」を感じられるセダンは、人々の憧れの存在でした。 1963年 2代目(S50型)スカイライン:1964年の第2回日本グランプリに出場した「スカイラインGT」は、ポルシェ904GTSを7周目で抜き去るという離れ業を成し遂げました。「羊の皮を着た狼」ともいわれる世代です。 1968年 3代目(C10型)スカイライン:3代目スカイラインは、グランドツーリングを楽しむクルマというイメージが定着したモデル。そのボクシーなスタイリングから、「ハコスカ」の愛称で親しまれています。 1972年発売 4代目(C110型)スカイライン:「ケンとメリーのスカイライン」の広告シリーズがヒットし、「ケンメリ」とも呼ばれるスカイライン。累計販売台数は歴代最高の約67万台を記録し、ベストセラーとなりました。 1977年発売 5代目(C210型)スカイライン:「SKYLINE JAPAN」のメッセージとともにデビューした5代目スカイライン。1980年にはターボエンジン搭載車を追加し、省燃費・高性能・低公害・静粛性を妥協なく追及し、80年代が求める新しいGTの姿を実現しました。 1981年発売 6代目(R30型)スカイライン:ポール・ニューマンを広告キャラクターに起用した世代。「走りを追い求める真のGT」の道を歩みました。また、8年ぶりとなる4バルブDOHCエンジン搭載の2000RSを追加したことで「走りのスカイライン」が復活しました。 1985年発売 7代目(R31型)スカイライン:高級スポーティサルーンを目指し、C10以来搭載されてきたL20型からRB20エンジンに変更されました。また、世界初の4輪操舵システム「HICAS(ハイキャス)」を搭載しています。 1989年発売 8代目(R32型)スカイライン:走行性能の徹底的に追求し、ボディサイズを縮小して躍動感のある斬新なスタイリングのボディになりました。また、4輪マルチリンクサスペンションをはじめとする新機軸を多数搭載。16年ぶりに「GT-R」が復活し、レースで再び無敵の存在となりました。 1993年 9代目(R33型)スカイライン:居住性と快適性にスポーツ性を合わせ持つ「卓越した走りの本流グランドツーリングカー」をコンセプトとし、ボディサイズを拡大しながらも、軽量化や重量配分の改善を行いました。 1998年 10代目(R34型)スカイライン:ホイールベースと全長を短縮して剛性を向上させました。新たなボディは"DRIVING BODY"と名づけられ、現在でも車好きから高く評価されています。 2001年 11代目(V35型)スカイライン:従来のスポーツの概念を一変させたスカイラインです。どのような走行状況や路面状況でも常にフラットな姿勢を保ちつつ、快適に速く走るフラットライド思想をもとに、コンパクトなV型6気筒エンジンをフロントミッドシップに搭載した新世代「FMパッケージ」を採用。「プレミアムスポーツセダン」として劇的に進化しました。 2006年 12代目(V36型)スカイライン:「魅惑・洗練・高性能」をコンセプトに、新たに「VVEL」を組み込んだV型6気筒エンジンを搭載。高剛性ボディやアルミ高強度材を多用した新設計のサスペンション、世界初の4輪アクティブステア(4WAS)など、スカイラインらしさを取り入れました。 2014年 13代目(V37型)スカイライン:世界初のステアバイワイヤーを実現した「ダイレクトアダプティブステアリング」や圧倒的な走行性能とトップレベルの環境性能を両立した「インテリジェントデュアルクラッチコントロール」によるハイブリッドパワートレインを採用した13代目スカイライン。日産のセーフティシールドコンセプトを体現する「全方位運転支援システム」を全グレードに標準装備し、世界最高レベルの安全性能も実現しました。 スカイラインの維持費の内訳 日産 スカイラインを維持するためには、燃料代・自動車税・任意保険料の支払い、車検やメンテナンスなどを受けなければなりません。ここからは、スカイラインの維持費の内訳を解説します。 燃料代 燃料代は、世代やエンジンごとに異なりますが、各世代の燃費を平均すると10km/L弱です。1年間に1万キロ走行する場合、燃料が1,000L以上必要となるため、燃料代は17万5,000円以上かかるでしょう。運転の仕方やモデルによって燃費は異なるため参考程度に考えてください。 自動車税 自動車税は、エンジンの排気量によって税額が決まります。日産 スカイラインのエンジン排気量は、1.5L〜3.8Lと幅広く、世代やグレードによって自動車税額が異なります。ここでは、エンジン排気量別の自動車税額を一覧にしました。スカイライン購入時に参考にしてみてください。 【エンジン排気量別自動車税額(初年度登録から13年以上経過して重課された場合)】・1.0L超〜1.5L以下:3万9,600円・1.5L超〜2.0L以下:4万5,400円・2.0L超〜2.5L以下:5万1,700円・2.5L超〜3.0L以下:5万8,600円・3.0L超〜3.5L以下:6万6,700円・3.5L超〜4.0L以下:7万6,400円 このように年式が古いスカイラインになると自動車税が重課され、税額が割高になります。スカイラインを購入するときは初年度登録から何年経過しているのかを事前に調べておきましょう。 任意保険 任意保険の保険料を大手ネット保険で見積もりしてみましょう。 【条件】年齢:30歳等級:6等級使用目的:通勤・通学運転者:本人限定 上記の条件で各世代ごとに見積もりしたところ、自動車保険料は1年間で約4万〜8万円でした。なお、GT-Rのほうが保険料が高い傾向にあります。車種・グレード・年式が異なる場合は、保険料も異なるため、参考程度に考えてください。 車検 車検の費用について見てみましょう。 【ディーラー車検の場合】自賠責保険:1万7,650円(24ヶ月)※2023年時点、離島以外の地域の場合自動車重量税:3万2,800円〜5万400円(24ヶ月)印紙代:1,800円車検基本料金:約8万円(点検・検査・代行費用)合計:約13万2,250円〜14万9,850円 ※車検基本料金は内容や整備工場などにより変動します スカイラインは長い歴史をもつモデルのため、世代によっては初年度登録から13年もしくは18年経過していて、重量税が重課されている場合があります。また、この車検費用は車検にかかる必要最低限の費用です。部品交換や整備・調整をした場合、追加料金がかかります。 メンテナンス費用 スカイラインは、次のメンテナンスをしながら維持することになります。 ・洗車・ワイパーゴム交換・ウォッシャー液・冷却水の補充・エアコンフィルターの交換・ヘッドライトのバルブ交換・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ブレーキオイル交換・エアクリーナー交換・イグニッションコイル交換・MFD液晶パネルの交換 など これらの費用がかかるため、年間10万円程度のメンテナンス費用がかかるでしょう。また、タイヤ交換をしたときは、10万円〜20万円程度の費用が追加で必要となります。なお、メンテナンス費やタイヤ交換代金は、世代やグレードなどによって異なるため参考程度にお考えください。 スカイラインの年間維持費はいくら? スカイラインの維持費をまとめると次のようになります。 ・燃料代:約17万5,000円・自動車税:3万9,600円〜7万6,400円・任意保険:約4万〜8万円・メンテナンス費:約10万円〜30万円・車検:約6万6,125円〜7万4,925円(2年毎のため約13万2,250円〜14万9,850円の半額分)合計:約42万725円〜70万6,325円 上記は、車を維持するためにかかる最低限の費用です。ローンで車を買ったり、駐車場を契約したりした場合、別途費用がかかります。また、年式やグレードなどが異なる場合は、それぞれの費用が異なります。 スカイラインの維持費が高いと思った時の対処法 スカイラインの維持費が高いと感じたときは、スカイラインを売却して新しい車に乗り換えるとよいでしょう。 日本を代表するスポーツセダンのスカイラインの買取額は、世代やグレードによって異なります。スカイラインの中でも人気が高いのは、ハコスカやケンメリなどの旧車、スポーツモデルのGT-Rです。これらのスカイラインは、購入したときの金額以上の査定額になる可能性もあります。そのため、スカイラインを専門としている業者に売却することで、より高値で売却できるでしょう。 まとめ 日本を代表するスポーツセダンのスカイラインは、長い歴史があるだけでなく、レースでの実績や映画で使われるなど、世界的に知られているモデルです。 ただし、スカイラインを維持するためには、さまざまな面でお金がかかるため、保有し続けるのが大変だと感じる方も多いでしょう。維持費が大変だと思ったときは、スカイラインを売却して新しい車に乗り換えるのも検討してみてください。 スカイラインは、世代やグレードにより異なりますが、高値で売却できる可能性が高いモデルです。旧車を専門としている買取店なら高価買取が期待できるため、スカイラインを売却するときは旧車王にご相談ください。

レクサスの維持費は高い?維持するための費用の内訳や目安を解説

日本を代表する高級車ブランド「レクサス」。2005年に日本市場に導入されて以降、幅広い世代から支持されています。今回はレクサスの維持費がどのくらいかかるのか解説します。 ▼モデル別の維持費はこちらで解説していますレクサスのフラッグシップ「LS」の維持費はどのくらい?内訳や目安を解説レクサスISの維持費を徹底解説!年間でいくらかかる? レクサスの特徴 レクサス(LEXUS)は、1989年に北米で誕生したトヨタ自動車の高級車部門(ラグジュアリーブランド)です。日本では、2005年に提供開始されました。レクサスは、従来以上の個性やプレミアム感を重視し、21世紀の新しいグローバルプレミアムブランドを目指しているラグジュアリーブランドです。 日本市場への導入と同時に販売が始まったのは、グランドツーリングセダン「GS」とスポーツクーペ「SC」の2車種です。日本でレクサスブランドの販売が始まった約1ヶ月後には、スポーツセダン「IS」の販売を開始しました。 その後、フラッグシップセダンの「LS」、プレミアムクロスオーバーの「RX」など、順次ラインナップを拡大し、日本国内でもその存在感を強めていきました。 また、スポーツモデル「F」シリーズも展開していることもレクサスの特徴です。レクサスの「F」シリーズは、BMW「M」や「Mスポーツ」、メルセデス・ベンツの「メルセデスAMG」や「AMGライン」、アウディの「RS」や「Sライン」などと同じ立ち位置のモデルとなっています。 「F」シリーズには、各車種に展開されているスポーティモデルの「F SPORT」、高性能スポーツモデルの「IS F」・「GS F」・「RC F」、最高峰スポーツモデルの「LFA」があります。 中でも最高峰スポーツモデルの「LFA」は、「天使の咆哮」ともいわれる甲高いエキゾーストサウンドが特徴で、世界限定500台と限られた台数のみ生産された歴史に残る名車です。生産が終了した今でも高値で取引されています。 レクサスは、日本発のグローバルプレミアムカーとして世界的に認知され国内外問わず人気があるブランドとなっています。 レクサスの維持費の内訳 レクサスを維持するためには、燃料代、税金や保険料、メンテナンス費などが必要です。高額な費用がかかるため、維持が大変と感じる方もいるでしょう。ここからは、レクサスを維持するためにかかる費用の内訳について解説します。 燃料代 レクサスの燃料代を車種別に整理しました。ガソリン車とハイブリッド車に分け、レギュラーガソリン仕様とハイオクガソリン仕様でガソリン料金を区別しています。 1ヶ月に1,000キロ走行を仮定した場合、燃料代は下記の表のとおりです。※()内の発売年は最初に発売された年とは限りません。マイナーチェンジ・モデルチェンジされた年も含みます。 【ガソリン車】 車種名(発売年) カタログ燃費 燃料代(年間概算) GS350(2013年)ハイオク 10.0km/L 1万7,340円(年間20万8,080円) SC430(2009年)ハイオク 8.7km/L 1万9,931円(年間23万9,172円) IS250(2013年)ハイオク 11.6km/L 1万4,948円(年間17万9,376円) RX270(2013年)レギュラー 10.0km/L 1万6,850円(年間20万2,200円) 【ハイブリッド車】 車種名(発売年) カタログ燃費 燃料代(年間概算) GS450h(2012年)ハイオク 18.2km/L 9,527円(年間11万4,324円) IS300h(2013年)レギュラー 23.2km/L 7,262円(年間8万7,144円) RX450h(2013年)ハイオク 16.8km/L 1万321円(年間12万3,852円) HS250h(2013年)レギュラー 20.6km/L 8,179円(年間9万8,148円) CT200h(2012年)レギュラー 30.4km/L 5,542円(年間6万6,504円) ※2024年10月6日時点のレギュラーガソリン全国平均価格、168.5円/Lで算出※2024年10月6日時点のハイオクガソリン全国平均価格、173.4円/Lで算出 自動車税(種別割) レクサスの自動車税(種別割)を車種別に整理しました。なお、ガソリン車は新規登録から13年を超えると、約15%重課され負担が重くなるため維持費をシミュレーションする際には注意してください。重課対象の車種は()に課税後の納税額を表記しています。 【ガソリン車】 車種名(発売年) 排気量 自動車税(種別割) ※()内は重課後 GS350(2013年) 3,456cc 5万8,000円(6万6,700円) SC430(2009年) 4,292cc 7万6,500円(8万7,900円) IS250(2013年) 2,499cc 4万5,000円(5万1,750円) RX270(2013年) 2,671cc 5万1,000円(5万8,600円) 【ハイブリッド車】 車種名(発売年) 排気量 自動車税(種別割) GS450h(2012年) 3,456cc 5万8,000円 IS300h(2013年) 2,493cc 4万5,000円 RX450h(2013年) 3,456cc 5万8,000円 HS250h(2013年) 2,362cc 4万5,000円 CT200h(2012年) 1,797cc 3万9,500円 ※ハイブリッド車は重課の対象外 任意保険料 任意保険の保険料を大手ネット保険で見積もりしてみましょう。条件は次のとおりです。 【条件】年齢:30歳等級:6等級使用目的:通勤・通学運転者:本人限定 【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):3,000万円車輌保険:あり(限定タイプ) 上記の条件で見積もりしたところ、自動車保険料は1年間で11万1,850円でした。なお、今回は、GS450h(GWS191型)を例にしてシュミレーションしています。車種・グレード・年式が異なる場合は、保険料も異なるため、参考程度に考えてください。 車検代 車検の費用について見てみましょう。ここでは、ディーラーで車検を受けた場合のシミュレーションとなっています。 【ディーラー車検の場合】自賠責保険:1万7,650円(24ヶ月)※2024年時点、離島以外の地域の場合自動車重量税:4万5,600円(24ヶ月)※車両重量2t未満の場合印紙代:1,800円車検基本料金:約7万円(点検・検査・代行費用)合計:13万5,050円※車検基本料金は内容や整備工場などにより変動します 上記はあくまで目安の金額です。車種やグレードが異なったり、初年度登録から18年以上経過したりする場合は、車検費用も異なるためご注意ください。また、この車検費用は車検にかかる必要最低限の費用です。部品交換や整備・調整をした場合、追加料金がかかります。 メンテナンス費用 レクサスのメンテナンスには、次の項目があります。 ・洗車・ワイパーゴム交換・ウォッシャー液・冷却水の補充・エアコンフィルターの交換・ヘッドライトのバルブ交換・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ブレーキオイル交換・エアクリーナー交換 など 上記を合わせると、年間10万円程度のメンテナンス費用がかかるでしょう。また、タイヤ交換をしたときは、10万円〜20万円程度の費用が追加で必要です。 レクサスの年間維持費はいくら? レクサスの年間維持費は、車種によりますが約45万〜68万円程度が予想されます。内訳はそれぞれ以下のとおりです。 ・燃料代:6万6,504円〜23万9,172円・自動車税(種別割):3万9,500円〜8万7,975円・任意保険:11万1,850円・メンテナンス費:約10万円〜30万円・車検:6万7,525円(2年分13万5,050円の半額)合計額:38万5,379円〜80万6,522円 ここで紹介した費用は最低限必要なものです。車輌本体のローンや月極駐車場代など、状況によって別途費用がかかります。参考としてお考えください。 レクサスの維持費が高いと思った時の対処法 レクサスの維持費が高く、所有し続けるのが大変と感じたときは、レクサスを手放して新しい車に乗り換えるのも1つの方法です。 レクサスを売却するときは、レクサスの歴史や車種・グレードごとの特徴を理解している業者に依頼すると、相場より高く売ることができるかもしれません。 まとめ レクサスは、日本国内のみならず、海外でも人気があるプレミアムブランドです。プレミアムカーは、時間が経過しても価値が落ちにくいカテゴリーであるため、売却先によって高値で売れるかどうかが変わります。 レクサスを少しでも高値で売りたいのであれば、レクサスに詳しく、プレミアムカーの価値を適正に評価できる旧車王にお任せください。

車のオルタネーターとは?ダイナモとの違いやトラブルの前兆などを解説

オルタネーターは、車にとって重要な部品の1つです。オルタネーターが故障したり不具合やトラブルを起こしたりすると、車を動かせなくなる場合もあります。今回は、オルタネーターの概要や仕組み、ダイナモとの違い、トラブルの前兆などについて解説します。オルタネーターについて調べている方や重要性を知りたい方は参考にしてみてください。 オルタネーターとは オルタネーターは、いわば「発電機」です。車は、エンジンの始動、カーオーディオ・カーナビ、ヘッドライト、ルームランプなど、ほとんどの部品で電力を使っています。そのため、車を動かしたり安全に運転したりするためには、電力が欠かせません。その電力を生み出す装置がオルタネーターです。 オルタネーターの仕組み オルタネーターは、エンジンの回転がプーリー(滑車)に伝わり、コイルの中にある電磁石が回転することで発電します。また、発電した交流電流は、オルタネーターの「整流器」を通じて直流電流に変換され、バッテリーに充電されます。つまり、オルタネーターは、「発電機」と「整流器」で構成されている部品です。 オルタネーターとダイナモの違い オルタネーターと同じ発電機の役割をもつ「ダイナモ」という部品があります。 ダイナモもオルタネーターと同じようにエンジンの回転を利用して発電する部品ですが、ダイナモが発生させる電力は直流電流です。ただし、ダイナモはエンジンの回転が上がらないと十分に発電できません。そのため、オルタネーターより発電効率が低い点がデメリットといえます。 また、オルタネーターのほうが簡単な構造のため、現在ではオルタネーターが発電機の主流として扱われています。 オルタネーターのトラブルの種類 オルタネーターは、走行距離が伸びたり、時間が経過したりすると劣化したり故障したりします。ここからは、オルタネーターのトラブルの前兆を紹介します。ここで紹介するような症状が現れたときは、早めに点検し、必要に応じて修理や部品交換をしてください。 異音 エンジンルームから異音が発生した際には、オルタネーターが故障している可能性があります。エンジンルームから聞こえる異音の原因は点検しなければわかりませんが、「カラカラ」や「キュルキュル」などの異音がしたときは、回転する部品に異常が発生しているケースが多いです。そのため、エンジンルームから異音が聞こえたときは、早めにディーラーや整備工場などに車を持ち込んで点検してください。 電装品の異常 電装品の異常は、電気系統のトラブルや故障が原因です。つまり、オルタネーターが故障している可能性が考えられます。ライト類がチカチカしたり、オーディオなどの電装品に不具合があるときは、電気系統のトラブルの前兆であるため、早めに点検や修理をしましょう。 エンジン出力の低下 オルタネーターが故障すると、エンジンの出力が低下する場合があります。オルタネーターによって発電された電力は、エンジンを動かすのにも利用されています。そのため、オルタネーターが故障して発電できなくなると、エンジンの出力が低下するのです。エンジン始動時や加速時に違和感があるときは、車が動くうちに点検に出し、必要に応じて修理や部品交換をしましょう。 バッテリー警告灯の点灯 バッテリーの警告灯が点灯するのもオルタネーターの故障のサインの1つです。バッテリーの警告灯はバッテリー本体に異常が発生した際にも点灯しますが、バッテリーに関わる電気系統部品のトラブルや不具合でも点灯する場合があります。そのため、バッテリー警告灯が点灯したときは放置せず、早めにディーラーや修理工場に車を持ち込んで点検し、必要に応じて修理や部品交換をしましょう。 オルタネーターの寿命 オルタネーターは消耗品の1つです。そのため、いずれ交換しなければならない時期が訪れます。 オルタネーターは、構成部品の1つであるブラシの摩耗による接触不良やオルタネーター本体のショート、熱などにより寿命を迎えることが多いです。 一般的にオルタネーターの寿命は10年または10万キロといわれています。しかし、必ずしも10年または10万キロ耐えられるというわけではありません。車の使い方や動かす頻度などにより寿命は異なります。そのため、定期点検を受け、電気系統にトラブルがないか定期的にチェックすることがトラブルを防ぐポイントです。 オルタネーターの修理方法 オルタネーターのベアリングやベルトの不具合であれば、修理対応が可能です。しかし、オルタネーター本体が故障した場合は、部品を交換する必要があります。 故障した部位によって修理か部品交換かが変わるため、トラブルや不具合などがあるときはディーラーや整備工場などで点検してもらい、修理で対応するか部品交換するかを決めましょう。 オルタネーターの修理費用 オルタネーターの修理または部品交換の費用の目安は次のとおりです。 修理内容 費用 ベルト交換・ベアリング交換 数千円〜数万円 オルタネーター交換(新品) 数万円〜10万円程度 オルタネーター交換(中古品やリビルト品) 数万円 上記はあくまでも目安であるため、実際に交換する際は見積もりを取るようにしてください。 まとめ オルタネーターは、エンジンの回転を利用して電力を発生させる発電機で、車に不可欠な部品の1つです。オルタネーターが故障すると、最悪の場合車を動かすことができなくなります。トラブルの前兆がみられたときは、ディーラーや整備工場に点検を依頼しましょう。また、オルタネーターが正常に作動することを確認するためにも、定期点検はしっかり受けることをおすすめします。

車のスタビライザーとは?構造・セッティング・交換時期の目安などを解説

車のスタビライザーは、走行性能に影響するパーツの1つです。そもそもスタビライザーとは、どのような役割をもつ部品なのでしょうか。今回は、スタビライザーの機能やセッティングによる走りの違い、スタビライザーの交換などについて解説します。スタビライザーについて調べている方や車の走行性能について知りたい方は参考にしてみてください。 スタビライザーとは スタビライザー(stabilizer)は、日本語で「安定板・安定器・安定剤」など、“安定”を意味する言葉です。その言葉のとおり、車におけるスタビライザーは、車の走りを安定させる部品となります。 車の走りを安定させる部品は他にもあり、それぞれが異なる役割をもちます。その中の1つであるスタビライザーは、コーナリング時の車の傾きを安定させる役割を担う部品です。つまり、車のロールをコントロールする部品なのです。 スタビライザーは、装着されている車と装着されていない車があります。また、ユーザーが求める走行性能に応じてスタビライザーを強化したり、弱めにセットしたり、取り外したりする場合もあります。 スタビライザーは、金属の棒でできており、左右の足まわり構成部品とつながっています。形状は、U字型やコの字型が一般的です。また、本体のロッド/バー、足まわり構成部品との接続部分であるスタビライザーリンク、固定部分に取り付けられるゴム部品のブッシュの3つで構成されています。 スタビライザーのセッティング 車のコーナリング特性は、スタビライザーの前後のセッティング次第で変化します。ここでは、スタビライザーのセッティングによるコーナリング特性を解説します。 コーナーで外側に膨らみにくくしたい場合 コーナリングの際に車が外側に膨らみすぎてしまうアンダーステアの場合は、スタビライザーを次のようにセットすると抑えられます。 前輪:弱め後輪:強め コーナーで内側に入り込みすぎてしまう場合 コーナリングの際に内側に入り込みすぎてしまうオーバーステアの傾向がある場合は、スタビライザーを次のようにセットすると解消されます。 コーナリング初期のオーバーステア:前輪のスタビライザー強めコーナー立ち上がり(駆動力をかけたとき)のオーバーステア:後輪のスタビライザー強め 駆動力が強すぎて膨らんでしまう場合 ステアリングを操作して前輪は曲がろうとしているのに、後輪の駆動力に押し出されて外側に膨らんでしまうプッシュアンダーステアの場合は、スタビライザーを次のようにセットします。 前輪:弱め後輪:弱め ステアリングの反応を向上させたい場合 ステアリングの応答性を向上させたい場合には、スタビライザーを次のようにセットします。 後輪:強め 未舗装路やオフロードを走る場合 未舗装路やオフロードを走行する場合は、コーナリング時の安定性よりもサスペンションそのもののストロークを活かした走りが求められます。そのため、未舗装路やオフロードを走るときは、スタビライザーを取り外し、左右のサスペンションがストロークするようにして、凹凸路面での追従性を高めます。 スタビライザーの交換の必要性 スタビライザーは、コーナリング性能に不満があるときに交換する場合があります。そのため、現在のコーナリング性能に不満がないのであれば交換する必要はないでしょう。なお、ブッシュが劣化したり、スタビライザーの構成部品が破損したりしたときは、パーツの交換が必要です。 スタビライザーの交換のタイミング スタビライザーを交換する時期は、ゴム部品のブッシュが劣化したりひび割れたりしたときなどです。また、直進安定性が悪くなったり、コーナリング時の応答性や追従性が悪化してきたときもスタビライザーの交換時期といえるでしょう。交換が必要かどうかは、ディーラーや整備工場などに相談した上で決めることをおすすめします。 スタビライザーの交換費用 スタビライザーを交換する際にかかる費用は、部品代と工賃の合計です。部品代の相場は、ロッドが1本あたり1万5,000円程度、リンクが2本セットで1万円程度、ブッシュ類が数千円となっています。そのため、前後のスタビライザーを交換した場合の総費用は5〜8万円程度でしょう。 スタビライザーは自分で交換できる? スタビライザーは、自分で交換できます。交換の大体の手順は次のとおりです。 1.車を平坦な場所で停めてジャッキアップする(ジャッキアップの際は車体落下防止措置を必ずしてください)2.左右のタイヤを外す3.リンクとブッシュを取り外す4.スタビライザーを取り外す5.新しいスタビライザーを取り付ける6.リンクとブッシュを取り付ける7.左右のタイヤを装着する8.ジャッキをリジットラックを取り外しジャッキで車を下ろす 交換手順からもわかるように、スタビライザーは自分で交換できるものの、工具やスペースが必要です。 そのため、工具や交換するためのスペースを用意できない場合、作業に不安がある場合は、無理に自分で交換せず整備工場やカスタムショップに持ち込んで交換してもらいましょう。 スタビライザーの注意点 スタビライザーの交換やセッティングでは、サスペンションとのマッチングが重要です。そのため、サスペンションを交換している場合には、サスペンションに合ったスタビライザーをセッティングしなければなりません。 また、純正で装着されているスタビライザーは、純正サスペンションとのマッチングやコーナリング性能を考慮してセッティングされているため、スタビライザーだけを交換すると乗り心地が悪化する可能性もあります。 スタビライザーの交換やセッティングをするときは、サスペンションとの相性も考えながら行いましょう。 まとめ スタビライザーは、車のコーナリングを安定させるための重要なパーツです。コーナーでの走行に不満がある場合はスタビライザーの交換・セッティングでコーナリング性能が改善する場合があります。ただし、サスペンションとの相性によっては、乗り心地が悪化する可能性があるため、交換やセッティングをする際はサスペンションとのマッチングを考えながら慎重に行いましょう。

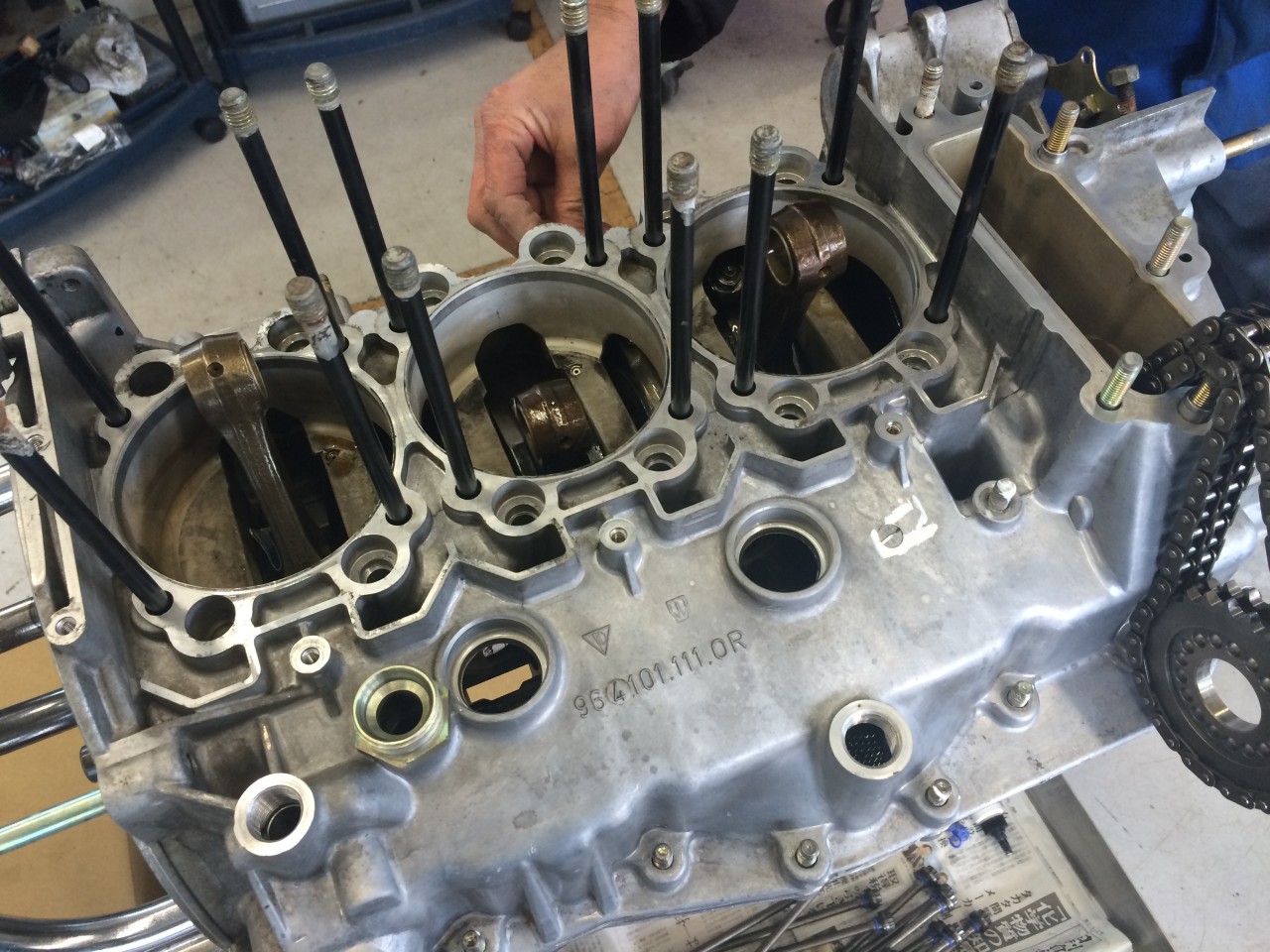

エンジンのオーバーホールとは?意味や内容などを解説

機械の分解・洗浄・部品交換・修理などを意味する「オーバーホール」は、車や時計をはじめ、さまざまな業界で使われている言葉です。それでは、車のエンジンのオーバーホールとは、どのような意味なのでしょうか。 今回は、車のエンジンのオーバーホールでは何をしているのか、どのような効果が期待できるのか、メリット・デメリットについて解説します。エンジンのオーバーホールについて調べている方やオーバーホールを考えている方は参考にしてみてください。 オーバーホールとは オーバーホールとは、機械を分解・洗浄し、再度組み立てて本来の性能を取り戻すメンテナンスのことです。また、分解したときに不具合やトラブルが見つかった場合は、修理や部品交換も行います。 エンジンのオーバーホールは、次の工程で実施されます。 1.車からエンジンを下ろす2.エンジンをパーツ状態になるまで分解する3.部品の洗浄をする4.不具合がある場合は修理や部品交換をする5.エンジンを組み立てる6.動作確認や調整7.車にエンジンを取り付ける このように、オーバーホールは大がかりなメンテナンスです。 オーバーホールに期待できる効果 エンジンのオーバーホールは、エンジンをパーツ単位になるまで徹底的に分解し、各パーツを洗浄するメンテナンスです。そのため、次のような効果が期待できます。 ・エンジン内に蓄積した汚れを徹底的に落とせる・エンジンが持つ本来の性能を取り戻すことができる・修理や部品交換によってエンジンの調子がよくなる オーバーホールのメリット 車のエンジンをオーバーホールするメリットとは何なのでしょうか。ここからは、エンジンオーバーホールの主なメリットを紹介します。 エンジンの調子がよくなる エンジンをオーバーホールすると、エンジンの調子がよくなります。オーバーホールでは、エンジンを分解・洗浄するため、エンジン内部の汚れが徹底的に除去され、エンジンの始動や回転がスムーズになります。 不具合やトラブルが発生しにくくなる エンジンのトラブルや不具合は、エンジン内部に蓄積した汚れや部品の劣化が原因の場合があります。エンジンのオーバーホールでは、エンジン内部の汚れを除去し、劣化した部品の交換・調整などをします。そのため、エンジントラブルや不具合が起きにくくなるのです。 エンジンの性能が回復する エンジンのオーバーホールをすると、エンジンの性能が回復します。 エンジンは、長年使うことによって、汚れが蓄積したり部品が劣化したりするだけでなく、部品同士の摩擦によって発生した隙間によって正常な爆発や回転運動ができなくなります。 汚れ・劣化・隙間によって、エンジンの出力が低下したり不具合・トラブルが起きたりするのです。オーバーホールでは、汚れの除去、部品交換や調整がされるため、長年の使用による汚れ・劣化・隙間をなくすことができます。そのため、エンジンの性能が回復します。 オーバーホールのデメリット 車のエンジンのオーバーホールには、デメリットもあります。ここからは、エンジンオーバーホールの主なデメリットを紹介します。 時間がかかる 車のエンジンのオーバーホールには時間がかかります。車からエンジンを下ろして、分解・洗浄・調整(必要に応じて部品交換)・組立をするため、最低でも数日はかかるでしょう。 また、オーバーホールのために車を預けている間は自分の車に乗ることができません。そのため、オーバーホールを依頼する際は代車を借りられるか確認しましょう。 費用がかかる エンジンのオーバーホールは、時間だけでなく手間もかかります。オーバーホールは、分解・洗浄・組立をできる整備士が手作業で行います。そのため、他のメンテナンスと比べて費用(工賃)が高額です。 オーバーホールができる整備士を探すのに苦労する エンジンは車の心臓ともいわれる重要な部品です。そのため、エンジンのオーバーホールができるベテラン整備士を探すのに苦労する場合があります。 エンジンのオーバーホールを考えているときは、オーバーホールの経験や実績があるか、どのような整備士がオーバーホールするのかなどを徹底的に調べてから依頼しましょう。 オーバーホールの費用 車のエンジンのオーバーホールには、一般的な点検や部品交換以上の費用がかかります。エンジンの種類や部品交換の有無などによって異なりますが、最低でも数十万円〜は必要でしょう。 エンジンのオーバーホールを考えているときは、オーバーホールの費用や所要時間、部品交換などが必要になった場合に最高でどのくらいの費用がかかる可能性があるかなどを事前に聞いてから依頼しましょう。 オーバーホールのタイミング 車のエンジンのオーバーホールは、次のような症状が発生したときに検討するとよいでしょう。 ・エンジンオイルの減りが早い・エンジンオイルがエンジンルームから漏れている・マフラーから白煙が上がる・エンジンの異音がする など これらの症状が起きたときはエンジントラブルが発生している可能性が高く、必要に応じて分解・部品交換・洗浄をする必要があります。 ただし、これらの症状が起きたからといって、必ずしもオーバーホールしなければならないというわけではありません。エンジントラブルが起きたときは、ディーラーや整備工場に車を持ち込み、トラブルの原因を明らかにしてから、修理するのかオーバーホールするのか判断しましょう。 まとめ 車のエンジンのオーバーホールは、エンジンを長持ちさせるために必要なメンテナンスの1つです。ただし、オーバーホールを実施するかどうかは、車の使い方や日頃のメンテナンス、エンジンの不具合やトラブルなどによって異なります。オーバーホールの必要性については、ディーラーや整備工場などに在籍しているベテラン整備士と相談して決めましょう。

車の傷はタッチペンで直すことができる?直せる傷や手順を解説

車の引っかき傷や線傷をそのままにしておくと、見た目が悪かったり、部位によっては錆びたりすることがあるため、早めに直したいと考える方も多いのではないでしょうか。車についてしまった小さな傷は、タッチペンを使うことで手軽に修理できます。 今回は、タッチペンで直せる車の傷の種類や修理方法、よくある失敗例などについて詳しく解説します。費用を抑えつつなるべく早く修理したいがために、タッチペンで車の傷を修理をするときには参考にしてみてください。 タッチペンで直せる傷の特徴 車の傷にはさまざまなタイプがあり、タッチペンで直せるものと直せないものがあります。ここからは、タッチペンで直せる車の傷の特徴について解説します。 塗装部分だけが剥がれたもの 車の塗装部分が剥がれる程度に留まった傷は、タッチペンで直せる可能性が高いです。 車の塗装に使用する塗料は、いくつもの層で構成されています。そのため、塗装の表面部分の剥がれであれば、タッチペンで直すことができます。 もし、塗装が剥がれた部分からサビが発生してしまった場合は、サビを取り除いてからタッチペンで修理してください。また、サビが広範囲に広がってしまったり、穴が空くほどサビてしまっている場合には、タッチペンでは修理できません。ボディの鉄板部分まで傷ついている場合には、修理工場やディーラーなどに相談しましょう。 こすり傷・引っかき傷 こすり傷や引っかき傷の場合は、傷の深さによってタッチペンで修理できるかどうかが異なります。 塗装表面が傷つく程度の浅い傷であればタッチペンで修理できます。しかし、塗装表面だけでなく、ボディの鉄板部分や樹脂部分まで傷ついてしまった場合には、タッチペンでの修理は難しいでしょう。 タッチペン以外に必要な道具 タッチペンで傷の修理をする際には、タッチペンの他にも必要な道具があります。タッチペンで車の傷を修理する際に用意する道具は次のとおりです。 ・タッチペン(ボディカラーと同じ色)・マスキングテープ(修理部分以外が傷つくのを防ぐ)・シリコンオフ(脱脂するときに必要)・サンドペーパー(タッチペンで修理した部分の研磨に使う)・コンパウンド(修理した部分の磨きに使う)・ワックス(最終の磨き上げに使う)・タオルやマイクロファイバークロス(拭き上げや水気を取るときに使う) など いずれも、カー用品店やホームセンター、インターネット通販などで簡単に入手できます。 車の傷をタッチペンで消す手順 車の傷をタッチペンで修理する手順を紹介します。手順を省いたり、誤った順番で作業をすると、きれいに仕上がらなくなることもあるため注意してください。 1.下準備 下準備として、洗車をして車体の汚れをしっかり落とします。また、傷ついた際にできたささくれは取り除き、細かな傷はコンパウンドを使って消しておきましょう。 2.汚れやサビ落とし サンドペーパー(目安:600番)を折り曲げて傷の中の汚れやサビを落とします。このとき耐水サンドペーパーを使用するとしっかり汚れやサビを落とすことができます。 傷の中に汚れやサビが残っていると塗料がボディに乗らない場合があるため、汚れやサビはしっかり落としましょう。 3.脱脂 汚れやサビを落としたら、ボディの脱脂をします。シリコンオフを吹き付け、きれいなタオルなどでしっかり拭き取ってください。 4.マスキング タッチペンで塗装する部分以外を傷つけたり汚したりしないためにマスキングテープを使って傷の周囲をマスキングします。 5.タッチペンで塗装する いよいよタッチペンで塗装する工程となります。塗装するときは、タッチペンに付属している筆で点を打つように塗るのがポイントです。 また、一度に大量の塗料を塗りつけてしまうと液垂れや凹凸ができてしまう可能性があります。そのため、タッチペンで塗装する際は、一度塗ったら塗料が乾くのを待って、再び塗って乾燥させて、また塗るという重ね塗りをして、タッチペンで塗装した部分が周辺のボディより少し盛り上がるまでペイントするのがコツです。 少し盛り上がるまでペイントするべき理由は、塗料が乾燥すると体積が小さくなるためです。後で研磨してきれいに仕上げるためにも、重ね塗りをして周辺のボディより少し出っ張るくらいまでペイントしましょう。 6.乾燥 タッチペンで塗装した部分を完全に乾燥させます。 タッチペンを塗った部分の表面が乾くのにかかる時間は数十分程度です。ただし、季節や天候によって異なり、長ければ数時間かかる場合もあるため、時間に余裕をもって作業しましょう。 また、それだけの時間が経過しても、塗装の内部まで乾燥していないことがほとんどです。次の工程へ進むには、塗装した部分の内部まで乾燥するのを待つ必要があります。 塗装した部分が完全に乾燥するまでにかかる時間は、おおよそ1週間です。長いと感じるかもしれませんが、傷を修理するために必要な時間であるため、気長に待ちましょう。 7.マスキングを重ねる タッチペンで塗装した部分が完全に乾燥したら、最初にマスキングした部分にマスキングテープを重ねます。マスキングを重ねる理由は、この後の工程の研磨のガイドにするためです。重ねるマスキングの枚数は、3〜5枚が目安となります。 8.サンドペーパーでの研磨 サンドペーパーで研磨をしてタッチペンで塗装した部分の盛り上がりを重ねたマスキングの高さまで整えます。このときに使うサンドペーパーは、耐水ペーパーの1000番を使うとよいでしょう。また、サンドペーパーで研磨するときは、研磨パッド(硬めのスポンジ)を使うと均一に研磨できます。 9.コンパウンドで磨く マスキングテープを剥がし、細目のコンパウンドでタッチペンで塗装した部分とボディが平坦になるまで磨きます。平坦になったら、コンパウンドを極細に変えて再び磨き、最後に液体コンパウンド(鏡面)で磨いて仕上げます。 10.ワックスがけ 最後にワックスがけをして、塗装面の保護をしたら完成です。 タッチペンの選び方 タッチペンを選ぶときには、ボディカラーと同じ色を選びましょう。 シルバー、ブラック、ホワイト、ブルーなど、色の区分としては同じでも、パールが入っていたり、色の濃さが違ったりします。そのため、車に取り付けられているコーションプレート(車の詳細情報が記された金属の板)を見て、色番号を確認し、同じ色番号のタッチペンを選ぶことが大切です。 また、車のカタログや契約書などにもカラーコード(色番号)が記載されている場合もあるため、購入当時のカタログや契約書などを確認するのもよいでしょう。 タッチペンは、ディーラーやカー用品店などで購入できます。どちらで購入しても、カラーコード(色番号)が合っていれば問題ありません。金額は、ディーラーの方がカー用品店よりも高い傾向にあるため、少しでも出費を抑えたいのであれば、カー用品店で購入するとよいでしょう。 また、カー用品店であれば、タッチペンでの修理に必要な道具も合わせて購入できます。タッチペン以外の道具を持っていない場合は、カー用品店でタッチペンを含めたツール一式を揃えるのが効率的です。 車のタッチペンのよくある失敗 タッチペンを使った修理では、色がわずかに違っていたり、ペイントが完全に乾燥する前に研磨してしまったりするなど、失敗をすることもあるでしょう。 このような失敗をしたときは、塗料を薄める液剤を使ってペイントを落として塗装し直します。 ただし、塗料を薄める液剤を使いすぎると、直したい部分以外の塗装も落としてしまうことがあるため注意しましょう。また、液剤にはシンナーなどが使われているため、使用する際は通気性がよい場所で使用方法を守って使うようにしてください。 まとめ タッチペンは、車の塗装部分の傷の修理に使えるアイテムです。線傷や引っかき傷などを自分で直す際に使える便利なアイテムであるものの、使い方や手順を間違えると今まで以上に傷が目立ってしまうことがあるため、使用する際は、タッチペンの色や修理手順を間違えないようにしましょう。

ジープ ラングラーの維持費は高い?維持費の内訳や費用の目安を解説

日本国内でも高い人気を誇り、ジープを代表するモデルでもあるラングラー。オフローダーらしい無骨なスタイリングが魅力の1つです。このラングラーの維持費はどのくらいなのでしょうか。今回は、ラングラーの維持費の内訳や費用の目安を解説します。 ラングラーの特徴 ジープ ラングラーは、ジープの「どこへでも行ける。何でもできる。」というブランドスピリットを体現したモデルとして1987年に誕生しました。デビュー以降、ジープらしさを感じられるモデルとして日本国内だけでなく、世界各国で人気を博しています。 2018年に日本での販売を開始した4代目では、ラングラーシリーズ初となるハイブリッドモデルも登場しました。時代の変化に合わせパワーユニットの変更やアップグレードがされているものの、ジープらしい無骨なスタイリングは現在も受け継がれています。 ラングラーの維持費の内訳 ラングラーを維持するためには、定期的なメンテナンス、車検、燃料代や任意保険料などの費用がかかります。ここからラングラーの維持費の内訳を細かくみていきましょう。 燃料代 ラングラーの燃費は、世代やグレード、エンジンタイプなどによって異なります。今回は、2代目のTJラングラーと3代目のJKラングラーを例にして試算します。 TJラングラー 6.2〜7.1km/LJKラングラー 7.1〜7.3km/L ※2011年モデルまで 1ヶ月1,000km走行する場合、TJラングラーだと140〜161L、JKラングラーだと136〜140Lの燃料が必要です。 TJラングラーはレギュラーガソリン仕様であるため、1Lあたりの燃料単価が175円の場合、1ヶ月あたりの燃料代は2万4,500円〜2万8,175円。2011年までのJKラングラーはハイオク仕様のため、1Lあたりの単価を185円とすると、2万5,160円〜2万5,900円です。 1年に換算するとTJラングラーは29万4,000円〜33万8,100円、JKラングラーは30万1,920円〜31万800円かかります。 自動車税 自動車税は、エンジン排気量によって金額が変わります。 TJラングラーの排気量は4.0Lで、販売期間が1996年〜2007年のため初年度登録より13年以上経過している重課対象である可能性が高いです。そのため、自動車税は7万6,400円かかります。 2011年までのJKラングラーは排気量が3.6〜3.8L。こちらも一部モデルが重課対象の可能性があるため、自動車税は6万6,500円〜7万6,400円です。 任意保険 ラングラーの自動車保険料を大手ネット保険で見積もりしてみましょう。ここでは次の条件で自動車保険料を算出します。 【条件】年齢:30歳等級:6等級使用目的:日常・レジャー運転者:本人限定 ■TJラングラー【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):5,000万円車輌保険:なし 年間約8万1,000円 ■JKラングラー【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):5,000万円車輌両保険:なし 年間約10万7,000円 上記の条件でシミュレーションしたところ、自動車保険料は年間約8万1,000円〜約10万7,000円でした。TJラングラーは古いモデルのため車輌保険を付帯できませんでした。JKラングラーも車輌保険なしでシュミレーションしているため、追加で申し込む場合には更に保険料が上がるでしょう。 契約内容や付帯条件によって保険料は変わるため、自分の条件でシミュレーションしてみることをおすすめします。 車検 車検費用について見てみましょう。 【ディーラー車検の場合】自賠責保険:1万7,650円(24ヶ月)※2023年時点の保険料自動車重量税:3万2,800円〜3万7,800円(24ヶ月)印紙代:1,800円車検基本料金:約7万円(点検・検査・代行費用)合計:12万2,250円〜12万7,250円 ※車検基本料金は内容や整備工場などにより変動します 自動車重量税は車輌重量によって税額が決まります。TJラングラー、2011年までのJKラングラーともに2.0t未満に区分され、一部モデルは初年度登録から13年以上または18年以上経過している可能性があるため、重課の対象であるケースが考えられます また、ここでのシミュレーションは必要最低限の車検費用です。部品交換や整備・調整をした場合、追加料金がかかります。 メンテナンス費用 ラングラーのメンテナンスには、次のような項目があります。 ・洗車・ワイパーゴム交換・ウォッシャー液・冷却水の補充・エアコンフィルターの交換・ヘッドライトのバルブ交換・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ブレーキオイル交換・エアクリーナー交換 など これらの費用がかかるため、年間10万円程度のメンテナンス費用がかかると考えられます。また、タイヤ交換をしたときは、10万円〜20万円程度の費用が追加でかかると考えておきましょう。 さらに、部品を取り寄せる場合、部品代が割高となる可能性もあるため、メンテナンス費は多めにかかると考えておくことが大切です。 ラングラーの年間維持費はいくら? ラングラーの維持費をまとめると次のようになります。 燃料代:29万4,000円〜33万8,100円自動車税:6万6,500円〜7万6,400円任意保険:約8万1,000円〜約10万7,000円メンテナンス費:約10万円〜30万円車検:6万1,125円〜6万3,625円(2年ごとにかかる費用の半額分)合計:約60万2,625円〜約88万5,125円 上記の維持費の合計は、あくまでも車を維持するためにかかる最低限の費用です。ローンで車を買ったり、駐車場を契約したりする場合、別途費用がかかります。 ラングラーの維持費が高いと思った時の対処法 ラングラーは、ジープらしい無骨でタフなスタイリングと懐かしさを感じる独特な世界観を持つ魅力的なSUVです。また、ジープブランドの名に恥じないオフロード性能を備えているのもラングラーの特徴となっています。 魅力的な部分が多い一方で維持費がそれなりにかかるため、維持し続けるのが大変だと感じる方も多いでしょう。そのようなときは、ラングラーを手放して新しい車に乗り換えるのも1つの方法です。 ラングラーは、日本国内のみならず世界的に人気と信頼性が高いモデルのため高価買取が期待できます。ただし、売却先によっては、ラングラーの魅力を十分に買取額に反映できないこともあるため業者選びが重要です。 旧車王なら、歴史あるラングラーの魅力を最大限に評価できるスタッフが査定をします。そのため、高価買取してもらえる可能性が高いしょう。ラングラーを手放すときは、ぜひ旧車王にご相談ください。

ハイラックスサーフの維持費はどのくらい?費用の内訳と費用の目安を紹介

トヨタを代表するSUVにまで成長したハイラックスサーフは、トヨタの小型ピックアップトラックをベースにしたSUVです。今回は、ハイラックスサーフの維持費の目安について、燃料費や自動車税、保険料など細分化して詳しく解説します。 ▼モデル別の維持費はこちらで解説しています。トヨタ 3代目ハイラックスサーフ(185系)の維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説 ハイラックスサーフの特徴 トヨタ ハイラックスサーフは、1984年にデビューしたSUVです。ワゴンボディならではの積載性とピックアップトラックの走破性を併せ持つことが特徴となっています。 モデル名からもわかるように、ハイラックスサーフのベースモデルはトヨタの小型ピックアップトラックであるハイラックスです。ピックアップトラックの荷台にキャノピーを乗せてSUVにしたモデルとなっています。 初代はキャノピーがFRP製でしたが、1989年に登場した2代目からスチールボディになりました。1995年には3代目となり、2002年に4代目となっています。4代目ではプラットフォームをランドクルーザープラドと共用していることが特徴です。 日本国内の販売は4代目で終了しましたが、海外では4RUNNERの名で販売を継続しています。 ハイラックスサーフの維持費の内訳 ハイラックスサーフの維持費には、燃料代や自動車税、車検・メンテナンスなどがあります。ここからは、ハイラックスサーフの維持費の内訳や費用の目安を解説します。ハイラックスサーフを検討している方は参考にしてみてください。 燃料代 ハイラックスサーフの燃費は、世代やエンジンのタイプによって異なります。今回は、130系、180系、210系(ガソリンモデルのみ)を例に挙げてシミュレーションします。 130系 6.4〜9.1km/L180系 7.7〜9.1km/L210系 8.3〜8.9km/L 1ヶ月1,000km走行する場合に必要となる燃料は109〜156L。1Lあたりの燃料単価が175円の場合、1ヶ月あたりの燃料代は1万9,075円〜2万7,300円です。1年に換算すると22万8,900円〜32万7,600円かかります。 自動車税 自動車税は、エンジン排気量によって税額が変わります。今回シミュレーションするハイラックスサーフのエンジン排気量は以下のとおりです。(ガソリンモデルのみ) 130系 2.0〜3.0L180系 2.7〜3.4L210系 2.7〜4.0L 130系と180系、そして210系の一部モデルは初年度登録から13年以上が経過している可能性が高いため、自動車税は4万5,400円〜7万6,400円かかります。 任意保険 自動車保険料を大手ネット保険で見積もりしてみましょう。ここでは次の条件で自動車保険料を算出します。 【条件】年齢:30歳等級:6等級使用目的:日常・レジャー運転者:本人限定 ■130系【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):5,000万円車輌保険:なし 年間約9万3,000円 ■180系【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):5,000万円車輌保険:なし 年間約7万6,000円 ■210系【補償内容】対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):5,000万円車輌保険:なし 年間約10万円 自動車保険料は年間約7万6,000円〜10万円でした。ただし、この保険料には車輌保険が含まれていないため、単独事故や自然故障などによる車両トラブル発生時に保険を使えません。車両保険に加入したいのであれば、年式が古い車も対象となる保険会社で契約するとよいでしょう。 車検 車検費用について見てみましょう。 【ディーラー車検の場合】自賠責保険:1万7,650円(24ヶ月)※2023年時点の保険料自動車重量税:4万5,600円〜5万400円(24ヶ月)印紙代:1,800円車検基本料金:7万円(点検・検査・代行費用)合計:13万5,050円〜13万9,850円 ※車検基本料金は内容や整備工場などにより変動します 今回例に挙げたハイラックスサーフはいずれも車輌重量2.0t未満に区分されます。(ガソリンモデルのみ)また、初年度登録から13年以上または18年以上経過している可能性があるため、重課された税額で自動車税を試算しました。 ここでのシミュレーションは必要最低限の車検費用です。そのため、部品交換や整備・調整をした場合、追加料金がかかります。 メンテナンス費用 ハイラックスサーフのメンテナンスには、次のような項目があります。 ・洗車・ワイパーゴム交換・ウォッシャー液・冷却水の補充・エアコンフィルターの交換・ヘッドライトのバルブ交換・エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・ブレーキオイル交換・エアクリーナー交換 など これらの費用がかかるため、年間10万円程度のメンテナンス費用がかかる可能性があります。また、タイヤ交換をしたときは、タイヤの銘柄により異なりますが、10万円〜20万円程度の費用が追加でかかると考えておきましょう。 ハイラックスサーフの年間維持費はいくら? ハイラックスサーフの維持費をまとめると次のようになります。 燃料代:22万8,900円〜32万7,600円自動車税:4万5,400円〜7万6,400円任意保険:約7万6,000円〜約10万円メンテナンス費:約10万円〜30万円車検:6万7,525円〜6万9,925円(2年ごとにかかる費用の半額)合計:約51万7,825円〜87万3,925円 ハイラックスサーフは、年間50万円以上の維持費がかかります。ただし、この維持費は、あくまでも車を維持するためにかかる最低限の費用です。車をローンで購入したり、駐車場を借りたりする場合、別途費用がかかります。 ハイラックスサーフの維持費が高いと思った時の対処法 ハイラックスサーフは、 最低でも年間50万円以上、毎月4万円以上の維持費がかかります。この維持費が高いと感じたときは、ハイラックスサーフを手放して、新しい車に乗り換えるのも手段の1つです。 もし、ハイラックスサーフを売却するときは、ハイラックスサーフに精通し、日本国内だけでなく海外における車の需要も考慮してくれる業者に査定を依頼しましょう。 ハイラックスサーフは、日本国内でも人気ですが、海外での人気が非常に高いモデルです。そのため、日本国内のみならず海外の人気の高さも査定額に反映してくれる業者の方が高価買取されやすいといえます。 旧車王であれば、年式が古い車だけでなく、海外での人気が高い車の査定も得意としています。ハイラックスサーフの売却を検討し始めたときは、旧車王にお問い合わせください。