「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

モテる男の必需品!プレリュードからデートカーのお株を奪った日産シルビア

バブル期に、若者から「デートカー」と呼ばれていた車があります。特に、先駆けとなったホンダ プレリュードの人気は高く、デートカーの王者としてモテる男の必需品でした。そんなデートカーの王者、プレリュードのお株を奪ったのが1988年発売の日産 S13型シルビアです。 今では、ドリフト車のベースとして知られるS13型シルビアが、「デートカー」というなんともナンパな響きのカテゴリで、なぜ王者プレリュードを逆転できたのかをご紹介しましょう。 プレリュードのデートカーとしての牙城を崩したS13型シルビア バブル景気真っ只中の1980年代から1990年代当時、スタイリッシュな外観と、上質な内装を施した2ドアクーペをデートカーと呼んでいました。 当時は、女性をデートに誘うなら車を持っていることが必須条件であり、なおかつ、女性が助手席に座りたくなる、いわゆる“かっこいい車”がデートカーと呼ばれ、若者から絶大な支持を集めたのです。特に大ヒットしたホンダ 3代目プレリュードはデートカーという言葉を浸透させた存在で、デートカーの王者として君臨。しかし、日産 S13型シルビアが1922年に登場するとその牙城は崩れることになります。 スペシャルティカーとして群を抜いていたシルビア デートカーと呼ばれた車は、ほとんどがスペシャルティカーとして販売された車でした。 スペシャルティカーとは、大衆車とスポーツカーの中間のような存在で、車両価格を比較的安価に抑えつつ、本格スポーツカー並の性能は無いながらも、スポーティでかっこいいデザインや、上質な内装を施した車両のことです。 リトラクタブルヘッドライトや低いボンネットなど、先行していたプレリュードも十分スポーティでした。しかし、エンジンはNAのみの設定で、スポーツカーとしてはややおとなしめでした。一方で、後発のS13型シルビアは、低くシャープな外観と共に、FRレイアウト採用。さらにターボエンジンの設定もあり、スペシャルティカーの枠を超えて、スポーツカーとしても十分に楽しめる仕様だった点が支持を集めました。 エンジンパワーが根本的に違ったS13型シルビア デートカーとして君臨していたプレリュードを、シルビアが逆転した大きな理由の一つに、エンジンの違いがあります。 S13型シルビアには、最高出力175馬力を発生する1800cc 4気筒ターボ CA18DETエンジンを搭載したグレードが用意され、圧倒的パワーによる鋭い加速性能は若者の心を掴みました。一方プレリュードのエンジンは、最高出力145馬力のB20A型。滑らかな吹け上がりは流石ホンダという仕上がりでありながら、パワーは控えめでスポーツカーとしてはやや物足りない印象でした。 FRレイアウトと誰でもスポーティな走行を楽しめる足回りで勝負あり 運転の楽しさ点でも、当時本格スポーツカーでは主流だったFRレイアウトの採用や、安定性や操作性を向上させた先進的な足回りを装備したシルビアに軍配があがりました。 本格スポーツカーには価格的に手が出ない若者がターゲットとはいえ、スタイリッシュな外観や上質な内装と同様に、スポーティな走りも人気を得る重要な要素だったのです。 結果的にFRレイアウトの採用が命運を決した FRの大きな利点の一つが、コーナーでステアリングを切って、アクセルでぐいぐい曲げていく、スポーツカーならではのダイナミックで素直なハンドリングです。一方、当時のFF車はスポーツカー並みに早いコーナリングをスムーズに行うためには、高度なアクセルワークとステアリングワークが必要。腕に覚えがないとすぐに不自然な挙動となってしまいます。 S13型シルビアは、スペシャルティカーでありながら、ハイパワーエンジンをFRレイアウトで搭載したことで、本格スポーツカー並みの走行性能を発揮したのです。さらに、FRレイアウトを採用したことで、後のドリフトブームでドリフト仕様のベース車両として、新車販売終了後も長い期間人気を集めました。 スポーツ走行に耐えうる足回り設計だったシルビア S13型シルビアの足回りは、当時新開発のマルチリンクサスペンションに加えて、後輪にも舵角を与えるHICAS-IIが装備されていました。 HICAS-IIとは、高速走行時に前輪のステアリング操作と同位相(同じ方向)に後輪を動かし、高速時の操縦安定性を高める日産の後輪制御装備です。アライメント変化を抑えたマルチリンクサスペンションでコーナリング時の安定性を高め、HICAS-IIによって高速安定性も確保したことから、誰でも簡単にスポーティな走行を楽しめました。 一方で、ダブルウィッシュボーンに4WSを採用したプレリュードも、シルビア同様の先進の足回りであることに変わりはありません。ところが、FFというレイアウトの制約と、4WSの挙動にやや癖があったため、シルビアに比べると運動性能は決して高いとは言えませんでした。特にホンダがこだわって開発した機械式4WSは、低速時に後輪が前輪と逆に向く逆位相、高速時には前輪と同じ方向に向く同位相に変化。逆位相は低速時に小回り性能を向上させ、同位相は高速時の安定性を向上させます。 しかし、上級ドライバーにとっては同位相から逆位相に切り替わる際にハンドリングが不自然になることや、操舵時の違和感などがストレスとなり、その一方で運転が苦手な人はそもそも4WSのメリットをあまり感じることができませんでした。 まとめ プレリュードをはじめとする多くのスペシャルティカーは、スポーツカーを目指しながらも、走行性能は大衆車の域を出ませんでした。一方シルビアは、スペシャルティカーというカテゴリにありながら、他車種とは一線を画す、本格スポーツカー並みの動力性能と操作性を持っていたことで絶大な支持を集めたのです。 車離れが進む現在では、大衆向けの車は実用的な車ばかりとなってしまいましたが、ただ楽しむための車として存在していた、デートカーの魅力に改めて想いをはせてみてはいかがでしょうか。

まさに究極のメーカーチューンド!三菱 ランサーエボリューションの魅力に迫る

三菱 ランサーエボリューションは、通称ランエボと呼ばれ、その類まれな高い走行性能により、多くのファンから愛され、モデルの種類がざっくりと分けても10種類もあります。そこで、ランエボの各モデルの紹介とともに、その中でも性能が突き詰められ、ファンの間でも人気が高い「V」~「IX」に焦点を当ててご紹介していきます。 24年間を走り抜けたランエボの歴史 小型軽量なボディに、ハイパワーなターボエンジンに4WDを組み合わせ、今現在も絶大な人気を誇るランエボの歴史は、1992年に限定2500台で発売された初代ランサーエボリューションから始まります。 第一世代と呼ばれるランエボ「I」から「III」では毎年改良が行われ、250PSだった2.0Lインタークーラーターボエンジン「4G63型」は、ランエボIIIでは270馬力までパワーアップされます。 そして、ベースであるランサーのフルモデルチェンジに合わせ誕生したランエボIVで、エンジンの最高出力は当時の自主規制枠いっぱいの280PSを発生。さらに電子制御式の車両運動統制デフ「AYC(アクティブ・ヨー・コントロール)」を初採用し旋回性能とトラクション性能を飛躍的に向上させました。 頭打ちの馬力からさらに性能を伸ばした「V」 ランエボの主戦場であるWRCでは、1997年から「WRカー規定」が導入される中、1998年に発売した「V」以降ではそれまでのWRC規定の「グループA」のまま参戦。よりも改造範囲が拡大された「WRカー規定」の導入により、ブリスターフェンダーを装着してトレッドを拡大したするとともに、タイヤサイズは「IV」の205/50R16 から225/45R17へとサイズアップしました。 「IV」の時点で当時の280馬力の自主規制値に達していましたが、ピストンの軽量化やタービンの改良、大容量インタークーラーの採用により、最大トルクをそれまでより2kgmアップの38.0kgmとし、低回転からの加速性能を底上げ。1998年のWRCでは年間13戦を上げ「マニュファクチャラーズチャンピオン」を獲得します。 ストイックなチューンナップで快挙を達成した「VI」 1999年にはフロントバンパー形状の変更やリアスポイラーの2段化、大型オイルクーラーを装備し、主に空力性能と冷却性能をアップした「VI」が登場します。 バンパー形状変更やオイルクーラーへの走行風を当てるために、ナンバープレート位置は助手席側にオフセット。ランエボのチャームポイントともいえる助手席側にずれたナンバーは、この「VI」から採用されていました。この「VI」において、ラリードライバー「トミ・マキネン」が「III」から数えて4年連続でWRCチャンピオンを飾るという快挙を果たします。 新世代の「VII」はACDの導入で運動能力を強化 フルモデルチェンジを経て、第3世代を迎えたランエボ「VII」は2001年に登場します。 2000年に発売された「ランサーセディア」をベースにしたことで、それまでよりもホイールベースとトレッドを拡大。ボディは軽量化を努めたうえに、剛性は従来の1.5倍と、工夫が凝らされたモデルでした。エンジンの最大出力は280psから変わりませんが、最大トルクは39.0kg・mとさらに力強さを増しています。 そして、「VII」から初搭載された新開発の「ACD(アクティブ・センター・デフ)」はセンサーから路面状況を判断し、ドライビングに合わせた適切なトルク配分を電子制御で行ってくれるという優れもので、それまでのAYCと組み合わせることでさらに高い駆動能力と旋回能力を得ることに成功。ACDには「舗装路(TARMAC)」、「未舗装路(GRAVEL)」、「雪道(SNOW)」と、3つの走行モードが設けられ、、日常走行にも役に立つシステムになっています。さらにランエボでは初のATグレードの「GT-A」が登場するなど、ライトユーザーにも合わせた販売展開を見せていました。 「VIII」で性能はさらに突き詰められ、「8.5」まで登場 2003年には、特徴的な富士山型のグリルにより、顔の雰囲気が変わった「VIII」が登場しました。 4G63エンジンは未だ継続ながらも、ターボチャージャーにさらなるセッティングを施し、最大トルクは40.0kg.mに到達します。そして駆動系には、それまでのAYCの性能を見直した「スーパーAYC」が装備され、旋回性能がアップ。前後に配分される駆動力の限界値を2倍まで増やし、さらに強いトルクをかけられるようになったことで、唐突なアンダーステアは起きにくくなっています。 また、ランエボ「8.5」ともいわれる「ランサーエボリューションVIII MR(ミツビシレーシング)」が2004年に発売。国産量産車では初となるアルミ製のルーフパネルを採用し、4kgの軽量化。ショックアブソーバーはビルシュタイン社との共同開発で操縦性を向上し、最大トルクを40.8kg.mまで引き上げるなど、「VIII」の完成度をさらに高めています。 「MIVEC」でさらに躍進する「IX」 2005年には、最後の4G63エンジン搭載車となった「IX」が登場します。 最大出力は変わらず280PSのままでしたが、ターボチャージャーのコンプレッサーの仕様変更と、連続可変バルブタイミング機構の「MIVEC」の採用により、最大トルクは41.5kgmまで増強。低回転から高回転までパワーを無駄なく、存分に発揮できるようになりました。 「IX」では珍しい試みとして、2500台の限定生産でランエボのステーションワゴンタイプも発売されました。「エボワゴン」は日常での使用を考慮した形でありながらも、ベースの「IX」から性能はほぼ落とさず、車両後部が重くなったことにより、車両バランスはむしろ改善されているという変わり種のモデルです。 最強にして最後のランエボ「X」 そして、2007年には、これまでのランサーからギャランフォルティスにベースを変更した、ランサーエボリューションXが登場します。 新開発の4B11型MIVECインタークーラーターボエンジンを搭載し、前期モデルは280ps、2008年以降の後期モデルは300psを発生。トランスミッションは5MTのほか、AT限定免許でも乗れるツインクラッチの6速SST が組み合わされます。ランエボの速さを決定づけてきたと言っても過言ではない4WDシステムは、これまで熟成してきたあらゆる電子制御デバイスを統合制御するS-AWDを採用。駆動力と制動力を4輪それぞれで高度に制御し、あらゆる路面状況で高い安定性と操作性を誇ります。 そんなランエボXですが、2015年4月に限定1000台で発売された「ランサーエボリューション ファイナルエディション」で生産を終了。ランエボ約24年間の歴史に幕を下ろすことになりました。 「トミー・マキネン」の名を冠したハイチューン公道マシン 4年連続ドライバーズタイトル獲得を祝して、2000年には特別仕様車「ランサーエボリューションVI トミー・マキネンエディション」が発売されます。 チタンアルミ製のハイレスポンスターボチャージャーを採用し、最大トルクの発生回転数を3000rpmから2750rpmまで下げ、低い速度域からの加速性能をアップ。舗装路用の専用サスペンション、新開発の大口径スポーツマフラー、フロントストラットタワーバーを装備して車高はローダウン化など、コンセプトは公道向けとしながらも、ほぼレーシングマシンのようなスパルタンな仕様です。 そして装着されるレカロ製バケットシートには「TOMMI MAKINEN」の名が刺繍されており、特別感を演出。「トミー・マキエディション」は現在でもその人気は途絶えず、ファンからは「ランエボ 6.5」の愛称で親しまれています。 中古車市場でもかなりの人気 世界的にも人気のラリードライバー、トミー・マキネンの名を冠し、ターマックようにチューニングされた「ランサーエボリューションVI トミー・マキネンエディション」は、現在でも人気のモデル。 その証拠に、現在の買取相場情報を見ると100~700万円程度と、状態によってはかなりの高値買取が期待でき、20年以上前の車と考えればかなり高値で推移していることが分かります。また、トミー・マキネンエディションと同じくらい人気があるのが、ランサーベース最後のモデルとなる「IX」です。 買取相場はGSR エボリューションIXが130~350万円、GSR エボリューションIX MR200~500万円と、こちらもかなりの高値で取引されています。 まとめ ランエボは長い歴史の中で多くのエボリューション(進化)を遂げてきました。 第一世代の「I」から「III」はまだ未成熟ではありますが、その分車重が軽く、最大出力も250ps~270psと現在でも十分通用するスペックを持ちます。第二世代の「IV」から「VI」では最大出力が自主規制の280psに達したことにより、トルクの増強をはじめとした最新技術をフル活用。WRCでも大活躍を果たしたもっとも脂の乗った世代です。 第三世代の「VII」から「IX」はボディサイズが多少大きくなったものの、ACDやMIVECの採用、強化グレードの「MR」の登場など、それまでの知識と経験を総動員し、まさしくメーカーチューンドの究極モデル。第四世代の「X」はベース車やエンジンの変更があり、それまでのランエボからは風変りしましたが、最高出力、最大トルクともに大幅アップし、まさに最終モデルにふさわしいスペックです。 三菱 ランサーエボリューション、通称ランエボは初代から戦うための車として生まれ、エンジニアの知恵と努力の結晶のような車です。どの世代のモデルでもユーザーの満足のいく走りを見せてくれるのは間違いありません。 [ライター/増田真吾]

魅惑のロータリーエンジン! オーバーホールの基準や相場は?

世界でも稀有な唯一無比の名機として知られる、マツダの名機ロータリーエンジンは、通常のレシプロエンジンに比べてコンパクトで軽量。また、中心のローターによる回転運動は振動やパワーロスも少なくまさに夢のエンジンです。しかし、そんな一見メリットばかりに映るロータリーが、2012年をもって生産終了を迎えたのはなぜでしょうか? 燃費と環境性能が最優先の時代には合わなかったロータリーエンジン ロータリーエンジンが途絶えてしまった大きな要因は“採算性”の乏しさに尽きます。 まずユーザーにとって大きなデメリットと言えるのが燃費の悪さで、最後のロータリー搭載車となったRX-8で実数値6〜8km/L前後。ターボを装着したFC型やFD型のRX-7では、5km/Lを下回ることも少なくありません。また、構成部品点数が少ないからこそ、確実なメンテナンスとそれを請け負う確かな技術が要求されます。その結果、ロータリーエンジンを本来の性能で維持していくためには、それなりの手間と費用を覚悟しなければなりません。 運転の楽しさやスポーティーな走りを求める層は激減する一方、今や電気自動車をはじめハイブリッド車がもてはやされるいま、ロータリーエンジンは時代に合わないと判断されてしまったのです。 ロータリーエンジンに欠かせないオイル交換とオーバーホール 燃費と環境性能ばかりが注目される昨今では、デメリットばかりに見えるロータリーエンジンですが、やはりその滑らかで鋭い回転フィールはナニモノにも代えられない魅力です。 そんなロータリーエンジンの性能を維持し、快適に維持していくためには、確実なオイル交換とオーバーホールが欠かせません。 ロータリーエンジンのオイル管理はシビア 通常のレシプロエンジンとは構造が異なるため、エンジンオイルは単なる潤滑油という役割以上に重要であり、定期的な交換と慎重な管理が必要です。 最低でも3000kmでオイル交換、できればその都度のフィルター交換をおすすめ。ただし、構造上エンジンオイルも燃料と一緒に燃えるため、通常のレシプロエンジンよりも早くエンジンオイルは減少します。そのため、距離に限らずオイル量のチェックはこまめに行うようにしましょう。 また、粘度はFC型やFD型のRX-7なら10W-40とやや硬め、RX-8ならば0W-30がおすすめです。 平均8万km以上でオーバーホールが必要になる 燃焼室が移動しながら爆発する構造のため、ロータリーエンジンには特有のトラブルがあります。その代表的なトラブルが圧縮抜けです。 回転するロータリーの気密を保持しているのは、三角形のローター頂点にあるアペックスシールとサイドハウジングとのあいだにあるサイドシール。これらのシール類のすき間にススや異物が入り込むことで動きが阻害され、十分な気密を保持できなくなってしまうのです。 MTなのかATなのか?また使い方によっても違いはありますが、十分なメンテナンスをされてこなかった個体で50000km前後、平均でも8〜90000km前後で圧縮抜けの症状が現れます。明らかに始動性が悪くなった、力不足を感じた場合にはオーバーホールを考えた方が良いかもしれません。 オーバーホールの判断基準はコンプレッション オーバーホールが必要かどうか判断する大きな基準である圧縮圧力。コンプレッションとも言われるこの圧縮圧力は、ロータリーエンジンの健康状態を計るバロメーターです。 計測方法は250rpm回転数を基準に、1ローター3室、前後それぞれのコンプレッションを測定。標準の基準値は850kpa(RX-8は830kpa)ですが、万が一下限値とされる700kpa(RX-8は650kpa)を下回った場合。また、1ローター3つある燃焼室に150kpa以上の差がある場合や、前後ローターで100kpa以上差がある場合はオーバーホールが必要と判断されます。 オーバーホール費用は個体によって異なる ロータリーエンジンのオーバーホール費用について、30万円程度からというのが相場です。しかし、それはあくまでもアペックスシールやサイドシール、さらにオーバーホールにともなって必要になる最低限の消耗品を交換する程度と考えておきましょう。 万が一ローターの交換が必要ならば50万円は必要となり、各部の研磨や補機類の交換などが加算されれば、最悪の場合100万円近い価格になる可能性も0ではありません。これからロータリーエンジンのオーバーホールを検討している方は、信頼できる専門ショップとよく相談することがおすすめです。 ロータリーエンジンが持つ魔力にも似た魅力 通常のレシプロエンジンであれば、よほどのことが無い限りオーバーホールをする必要はありません。しかし、ロータリーエンジンはその特異な構造のため、どんなエンジンでも定期的なオーバーホールは必須。特にファミリーカー的な使われ方をする傾向の強いRX-8は圧縮不足による始動不良を起こす車両が多く、マツダ純正のリビルトエンジンが存在するほどです。 そんな手間とお金の掛かるロータリーエンジンですが、それでも人気が衰えないのはロータリーエンジンにしかない魅力があるからにほかなりません。あの軽快で滑らかな吹け上りとトルク感、さらに独特な音を一度でも体験してしまったら最後。多くの車好きがその魔力にも似た魅力から逃れられなくなってしまうのです。 [ライター/増田真吾]

高級で速い最強のバブリーセダン!シーマ現象を巻き起こした日産 初代シーマ

バブル景気に湧いていた1980年代後半に、「シーマ現象」という社会現象まで引き起こした高級車があります。 255馬力ものパワーを発生する、新開発のV型6気筒DOHCターボエンジンに、先進のエアサスペンションを装備し、最上位グレードは500万円超にもなった、日産 Y31シーマをご紹介します。 バブルという時代を反映して生まれた、初代シーマY31型 日産 Y31シーマは、既に販売されていたトヨタの高級車、クラウンの3ナンバーモデルに対抗するために開発されたピラーレスハードトップ車です。 当時クラウンを始め他社の3ナンバー車は、5ナンバー車の派生という位置付けだった中、Y31シーマは3ナンバー車専用車種として開発されました。この点がクラウンとの差別化にもつながり、ベースグレードでも300万円超という価格にも関わらず、販売初年度で36,400台の販売するほど大ヒット。「シーマ現象」という言葉まで生まれたのです。 バブルの象徴シーマ現象 Y31シーマ発売当時の日本は、いわゆるバブル景気の絶頂期を迎えようとしていたタイミング。高級志向が加速して、とにかく高価で高級ものを買うことが正義といった風潮がありましたした。 最上位グレードが500万円超にもなったシーマは、とにかく高いものを買いたいという当時のニーズに見事にマッチ。高級3ナンバー車としては、異例の大ヒットとなったことで、シーマ現象という言葉が生まれたのです。 伊藤かずえさんも乗っている Y31シーマシーマ発売当時から、今も女優として大活躍している伊藤かずえさんも、有名なシーマオーナーです。 当時から30年以上乗っている伊藤さんの所有しているモデルは、もちろん最上位のタイプIIリミテッドで、255馬力のVG30DETエンジンを搭載。日産自らが伊藤さんのシーマのレストアを行うことを発表し、大きな話題になりました。 国内最強の255馬力を発生する新開発エンジン Y31シーマに搭載されたエンジンは、NAとターボの吸気方式の異なる2種類の3リットルエンジン。どちらのエンジンも国産初のV型6気筒エンジンとなったVG型エンジンをDOHCモデルに進化させ、NAエンジンのVG30DEは、スポーツカーとして人気の高かったZ31フェアレディZにも搭載されていました。 さらに、新開発となったターボ仕様のVG30DETは、255馬力ものパワーを発揮しています。 上位グレードに搭載の255馬力ターボエンジン 上位モデルのタイプII-sとタイプIIリミテッドに搭載された新開発のVG30DETは、255馬力を発生し、当時、国産最強エンジンとも言われました。そんな最強エンジンのハイパワーを受け止めるには、Y31シーマのシャシーはやや役不足。アクセルを踏み込むリアが大きく沈み込み、ウィリーをしそうになるほどの爆発的な加速を見せます。 この尻下がり加速姿勢は、エンジンがシャシー性能を上回っていたことに加え、バイクのスイングアームのように後輪を前側から引っ張る形のセミトレーリングアームというサスペンション構造を採用していたことも大きな要因でした。押し出し感と威厳のある顔つきのY31シーマが、時にはお尻を擦りながら猛然と加速していく姿は、みんながパワフルだったバブル期を象徴する景色だったとも言えるでしょう。 エアサスについて 高級車として開発されたY31シーマは、足回りもエアサスペンションを装備するという豪華仕様。通常のバネを使用したモデルもありますが、やはりY31シーマを語るのであれば“エアサスモデル”は外せません。 先進の技術で高度なコントロールが可能だった Y31シーマのエアサスは、4つのモードを選択すると、走行状態や路面状況に応じて、車高、バネレート、減衰力をそれぞれ自動で制御する電子制御式。例えば、スポーティモード選択時に高速走行を行うと、車高が低くなり、減衰力がミディアムに制御され、走行安定性を確保します。 泣きどころは壊れやすさと高額な修理費用 ユーザーの好みにセッティングできるエアサスですが、最大の弱点は、お約束とも言われるほど故障が多かったこと。数年経つと発生する故障で、特に多かったのはエア漏れです。 エア漏れの原因は、エアチャンバー(空気バネ)本体の破損やパイピングの継ぎ目などさまざま、最悪の場合、数十万円以上の費用がかかることもあります。また、例え過去に修理したことがあったとしても、数年すると再び故障する可能性も低くありません。そこで、純正のエアサスを取り払い、社外品の車高調整式サスペンションに交換するユーザーも多くいます。 まとめ Y31初代シーマは、高額でも飛ぶように物が売れたという“バブル”の時代背景を追い風に、ボディ、エンジン、足回りと惜しげもなく資金を投入して開発されました。当時の国産車ではまだ限られていた、3ナンバー車の大きな車体、豪華な内装、そして高級車とは思えないパワーと加速性能、文字通り日産の技術を結集。当時の国産車の中で、最高峰に君臨するマシンであったことは間違いありません。 当時新開発だったVG30DETは、同じくV6エンジンで現在も製造されている、VQ型エンジンの礎となり、3ナンバー専用車種としてヒットしたことは、Y31シーマの翌年に発売されたトヨタ セルシオの登場にも大きな影響を与えたと言われています。 あまりにも爆発的に売れ、時代を象徴する存在にまでなってしまったY31初代シーマは、“バブルの徒花(あだばな)”と言われてしまうことも少なくありせん。しかし、効率重視の現代からすれば無駄と言われてもおかしくないほどの開発費を投じたことは、決して無駄ではなかったのです。 [ライター/増田真吾]

30セルシオの前期と後期の違いは外観!簡単な見分け方を解説

トヨタの高級セダンとして君臨していたセルシオの中で、今でも特に人気の高いのが、トヨタブランドとして最終型となる30系セルシオです。30系セルシオは、発売後にマイナーチェンジを行っていて、その前後で仕様が異なります。 今回の記事では、30系セルシオのマイナーチェンジ前後に注目して、その違いを詳しく解説しますので、いくつ知っているか確認してみてください。 トヨタブランド最後のセルシオ UCF30/31型セルシオ、通称30セルシオはトヨタの高級車の定番、クラウンを超える車格として市場に投入されたセルシオの3代目モデルです。30系セルシオを最後に、セルシオのベースとなったLSシリーズを販売するレクサスに移管されたため、3代目セルシオがトヨタブランド最後のセルシオとなりました。 元々、最高級車という位置付けで開発されたセルシオですが、特に3代目となる30系セルシオは、「21世紀の最高級車の頂点のあり方の深求」というテーマで開発され、ボディサイズや内装の豪華さだけではなく、数々の先進の装備も投入されたモデルでした。 また、途中でマイナーチェンジも実施され、前期モデルと後期モデルが存在しています。 グレードやオプションが細分化されていた 多くのグレードやオプションが設定されていたのも、30系セルシオの特徴です。花形は、エアサス装備で車両形式も異なるC仕様で、それ以外に、基本となるA仕様やB仕様、スポーティなeR仕様が展開されていました。また、C仕様も快適装備と内装オプションによってさらに細分化されています。 エンジンは4.3Lにサイズアップ 3UZ-FE型となったV型8気筒エンジンは、先代の20系セルシオの4Lから4.3Lに排気量アップ。中低速域のトルクが太くなり、よりスムーズな発進や加速を実現しています。 2003年のマイナーチェンジでさらにゴージャスな外観に 30系のセルシオは、2000年8月に発売された後、2003年8月にマイナーチェンジを行っています。マイナーチェンジとはいっても、ヘッドライトの大型化や、6速ATの搭載等、かなり大掛かりなリファインとなりました。2003年8月以前のモデルが前期、それ以降が後期と呼ばれています。 前後期でもっとも大きな違いは精悍な顔つきとなった外観デザイン 外装の主な違いは、ライト類、ホイールデザイン、トランクデザインの変更です。特に、車の印象に大きな影響を与えるヘッドライトの変更によって、より精悍なイメージとなりました。 ライト類のデザイン見直しと高機能化 外観の違いにもっとも大きく影響を与えているのは灯火類の見直しです。 ヘッドライトは、大型化され、デザインも丸みのある前期のデザインから、少し角のあるデザインに変更。そして、ヘッドライトの大型化に伴い、ボンネットのデザインもやや変更が加えられており、全体に先進的で精悍なデザインになった印象です。 また、ヘッドライトはデザインだけではなく、車速とステアリング操作に連動して光軸が左右に動くようになり、夜間のワインディングロードなどで進行方向を照らすなど、高機能化も図られました。一方、テールライトは見た目には大きく変わりませんが、光源がLED化され、視認性が向上しています。 トランクデザインの変更で高級感が増した 大きな変更点ではありませんが、テールライトの形状変更に伴って、トランクの持ち手部分がやや左右に広くなり、トランク全体が、より安定感と落ち着きを演出するデザインになりました。 アルミホイールのデザイン一新とインチアップしたグレードも存在した 17インチというサイズは同様ながら、全仕様標準装備のアルミホイールのデザインが一新されました。また、eR仕様にはインチアップとなる、18インチホイールが装備され、よりスポーティになっています。 見た目は同様ながらも先進技術で安全性の飛躍的向上 内装については、前期、後期で細かな変更点はありますが、全体としての見た目はほとんど違いがありません。しかし、先進の装備によって安全性が飛躍的に向上。また、後部座席の快適性を高める装備も追加されています。 衝突を未然に回避するレーダーシステム プリクラッシュセーフティシステムと呼ばれるシステムで、ミリ波レーダーで障害物を検知します。レーダーが障害物を検知すると、車の状況に合わせて、ブレーキアシスト、シートベルト巻取、サスペンションコントロールが自動で作動する先進の安全装備です。また、運転席、助手席の衝突時の下半身を保護する、SRSニーエアバッグも追加されました。 後席の快適性も向上 シート表面から温風、冷風が吹き出すコンフォータブルエアシートが、従来の前席に加えて後席にも装備されました。また、足元照明やミラーの設置など、後席の快適性を高める変更がされています。 新開発の電子制御6速ATがエンジンパワーを発揮させた エンジンは前後期共に同じですが、新開発の6速ATの採用とそれに伴うECUの変更で、加速性能が向上しただけでなく燃費も向上しました。また、ブレーキの仕様変更に伴って、ブレーキキャリパーのサイズが大きくなった点は注意が必要です。 新開発の6速ATで加速性、燃費が向上 後期で採用された新開発の電子制御6速ATによって、サイズアップしたエンジンのパワーとトルクをより活かせるようになりました。スムーズな繋がりでストレスのない発進、加速となり、ロスが減ったことで燃費も向上しています。シフトマチックも採用し、MTに近い操作感もおおきな魅力です。 キャリパーのサイズが違うので注意が必要 30系セルシオで採用された一体成型のブレーキキャリパーは、20系に比べ大型化。さらに後期型ではさらに大型化されたため、使用可能なホイールサイズが前後期で異なります。前期ホイールをそのまま後期に流用することはできず、後期用としてホイールを購入する際は、ホイールがキャリパーに干渉しないかの確認が必要です。 トヨタの思いが込められた30系セルシオ ここまで、30系セルシオの前期、後期の違いをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。 前期と後期で、外観の印象の変化もさることながら、マイナーチェンジにも関わらず、当時の先進技術を惜しみなく投入して性能の向上を図った点から、トヨタのセルシオにかける思いが伝わってきますね。 [ライター/増田真吾]

「直列6気筒を捨てた」残念なモデルから伝説のモデルに昇華したR30スカイライン

ハリウッド映画さながらのド派手なアクションと爆破シーンで、今や伝説とまで言われるTVドラマ「西部警察」。そんな西部警察を象徴するのが、さまざまな改造を施されたスーパーマシンです。 今回は、西部警察の中でも大門団長のスーパーZ(フェアレディZ 280 Tバールーフ 2by2)と並びRS軍団として主役級の活躍を見せた、モデルとしては6代目となるR30スカイラインを振り返ってみましょう。 数多くの大胆な試みが、日産流自動車作りの財産に 6代目スカイラインが生産されたのは、1981年から1990年まで。多彩なボディバリエーションにGTまたはTIという基本2系統からなるグレードが与えられています。 ターボチャージャーの追加やインタークーラーの搭載、点火系の変更、パワステとパワーウインドウの採用、ラジエターグリルの廃止、バケットシート、ブロンドガラスの採用、などなど、ほぼ年次ごとに事細かな改良・改善が加えられました。 ある意味、年次ごとに事実上の別モデル扱いとなる現代的自動車のあり方を示したパイオニアであり、その試行錯誤こそが後々に生まれる純血のサラブレッド“R32型GT-R”として実を結んだのです。 厳しさを増す排ガス規制と安全性の高まりを受けて 当時は公害をはじめ、環境破壊問題がいま以上に弾劾されていた時代。象徴とされた排ガスの規制や公道における暴走行為の取り締まり、ひいては安全志向の高まりなど、スポーツ走行を楽しむには厳しい状況下にありました。 それでも日産は輝かしい走りの伝統を受け継ぐべく、モータースポーツ好きとして世界的に知られるハリウッド俳優のポール・ニューマンを起用したイメージ戦略を打ち、環境面にも配慮した「ハードトップ2000GT-E・S(HR30)」を誕生させます。 伝統の直列6気筒から4気筒エンジンへ ハードトップ2000GT-E・S(HR30)に搭載された1998cc直列6気筒SOHCターボエンジンは、最高出力145馬力を発生。日産モータースポーツの系譜に連なるには十二分過ぎる実力を秘めていました。 しかし、「4バルブなくしてDOHCは語れない」というキャッチコピーのもと、1981年10月に登場した2000RS(DR30)に搭載されたFJ20E型エンジンは、4気筒のNAでありながら最高出力150馬力を発生。さらに、1983年にはFJ20E型にターボを装着し、最高出力190馬力を誇る2000ターボRS(DR30JFT)が誕生し、スカイラインのトップモデルは6気筒から4気筒へと移り変わることになります。 国産車初のリッター100馬力を突破 「史上最強のスカイライン」というキャッチコピーが与えられた2000ターボRSですが、往年のスカイラインファンから「直列6気筒を捨てた」と言われ、批判的な捉えられ方をされてしまいます。 理由は伝統の直列6気筒エンジンを搭載していなかったことと、GT-Rの名を名乗らなかったこと。もちろん日産社内にもGT-R復活を熱望する声が多くあったそうですが、最先端の直列6気筒DOHCエンジンを搭載できなかったため、GT-Rの名が復活することはありませんでした。 しかし、1984年にはラジエターグリルレス仕様の後期型がデビュー。「鉄仮面」という愛称で親しまれると共に、2000ターボインタークーラーRSの最高出力は205馬力に到達。国産車として初めて「リッター100馬力の壁」を突破し、以後ターボエンジン搭載モデルによるパワー競争の火付け役となりました。 また、RS(レーシング スポーツ)の名の通り、グループ5規定の富士スーパーシルエットシリーズをはじめとしたさまざまなレースで活躍。発売当時の批判を跳ね返すかのように、R30スカイラインはマニア垂涎の名車となったのです。 R30スカイラインカスタムのお手本は西部警察!? R30スカイラインの人気をさらに高めたのが、冒頭にも触れた「西部警察」での活躍です。 西部警察パートIIIに登場したRS軍団は、RS-1、RS-2、RS-3という3台のDR30スカイラインが登場。その人気はかなりなもので、中には劇中車を忠実に再現したオーナーがいるほど、DR30スカイラインカスタムの定番となっています。 西部警察RS軍団カスタムの基本は、赤と黒に塗り分けられたツートンカラーと、ゴールドのメッシュが渋すぎる「エンケイ メッシュ4」。さらに、日産プリンス純正のエアロブランド「AD Three」のエアロパーツを装着すれば、かなり劇中車に近い1台を作り上げることができます。 R35GT-Rへと続くメーカーのこだわり 「直列6気筒を捨てた」と批判され、「この前買ったばかりなのにもう型遅れじゃないか!」というクレームも多かったというR30スカイライン。しかし、そんな数々の悪評に負けず、ほぼ毎年のように改良を重ね、モータースポーツやテレビで活躍することで確固たる地位を築いたモデルでもあります。 そんな常に進化を続ける不屈の精神と、メーカーとしての強いこだわりは、2007年の誕生から2021年の今も進化し続けるR35GT-Rへと受け継がれているのです。 [ライター/増田真吾]

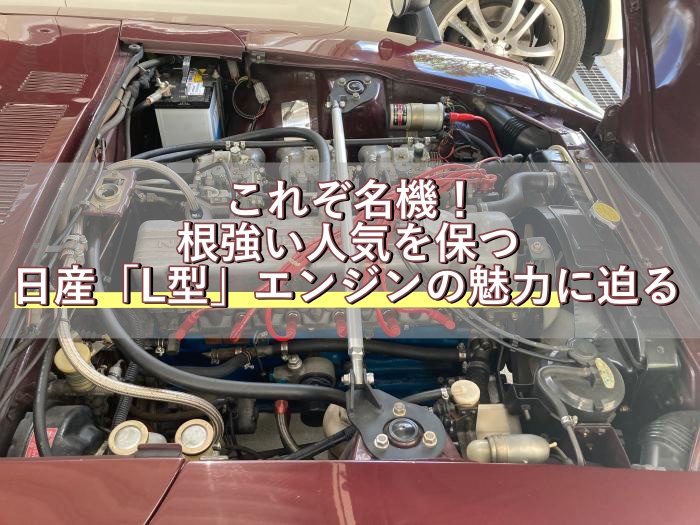

これぞ名機!根強い人気を保つ日産「L型」エンジンの魅力に迫る

いまや日産の直列6気筒エンジンといえば「R32型GT-R」などに搭載された「RB型」が有名ですが、マニアの間では「RB型」以前に一斉を風靡した「L型」こそを象徴とする傾向があります。そこで、名機の誉れ高い「L型」直列6気筒エンジンの魅力についてご紹介していきましょう。 「技術の日産」というイメージを決定づけた傑作ユニット 海外製自動車をお手本に設計されていたいわば亜流時代を経て、日本独自のアイディアや機構を盛り込んだ新時代エンジンが登場し始めた1960年代に日産は「L型」エンジンを開発。汎用性と耐久性に長けていただけでなく、滑らかな回転をもつシルキー&パワフルなその直列6気筒は世界中で高く評価され、長きに渡って日産の主流ユニットであり続けました。 生産性の向上を目指して開発されたエンジンだけあって、日産が大量生産するエンジンの基本コンポーネンツが共通化されており、幅広い互換性を持っていたのが最大の特徴。4気筒のL型や1965年に「セドリックスペシャル6(130型)」に搭載された旧L20型エンジンを含めれば、1960年代中盤から1980年代前半まで約20年間もフル活用されていたのです。 耐久性と汎用性がチューニングするにはもってこい 直列6気筒ならではのスムーズな回転フィーリングは、このエンジンが出回り始めた当時のまさしく高級車の味わい。直列4気筒よりも6気筒、SOHC(シングル・オーバーヘッド・カムシャフト)よりもDOHC(ダブル・オーバーヘッド・カムシャフト)、NA(自然吸気)よりもターボ装着車の方が格上。メカニズム的なことを語るより、単純明快な理解こそが当時の自動車のあり方を如実に示しています。 しかし、冒頭で触れた「RB型」にも脈々と受け継がれている基本設計コンセプトが証明するように、スピード至上主義者=チューナーの目からみてもすこぶる魅力的なエンジンでした。 一定以上の燃費性能が求められる現在、多くのエンジンは軽量化のためにアルミ製のブロックを使用しています。しかし、L型エンジンのブロックは鋳鉄製で、重い代わりに耐久性に優れているという特徴があります。 耐久性と汎用性が高いということは、耐久性=チューニング、汎用性=使いまわしが効く、と言い換えていいでしょう。極端なことを言えば、4気筒ユニットの部品や派生版のディーゼルユニットの部品を自在に組み合わせて、自分好みのエンジンに育てることができました。そして、日本各地に点在していたチューナーが紆余曲折、試行錯誤を重ねた結果にたどり着いたのが、かの「L28改」という名高きモンスターユニットだったのです。 チューニング次第では公道最強を誇るL28改ユニット L型エンジン最大の特長は生産期間においてターンフロー型であり続けたこと。ターンフローとはレシプロエンジンにおけるシリンダーヘッドの排気形態を指しており、吸気口と排気口をエンジンヘッドの片側にセットで設置することで空気の流れを一体化。最新型のエンジンに比べまだまだ低出力だった時代には、低回転域において出力を向上させることができる方式でした。 現在は左右に吸気口と排気口を置くクロスフロー型が主流ですが、ターンフロー型はエンジン加工やしやすく、さらには高回転・高出力が望めるツインカム化もしやすいというメリットもあります。 1.3Lから2.8Lディーゼルまである豊富なバリエーション さらなるパワーとトルクを獲得するべく、より口径が大きいピストンを組み込んで排気量を拡大するボアアップ、前述したツインカム化、あるいはターボチャージャーの装着。耐久性と汎用性が高いL型エンジンは、4気筒1.3〜1.8リッターはもちろん、6気筒2.0〜2.8リッターまで、ほとんどのモデルのジャーナル径やピッチが共通化されています。 そのため、クランクやコンロッドの自由な組み合わせが可能で、強度の高い鋳鉄製のエンジンブロックはチューニングを施すうえで特別な補強を施す必要もありません。 排気量アップやターボチューンも可能 そんな、魅惑の「L型」エンジンの最大排気量版である2753cc のL28型をベースにしたのがいわゆる「L28改」です。 基本的な方法は3mmボアの大きい「FJ20型」エンジンの純正ピストンとストロークの長いLD28型ディーゼルエンジン用の純正クランクシャフトを流用。さらに、L14型のコンロッドを流用しつつ、わずかな加工を施すことで3.1リッター化を目指します。 次いで、社外品の88.5mmピストンと85mmクランクを用いつつ、強度がもっとも高いとされる「N42」に刻印があるエンジンブロックを下敷きにして3.2リッターへ。そのうえでヘッド面研やポート加工、クランク後端短縮加工などを施せば、自然吸気にして300馬力オーバーも可能です。 手間は掛かるが反応をダイレクトに感じられたキャブチューン そんなL型エンジンの定番チューンである排気量アップですが、排気量が増えれば当然燃料の量、つまりより口径の大きなキャブレターへの交換やセッティングが必要になります。世のチューナーたちは点火プラグの焼けを確認しながら、燃料の量が適量なのかを判断していました。 ものすごく簡単に言えば、点火プラグが焼け気味なら番手の大きなジェット(燃料増)へ、かぶり気味なら番手の小さなジェット(燃料減)に交換。もちろん調整する際はエンジンを止め、交換する際は毎回キャブレターを外さなくてはいけません。 ただ、現代の電子制御に比べ、チューンへの反応はダイレクト。それは仕組みが単純であると同時に“平凡”だった「L型エンジン+キャブレター」の組み合わせだからこそなしえたことなのかもしれません。 存在そのものがプレミア化したL型エンジン そんなL型エンジンをネットオークションで検索してみると、個別のパーツやシリンダーブロックのみなど、単体部品での販売がほとんど。チューニングされたNA3.0リッター仕様のコンプリートエンジンともなれば、100万円を下回る落札価格はまずあり得ない状況です。専門ショップ謹製のコンプリートエンジンならいざ知らず、いわゆる中古エンジンはオーバーホールを施すことが大前提。 エンジンを搭載された車両をまるごと購入するという手も残っていますが、既に生産されていないエンジンであるため入手性は極めてよくありません。これからL型エンジンを購入するなら、軽自動車が新車で買える程度の予算は覚悟しましょう。また、解体屋を回りつつネットオークションをこまめにチェックは当然として、あらゆることを相談できる専門店に相談するのがおすすめです。 偉大な余白を持ったベーシックエンジン L型エンジンが名機と呼ばれる理由は、幅広い車種に搭載されてきたことと、長年主力エンジンであり続けたことに尽きます。一部にはスポーツエンジンとして開発されたL型も存在しますが、L型エンジン本来の姿は低い生産コストと汎用性。そのいかにもベーシックなテーマで開発されたからこそ多くのバリエーションが誕生し、それは結果として純正パーツの組み合わせで排気量アップできるという副産物をもたらしました。 そしてベーシックだからこそ、チューニングによって鍛え上げられる“余白”が残っています。リッター100馬力が当たり前、そして軽量で燃費の良い現代のエンジンにはないその余白もL型エンジンの大きな魅力なのです。 [ライター/増田真吾]

グランツーリスモの意味とは?スポーツカーとの違いも解説!

「グランツーリスモ」と聞いてレースゲームや世界の名だたるGTカーを思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。しかし、「グランツーリスモ」の生い立ちは、まだ移動手段としてまだ馬車が当たり前だった19世紀イギリスのビクトリア朝時代にまでさかのぼります。 ここでは、「グランツーリスモ」の由来や「グランツーリスモ」と「スポーツカー」の違いついて紹介しますので、参考にしてください。 グランツーリスモとは? 車乗りなら誰でも知っている「GT」という言葉ありますが、実は多くの場合で誤った意味が使われており、本来の意味はあまり理解されていないのが実情です。 「GT」は、正式には「グランツーリスモ」というイタリア語になりますが、その「グランツーリスモ」は自動車のカテゴリのひとつであって、一般的に快適に長距離ドライブをこなすことのできる動力性能と操縦安定性が優れた車のことを言います。 日本でも「GT」がグレード名に付いたモデル数多く発売されてきましたが、その中でもトヨタ2000GTと日産スカイライン(ハコスカ・ケンメリ)は特に有名です。 「グランツーリスモ」の由来と起源 「グランツーリスモ」の起源は19世紀のイギリスにおける貴族階級の教育にあります。19世紀の貴族は子弟の教育のために家庭教師を雇って学問や教養を身に着けさせることが一般的でしたが、その最終プロセスとしてヨーロッパで2~3年に及ぶ修学旅行を行うことがありました。 そして、この旅行を「グランドツアー」と呼んだことが「グランツーリスモ」の由来と言われています。修学旅行で使う馬車は長期旅行に耐えうる丈夫さが必要でしたが、その馬車の制作の多くをイタリアのカロッツェリア(イタリア語で馬車や自動車の車体を製造する会社)に依頼したため、イタリア語の「グランツーリスモ」が使われるようになったと言われています。 「グランツーリスモ」と似た意味の言葉 「グランツーリスモ」は大旅行を意味する「グランドツーリング」から派生した言葉であり、元々は長距離走行に適した高性能な自動車を意味する言葉でした。 日本では意味こそ変わらないもの「GT」という呼び名で、独自の文化を歩んできました。 グランドツーリング(グランドツアラー) 日本では昔から高性能車のことを「グランドツーリング」と呼んでいました。そして、「グランドツーリング」を略した「GT」というグレード名が1960年代から1970年のスポーツセダンやクーペに数多く使われました。 つまり、「グランツーリスモ」と似た意味の言葉というよりも、英語の「グランドツーリング」の方が日本人にとって親しみやすかったということなのかもしれません。 「グランツーリスモ」と「スポーツカー」の違い 「グランツーリスモ」と「スポーツカー」の違いは、実はこの2つのカテゴリーには非常に被るところがあり、一概には言えないというのが正直なところです。 ただひとつ言えることは、由来の「グランドツアー」という言葉があるように、人と荷物をしっかり乗せられることが「グランツーリスモ」条件なのかもしれません。 「スポーツカー」の定義 「スポーツカー」の定義は、ざっくりと言うと運転自体を楽しむ車です。したがって、「グランツーリスモ」のように長距離移動は考えておらず、例え快適性が損なわれても走行性能に特化して車が開発されています。具体的には、ミッドシップレイアウトやそれに伴うラゲッジスペースの制限などです。 2019年7月に発表されたコルベットが、フルモデルチェンジを機にエンジンレイアウトがFRからミッドシップに変わりましたが、コルベットの新旧の比較が最もわかりやすい例かもしれません。もちろん、新型コルベットはスポーツカーの部類に入ります。 「GT」という車名は必ずしも「グランツーリスモ」ではない 国際自動車連盟(FIA)や日本自動車連盟(JAF)では、2シーターまたは2+2シーターのクーペのことを「グランドツーリングカー」と定義しています。具体的には、国内モータースポーツのトップカテゴリーであるスーパーGTやル・マン 24時間レースのGTE Proクラスで使用されている競技車両です。 つまり、「GT」という車名は必ずしも「グランツーリスモ」ではないと言えるのです。 まとめ ここまで、「グランツーリスモ」の長い歴史や言葉の意味について解説してきましたが、「グランツーリスモ」の由来や起源に驚いたユーザーも多いのではないでしょうか。 しかし、様々な解釈が存在する今日では、ユーザー自身の価値観で「グランツーリスモ」と呼ぶに相応しいモデルを選択すれば良いのかもしれません。 [ライター/旧車王編集部]

中古車でも1000万円超!?90年代FRスポーツの最高峰!A80型スープラ

トヨタを代表するスポーツカーであるスープラは、2019年に新型GRスープラが復活し大きな話題となりました。ところが先代に当たるA80型スープラの人気は衰えることはなく、状態によっては1000万円を超える車両も存在するほど高い人気を誇っています。A80型スープラがそこまで人気となっている秘密と、その魅力について見ていきましょう。 90年代のトヨタフラッグシップスポーツ! スープラとしては4代目(日本では2代目)に当たるA80型スープラは、NA(自然吸気)仕様のSZとツインターボエンジンを搭載するRZをラインナップ。排気量は3.0リッターのみで、NA使用は225馬力、ツインターボ仕様は自主規制いっぱいの最高出力280馬力、最大トルク46.0kgf・m(1997年のマイナーチェンジ後)を発生します。 先代のA70型に比べ、全長は100mm、ホイールベースは45mm短縮。丸みのあるマッシブな見た目とは裏腹に、コーナリングマシンとしての側面を持ちます。 トランスミッションは、国産車初のゲトラグ製の6速マニュアルミッションを搭載。その走りは世界一過酷と言われるドイツ ニュルブルクリンクで鍛え上げられ、ハイパワーFRでありながら高いコントロール性を誇ります。また、モリゾウことトヨタ自動車社長の豊田章男氏が、マスタードライバーになるための訓練としてA80型スープラでニュルブルクリンクを走るなど、現在もトヨタの訓練用車両として活躍しています。 極上のマニュアルモデルは1000万円超! A80型スープラの中古車相場はかなり高騰。もっとも新しいモデルでも2002年製であるため、流通している台数が少ないこともありますが、一般的な中古車と比較すると、かなりのプレミア価格となっています。 原稿執筆時点の2020年10月の中古車情報を確認すると、もっとも安い車両は、1995年式 走行距離約8万km SZ ATモデルで約280万円。年式のわりに走行距離が少なめではありますが、もっとも人気のないNAのATモデルであるため割高感があります。 一方、価格応相談を除きもっとも高いモデルは、1994年式 走行距離1万km RZ 6MTモデルで、その価格はなんと1000万円オーバー。同モデルの新車価格は約440万円であるため、やはりかなり相場が高騰しているということがわかります。 あえての右ハンドルがアメリカで人気 スカイラインGT-Rをはじめとして、1990年代から2000年代前半に発売された日本製スポーツカーの中古車相場が軒並み高騰しています。その原因の一つが、アメリカの25年ルール。これは、もともとアメリカで右ハンドルの車を売ることができなかったところ、製造から25年が経過すると販売と登録が解禁される制度で、アメリカのバイヤーは25年の解禁を待って、日本の中古車を買い付けているのです。 A80型スープラは、まさにこの25年ルールに当てはまっています。さらに言えば、映画ワイルドスピードのヒットにより、“右ハンドルの日本車”が好まれるため、もともと左ハンドルの北米モデルがあるにもかかわらず、日本で販売されていたA80型スープラの中古車価格が高騰しているのです。 雰囲気を味わうだけならNAのATモデルがおすすめ これ以上価格が上がる前に、なんとかA80型スープラを購入したいと考えている方も多いと思いますが、余程強いこだわりがない限り、NAのATモデルをおすすめします。もちろん、A80型スープラと言えばツインターボの6速!といいたいところではありますが、やはり中古車としては高すぎると言わざるを得ません。 また、いくら高性能なFRスポーツとは言え、年式と走行距離からくる“ヤレ”は避けることができず、本来の走りを取り戻すためには相応のメンテナンス費用を覚悟する必要があるでしょう。 NAでは物足りないのでは?と思うかもしれませんが、最新のエンジンに比べ複雑な制御が介入していない分、直6大排気量NAの滑らかでトルクフルな感触をダイレクトに楽しむことができます。 リセールバリューは高値安定 A80型スープラが2002年に販売を終えてから、およそ17年後に5代目スープラ(DB型)が復活。BMWとの共同開発で誕生し、BMW Z4の兄弟車としても大きな話題となりました。そんな現行型スープラは、当然のことながらA80型スープラよりも高い走行性能と最新の安全装置を備えていますが、なんでも新しければ良いと言い切れないのが“車”という文化の面白いところ。 最新型が発売されてもA80型スープラの人気は衰えることはなく、余程保管状態が良くない、または修復歴車でもない限り、買取相場が落ちることはないでしょう。 ただし、A80型スープラならどんな店舗でも高く買ってくれるかと言えばそうではありません。そのため、今回の記事でご紹介したようなA80型スープラの価値をしっかり理解している買取店に相談することが大切です。 [ライター/増田真吾]

R34 GT-Rは最低1000万円超え!?中古車事情に迫る!

日産のみならず日本が世界に誇るスポーツカー“スカイラインGT-R”。その歴史の最後を締めくくることになったモデルが、R34型スカイラインGT-Rです。今回はそんな伝説的な存在でもあるR34型スカイラインGT-Rを振り返りつつ、最低1000万円以上と言われる脅威の中古車相場の秘密について解説していきます。 歴代最後の「スカイラインGT-R」R34 GT-R 通算10代目となるスカイライン(R34)が登場した1998年5月から8か月遅れとなる1999年1月、R34スカイラインGT-Rは誕生します。2007年に新たなGT-Rが誕生しますが、このR34型がスカイラインの名を持つ最後のGT-Rです。 ややグランツーリスモよりの大柄だった先代R33型から一転、全長75mm、ホイールベースで55mmサイズダウン。前後重量配分が改善したこともあり、コーナリング性能の向上が図られています。 最高出力280馬力、最大トルク40.0kg・mを発生するRB26DETTエンジンや、電子制御4駆のアテーサE-TSを継承しつつ、シリーズ初となるゲドラグ社と共同開発した6速MTを搭載。さらに、R34スカイラインGT-Rを語る上で忘れてはいけないのが、上級グレードであるVスペックに装備されていたアドバンスドエアロボディです。レーシングカーに採用されるような大型ディフューザーを前後に装備し、ボディ下面の空気の流速を高めることでダウンフォースを発生。当時の国産市販車としては、究極の空力パーツを装着していました。 ノーマルグレード以外に、走りを重視したVスペック系のほか、乗り心地を重視したMスペック。そのほか、N1耐久レース参戦用ベースモデルであるN1や限定モデルのNür(ニュル)などが存在します。 R34 GT-Rの中古車価格は新車価格3倍~4倍! タイトルにもあるとおり、R34スカイラインGT-Rの中古車相場は、異常と言っても過言ではない状態が続いています。原稿執筆時(2020年10月)の、大手中古車検索サイトに掲載された価格情報は、最安モデルで車両本体価格980万円!状態は走行距離約10万kmで修復歴ありのノーマルグレード、さらにメーター交換歴あり(走行不明ではない)という、通常ではほとんど商品価値がない状態です。しかし、これほどの価格が付いているというのは、ただただ驚かされます。 需要が需要を呼ぶ特殊な中古車価格 R32スカイラインGT-Rの中古車相場が高騰している理由の一つが、“アメリカの25年ルール”が大きく関係しているといわれています。ですが、1999年から2002年まで販売されていたR34スカイラインGT-Rまだ関係のない話です。ではなぜ高騰しているのかと言えば、「需要が需要を呼んでいる」ということが考えられます。 先述したアメリカの25年ルールによって、80年代後半から90年代前半に販売された国産スポーツカーの価格は急騰しました。その記憶があるからこそ、R34スカイラインGT-Rの初期モデルが25年を迎える2024年以降、間違いなく高騰することは誰にでもわかります。つまり「必ず高くなるから買うなら今のうちに買っとけ!」という心理が働いた結果需要が増え、数年前よりR34スカイラインGT-Rの価格、毎年のように相場は上昇し続けているのです。 R34 GT-Rの中古車を買うなら相応の覚悟を! そんな今やスーパーカー並みの価格帯になっているR34スカイラインGT-Rですが、それでも欲しい!というのであれば、一般的な中古車とは違う相応の覚悟が必要でしょう。 どういうことかと言えば、車の性格上、どうしても走りを楽しんでいた個体が多く、修復歴車の比率も決して低いとは言えません。そのため、必然的に修復歴のない個体の価値は上昇することということにもつながります。 ということは、価格が比較的安い修復歴ありの車両(といっても1000万円)を買うか、修復歴のない高価な車両を狙うしかなく、どちらを選んだにしても、欧州のスーパーカーを購入するような覚悟が必要なのです。 もはや財産!国産中古車では異例のリセールバリュー ここまで読んでいただいた奇特な方であればお分かりのように、R34スカイラインGT-Rのリセールバリューは、一般的な尺度が全く通用しません。当時もっともベーシックなグレードの新車価格は約550万円で、上記でご紹介した修復歴ありの個体の価格は980万円。修復歴なしの2001年式 VスペックIIの無改造車の中古車価格はなんと2500万円で、新車価格632万円のおよそ4倍です。 限定モデルでもない国産車で、これほど価格が高騰している車種はR34スカイラインGT-R以外にありません。これから一大決心をして購入を考えている方は、販売価格はもちろんのこと、品質管理をしっかり行える中古車販売店から購入しましょう。 そして、これからR34スカイラインGT-Rの売却を考えているなら、タイミングによって大きく売却価格が変化する可能性があります。売り時を見極めつつ、しっかりと相場と価値を見極められる旧車専門店に相談しましょう。 [ライター/増田真吾]