「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

高齢者の免許返納に関するデメリットとは。デメリットを抑える方法も紹介

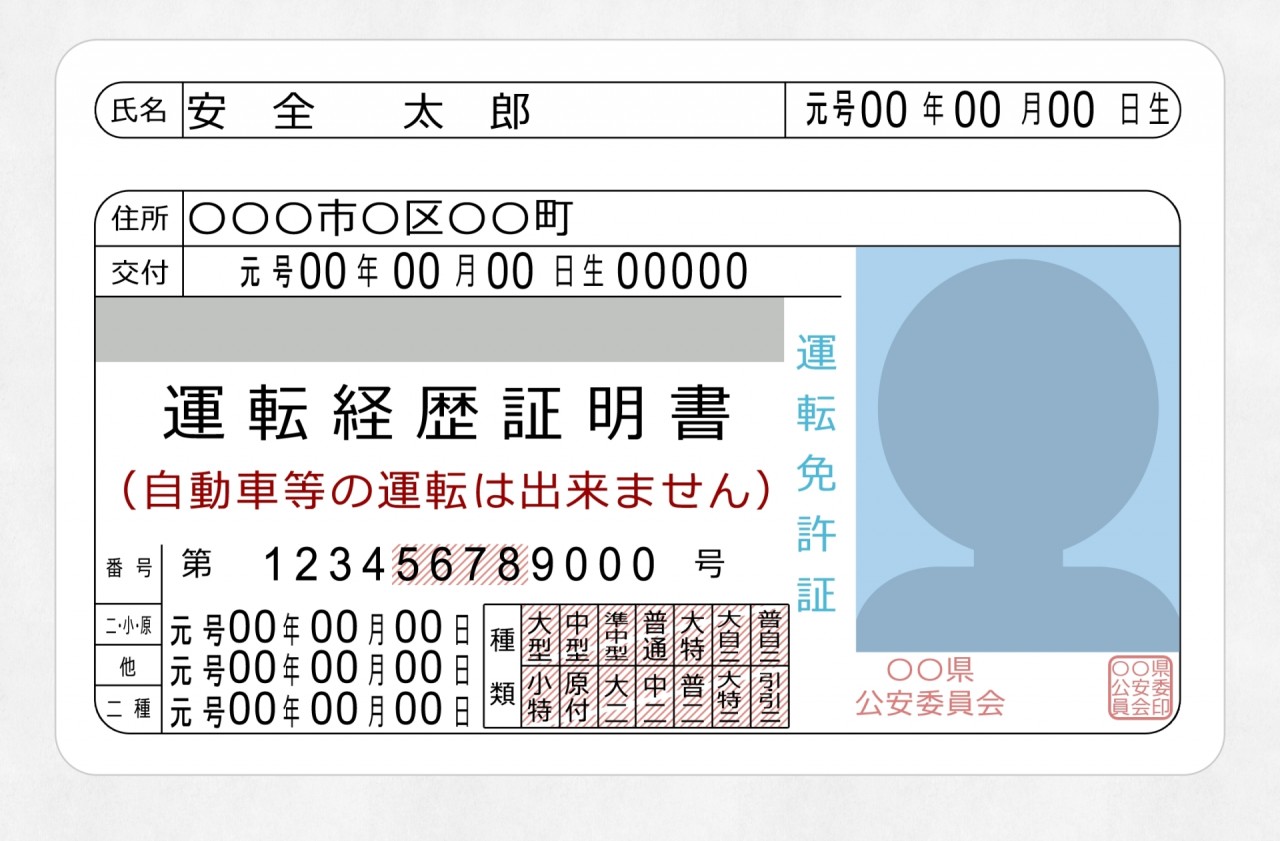

高齢者による免許の自主返納は、事故に繋がらない取り組みとして実施する人が増えています。自主返納をすることで、運転自体に不安を感じていた家族やご本人が安心できる一方で、運転ができなくなるというデメリットもあります。今回は、高齢者が免許を返納すると生じるデメリットについて紹介します。 高齢者が免許返納するデメリット 免許の自主返納は何歳からでも可能です。法律的によって異なるものの、一般的に「高齢者」と定義される65歳以上からとされています。65歳以上に免許の自主返納をすると、各自治体や県によってお得なサービスを受けられるメリットがあります。 一方で、デメリットがあるのも現実です。ここでは、高齢者が免許返納するデメリットについて紹介します。 移動に時間がかかる 車があれば好きなタイミングで行きたい場所へ出かけられるでしょう。しかし、免許返納すると、公共交通機関を利用することになり、車よりも移動に時間がかかるようになります。 生活圏によっては生活必需品の購入に困る 都心に住んでいたり、近所にスーパーやお店などがあったりすれば、生活必需品の購入に困ることはないでしょう。しかし、バスや電車を利用しないと買い物に行けない場合は、生活必需品の購入に困る恐れがあります。例えば、シャンプーが切れたことに今気づいて、すぐに買いに行く必要がある場合にも、買いに行けなくなるかもしれません。 家族に負担がかかる 車の運転ができないために、車を運転できる家族に目的地へ送ってもらう場合があります。そうなれば家族に大きな負担がかかるでしょう。「免許を返納するということは、運転ができなくなること」「自分たちが移動をサポートすることになる」といったことを理解してくれている場合もあります。それでも、免許返納をした本人にとっては、家族に負担がかかるのは避けたいのではないでしょうか。 高齢者の免許返納のデメリットを抑える方法 高齢者の免許返納によるデメリットは、少しの工夫で対処できます。ここでは、免許返納によるデメリットを抑える方法を2点紹介します。 特典を活用する 65歳以上の方が免許を自主返納すると「高齢者運転免許自主返納サポート」を受けられます。免許を自主返納する際に所定の手続きを行うと、「運転経歴証明書」を発行してもらえます。「運転経歴証明書」は、特典を受けるために必要です。 主な特典の内容は自治体によって異なりますが、タクシーやバスなどの公共交通機関を割引料金で利用できたり、商品券の贈呈・店舗での買い物した商品の宅配してくれたりします。この特典を活用することで、車がないために不便な生活を強いられれている状況が少し良くなるかもしれません。 通販を利用する 通販を利用することも視野に入れましょう。通販は、大量の商品を購入しても自宅に運んでもらえるので、買い物に出る必要がありません。また、県外でなければ買えない商品も自宅まで届けてもらえます。 免許返納した高齢者の感想は? ここで、免許を返納した高齢者の感想を紹介します。 高齢者の自動車運転および運転免許証の返納に関する実態と意識についてによると、運転免許を返納した返納者の内、23.2%の人が「大変良かった」、52.1%の人が「良かった」との回答から、合計75%を超えるポジティブな評価が見られます。 「買い物の不便」などのデメリットや「外出頻度の低下」などが上がるものの、「事故を起こす心配がなくなったこと」「車の維持費がかからなくなった」「運動量が増えて健康になった」などのメリットもあります。結果、免許を返納してよかったと感じている人が多くいることがわかります。 出典元:高齢者の自動車運転および運転免許証の返納に関する実態と意識について

若者でも免許は返納できるのか。若者の免許返納するメリットとは

免許の自主返納は、高齢者に限らず若い世代でも行えます。「なんとなく免許を取ったけれどペーパードライバーになった」「交通事故で身体が不自由になった」「病気で運転できなくなった」などの場合、自主返納することを検討してみてはいかがでしょうか。今回は、若い世代の免許自主返納のメリットや返納する理由などについて解説します。 若者でも免許返納は可能 免許の自主返納は若い世代でも可能です。例えば、病気や交通事故など、運転をできない身体になってしまった場合は、自主返納できます。一般的に、身体機能や認知能力によって免許を自主返納する目安は70歳代と考えられています。人によって、「運転を不安」に感じるタイミングや理由は異なりますので、もし、若い世代でも「免許は身分証明書の代わりで取っただけ」「運転苦手で事故を起こしたらどうしよう」と不安になっている場合は、自主返納を検討しましょう。 若者が免許返納するメリット 若者が免許を返納するメリットについて紹介します。 任意保険料の負担がなくなる 運転免許を返納すると、車の運転ができなくなります。車を運転する際は、任意保険に加入することが一般的です。免許を返納するということは、車の運転ができなくなるので、免許返納する人が加入している自動車保険は不要となります。結果、自動車保険がかからなくなるという点で経済的なメリットがあります。 運転経歴証明書を身分証明書として使える 免許を自主返納すると、身分証明書の代わりとして「運転経歴証明書」を発行してもらえます。運転経歴証明書は身分証明書として使えるため、免許証を身分証明書として使っていた人が困ることはありません。なお、「運転免許経歴証明書」という運転経歴証明書と似た名称の書類もありますが、これは過去に失効した免許や取り消された免許など「免許」そのものに関する証明書であり、身分証明書としては使用できません。 若者が免許返納する際に考えるべきこと 早くに免許を自主返納しようとするときは、次の2点について検討しましょう。 生涯にわたり車の運転が不要かどうか 運転免許証をもう一度取得したい場合、「適性試験」と「学科試験及び技能試験」に合格合格しなければなりません。その点も踏まえて返納するかどうか検討しましょう。 車に乗る可能性があるかどうかが重要 今後車に乗る可能性があるかどうかに注目しましょう。現在は車が不要でも、数年後や10年以上経ってから車が必要になる可能性があります。 若者が免許返納する理由 若者の免許返納のよくある理由について紹介します。 車の運転が恐くなった 免許を取ったときは、教官が横に乗っていて安心できていたけど、いざ免許を取得してから一人で運転をしようと思ったときに運転を怖く感じる場合があります。また、免許を取得してから車をしばらく運転しておらず、久しぶりの運転のときに緊張し、車を運転する気持ちになれなくなることもあるでしょう。 しばらくすれば落ち着いて運転ができるようになる可能性もありますが、一生運転したくないと思う場合もあります。 車の維持が難しくなった 車の維持には、ガソリン代のほかに、車検や定期点検の費用、自動車保険料などさまざまな費用がかかります。また、事故を起こしたときは修理代が、相手に怪我をさせたときは慰謝料がかかる恐れもあります。 駐車場を借りていれば、駐車料金もかかるでしょう。 維持費が予想以上に高くて生活に支障をきたし、免許返納を選択する方もいます。 車の運転が難しい状況になった 不慮の事故や病気などで身体機能に問題が起きて、運転ができなくなったのを機に免許返納する方もいます。身体障害者でも運転できる車もありますが、車種が限られていたり高額な費用がかかったりして、車の運転を諦める方もいるでしょう。

免許返納後に再取得はできる?再取得の流れや費用なども紹介

高齢になったこと以外にも、運転に支障がある持病があるなど、さまざまな理由で運転免許を自主返納したい場合があるのではないでしょうか。しかし、免許返納後に再取得が必要になる気がして、一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。そこで今回は、自主返納後の再取得が可能かどうかについて詳しく紹介します。 免許返納後の再取得は可能 自主返納は交通違反などでの取り消しとは異なり、すぐに再取得することができます。しかし、自主返納後に、返納したことを「手続き的に取り消して取り戻す」、「再発行してもらう」ということはできません。 自主返納したことにより運転免許が取り消しとなると、免許を初めて取得する人と同様に、適性試験や学科試験を受験し、さらに実技の試験に合格してはじめて再取得できます。そのため、ご自身の事情に応じてよく考えた上で自主返納することが大切です。 運転免許の取得方法を整理しよう 運転免許証の取得方法は、返納してから再取得する場合と、初めて取得する場合で異なります。運転免許の取得方法を確認していきましょう。 運転免許の取得の流れ 運転免許を取得する方法は2つあります。1つめは、指定自動車教習所で学んだ後に、運転免許試験場で行われる適性試験、学科試験に合格する方法です。なお、指定自動車学校を卒業している場合には、技能検査が免除されます。 2つ目は、自動車教習所に通わずに運転試験場もしくは運転免許センターへ行って仮免許を取得し、その後に本免許の学科試験と実技試験に合格する方法です。 取得にかかる費用 免許の取得にかかる費用は、初めて取得する人と同じです。指定自動車教習所に通う場合に30万円前後。合宿免許であれば22万程度となります。また、運転試験場や運転免許センターなどで、俗に言う「一発試験」での取得を目指す場合は、仮免所試験、本免許試験にそれぞれ5,500円程度、合格後に指定自動車教習所での取得時講習代の15,500円程度がかかります。 二度と運転しない場合に返納するのが一般的 免許を取得した後は、車に乗らなくても身分証として所持し続ける人もいます。免許返納の際は、「運転経歴証明書」を発行してもらうことが可能で、運転免許証と同様に身分証明書として使用できます。そのため、今後運転する可能性が全くない場合には、免許返納をすることにデメリットは一切ありません。ただし、運転経歴証明書を身分証明書として使えないケースもある点に注意が必要です。

納屋に眠るお宝車!2億円の価値がついた事例もある納屋物とは一体?

限定生産のクラシックカーや、今は目にすることも難しいスーパーカー。どんなに貴重な車でも、予想だにしないところからひょっこり発見され、人々を驚かせることがあります。 これらは車業界における「納屋物」と呼ばれるものですが、個体によっては保管状態が悪くとも数千万、仲には1億円を超える値がつくこともあるのです。 今回はそんな納屋物について、実際発見された車の紹介も踏まえて解説していきます。 納屋物とはどういう車? 「納屋物」とは、江戸時代に民間の商人のあいだで流通する米や産物を指すものとして使われていた言葉です。車業界においては、納屋や物置に長期間眠っていた車のことを意味します。 そもそも海外ではこういった車のことを「Barn find(バーンファインド)」と呼ばれているのですが、日本では納屋の意味をもつ「Barn」 を取り、納屋物と呼ぶようになりました。 海外の農家は車を保管できるような小屋や倉庫を所持していることが多く、納屋物の多くはそういった納屋から発見されることが大半です。 なぜ納屋物が生まれるのか? 納屋物になる原因はさまざまですが、持ち主が他界し、車は誰にも渡らず納屋に残ってしまったケース。あるいは、廃業した自動車修理業者の店内に、未登録車がそのまま放置されていたという事例もあります。そういった納屋物の発見に至るまでの経緯は、納屋の老朽化による解体工事中に発見されるというパターンがほとんどです。 数年から数十年放置されていた納屋物はだいたいが埃まみれで発見されますが、雨風を凌げるような建物内に保管されることが多いため、ボディの状態は良好なものも少なくありません。 数十年の時を経て発見された車たち 誰にも見つかることなく眠っていた車にはどんなものがあるのか。ここでは納屋物として発見された車を紹介していきます。 ダッジ チャージャー デイトナ アメリカでは、1969年式のダッジ チャージャー デイトナが納屋で発見されました。ダッジチャージャーは1966年にダッジが発売したマッスルカーであり、そのなかでもデイトナと呼ばれるモデルは、NASCARのホモロゲーションのために503台のみ生産された希少価値の高い車です。 この個体は1974年にオーナーのもとに渡ったのちに、いつの日からかそのまま放置されていましたが、ノーマル仕様であることから、約1000万円のプライスで売却されました。 ランボルギーニ ミウラ(P400S) 2019年には1969年式のランボルギーニ ミウラ(P400S)が、ドイツの納屋で発見。1966年にランボルギーニが発売したミッドシップスーパーカー、ミウラ(P400)の改良モデルであり、わずか140台のみが生産されました。 発見されたミウラは、2015年までは走行できる状態を維持していましたが、オーナーが亡くなったことで、そのまま2019年まで納屋に眠ることになったようです。 室内および、エンジンルームも埃で汚れ、コンディションはいまいちかと思われましたが、オークションに出品した際は約1億7396万円もの価格で落札されました。 フェラーリ 365GTB/4 デイトナ 珍しいことに、日本でも納屋物が見つかっています。それが、2017年に岐阜県の納屋からフェラーリ 365GTB/4 デイトナが発見されました。 365GTB/4 デイトナはフェラーリのスポーツクーペで、1968年から1973年まで製造。しかし、発見されたモデルは限定6台のアルミボディタイプのなかでも、たった1台だけ製作された(残り5台はレースカー仕様)公道仕様のデイトナだったのです。 高温多湿な日本で放置されながらも、劣化が少ない状態で発見されたこのデイトナは、非常に貴重なモデルということもあり、オークションでは約2億3500万円ものビッグプライスで落札されました。 納屋物のレストアはお金と時間がいくらあっても足りない 予期せぬ場所で眠る納屋物ですが、再び動くようにするには骨が折れる場合がほとんどです。 納屋物は基本的に数十年単位で放置されているので、ボディやフレーム部にはサビが発生しています。エンジン内部もオイルが潤滑しないため、各摺動部は固着したりサビ付いたりしていることも。また、納屋内部の湿気によって室内にはカビが生えたり、ネズミに配線が千切られていたりということもあります。 破格のプレミア値がつく納屋物ですが、こういった箇所をすべて修理し、元通りに復帰させるためには、途方もない時間と費用がかかるのは避けられないでしょう。 まとめ 数十年の年月を経て、再び人々の前に姿を現す納屋物はロマンの塊のような存在です。 今回紹介した車種以外にも納屋物は多数発見されており、そのどれもが車好きにはたまらない往年のスーパーカーやクラシックカーが名を連ねています。それだけに納屋物の価値は非常に高く、多少状態が悪くとも高額の取引が行われることが多いのです。 自動車として復帰させる場合は、膨大な時間と費用をかける覚悟が必要ですが、過去の名車が再び動き出す姿は、何にも変えられない感動があることでしょう。 旧車を買い続けて20年以上!目利き鑑定士の納得買取なら旧車王https://www.qsha-oh.com/ [ライター/増田真吾]

免許返納後にもらえる運転経歴証明書とは?受け取り方法も解説

免許の自主返納制度は、自分が運転に不安を感じたり高齢で事故のリスクが高くなったりした際に、自主的に免許を返納できる制度です。免許を自主返納した後、問題となるのは自分の身分証をどうするかではないでしょうか。今回は、免許返納後にもらえる運転経歴証明書の特徴や受け取り方法などについて詳しく解説します。 運転経歴証明書は身分証明書になる? 免許を返納し、必要な手続きを踏むことで運転経歴証明書を受け取ることができます。運転経歴証明書は運転免許のように身分証明書として使用できます。ただし、銀行や各サービスによっては運転経歴証明書を利用できないため、事前に確認が必要です。 免許返納と同時に運転経歴証明書を受け取る方法 運転経歴証明書を免許返納と同じタイミングで受け取る方法について解説します。 手続き方法 免許を返納しただけでは運転経歴証明書はもらえません。運転経歴証明書を受け取るためには、別途申請が必要です。運転免許が有効期間内であれば免許返納と同時に申請できます。 申請先は、運転免許試験場や運転免許更新センター、警察署などです。必要書類と申請書を提出し、内容に問題がなければ運転経歴証明書が交付されます。交付にかかる期間は自治体や申請先で異なりますが、運転免許試験場であれば即日、運転免許更新センター・警察署の場合は2週間程度で交付されることが多いようです。 必要書類 必要書類は運転免許証と申請用写真1枚です。運転免許試験場で申請する場合は、申請用写真か試験場で撮影した写真のいずれかを選択できます。また、手数料1,100円がかかるので忘れずに持参しましょう。 5年以内に免許返納しており運転経歴証明書を受け取る方法 5年以内に運転免許を返納しており、新たに運転経歴証明書を受け取る方法について解説します。 手続き方法 既に運転免許を返納している場合は、申請できるのは運転免許試験場のみとなります。運転免許更新センター・警察署では申請できません。必要書類の提出が必要な点は相違ありません。申請から交付までにかかる期間は、基本的に即日です。 必要書類 必要書類は、住民票の写しやマイナンバーカードなど申請者の住所・氏名・生年月日が確認できる書類と申請用写真です。また、手数料が1,100円かかります。 身分証明書として使える書類 運転免許や運転経歴証明書の他にも、身分証明書として使える書類はあります。どの身分証が使えるのかは提出先によって変わりますが、ここでは主要なものを一覧で紹介します。 ・パスポート・在留カード・個人番号カード(マイナンバーカード)・特別永住者証明書・教員資格認定証 これらの身分証明書は1つのみでも有効となる場合が多いです。運転経歴証明書がない場合はこれらを身分証明書として使うとよいでしょう。

ジャパニーズ4×4の代名詞!世界中で大人気のトヨタ ハイラックスの歴史

トヨタ ハイラックスは現行の国産車で唯一残っているピックアップトラックです。 商用車のイメージが強かったハイラックスですが、いまやその力強い外観や快適性が一般ユーザーにも受け入れられ、シリーズ累計で約2000万台を売り上げるほどの人気を見せています。 今回はそんなハイラックスの歴史について順を追って紹介していきましょう。 現行で8代目になるハイラックスシリーズ ここでは50年以上もの歴史を重ねてきているハイラックスシリーズについて、1968年の初代モデルから紹介していきます。 日野自動車との共同開発で生まれた初代 初代ハイラックスはトヨタの「ライトスタウト」と、日野自動車の「ブリスカ」の統合モデルとして1968年3月に登場。トヨタが企画し、設計と組み立ては日野自動車で行われました。 エンジンは1.5リッターの直列4気筒を搭載し、グレードは通常の「スタンダード」と快適仕様の「デラックス」をラインナップ。1969年4月には、荷台長を2,250 mmに延長したロングボディタイプも追加されています。 また、当時のアメリカ市場では、まだハイラックスではなく「トヨタ トラック」の名で販売されていました。 快適面や安全面が考えられた2代目 1972年5月に発売した2代目は標準の1.6リッターエンジンにくわえ、2.0リッターエンジンを搭載し、高速道路での走行を考慮した「ハイウェイ」が新たに設定されました。 同時に「ハイウェイ」はハイラックスとしては初のフロア3速ATも搭載。また、全グレードでマスターバック付タンデムマスターシリンダー式ブレーキのほか、荷物の積載で変化する車高を感知し、前後の制動力分配を調節するロード・センシング・プロポーショニング・バルブなどを採用し、2代目は安全面も大きく進化しています。 バリエーションが広がった3代目 1978年9月に登場した3代目は、アメリカのようにピックアップトラックを乗用車代わりやレジャーでの使用を提案し、現在のSUVブームを先取りしたようなモデルです。 フロントサスペンションは従来のダブルウィッシュボーン式のまま、コイルスプリングからトーションバーに変更。デラックス以上のグレードには、フロントディスクブレーキが標準採用されています。 また、1979年10月にはハイラックス初の4WD、同年12月に2.2リッターディーゼルエンジン搭載モデルを追加。さらに、1981年10月には2列シートの「ダブルキャブ」を加え、ラインナップの拡充が図られたモデルです。 ハイラックスサーフを生み出した4代目 1983年11月に発売した4代目は、純粋なフルモデルチェンジの「コンフォタブルシリーズ」と、それまでの3代目を継続生産させた「ポピュラーシリーズ」の2車種で展開。コンフォタブルシリーズの4WDモデルには、新設のボディが用意されました。 そして、1984年5月にはトヨタの元祖SUV「ハイラックスサーフ」が登場。ステーションワゴン化された広い居住空間と荷室スペースを確保し、既に始まっていたRVブームに対応することで人気を博しました。 乗用車色を強めた5代目 5代目は「強力、強靱、快適」をコンセプトとして掲げ、1988年9月に発売。曲線を多く使った内外装により、さらに乗用車ライクな見た目になりました。 商用車仕様の2WD車、レジャー仕様の4WD車といったように、5代目は駆動方式でキャラクターを差別化し幅広いニーズに対応しています。 また、1989年にはフォルクスワーゲンと提携し、OEM車として「フォルクスワーゲン タロー(太郎)」が欧州で発売されました。 RVブームに乗って一般層に広く受け入れられた6代目 1997年9月に発売した6代目では、これまでのビジネスユーズに加え、レジャー使用を前提にした「スポーツピックアップ」を新たに設定。室内高及び室内長を拡大し静粛性も高めたことで、乗用車としての快適さを飛躍的に向上させています。 さらに後部に2名分の補助シートを備えつつ、広大な荷室を確保した「ワイドボディエクストラキャブ」も新設。バリエーションが用意されたとともに、当時のRVブームもあって非常に高い人気を獲得し、令和の現在でも高い支持を獲得しています。 全世界180か国以上に普及した7代目 2004年8月に登場した7代目ですが、タイ、南アフリカなどの新興国向けに生産された世界戦略車であるため、日本国内では販売されませんでした。 商用車を乗用として使用する地域向けに生産された7代目は、先代よりもボディを拡大し、さらに広い室内空間と居住性を実現。この7代目をきっかけに、ハイラックスは全世界に普及し、世界180か国以上で生産・販売されることになります。 販売2か月で年間売上目標台数を突破した8代目 現行モデルの8代目は、2015年に海外で発売を開始し、日本では2017年9月に導入されました。6代目から約13年の空白期間を経て登場した8代目は、7代目同様、全長5,335mm、全幅1,855mmと大柄なボディサイズを採用。ボディ展開は4ドアのダブルキャブのみ、エンジンは2.4リッターディーゼルターボ「2GD-FTV型」を搭載し、先進的な外観や快適な乗り心地を実現しています。日本市場への復活という話題性と、現在も続くSUVブームの波に乗り、発売直後には月販目標台数2,000台の2倍となる約4,000台を受注。(トヨタ発表)国産で唯一のピックアップトラックとして、不動の地位を確立しています。 ハイラックスの中古車市場 そんなハイラックスですが、中古車市場はどうなっているのでしょうか。現在も人気の高い6代目に的を絞り、大手中古車サイトでの在庫を調べてみました。 記事執筆時の2021年12月時点で在庫が103台残っており、車体価格は平均で168.5万円。最高額の個体では1998年式の4.7万km走行、ダブルキャブモデルで278万円のプライスでした。一方、旧車王の買取査定では、2001年式の8.1万km走行のダブルキャブで85万円となった事例があり、ハイラックスは年数が経っても高額買取が狙える車種だということがわかります。 まとめ 世界各国に認められた使い勝手の良さと、トラックとは思えないほどの快適性を持つトヨタ ハイラックス。 商用車と乗用車の2つの長所が組み合わさったハイラックスの需要は未だに高く、現行モデル発売時の購入ユーザーの6割が20代の男性だったというデータも出ています。 6代目ならばまだそれほど高騰しておらず、在庫も豊富。ピックアップトラックに興味を持ったのなら、ハイラックスはぜひ注目していただきた車種のひとつです。 [ライター/増田真吾]

運転免許が期限切れでも返納はできる?できないケースや返納のメリットも解説

近年、高齢者による交通事故の増加が社会問題となる中、免許返納者の数も増加しています。免許返納には特典が受けられるなどのメリットがありますが、期限が切れた免許証でも返納できるのか気になる方も多いでしょう。 この記事では、期限切れの免許証でも返納が可能なケースと不可能なケースについて詳しく説明し、免許返納のメリットについても解説します。免許返納を検討している方や詳しい手続きについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。 期限切れの免許でも返納できるケース 正確に言えば、どのようなケースでも免許を返納することが可能です。しかし、運転経歴証明書を受け取れるかどうかは条件によって変わってきます。運転経歴証明書を受け取れなければ返納するメリットが大きく減るため、受け取るための条件について確認しておきましょう。 有効期限の切れた運転免許であっても、次の条件を全て満たしている方であれば運転経歴証明書を受け取ることが可能です。 ・失効後5年以内の方・現在有効な運転免許証を有していない・過去に運転経歴証明書の申請をしたことがない 期限切れの免許証であっても、上記条件を満たしていれば運転経歴証明書の交付を受けられ、特典も利用できます。 期限切れの免許の返納ができないケース 期限切れの免許を返納しても、運転経歴証明書の交付を受けられないケースがあります。具体的には次のような方が該当します。 ・運転免許失効後5年以上が経過している方・交通違反等により免許取り消しとなった方・過去に運転経歴証明書の申請をした方 上記のいずれかに当てはまる方は、運転経歴証明書の交付を受けられません。そのため、特典を受けることもできないので注意しましょう。 そもそも免許返納制度とは 運転免許証の自主返納は、運転免許が不要になった方や加齢による身体能力の低下に伴い運転に不安がある方などが、自主的に運転免許証を返納できる制度です。 運転免許証の自主返納の対象は、運転免許証を保有しているすべての方となります。そのため、運転免許を取得したものの、運転する理由がなくなったり、運転できない状況になったりしたときなどは、自主返納を検討してみるとよいかもしれません。 免許返納のメリット 免許返納で得られるメリットについて解説します。 運転経歴証明書を受け取れる 運転免許証の自主返納を考えている方の中には、「本人確認書類がなくなってしまう」と心配される方もいるのではないでしょうか。 このような心配をされている方は、運転免許証を返納するときに「運転経歴証明書」をの申請をし、交付してもらいましょう。運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類です。そのため、身分証明書として利用することができます。 特典を受け取れる 免許返納することで特典を受けられます。特典にはさまざまな種類があり、自治体によって異なります。公共バスや電車の割引、飲食店の割引、タクシー券など日常生活に関わる特典が多いため、免許返納後に生活が非常に不便になることは少ないでしょう。特典の内容が気になる方は、免許返納前に各自治体のホームページで調べてみてください。 下記のサイトより、各自治体の免許返納の特典に関するページに遷移できます。運転免許証の自主返納をお考えの方へ ~各種特典のご案内~ - 高齢運転者支援サイト 期限切れの免許の注意点 期限切れの免許を所有する際の注意点について解説します。 期限切れと返納は全くの別物 「期限切れ」と「返納」は全くの別物です。免許の有効期間は公道を車で走れる期限であって、「免許返納の期間」ではありません。ただし、運転免許失効後5年が経過すると、免許返納時に運転経歴証明書の交付を受けることができません。 期限切れの免許では運転ができない 期限切れの免許では運転できません。期限切れの免許で運転をしていると、無免許運転扱いとなり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、違反点数が25点加算されるため、期限切れの免許で一度でも運転すると免許取り消し処分が下されます。 参照:道路交通法「第64条」、交通違反の点数一覧表|警視庁 運転経歴証明書が必要な場合は早めに返納しよう 運転経歴証明書が必要な場合は、免許の期限切れから5年以内に返納しましょう。返納手続きを行うことでさまざまな特典を受けられるため、生活の利便性を維持することが可能です。運転に不安を感じる場合や免許が不要になった場合は、早めに返納を検討することをおすすめします。

免許返納後の移動手段は自転車が良いのか?メリットやデメリットを解説

免許返納後の移動手段について悩む方が多いのではないでしょうか。警視庁交通部の「運転免許を返納された方へ」によると、免許を保有している人の多くが、車を運転する理由は移動手段と答えています。このことからも免許返納後の移動手段に悩む人が多いといえるでしょう。今回は、免許返納後の移動手段、自転車のメリットやデメリットを解説します。移動手段に悩んで免許返納をためらっている方は参考にしてみてください。 出典元:警視庁交通部『運転免許を返納された方へ』 免許返納後の移動手段 免許返納後の移動手段には、自転車・徒歩・公共交通機関などがあります。ここからは、免許を返納した後の主な移動手段を紹介します。 自転車 車と同じように時間に左右されず、自由に移動できる乗り物が自転車です。自転車には、軽量タイプや三輪車タイプなど、さまざまな種類があります。また、近年では走行を支援する電動アシスト自転車も増えています。電動アシスト自転車は、モーターのアシストによって楽に運転できる自転車で、脚力や体力に自信がなくても走らせやすいことが特徴です。さらに、運転経歴証明書を提示すれば自転車の購入代金が割引になることもあります。 徒歩 徒歩は、適度な運動になるだけではなく、認知症のリスクを低減できる可能性がある移動方法です。買い物をするついでに運動もできる徒歩は、健康維持にも有効な手段といえるでしょう。 タクシー タクシーは、目的地まで直接移動できる公共交通機関です。希望する場所へ呼んだり、送ってもらえたりすることが特徴です。運転経歴証明書があれば運賃が割引になることもあります。 バス・電車 バスや電車は、最寄りのバス停や駅まで移動しなければなりませんが、タクシーよりも安く運賃で移動できることが特徴です。最寄りの停留所まで自転車や徒歩で移動することで、適度な運動にもなるでしょう。また、徒歩や自転車で移動できる範囲よりも遠くに行けるのも、バスや電車ならではのポイントです。日常生活圏内から離れると気分転換にもなるでしょう。 免許返納して自転車移動に切り替えるメリット 免許を返納して自転車に乗って移動するメリットは、車よりも維持がしやすく、運動にもなることでしょう。ここからは、自転車を利用するメリットを解説します。 運動が習慣づく 移動手段を車から自転車に変えると、適度な運動が習慣づくでしょう。生活必需品の買い出しや郵便物の差し出しなどに自転車を使うことで、生活の一部に運動を取り入れることが可能です。適度な運動は、健康の維持につながり、認知症のリスクを低減できる可能性もあります。 気分転換になりやすい 自転車は、気分転換にも有効です。車の運転では渋滞や歩行者・自転車などに気を付けなければなりません。そのため、ストレスを感じやすい移動方法といえるでしょう。自転車でも他の交通にストレスを感じやすいものの、渋滞を避けやすいことから、ストレスを感じにくいといえます。また、適度な運動はストレス発散効果があるため、車よりも気分転換がしやすいです。 維持費が安い 自転車は、車のような税金や燃料代がかからないため、維持費が安く済みます。車は、自動車税やガソリン代、車検代やメンテナンス費など多くのコストがかかります。一方、自転車は購入以降、税金や燃料代がかかりません。そのため、毎年多額の維持費を支払う必要がなくなります。 壊れてもすぐに修理できるケースが多い 自転車が故障したときは、自転車の販売店やホームセンターなどで修理ができます。車の場合は、修理に時間がかかることが多く、費用も高くなりやすいです。しかし、自転車ならすぐに修理できることが多く、修理費も安いことがほとんどです。 免許返納して自転車移動に切り替えるデメリット 移動手段に自転車を使うことはメリットばかりではありません。ここからは、自転車を移動手段として使うデメリットを解説します。 雪道には使用することが難しい 雪道は路面が滑りやすいため、自転車を使うことが難しいです。また、雨で濡れた路面や砂利が堆積している道路では、タイヤが滑ってケガをしてしまうこともあります。自転車は、天候や路面の状況によって運転が難しかったり、使用できなかったりすることがデメリットです。 盗まれるリスクが高い 自転車は、車体が軽いため盗難リスクが高いです。駅やスーパーの駐輪場などでは、自転車そのものの施錠だけでなく、柱や車輪止めなどを利用して盗まれないようにしておきましょう。 小さな事故でも大怪我を負うリスクが高い 身を守るものが少ない自転車は、小さな事故でも大きなケガになる場合があります。自転車に乗るときは、肌の露出が少ない服装で運転をしたり、安全な場所を選びながら走らせたりするようにしましょう。

てんかんの発作があると免許は返納しなければならないのか解説

突然意識を失ったり、痙攣したりすることがある「てんかん」の方は、運転免許の取得ができないのでしょうか。また、既に免許を取得していて、てんかん発作が再発するようになった場合、免許の返納が必要なのでしょうか。今回は、てんかんの症状がある方の運転免許について解説します。 そもそも「てんかん」とは? てんかんとは、脳の神経細胞の過剰な電気活動が原因で起こる発作です。てんかんの症状には、意識を失う、全身の痙攣、突然倒れるなどがあります。また、てんかんの発作はいつ、どこで起きるかわかりません。そのため、運転免許を取得できない場合があります。ただし、発作が再発するおそれがない場合は、運転免許の取得が可能です。また、発作が再発しても、意識障害や運動障害とならない場合や睡眠中に限り発作が再発する場合は、運転免許の取得ができます。ただし、てんかんの人が運転してもよいかどうかは医師が判断します。 てんかんのある人は免許返納が必要? てんかんの症状がある人は、運転免許の返納を希望するのであれば、返納した方がよいでしょう。警察庁のホームページによると、てんかんのような意識障害や運動障害をもたらす病気を持つ方は、免許の拒否や留保、拒否や取り消しの対象になると公表されています。運転中に意識障害や運動障害になると、交通事故を起こしたり、車を暴走させたりする可能性が高いです。そのため、てんかんの発作が再発するようになったら医師の診断を受け、運転を継続して問題ないか相談し、必要に応じて自主返納を検討するとよいでしょう。 免許取消後に再取得はできる? てんかんを理由に免許が取り消された場合は、再取得が可能です。警察庁が公表している情報によると、てんかんを理由に免許を取り消された人が、その後、病気の回復などにより免許を再取得しようとした場合、免許が取り消された日から3年以内であれば試験の一部が免除されると公表されています。ただし、免許の再取得をしようとする人が、免許を取り消された日の直近に提出した質問票等について、虚偽の記載をして提出した場合は試験の一部免除の対象外となります。 違反した場合はどうなる? てんかんの症状や発作があるにもかかわらず、質問票に虚偽の申告をして免許を取得したり、てんかんの発作があることを知りながら事故を起こしたりした場合、罰則が科せられることがあります。また、死傷事故を起こすと、刑罰が重くなります。そのため、質問票には正しく回答しましょう。また、過去にてんかんの発作を起こしたことがある人は、医師や警察の窓口で事前に相談することをおすすめします。 てんかんがある状態で運転することの問題点 てんかんの症状がある状態で運転すると、交通事故を起こすリスクが高まったり、自分の周りの人に迷惑をかけてしまったりすることがあります。ここからは、てんかんの症状や発作があると運転にどのような影響を及ぼすのか解説します。 事故を起こすリスクが非常に高い 運転中に意識障害や運動障害などのてんかん発作が起きると、交通事故を起こしてしまう可能性があります。てんかんの発作が起きているときは、本人の意識がないことがほとんどであるため、発作が落ち着いたときには、取り返しのつかない状態になっていることが多いでしょう。自分の身を守るだけでなく、周囲の人の安全のためにも、てんかんの症状や発作がある時は運転を控えるようにしましょう。 人の命を奪うこともある てんかん発作は、痙攣や脱力などが起き、運動能力が正しく機能しないことが多いです。意識が失くなると車の操作が正しく行われず、周囲の車やバイク、自転車や歩行者を巻き込む事故に発展する可能性もあります。また、運動障害により車が暴走すると、死傷者を出してしまう大事故になりかねません。てんかん発作があったり、頻繁に症状が現れたりしているときは、運転をしないようにしましょう。 関係者が二次被害を受ける恐れがある てんかんであることを知りながら、車の運転をして事故を起こしてしまった場合、職場や家族などの関係者に迷惑がかかります。自分に関係する人に心配と迷惑をかけないためにも、てんかんがあることを隠さずに申告しておきましょう。また、てんかんの症状や発作が再発したときは、速やかに関係者に報告しておくことが大切です。

免許返納をしたらタクシーの特典を受けられるのか解説

免許を返納すると、家から目的地まで移動する手段が限られてしまいます。特に、ドアtoドアの移動は、タクシーや家族の手を借りなければなりません。ドアtoドアの公共交通機関であるタクシーに、免許返納後の特典はあるのでしょうか。今回は、免許返納をしてから交付される運転経歴証明書を提示することで受けられるタクシーの特典について解説します。 免許返納で受けられるタクシーの特典内容 免許を返納し、運転経歴証明書の交付を受けた高齢者がタクシーを利用するときに受けられる特典には、運賃の割引やタクシー券の交付があります。特典内容は、タクシー会社や各自治体によって異なるため、各自治体の高齢運転者の支援情報を確認してください。ここからは、運転経歴証明書を提示して受けられるタクシーの特典を解説します。 常に割引 高齢者が運転経歴証明書を提示することで、タクシーの運賃割引を受けられます。多くのタクシー会社では、運賃10%割引となっています。ただし、都道府県や自治体によっては、回数券の交付をしているケースもあるため、自分の自治体でどのような支援が受けられるのか、条件を満たしているかなどを確認しましょう。 回数券を1回だけ配布 都道府県や自治体によっては、運転経歴証明書(または写し)を持参し、申請することで、タクシー券を1回限りで交付してもらえる場合があります。金額や枚数、交付条件などは、各自治体によって異なるため、各自治体のホームページなどで確認してください。 免許返納でタクシーの特典を受けられる地域 免許返納でタクシーの特典を受けられる地域は日本各地にあります。ここでは、タクシーの特典を受けられる主な地域と特典内容を紹介します。 富山県富山市 富山県富山市は、運転免許を全部自主返納した満65歳以上の方を対象に、公共交通機関やタクシーで利用できる支援券(1万円分)を交付しています。ただし、支援は1人1回限りで、令和3年度(2022年3月31日)で申請受付が終了となります。 山形県山形市 山形県では、県内広域においてタクシー・ハイヤーの運賃が10%引きとなります。また、山形市では、山形市に住民登録がある70歳以上の免許返納者を対象に、タクシー券2万円分を交付しています。ただし、タクシー券の交付には条件があるため、交付前に対象かどうか確認しておきましょう。 千葉県八千代市 千葉県八千代市では、八千代市内に居住し、住民登録がある65歳以上の高齢者を対象に、乗車1回につき500円割引となるタクシー券を20枚交付しています。ただし、1人1回限りの交付となっており、再発行ができません。また、有効期限が交付から3年となっています。タクシー券の交付には、運転経歴証明書の写しの提示が必要です。 千葉県我孫子市 千葉県我孫子市では、運転経歴証明書を所有している70歳以上の我孫子市民を対象に、市内で利用できるタクシー券4,000円分(200円×20枚)を発行しています。ただし、タクシー券の発行は1回限りとなり、追加発行(更新)できません。 新潟県長岡市 新潟県長岡市では、運転免許証を自主返納した65歳以上の方を対象に、公共交通機関利用券3,000円分の交付をしています。また、市内のタクシーを利用する際に、運転経歴証明書を提示すると運賃が10%割引されます。 福島県小野町 福島県小野町は、運転免許証を自主返納した方を対象(年齢制限なし)に、タクシー料金の助成をしています。小野町の助成制度は、運転経歴証明書を提示してタクシーに乗り、乗車料金が800円を超えた場合、利用者の負担額が800円のみになるというものです。ただし、移動範囲は町内のみ、利用時間は原則7:00から19:00、利用回数は1ヶ月に16回まで等の条件があります。 静岡県沼津市 静岡県沼津市では、有効期間内の運転免許証を自主返納した65歳以上の市民を対象に、バス・タクシーの利用券5,000円分(100円券×50枚)を交付しています。利用券の有効期限は、交付を受けた日から1年後の年度末までとなっています。 大阪府堺市 大阪府では、免許返納した大阪府在住の65歳以上の方のタクシー運賃が10%割引となります。運転経歴証明書を利用して運賃割引を受ける場合は、タクシーに乗車した際に証明書を提示します。 大分県 大分県では、運転経歴証明書の交付を受けている高齢者のタクシー運賃が10%引きとなります。また、タクシー券(タクシーチケット)の交付をしている自治体もあります。年齢条件やチケットの金額については各自治体に確認してください。 免許を返納してタクシーを利用するメリット 免許を返納してタクシーを利用すると、事故を起こすリスクが減ります。また、頻繁に車に乗ることがない場合には、車の維持費よりもタクシー代の方が安く済むこともあるでしょう。ここからは、タクシーを利用するメリットを解説します。 事故で罪に問われるリスクが低い タクシーを利用すると、自分で運転する必要がなくなるため、事故の当事者になるリスクが低くなります。交通事故を起こすと、多額の損害賠償を支払ったり、罪に問われたりすることがあります。金銭的・精神的な負担を減らせることも、タクシーを利用するメリットといえるでしょう。 維持費を考慮すると支出が少なくなることも 車は、自動車税、車検代、燃料代、メンテナンス代など、さまざまな費用がかかります。軽自動車であっても、年間20万円ほどの維持費がかかることから、車に乗る頻度が低い場合は、タクシーを利用した方が出費を抑えられるでしょう。