「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

アメリカンスポーツの祖!車好きを魅了するコルベットC2の魅力とは?

轟くV8エンジンサウンドと、ワイド&ローな特徴的なフォルムで、今もアメ車好きを魅了し続けるコルベット。そんなコルベットの地位を現在の地位にまで押し上げたのは、2代目となるコルベットC2と言っても良いかもしれません。 リトラクタブルヘッドライトによって尖ったフロントノーズ、今なおマニアの間で人気の「スプリットウィンドウ」を備えた個性的なリアビュー。当時としては、かなり先鋭的なデザインと大排気量V8エンジンで欧州のファンまでも納得させました。 今回は、今や名車と呼ばれるまでになったコルベットC2の魅力に迫ります。 まさにアメリカンスポーツの代名詞!コルベットC2とは シボレー コルベットと聞けば、アメリカンスポーツカーの代表格と言って差し支えないでしょう。しかし、1953年に初代コルベットが発表された当時、見た目もさることながら、性能でも欧州車には全く歯が立ちませんでした。 そんなコルベットの地位を一気に押し上げたのは、初代登場から10年となる1963年に登場した2代目コルベットC2です。 シボレー コルベットは当初はV8エンジンではなかった シボレー コルベットは、シボレー初の2シーターレイアウトのオープンスポーツカーとして、当時遅れを取っていた欧州のスポーツカーに対抗すべく、1954年に登場しました。 現在ではコルベットの代名詞とも言える大排気量V8エンジンですが、意外なことに初代販売当初は直列6気筒エンジンで、最高速度はわずか102マイル/h(約163km/h)ほど。ほぼ同サイズだったジャガーは、120マイル/h(192km/h)を容易に達成していたため、欧州車との実力差は圧倒的でした。 その後、欧州のスポーツカーに対しての遅れを打破すべく、翌年の1955年にオプションとして搭載されたのが、専用チューンされたセダン用の4,343cc水冷V8 OHVエンジン。その後、1956年から標準ラインナップに追加され、現在のコルベットのイメージ通り、大排気量、パワー至上路線を歩むことになります。 名車としての地位を確立したC2 欧州のスポーツカーに対抗すべく開発されたコルベットは、2代目となるC2の登場によりその地位を確立します。2020年に登場した最新C8にも採用されたスティングレイ(アカエイ)の名称が最初に使用され、アカエイという名の通り、C1とは異なるシャープで前衛的なデザインが特徴でした。 欧州車に引けを取らないフォルムとV8エンジンの圧倒的なパワーには、当時のシボレーも自信を持っており、初お披露目の舞台に敢えてパリのサロンを選んだほどです。 そして、その自信の通り、目の肥えた欧州のユーザーはもちろん、多くのスポーツカーファンの支持を集め、アメリカンスポーツカーとしての地位を確立していきました。 大排気量V型8気筒OHVの有り余るパワー コルベットC2のエンジンは、大排気量化の流れの中で開発されました。 これぞアメ車という、5Lを超える大排気量で300馬力以上を発生するV8エンジンは、C2が名車と呼ばれる理由の一つです。 いかにもアメリカらしい大排気量エンジン C2の初期モデルに搭載されたエンジンは、基本構造はC1から引き継いだV8OHVエンジンでしたが、排気量は5,358ccへと大幅に拡大されました。 その後、レーシングスペックZ06では、ビッグブロックとも呼ばれる6,489ccのエンジンが搭載され、最終的には6,997ccまで拡大。大排気量+ハイパワーという、いかにもアメ車らしい進化を遂げます。 わずか20台のみ販売されたL88型 コルベットC2末期には、L88型と呼ばれるレーシングエンジンをデチューンしたモデルを追加。わずか20台の販売にとどまりましたが、公称430馬力というカタログスペックは、監督官庁の懸念やパワーによって決められていた保険料などの問題で伏せていただけで、実際には500馬力以上だったとも言われるモンスターマシンでした。 現在では、7,000万円以上の価格で取引されたこともあるほど、希少性と人気の高いモデルです。 C2は後世コルベットのデザインを決定づけた C2という名称よりも、スタイリングからついた、コルベットスティングレイという名前の方の知っているという方も多いでしょう。 コルベットC2は、その後のコルベットのデザインの基礎となったとも言えるモデルです。 試作車を元に開発した先鋭的な外観 コルベットC2は、試作車であるスティングレイレーサーを原型にデザインされた為、コルベットスティングレイと呼ばれます。 エッジに曲線を組み合わせたデザインは、当時としてはかなり先鋭的な外観でした。さらに初年度のモデルでは、ルーフからテールエンドを繋ぐフレームによってリアウインドウが二分割された「スプリットウィンドウ」を採用。この特徴的なリアウインドウは、今でも人気のポイントです。 伝統のリトラクタブルヘッドライト コルベットC2の外観的特徴のもう一つが、リトラクタブルヘッドライトの採用。「アカエイ」という意味であるスティングレイの名のごとく、平たいワイド感とシャープな印象を生み出しています。 リトラクタブルヘッドライトは、この後コルベットC5まで装備され、コルベットの外観を表す特徴の一つとなりました。 アメ車の伝統 今回は、アメリカンスポーツカーの金字塔ともいうべき名車、コルベットC2をご紹介してきました。 速さと操る楽しさを追い求めるスポーツカーの世界では、欧州車が世界を席巻していた1950年代。そんな伝統と格式を持った欧州勢に対し、これぞアメリカのスポーツカーともいうべき骨太なV8サウンドを轟かせ、1963年に登場したコルベットC2の功績は、とても大きなものです。 先鋭的なデザインに加え、FRPの採用で1.3tという軽さを実現したボディ。さらに300馬力以上のパワーを誇るコルベットC2は、50年以上経過した今でも色あせることの無い魅力的な車の一つです。 [ライター/増田真吾]

なんと発売から17年! デリカD:5が長きにわたり愛される理由とは?

三菱を代表する車種といえば何を思い浮かべるでしょうか。パジェロやランサーエボリューションという人もいるでしょう。しかし両車種とも現在は販売終了しています。今の三菱を代表する車種といえばデリカD:5ではないでしょうか。 驚くべきことに、発売から17年経った今でも好調な販売をキープしています。途中何度も改良を加えつつも、17年という長きに渡って愛されてきた理由は何だったんでしょうか。その理由を紐解いていきます。 デリカD:5の歴史 デリカD:5は2007年にデリカシリーズの5代目としてデビューしました。D:5がこれまでのデリカシリーズと大きく異なる点は、パジェロベースからD:5専用設計となったことです。専用設計となったことである程度のオフロード性能は保ちつつ、大部分を占めるであろう市街地走行での快適性が大幅に向上しました。 さらに2013年には、新たにクリーンディーゼルを投入したことで燃費やトルクも向上し、結果として商品力にも磨きがかかりました。実際、追加後は過半数以上の人がより高価なディーゼルを購入していることからもその人気がうかがえます。 そしてその後も堅調に販売を続け、2018年には主にフロントフェイスなど大幅な改良を施したビッグマイナーチェンジ版が発売されました。外見が大きく変わっただけでなくディーゼルエンジンがより改良されたものになったりと機関面でも様々な変更点があることも特徴です。 クリーンディーゼルのメリットとデメリット 従来の排気ガスがもくもくと出るディーゼルエンジンとは違い、排気ガスが綺麗なことがD:5に搭載されたクリーンディーゼルの利点です。そして生まれ変わったディーゼルエンジンを積んだD:5では、環境面に優れているだけでなく、販売面からみても主力エンジンになりました。 そこで、もはやD:5のメインエンジンとなったディーゼルモデルについて詳しくみていきます。 メリット メリットの一つ目はガソリン車と比べて、燃費やパワーが優れていることです。もちろんガソリン車との価格差はありますし、燃料代だけでそれをペイすることは厳しいでしょう。しかし、発進時から大トルクによる余裕の加速力を感じられ、ロングドライブ時も低い回転数で快適に巡行できます。また7~8人乗車や荷物が満載といったD:5ならではの場面でも、パワー不足を感じることもないでしょう。 そして、売却時もガソリン車よりも大幅に高いリセールバリューが期待できます。燃費の差と買取金額の差を足せば、ガソリン車との車体価格差も大きく縮むかもしれません。 デメリット デメリットのひとつめはやはりガソリン車と比べ価格が高いことでしょう。中古車で買うとなると約30万円以上の価格差があります。もちろん多少燃費や売却時の価格も優れていますが、そうは言っても最初に払う金額が多いのは確かです。 また、ビッグマイナーチェンジ後の車両は排ガスを綺麗にするためにアドブルーという水溶液を補給する必要があります。これはエンジンオイルとは全く別ものであり、かつタンクが空になってしまうとエンジンの再始動ができなくなります。補給するタイミングは大体1万キロごととなりますが、一回で約5,000円ほど費用もかかります。 数あるミニバンの中からデリカD:5を選ぶ理由 デリカD:5の個性といえば、家族も荷物もみんなで乗れるミニバンでありながらオフロードや雪道も難なく走れる四駆性能をもっていることに尽きるでしょう。これは他メーカーにはない、デリカD:5だけの唯一無二の個性です。 車においての個性は、ある意味そのままセールスポイントになる場合があります。デリカD:5はその最たる例といえるでしょう。例えば、家族でスキーなどのアウトドアに行っても、または昨今多く発生している異常気象の中でも、優れた四駆性能をもつデリカなら安心です。もちろん基本はミニバンなのでユーティリティも兼ね備えています。 昔ディーラーのセールスマンにこんなことを聞いたことがあります。それは「デリカを一度買うと、デリカを乗り継ぐ人が多い」という話でした。実際、豊富なカスタムパーツやデリカの専門店があることからも人気の高さが分かります。 デリカシリーズはこのようにファンが多いことも特徴です。一度乗ってみると、その魅力に気づき、虜になるかもしれません。 デリカD:5を売るなら旧車王に査定を依頼する デリカD:5を高価で売却したい場合は旧車王がおすすめです。デリカD:5に精通した専門スタッフは特徴及びセールスポイントを正確に把握しています。そのため17年以上経過した初期型などの、一般買取店では評価が難しい状態でも高額査定を実現します。 ディーラーでの下取り金額では不満な方、一括査定の鳴り止まない電話にうんざりの方などは、高価査定の旧車王にぜひともお任せください。 [ライター/旧車王編集部]

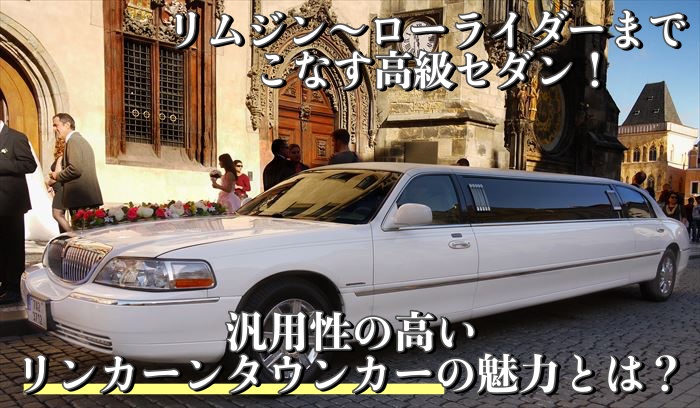

リムジンからローライダーまでこなす高級セダン!汎用性の高いリンカーン タウンカーの魅力とは?

1981年に登場したリンカーン タウンカーは、5.0mを超える全長と大排気量のV8エンジンといった“これぞアメ車!”という魅力を持った高級セダンです。 過去には大統領専用車としても使われ、まさに強いアメリカを象徴するリンカーン タウンカーの歴史と、さまざまなカスタムについてご紹介していきます。 当初はコンチネンタルのグレードのひとつだった タウンカーとは、アメリカの自動車メーカー、フォード・モーターのリンカーンブランドより1981年から2011年まで販売されていた大型高級セダン。アメリカ車の中でも特に大きなフルサイズセダンに属し、全長は約5.5m、全幅は約2mとその存在感は圧倒的です。 発売以前はリンカーンの最上級セダン、コンチネンタルの最上位グレードとして、タウンカーの名前が存在していましたが、1981年には独立した名前で発売開始。以後はリンカーンのフラッグシップモデルとして売り上げを伸ばしていきました。 ラダーフレームはリムジン製作にうってつけ タウンカーは業務使用を前提として設計されたため、フレームの耐久性は非常に高く、補修なども容易にできるよう工夫されています。そして、スズキ ジムニーやトヨタ ランドクルーザーなどと同じ、ラダーフレームを採用。耐久性が高く、自由度の高い特性ゆえに、モノコック構造に比べリムジンや霊柩車といった特殊な形状の車体にも改造が容易です。 購買層は主にこういった業務使用や、カスタムを目的としたローライダー、さらにラゲッジが広いことからファミリーカーとして一般家庭でも所有されています。 30年にもわたるタウンカーの歴史 そんな幅広い目的で使われているタウンカーですが、2011年までの販売の中で2度のモデルチェンジが行われています。 初代、2代目、3代目と、それぞれ違った個性をもつ各モデルを紹介していきましょう。 大統領専用車を務めたことのある初代モデル 5.0リッターV型8気筒エンジンを搭載し、それまでのコンチネンタルタウンカーに代わる高級セダンとして、1980年に発売した初代タウンカー。 競合メーカーのキャデラックやクライスラーなどは、1970年代の2度のオイルショックの影響により車体は小型化し、駆動系統はFFへとスタイルを変えていきます。しかし、タウンカーは従来通りのFRを継承し、全長×全幅×全高は5,570×1,985×1,420mmという堂々たるサイズで発売され、往年のファンから好感を得ました。 また、アメリカのジョージ・H・W・ブッシュ大統領の専用リムジンとして使われていたことでも有名なモデルです。 2代目モデルはローライダーカスタムが人気 1989年に販売開始した2代目は、プラットフォームは初代と変わらないものの、新規の購買層を取り込むため内外装ともに曲面を使ったデザインにチェンジ。1985年から1989年にかけて6億5000万ドルもの開発費用をかけたモデルだけあり、デジタルメーターを始めとした先進技術と安全装備も充実しています。 膨大なコストをかけた2代目タウンカーは大成功をおさめ、現在でもカスタムカーのベースとして使われる人気のモデルとなりました。 リムジンなど今でも前線で活躍する3代目モデル エクステリアは2代目以上に曲線を増やし、柔らかい印象へと変わった3代目は1998年に発売を開始。内装は木目調パネルの追加や、ラジオなどの各機器類を一新して高級感を増しています。セダンとしては珍しく、フロントシートはベンチ仕様となったことで乗車定員が6名となっているのも特徴です。 初代から数えて20年近く経った3代目でも、プラットフォームは初代と同じものを使用。このモデルはリムジンのベース車として現在も使われており、古いながらも信頼のおける車体構造であることが分かります。 多種多様なタウンカーのカスタム さまざまなカスタムが存在しているのもタウンカーが持つ魅力の一つ。王道なものとしては、小径ホイールを履かせ、油圧式の車高長で車高を落とし、車体を大きく見せるというローライダー仕様のカスタムです。 さらに、油圧ポンプとシリンダーを車体に装着し、増設した複数のバッテリーで作動することで、車体を連続して跳ね上げさせるという「ハイドロ」というアグレッシブなカスタムも存在します。 VIP仕様から全長8mを超えるリムジン仕様も ローライダーとは逆に、扁平タイヤを装着した大径ホイールをはめ、ネガティブキャンバー状態にしたVIPカー仕様のタウンカーも存在します。全長5.0m超えというボディサイズのタウンカーには、VIPカーらしい大口径のマフラーがよく似合います。 そして、リムジン仕様のタウンカーはフレームとボディを真ん中あたりで分断し、新たなフレーム材とボディパネルを溶接する形で全長がストレッチされ、広大な車室空間を作り上げています。全長8mを越えるビッグサイズと、タウンカーが持つシックな雰囲気が合わさり、ラグジュアリーなサルーンから洋型霊柩車まで、さまざまなシーンで使用されています。 まとめ 大統領専用車にも使用されるタウンカーの真骨頂は、後部座席に要人を乗せ快適な移動空間を提供すること。しかし、ローライダーのハイドロ機構で派手に跳ねてもへこたれない強固で頑丈な構造も魅力のひとつです。 エコで使いやすいことが重宝される現代において、5.0m超えの巨体と大排気量エンジンというパッケージングは時代錯誤かもしれません。とは言え、その強さと豪快さはアメ車ならでは、リンカーンならではの魅力と言えるのではないでしょうか。 [ライター/増田真吾]

ダットサン 240Zは日産の名を世界に広めた立役者!

日本のスポーツカーの認知度を北米の一般層、さらに世界全土にまで広げた車をご存知ですか。国内ではフェアレディZの名前で人気を博した、ダットサン 240Zです。 空前の大ヒットとなった240Zは、ただかっこよいクーペタイプのスポーツカーがたまたまヒットしたのではなく、その裏には確かな車づくりと的確なユーザー戦略がありました。今回は、ダットサン240Zの人気の秘密を紐解いてご紹介します。 ダットサン 240Zの歴史 ダットサン 240Zは、日産がダットサンブランドから発売したクーペタイプのスポーツカーで、フェアレディZの名前で日本でも人気を博していた同型車の、北米向け輸出モデルです。 高級GT車に匹敵する高い性能とスタイリングを持っていながら、価格設定が安価であったため、北米を中心に大ヒット。1969年の販売開始から1978年までの10年間で、販売台数55万台を記録しました。 Zの起源は1960年代まで遡る ダットサン 240Zの元となったモデルは、ダットサン フェアレディです。初めてフェアレディの名前を冠したのは、1960年に発売された「フェアレデー1200」(当時の表記はフェアレディではなくフェアレデー)でした。 フェアレディの名前は、ミュージカル「マイ・フェア・レディ」が由来で、当時の日産社長が、ブロードウェイで同ミュージカルから感銘を受けたことで命名されました。 ラリーでの活躍が240Zの評価をさらに押し上げた ラリーと言えば、今ではスバルや三菱、若しくはトヨタが思い浮かびますが、実は日産は1950年代からラリーに参加しており、当時は、お家芸とも言える活躍をしていました。 240Zもラリーに投入され、期待通りの活躍を見せます。1971年の第19回東アフリカサファリラリーで優勝し、翌年の第41回モンテカルロラリーでは3位に入賞をすると、続いて1973年の伝統の第21回サファリラリーでも優勝。 信頼性や耐久性のアピールとともに、特に注目を集めたのはモンテカルロラリーで、FRは雪道で不利と言われながら入賞を果たしたことで、240Zの評価を一気に高めることになります。 ダットサン240Zの人気の理由 長いノーズが特徴的なダットサン 240Zは、当時としては先進的なスタイリングであることが注目されました。しかし、信頼性の高いエンジンと、ワンランク上のスポーツカーに匹敵する動力性能を兼ね備えた点が評価され、絶大な人気を集めたのです。 唯一無二のロングノーズ ダットサン240Zの特徴といえば、なんといってもロングノーズです。横から見ると、運転席はほぼ後輪の上に位置するほどで、デザイン的なインパクトは抜群でした。 このスタイリングは空力特性にも優れ、軽量なモノコックボディと併せてワンランク上のスポーツカーに肉薄する性能を発揮する要因の一つです。 堅牢なエンジンとワンランク上の足回り 搭載された2.4リットル直列6気筒エンジンの通称L型エンジンは、SOHC機構を備える最新式のエンジンであるものの、シンプルな構造で壊れにくく、整備も容易だったことが、北米市場での信頼性の獲得に繋がります。また、2.4リットルというサイズで、十分なトルク性能を発揮していたことも、V8エンジンなどで低中速域の豊かなトルクを好むアメリカのユーザーを十分に満足させました。 足回りに採用された前後共にストラット式の4輪独立懸架サスペンションは、当時の大衆車クラスにとっては高度で贅沢なシロモノ。ワンランク上の高級スポーツカーにも引けを取らない運動性能と、上質な乗り心地を実現していました。 ダットサン240ZとS30の違い 初代Zとして、日本で「フェアレディZ」の名前で親しまれているのは、S30型と呼ばれるモデルです。ダットサン240Zは同モデルではあるものの、北米で販売された240Zは、S30型と根本的な違いがあります。 エンジン排気量を大幅アップ ダットサン240Zは、S30型に搭載された2リットルのエンジンを、2.4リットルに大幅にサイズアップしたエンジンを搭載していました。 北米では、V8エンジンに象徴されるように、低中速域からトルクフルな大型エンジンを好む傾向にあるため、この対策として、大幅に排気量アップをしてトルクを向上させたのです。結果的にこの戦略は当たり、空前のヒットに繋がりました。 相場について ダットサン 240Zの大ヒットは、当時空前の販売台数を記録したことを紹介しましたが、今でもその高い人気は続いています。最終モデルでも40年以上前経っていますが、北米では5万ドル以上(日本円で500万円以上)の値がつくことも珍しくありません。 日本でもエンジン載せ替えモデルなどは、1,000万円近くの値段がつくなど、現在でも高値で取引される人気車種です。 まとめ スタイリングだけではなく、ラリーでの活躍によって信頼を獲得。また、堅牢なエンジンとワンクラス上の足回りを装備し、北米で大ヒットしました。そして、大排気量エンジンが支持されてきた北米のニーズを汲み取り、トルクフルな2.4リットルエンジン仕様で販売したことも55万台という空前の販売台数に繋がりました。 初代の販売から50年以上が経過する現在でも高い人気を誇りますが、年々台数は減少しています。国産スポーツカーの認知度だけでなく、日産の知名度を北米や世界に広げ、ダットサン240Zの功績はとても大きいのです。 [ライター/増田真吾]

生産終了とともに即完売!Sシリーズの遺伝子を受け継ぐ軽オープンカー S660

惜しまれつつも、2022年3月に生産終了を発表したホンダのオープンスポーツカー S660。軽自動車でありながら、ピュアスポーツを体現したドライビングは多くのファンを獲得し、生産終了発表後は注文が殺到したことで、瞬く間に受注が終了してしまいました。今回は、ルーツともいえる「Sシリーズ」について触れつつ、S660の誕生から生産終了までを振り返っていきたいと思います。 目指したのは速さよりも運転の楽しさ S660が誕生したのは、ホンダの創立50周年記念の新商品提案コンペにて提案された軽スポーツカー「ゆるすぽ」がきっかけでした。速さよりも運転する楽しさを重視し、誰でも乗れる車というコンセプトのゆるすぽはコンペのグランプリを獲得。当時22歳の若さで開発責任者に抜擢された椋本陵氏は、苦難を乗り越えながらもミッドシップの軽オープンカー、S660を完成させます。 ホンダのミッドシップと言えば、1991年に登場したビートを思い浮かべる方も少なくないでしょう。S660はそんなビートの後継モデルと思われがちですが、それは違います。ビートに搭載されていたE07A型エンジンは、NAでありながら自主規制いっぱいの64psを発生しつつも、最大トルクは6.1kgmと決して高くありません。そのため絶対的な速さよりも、ノンパワステのステアリングを握り、運転そのものを楽しむゴーカートのような性格です。 その点、2015年4月に発売されたS660は、上まで回るハイパワーな高回転ターボエンジンと痛快なハンドリング性能、さらに質感の高い内装が話題を呼び、納車が1年待ちになるほどの大ヒットを記録。しかし、騒音や燃料蒸発ガスなど新しい法規制への対応が困難になり、S660は2022年3月には生産を終了する旨を公表したのです。 最後のModulo Xを発売するも即完売 2021年3月の生産終了発表と同時に、特別仕様車として「S660 Modulo X Version Z」を発売。ドリキンの愛称で親しまれる元レーシングドライバー、土屋圭市氏の監修のもと製作されるModulo Xは、走行性能と空力性能を向上させた人気のコンプリートカー仕様です。 Version ZはModulo Xの最終バージョンということと、生産終了のアナウンスが入ったこともあり、販売終了間近ながらS660の注文は殺到。その結果、標準モデルとModulo Xを含めた全てのS660のが、生産終了発表からわずか3週間ほどで完売し、2022年3月までの生産予定分が全て埋まってしまいました。 S660にも流れるS(スポーツ)の系譜 高回転エンジンとクイックなハンドリングが魅力のS660ですが、これは1960年代から脈々と受け継がれてきたホンダスポーツのDNAを継承したものです。ここからはホンダが生みだしてきた高回転型オープンカー「Sシリーズ」について紹介していきます。 S500 1963年、ホンダ初の4輪自動車として発売されたS500は、全長3,300mm×全幅1,430mm×全高1,200mmのFRオープンカーとして若者を中心に人気を獲得。ホンダの二輪技術を応用した排気量500ccのDOHC4気筒エンジンは、最高出力44ps を8000回転で発揮し、当時の車にしては異例の高回転型マシンでした。 S600 エンジンの排気量をアップしたS500はS600と名前を変え、1964年に発売されました。見た目の変化はほとんどなく、排気量は500ccから606ccに拡大し、最高出力は8500回転で57psを絞り出します。 パワーアップしたエンジンは最高時速145km/hを叩きだし、当時の同クラスの車では到達できない性能を持っていました。そして、ホンダはこのS600でモータースポーツに進出し、1964年9月のドイツ ニュルブルクリンクの500kmレースでは見事優勝を果たしています。 S800 1966年には、S600のエンジンの排気量をさらに拡大したS800が発売されます。排気量は791cc、最高出力は8000回転で70psまで発揮。710kgという軽量ボディと相まって、最高時速は160km/hに達します。160km/hという最高速は、当時のイギリス車が1300cc以上のエンジンを搭載して実現していた数字であり、ホンダ S800がいかに高性能だったかがうかがい知れます。 S2000 S800生産終了から29年後の1999年、本田技研創立50周年を記念して、S2000は発売されました。車体と2000ccのエンジン排気量も大型化しましたが、ホンダのFRオープンカーとしてS800以来の登場であるため、“S”の名が与えられました。 2.0LのDOHC VTECのF20Cエンジンは、最高出力250 ps を8,300回転で発生し、レブリミットは市販車として驚異的な9,000回転。さらに、1.3トンを下回る軽量で軽快なハンドリング性も持ち合わせ、S2000はまさに究極のSシリーズといえるでしょう。 新車難民の発生により中古車市場が高騰 生産終了発表後、現在新車で購入することができないS660は中古車価格が急騰。上位グレードのアルファ、廉価グレードのベータ、Modulo Xを合わせた市場での平均価格は202万円と、軽自動車の中古車でありながら、新車時と変わらない値付けがされています。 数万km走行した個体でもこのようなプライスがついていることが多く、より低走行な個体となると300万円越すものも珍しくありません。需要が高いほど価格が高騰する中古車市場の特性ゆえ、いかにS660が求め続けられているのかがうかがえます。 まとめ 生産予約分を完売させ、中古車市場では価格が急騰するほどの盛況ぶりを見せるS660。それはS660が多くのユーザーの心を掴んでいたという証であり、ミッドシップでありながらも、歴代のSシリーズで培われてきたライトオープンスポーツの楽しさが受け入れられたという証拠でもあります。 Sシリーズはここで一旦終了してしまいますが、S660の需要が伸び続ける以上、ホンダがS(スポーツ)の名を冠したオープンスポーツを復活させてくれるのを願わずにはいられません。 [ライター/増田真吾]

旧車カスタムの定番「深リム」「ワークスフェンダー」がカッコいい!

時代が変わっても愛車を自分の好みにカスタムするのは、車好きにとって不変的な楽しみです。旧車と呼ばれる車の定番カスタムと言えば、深いリムのホイールと迫力満点のワークスフェンダー。今回はそんな古より伝わるカスタム手法マイナスオフセットによる深リムと、ワークスフェンダーについてご紹介します。 愛車の見た目を大きく左右するオフセットとは? まずホイールを真横からみた断面図を想像してください。ホイールにおけるオフセットとは、ホイール幅(リム幅=JないしJJで表示される)の中心線から取り付け面(ハブ接合部)までの距離を指します。 その中心線よりも取り付け面が内側に入るものがアウトセット(マイナスオフセット)、取り付け面が中心線と同じ場合がゼロセット(オフセット±0)、取り付け面が外側に出るものがインセット(プラスオフセット)と呼ばれています。 まずは純正のホイールサイズを知る ホイールサイズを知りたい場合は、内側の刻印やステッカーなどを見るのが一番。例えばR32GT-Rの純正アルミホイールは「8JJ×16+30 114.3/5H」です。表記順に「リム幅(フランジ形状)ホイールオフセット量(mm表示) P.C.D. /ボルト穴数 」となります。つまり32GT-Rの純正アルミホイールのオフセット量はプラス30mmです。 これら純正標準ホイールのサイズは、足元をカスタマイズする際の基準となる数値であり、この数値に基づいてサイズを計算する必要があります。 ツライチカスタムを実現するには正確な計算が必要 よく聞く「ツライチ」とは、ホイールの外面がフェンダーとまったく同じであることを指します。タイヤをいっぱいまで出すことで、タイヤとホイールの存在感を増すのと同時に、見た目の踏ん張り感を強調する定番のカスタム手法です。しかし、ビシッと決まったツライチを実現するためには、ホイールのオフセットをきちんと計算する必要があります。 これから取り付けるホイールのオフセットを計算する際には、インチで表記されたホイールのリム幅をmmへ換算して合算。次にその合算した数字を2で割るとリム幅の中心までの長さがわかります。 そしてようやく、取り付け面からホイールの外側、または内側へどれだけ飛び出るのかあるいは入り込むのかを知ることができるのです。 力強い足元を演出する“深リム”とは ツライチのほか、愛車の足元を力強く見せる大きな要素の一つが「深リム」です。深リムとは、ホイールのディスク面から外に位置するアウターリムの奥行きが深いことを指します。つまり、先述したオフセットがマイナスになるほど、インナーリムよりもアウターリムが大きくなり、結果的に“深リム”となるのです。 深リムホイールを選びやすい旧車ならではの特徴 旧車のカスタムではこの深リムが人気ですが、旧車で深リムホイールを装着しやすい理由は2つあります。まず1つ目は、スペース効率を最優先にするため、タイヤをもともと四隅に追いやっている現代の車に比べ、タイヤの取付け位置(ホイールハブの位置)が奥まっていること。そして、もう一つがABSをはじめとした電子機器やマルチリンクなどの複雑な足回り構造を持たないことです。 タイヤの取り付け位置が奥まっていることで、マイナスオフセット気味にしてもタイヤがはみ出し難くなります。また、サスペンションやタイヤハウス内の構造がシンプルなため、ハンドルを切った際にフロントタイヤが足回りやタイヤハウスに干渉しにくく、より幅広いサイズのホイールが選びやすいのです。 ちょい悪がカッコいいワークスフェンダー オフセットの章でも触れたように、車のボディよりもタイヤがはみ出てはいけません。(2017年の改正により“タイヤのはみ出し”は10mmまでOK)そのため、より太いタイヤを履き、走行性能を上げたいスポーツモデルは、オーバーフェンダーを付けることでクリアしてきました。 そんなオーバーフェンダーにはいくつか種類があり、レースに出場していたレーシングカーは、純正よりも迫力のある大型のオーバーフェンダーを装着。ハコスカGT-Rやセリカなど、メーカー系のワークスチームがこぞって装着していたことから「ワークスフェンダー」と呼ばれるようになります。 本来レースでの勝利を目指して開発されたワークスフェンダーを付けることで、より硬派な見た目に仕上げることが可能。また、より太いタイヤを装着し外側に出ることで、安定感のある見た目が手に入ります。ただし、もともとの横幅より20mm(片側10mm)以上広がる場合は、構造変更(構造等変更検査)を受けなければ車検を通すことができません。 現行モデルにも応用できる普遍的な旧車カスタム 旧車カスタムの定番である深リムやワークスフェンダーですが、旧車だけでなく現代の車にも応用できるカスタム手法です。ディスクの形状を工夫することで深いリム幅を実現したホイールや、あえて後付け感を出したボディキットなども市販されています。 今まさに旧車に乗っている方はもちろん、現行モデルに乗っている方も、不変的な魅力を持った深リムやワークスフェンダーを楽しんでみてはいかがでしょうか。 [ライター/増田真吾]

価格は欧州のスーパーカー並み?400台限定のスバル インプレッサ 22B-STiバージョン

登場から20年以上経った中古車でありながら、新車価格のおよそ5倍の3,000万円以上で取引される国産スポーツカーがあります。それが、WRC3連覇を記念して1998年3月に400台限定で販売されたスバル インプレッサ22B-STiです。 専用設計のエンジンや、ワイド化が特徴で、メーカーが改造車検を取得した「改」の文字が車検証に記載されるのも特別感を演出します。 今回は、インプレッサ22B-STiの凄さを、スバルの本気度と共にお伝えします。 スバルのWRC挑戦の歴史 スバル、そしてインプレッサを語る上で、世界最高峰のWRCでの活躍の話は避けて通れません。まずはWRCにおけるスバル参戦の歴史を簡単に振り返ってみましょう。 乗用車型4WDをWRCに初めて持ち込んだのがスバル 国内メーカーとしてやや参戦は遅かったものの、スバルはWRCに新たな歴史を刻みました。当時FRが常識だったラリーに、スバルは1980年にレオーネ4WDで乗用車型の4WDを初めて持ち込んだのです。 その後スバルがWRCに本格的に参戦したのは、水平対向エンジンと4WDが成熟し始めた、初代レガシィの登場から。しかし、レガシィは、最終年に念願の初優勝を果たしたものの、全体としてはあまり芳しい成績を残すことができませんでした。 WRCで勝つために開発されたインプレッサ 思ったような成績が残せなかったとはいえ、確かな手ごたえを得たスバルは、WRCで勝つことを念頭に置いた新モデルを開発することになります。それが、初代レガシィよりもコンパクトなボディを持ったインプレッサです。市販車をベースにしていたことには変わりありませんが、インプレッサは開発意図通り目覚ましい成績を残します。 参戦2年目となる1994年には、マニュファクチャラーズ2位を獲得。そして、参戦3年目の1995年から1997年にかけ、マニュファクチャラーズタイトルWRC 3連覇を成し遂げます。(1995年はドライバーズタイトルも獲得しダブルチャンピオン) WRブルーと呼ばれ、今ではインプレッサの色として定番となった青色のボディ色は、この時の目覚ましい活躍によって、人々の心に焼き付けられました。 この3連覇と、スバルの40周年を記念して、1997年のWRC参戦モデルの再現を目指して開発されたのが、インプレッサ22B-STiです。 WRカー再現を追求した22B-STi インプレッサ 22B-STiは、1997年のWRカー再現モデルとして開発され、1998年3月に発売されました。 公道を走れるようにするため、車検に通る仕様なのは大前提ですが、その制約の中で最大限WRカーを再現しようとした結果、車検証に「改」と記載された改造車検を取得。わざわざ手間のかかる登録作業をしてまで、市販化を実現させたスバルの意気込みを表しています。 手作業で取り付けられた専用開発パーツ 22B-STiのために開発された専用のエンジンは、2.2Lにサイズアップがされており、馬力こそ自主規制いっぱいの280馬力に抑えられているものの、低中速トルクを大幅に改善。また、WRカーを再現するため、外装パーツなど多くの専用品が開発されたのも特徴です。ほとんどの専用パーツは、別工場に運び、ほぼ手作業で取り付けを行うほど、スバルは力を入れて開発、生産を行いました。 価格が高くても大人気 新車価格は500万円と、通常のSTiが約300万円だったことを考えると割高感があります。しかし、限定400台を2日間で完売してしまうほどの人気を博しました。この人気は現在でも続いており、中古車価格は数百万円以上と高止まり。走行距離が少なく状態の良い個体なら、3000万円以上で取引されることも珍しくありません。 通常のWRX-STiとの比較で見えてくる22B-STiの凄さ スバルが22B-STi 開発時に、いかに力を入れていたのかについて、さらに詳しく見ていきましょう。22B-STiは、何がすごかったのか、通常のWRX-STiモデルと、主な部分を比較しながらご紹介します。 「改」マークを取得のワイド化されたボディ 見た目でまず違うのがボディサイズです。全幅は1690mmから80mmもワイド化し1770mmとなっており、インプレッサワールドラリーカー’97と同じルックスのブリスターフェンダーを再現しています。メーカーが特別車を販売しても、元の車検サイズの範囲内でエアロパーツを装着する程度でお茶を濁すことが通常です。しかし、スバルはWRカーの忠実な再現を目指したため、元のサイズに収まらず、新たに公認車検を取得し、車検証にはオリジナルのGC8ではなく、「GC8改」と記載されています。 弱点を補った新開発エンジン エンジンは専用設計のEJ22型、排気量2.2Lエンジンを開発。元のEJ20型から200cc大型化し、インプレッサの弱点であった低中速域のトルクを大幅に向上させました。最高出力こそ、自主規制いっぱいの、280馬力と、EJ20型と同様ながら、最高出力の発生回転数が500回転も下の6,000回転になった点からも、EJ20から大幅に扱いやすいエンジンであることがうかがえます。 ドライブフィールはまさにWRカー ドライブトレインでまず特徴的なのが、ツインプレートクラッチの採用です。ツインプレートクラッチは、シングルプレートと比較して、クラッチの圧着力が高いため、エンジンパワーを逃さず伝達することが可能になります。 一方で、ツインプレートクラッチは、クラッチの踏力がより必要だったり、クラッチミートにコツが必要だったりと、一般車両に搭載するにはデメリットの多く、純正で採用している車両はほとんどありません。22B-STiでは、このデメリットを減らすよう改良を加えているものの、ツインプレートクラッチを採用するスバルの本気度には脱帽です。 また、エンジンのトルクアップに対応して、メインシャフトが強化されていたり、クラッチシステムの軽量化が図られていたりと、エンジンのみならず、トランスミッション周りも専用設計と呼べるほどのリファインが施されています。 まとめ 中古車価格が約3,000万円と、もう少しで新車のフェラーリでも買えそうな金額にも上ることから見ても、スバル インプレッサ22B-STiの人気が今でもことが分かります。 限定400台という希少性も価格高騰の理由ではありますが、ただの特別使用車ではなく、公道を走れるレースカーをメーカーが本気で作ったと言う、特別感満載の22B-STiには、車としてもそれだけの魅力と価値があると言えるでしょう。 [ライター/増田真吾]

何年経っても色褪せない!R32 GT-Rの純正16インチホイールが人気の理由

日本の自動車史上に燦然と輝く「日産 3代目スカイラインGT-R(R32GT-R)」。初代ハコスカ、二代目ケンメリに連なる系譜として、3代目の冠に恥じない魅力と実力をかね揃えたストイックなモデルです。そんなR32GT-Rが履いていた30年近く前の純正16インチホイールが、じつはいまだに高値で取り引きされていることをご存知ですか? レーシングスペックを誇る鍛造製品 R32GT-Rの純正ホイールは、名門ホイールブランドであるBBS製(ワシマイヤー製)の鍛造16インチ。前後それぞれのリム幅は8インチ、オフセット量は+30mm、225/50R16のタイヤが標準装備されていました。 ちなみに鍛造ホイールの鍛造とは、金属の可塑性を利用し、アルミに1平方センチメートルあたり4〜8トンほどの圧力をかけて成形する加工方法です。そうすることで、「鋳造ホイールに比べてはるかに強度の高いアルミホイールが生まれます。 「軽くて強い」に留まらず「強いながらも、しなやかにたわむ」ことも鍛造ホイールのメリットとして挙げられます。とりわけ、コンマ何秒をしのぎ合うサーキット育ちの鍛造ホイールの場合はしなやかさが大変重要で、バネ下重量の影響も相まって操作性や応答性の良さが向上します。 また、しなやかにたわむことでタイヤ横のグリップが逃げにくく、トラクションがかけやすい点も特徴。結果的にコーナリングスピードが上がり、サーキットでのタイム短縮に大きく貢献します。 R32GT-R純正ホイールは強くて逞しい鍛造ホイールの代名詞 鍛造製アルミホイールのメリットとしては「しなやかにたわむ」「操作性・応答性の良さ」「コーナリングスピードの速さ」という機能面だけではなく、ビジュアル性に長けているところも挙げていいはず。例えば、R32GT-Rの純正ホイールは力強い印象を生み出す普遍的かつ骨太な5スポーク。その普遍的な味わいは、どこかダンディズムにも通じています。 ましてR32GT-Rが日本に解き放たれた当時、鍛造製ホイールの存在自体がごく限られた一部のマニアにしか知られていませんでした。R32GT-Rがレースで華々しい活躍を見せるにつれて鍛造製ホイールの認知が広まったといっても過言ではなく、いわば鍛造ホイール=R32GT-R純正ホイールとして記憶されていったわけです。だからこそ、今なお高値で取り引きされているのでしょう。 R32GT-R用純正ホイールの入手先と相場額 性能もさることながら、その普遍的なデザインが多くの車好きの心をとらえ、実際にストリートでは他車種に履かせるために購入するユーザーも少なくありません。そこで、購入先や相場などを調べてみました。 まず購入するにはプロショップといわれる専門店を巡るか、現代の解体屋と総評されるネットオークションで獲得するのが常套手段です。ネットオークションにおける取り引き相場は、ガリ傷や歪みがあって単品売りの場合でも1万円くらいから、ガリ傷ありの4本売りで10万円近く、コンディション良好な4本売りの場合は15万円以上と天井知らず。 ちなみに、センターキャップだけでも単品売りで数千円の根が付けられているので、タイヤ代(工賃込)も考えると、ザッと30万円近い費用となります。 R32GT-Rの純正ホイールを使用したカスタム スポーツホイールの王道デザインである5本スポークしかも鍛造製ホイールの代名詞。R32スカイライン タイプM、R33スカイライン タイプMはもちろん、フェアレディZ、シルビアや180SX、ローレルといった日産車ではもはや定番中の定番。さらに、マツダRX-7やトヨタJZX系ツアラーV、最近ではミニバンにも流用されるほど根強い人気を保っています。 オフセットとタイヤハウスの大きさに注意 R32GT-Rのホイールを使用する上で気を付けなければならないのがオフセット(インセット)。シルビアやJZX系ツアラーVなどのもともとFRレイアウトの車両ならそれほど心配いりませんが、ミニバンに履く場合ははみ出てしまう可能性があるのです。 国産車のミニバンの場合、多くの車種の純正オフセット量は+40mm以上で、+30mmのR32GT-R純正ホイールを履くと、単純計算で10mm外側に出ることになります。また、室内空間を大きくとるため、ミニバン系の場合はタイヤハウスが小さく、リム幅8インチのR32GT-R純正ホイールを履くとタイヤハウス内で干渉する恐れもあります。 そのため、これからR32GT-Rの純正ホイールでカスタムしたいという方は、詳しいデータを持っている専門ショップなどに相談してみると良いでしょう。 日産が本気で作ったR32GT-Rだからこそ純正ホイールにも価値がある デザイン自由度こそ鋳造製ホイールに譲りつつも、鍛造製ホイールの利点、ひいてはR32GT-R用純正ホイールの魅力についてご紹介しました。 車種そのものが伝説化され、プレミア価格で販売されていることはそう珍しくありませんが、純正ホイール単体でこれほどの価値があるのは非常に稀です。純正ホイールがこれほどの価値になっているのは、それだけR32 スカイラインGT-Rという車自体が多くの車好きから支持されている証。日産がいかに本気で作った車なのかいうことを物語っていると言えるでしょう。 [ライター/増田真吾]

ターボが搭載されなかった新型GR86!ユーザーの不満を受けてでも徹底したいそのコンセプトとは?

2021年4月5日、TGR(トヨタ・ガズー・レーシング)のグローバルモデル第二弾として、大々的に公開された「GR86」。ユーザーが待ち望んでいた新型の86でしたが、エンジンは従来通りの自然吸気となり、先代から要望の多かったターボの搭載は見送られました。 ユーザーの要望を蹴ってでも、あえて自然吸気を選んだトヨタのこだわりとは一体!? 走る楽しさを継承した新型86 「直感ハンドリングFR」として業界を賑わせた先代86のコンセプトを引き継ぎ、「スポーツ性能に特化した、さらなる高い次元でのダイレクトで気持ちのいい走り」を目指したGR86。新型でも水平対向エンジンの低重心はそのままに、排気量は2.4Lにアップされました。 ボディサイズは全長4,265mm×全幅1,775mm×全高1,310mmと、先代の全長4,240mm×全幅1,775mm×全高1,320mmと比べ、全幅は変わらずに全長は25mm延長し、全高は10mmダウンしています。 外見はよりたくましくなり空力性能もアップ エクステリアは全体的に先代のスポーティな姿から、膨らみをもったマッシブな印象へと変化。フロントフェイスはGRカーシリーズではおなじみの「ファンクショナルマトリックスグリル」を採用し、先代よりも開口の広いグリルがダイナミックさをより強調しています。 そして、新たに追加されたフロントフェンダーのエアーアウトレットは、タイヤハウス内で起こる空気の乱流を防ぎ、走行安定性を向上。リアスポイラーレスのトランクリッドはダックテール形状に変更され、印象を変えたとともに効率の良いダウンフォースを得ることができます。 剛性を上げたフレームとアルミ材で軽量化を図ったボディ GR86のプラットフォームは先代から変わりませんが、スバルの技術を取り入れたスポット溶接や、フレームの組み立て方法を変更したことで、フロント曲げ剛性は60%、ねじり剛性は50%向上しています。 フレームの剛性はアップしつつも、ボンネットやフロントフェンダー、ルーフに至ってはアルミ素材を使用し、車両重量は約40kg増の1,270kgに抑えています。 スポーティな雰囲気を高めつつも、快適性を増したインテリア スピードメーターは先代のアナログ仕様から7インチTFT液晶ディスプレイに変更し、始動時はGR86のロゴのオープニングアニメーションを表示。インパネ上部はドライバーの広い視野を確保するために、水平なデザインに変更されました。 ホールド性が増したシートは、長距離ドライブでも疲れにくくなった本革とウルトラスエードのコンビシート、左右独立調整式のオートエアコンなど、インテリアの先進性と快適性は先代よりも向上しています。 なぜ新型にはターボが搭載されなかったのか 先代86ではパワーへの不満が多く、ターボ化の要望は尽きることはありませんでした。しかし、GR86は先代の2.0Lから2.4Lまで排気量を上げた水平対向型の自然吸気エンジンを採用し、あくまでターボは搭載しない姿勢を貫きます。 その理由は複数あり、そもそも86は速さだけを求める車ではなく、高回転まで回して性能を限界まで引き出す車であること。そして今回の「ダイレクトで気持ちのいい走り」というGR86のコンセプトにもヒントがあります。 エンジンストロークは変えずにボアのみを拡大 GR86は昨今のエンジンとしては珍しく、排気量アップにはボアアップのみを施し、ストロークは従来のままとしました。ボアを86.0mmから94.0mmへ拡大し、86.0mmのストロークはそのままとすることで排気量は2.4Lにアップ。ストロークを伸延することなく、ボアの拡大のみとたことで、NAエンジンの気持ち良い吹け上りはそのまま継承されました。 NAの素直な挙動を徹底的に追い求めた 排気量を2.4Lまで上げたことにより、最高出力は235psにアップ。0-100km加速は、先代の7.4秒から6.3秒まで短縮されました。さらに最大トルクは212Nmから250Nmアップし、発生回転数も3,700回転まで落とされています。つまり、「低回転がモッサリしている」という先代86の弱点を、排気量アップと発生回転数をダウンすることで、よりトルクフルで扱いエンジンになったということです。走行の気持ちよさを最優先したGR86は、先代の課題となっていたパワー不足も補ったことで、もはやターボは無用の長物になってしまったと言えるのかもしれません。 ターボは構造的にも向いていない もうひとつ、GR86の構造的にターボの装着が難しいという点もあります。前後重量配分を限界まで突き詰めたGR86のプラットフォームには、バランスを維持したままタービンを装着できるスペースがありません。また、極限まで軽量化を施しているため、その大パワーを受け止めるには耐久性の面でもいささか不安があります。 ターボを装着するための剛性強化や構造の変更を行ったとしても、それに伴う重量増はハイパワー志向ではないGR86のコンセプトに反するのです。 まとめ 2021年夏に発売のBRZに対し、セッティング期間も含め、2021年秋ごろに予定しているGR86ですが、今後も通常モデルにターボが装着される可能性は低いでしょう。ハイパワーを求めるのならば、サーキットやドリフト仕様のタービンキットが各チューニングメーカーから発売される可能性が高いので、そちらに期待することになりそうです。 直感的に操れる低重心で軽量コンパクトというコンセプトを貫き、ターボに頼らない道を選んだ新型GR86。先代86だけでなくAE86にも通ずるこの素直で軽快なドライビングこそ、新型GR86の持つ最大の特徴であり魅力と言えるでしょう。 [ライター/増田真吾]

「2JZ-GTE」こそ最強エンジン!1,000馬力も夢じゃない?魅力と歴史を解説

トヨタの中でも最強エンジンとの呼び声高い、直列6気筒型ツインターボ 2JZ-GTE型エンジン。すでに製造終了となっているエンジンではありますが、今でも根強い人気を誇り、そのハイパワーと類を見ない頑丈さゆえにドリフト車などに積極的に換装されています。 今回はそんなトヨタ史上最強エンジン 2JZ-GTE誕生の歴史と、その強さの秘密についてご紹介しましょう。 M型から受け継がれる名機の系譜 2JZ-GTEの源流は、ヤマハ原動機と共同開発したトヨタ直列6気筒エンジン「M型」から来ています。M型エンジンの歴史は古く、1965年に2.0L直列6気筒SOHCエンジンとして2代目クラウンに搭載されて以降、2000GTに搭載されトヨタ初のDOHCである「3M型」。230psのパワーを叩きだすDOHCターボであり、M型の最終到達点「7M-GTEU型」など、まさにハイパワーの系譜が脈々と受け継がれているのです。 その血脈を受け継いだ「JZ型」エンジンが1990年に登場。「1JZ」が2.5L「2JZ」が3.0Lの排気量で設定され80型 マークIIやS130型 クラウンに搭載されました。そして1991年、「2JZ-GTE型」は3.0L DOHCツインターボとして、最大出力280ps、最大トルク44.0kg.mの強烈なスペックを引っさげ、初代JZS14型 アリストの最上位グレードに設定。その後、2JZ-GTEは1993年にA80型 スープラに搭載され、トヨタ史上最強エンジンの名をほしいままにしていきます。 チューニングベースに最適なエンジンブロック 2JZ-GTEは当時の自主規制上限値である280PSを誇り、ツインターボを採用したことで幅広い回転域で豊かなトルクを実現しターボラグを軽減。まさに市販車向けエンジンとして、最強と言っても過言ではない実力です。 しかし、最強といわれる所以はそれだけではなく、チューニングされてさらにその真価を発揮します。 ブーストアップで450psも可能 2JZ-GTEのエンジンブロックは、アルミよりも熱に強い鋳鉄製を採用。ヘッドガスケットも高圧力に耐えられるメタル製が使われるなど、もともと3.0Lという排気量が大きいということもあり、全開走行のターボ過給の負荷にも十分耐えられるよう余裕を持って作られています。 純正ターボのブーストアップチューンでも450psの発生まで狙えてしまいますが、そこからさらに突き詰め、鋳鉄の厚いブロックを活用したボアアップを施すことで1000psを発生するチューニングカーも業界では珍しくありません。 1000ps級の2JZ-GTEは内部強化必須 ただし、それにはその負荷に耐えられる鍛造品のピストンやコンロッド、クランクシャフトなどの強化品の使用が必須。各メーカーでは鍛造ピストンや削り出し加工のクランクシャフトなどを付属したキットからブロックのボーリング加工を必要とする排気量アップを目的としたキットまで、さまざまなアイテムが発売されています。 もちろん、いくら頑丈な2JZ-GTEでも1000psにパワーアップしたからといって、常時その馬力を出しながら公道を何万キロも走行できるわけではありません。そのため、600ps以上を発生するいわゆるハイチューンドの2JZ-GTEは、ドリフトやゼロヨンなどのモータースポーツ限定で使われることがほとんど。エンジンチューニングは使用部品やアクセルの踏み方においても絶妙な均衡の上に成り立っており、少しでもそのバランスが崩れると即エンジンブローにつながるという危険性があります。 ライバルである日産 RB26DETTとの比較 当時、2JZのライバルと言われた「RB26DETT」との比較もしていきましょう。 市販車に最適な2JZ-GTE 2.6L直列6気筒DOHCツインターボのRB26DETTは、最高出力280ps、最大トルク40.0kg.mというスペックを持ち、R32型~R34型の日産 スカイライン GT-Rに搭載されました。双方のもっと音大きな違いは、RB26の2.6Lに対し2JZは3.0Lと0.4L分差のある排気量。なぜRB26DETTが中途半端な2.6Lを選択したのかというと、R32 GT-Rはレースで勝つことを目的に開発されたから。つまりR32 GT-Rが搭載するRB26DETTは、まさしくレースで勝つためのエンジンなのです。 一方トヨタの2JZ-GTE は、厳密なライフサイクルの元で管理されるレーシングエンジンではなく、市販車に搭載するフラッグシップスポーツエンジン。ターボラグを感じさせない太いトルクや、多少重量は増えても肉厚で頑丈な鋳鉄製のシリンダーブロックなど、一般ユーザーが普通に使える寛容さと耐久性が与えられているのです。 ライバルGT-Rから新型GRヤリスにも搭載される2JZ-GTE そんなライバル関係にある両エンジンですが、本来RB26DETTが搭載されていたGT-Rに、2JZを換装するという特異な事例も。R32 GT-Rの武器であるアテーサ4WDを捨て、FR化するのがもっとも簡単な方法(と言ってもエンジンブラケットやプロペラシャフトはほぼワンオフ)ですが、中にはオイルパンとデフマウントを制作し、アテーサ4WDを生かしたままという強者も存在します。 また、272psを発生する3気筒ターボを搭載し、久しぶりにスポーツカー好きを興奮させたトヨタ GRヤリスに、2JZ-GTEを縦置きに搭載した車両が、複数のチューニングメーカーから登場。さらに、アメリカのカリフォルニア州にあるチューニングメーカーから、現行型であるA90スープラに搭載されたBMW社製 B58型を捨て、2JZ-GTEに載せ替えるキットが販売されるなど、2JZ-GTEは時も国境も超え愛されているのです。 [ライター/増田真吾]