「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

魅惑のロータリーエンジン! オーバーホールの基準や相場は?

世界でも稀有な唯一無比の名機として知られる、マツダの名機ロータリーエンジンは、通常のレシプロエンジンに比べてコンパクトで軽量。また、中心のローターによる回転運動は振動やパワーロスも少なくまさに夢のエンジンです。しかし、そんな一見メリットばかりに映るロータリーが、2012年をもって生産終了を迎えたのはなぜでしょうか? 燃費と環境性能が最優先の時代には合わなかったロータリーエンジン ロータリーエンジンが途絶えてしまった大きな要因は“採算性”の乏しさに尽きます。 まずユーザーにとって大きなデメリットと言えるのが燃費の悪さで、最後のロータリー搭載車となったRX-8で実数値6〜8km/L前後。ターボを装着したFC型やFD型のRX-7では、5km/Lを下回ることも少なくありません。また、構成部品点数が少ないからこそ、確実なメンテナンスとそれを請け負う確かな技術が要求されます。その結果、ロータリーエンジンを本来の性能で維持していくためには、それなりの手間と費用を覚悟しなければなりません。 運転の楽しさやスポーティーな走りを求める層は激減する一方、今や電気自動車をはじめハイブリッド車がもてはやされるいま、ロータリーエンジンは時代に合わないと判断されてしまったのです。 ロータリーエンジンに欠かせないオイル交換とオーバーホール 燃費と環境性能ばかりが注目される昨今では、デメリットばかりに見えるロータリーエンジンですが、やはりその滑らかで鋭い回転フィールはナニモノにも代えられない魅力です。 そんなロータリーエンジンの性能を維持し、快適に維持していくためには、確実なオイル交換とオーバーホールが欠かせません。 ロータリーエンジンのオイル管理はシビア 通常のレシプロエンジンとは構造が異なるため、エンジンオイルは単なる潤滑油という役割以上に重要であり、定期的な交換と慎重な管理が必要です。 最低でも3000kmでオイル交換、できればその都度のフィルター交換をおすすめ。ただし、構造上エンジンオイルも燃料と一緒に燃えるため、通常のレシプロエンジンよりも早くエンジンオイルは減少します。そのため、距離に限らずオイル量のチェックはこまめに行うようにしましょう。 また、粘度はFC型やFD型のRX-7なら10W-40とやや硬め、RX-8ならば0W-30がおすすめです。 平均8万km以上でオーバーホールが必要になる 燃焼室が移動しながら爆発する構造のため、ロータリーエンジンには特有のトラブルがあります。その代表的なトラブルが圧縮抜けです。 回転するロータリーの気密を保持しているのは、三角形のローター頂点にあるアペックスシールとサイドハウジングとのあいだにあるサイドシール。これらのシール類のすき間にススや異物が入り込むことで動きが阻害され、十分な気密を保持できなくなってしまうのです。 MTなのかATなのか?また使い方によっても違いはありますが、十分なメンテナンスをされてこなかった個体で50000km前後、平均でも8〜90000km前後で圧縮抜けの症状が現れます。明らかに始動性が悪くなった、力不足を感じた場合にはオーバーホールを考えた方が良いかもしれません。 オーバーホールの判断基準はコンプレッション オーバーホールが必要かどうか判断する大きな基準である圧縮圧力。コンプレッションとも言われるこの圧縮圧力は、ロータリーエンジンの健康状態を計るバロメーターです。 計測方法は250rpm回転数を基準に、1ローター3室、前後それぞれのコンプレッションを測定。標準の基準値は850kpa(RX-8は830kpa)ですが、万が一下限値とされる700kpa(RX-8は650kpa)を下回った場合。また、1ローター3つある燃焼室に150kpa以上の差がある場合や、前後ローターで100kpa以上差がある場合はオーバーホールが必要と判断されます。 オーバーホール費用は個体によって異なる ロータリーエンジンのオーバーホール費用について、30万円程度からというのが相場です。しかし、それはあくまでもアペックスシールやサイドシール、さらにオーバーホールにともなって必要になる最低限の消耗品を交換する程度と考えておきましょう。 万が一ローターの交換が必要ならば50万円は必要となり、各部の研磨や補機類の交換などが加算されれば、最悪の場合100万円近い価格になる可能性も0ではありません。これからロータリーエンジンのオーバーホールを検討している方は、信頼できる専門ショップとよく相談することがおすすめです。 ロータリーエンジンが持つ魔力にも似た魅力 通常のレシプロエンジンであれば、よほどのことが無い限りオーバーホールをする必要はありません。しかし、ロータリーエンジンはその特異な構造のため、どんなエンジンでも定期的なオーバーホールは必須。特にファミリーカー的な使われ方をする傾向の強いRX-8は圧縮不足による始動不良を起こす車両が多く、マツダ純正のリビルトエンジンが存在するほどです。 そんな手間とお金の掛かるロータリーエンジンですが、それでも人気が衰えないのはロータリーエンジンにしかない魅力があるからにほかなりません。あの軽快で滑らかな吹け上りとトルク感、さらに独特な音を一度でも体験してしまったら最後。多くの車好きがその魔力にも似た魅力から逃れられなくなってしまうのです。 [ライター/増田真吾]

高級で速い最強のバブリーセダン!シーマ現象を巻き起こした日産 初代シーマ

バブル景気に湧いていた1980年代後半に、「シーマ現象」という社会現象まで引き起こした高級車があります。 255馬力ものパワーを発生する、新開発のV型6気筒DOHCターボエンジンに、先進のエアサスペンションを装備し、最上位グレードは500万円超にもなった、日産 Y31シーマをご紹介します。 バブルという時代を反映して生まれた、初代シーマY31型 日産 Y31シーマは、既に販売されていたトヨタの高級車、クラウンの3ナンバーモデルに対抗するために開発されたピラーレスハードトップ車です。 当時クラウンを始め他社の3ナンバー車は、5ナンバー車の派生という位置付けだった中、Y31シーマは3ナンバー車専用車種として開発されました。この点がクラウンとの差別化にもつながり、ベースグレードでも300万円超という価格にも関わらず、販売初年度で36,400台の販売するほど大ヒット。「シーマ現象」という言葉まで生まれたのです。 バブルの象徴シーマ現象 Y31シーマ発売当時の日本は、いわゆるバブル景気の絶頂期を迎えようとしていたタイミング。高級志向が加速して、とにかく高価で高級ものを買うことが正義といった風潮がありましたした。 最上位グレードが500万円超にもなったシーマは、とにかく高いものを買いたいという当時のニーズに見事にマッチ。高級3ナンバー車としては、異例の大ヒットとなったことで、シーマ現象という言葉が生まれたのです。 伊藤かずえさんも乗っている Y31シーマシーマ発売当時から、今も女優として大活躍している伊藤かずえさんも、有名なシーマオーナーです。 当時から30年以上乗っている伊藤さんの所有しているモデルは、もちろん最上位のタイプIIリミテッドで、255馬力のVG30DETエンジンを搭載。日産自らが伊藤さんのシーマのレストアを行うことを発表し、大きな話題になりました。 国内最強の255馬力を発生する新開発エンジン Y31シーマに搭載されたエンジンは、NAとターボの吸気方式の異なる2種類の3リットルエンジン。どちらのエンジンも国産初のV型6気筒エンジンとなったVG型エンジンをDOHCモデルに進化させ、NAエンジンのVG30DEは、スポーツカーとして人気の高かったZ31フェアレディZにも搭載されていました。 さらに、新開発となったターボ仕様のVG30DETは、255馬力ものパワーを発揮しています。 上位グレードに搭載の255馬力ターボエンジン 上位モデルのタイプII-sとタイプIIリミテッドに搭載された新開発のVG30DETは、255馬力を発生し、当時、国産最強エンジンとも言われました。そんな最強エンジンのハイパワーを受け止めるには、Y31シーマのシャシーはやや役不足。アクセルを踏み込むリアが大きく沈み込み、ウィリーをしそうになるほどの爆発的な加速を見せます。 この尻下がり加速姿勢は、エンジンがシャシー性能を上回っていたことに加え、バイクのスイングアームのように後輪を前側から引っ張る形のセミトレーリングアームというサスペンション構造を採用していたことも大きな要因でした。押し出し感と威厳のある顔つきのY31シーマが、時にはお尻を擦りながら猛然と加速していく姿は、みんながパワフルだったバブル期を象徴する景色だったとも言えるでしょう。 エアサスについて 高級車として開発されたY31シーマは、足回りもエアサスペンションを装備するという豪華仕様。通常のバネを使用したモデルもありますが、やはりY31シーマを語るのであれば“エアサスモデル”は外せません。 先進の技術で高度なコントロールが可能だった Y31シーマのエアサスは、4つのモードを選択すると、走行状態や路面状況に応じて、車高、バネレート、減衰力をそれぞれ自動で制御する電子制御式。例えば、スポーティモード選択時に高速走行を行うと、車高が低くなり、減衰力がミディアムに制御され、走行安定性を確保します。 泣きどころは壊れやすさと高額な修理費用 ユーザーの好みにセッティングできるエアサスですが、最大の弱点は、お約束とも言われるほど故障が多かったこと。数年経つと発生する故障で、特に多かったのはエア漏れです。 エア漏れの原因は、エアチャンバー(空気バネ)本体の破損やパイピングの継ぎ目などさまざま、最悪の場合、数十万円以上の費用がかかることもあります。また、例え過去に修理したことがあったとしても、数年すると再び故障する可能性も低くありません。そこで、純正のエアサスを取り払い、社外品の車高調整式サスペンションに交換するユーザーも多くいます。 まとめ Y31初代シーマは、高額でも飛ぶように物が売れたという“バブル”の時代背景を追い風に、ボディ、エンジン、足回りと惜しげもなく資金を投入して開発されました。当時の国産車ではまだ限られていた、3ナンバー車の大きな車体、豪華な内装、そして高級車とは思えないパワーと加速性能、文字通り日産の技術を結集。当時の国産車の中で、最高峰に君臨するマシンであったことは間違いありません。 当時新開発だったVG30DETは、同じくV6エンジンで現在も製造されている、VQ型エンジンの礎となり、3ナンバー専用車種としてヒットしたことは、Y31シーマの翌年に発売されたトヨタ セルシオの登場にも大きな影響を与えたと言われています。 あまりにも爆発的に売れ、時代を象徴する存在にまでなってしまったY31初代シーマは、“バブルの徒花(あだばな)”と言われてしまうことも少なくありせん。しかし、効率重視の現代からすれば無駄と言われてもおかしくないほどの開発費を投じたことは、決して無駄ではなかったのです。 [ライター/増田真吾]

30セルシオの前期と後期の違いは外観!簡単な見分け方を解説

トヨタの高級セダンとして君臨していたセルシオの中で、今でも特に人気の高いのが、トヨタブランドとして最終型となる30系セルシオです。30系セルシオは、発売後にマイナーチェンジを行っていて、その前後で仕様が異なります。 今回の記事では、30系セルシオのマイナーチェンジ前後に注目して、その違いを詳しく解説しますので、いくつ知っているか確認してみてください。 トヨタブランド最後のセルシオ UCF30/31型セルシオ、通称30セルシオはトヨタの高級車の定番、クラウンを超える車格として市場に投入されたセルシオの3代目モデルです。30系セルシオを最後に、セルシオのベースとなったLSシリーズを販売するレクサスに移管されたため、3代目セルシオがトヨタブランド最後のセルシオとなりました。 元々、最高級車という位置付けで開発されたセルシオですが、特に3代目となる30系セルシオは、「21世紀の最高級車の頂点のあり方の深求」というテーマで開発され、ボディサイズや内装の豪華さだけではなく、数々の先進の装備も投入されたモデルでした。 また、途中でマイナーチェンジも実施され、前期モデルと後期モデルが存在しています。 グレードやオプションが細分化されていた 多くのグレードやオプションが設定されていたのも、30系セルシオの特徴です。花形は、エアサス装備で車両形式も異なるC仕様で、それ以外に、基本となるA仕様やB仕様、スポーティなeR仕様が展開されていました。また、C仕様も快適装備と内装オプションによってさらに細分化されています。 エンジンは4.3Lにサイズアップ 3UZ-FE型となったV型8気筒エンジンは、先代の20系セルシオの4Lから4.3Lに排気量アップ。中低速域のトルクが太くなり、よりスムーズな発進や加速を実現しています。 2003年のマイナーチェンジでさらにゴージャスな外観に 30系のセルシオは、2000年8月に発売された後、2003年8月にマイナーチェンジを行っています。マイナーチェンジとはいっても、ヘッドライトの大型化や、6速ATの搭載等、かなり大掛かりなリファインとなりました。2003年8月以前のモデルが前期、それ以降が後期と呼ばれています。 前後期でもっとも大きな違いは精悍な顔つきとなった外観デザイン 外装の主な違いは、ライト類、ホイールデザイン、トランクデザインの変更です。特に、車の印象に大きな影響を与えるヘッドライトの変更によって、より精悍なイメージとなりました。 ライト類のデザイン見直しと高機能化 外観の違いにもっとも大きく影響を与えているのは灯火類の見直しです。 ヘッドライトは、大型化され、デザインも丸みのある前期のデザインから、少し角のあるデザインに変更。そして、ヘッドライトの大型化に伴い、ボンネットのデザインもやや変更が加えられており、全体に先進的で精悍なデザインになった印象です。 また、ヘッドライトはデザインだけではなく、車速とステアリング操作に連動して光軸が左右に動くようになり、夜間のワインディングロードなどで進行方向を照らすなど、高機能化も図られました。一方、テールライトは見た目には大きく変わりませんが、光源がLED化され、視認性が向上しています。 トランクデザインの変更で高級感が増した 大きな変更点ではありませんが、テールライトの形状変更に伴って、トランクの持ち手部分がやや左右に広くなり、トランク全体が、より安定感と落ち着きを演出するデザインになりました。 アルミホイールのデザイン一新とインチアップしたグレードも存在した 17インチというサイズは同様ながら、全仕様標準装備のアルミホイールのデザインが一新されました。また、eR仕様にはインチアップとなる、18インチホイールが装備され、よりスポーティになっています。 見た目は同様ながらも先進技術で安全性の飛躍的向上 内装については、前期、後期で細かな変更点はありますが、全体としての見た目はほとんど違いがありません。しかし、先進の装備によって安全性が飛躍的に向上。また、後部座席の快適性を高める装備も追加されています。 衝突を未然に回避するレーダーシステム プリクラッシュセーフティシステムと呼ばれるシステムで、ミリ波レーダーで障害物を検知します。レーダーが障害物を検知すると、車の状況に合わせて、ブレーキアシスト、シートベルト巻取、サスペンションコントロールが自動で作動する先進の安全装備です。また、運転席、助手席の衝突時の下半身を保護する、SRSニーエアバッグも追加されました。 後席の快適性も向上 シート表面から温風、冷風が吹き出すコンフォータブルエアシートが、従来の前席に加えて後席にも装備されました。また、足元照明やミラーの設置など、後席の快適性を高める変更がされています。 新開発の電子制御6速ATがエンジンパワーを発揮させた エンジンは前後期共に同じですが、新開発の6速ATの採用とそれに伴うECUの変更で、加速性能が向上しただけでなく燃費も向上しました。また、ブレーキの仕様変更に伴って、ブレーキキャリパーのサイズが大きくなった点は注意が必要です。 新開発の6速ATで加速性、燃費が向上 後期で採用された新開発の電子制御6速ATによって、サイズアップしたエンジンのパワーとトルクをより活かせるようになりました。スムーズな繋がりでストレスのない発進、加速となり、ロスが減ったことで燃費も向上しています。シフトマチックも採用し、MTに近い操作感もおおきな魅力です。 キャリパーのサイズが違うので注意が必要 30系セルシオで採用された一体成型のブレーキキャリパーは、20系に比べ大型化。さらに後期型ではさらに大型化されたため、使用可能なホイールサイズが前後期で異なります。前期ホイールをそのまま後期に流用することはできず、後期用としてホイールを購入する際は、ホイールがキャリパーに干渉しないかの確認が必要です。 トヨタの思いが込められた30系セルシオ ここまで、30系セルシオの前期、後期の違いをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。 前期と後期で、外観の印象の変化もさることながら、マイナーチェンジにも関わらず、当時の先進技術を惜しみなく投入して性能の向上を図った点から、トヨタのセルシオにかける思いが伝わってきますね。 [ライター/増田真吾]

「直列6気筒を捨てた」残念なモデルから伝説のモデルに昇華したR30スカイライン

ハリウッド映画さながらのド派手なアクションと爆破シーンで、今や伝説とまで言われるTVドラマ「西部警察」。そんな西部警察を象徴するのが、さまざまな改造を施されたスーパーマシンです。 今回は、西部警察の中でも大門団長のスーパーZ(フェアレディZ 280 Tバールーフ 2by2)と並びRS軍団として主役級の活躍を見せた、モデルとしては6代目となるR30スカイラインを振り返ってみましょう。 数多くの大胆な試みが、日産流自動車作りの財産に 6代目スカイラインが生産されたのは、1981年から1990年まで。多彩なボディバリエーションにGTまたはTIという基本2系統からなるグレードが与えられています。 ターボチャージャーの追加やインタークーラーの搭載、点火系の変更、パワステとパワーウインドウの採用、ラジエターグリルの廃止、バケットシート、ブロンドガラスの採用、などなど、ほぼ年次ごとに事細かな改良・改善が加えられました。 ある意味、年次ごとに事実上の別モデル扱いとなる現代的自動車のあり方を示したパイオニアであり、その試行錯誤こそが後々に生まれる純血のサラブレッド“R32型GT-R”として実を結んだのです。 厳しさを増す排ガス規制と安全性の高まりを受けて 当時は公害をはじめ、環境破壊問題がいま以上に弾劾されていた時代。象徴とされた排ガスの規制や公道における暴走行為の取り締まり、ひいては安全志向の高まりなど、スポーツ走行を楽しむには厳しい状況下にありました。 それでも日産は輝かしい走りの伝統を受け継ぐべく、モータースポーツ好きとして世界的に知られるハリウッド俳優のポール・ニューマンを起用したイメージ戦略を打ち、環境面にも配慮した「ハードトップ2000GT-E・S(HR30)」を誕生させます。 伝統の直列6気筒から4気筒エンジンへ ハードトップ2000GT-E・S(HR30)に搭載された1998cc直列6気筒SOHCターボエンジンは、最高出力145馬力を発生。日産モータースポーツの系譜に連なるには十二分過ぎる実力を秘めていました。 しかし、「4バルブなくしてDOHCは語れない」というキャッチコピーのもと、1981年10月に登場した2000RS(DR30)に搭載されたFJ20E型エンジンは、4気筒のNAでありながら最高出力150馬力を発生。さらに、1983年にはFJ20E型にターボを装着し、最高出力190馬力を誇る2000ターボRS(DR30JFT)が誕生し、スカイラインのトップモデルは6気筒から4気筒へと移り変わることになります。 国産車初のリッター100馬力を突破 「史上最強のスカイライン」というキャッチコピーが与えられた2000ターボRSですが、往年のスカイラインファンから「直列6気筒を捨てた」と言われ、批判的な捉えられ方をされてしまいます。 理由は伝統の直列6気筒エンジンを搭載していなかったことと、GT-Rの名を名乗らなかったこと。もちろん日産社内にもGT-R復活を熱望する声が多くあったそうですが、最先端の直列6気筒DOHCエンジンを搭載できなかったため、GT-Rの名が復活することはありませんでした。 しかし、1984年にはラジエターグリルレス仕様の後期型がデビュー。「鉄仮面」という愛称で親しまれると共に、2000ターボインタークーラーRSの最高出力は205馬力に到達。国産車として初めて「リッター100馬力の壁」を突破し、以後ターボエンジン搭載モデルによるパワー競争の火付け役となりました。 また、RS(レーシング スポーツ)の名の通り、グループ5規定の富士スーパーシルエットシリーズをはじめとしたさまざまなレースで活躍。発売当時の批判を跳ね返すかのように、R30スカイラインはマニア垂涎の名車となったのです。 R30スカイラインカスタムのお手本は西部警察!? R30スカイラインの人気をさらに高めたのが、冒頭にも触れた「西部警察」での活躍です。 西部警察パートIIIに登場したRS軍団は、RS-1、RS-2、RS-3という3台のDR30スカイラインが登場。その人気はかなりなもので、中には劇中車を忠実に再現したオーナーがいるほど、DR30スカイラインカスタムの定番となっています。 西部警察RS軍団カスタムの基本は、赤と黒に塗り分けられたツートンカラーと、ゴールドのメッシュが渋すぎる「エンケイ メッシュ4」。さらに、日産プリンス純正のエアロブランド「AD Three」のエアロパーツを装着すれば、かなり劇中車に近い1台を作り上げることができます。 R35GT-Rへと続くメーカーのこだわり 「直列6気筒を捨てた」と批判され、「この前買ったばかりなのにもう型遅れじゃないか!」というクレームも多かったというR30スカイライン。しかし、そんな数々の悪評に負けず、ほぼ毎年のように改良を重ね、モータースポーツやテレビで活躍することで確固たる地位を築いたモデルでもあります。 そんな常に進化を続ける不屈の精神と、メーカーとしての強いこだわりは、2007年の誕生から2021年の今も進化し続けるR35GT-Rへと受け継がれているのです。 [ライター/増田真吾]

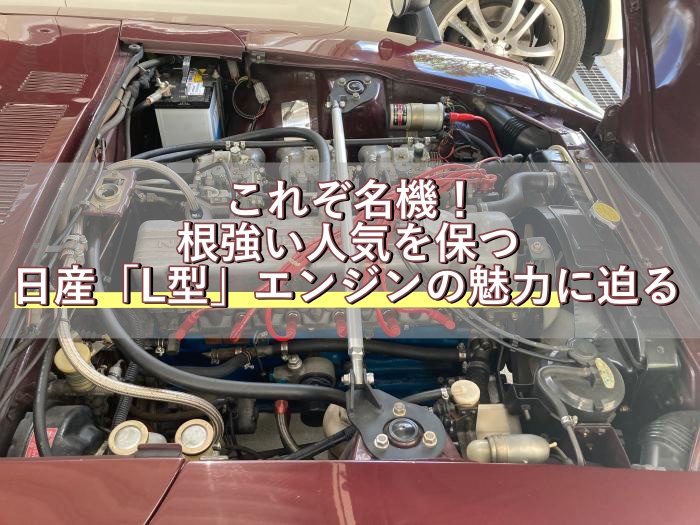

これぞ名機!根強い人気を保つ日産「L型」エンジンの魅力に迫る

いまや日産の直列6気筒エンジンといえば「R32型GT-R」などに搭載された「RB型」が有名ですが、マニアの間では「RB型」以前に一斉を風靡した「L型」こそを象徴とする傾向があります。そこで、名機の誉れ高い「L型」直列6気筒エンジンの魅力についてご紹介していきましょう。 「技術の日産」というイメージを決定づけた傑作ユニット 海外製自動車をお手本に設計されていたいわば亜流時代を経て、日本独自のアイディアや機構を盛り込んだ新時代エンジンが登場し始めた1960年代に日産は「L型」エンジンを開発。汎用性と耐久性に長けていただけでなく、滑らかな回転をもつシルキー&パワフルなその直列6気筒は世界中で高く評価され、長きに渡って日産の主流ユニットであり続けました。 生産性の向上を目指して開発されたエンジンだけあって、日産が大量生産するエンジンの基本コンポーネンツが共通化されており、幅広い互換性を持っていたのが最大の特徴。4気筒のL型や1965年に「セドリックスペシャル6(130型)」に搭載された旧L20型エンジンを含めれば、1960年代中盤から1980年代前半まで約20年間もフル活用されていたのです。 耐久性と汎用性がチューニングするにはもってこい 直列6気筒ならではのスムーズな回転フィーリングは、このエンジンが出回り始めた当時のまさしく高級車の味わい。直列4気筒よりも6気筒、SOHC(シングル・オーバーヘッド・カムシャフト)よりもDOHC(ダブル・オーバーヘッド・カムシャフト)、NA(自然吸気)よりもターボ装着車の方が格上。メカニズム的なことを語るより、単純明快な理解こそが当時の自動車のあり方を如実に示しています。 しかし、冒頭で触れた「RB型」にも脈々と受け継がれている基本設計コンセプトが証明するように、スピード至上主義者=チューナーの目からみてもすこぶる魅力的なエンジンでした。 一定以上の燃費性能が求められる現在、多くのエンジンは軽量化のためにアルミ製のブロックを使用しています。しかし、L型エンジンのブロックは鋳鉄製で、重い代わりに耐久性に優れているという特徴があります。 耐久性と汎用性が高いということは、耐久性=チューニング、汎用性=使いまわしが効く、と言い換えていいでしょう。極端なことを言えば、4気筒ユニットの部品や派生版のディーゼルユニットの部品を自在に組み合わせて、自分好みのエンジンに育てることができました。そして、日本各地に点在していたチューナーが紆余曲折、試行錯誤を重ねた結果にたどり着いたのが、かの「L28改」という名高きモンスターユニットだったのです。 チューニング次第では公道最強を誇るL28改ユニット L型エンジン最大の特長は生産期間においてターンフロー型であり続けたこと。ターンフローとはレシプロエンジンにおけるシリンダーヘッドの排気形態を指しており、吸気口と排気口をエンジンヘッドの片側にセットで設置することで空気の流れを一体化。最新型のエンジンに比べまだまだ低出力だった時代には、低回転域において出力を向上させることができる方式でした。 現在は左右に吸気口と排気口を置くクロスフロー型が主流ですが、ターンフロー型はエンジン加工やしやすく、さらには高回転・高出力が望めるツインカム化もしやすいというメリットもあります。 1.3Lから2.8Lディーゼルまである豊富なバリエーション さらなるパワーとトルクを獲得するべく、より口径が大きいピストンを組み込んで排気量を拡大するボアアップ、前述したツインカム化、あるいはターボチャージャーの装着。耐久性と汎用性が高いL型エンジンは、4気筒1.3〜1.8リッターはもちろん、6気筒2.0〜2.8リッターまで、ほとんどのモデルのジャーナル径やピッチが共通化されています。 そのため、クランクやコンロッドの自由な組み合わせが可能で、強度の高い鋳鉄製のエンジンブロックはチューニングを施すうえで特別な補強を施す必要もありません。 排気量アップやターボチューンも可能 そんな、魅惑の「L型」エンジンの最大排気量版である2753cc のL28型をベースにしたのがいわゆる「L28改」です。 基本的な方法は3mmボアの大きい「FJ20型」エンジンの純正ピストンとストロークの長いLD28型ディーゼルエンジン用の純正クランクシャフトを流用。さらに、L14型のコンロッドを流用しつつ、わずかな加工を施すことで3.1リッター化を目指します。 次いで、社外品の88.5mmピストンと85mmクランクを用いつつ、強度がもっとも高いとされる「N42」に刻印があるエンジンブロックを下敷きにして3.2リッターへ。そのうえでヘッド面研やポート加工、クランク後端短縮加工などを施せば、自然吸気にして300馬力オーバーも可能です。 手間は掛かるが反応をダイレクトに感じられたキャブチューン そんなL型エンジンの定番チューンである排気量アップですが、排気量が増えれば当然燃料の量、つまりより口径の大きなキャブレターへの交換やセッティングが必要になります。世のチューナーたちは点火プラグの焼けを確認しながら、燃料の量が適量なのかを判断していました。 ものすごく簡単に言えば、点火プラグが焼け気味なら番手の大きなジェット(燃料増)へ、かぶり気味なら番手の小さなジェット(燃料減)に交換。もちろん調整する際はエンジンを止め、交換する際は毎回キャブレターを外さなくてはいけません。 ただ、現代の電子制御に比べ、チューンへの反応はダイレクト。それは仕組みが単純であると同時に“平凡”だった「L型エンジン+キャブレター」の組み合わせだからこそなしえたことなのかもしれません。 存在そのものがプレミア化したL型エンジン そんなL型エンジンをネットオークションで検索してみると、個別のパーツやシリンダーブロックのみなど、単体部品での販売がほとんど。チューニングされたNA3.0リッター仕様のコンプリートエンジンともなれば、100万円を下回る落札価格はまずあり得ない状況です。専門ショップ謹製のコンプリートエンジンならいざ知らず、いわゆる中古エンジンはオーバーホールを施すことが大前提。 エンジンを搭載された車両をまるごと購入するという手も残っていますが、既に生産されていないエンジンであるため入手性は極めてよくありません。これからL型エンジンを購入するなら、軽自動車が新車で買える程度の予算は覚悟しましょう。また、解体屋を回りつつネットオークションをこまめにチェックは当然として、あらゆることを相談できる専門店に相談するのがおすすめです。 偉大な余白を持ったベーシックエンジン L型エンジンが名機と呼ばれる理由は、幅広い車種に搭載されてきたことと、長年主力エンジンであり続けたことに尽きます。一部にはスポーツエンジンとして開発されたL型も存在しますが、L型エンジン本来の姿は低い生産コストと汎用性。そのいかにもベーシックなテーマで開発されたからこそ多くのバリエーションが誕生し、それは結果として純正パーツの組み合わせで排気量アップできるという副産物をもたらしました。 そしてベーシックだからこそ、チューニングによって鍛え上げられる“余白”が残っています。リッター100馬力が当たり前、そして軽量で燃費の良い現代のエンジンにはないその余白もL型エンジンの大きな魅力なのです。 [ライター/増田真吾]

【特報】高騰中の注目車種の特徴はこれだ!

このページをご覧のあなたは、間違いなく車好きですよね? そんなあなたに、日々、様々な名車から、高級車、スポーツカー、SUV、ミニバン、軽自動車、時にはトラックやバイクの買取のご依頼までいただく旧車王が、プロの目線でどんな車が高く売れるのか、価値のない車はどんなものなのか。現在のコロナ禍における自動車売買のトレンドをわかりやすくお伝えします。 中古車の価値はどのように評価されるのか? さて、まずはじめに中古車の価値はどのように評価されると思いますか? どれくらいきれいか? メンテナンスはしっかりされているか? 快適なガレージで保管されているか? オーナーはお金持ちか? 1オーナーか? 事故歴はないか? カスタムはしてあるのか? 本革のシートか? サンルーフは装備されているか? ほかにもまだまだ様々な要素があげられることでしょう。 結論を申し上げると、どれも正解であり、正解でないということになります。 では、正解を。 資本主義の原則通り、需要と供給がすべてです。 つまり、欲しい人がたくさんいて、でもあまり多く台数が存在しない車は価値が上がります。逆に、欲しい人があまりいない、または欲しい人はいるが、それ以上にたくさんの台数が販売されている車は価値が上がりません。 なので、一言でいうと、欲しい人が多ければ多いほど、台数が少なければ少ないほど価値は高まります。 あまり値段のつかない車の特徴 あまり価値のない車、買取価格が付きにくい車の一例をあげるとこのようなイメージです。 10年落ちの4人乗り軽自動車 最近はとてもおしゃれで機能満載の軽自動車も多数販売されていて、安全性も格段に向上しています。新車でも100万円前後から購入できる軽自動車の世界においては、実は10年も経ってしまうとほとんど需要が発生しません。そのため、市場における販売価格も低く(数万円から10万円程度)、買い取る業者の提示価格も非常に低いものになってしまっている可能性があります。 90年代、当時は先進的な技術を搭載していたスポーツカー 90年代のスポーツカーは総じて、価値が上がっている昨今ですが、それに合致しないモデルがいくつか存在します。スープラやシルビア、スカイライン、NSXなどが評価を大きく上げているのに対して、一部で価値の上がらないモデルがあります。例えば、4輪操舵や4WDなど複雑な機構を持ち、技術を押し出していた車です。このようなモデルは、新車から数年は問題ないのですが、年月が経過しすでに20年、30年が経過してくると、メーカーからの部品供給も終了しており、修理ができない、または十分な整備ができずトラブルが頻発するという懸念から、ユーザーから敬遠されます。つまり「いいな」とは思っても「欲しい!」と思う人がいないということになります。そのため、このケースだと価値は高くない場合が多いと言うことになります。 一般的なファミリーセダンやコンパクトカー 現在の需要は、ミニバンやSUV、軽自動車でもSUVスタイルやミニバンスタイルが主流になっています。そのため、普通のセダンやコンパクトカーは、あまり多くの需要が見込めません。このような車種の中古車を求めるケースは、とりあえず足になる車があればよいというユーザーであり、車の性能や色や形よりも安ければ安いほどありがたいということになります。そうなると、安い金額でなければ販売できないため、仕入れるときに安い金額で仕入れるという流れになってしまうのです。 同世代の他メーカーのモデルよりも動力性能が優れていた輸入車スポーツカー 当時は300馬力越えのスポーツモデルはまだまだ少なく、パフォーマンスは圧倒的に優位な車でした。しかし、前述のモデルと同様に、このモデルにはオーナーを悩ませるある欠点がありました。デスビがウォーターポンプの下にあり、定期的に交換する消耗品ではあるが、そのたびにウォーターポンプも外しての作業が必要。水回りの漏れが発生すればやはり被害を受けるというもので、構造的にちょっと難あり。そのため、その前後の世代の同モデルは価値は上がっているのですが、その世代だけが取り残されている。。。といったケースもあります。 価値の高い車、評価が上がっている車 ここまでは、あまり価値の付きにくい車についてお話ししました。では、大きく価値の上がっている、評価の上がっている車は何でしょうか? これは、大雑把に言うとこんな感じです。 2ドア マニュアルミッション スポーツカー これを満たすモデルであれば、基本的には評価が高くなり、買取金額も相応に上がります。評価が高いので具体的に車種名を言っても、車の名誉は傷つかないのでお伝えしましょう。※以下でご紹介する車両は価値が高い車の中のごく一部です。 ニッサンスカイライン 特に、ハコスカ、ケンメリ、ジャパン、鉄仮面、32、33、34のマニュアル車は非常に評価が高いです。ノーマル車も改造車、カスタム車も評価が上がっています。2ドアのモデルであれば、マニュアル車以外でも価値の上がっているものがあります。また、GTRはどの世代も非常に価値が高いです。モデルによっては、数千万円で取引されることも珍しくありません。また、ハコスカやケンメリは、長期間放置されていた不動車でもしっかり評価ができるためおもわぬ買い取り額をご提示できることもございます。 トヨタスープラ スープラも非常に人気の高い車種です。特に80のターボ車は大変評価が高くなっています。NAモデルでもカスタムなどがしっかりされていたり、1オーナーフルオリジナル車両なども探されているユーザーが多いため、買取金額にもその需要が反映されていきます。事故歴のあるような個体でも、走行に支障のないものであれば、しっかり評価が可能です。 フェラーリやポルシェ いわずもがな車好きなら誰もが憧れる名車です。世界中で愛されているメーカーですが、絶対数が非常に少ないため、どのモデルも総じて高価で取引されています。ですので、フェラーリ、ポルシェをお持ちの方は、いつでも高い評価で売却していただくことが可能です。 コスモスポーツ 一見すると海外のクラシックモデルにも思える流麗なデザインと、ロータリーエンジンの軽快さが魅力の国産スポーツカー。歴史的にも大変価値のあるモデルであり、なおかつ非常に台数が少ないため、年々評価は高まっています。もし、納屋に眠っている個体がある、もう何年も乗ってないなあーというオーナーさんはぜひすぐにお知らせください。専門の鑑定士が価値を見定めます! まとめ まだまだ、たくさんの価値の上がっている車たちはあるのですが、スペースの都合上今回は以上とさせていただきます。このコロナ禍において、高額な買取が可能な車は、簡単に言うと、2ドアでマニュアルのスポーツカー全般ということになります。お乗り換えや、ご売却、減車を検討されている方は、実は今がチャンスだということをご認識ください。 [ライター/旧車王編集部]

これで解決!車の所有者が死亡した場合の名義変更

普段何気まなく使っている車ですが、洋服や家電と違い、車は法律によって所有権が定められた財産です。そのため、所有者(持ち主)が死亡してしまった場合、そのままにしておくことはできず、所定の手続きを行わなければなりません。この記事では、そのために必要な必要書類や手続き方法についてご紹介していきます。 所有者が死亡したらその車は誰のもの? 車には必ず所有者(使用者)が決められえており、その車の持ち主(=所有者)が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となります。しかし、何もせず自動的に持ち主が変更されるわけではなく、所定の手続きをおこなわなければなりません。 相続人とは、一般的に家族のことを指しますが、遺言書によって「○○に譲る」といった支持があれば、その指示が優先されます。対して、遺言書が無い場合や遺言書に車の記載がない場合は、法律で定められた「法定相続人」が相続することになるのです。 法定相続人とは? まず相続人となるのは、亡くなられた方の配偶者(法律婚をしている配偶者)です。配偶者以外の相続人には順序があり、第1順位は直系卑属(子や孫、ひ孫など)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)、そして、第3順位は兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)となります。 まずは車検証を確認 例えば、あなたのお父さんが亡くなられたと仮定しましょう。お父さんがいつも乗っていた車は、必ずしもお父さん本人が所有者であるとは限りません。車は法律によって所有権が保証されているため、名義変更は所有者でなければできないのです。そこで、まずは車にある車検証を確認し、その車の所有者と使用者が誰なのかを確認しましょう。 所有者の欄にお父さん(亡くなられた方)の氏名と住所が書かれていれば、そのまま相続の手続きが可能ですが、ローンの残債が残っている場合やリースで車を使用している場合、そのままでは名義を変更することができません。この場合、お父さんはあくまで使用者であり所有者ではないため、まずは車検証の所有者の欄に記載された業者び連絡し相談しましょう。 車の所有者が死亡した場合の名義変更に必要な書類 それではここから、車の所有者が死亡した場合の名義変更で必要な書類についてご紹介していきます。ただし、手続き内容によって必要書類の内容は変わるため、「特定の相続人に名義を変更する場合」必要な書類についてご紹介します。 1.車検証(自動車検査証)2.戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書3.遺産分割協議書4.印鑑証明書5.実印(委任状)6.車庫証明(自動車保管場所証明書) 以上6点の書類を準備し、管轄の陸運事務所で手続きを行います。 それでは、それぞれの書類について詳しく説明していきましょう。 1.車検証(自動車検査証) 一般的には車のグローブボックスなどに、車の取扱説明書や整備記録簿と共に保管されています。名義変更とは、この車検証にかかれた所有者を書き換える手続きのため、必ず車検証は用意しなければなりません。 2.戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 被相続人(死亡者)の死亡の事実が確認できるもので、相続人全員が確認できるものが必要です。婚姻などによって氏名などに変更があった場合は、それを証明できる書類(原戸籍謄本、現在の戸籍謄本など)も必要になります。 3.遺産分割協議書 相続人が複数おり、その中の一人が相続する場合に必要になります。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。ただし、査定額が100万円以下の場合は、新所有者となる相続人の戸籍謄本、遺産分割協成立申立書(相続人の実印があるもの)、査定額を証明する書類が必要です。 4.印鑑証明書 新たに所有者となる相続人の印鑑証明で、発行から3か月以内のものが必要です。 5.実印(委任状) 新たに所有者となる相続人の実印が必要です。また、相続人本人が申請しない場合には、実印を押印した委任状が必要になります。 6.車庫証明(自動車保管場所証明書) 新たに所有者となる相続人が同居しており、保管場所(車庫)の変更が無い場合は不要になる場合もあります。用意する場合は、照明から概ね1か月以内のものを用意します。 所有者が死亡し名義変更する場合の手続き方法 車の所有者が死亡した場合の名義変更と言うと、やや難しく特殊な感じがするかもしれませんが、上記の必要書類をそろえる以外、通常の名義変更とほぼ同じ手続きです。 手続きを行う場所は、登録車(普通車)ならば管轄の陸運事務所、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。また、手続き当日にも必要書類(印紙)の購入や記入が必要です。 初めてでどうして良いかわからない方も多いと思いますが、それほど難しい手続きではないので心配はいりません。各陸運事務所や軽自動車検査協会には、必ず総合案内窓口がありますので、旧所有者が死亡して名義変更に来たことを伝えれば、手続きのために回る窓口の順番や書類の確認をしてもらうことができます。 [ライター/増田真吾]

外車・輸入車の買取相場は高額なのか?旧車専門店が解説

昔から輸入車は売るとき安いと言われますが、ドイツメーカーの努力やニーズの高まりにより過去の話しになりつつあるようです。ここでは、旧車専門店の独自の解説で国産車とは違う相場事情や買取店のそれぞれの特徴について解説します。また、輸入車買取で決め手となるポイントについても紹介しますので、参考にしてください。 外車の買取は安いのか?国産車とは違う相場事情 「外車の買取は安いのか?」に対する答えは、ケースバイケースと言えます。但し、外車には国産車と大きく異なる相場事情があります。それは、年次改良を行い毎年イヤーモデルを発表することです。 国産車には基本的にイヤーモデルという制度はなく、仕様変更はマイナーチェンジの際に行われます。例えば、インプレッサ GDB型で見られた前期・中期・後期を見た目で区別した「丸目」「涙目」「鷹目」は、非常にわかりやすい例と言えます。それに対して外車は基本的に毎年マイナーチェンジが行われ2014モデル・2015モデルというように年式で区別されます。 つまり、年が変わると前年のモデルは新車で販売出来なくなり、売れ残った新車が登録済未使用車、いわゆる新古車として中古車市場に流れてきます。この台数が最も大きいのがBMWと言われていますが、当然のことながら買取相場を押し下げる要因になります。もちろん、バックオーダーを抱えるような人気モデルには当てはまらないケースであり、そのため外車の買取は安いのか?の問いに対する答えはケースバイケースと言えるのです。 因みに、スバルは伝統的にマイナーチェンジの他に年次改良を行いますが、前期・中期・後期の他にA~G型などと呼ばれています。 輸入車の買取相場が安いと言われる理由 外車の買取相場が安いと言われる理由はイヤーモデルだけではありません。 一般的に外車は国産車より需要が少ないと言われています。理由として故障が多く、そのために維持費が高くなることが挙げられますが、当然のことながら買取相場が安くなる大きな原因になります。 しかし、国産車よりも魅力的という点においては誰しもが認めるところであり、ドイツメーカーの地道な努力により、維持費の高さや故障の多さは過去の話しになりつつあるようです。 輸入車の買取店は、結局どこがいいのか? 外車の売却先と言われてディーラーの下取を思い浮かべる方は多いかもしれませんが、ラジオCMでよく聞く一括査定や大手買取店などを含めると多くの選択肢があるのが現状です。 ここでは、売却方法を6つに分けて特徴やメリットデメリットについて解説していきます。 自社ディーラー 自社ディーラーの買取は、いわゆる下取りということになりますが、ディーラーは同じメーカーの車種の乗り換えを行う分には、非常に強みを持っています。但し、認定中古車として再販出来ない年数が経った車や他メーカーのモデルに関しては、あまり期待出来ないのが現状です。 他社ディーラー 他社ディーラーの買取は、自社ディーラーと同様に正式には下取りとなります。下取り価格はよっぽど人気のある車種以外は可もなく不可もなくという査定結果になる可能性が高いと言えます。理由は、特にディーラー側にメリットがないためですが、ライバルメーカーのシェアを積極的に奪いにいっているメーカーであれば下取り価格も期待出来るかもしれません。 一括査定 一括査定は短時間で複数社の見積もりが集まりますので、買取額が比較しやすく、 1社のみの買取よりも高い金額で売却出来る可能性があります。しかし、鳴り止まない営業電話がユーザーを悩ませますし、そもそも輸入車に強い買取店が多くない現状もあります。 大手買取店 現在メジャーになっている大手買取店は、最も無難な選択と言えるかもしれません。特に店頭で査定を行う場合は査定スタッフが親身に相談にのってくれますし、初めて来店したユーザーにも丁寧に対応してくれます。そしてなによりも店舗数が多いため最寄りの店舗が見つかりやすいというメリットがあります。 外車買取専門店 外車買取専門店は、当然のことながら輸入車の買取に強みを持っています。具体的には、輸入車の確かなノウハウと豊富な買取実績です。 また、大手買取店が店頭買取を基本としているのに対して、外車買取専門店は出張買取をメインに買取を行っています。そのため地方のユーザーに喜ばれますし、1社のみが伺うケースがほとんどですので自宅でじっくりと価格交渉を行うことが出来ます。 番外編:旧車買取専門店 番外編の旧車買取専門店は、一般的な買取店では価格を付けることすら難しい車両の買取を得意としています。具体的には、1960年~1970年代の英国車の買取や買取額が2000万円を優に超えるような空冷ポルシェの買取です。 もちろん、ここまで特殊なモデルでなくても高価買取が可能ですが、2000年以前の輸入車と考えれば間違いないかもしれません。 輸入車買取で決め手となるポイント 輸入車の買取で決め手となるポイントは大きく2つに分けることが出来ます。ここでは、輸入車の専門知識や輸入車に強い流通ルートについて解説しますので、参考にしてください。 輸入車の専門知識 輸入車の売却先を決めるにあたって、輸入車の専門知識は最も重要なポイントと言っても過言ではありません。輸入車は例え国産車と同じやり方で査定をしたとしても修復歴の見方すらわからない場合があります。したがって、長年培ったノウハウと経験に裏打ちされた圧倒的な技術力が必要となりますが、輸入車の買取実績が豊富な業者を選ぶことがひとつの方法と言えるでしょう。 輸入車に強い流通ルート 圧倒的な技術力の次に必要となるのが輸入車に強い流通ルートです。輸入車に強い買取店であれば、自社販売はもちろんこと、同業者とのつながりや業者向けのオークションで売却する場合もあります。 そのため、買取った車の需要やニーズに合わせたルートで流通させられるので、より多くの利益を生み出すことが出来ます。つまり、その分だけ積極的な買取額を提示すること出来るのです。 年式の古い輸入車は、旧車買取専門店がおすすめ 輸入車の買取は、先述の通り専門的な知識が必要となりますが、古い輸入車にはさらに専門的な知識が求められます。特に1960年~1980年代のモデルには、相場などの情報がほとんどありません。 しかし、旧車買取専門店はなら独自のデータに基づいて、その時点でのベストな価格を提示することが可能です。もちろん、査定スタッフの高い技術力によりそれを実現させていることは言うまでもありません。 まとめ ここまで、輸入車の買取相場がが安いと言われる理由や買取店のそれぞれの特徴に解説してきました。輸入車には国産車とは異なる事情があります。 しかし、決して輸入車の買取が安いということにはならないことがご理解いただけたはずです。特に旧車はその傾向が顕著に表れます。 旧車や買取店の特徴を理解して上手に売却先を選びましょう。 [ライター/旧車王編集部]

グランツーリスモの意味とは?スポーツカーとの違いも解説!

「グランツーリスモ」と聞いてレースゲームや世界の名だたるGTカーを思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。しかし、「グランツーリスモ」の生い立ちは、まだ移動手段としてまだ馬車が当たり前だった19世紀イギリスのビクトリア朝時代にまでさかのぼります。 ここでは、「グランツーリスモ」の由来や「グランツーリスモ」と「スポーツカー」の違いついて紹介しますので、参考にしてください。 グランツーリスモとは? 車乗りなら誰でも知っている「GT」という言葉ありますが、実は多くの場合で誤った意味が使われており、本来の意味はあまり理解されていないのが実情です。 「GT」は、正式には「グランツーリスモ」というイタリア語になりますが、その「グランツーリスモ」は自動車のカテゴリのひとつであって、一般的に快適に長距離ドライブをこなすことのできる動力性能と操縦安定性が優れた車のことを言います。 日本でも「GT」がグレード名に付いたモデル数多く発売されてきましたが、その中でもトヨタ2000GTと日産スカイライン(ハコスカ・ケンメリ)は特に有名です。 「グランツーリスモ」の由来と起源 「グランツーリスモ」の起源は19世紀のイギリスにおける貴族階級の教育にあります。19世紀の貴族は子弟の教育のために家庭教師を雇って学問や教養を身に着けさせることが一般的でしたが、その最終プロセスとしてヨーロッパで2~3年に及ぶ修学旅行を行うことがありました。 そして、この旅行を「グランドツアー」と呼んだことが「グランツーリスモ」の由来と言われています。修学旅行で使う馬車は長期旅行に耐えうる丈夫さが必要でしたが、その馬車の制作の多くをイタリアのカロッツェリア(イタリア語で馬車や自動車の車体を製造する会社)に依頼したため、イタリア語の「グランツーリスモ」が使われるようになったと言われています。 「グランツーリスモ」と似た意味の言葉 「グランツーリスモ」は大旅行を意味する「グランドツーリング」から派生した言葉であり、元々は長距離走行に適した高性能な自動車を意味する言葉でした。 日本では意味こそ変わらないもの「GT」という呼び名で、独自の文化を歩んできました。 グランドツーリング(グランドツアラー) 日本では昔から高性能車のことを「グランドツーリング」と呼んでいました。そして、「グランドツーリング」を略した「GT」というグレード名が1960年代から1970年のスポーツセダンやクーペに数多く使われました。 つまり、「グランツーリスモ」と似た意味の言葉というよりも、英語の「グランドツーリング」の方が日本人にとって親しみやすかったということなのかもしれません。 「グランツーリスモ」と「スポーツカー」の違い 「グランツーリスモ」と「スポーツカー」の違いは、実はこの2つのカテゴリーには非常に被るところがあり、一概には言えないというのが正直なところです。 ただひとつ言えることは、由来の「グランドツアー」という言葉があるように、人と荷物をしっかり乗せられることが「グランツーリスモ」条件なのかもしれません。 「スポーツカー」の定義 「スポーツカー」の定義は、ざっくりと言うと運転自体を楽しむ車です。したがって、「グランツーリスモ」のように長距離移動は考えておらず、例え快適性が損なわれても走行性能に特化して車が開発されています。具体的には、ミッドシップレイアウトやそれに伴うラゲッジスペースの制限などです。 2019年7月に発表されたコルベットが、フルモデルチェンジを機にエンジンレイアウトがFRからミッドシップに変わりましたが、コルベットの新旧の比較が最もわかりやすい例かもしれません。もちろん、新型コルベットはスポーツカーの部類に入ります。 「GT」という車名は必ずしも「グランツーリスモ」ではない 国際自動車連盟(FIA)や日本自動車連盟(JAF)では、2シーターまたは2+2シーターのクーペのことを「グランドツーリングカー」と定義しています。具体的には、国内モータースポーツのトップカテゴリーであるスーパーGTやル・マン 24時間レースのGTE Proクラスで使用されている競技車両です。 つまり、「GT」という車名は必ずしも「グランツーリスモ」ではないと言えるのです。 まとめ ここまで、「グランツーリスモ」の長い歴史や言葉の意味について解説してきましたが、「グランツーリスモ」の由来や起源に驚いたユーザーも多いのではないでしょうか。 しかし、様々な解釈が存在する今日では、ユーザー自身の価値観で「グランツーリスモ」と呼ぶに相応しいモデルを選択すれば良いのかもしれません。 [ライター/旧車王編集部]

中古車でも1000万円超!?90年代FRスポーツの最高峰!A80型スープラ

トヨタを代表するスポーツカーであるスープラは、2019年に新型GRスープラが復活し大きな話題となりました。ところが先代に当たるA80型スープラの人気は衰えることはなく、状態によっては1000万円を超える車両も存在するほど高い人気を誇っています。A80型スープラがそこまで人気となっている秘密と、その魅力について見ていきましょう。 90年代のトヨタフラッグシップスポーツ! スープラとしては4代目(日本では2代目)に当たるA80型スープラは、NA(自然吸気)仕様のSZとツインターボエンジンを搭載するRZをラインナップ。排気量は3.0リッターのみで、NA使用は225馬力、ツインターボ仕様は自主規制いっぱいの最高出力280馬力、最大トルク46.0kgf・m(1997年のマイナーチェンジ後)を発生します。 先代のA70型に比べ、全長は100mm、ホイールベースは45mm短縮。丸みのあるマッシブな見た目とは裏腹に、コーナリングマシンとしての側面を持ちます。 トランスミッションは、国産車初のゲトラグ製の6速マニュアルミッションを搭載。その走りは世界一過酷と言われるドイツ ニュルブルクリンクで鍛え上げられ、ハイパワーFRでありながら高いコントロール性を誇ります。また、モリゾウことトヨタ自動車社長の豊田章男氏が、マスタードライバーになるための訓練としてA80型スープラでニュルブルクリンクを走るなど、現在もトヨタの訓練用車両として活躍しています。 極上のマニュアルモデルは1000万円超! A80型スープラの中古車相場はかなり高騰。もっとも新しいモデルでも2002年製であるため、流通している台数が少ないこともありますが、一般的な中古車と比較すると、かなりのプレミア価格となっています。 原稿執筆時点の2020年10月の中古車情報を確認すると、もっとも安い車両は、1995年式 走行距離約8万km SZ ATモデルで約280万円。年式のわりに走行距離が少なめではありますが、もっとも人気のないNAのATモデルであるため割高感があります。 一方、価格応相談を除きもっとも高いモデルは、1994年式 走行距離1万km RZ 6MTモデルで、その価格はなんと1000万円オーバー。同モデルの新車価格は約440万円であるため、やはりかなり相場が高騰しているということがわかります。 あえての右ハンドルがアメリカで人気 スカイラインGT-Rをはじめとして、1990年代から2000年代前半に発売された日本製スポーツカーの中古車相場が軒並み高騰しています。その原因の一つが、アメリカの25年ルール。これは、もともとアメリカで右ハンドルの車を売ることができなかったところ、製造から25年が経過すると販売と登録が解禁される制度で、アメリカのバイヤーは25年の解禁を待って、日本の中古車を買い付けているのです。 A80型スープラは、まさにこの25年ルールに当てはまっています。さらに言えば、映画ワイルドスピードのヒットにより、“右ハンドルの日本車”が好まれるため、もともと左ハンドルの北米モデルがあるにもかかわらず、日本で販売されていたA80型スープラの中古車価格が高騰しているのです。 雰囲気を味わうだけならNAのATモデルがおすすめ これ以上価格が上がる前に、なんとかA80型スープラを購入したいと考えている方も多いと思いますが、余程強いこだわりがない限り、NAのATモデルをおすすめします。もちろん、A80型スープラと言えばツインターボの6速!といいたいところではありますが、やはり中古車としては高すぎると言わざるを得ません。 また、いくら高性能なFRスポーツとは言え、年式と走行距離からくる“ヤレ”は避けることができず、本来の走りを取り戻すためには相応のメンテナンス費用を覚悟する必要があるでしょう。 NAでは物足りないのでは?と思うかもしれませんが、最新のエンジンに比べ複雑な制御が介入していない分、直6大排気量NAの滑らかでトルクフルな感触をダイレクトに楽しむことができます。 リセールバリューは高値安定 A80型スープラが2002年に販売を終えてから、およそ17年後に5代目スープラ(DB型)が復活。BMWとの共同開発で誕生し、BMW Z4の兄弟車としても大きな話題となりました。そんな現行型スープラは、当然のことながらA80型スープラよりも高い走行性能と最新の安全装置を備えていますが、なんでも新しければ良いと言い切れないのが“車”という文化の面白いところ。 最新型が発売されてもA80型スープラの人気は衰えることはなく、余程保管状態が良くない、または修復歴車でもない限り、買取相場が落ちることはないでしょう。 ただし、A80型スープラならどんな店舗でも高く買ってくれるかと言えばそうではありません。そのため、今回の記事でご紹介したようなA80型スープラの価値をしっかり理解している買取店に相談することが大切です。 [ライター/増田真吾]