「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

まだまだ旧車と一緒に生きたい!クルマを長持ちさせる“自動車再生”への挑戦

私たちは古いクルマ専門の買取サービス「旧車王」を展開しています……と堅苦しく自己紹介することが多いですが、そもそもは皆さんと同じ「ただの旧車好き」です。 古いクルマならではのボディラインとか質感とか、オイル臭さとか、エンジン音とか振動とか、魅力満載ですよね。もちろん新車だっていいところたくさんあるけど、旧車でしか感じられない刺激の虜になってしまったのが私たち「旧車王」なんです。 旧車の魅力をどうにかして末永〜〜く伝えていきたい、いやもう未来の人類にも直にその目で見て触れて感じてほしい!好きすぎるがあまりに気持ちが溢れ、旧車を次世代につなげる取組みを自分たちではじめてしまいました。同じ旧車好きの皆さんにもぜひ、その取り組みを知ってほしいので今回ちょっと熱く語らせていただきます。 若者にとって旧車は新しい文化!? 1980〜1990年代のファッションやインテリアが「昭和レトロ」「平成レトロ」として、若い世代からの注目を集めています。現在「旧車」と呼ばれる古いクルマの多くも、この領域にカテゴライズされます。当時の国産車といえば、プレリュード、シルビア、セリカ、マークⅡ……名車を挙げたら切りがない。特にプレリュードなんてエクステリアがたまらないですよね、低くて美しいボンネットや、可愛いリトラクタブルライト、横長のテールランプにも趣があるし……と、すみません。思わず熱くなりました。 話を戻します。昭和レトロ、平成レトロを中高年の方々が目にすると「いや〜懐かしいな〜俺が大学生の頃はこれがああでこうで△●×■※……」などと大体昔話が始まるものです。でも、それらの文化に熱を上げている20代〜30代のほとんどは、当時まだ生まれていません。「エモい」という言葉で形容されることが多い文化ですが、若者の多くは懐かしさよりもある種の新しさを感じているのではないかと思います。 だから旧車も若者にとって新しい刺激なわけです。クルマが生まれたのははるか昔だけど、出会ったのはつい最近。だと考えると、まだまだ旧車と一緒にいたいですよね?お父さんやお母さんの世代よりも、知り合ってからの時間が浅いんだから。まだまだいろんな場所をドライブしたいし、たくさん想い出をつくりたいですよね。 ずっと旧車と一緒にいたい! 旧車に乗り続けるには、旧車を「残して」いく必要があります。しかし悲しいことに、工業製品であるがゆえに経年劣化は避けられません。ただ乗っているだけでも、どんどん傷んでしまいます。中古車として出会ったときにはすでにもうあちこち故障していた、なんてケースも旧車では少なくないですよね。 でも!まだまだ!旧車と一緒にいたい! そんな想いが強すぎるため、旧車王は“自動車再生”に力を入れています。言葉のとおり、「自動車」を「再生」する事業です。買取ったクルマを、次のオーナー、また次のオーナー、そしてまた次のオーナー……といつまでも乗り継いでもらえるように、大事に修理・修復しています。ただ壊れている箇所を直すだけじゃなくて、クルマそのものの魅力をさらに輝かせるように。 1990年代のネオクラシックカーだって、きちんとメンテナンスすればあと20年は走行できます。つまり、あなたがもっと歳を重ねても、たとえば将来子供ができたときにだって、今の愛車は元気に走っていられるのです。願わくば、その子供が大人になる未来にも旧車文化を残していきたいと思っています。 ★旧車王は古いクルマの買取を行っています! 旧車王、実は20年以上にわたって古いクルマを取扱っていて、多くのクルマたちに触れてきたノウハウを活かし、買取サービスを行っています。手放す際のオーナー様の気持ちも痛いほどよくわかるので、1台1台慎重かつ丁寧に査定しております。大事な愛車をいつか売却するときがきたら、旧車王のことを思い出していただけると嬉しいです。 <買取のお申し込みはこちら> 👉Webフォーム👉お電話(フリーダイヤル)0120-389-777受付時間 9:00〜22:00 年中無休

マツダ AZ-1は軽自動車版スーパーカー!? 見た目だけではなく性能面も秀逸だった

重心の低いウェッジシェイプのボディにミッドシップレイアウト、ガルウィングというスーパーカーと同様の設計思想で作られたマツダ AZ-1。軽自動車という制限の多い規格のなかで、妥協を許さず作り込まれたマツダの情熱と技術力を感じる1台です。 今回は、現在もなお人気の高い軽自動車ミッドシップスポーツ、AZ-1の歴史と魅力を紹介します。 スーパーカーのレイアウトを軽自動車で実現したAZ-1 AZ-1は全長3,295mm、全幅1,395mmという軽自動車と同等のサイズでありながら、スーパーカーさながらのレイアウトを実現しました。特にAZ-1のアイコン的存在の装備が、軽自動車で唯一のガルウィングです。 実は合理的だったといわれるガルウィング採用の理由も含めて、AZ-1の基本構造をみていきましょう。 ミッドシップレイアウトでガルウィングまで装備 1992年に登場したAZ-1は、「軽自動車」という点を除けばまさにスーパーカーといえる仕様のモデルでした。ミッドシップに搭載したターボ付きDOHCエンジン、ガルウィングドアと装備だけをみればランボルギーニやフェラーリに引けをとりません。 ミッドシップレイアウトにしたことで、前後重量配分は42:58とスポーツカーの理想に近い数値を実現。スーパーカーらしい見た目だけでなく、高い運動性能もAZ-1の魅力です。。 ガルウィングはボディ剛性確保のために必要だった ガルウィングの採用には、実は合理的な理由がありました。スポーツカーに欠かせないボディ剛性を確保するためです。加えて、メルセデスベンツ 300SLのようにサイドシルを高く設計したことから横開きのドアでは乗り降りが難しく、乗降性確保の目的もあってガルウィングが採用されました。 一方で、軽快な走行性能を実現するため、徹底した軽量化も図られています。外板の強度に依存しないスケルトンモノコックボディという構造にすることで、ボディ剛性と軽量化を両立。外板の多くにFRPを使用し、わずか720kgという車重を実現しました。 アルトワークス譲りの高い基本性能 AZ-1のパワートレインは、実はスズキ アルトワークスと共通です。自主規制いっぱいの64psを発揮する、F6A型直列3気筒DOHCターボエンジンが搭載されています。 また、サスペンションもアルトワークスと同じです。すでに高い評価を得ていたアルトワークスの基本性能が、そのままAZ-1に移植されました。加えて、シャープなハンドリングを実現するため、ダンパーやバネ、ブッシュ、スタビライザーに至るまで、マツダこだわりのチューニングが施されました。 振り切った内外装デザイン AZ-1のデザイン上の特徴は、ガルウィングだけではありません。本格的なミッドシップスポーツカーと遜色のないデザインが、細部に渡って取り入れられています。 続いて、AZ-1の内外装の特徴をみていきましょう。 スーパーカーをそのままコンパクトにした外観 ランボルギーニ カウンタックやフェラーリ 328GTBなどと同様に、AZ-1のボディ形状はウェッジシェイプです。さらに、サイドのエアインレット、エンジンルーム上の放熱スリット、後部の開口部などスーパーカーをそのままコンパクトにしたようなデザインに仕上げられています。 また、AZ-1の個性をより一層引き立たせているのが、丸目のヘッドライトです。一般的なクルマと違い、フロントノーズよりやや奥まったところに配置されています。実はコンセプトカーでは、リトラクタブルヘッドライトが採用されていました。空力に影響する先端部のため、できるだけ流線型を犠牲にしないように配慮されたのかもしれません。 居住性は皆無のスパルタンな内装 お世辞にもAZ-1の居住性は高いとはいえません。乗員の背中側にエンジンが来るため車内は狭く、ドライバーのスペースの確保さえ苦心した様子がみえます。もっとも特徴的なのはエアコンのコントロールパネルの場所です。ドライバーの左足側のスペース確保のため、センターコンソールに縦向きに設置されています。 さらに、安全上の理由からスペアタイヤをフロントノーズ部に収納できず、車室内後部に搭載せざるを得ませんでした。軽自動車サイズでミッドシップスポーツカーを実現するためには、居住性を犠牲にするしかなかったようです。 さらに個性的な特別仕様車もあった ベース車輌自体が個性的なAZ-1ですが、特別仕様車もいくつかリリースされました。マツダスピードバージョンでは、大型のエアインテークのあるボンネット、エアロバンパーと大型リアスポイラーが装備され、コンパクトなAZ-1が迫力のある外観に生まれ変わっています。 また、当時マツダのグループ会社だったM2社の手掛けたM2 1015は、かなり個性的な1台です。ボンネットの切り込み形状の変更によってヘッドライトの形が変わり、さらに中央部にはフォグランプが追加されたことでまったく印象の異なるクルマに仕上がっています。専用アルミホイールや後部には「M2 1015」のエンブレムまで装着されました。 唯一無二の存在だけに失われない価値 AZ-1は、軽自動車にスーパーカーの要素をたっぷりと詰め込んだ、唯一無二の個性的なモデルです。現在でもAZ-1の人気は高く、大手中古車サイトでは180~270万円程度で取引されています。1992~1995年のわずか3年間しか作られなかったこともあり、今後さらに希少性が増していくでしょう。 一方で、希少性の高いクルマを売却する際は、買取業者選びに注意が必要です。流通力が少ないと参考にできる価格情報が限られているため、一般的な買取業者だと価値を正しく判断してもらえない可能性があります。AZ-1のような旧車を売却する際は、旧車専門の業者に相談しましょう。

免許証を紛失しても運転できるの?起こりうるトラブルや対処法も紹介

クルマを運転する際は、運転免許証を携帯しなければなりません。運転免許証を紛失したからといって不携帯で運転すると、反則金が科せられます。 運転免許証を紛失してしまうと、キャッシングや銀行口座の開設などに悪用されるリスクもあるため、なるべく早く再発行手続きをしましょう。この記事では、運転免許証を紛失したときに起こり得るトラブルや対応方法、再発行手続きなどについて詳しく解説します。 運転免許証を紛失したときに起こり得るトラブル 運転免許証を紛失すると、クルマを運転できないだけではなく、さまざまな問題が発生します。運転免許証を紛失したときに起こり得るトラブルについて、具体的に紹介します。 悪用される 運転免許証を紛失すると、悪用される可能性があります。たとえば、第三者が本人になりすまして、クレジットカードを発行したり銀行口座を開設したりするケースがあります。 発行されたクレジットカードがキャッシングや買い物に利用されると自分に利用料金が請求されます。また、開設された銀行口座が犯罪に利用されるリスクもゼロではありません。 不正利用や犯罪に巻き込まれる可能性があるため、紛失した場合はなるべく早く対処しましょう。 「免許証不携帯」として反則金を科される 運転免許証を紛失したままクルマを運転すると「免許証不携帯」に該当し、3,000円の反則金が科せられます。 紛失していることに気づかずに運転をした場合も反則金が科せられるため、出発前に運転免許証があるかどうか必ずチェックしましょう。なお、違反点数は加算されません。 参考:道路交通法「第95条」・警視庁公式Webサイト「反則行為の種別及び反則金一覧表」 運転免許証を紛失したらすぐに行うべきこと 運転免許証を紛失した際、すぐに警察署や信用情報機関へ届け出れば、悪用を防げる可能性が高くなります。続いて、運転免許証を紛失したらすぐに行うべきことを紹介します。 警察に遺失物届を提出する 運転免許証を紛失したら、なるべく早く警察署で「遺失物届」を提出しましょう。遺失物届とは、紛失したものが届けられた場合に、遺失者が連絡を受け取れるようにするための届出のことです。 紛失した日時や場所、特徴などを遺失物届と照らし合わせて、合致すれば警察署から連絡が届きます。自治体によっては、Web上からの遺失物届提出も可能です。すぐに警察署へ出向けない場合は、こちらから遺失物届を提出しましょう。 また、遺失物届を提出すれば、クレジットカードを悪用された際に不正利用であることを主張できます。ただし、遺失物届出は遺失したことを証明するものではありません。紛失したものの代わりや、効力を止めるわけではないことに留意してください。悪用を防ぐためにも、なるべく早く警察署で遺失物届を提出しましょう。 信用情報機関に報告する 運転免許証を紛失したら、すぐに信用情報機関に報告しましょう。信用情報機関とは、個人のクレジットカードやローンなどの情報を管理している機関のことです。 クレジットカードの発行やローンの契約などは、信用情報機関のデータをもとに審査します。紛失した旨を報告することにより、クレジットカードの発行やローンの契約の申請があった場合に、悪用を防ぐことが可能です。 信用情報機関は以下3つがあるため、各社に報告しましょう。 ・株式会社日本信用情報機構(JICC)・株式会社シー・アイ・シー(CIC)・一般社団法人全国銀行個人信用センター(KSC) 紛失した情報は5年で自動的に削除されるものの、運転免許証が見つかったり再発行をしたりした場合は報告を取り消す必要があります。 運転免許証の再発行手続きの方法 運転免許証は、必要書類を揃えて所定の場所で手続きすると再発行が可能です。しかし、前述のとおり運転免許証がない状態でクルマを運転すると「免許証不携帯」に該当します。再発行の際には、公共交通機関を利用したり、家族や知人のクルマで送ってもらったりして手続き場所に出向きましょう。 ここからは、運転免許証の再発行手続きの方法について詳しく解説します。 必要書類 運転免許証の再発行手続きに必要な書類は、以下のとおりです。 1.運転免許証再交付申請書2.運転免許証紛失・盗難てん末書3.申請用写真(縦3cm×横2.4cm)4.身分証明証 5.手数料 2,250円※1と2は窓口で入手可能 必要書類として揃える写真は、身分確認用として使用されます。運転免許証用の写真は、手続き時に撮影することに留意してください。 また、身分証明証はマイナンバーカードやパスポート、健康保険証や社員証などが該当します。地域によっては、顔写真がついている身分証明証がない場合、2点以上の書類の提示を求められる場合があるため、事前に確認しておきましょう。 なお、運転免許証のICチップに記載されている情報を保護するため、暗証番号として4桁の数字を2組設定する必要があります。スムーズに再発行するためにも、事前に数字を決めておきましょう。 手続きの流れ 手続きの流れは以下のとおりです。 1.申請書類を記入して窓口へ提出2.運転免許証の暗証番号を設定3.運転免許証用の写真を撮影4.運転免許証を再交付 運転免許証の再発行手続きは、住所を管轄する以下の場所で行います。 ・運転免許センター・運転免許試験会場・警察署 地域によっては手続きする場所が限られているケースがあるため、事前に管轄の警察署の公式Webサイトを確認しましょう。 主要都市における再交付可能な場所は以下のとおりです。 都道府県 場所/受付時間 東京都 府中運転免許試験場鮫洲運転免許試験場江東運転免許試験場 平日 8:30〜16:00 神奈川県 運転免許センター平日 8:30〜11:00 13:00〜15:30 神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く)平日 9:00〜12:00 13:00〜16:00 愛知県 運転免許試験場、東三河運転免許センター平日 8:45〜12:00 12:45〜15:00 23警察署・5幹部交番平日 9:00〜11:00 12:00〜16:00 大阪府 門真運転免許試験場、光明池運転免許試験場平日 8:45〜12:00 12:45〜14:30 各警察署(大阪水上警察署及び関西空港警察署は除く)平日 9:00〜17:00 福岡県 福岡自動車運転免許試験場北九州自動車運転免許試験場筑豊自動車運転免許試験場筑後自動車運転免許試験場 平日 9:00〜10:30 14:00〜15:00 基本的に当日に運転免許証が再交付され、手続きにかかる時間は1時間程度です。ただし、警察署で手続きすると後日窓口で受け取らなければならない場合があります。地域によっては、郵送で交付されることもあります。 すぐに運転免許証が必要な場合は、運転免許センターや運転免許試験会場で手続きするとよいでしょう。 また、場所によってバラつきがあるものの、再発行手続きは平日の限られた時間でしか受付してもらえません。加えて、運転免許証の再発行は代理人での申請が不可です。必ず本人が手続きに出向いてください。 なお、盗難や紛失によって運転免許証を再交付する場合、記載されている12桁の最後の番号が変わります。一度も再交付されていない場合は「0」、交付されるたびに「1」「2」と数字が増えます。これは悪用を防止するためのルールで、破損や汚損で番号を目視できる場合には番号が変更されません。 運転免許証を紛失しないための対策 運転免許証は、スマホとセットにして持ち歩くとよいでしょう。仮にスマホを落としても、GPS機能で位置情報を特定できるため、運転免許証と一緒に見つかる可能性があります。カードホルダー付きのスマホケースに切り替えて、運転免許証の紛失を防ぎましょう。 また、運転免許証は財布とセットにした方が効率的ではあるものの、GPS機能がないため一緒に持ち歩くことはあまりおすすめできません。一緒に持ち歩く場合は、GPS機能が内蔵されたカードや紛失防止タグなどのグッズを、財布の中に入れておくとよいでしょう。 自宅や愛車の鍵が付いているキーケースと、運転免許証をセットにすることもおすすめできません。自宅の鍵が付いている場合、運転免許証に記載されている住所をもとに、何者かに自宅に侵入され事件に巻き込まれる可能性があります。 愛車の鍵が付いている場合は、クルマを盗難されるリスクもあるでしょう。盗難や車上荒らしに遭った際に運転免許証を盗まれる可能性があるため、車内に保管しておくのも危険です。 自分の身を守るためにも、運転免許証の持ち歩きには十分に気をつけましょう。 まとめ 運転免許証は身分証明証になるため、紛失すると悪用されるリスクがあります。不携帯の状態でクルマを運転した場合は、反則金が科せられるため注意が必要です。 紛失したらクルマは運転せず、まずは警察署に遺失物届を提出し、その後すぐに信用情報機関に報告して悪用のリスクを防ぎましょう。 また、必要書類を揃えて運転免許センターや警察署などで手続きすると、再発行できます。ただし、運転免許センターや警察署では平日しか手続きできません。代理人による再発行手続きも不可であるため、本人が平日の日中に出向かなければならないことを把握しておきましょう。

アルテッツァが25年ルール解禁!値上がりしている?最新相場情報を解説!

トヨタの歴史に残る名車として知られる小型のFRセダン「アルテッツァ」が製造開始から25年を過ぎ、アメリカの25年ルールの対象となりました。アメリカでは1990年代の日本車の人気が高く、輸入が可能になると国内での希少性が高まって値上がりする可能性があります。そのため、現在のアルテッツァの価格事情を気にされている方も多いでしょう。 本記事では、25年ルール解禁に伴うアルテッツァの価格変動について解説します。最新の買取相場や人気グレードも紹介するため、売却をご検討されている方はぜひ参考にしてみてください。 アルテッツァは25年ルール解禁で値上がりの可能性あり 25年ルール解禁に伴い、アルテッツァは値上がりする可能性があります。 アルテッツァは、小型のFRスポーツセダンとして人気が高く、海外ではレクサス「IS」として販売されていたことから、国内外問わず一定の人気があります。そのため、25年ルールの対象になることによって、右ハンドル仕様のアルテッツァの中古車価格に動きがある可能性が高いです。 しかし、高値がつくかどうかについては車輌の状態によって異なります。加えて中古車市場の相場や市況は日々変動しているため、今後いかなる場合でもアルテッツァが高く売却できるわけではない点に留意しておきましょう。 そもそも25年ルールとは 25年ルールは、アメリカにおけるクルマの輸入規制に関する法律における例外として認められているルールです。アメリカでは右ハンドル車の輸入が禁止されていますが、製造から25年以上経過するとクラシックカーとして登録できるようになります。 ▼25年ルールについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。アメリカ「25年ルール」とは?名車の中古相場が急騰するしくみ アルテッツァの最新の買取事情 25年ルールによって値上がりが見込まれるアルテッツァですが、現在の買取事情はどうなっているのでしょうか。最新の買取相場とともに人気のグレードを紹介します。 アルテッツァの買取相場 アルテッツァの買取相場は以下のとおりです。ここでは、25年ルールが解禁された、または間もなく解禁されるSXE10型のモデルのみに絞って紹介します。※2024年6月時点の情報です。 ■RS200 6MTLエディション/Zエディション/リミテッド/リミテッドⅡ/リミテッド・ナビパッケージ/リミテッドⅡ・ナビパッケージ〜150万円 ■TOM'S 280T 6MT〜250万円 アルテッツァで人気のグレード アルテッツァ全体を通しての人気のグレードはRS200です。 当時の最新技術が盛り込まれた3S-GE型エンジンを搭載しており、最高出力210ps(ATは200ps)を誇るスポーツカーらしさを存分に楽しめるグレードです。前述したSXE10型はRS200グレードしかラインナップされていないため、いずれも高値がつく傾向にあります。 また、TOM'S 280Tはわずか100台しか生産されていないため、その希少性の高さから買取相場が高くなっています。 アルテッツァの魅力 ここで改めてアルテッツァの魅力を振り返ってみましょう。 アルテッツァは、「操り、走る」心地よさを堪能できるクルマとして、1998年10月30日に販売が開始されました。トヨタの小さな高級車「プログレ」用プラットフォームのホイールベースを110mm短縮し、トレッドを前20mm/後25mm拡大したモデルです。 また、エンジンをフロントミッドシップに搭載し、バッテリーや燃料タンクなどの重量物を車輌の中心に寄せた最適な重量配分により、小気味良いハンドリングを実現しているのも魅力の1つです。 エンジンは、2L直列4気筒ツインカムと2L直列6気筒24バルブの2種類をラインナップしています。トランスミッションは、4気筒モデルが6速MTと5速AT、6気筒モデルが6速MTと4速ATです。 いずれも操る楽しさを感じられるスポーツセダンとして、高い人気を誇ります。今後は、25年ルール解禁に伴って、手に入れるのがさらに難しくなるかもしれません。 アルテッツァ以外で2023年に25年ルールが解禁された車種一覧 アルテッツァの他にも、2023年に25年ルールが解禁されたモデルがいくつかあります。以下は、その一例です。 ・トヨタ ランドクルーザー(100系):2023年1月・三菱 ランサーエボリューションV:2023年1月・日産 スカイライン(R34):2023年5月・トヨタ プログレ:2023年5月・スバル レガシィ(BE型):2023年12月 このように、今となって名車といわれたり、人気が再発したりしているモデルが続々と製造から25年を迎え、アメリカに輸出されるようになっています。 まとめ 日本でも人気が高い小型FRスポーツセダン・アルテッツァは、製造から25年が過ぎ、アメリカでの輸入が可能となりました。高く売却したい方は、今後の値動きを注視したほうがよいでしょう。 もし、アルテッツァの売却を検討している方は、過去の相場と2023年10月以降の相場を比較し、売却時期を見極めることが大切です。

MT車(マニュアル車)とは?特徴や注意点などを解説

クルマには、MT車とAT車があります。現在、ほとんどのクルマはAT車ですが、中にはMT車でなければ運転が怖いという方もいます。今回は、クルマのMT車とは何なのか解説します。また、特徴や注意点なども合わせて紹介していますので、MT車の購入を検討している方は参考にしてみてください。 MT車(マニュアル車)とは MT車とは「マニュアルトランスミッション車」のことで、運転者が状況や速度に応じてギアを変えるクルマです。 MT車のギアを変えるときは、クラッチペダルを踏んで、トランスミッションとエンジンの接続を切り離して、ギアを上げたり下げたりします。ペダル操作は、右足でアクセルとブレーキを操作し、左足でクラッチを操作します。 MT車(マニュアル車)とAT車(オートマチック車)の違い MT車とAT車では、足で操作するペダルに違いがあります。 MT車は、アクセルペダル・ブレーキペダル・クラッチペダルの3つをを操作しますが、AT車はアクセルペダルとブレーキペダルのみを操作します。このような違いがあるためペダルの数を見ると、保有している運転免許で運転できるかどうか判断しやすいでしょう。 MT車(マニュアル車)の特徴 MT車には、AT車にない特徴があります。ここではMT車の主な特徴を4つ紹介します。 エンジンブレーキが利きやすい MT車はAT車と比べるとエンジンブレーキが利きやすいです。そのため、アクセル操作での速度調整がしやすく、ペダルの踏み変え操作を最小限に抑えられます。 AT車よりも故障しにくい傾向にある MT車はAT車より構造が単純であるため、故障した際の修理費や手間を抑えられるケースが多いです。一方、AT車は構造が複雑で、故障した際の修理費用が高くなる傾向にあります。 踏み間違いによる急発進の危険性が少ない MT車は、AT車と比べると発進時のペダル操作が複雑であるため、急発進や暴走事故を起こしにくいといわれています。そのため、アクセルとブレーキの踏み間違えによる事故を起こしにくいです。 AT車よりも安い場合がある 車種によって異なりますが、AT車よりMT車のほうが本体価格が安い傾向にあります。ただし、差額は大きくないため、クルマ選びの際には日常使いや渋滞のときのことも考慮して、どちらにするか慎重に決めましょう。 MT車(マニュアル車)の注意点 MT車にはメリットがある一方で注意点もあります。ここでは、MT車の主な注意点を3つ紹介します。 運転操作が煩雑 MT車は、2本の足で3つのペダルを操作するだけでなく、ギアも自分で変えなければなりません。そのため、運転操作が煩雑です。運転操作に慣れるまで大変ですが、コツを掴めばクルマと一体になれる感覚を楽しめます。 頻繁にクラッチ操作が必要になる MT車では、クラッチの操作が必要です。動力の切り離しや接続をするクラッチペダルは、左足で操作します。 動力を切り離す際はクラッチペダルを踏み込みます。一方、エンジンの動力をトランスミッションに伝える際は、クラッチペダルを徐々に戻しながら接続するという調整が必要です。 MT車がない車種もある 現在、MT車をラインナップしている車種は減少しています。そのため、MT車が用意されていないモデルがあるということも珍しくありません。そのため、欲しいと思ったクルマがあっても、MT車が存在しないということもあります。 MT車(マニュアル車)を運転できる免許証 MT車を運転したい場合には、保有している運転免許を確認しましょう。運転免許の条件に「◯◯はAT車に限る」と記載されている場合には、MT車を運転できません。 MT車に乗るためには、限定なし(条件に「AT車に限る」という記載がない)免許が必要です。AT限定免許の方がMT車に乗るためには、限定解除をしてAT限定免許から限定なし免許にしなければなりません。 MT車(マニュアル車)の練習方法 MT車の免許を保有しているもののAT車の運転ばかりしていると、MT車の運転に不安を感じてしまうでしょう。MT車の運転に慣れていないのであれば、まずはしっかりと練習することをおすすめします。ここからは、MT車の練習方法について解説します。 練習場所 MT車の練習をするときは、交通の流れを妨げない場所で練習を重ね、運転操作に慣れてから交通の流れに合わせた走行をする、という方法でステップアップしていくとよいでしょう。 運転操作そのものに不安があるときは、教習所や出張ペーパードライバーを実施している企業ので講習を受けましょう。受講によって運転操作に慣れてきたら、交通量が少なく、交通の流れを妨げない場所で、加速・減速やギアチェンジなどがスムーズにできるようになるまで練習しましょう。 その後、幹線道路に出て、交通の流れに乗って走行する練習をするのがおすすめです。 練習のコツ MT車の運転は、ペダル操作やギアチェンジなどのコツを掴むことがポイントです。右足・左足・右手・左手がそれぞれ異なる動きをするため、最初は運転に慣れるのが大変ですが、1つずつ丁寧に練習をしていけば運転できるようになります。 MT車を運転する際には、クラッチとアクセルの調和・調整がキーポイントです。そのため、低速でのクラッチ操作やアクセル操作をマスターするのが上達の近道といえます。低速時のクラッチとアクセルの調和が取れるようになると、坂道発進や駐車(バック/後退)などもスムーズにできるようになるでしょう。 MT車のエンジンのかけ方 MT車のエンジンをかけるときは、サイドブレーキ(パーキングブレーキ)がかかっていることを確認してから、クラッチペタルいっぱいに踏み込み、ブレーキペダルを踏んで、ギアをニュートラルしてエンジンをスタートさせます。 クルマによっては、クラッチスタートシステムというクラッチペダルが踏み込まれていないとエンジンがスタートしないシステムになっているモデルもあるため、エンジンをかける際にはクラッチペダルを確実に踏み込むようにしましょう。 おすすめMT車(マニュアル車)【SUV】 ここからは、おすすめのMT車を紹介します。まずはSUVのおすすめモデルを見ていきましょう。 日産 エクストレイル 日産 エクストレイルの初代と2代目には、MT車がラインナップされていました。オフロードも走行できるMT車を探しているのであれば、エクストレイルを候補に入れておくとよいでしょう。 スバル フォレスター スバル フォレスターには、4代目までMT車が用意されていました。そのため、比較的年式が新しいMT車のフォレスターを手に入れることも可能です。なるべく年式が新しいMTのSUVを探しているのであれば、フォレスターをチェックしてみるとよいでしょう。 おすすめMT車(マニュアル車)【セダン】 次に、セダンのおすすめMT車を見ていきましょう。 スバル WRX STI スバル WRX STIは、スポーツセダンとして高い人気を誇るモデルです。水平対向エンジンにMTを組み合わせている唯一無二の存在であることも特徴といえます。低重心のMTスポーツセダンが欲しいのであれば、WRX STIを検討するとよいでしょう。 三菱 ランサーエボリューション ランサーエボリューションは、三菱を代表するスポーツモデルの1つです。「ランエボ」の愛称で親しまれ、生産が終了した現在でも多くのユーザーに支持されています。直列4気筒ターボエンジンのMTスポーツセダンが欲しいのであれば、ランサーエボリューションを探してみるとよいでしょう。 おすすめMT車(マニュアル車)【軽自動車】 最後に、軽自動車のおすすめMT車を見ていきましょう。 スズキ ジムニー スズキ ジムニーは、軽自動車でありながら、悪路走行が可能なモデルです。さまざまな環境でも走行できる軽自動車のMT車を探しているのであれば、ジムニーを検討するとよいでしょう。 スズキ アルトワークス アルトワークスは、スズキの軽自動車「アルト」のスポーツモデルです。軽量なボディにターボエンジンを搭載しており、MTで操る小さなスポーツモデルとして高い人気を博しています。スポーツモデル初心者でも運転を楽しめる点が特徴です。 まとめ MT車は、運転者の操作がダイレクトに動作に影響するクルマです。操作が面倒といったネガティブな意見もありますが、操る楽しさを感じられるといったMT車ならではのメリットもあります。そのため、運転操作そのものを楽しみたい方や意のままに操る感覚を満喫したい方などにはMT車がおすすめです。

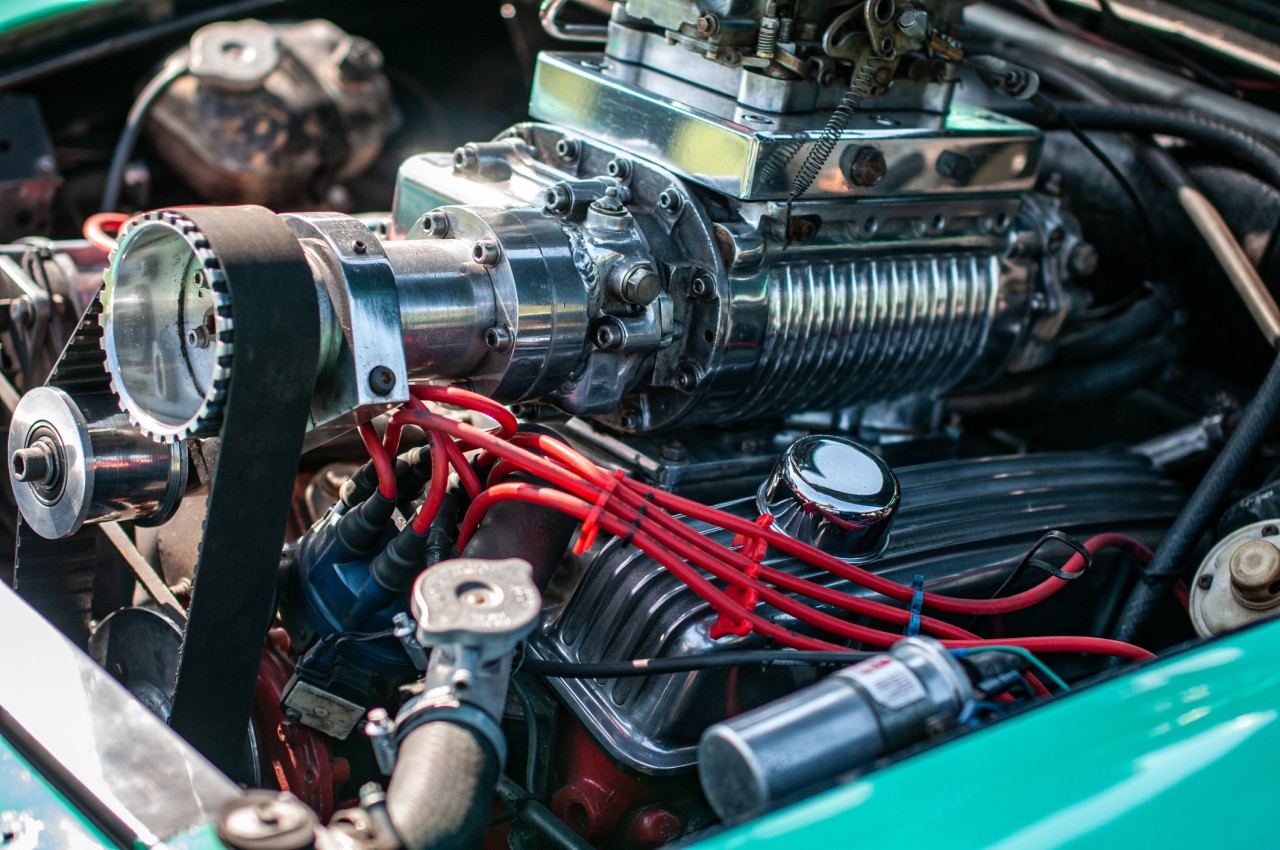

スーパーチャージャーの仕組みとは? ターボとの違いも含めて詳しく解説

排気量の小さいエンジンでも、絶大なパワーとトルクを得られるスーパーチャージャー。過給器といえばターボが有名ですが、実はターボにはない魅力がスーパーチャージャーに詰まっています。一方で、最近では搭載車がほとんどなくなったこともあり、詳しい仕組みを知らない方も少なくありません。 そこで今回は、スーパーチャージャーの基本的な仕組みやメリット・デメリット、さらにターボとの違いまで詳しく解説します。 エンジンに空気を詰め込むスーパーチャージャー スーパーチャージャーとは、圧縮した空気(酸素)をエンジンに送り込んでより高い出力を発生させるための装置です。圧縮して送り込むことで、自然吸気よりも大量の空気をエンジンに取り込みます。 空気量が増えるとエンジン出力が上がる理屈とともに、スーパーチャージャーの仕組みを詳しくみていきましょう。 過給機でエンジンパワーを上げる 空気(酸素)と燃料の混合気に着火した際の爆発力が、エンジンパワーにつながります。混合気の量を増やせば当然爆発力が上がりますが、自然吸気ではシリンダーの容積以上には空気を吸い込めません。 そこで、空気を圧縮してシリンダーの容積以上の量を送り込むために開発された装置が、スーパーチャージャーをはじめとする過給器です。例えば、わかりやすく単純化した計算ではありますが、1気筒400ccの4気筒1.6Lエンジンに600cc×4の圧縮した空気を送り込めば実質2.4L相当のパワーとトルクを得られます。 過給のためにエンジンの動力を使うスーパーチャージャー 空気を圧縮するためには、何らかの動力源が必要です。スーパーチャージャーでは、ベルトなどを通じて伝達したエンジンの回転そのものを動力源に空気を圧縮します。 スーパーチャージャーの仕組みにはいくつかありますが、代表的な方式はルーツ式と遠心式の2種類です。ルーツ式は古くから多くの車種で採用されてきた方式で、2組の2葉〜4葉のねじりローターを回転させて空気を送り込みます。 一方、遠心式はカスタムパーツとして最近注目されている方式です。後述するターボのようにタービンを回転させて空気を圧縮します。プーリーの回転力が、遠心式スーパーチャージャーの内部ギアで増速され、タービンを回します。全体にコンパクトに設計でき、ルーツ式で発生する空気の脈動がなく静粛性が高い点がメリットです。 スーパーチャージャーのメリット・デメリット スーパーチャージャーのメリットは、低回転域から過給圧を得られることです。圧縮する動力にエンジンの回転を利用するため、アクセルを踏み込んだ瞬間から高い出力で走り出せます。 一方でデメリットは、エンジンパワーの一部をスーパーチャージャーの駆動に利用するためロスが大きい点です。特に、高回転域ではスーパーチャージャーそのものがエンジンの足かせになって、十分なパワーが得られません。 また、サイズが大きく、重量も重くなる点もスーパーチャージャーの大きなデメリットです。取り付け位置がエンジン上部となり重心が高くなるほか、クルマの前後重量配分にも影響します。 ターボとは過給に使う動力源が違う ターボ・チャージャー、通称ターボもスーパーチャージャーと同様に過給器の一種です。スーパーチャージャーと大きく異なる点は、空気を圧縮する動力源に排気ガスを使う点です。 ターボでは排気ガスの風圧によってタービンを回し、空気を圧縮します。スーパーチャージャーに比べてコンパクトに設計でき、エンジン出力のロスが少ない点が特徴です。ただし、排気ガスの圧力の低い低回転域では十分に空気を圧縮できない、ターボラグが発生する点が大きなデメリットです。 さまざまなモデルに使われるスーパーチャージャー ターボに比べてあまり目立たないスーパーチャージャーですが、実は国産車、輸入車問わずさまざまなモデルに採用されています。 スーパーチャージャーは多くのモデルに採用されている まず、日本国内ではトヨタ AE92、AE101型のレビン/ トレノ、AW11型MR2にスーパーチャージャーモデルが設定されていました。4A-Gの特徴であるレスポンスのよさを活かしたままパワーアップを図るためには、低回転域から過給効果を得られるスーパーチャージャーが最適だったのでしょう。 また、意外なところでは、軽トラックの定番、スバル サンバートラックにもスーパーチャージャーモデルが存在します。 一方で、大排気量エンジンでスーパーチャージャーを採用しているのが、シボレー コルベットZR1(C6)です。LS9型6.2Lのエンジンに、イートン製のTVS (Twin Vortices Series) 型スーパーチャージャーを搭載しています。気になるパワーは、標準車のLS2型6.0Lエンジンの436psに対して647psを発揮、最大トルクは83.5kgmにも達します。大排気量エンジンで犠牲になりがちなレスポンスをスーパーチャージャーで補って、さらにハイパワー化を果たした事例です。 86を始めとするカスタムシーンでも人気 スーパーチャージャーは、後づけで簡単にエンジンパワーを向上させる装置としても定着しています。特にトヨタ 86では、定番カスタムメニューの1つです。トヨタ直系のアフターチューニングメーカーであるTOM'sも、ルーツ式スーパーチャージャーを使用したコンプリートカー「86 Supercharger」を発売しました。 また、近年ではコンパクトで静粛性に優れる遠心式スーパーチャージャーも人気で、アフターパーツメーカーからさまざまな車種に対応したキットも販売されています。 スーパーチャージャーモデルは人気が高い 限られた車種にしか搭載されていないスーパーチャージャーは、同型車の自然吸気モデルよりも人気が高い傾向にあります。車種や状態にも寄りますが、標準車の2倍近い買取価格がつくことも珍しくありません。 ターボ車にはない独特のレスポンスとパワー感を味わえるスーパーチャージャーですが、残念ながら最近発売された車種にはほとんど搭載されていないため、今後さらに希少性が高まるでしょう。

206 WRCでプジョーは3連覇を達成! 圧倒的強さを誇った秘密に迫る

プジョー 206 WRCは、2000年という区切りの年からWRCでマニュファクチャラーズタイトル3連覇を果たしたWRカーです。1980年代にWRCを席巻したプジョーが、新たな規定の制定をきっかけに206 WRCで再び功績を残しました。 圧倒的な強さを誇った206 WRCが誕生した背景と、輝かしい戦績を振り返ってみましょう。 ラリーで勝利するために生まれた206 WRC 206 WRCは、残念ながら市販モデルではありません。WRCが新たに定めた規定によって、市販車をレース専用に改造した特別なマシンです。 プジョーのWRC復帰の直接のきっかけでもあるWRカー規定も含めて、206 WRCについて詳しくみていきましょう。 WRカー規定の制定に勝機を求めた206 WRC 1998年にプジョーは、10年以上離れていたWRCへの復帰と参戦車輌である206 WRCを発表しました。1986年のグループB規定の廃止によってプジョーはWRCから撤退していましたが、1997年に新しくWRカー規定が生まれたために復帰を決意します。 グループB廃止後にメイン規定となったグループA規定では改造範囲が限られていたため、ベースの市販車の性能を大幅に向上させる必要がありました。しかも、12ヶ月間で5,000台の生産という厳しい条件も課せられていたため、メーカーにとっては大きな負担だったといえます。 WRカー規定は、グループAへの参戦が難しいメーカーへの救済措置として制定されました。骨格が市販車ベースという点はグループAと同様ですが、改造範囲が大幅に拡大されています。そのほか、高性能車を何千台も生産するという厳しい条件も撤廃。新たに生まれ変わったWRカー規定が、プジョーのWRC復帰の大きなきっかけとなりました。 同じくWRCで活躍した205の後継車206がベース車輌 プジョーが再びWRCに参戦するにあたって選んだクルマは、同年に発表された新型車206でした。206の先代205は、グループB時代のWRCを席巻したモデルです。プジョーが撤退した1986年にも、ライバルのランチアを抑えてマニュファクチャラータイトルを獲得しました。 そして、15年ぶりのモデルチェンジを果たして、1998年に206が登場します。奇しくも、WRカー規定が制定された翌年でした。再びプジョーがWRCの舞台に戻ってくるタイミングとして運命的なものを感じます。 高い技術力で完成した206 WRC 改造範囲の広いWRカー規定に則って制作された206 WRCは、ベース車輌の206から大幅な改造が施されています。搭載する2.0Lターボエンジンの最高出力は300ps、最大トルクは535N・mにも達し、わずか1,230kgという軽量コンパクトなパッケージングに圧倒的な戦闘力をもたせました。 さらに、6速シーケンシャルミッションを備えるXトラック製のギアヤボックスを縦置き配置し、駆動方式を4WDに変更。外観こそ206ですが、中身にはFFコンパクトカーの痕跡はまったくありません。 スペックだけを羅列すると単純に高性能なパーツを搭載しただけに思えますが、コンパクトな206の骨格にすべてを収めるのは至難の業だったはずです。206 WRCが実現したのは、プジョーの高い技術力があったからこそでしょう。 WRCで再度黄金時代を築いたプジョー 206 WRCで再びラリーの舞台に戻ってきたプジョーは、参戦翌年からいきなりドライバーズタイトルとマニュファクチャラーズタイトルを獲得しました。 プジョーのWRCでの活躍と、参戦へのこだわりをみせた特別モデルについて紹介します。 マニュファクチャラーズタイトル3連覇を果たす 206 WRCは1999年にスポット参戦で投入されると、翌2000年には早くも実力の高さを証明します。フィンランドのマーカス・グロンホルムの成長もあって、マニュファクチャラーズタイトルとドライバーズタイトルをダブル獲得しました。 2001年にはドライバーズタイトルこそ惜しくも逃すものの、マニュファクチャラーズタイトルを獲得して2連覇を果たします。さらに、2002年にはマーカス・グロンホルムが圧倒的な実力で王者に返り咲き、再びダブルタイトルを獲得するとともに、マニュファクチャラーズタイトル3連覇を達成しました。 規定をクリアするための特別モデル 206 WRCの正式なベース車輌は、限定生産された206GTです。実はベースグレードの206は、最低全長4,000mmとするWRカー規定を満たしていませんでした。そこでプジョーは、最低全長をクリアするために206 S16のバンパーを延長した206GTを発売したのです。 生産台数2,500台(当時)という規定を満たすため、全世界4,000台が限定販売されました。日本国内では50台が販売されたことが、当時のカタログに残っています。 限定車を生産するほどWRCに力をいれていたプジョーですが、マーケティング的な成功につながりました。WRCで無類の強さを誇っていた2002年には206の日本国内の販売台数は8,234台にも達し、翌2003年には累計販売台数3万台を達成しています。 206 WRCの成功は以降のモデルにも影響を与えた 206 WRCの成功は、以降のプジョーのラインアップにも大きな影響を与えます。プジョーの最小モデルは、1.2Lで100㎰足らずと今でこそ大人しいキャラクターですが、2世代後の208までは200psオーバーの1.6L・直列4気筒直噴ターボエンジンに6速MTを組み合わせたハイパフォーマンスモデル、208GTiが設定されていました。1998年に生まれた206 WRCのDNAが、2010年代後半まで続いていたということです。 また、「206 WRC」は、ルールこそ違うものの現在の「Rally1」にも通じるものがあります。普通に街を走っているコンパクトカーが、ラリーで活躍するという新たな常識を作ったクルマです。

RE雨宮が手掛けたロータリーエンジン搭載のマツダ シャンテの衝撃とは?! 今も語り継がれる伝説に迫る

レトロデザインがかわいらしいマツダ シャンテにロータリーエンジンを載せた「RE雨宮ロータリーシャンテ」。軽量でコンパクトなロータリーエンジンを車重の軽い軽自動車に搭載した、大排気量の欧州スポーツカーとも渡り合えるマシンです。 RE雨宮の伝説の1つでもあるロータリーシャンテの魅力を振り返ってみましょう。 RE雨宮がチューニングした史上初のロータリー軽自動車シャンテ レシプロエンジンに比べて軽量でコンパクトに設計されているロータリーエンジンですが、ロータリーシャンテが製作された当時は軽自動車に搭載した例はありませんでした。現在でさえ、軽自動車へのロータリーエンジン搭載例はわずかしかありません。 史上初のロータリー軽自動車となったシャンテと、RE雨宮の高い技術力について詳しく紹介します。 軽自動車なのに最高速度240.48km/hを記録 ノーマル車輌の車重480kgのシャンテにマツダが誇る12A型ロータリーエンジンを搭載したロータリーシャンテは、最高速トライアルで有名な谷田部テストコースでなんと最高速度240.48km/hを記録しました。 ロータリーエンジン専門のチューニングショップだったRE雨宮は、遊び心で軽自動車のシャンテのロータリー化を計画。そして、ついに1981年に世界初のロータリーエンジン搭載軽自動車、ロータリーシャンテを完成させます。 軽くて小型なロータリーエンジンとはいえ、軽自動車規格のなかでもコンパクトなシャンテに搭載するのはかなり大変だったようです。しかし、RX-3のフロントメンバーを移植、サイズの小さい10A型のトランスミッションを使用するなど、RE雨宮が技術力を尽くして見事に実現させました。 また、油圧式クラッチへの変更、RX-7用のトルクロッドの追加、ゼロヨン用のタイヤの採用など、180psといわれる高出力に耐えられるようさまざまな工夫もされています。 すべてにおいてオンリーワンだったRE雨宮 RE雨宮は、国内のみならず世界的にもほとんど例のないロータリーエンジン専門のチューニングメーカーです。さらに、RE雨宮が創業した1974年当時は現在よりも改造車に対する規制が厳しく、個人経営のチューニングショップはまだ少ない時代でした。 世界初のロータリーエンジン搭載車コスモスポーツをマツダが発売してからわずか7年で、完成度の高いチューニング車を制作していたのは驚くべきことです。日本のチューニングショップ黎明期に、ロータリーエンジン専門店として登場したRE雨宮は、まさにオンリーワンの存在でした。 ポテンシャルは十分あったマツダ シャンテ ロータリーシャンテが成功したのは、シャンテがクルマとしての十分なポテンシャルを秘めていたためだといわれています。実際、マツダもシャンテにロータリーエンジンを搭載する計画を立てていました。 当時の軽自動車の多くには、開発技術の問題もあってRR(リアエンジン・リアドライブ)のレイアウトが採用されていました。先代キャロルもRRでしたが、マツダはシャンテでFR(フロントエンジン・リアドライブ)を採用。また、ロングホイールベースとしたことで、安定性も向上させました。 軽量でコンパクト、FR、ロングホイールベースというスポーツカーにとって重要な要素を併せもったクルマだったことが、ロータリーエンジンの力を最大限に引き出す大きな要因でした。 現在も根強いファンに支持されるロータリー シャンテ RE雨宮が製作したロータリー シャンテは、登場当時はもちろん現在も多くのファンから根強い人気を集めるチューニングカーです。 当時の人気アニメにも登場した、ロータリー シャンテへの注目度の高さを紹介します。 人気アニメ「よろしくメカドック」に登場 ロータリーシャンテは、人気アニメ「よろしくメカドック」にも登場したことでも有名です。「よろしくメカドック」は、チューニングカーへの関心の高まりを背景に子ども向けアニメとして放送されていました。しかも、劇中に少し登場というわけではなく、1話分のエピソードとしてロータリーシャンテが取り上げられています。 個人経営のチューニングショップが製作したロータリーシャンテですが、アニメの題材にまで取り上げられているのには驚きです。なお、RE雨宮を創業した雨宮 勇美氏も「霜宮 勇美」という名前で登場しています。 最近の東京オートサロンにも出展された ロータリーシャンテの登場は今から40年以上前ですが、新しく製作された車輌が現在でも東京オートサロンに出展されています。まず、2016年にオリジナルを製作したRE雨宮が、実質3号機としてイチから製作したロータリーシャンテが出展されて話題になりました。 さらに、2023年には郷田板金が製作した、13B型エンジン搭載のロータリー シャンテも出展されました。オリジナルを製作した雨宮氏のアドバイスを受けながら、極端なオーバーフェンダーの個性的なロータリーシャンテに仕上げてられています。 芸人の佐田正樹さんは現役でシャンテに乗る レトロデザインが魅力のマツダ シャンテは、オリジナルモデルも多くのファンに愛されています。クルマ好きで知られるお笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹さんは、自身が所有するシャンテのカスタマイズをYoutubeで公開。また、郷田板金が製作したロータリーシャンテも、同氏のYoutubeチャンネルで紹介されています。 佐田さんが所有するシャンテは、実際に公道を走行できる状態に仕上げられている点が素晴らしいポイントです。オリジナルの外観を保ちつつ、40年以上が経過した今も現役で走行している姿からシャンテの完成度の高さがうかがえます。 マツダ シャンテはRE雨宮によって完成された 前述のとおり、シャンテは当初ロータリーエンジンを搭載する前提で開発されていました。しかし、排気量に制限のある軽自動車で、ロータリーエンジンの排気量換算が問題になって計画は頓挫します。同排気量のレシプロエンジンでは及ばない高出力化が可能なロータリーエンジンだっただけに、ライバル社からの圧力もあったのかもしれません。 販売終了後にはなったものの、RE雨宮がロータリーエンジンを搭載したことでシャンテはようやく完成したといえます。しかも、マツダはシングルローターの搭載を予定したため、2ローターの12Aは当初計画を上回るハイスペックマシンに仕上がりました。

クルマのクラッチとは?仕組み・種類・劣化を抑える方法を解説

クラッチは、エンジンの動力をタイヤへ効率的に伝える装置で、クルマの動きをスムーズに調整する役割を担っています。 本記事では、クラッチの基本的な仕組みやクラッチの種類、劣化を防ぐための操作方法についてわかりやすく解説します。クルマとバイクのクラッチの違いや、AT車に採用されるトルクコンバーターの役割についても触れていますのでぜひ参考にしてみてください。 クラッチとは クラッチは、エンジンの動力をタイヤに伝えるために必要な伝達装置で、変速機(トランスミッション)とエンジンの間に取り付けられています。 クラッチを言い換えると「動力伝達装置」です。エンジンの動力をトランスミッションに伝える役割があります。 クラッチの仕組み 基本的にクラッチは、エンジン側のフライホイールとトランスミッション側のクラッチ板の2つの板で構成されています。この2つを繋げたり切ったりするのがマニュアルトランスミッション車(MT車)のクラッチペダルです。 クラッチペダルから足を離すとフライホイールクラッチ板が繋がります。反対に、クラッチペダルを踏み込むとフライホイールとクラッチ板が離れます。 半クラッチとは 半クラッチとは、エンジン側のフライホイールとトランスミッション側のクラッチ板がつながるポイント(クラッチミートするポイント)を調整することです。 MT車の運転では、クラッチが繋がるポイントを探せることが重要となります。 もし、高速で回転するエンジン側のクラッチ板をトランスミッション側のクラッチ板に急につなげてしまうと、次のようなトラブルが起こります。 ・急発進する・エンジンが止まる・クラッチを傷める このようなことが発生する可能性があるため、MT車のクラッチペダルを操作するときは、一気に踏み込み、クラッチが繋がるポイントを探し、クラッチミートするところでクラッチペダルを戻すのを一時的に止め、速度が乗ってきたらクラッチペダルを戻す動作を再開するという基本的な操作をマスターすることが大切です。 クラッチの種類 クラッチには、さまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。ここからは、クラッチの種類や特徴を簡単に解説します。 ドッグクラッチ ドッグクラッチは、クラッチ同士の接続が凹凸になっているクラッチです。クラッチが噛み合う構造となっているため伝達効率が高いことが特徴となっています。 摩擦クラッチ 一般的にクラッチと呼ばれるのが「摩擦クラッチ」です。エンジン側のクラッチ板とトランスミッション側のクラッチ板の摩擦を利用して動力を伝えます。また、摩擦クラッチには以下のタイプがあります。 ・クラッチ板の操作を自動化したタイプ・クラッチ板を複数枚にしたタイプ(多板クラッチ)・オイルで満たしたタイプ(湿式クラッチ)・電磁石でクラッチの圧着するタイプ(電磁摩擦クラッチ) など 遠心クラッチ 遠心クラッチは、エンジンで発生した動力によって生み出される遠心力を利用して繋げるクラッチです。エンジンの回転が速くなると、遠心力でクラッチが繋がり、動力が伝わるしくみになっています。 流体クラッチ 流体クラッチは、流体で満たされた密閉空間でエンジン側の動力をトランスミッションに伝えるクラッチです。動力がスムーズに伝わることが特徴です。 クルマとバイクのクラッチに違いはある? クルマとバイクのクラッチでは、構造や機能、操作方法に違いがあります。具体的な違いについて、下記の表でまとめました。 項目 クルマ バイク 構造 1枚板の単板式(クラッチプレートとフライホイール) 複数板を重ねた多版式(クラッチプレートとフリクションプレート) 機能 ・乾式クラッチ(オイルに浸かっていない)・摩耗が多い・騒音が大きい ・湿式クラッチ(オイルに浸かっている・摩耗が少ない・静音性に優れる 操作方法 左足でペダル操作 左手でレバー操作 ※車種によっては構造が異なる場合があります。 一時期、バイクにも乾式クラッチが採用されていました。しかし、騒音や冷却の問題、摩擦材のカスが飛び散るなどの問題などがあり、現在ではほとんどみられなくなっています。 AT車にはクラッチの代わりにトルクコンバーターを搭載 クラッチ操作を必要としないオートマチックトランスミッション(AT)には、クラッチの代わりに流体クラッチを応用したトルクコンバーターを採用しています。また、近年ではクラッチ操作を自動化した2ペダルのマニュアルトランスミッション車(多板クラッチや自動クラッチなど)も増えてきました。 クラッチの寿命を縮める原因 クラッチの寿命を縮めてしまう原因は、主に下記の3つです。 ・急なクラッチ操作・無理にクラッチを繋げる・わずかに擦っている状態(半クラッチ)を多用する 急なクラッチ操作は、クラッチディスクに過度な負担がかかります。特に発進時や加速時に荒く踏み込む操作をしてしまうと、摩耗を早めます。 また、無理なクラッチ接続も摩耗を進行させる原因です。エンジン回転数が高いままクラッチをつなげると、強い摩擦が発生してしまいます。 なお、半クラッチの多用は最も注意が必要です。クラッチを中途半端な位置で使い続けるほど、劣化が進みます。坂道発進時や渋滞時に多くみられる半クラッチ状態は、できるだけ短時間で完了させましょう。 クラッチの劣化を抑えるためのポイント クラッチの寿命を縮めたり、劣化を抑えたりするためには、クラッチの構造を理解して正しい操作をすることが重要です。ここからは、クラッチの劣化を抑えるポイントを紹介します。 ブリッピングする ブリッピングは、シフトダウンしたときにエンジン回転数を合わせる操作です。MT車でシフトダウンしたときに、急減速したり突っかかるような動きが起きるのは、エンジンの回転数と車の速度とギアが合っていないことが原因です。 このような急減速や突っかかるような挙動をなくすためには、シフトダウンしたときに、エンジン回転数を上げる必要があります。このエンジン回転数を上げてギアを繋げる操作がブリッピングです。 クラッチペダルから足を離す 運転の最中、何気なくクラッチペダルの上に足を置いている方も多いかもしれませんが、クラッチを劣化させる可能性があります。足に力を入れているつもりがなくても、無意識に軽く踏み込んでしまい、半クラッチ状態になっていることも少なくありません。 微々たる影響ですがクラッチを摩耗させてしまい、積み重なると大きなダメージに発展しかねないため、なるべくクラッチペダルから足を離して運転しましょう。 まとめ クラッチは、エンジンの動力をタイヤに伝えるために必要な動力伝達装置の1つです。限定なし(MT)免許を取得する際に苦労することがあるクラッチ操作は、仕組みや構造を理解すると、どのように操作するのが適切なのかわかるのではないでしょうか。クラッチの構造や仕組み、伝達方法を理解し、適切なクラッチ操作をして、運転をさらに楽しんでみてください。

フェラーリ 328GTB/GTSが今も評価されるポイントとは? 歴代最高の美しさの秘密に迫る

歴代フェラーリのなかで、最も美しいといわれる328GTB/GTS。一方で、フェラーリのV8エンジンモデルとしては実質2代目ながら、性能面でも圧倒的な進化を遂げたモデルでした。 わずか4年という短いモデルライフながら、今も多くのフェラーリファンが憧れる328GTB/GTSの誕生と魅力について詳しく紹介します。 名車ばかりのMRレイアウトのV8エンジン 「MRレイアウトへのV8エンジン搭載」は、今でこそフェラーリの代名詞とも呼べる王道モデルです。F355やF430、F8トリブートなど数々の名車が生まれています。しかし、フェラーリが初めてV8エンジンを搭載したのは1973年。1940年代創業ということを考えると、意外にもV8エンジンの歴史は決して深くありません。 2シーターモデルとして初めてV8エンジンを搭載してから、実に10年ぶりのフルモデルチェンジとなった328GTB/GTSについて詳しくみていきましょう。 V8エンジンモデルの正統な後継モデル 1985年に登場した328GTB/GTSは、2シーターとしては初のV8エンジンモデルだった308GTB/GTSの後継モデルです。308GTB/GTSは、1973年に先行デビューしていた2+2クーペのディーノ 308GT4をベースに開発されました。なお、モデル名の「B」はベルリネッタ(イタリア語で「クーペ」)を意味し、「S」はスパイダー(タルガトップ)のことです。 308GTB/GTSの大成功を受けて10年ぶりのモデルチェンジで登場した328GTB/GTSは、まさに正統進化と呼ぶにふさわしいモデルでした。デザイン、性能面ともに先代の良さを踏襲しつつも、大幅にブラッシュアップされています。 排気量の拡大によって大幅なスペックアップを果たす 328GTB/GTSが最も顕著に進化したのは、エンジン出力です。先代の308GTBは、排ガス規制対応によってモデル末期に最高出力を抑えざるをえませんでした。しかし、328GTBでは排気量を約200ccアップし、240psから270psまで実に30psもの最高出力の引き上げを実現。最高出力の大幅な向上に伴って、255km/hだった最高速度も263km/hにまで高められました。 328GTB/GTSが排ガス規制をクリアしつつ大幅なスペックアップを果たしたことが、その後のV8エンジンモデルの成長につながったといえるでしょう。なお、モデル名の数字は排気量と気筒数を表し、先代の308は3.0L(2,926cc)で8気筒、328は3.2L(3,185cc)で8気筒という意味です。 2.0Lモデルはターボを搭載して高性能を維持 328GTB/GTSには、発売翌年の1986年にそれぞれ2.0Lのターボモデルが追加されます。先代の308GTB/GTSも208GTB/GTSターボがラインナップに追加されましたが、最高出力は220ps止まりと3Lモデルに比べると物足りなさは否めませんでした。 しかし、328GTB/GTSで追加されたGTB/GTSターボは、最高出力こそ254psに抑えられているものの、最大トルクは328GTB/GTSを上回る33.5kgf・mを発揮。エンジン特性の異なるモデルとして、ユーザーに選択肢を与えました。 なお、排気量と気筒数を表す数字はなく、単にGTB/GTSターボと名付けられています。 現在も高い評価を受ける最も美しいフェラーリ 高められた性能面もさることながら、328GTB/GTSが最も評価を集めるポイントはボディラインです。フェラーリ史上最も美しいとも評されるスタイリングは、現在も多くのファンから絶大な支持を受けています。 40年近く前に登場したとは思えないほど美しい、328GTB/GTSの魅力をみていきましょう。 最高のバランスに仕上げられたボディライン 328GTB/GTSのデザインは、ピニンファリーナのレオナルド・フィオラバンティ氏によるものです。先代308GTB/GTSも手掛けた同氏は、同じイメージを踏襲しつつもアプローチを大幅に変更。直線基調で鋭角なデザインだったウェッジシェイプから、曲線を見事に取り入れた丸みのあるフォルムへ転換しています。 また、手が加えられたのは、全体のデザインだけではありません。大型化したフロントグリルや、ボディと同色でサイズアップされたバンパーなど、細部にわたって見直されています。結果的に「最も美しい」と称賛される、最高のデザインに仕上げられました。 全面改良されてクオリティが高められたインテリア 328GTB/GTSのデザインで変更が加えられたのは、外観だけではありません。インテリアのデザインを変更するとともに、質感もより高められていました。 308GTB/GTSからの変更箇所は、ドアパネルやドアハンドル、スイッチ、シートのステッチにまで及びます。また、メタリック塗装や革張りのダッシュボードとタルガトップ革張りヘッドライニングまでオプションで用意され、より車格にふさわしい内装に生まれ変わりました。 当時の新車価格に迫る買取価格 デザイン面、性能面ともに最高と呼べる進化を果たした328GTB/GTSの新車価格は、当時1,560万円でした。1985年の登場から40年近く経過した現在も、人気と希少性の高さから新車に迫る価値を維持しています。物価水準が異なるため単純比較はできませんが、1,000万円もの買取価格がつけられることも珍しくありません。 328GTB/GTSの最大の魅力は、性能面ではなくデザインの美しさです。後継車がいかに性能面で優れていても、328GTB/GTSの価値は今後も維持し続けられるでしょう。328GTB/GTSを売却する際は、性能や状態だけでなく「旧車としてどの点に価値があるのか」を把握している専門業者への相談をおすすめします。