「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の再生と維持

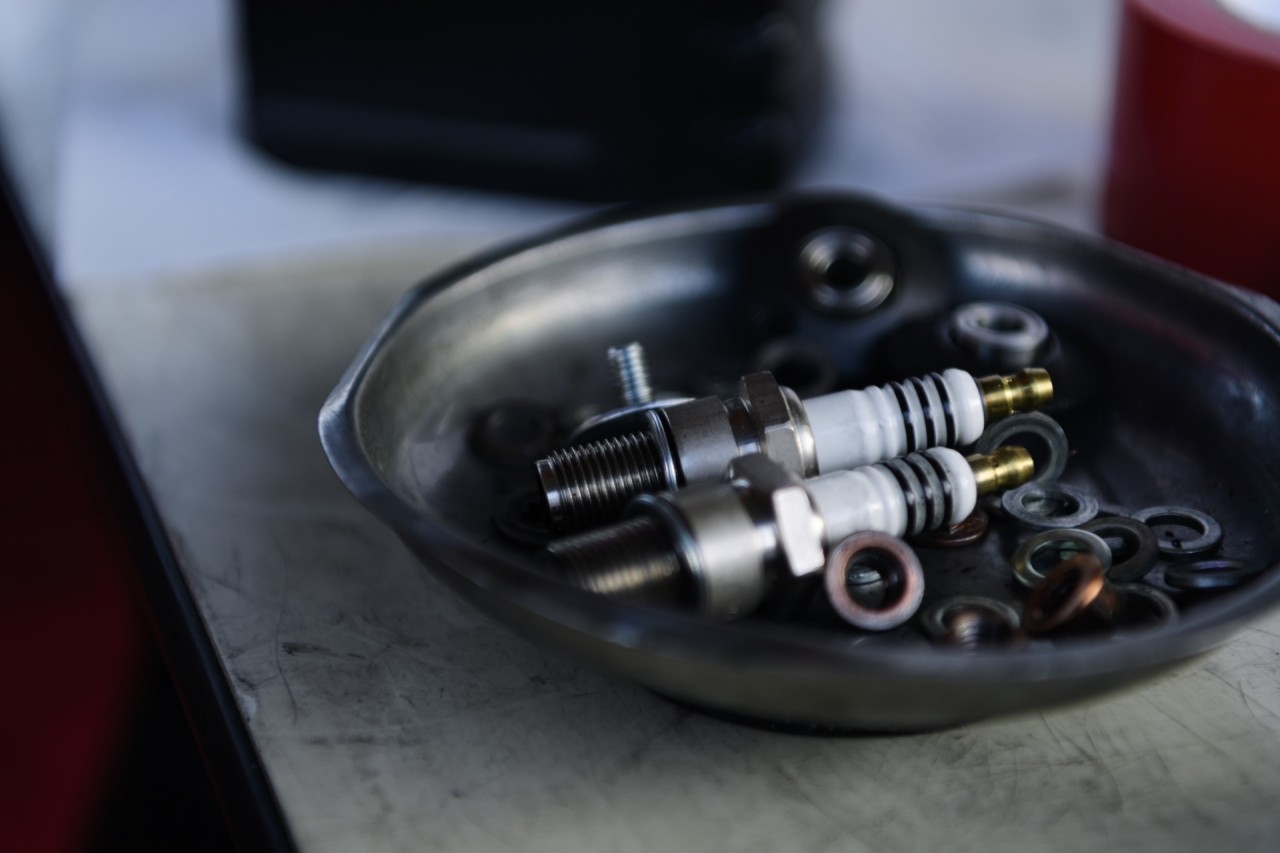

キャブ車の点火装置はメンテナンスが必要なの?構造と具体的な方法を徹底解説

キャブ車の点火装置のメンテナンスについてお悩みの方はいませんか?メンテナンスしないとどうなるのかも気になるところでしょう。今回は点火装置の基本構造と整備について解説します。キャブ車を所有している方や学びたい方はぜひ参考にして下さい。 点火装置とは 点火装置とは、気化し燃焼室内で混ざりあったガソリンと酸素に電気火花を付ける装置のことです。今回は高圧電気点火法の中から接点式について解説します。 キャブ車の点火装置の構成 接点式点火装置の部品構成は、バッテリー、負圧式ダイヤフラム、外付き抵抗器、イグニッション・コイル、ディストリビューター、ハイテンションコード、スパークプラグです。 知っておきたい電気の流れ スパークプラグに高電圧を生み出す電気の流れについて解説します。バッテリーから流れた電気は、外付き抵抗器を通ってイグニッション・コイル一次側コイルに流れ、電磁エネルギーを貯えます。一次側コイルの先にはブレーカーポイントと呼ばれる接点があり、マイナスアースに電気が流れます。ブレーカーポイントはエンジンの動力によって働き、電流の通電および遮断を行います。 ブレーカーポイントにて電気が遮断されると一次側コイルの電気は流れ続けようとして高電圧を生み出します。約300V~500Vの起電力を発生します。二次側のコイルは流れ続けようとする300V~500Vの起電力に誘導され、約15,000~40,000Vの高電圧を発生し、ディストリビューターへ供給されます。ディストリビューターは点火時期に応じて先ほどの高電圧をハイテンションコードを介してスパークプラグに配電し、スパークプラグ先端にて電気火花となります。 キャブ車の点火装置の整備 点火装置に必要な整備を解説します。 バッテリー 十分な供給電力があるのかテスターで確かめます。 負圧式ダイヤフラム キャブレーターからの負圧回路をバキューム・テスターで調べ、ゴムチューブに亀裂がないか確認すると共にダイヤフラムが負圧によって作動するか確認します。 イグニッション・コイル 熱を発生させる部品なので取付場所に注意する。開磁路型の場合は油漏れなどがないか点検する。 ディストリビューター ディストリビューターキャップの外側や内側に電気スパークが逃げた跡がないか目視します。ハイテンションコードへ繋がるサイド・エレクトロードとセンター・コネクター・ピースの状態を確認し、摩耗があれば交換が必要です。 点火時期に応じて電気を配電するディストリビューター・ローターのローターアームも目視点検を行い、ヒビや欠けの有無、電極部の損耗状態が悪ければ交換が必要です。これらは定期的に交換するのが理想です。 ディストリビューター内にあるブレーカーポイントは消耗品です。電気接点のポイントと駆動部分のヒールは摩耗するので調整や交換が必要になります。ブレーカーポイントを交換する時は、コンデンサーも同時に交換するのが理想です。 ブレーカーポイントを固定するプレートは負圧式ダイヤフラムによって回転するので、動きが良いか確認し、またブレーカーポイントのアースが断線していないか確認します。 ハイテンション・コード イグニッションコイルからディストリビューターに接続しているセンターコードとディストリビューターからスパークプラグに接続しているハイテンションコードの抵抗値を測定します。規定の抵抗値であれば良好と判断し、無限大であれば断線しているので交換が必要です。 スパークプラグ 取り外しを行い、絶縁碍子上に線上に高電圧が逃げた跡やヒビ、欠けなどがないか点検します。スパークプラグ先端には中心電極と接地電極があり、その間隙(ギャップ)が規定値にあるかギャップ・ゲージなどで測定します。 摩耗している場合は交換が必要です。また接地電極にプラチナやイリジウムを使用しているスパークプラグは金属ブラシなどで清掃してしまうと削れてしまうので行いません。 キャブ車の点火装置のメンテナンスを怠るとどうなるの? 接点式点火装置の点検は5,000km~10,000kmで行う必要があります。特にディストリビューター内にあるブレーカーポイントの隙間の調整とヒール部の給油です。ブレーカーポイントはベークライトと呼ばれる樹脂性のヒール部分が金属カムに接触するため摩耗します。 そのためブレーカーポイントの開き方が少なくなります。開き方が少なくなるとイグニッション・コイルにて十分な起電力が得られなくなり失火の原因となります。不具合の症状としては点火タイミングが遅れてくる、馬力が落ちるなどの症状がでてきます。 さらにブレーカーポイントの接点が長く電流を流すことになり、イグニッションコイルが熱を持つようになり内部に充填されている絶縁油が漏れだす恐れがあります。

ヘッドライトが黄ばむのはなぜ?解消法や抑える方法についても解説

長年乗った愛車のヘッドライトが黄ばんでしまったという方も多いでしょう。ヘッドライトは車の顔として印象に残りやすく、黄ばみがあるとせっかくボディをきれいにしていても古く感じてしまうものです。今回はヘッドライトが黄ばむのはなぜなのか、解消や抑える方法についても解説します。愛車のヘッドライトの黄ばみが気になる方やきれいに維持したい人は参考にしてください。 ヘッドライトが黄ばむ理由 ヘッドライトが黄ばむ理由は、紫外線や熱の影響で素材が変色するためです。ヘッドライトの素材がガラスからポリカーボネートへと変更されたのは1980年代からで、耐衝撃性や耐久性・加工性・コストメリットという面でガラスよりも優れているため採用されました。しかし、このポリカーボネートは紫外線や熱に対して弱く、黄ばみや曇るという症状が出るのが弱点といえます。 一方、旧車のヘッドライトが黄ばみにくい理由は、紫外線や熱に強いガラス製のヘッドライトが採用されていたからです。ガラス素材は衝撃に弱く破損しやすい代わりに、透過性が高く変色しにくい特徴を備えています。交換時の費用が高額となる反面、経年時の美麗さでは現在市販されている車とは格段の差が出るといえるでしょう。 ヘッドライトの黄ばみの解消方法 ヘッドライトの黄ばみの解消方法について解説します。DIYでも施せる内容ですので、ヘッドライトの黄ばみが気になる方は参考にしてください。 クリーナーを使う 軽度な黄ばみには、カー用品店やホームセンターで市販されているヘッドライトクリーナーが効果的です。ヘッドライトクリーナーは、大きく分けて研磨剤入りのものと有機溶剤入りの2種類が存在します。それぞれに特徴があるので愛車のヘッドライトの症状によって選びましょう。 研磨剤入り……塗装面の傷に使うコンパウンドと同じ性質で極小の粒で汚れを削り取ります。頑固な黄ばみにおすすめです。有機溶剤入り……黄ばみや曇りを溶かして除去するタイプで軽微な症状におすすめです。 いずれも黄ばみ除去後の状態を維持するために、コーティング剤入りのクリーナーを選ぶと良いでしょう。 削り落とす 削り落とすといっても工具などを使用するのではなく、塗装面の傷消しに使うメタリックカラーや黒色専用の極細目コンパウンドを使用します。表面の黄ばみを削るので比較的容易に透明感が復活するでしょう。しかし、削り落とすだけでは時間経過と共に黄ばみが再発するので、コーティング剤を塗布する必要があります。 交換する もっとも新車に近い状態に戻せるのがヘッドライトを交換することです。ただし、部品や交換時の工賃が高額であることや、純正ヘッドライトの生産終了により手に入れるのが困難な可能性もあります。流通量が多い車種であれば社外品で販売されていることもあるので、そちらを流用することも可能です。 ヘッドライトの黄ばみを抑える方法 続いて、ヘッドライトの黄ばみを抑える方法について解説します。 ボディカバーをつけて保管する 黄ばみの原因は紫外線を浴びることです。常時紫外線に晒される青空駐車の場合は、着脱の手間があってもボディカバーをつけることがこれ以上にない対策といえます。また、ボディカバーをつけていると、盗難の抑止やいたずらによる傷の防止にもつながります。 コーティングする ヘッドライトやガラス面に使えるコーティング剤には、汚れや水垢の付着を抑える他に紫外線をカットしてくれる成分が入ったものもあります。新車でも数年経てばヘッドライトに黄ばみが出るので、早い段階でコーティングして透明感を維持しましょう。

旧車パーツはどうやって入手する?入手困難な理由やそれぞれの特徴を紹介

クルマには交換が必要なパーツがあります。走行によって摩耗したり、樹脂やゴム製のパーツは、熱や紫外線を受けて劣化します。しかし、パーツの供給は生産終了からおよそ10年といわれているため、いずれ新品の入手ができなくなります。 特に“旧車”と呼ばれている古いクルマだと、パーツを入手するのがより難しいといわれています。 そこでこの記事では、旧車のパーツが入手困難な理由とパーツの入手方法について詳しく紹介します。 旧車のパーツが入手困難な理由 1台のクルマには、約3万個のパーツが使われているといわれています。中には他の車種との共用品もあれば、逆に外観が同じ車でも、製造年月日で変更されているパーツもあります。これら全てのパーツを、自動車メーカーや自動車パーツ製造会社が、いつまでも保有し続けることはできません。また、日本には自動車メーカーに保管期間を定める法律はなく、自動車会社ごとに判断されています。 一般的に、クルマの生産終了から10年程度であれば、ほとんどのパーツの入手が可能といわれています。逆に生産終了から10年以上経過すると、自動車メーカーからパーツを入手できなくなることもあります。 “旧車”という言葉に明確な定義はないものの、生産終了から10年以上が経過している車種を指すことが多いです。パーツの生産年数を踏まえて考えると、ほとんどの旧車の新品パーツはすでに入手できない状況にあります。一方で、発売から何十年も経過した旧車だと、さまざまな箇所に故障がみられ、パーツの交換に迫られる場合が少なくありません。そのため、旧車オーナーにとって、パーツの入手方法は維持するための大きな課題の1つだといえます。 旧車パーツの入手方法 自動車メーカーの在庫が無くても、旧車のパーツを入手する方法があります。 ここからは、旧車のパーツを入手する方法とその特徴を紹介します。 ①ネットオークションで競り落とす まずは手っ取り早く、ネットオークションで探してみましょう。オークションは、入札によって価格が競り上がるため、希少価値の高いパーツや人気の高いアフターパーツなどは高額になりがちです。逆に需要が小さければ、格安で入手できる場合もあります。 ネットオークションは、欲しいパーツが出品されているとは限りませんので、定期的にチェックするとよいでしょう。 ②フリマアプリで購入する フリマアプリは、入札によって価格が競り上がる部分を除けば、基本的にネットオークションと同じです。そのため、常に欲しいパーツが見つかる訳ではありません。しかし、フリマ市場は拡大傾向にあるため、パーツ入手の最も有効な手段になるかもしれません。 ③SNSで売り手を探す SNSを活用して欲しいパーツの売り手を探すこともできるでしょう。あなたの情報が売り手に伝わりやすくなるよう、#(ハッシュタグ)に車種、メーカー名や部品名を付けましょう。直接売り手に届かなくとも、同じ車の愛好家があなたの情報を拡散してくれるかもしれません。 ④部品取り車を購入してパーツを取る 部品取りができるクルマを、丸ごと購入する方法です。車種やクルマの状態によっては高額になることもありますが、走行できない状態で長く放置されていたり、下位グレードで価値が低かったりするクルマであれば、比較的安価に入手できることがあります。ただし、購入したクルマの保管場所を確保する必要があるため、他の方法よりもハードルは高いといえるでしょう。 ⑤流用可能なパーツを購入する 車種が違っていても共通して使われているパーツもあります。エンジンやトランスミッションなどは形式が同じであれば、違う車種であっても流用が可能です。旧車パーツを探す際には同一車種に限定せず、共通して使われていそうな車種についても調べてみましょう。 ⑥アフターパーツを使う 純正部品が手に入らなくなってしまってもアフターパーツなら手に入るというケースは多々あります。具体的には、サスペンション、マフラー、フロントフェンダー、カーボンボンネット、シート、ステアリングなどです。旧車をカスタイズするユーザーも多いため、有効な手段といえるでしょう。 【最新アフターパーツ情報】純正形状の外板パーツもある 一部の旧車の純正形状の外板パーツを販売しているアフターパーツメーカーもあります。一般的なアフターパーツと異なり限りなく純正に近い形状のため、旧車オーナーにとっては大変心強い存在でしょう。形状だけではなく、素材も純正と同じスチールを使用していることが多いようです。 ⑧メーカーの復刻パーツを使う 現在、トヨタ、日産、ホンダ、マツダから一部の旧車の復刻パーツが発売されています。車種は限られますが、各メーカーで復刻パーツ生産を今後も推進していくことが予想されます。生産終了した純正パーツを入手できる絶好の機会のため、自分の探しているパーツが対象に含まれているかどうかをこまめにチェックするとよいでしょう。 各メーカーの復刻パーツ情報は下記サイトで確認できます。 トヨタ/GR HERITAGE PARTS日産/NISMO Heritage Partsホンダ/BEATparts ※ビートのみマツダ/CLASSIC MAZDA ※NAロードスター、FC/FD RX-7のみ まとめ 旧車のパーツが入手困難な理由とパーツの入手方法について紹介しました。 旧車のなかでも、発売から半世紀近くが経過する1970〜1980年代の古いクルマは、さまざまな箇所に錆や腐食が発生するため、維持し続けるにはパーツ交換が必須です。 ネットオークションやフリマアプリで手軽に取引できるようになったり、自動車メーカーの復刻パーツがはじまったりするなど、旧車のパーツを入手する方法がどんどん増えています。さまざまな方法を駆使すれば、より長く旧車に乗り続けることができるでしょう。

手に入れて20年!スバル360とセリカLBが直面するレストア問題

■平穏無事とはまったく無縁な筆者のカーライフ 運転免許が取得可能な年齢になる10年以上前からスバル360に惚れ込んできた筆者。 免許取得後は周囲の制止にも聞く耳を持たず(笑)、スバル360とセリカリフトバックのオーナーになって早20年。 これまで、問題に直面してばかりというのが正直なところでしょうか。 ■早20年。経年劣化の残酷さを知る 世間では「クラシックカー」や「旧車」と呼ばれているクルマを買う以上、新車や高年式の中古車を買うのとはワケが違うということは覚悟の上でした。 部品を探したり、時には自分で手を入れることもありました。 トラブルは楽しむくらいのつもりで乗る、苦労は情熱でカバーすればいい・・・今思えば、若かったからこそできたのかもしれません。 しかし、経年劣化に慈悲はないとでもいえばいいのでしょうか。 いくら定期的な消耗品交換やオーバーホールを繰り返していても、「経年劣化」は、まるでこちらの整備スケジュールの裏をかくかのように出現するのです。 入念に整備しても「まったく想定していなかった箇所が突然壊れる」ということは日常茶飯事です。 新車から20年も30年、さらに40年、50年も経てばいくらレストアしても、新車当時からまったく手を付けていない場所があれば、いつどこが壊れるかまったく予想がつきません。 そして、あたふたしているうちに、昔オーバーホールした箇所がまた 耐用年数を迎える。 結果、この繰り返しになるのです。 ■エンジンオーバーホールは定期的? 筆者の愛車である1973年式セリカリフトバックは、現在、通算3度目のエンジンオーバーホールで入庫中です。 最初のオーバーホールは購入してから2年後のこと。 「ノンレストア・未再生」という触れ込みで購入を決めました。 しかし、 筆者が現車確認をしにいった時点ですでに、バルブからオイル下がりが発生していたようです。 さらに、ピストン・シリンダーも圧縮が抜けが発生し(エンジン分解時にバルブが割れ、3番のピストンリングが折れていたことが判明)排気ガスには白煙が混じっていました。 購入当初から、お世話になっている整備工場の社長から「ブローバイガスの圧が高すぎる。今すぐにでもオーバーホールしないとダメなくらいだ」という指摘を受けていました。 そして、購入から2年後、ついにヘッドガスケットが吹き抜け、重篤なオーバーヒートが頻発。 ついに1度目のエンジンオーバーホールとなったのです。 そしてなんと、2度目のオーバーホールはそれからわずか3年後のことでした。 最初のオーバーホールで使用した社外品のハイコンプピストンの形状に問題があったようで(但し、ボアアップを目的としない純正オーバーサイズと同程度のサイズ)、ピストンにクラックが入り(この時も3番のピストン)わずか3年、5万kmにも満たない走行距離でエンジンブローしたのです。 鋳造関係に詳しい知人に割れたピストンを見せたところ「リブの入れ方が間違っている。応力のかかるところが強度不足、いくらなんでも設計がひどすぎる」と指摘を受けました。 このとき、詳細は不明でしたが、かなり古いパーツだったことが判明。 おそらく、チューニングパーツメーカーもまだまだ手探りで、試行錯誤の時代だったのかもしれません。 実は、タイミングよく同年式同グレードの18R-G型エンジンの状態の良い(シリンダー摩耗なし)部品取りが整備工場に余っていたので、ピストンリングだけ交換しました。 部品取りのピストンシリンダーにもとから載っていたシリンダーヘッドと、補器類を組み合わせるという「ニコイチ」で組み上げることにしました。 前回の反省を踏まえ、極力「純正部品」を使用し、メーカー指定値準拠の信頼性を優先しました。 このとき「基本的に、純正のノーマル仕様でエンジンを組めば、最低限のメンテナンスで長く乗れる」と期待したのですが、さすがに2回目のオーバーホールから14年。 走行距離にして15万km以上となると、いくらノーマル準拠で、サーキット走行やスポーツ走行はしないといっても、そろそろ限界のようでした。 そこで2022年3月、クーラントの異常減少とオーバーヒートの頻発という最初のオーバーホールと同じ症状により、通算3回目のオーバーホールとなりました。 エンジンをおろし、ピストンを確認すると、やはり3番4番のシリンダー部分のヘッドガスケットが抜け、異常燃焼を起こしていることを確認。 どうやら、ラジエターから離れている4番と熱の逃げ場のない3番のシリンダーは熱による負荷が大きいことが分かってきました。 ■年々高騰するオーバーホール費用 オーバーホールの度に頭を抱えるのが、いうまでもなく一連の作業にかかる費用です。 詳細な金額は伏せますが、同じような症状でも回を重ねるたびに、おおむね10万~20万円くらいずつ増えていく印象です。 今回のオーバーホールでは、1回目のときと比較して倍近い金額にまで膨れ上がりました。 高額になった原因は、原材料費の高騰による部品の値上げが挙げられます。 また、年々稀少になりつつある部品のプレミア価格もその要因のひとつです。 さらに無視できないのが、前回のオーバーホールでは問題がなかったり、摩耗が規定値内だった箇所について。 (当然ながら)2回目、3回目のオーバーホールのタイミングでついに寿命を迎える部品があるのです。 例えば、当初シリンダーヘッドはバルブとバルブステムの交換とタペット調整と修正の研磨で済んでいたのが、回を重ねるごとに、バルブシートの打ち換えやクラックが発生するようになります。 その結果、アルゴン溶接をおこない、修正漏れがないか水圧検査するといった作業が増えていきます。 エンジン本体でも、ポンプ類や電装部品、点火系および燃料系の補器類で、前回は許容範囲内で「続投」と判断された部品も例外ではありません。 次のオーバーホール、その次のタイミングで寿命と判断され、回を重ねれば修理・交換する箇所が増えていきます。 さらに、新車から50年〜60年を経過することで、気候も使用環境も大きく変化し、日常使用の範囲内でも設計当時の想定をはるかに上回る高負荷がかかっているケースもあります。 そのため、シリンダーブロックやシリンダーヘッドが大きくゆがみ、最悪の場合、前述のアルゴン溶接によるクラック修理、あるいは状態のいいシリンダーブロックやシリンダーヘッドに交換する必要が出てきます。 その結果、オーバーホール代が高額となっていくのです。 ■ただし、部品は手に入りやすくなっている しかし、悪い話ばかりではありません。 最近は一部の国産車メーカーがヘリテイジ部門を立ち上げ、すでに絶版となった部品の再生産の告知が話題となっています。 中には、「ダメモト」でメーカーの部品販売部門に問い合わせたら、純正部品がそろったという話も聞きます。 レストアの文化が成熟した国では、以前から復刻部品や社外品のアフターマーケットパーツが流通しています。 近年は日本のクラシックカー人気に呼応して、国内の国産クラシックカーの専門店に海外からも部品のリプロダクトのオファーがあると聞きます。 そういう意味では、10年前と比べて部品の供給状態は改善の方向に向かっているといえるでしょう。 筆者のセリカも、以前は、ガスケット一つの入手だけでも何か月も待たされることは当たり前でした。 今回のオーバーホールも、部品をそろえるだけで数か月から半年はかかるだろうと思っていました。 ところが、実際には「クランクシャフトやシリンダーブロックといった大物」を除けば、オーバーホールに必要な補修部品程度なら、大体復刻部品がそろうのです。 しかもネット注文すれば、早いものなら翌日に届くと聞き、拍子抜けでした。 以前は、2.2L仕様のボアアップピストンしかなかったものが、今では純正オーバーサイズ準拠のノーマル圧縮の鍛造ピストンが某有名チューニングパーツメーカーのラインナップに存在するなど、新品の部品が充実しています。 以前は、部品の値段が売主と交渉が成立するまでわからず、ある程度作業が進まなければ概算金額がわからず苦労したものです。 今はエンジンを分解し、どの部品の交換が必要なのかわかれば「定価」が各リプロ部品販売サイトに表示されています。 そのお陰で、かなり早い段階から正確な概算金額が把握できるようになりました。 ■状況は厳しくなる一方だが、悪い話ばかりでもない ガソリン自動車の先行きの不安や、旧型車の市場価格の暴騰、人気車種の盗難の横行など、目をそむけたくなる話題も多い感じることもあります。 しかし、市場価格の高騰や盗難が横行するというのは、それだけ人気があり、需要も多いということでもあります。 それはつまり、弊害はありつつも、人気があって、大金を払ってでも購入する人がいるということです。 見方を変えれば、ある程度手間や金額をかけてでも十分見合った価値があるともみなされることを意味します。 レストアやオーバーホールを敢行するオーナーが増えれば、部品の需要が増えて再販部品、アフターマーケットのリプロ部品の商品化が期待できるということもでもあります。 さらには複数回のレストア作業を受ける個体が増えることで「症例」が蓄積され、レストアのノウハウの共有も進んでいくでしょう。 最近、自動車メディアがクラシックカーの情報を取り上げる機会が増えてきた印象を持ちます。 クラシックカーを手にすること自体のハードルは高くなりましたが、情熱のある人、多少の出費や手間に躊躇しない人にはむしろいい時代になっているのかもしれません。 [ライター・撮影/鈴木修一郎]

後世に残せるかは現オーナー次第!ネオクラシックカーを持つ覚悟とは?

近年、新たなるヴィンテージカー、クラシックカーのカテゴリとしてネオクラシックカー、ヤングタイマー(以下ネオクラ車)と呼ばれる1980~90年代のクルマが注目されています。 中古車市場でも1980~90年代のクルマの販売価格は高騰気味、極端な例ではR32~34型のスカイラインGT-Rは状態が良ければ1000万円以上、新車当時価格の3倍ほどの値を付けることも珍しくありません。 しかし、これらの「ネオクラシックカー」も、製造から30年が過ぎ、本格的なフルレストアを要している個体も珍しくありません。 実際に筆者が某旧車専門店の現役従業員として感じるのは、ネオクラシックカーのレストアは想像以上の「試練」が待ち受けている印象すらあります。 その結果、時間的ば猶予もなく、解体処分という最悪の結果を招いてしまうこともあるのです。 実はオールドタイマーよりも維持やレストアが難しいネオクラシックカー 時に神格化され、まるで工芸品のような扱いを受ける1970年以前のクラシックカーより、1980~90年代のネオクラ車のほうが実は維持や修理が難しいというのをご存じでしょうか? 筆者が、現在所有するスバル360やトヨタ セリカリフトバックに乗りはじめた頃、「昔のクルマに乗りたいけど、1960~70年代のクルマは大変そうだから80年代のクルマに乗る」という話をしばしば耳にしたものです。 そんなときは「『簡単そうだから』という理由だけで手を出すと、アセンブリ交換でしか対応できないケースがある。また、樹脂部品や電子制御部品が入手困難になったときに、思わぬ苦労をするかもしれないから注意した方がいいかも」とやんわりと伝えていました。 一般的にオールドタイマー世代の車両は、維持やレストアが難しいと思われがちですが、自動車は古くなればなるほど機構がシンプルになります。 そのため、故障の個所も要因も特定しやすいことが多いのです。 よって、修理する作業事自体はそれほど難しくないとさえいわれることもあります。 シンプルな機械式のデバイスは分解修理が可能なうえ、他車種および汎用の工業機械の部品や消耗品を流用できることもあります。 また、材料から切り出して部品を作ったりすることも可能です。 時には磨り減ったり割れた部品を、アーク溶接で接合したうえで「肉盛りして」再生するケースもあります。 「持続可能」という点において、クラシックカーのレストアは意外と「サスティナブルな行為」といえる・・・かもしれません。 しかし1970年代後半から、自動車は快適性の向上や運転の省力化に加え、安全性、排ガス対策、製造工程の効率化等も求められるようになっていきます。 その後、電子制御デバイスが普及するようになると、軽量化する目的で樹脂部品が多用されるようになります。 結果として次第に故障要因も複雑になっていきます。 モジュール型の精密機械や、コンピューター等の分解修理が困難なデバイスが多くなり、樹脂製の部品は一度外せば再使用不可のものもあります。 また、それらの部品は専用設計となっていることが多く、他車の部品や汎用品では代用することはできません。 市場に流通している部品がなくなれば、もう直す術はなくなるのです。 この数年で、ボディ・エンジン本体は何ともないが、機能部品・保安部品が1個入手出来なかったがために、車検をどうしても通せないという個体が増えてきました。 ギリギリの「延命処置」として、部品が見つかるまで保管。 それでもだめな場合は、継続車検を断念し、そのまま解体処分・・・なのです。 そもそもクルマは何十年も使用されることは想定していない? 国産車は古くから10年10万kmが耐用の基準となっています。 近年は使用年数が延びたとはいえ、20年、20~30万km以上乗る人はごく少数でしょう。 近代化された結果、故障率が下がり、1980~90年代のクルマはメンテナンスフリー化が進んだ印象があります。 とはいえ、油脂類の交換のみで乗りつづけて「ノーメンンテで」乗れるは最初の10年・10万km程度でしょう。 それ以降は、部品の摩耗や経年変化から逃れることはほぼできないと考えるのが自然です。 実は、2022年7月現在、筆者の愛車である1973年式トヨタ セリカリフトバックは、ヘッドガスケットが吹き抜けてしまいエンジンオーバーホールに出している最中です。 整備工場の社長の話によると、特に筆者のセリカに搭載されている2T-Gエンジン、さらに18R-Gエンジンは、シリンダーブロックやシリンダーヘッドが、今まで見たことがないような歪み方をするケースが増えたそうです。 それだけは済まされず、クラックが入った状態でオーバーホールする事例が急に増えたというのです。 前述の社長曰く、どうやら「元々、高回転型で燃焼温度高めの高負荷のエンジンに、近年の夏場の猛暑が関係しているのではないか。当時の開発設計担当者でさえ、想定できなかった負荷がかかっているのではないか」という話でした。 製造から30年どころか、50年、あるいは60年経ったクルマに「高回転型のエンジンに対して高負荷を掛ける行為」が「当時のメーカーの想定をはるかに超えた使い方」ということが想像できます。 結果として「20年・30年無交換だった部品が寿命を迎えた頃には、既に補修部品は入手不可になっていた」という事態が起こるのです。 大半の車両が部品が寿命を迎える前に解体処分されてしまうのであれば、メーカーとしては「この部品が寿命を迎える前に、車両自体が廃車になってしまう。それならば、長期間に渡って補修部品を供給する必要があるのか否か」という判断基準を持つこともやむを得ないでしょう。 「280馬力モデル」も登場から早や30年。いまや3オーナー、4オーナー車も少なくありません。もちろんなかにはワンオーナー車も含まれますが、「経過した時間」はどれも同じ。 あとはどの程度の負荷やダメージを負っているかによって、機関部はオーバーホール、ボディはレストア・・・という選択肢が視野に入ってもおかしくない時期にきているのです。 旧車・ネオクラシックカーを後世に残せるかどうかは「現オーナー次第」 最近ではユーノスロードスターや第二世代GT-RといわれるR32〜R34スカイラインGT-R、ハチロク、スープラなどの部品再販やレストアサービスを自動車メーカー主導で行うようになってきました。 とはいえ、それはごく一部のモデルや、さまざまな条件が課せられることもあります。 個人では限界がありますが、同じクルマを持つ仲間や専門店などと協力して「後世に残せるかどうかは現オーナー次第」という気概を持つ必要があるのかもしれません。 [ライター・撮影/鈴木修一郎]

中古タイヤって使っても大丈夫?メリット・デメリットを解説

タイヤは車の消耗品の中でも高価なため、中古品で費用を抑えたいと考える方も多いのではないでしょうか。しかし中古タイヤにはメリットだけではなくデメリットもあります。自身の価値観や考え方に中古タイヤが適しているかどうか確認しましょう。 また、中古タイヤは中古車と同様に、その品質を十分に見定めなければなりません。今回は中古タイヤとは何か、メリットやデメリットから選ぶときのチェックポイントまで詳しく解説します。 中古タイヤとは 中古タイヤとは、一度使用されたタイヤです。廃車になったとしても、タイヤを取り外して中古タイヤとして販売したり、他の業者に売却したりすることがあります。また、冬用タイヤのように、特定の時期やタイミングでのみ使用するタイヤは、購入したもののあまり使わずに売却するケースがあります。 さらに、新車購入時に純正タイヤ以外のタイヤに交換されたことで、ほぼ新品の純正タイヤが市場に出回ることもあります。 ほぼ新品に近いものもあります。このように一言で中古タイヤと言っても、状態や種類はさまざまです。 中古タイヤのメリット まずは中古タイヤのメリットを、2点お伝えします。 新品に比べて安価 中古タイヤのメリットは、新品を購入するよりも、コストを安く抑えられることです。ただし、これは状態が良いタイヤを選ぶことができた場合に限って言えることです。摩耗や劣化が激しい中古タイヤを選んでしまうと短期間で交換することになり、トータルコストが上がります。 慣らし運転が不要 新品タイヤに交換した際に、本来の性能を発揮できるまで100km程度の鳴らし運転が必要です。具体的には、急な操作を避ける、高速道路を避ける、1週間程度で空気圧を再調整することです。中古タイヤであれば、このような慣らし運転をする必要はありません。 中古タイヤのデメリット 中古タイヤのデメリットは、状態によっては結局は短い期間しか使用できず、むしろ割高になってしまう恐れがあることです。そのため、慎重に選ぶ必要があります。 摩耗、劣化、傷などが少なからずある どんなに状態がよく見えても、タイヤは一度でも使用すれば摩耗しますし、時間が経過すれば劣化が進行します。よって新品と全く同じパフォーマンスが発揮できるわけではありません。 保証がない 新品タイヤであれば、万が一タイヤにパンクなどのトラブルが発生した際の保証をつけることが可能です。しかし中古タイヤには保証がないので、買ってすぐにパンクしてしまい、新たな出費につながるリスクもあります。 中古タイヤを選ぶときのチェックポイント ここからは、中古タイヤを選ぶときのチェックポイントを、3つご紹介します。 溝 タイヤは、残っている溝の深さから、使用できる期間を確認できます。タイヤは走行によって必ず摩耗し、溝の深さは浅くなります。溝が極端に浅くなれば、雨の日に道路とタイヤとの間の雨水が十分に排出されず、滑りやすくなり危険です。道路交通法では、タイヤの溝の深さは1.6mm未満のタイヤの使用を禁止しています。一般的な新品タイヤの溝深さは8mmあり、走行による摩耗によって浅くなっていきます。溝が浅い中古タイヤは、購入しても長く使うことはできません。 製造年月 タイヤの寿命は使われ方で変わってきますが、一般的には5年と言われています。タイヤにはメーカー名やサイズなどの情報に加えて製造年月が記されています。タイヤの側面に、アルファベットに続いた4桁の数字を見つけることができます。この4桁の数字のうち下2桁が、製造された西暦の下2桁を表し、上2桁が製造された週番号を示しています。 週番号は日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、1年の始まりから終わりまで、各週に順番に割り振られた番号です。例として4桁の数字が1620であれば、そのタイヤは2020年の第16週(4月末頃)に製造されたことを示しています。 劣化状態 タイヤ表面のゴムは、太陽光の紫外線によって劣化していきます。劣化が進むと、タイヤにとって大切な弾力性が低下したり、ひび割れしてくることもあります。浅いひび割れなら問題ありませんが、深く進行してカーカスと呼ばれるタイヤ内部で強度を保つための部材にまで達すると、バーストと呼ばれる破裂状態に至る可能性もあります。 中古タイヤは使用しても大丈夫だが選び方に注意が必要 中古タイヤは先述の、3つのポイントを確認した上でお選びください。溝深さが十分にあり、ひび割れも無いか非常に浅い、製造から5年以内であって価格が見合うようであれば、購入しても良いでしょう。

旧車の夏対策してますか?エアコンがない旧車に乗るときの暑さ対策を紹介

旧車にはエアコンがない場合が多いため、真夏日や猛暑日は暑さによって気分が悪くなったり、場合によっては熱中症になったりします。そのため、旧車は現代の車以上に十分な暑さ対策が必要です。今回は、夏にエアコンが装着されていない旧車に乗るときの対策を紹介します。旧車オーナーやエアコンがない旧車の購入を検討している方は参考にしてみてください。 エアコンなしの旧車は暑さ対策が必須 エアコンがない旧車に乗るときは、暑さ対策が必須です。 JAFのテストによると、35℃以上の猛暑日の炎天下に車を停車して30分後には、車内の温度は40℃を超えるという結果になりました。 体温以上の温度である40℃以上の中に人がいると、熱中症や脱水症状といった体調不良は避けられません。また、物を置いておくと故障や不具合が起きることもあります。 このようにエアコンがない車の室内は、外気温よりも高温になりやすく、生命の危機にさらされるといっても過言ではないほど危険な場所に早変わりします。そのため、暑い日にエアコンが装着されていない旧車に乗るときは、暑さ対策が必須なのです。 旧車の夏の暑さ対策 エアコンがない旧車の暑さ対策には、どのような方法があるのでしょうか。ここからは、暑さ対策について紹介します。 氷枕で体を冷やす 体を冷たいもので冷やすと暑さ対策になります。氷枕や凍らせた飲み物などを用意し、自分の体にあてて冷やすと暑さが軽減されます。氷枕や凍らせた飲み物などを体にあてるときは、タオルや手ぬぐいなどを使い、氷が直接体に当たらないよう注意しましょう。 こまめに水分補給をする こまめに水分補給をするのも暑さ対策のひとつです。夏場は、気温だけでなく、湿度も高くなります。こまめに水分補給をして熱中症や脱水症状にならないよう気をつけましょう。 車を温めないように日陰に駐車する 車を停めるときに日陰を選ぶことで、車内の温度の上昇を抑えることができます。車の室内の温度は、炎天下よりも日陰の方が上昇しにくいです。そのため、車を停める場所に気を遣うのも暑さ対策のひとつとなります。 サンシェードを使う サンシェードを使うと、車内の温度上昇を抑えられます。JAFのテストでは、サンシェードがあると直射日光の車よりも車内温度が5℃ほど低くなるという結果になっています。そのため、サンシェードを有効に使って、車の室内温度が上昇しないようにするとよいでしょう。 エアコンを後付けする エアコンの後付けは、車内温度の上昇を抑える最も有効な手段です。後付けエアコンは、費用がかかりますが、費用以上の快適性を手に入れられます。猛暑日などが続く近年では、後付けでもよいので、エアコンを装着しておきましょう。 夏は乗らなくて済むようにセカンドカーを持つ 夏に旧車に乗らないというのも暑さ対策のひとつです。ただし、日常使いの車(セカンドカー)を用意しておくことをおすすめします。

キャブ車における必要なメンテナンスとは?行わない場合に起こり得るトラブルも解説

キャブ車をお持ちの方でメンテナンスについてお悩みではありませんか? 構造を理解したい、整備にはどのような知識が必要なのか学びたいという方もいることでしょう。キャブ車における必要なメンテナンスについて、今回はキャブレターにフォーカスして解説します。キャブ車を所有されている方やキャブ車のメンテナンスを考えている方は、ぜひ参考にしてください。 キャブ車とは キャブ車とは、キャブレターと呼ばれる燃料気化器を搭載したガソリン・エンジン自動車のことです。まずは基本となるダウンドラフト・タイプの作動と構造の仕組みを解説します。 キャブレターの仕組み キャブレターとは、空気を吸入した際にベンチュリーと呼ばれる絞り部分を通過する時に発生する吸入負圧を利用して液体の燃料を霧状にする装置です。エンジンの運転状態において空燃比を自動調整する機構を備えています。 キャブレターは「フロート系統」、「メイン燃料系統」、「スロー燃料系統」、「始動系統」の大きく分けて4つの部品で構成されています。 フロート系統はフロートの浮力とニードルバルブの働きによってキャブレター本体に供給される燃料の過不足をなくし、一定の燃料を送る重要な系統です。燃料ポンプより送られてきたガソリンはニードル・バルブを通り、フロート室に入ります。 メイン燃料系統はフロート室から送られた燃料はメイン・ジェットにより計量され、メイン・エアブリードと呼ばれる空気と燃料を気泡状に混合させてメイン・ノズルに供給されます。 スロー燃料系統はエンジンの回転が低いとき(スロットル・バルブの開きが少ないとき)には、空気の流速が遅いため、スロー・ジェットで燃料を計量します。計量された燃料はスロー・エア・ブリードにより導かれた空気と混ざり合い、スロットル・バルブ近くのパイパス・ホールとアイドル・ホールから放出されます。 始動系統はエンジンが冷え切っているときには、燃料の気化が悪いため通常より濃い混合気が必要です。濃い混合気を作り出すためには負圧が必要なため、機械的に吸入口を閉じて内部の負圧を高めます。この機構をチョークと呼びます。運転席でチョーク・レバーを引くとリンクを通じてチョーク・バルブと呼ばれる蓋が吸入口を閉じます。始動に必要な空気はチョーク・バルブに備えられたポペット弁と呼ばれる小さな弁があり、クランキング時の負圧によって開き、必要量の空気が入ります。 キャブ車のメンテナンス方法 キャブレターの基本的なメンテナンス方法を解説します。 まずは、フロート室にある油面の点検です。油面の点検にはエンジンに合うレベル・ゲージが必要です。 (1)車を平坦な場所に停め、エンジンごとに決められたレベル・ゲージを取り付ける(2)エンジンを始動し、アイドリング運転をしたのち、エンジンを止める(3)レベル・ゲージを目視し、表面張力によらない油面の測定を行う このときの値がエンジンごとに決められた数値の範囲内であれば問題ありません。もし油面が高い場合はニードル・バルブを、油面が低い場合はフロートを交換します。オーバー・フローするときは、ニードル・バルブをガソリンで洗浄しましょう。 キャブレターの各系統のジェットは取り外して清掃できます。各ジェットの孔は、細心の注意をはらって加工されているため、孔の径が変わると適切な燃料の計量が行われなくなるので、清掃時に針金類は使用しないでください。清掃の際は、きれいなガソリンで洗浄し、エア・ブローで行います。 基本的な調整方法は、アイドル・アジャスティング・スクリューとスロットル・アジャスティング・スクリューで行います。エンジンを暖気運転後に行いましょう。CO(一酸化炭素)HC(炭化水素)のテスターを用いて各車両のサービス・データを参照しながらCOとHC濃度を確認します。COとHCが基準外のときはアイドル調整を行います。 インテーク・マニホールドにバキューム・ゲージを取り付けます。これは燃焼が安定しているかを見るために必要なゲージです。良い燃焼になっていると真空度の指針も安定します。指針が安定している所で、CO・HCテスターを見ながら調整します。スロットル・アジャスティング・スクリューは空気の量を調整できます。アイドル・アジャスティング・スクリューは燃料の量を調整できます。 車両のサービス・データの基準値を元にCOとHCの濃度を調整します。エンジンの回転フィーリングと排気ガスのバランスが大事です。調整の難しい所は、空気の供給量が少ないとCOの数値が高くなります。酸素の供給量が減るとエンジン内部で不完全燃焼が起こるからです。燃料が薄くても濃すぎてもHCの濃度が高くなります。薄いと燃焼に必要な濃度に達しないため、エンジンの燃焼が不安定になり未燃焼ガスが放出されるため濃度が高くなります。一方、燃料が濃いと必要な酸素の量が足りないため、未燃焼ガスが発生し濃度が高くなります。どちらもスパークプラグがくすぶり、エンジンの回転フィーリングが非常に悪くなります。 キャブ車のメンテナンスを怠るとどうなる? 冬季向けの調整と夏季向けの調整が必要です。冬季向けの調整をした状態で夏季を迎えると、外気に熱せられて膨張した空気が燃焼室内に入ります。空気が膨張すると体積当たりの酸素が不足となり、燃え残ったHCが排出されるので排出ガス規制に適合しません。 夏季向けの調整をした状態で冬季を迎えると、気化が悪くなり回転が落ちます。外気温が低くエンジンからの余熱が伝わりにくいため、燃料の中の水分が凍り付き、アイシングと呼ばれる現象に陥ります。燃料が気化供給されなくなるためエンジンが停止します。 あわせて自動チョークも夏季と冬季で調整が必要です。夏季は早めにチョークを解放するように調整し、冬季は長めにチョークを解放するように調整が必要です。 キャブレターの調整時にはスパークプラグがくすぶるので、時々エンジンを30秒間ほど3000rpmでレーシングしてスパークプラグに着いたカーボンを落とす作業をしなければなりません。

法定整備とは?車検との違いや費用・所要時間を詳しく解説

法定整備は、その名の通り法で定められた整備です。法定整備と聞くと車検のことをイメージする方も多いですが、実は内容が大きく異なります。車を安全に走行させるためには定期的な点検整備が必要です。特に中古車を購入する際には法定整備の有無がその後の費用負担や車の寿命を左右するため、納車前に実施されるかどうかの確認は必要といえます。今回は法定整備の詳しい内容と、車検との違いやかかる費用などについて解説します。 法定整備とは 法定整備とは、国土交通省が法で定めた定期点検のことです。法定整備は保安基準に適合した自動車であることを検査するだけでなく、不具合があった場合の整備も実施する必要があります。それでは法定整備について詳しく解説します。 車検との違い 法定整備よりも重要と考えられやすいものに車検があります。車検は正式名称を「自動車検査登録制度」もしくは「自動車継続検査」といい、道路運送車両法の保安基準を満たしているか検査をすることです。車検は検査のみとなり、「公道の走行」「整備状況と環境基準」のそれぞれに問題がないかを検査します。 車検切れの車を公道で走らせると違反点数と罰金が課せられますので注意が必要です。法定整備よりも罰則の有無で車検の方が重視されやすい傾向にあります。しかし車検とは最低限の基準に適合しているかを見る検査ですので、安全安心に運転するためにも法定整備は重要です。 必要性 法定整備は、国土交通省が使用者(運転者)の義務として定めています。法定整備を行わないで不測の事態に陥ることは整備不良による罰則を受ける可能性があり、その責任は運転者が対象です。整備不良と判定された場合、道路交通法第62条「整備不良車両の運転禁止」に抵触し、3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられます。 法定整備の内容 法定整備は、12ヶ月点検と24ヶ月点検の2種類があります。詳しい整備内容について解説していきます。 12ヶ月点検 12ヶ月点検は、点検整備で車の故障を未然に防ぐためのものです。26項目の点検箇所をチェックするもので主にエンジンルームや室内、足回りや下回りの点検が実施されます。未実施による罰則はありませんが、故障や事故で周囲の人に被害を及ぼさないための使用者の義務です。 24ヶ月点検 24ヶ月点検は、車検時に同時に行われるのが一般的です。車検整備のことだと勘違いされることが多いようですが、実際には別の点検作業のことで12ヶ月点検よりも多い56項目について実施されます。12ヶ月点検と同様に未実施による罰則はありません。ユーザー車検の場合は、安全上24ヶ月点検だけディーラーや民間整備工場などに依頼することがおすすめです。 法定整備込・別・無の違い 中古車を購入する際は納車時に法定整備をされているか否かは重要です。法定整備がされていれば納車後の部品交換や修理といった費用負担や、不具合による危険が減るといえます。中古車販売店のプライスボードに表記されている「法定整備込・別・無」について解説していきます。 法定整備込 「法定整備込」と表記されているものは、車両価格に法定整備費用が含まれています。一般的に中古車販売店での法定整備は12ヶ月点検に則したもので、「法定整備別・無」の車よりも車両価格が高いです。納車後の追加料金が発生しにくい点がメリットと言えるでしょう。 法定整備別 「法定整備別」と表記されているものも、納車前に法定整備を実施してくれます。車両価格とは別途で諸費用として見積りに追加され、その分車両価格が抑えられている場合がほとんどです。購入を検討する場合は、法定整備費用が相場と比べて妥当か確認する必要があります。中古車保証が付く車両はこの法定整備を受けることが前提といえます。 法定整備無 「法定整備無」と表記されているものは、中古車販売店での法定整備はありません。現状渡しとも呼ばれますが、古い車や故障が多い車種の扱いといえます。納車後に不具合が生じる可能性が法定整備を実施した車よりも高いので、車両価格が安くても詳しい説明を聞いた上で購入を検討するべきでしょう。 法定整備にかかる費用 法定整備は、専門的な技術や知識が必要となり国の認証を受けた整備工場に依頼するのが一般的です。費用は車種や入庫する業者などによって異なります。12ヶ月点検で10,000~20,000円程度、24ヶ月点検は20,000~50,000円程度が相場です。整備点検に加えオイルなどの消耗品や部品の交換作業が伴う場合は別途費用が必要です。また、24ヶ月点検と同時に車検を受ける場合は、その費用が追加で発生します。 法定整備にかかる時間 法定整備にかかる時間は点検を行う業者によって様々です。一般的に12ヶ月点検で2時間~半日程度、24ヶ月点検で車検も合わせて1~2日程度といえます。部品の交換が伴う場合や大がかりなメンテナンスが必要な場合は、在庫の有無にも影響しますがさらに時間が必要です。 法定整備は自分でできる? 法定整備は自分ですることも可能です。「道路運送車両法」で定められた点検箇所を項目に沿って行い、外回りや運転席、エンジンルームや下回りの点検を実施します。しかし、自分で行うにもリフトアップできる環境や工具なども必要ですので、自信がない場合やリフトなどの設備が用意できない場合は無理せずにプロに任せた方が良いといえます。

旧車の維持費が高い理由とコストを抑える方法を解説

独自のデザインやレトロなスタイリングなどにより人気がある旧車は、維持が大変だと聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。今回は、旧車の維持費が高くなる理由やコストを抑える方法を解説します。旧車の購入を検討していて、維持費を気にしている方は、参考にしてみてください。 旧車とは 旧車には明確な定義はないものの、一般的に製造年から25年~30年以上経過した車を指します。また、製造から10年以上経過した車、レトロなデザインの車、ノスタルジックな雰囲気の車を旧車と呼ぶこともあります。 旧車を明確に定義するのは難しいものの、共通しているのは、すでに生産が終了している車という点です。つまり、現在販売されている車も生産が終了すれば、いずれ旧車になるということです。 旧車の維持費が高い理由 旧車は、維持が大変だったり、多額の費用がかかったりすることがあります。なぜ古い車は維持費が高くなるのでしょうか。ここからは、旧車の維持費が高くなる理由について解説します。 頻繁な修理が必要 旧車は新しい車と比べると、金属部品のサビや損傷、ゴムパーツの劣化などの不具合・故障が多く、頻繁な修理が必要になるため、維持費が高くなりやすいです。また、オリジナル部品を活用した修理の場合、部品調達や作業に時間がかかり、パーツ代や工賃が高くつきます。そのため、トータルの修理代が高くなり、維持費が高いと言われるのです。 パーツの希少価値が上がっている 旧車のパーツは、メーカーの部品生産が終了したり、同型車両の現存数が減少したりするため、調達が難しくなっていきます。流通するパーツの数が少ないと希少価値が高くなり、部品代が高くなります。旧車を維持するときには、部品の調達ができるかどうか確認しておくとよいでしょう。 近年では、メーカーが復刻パーツを再販売することが増えてきており、人気のある旧車の部品を入手しやすくなっています。ただし、再販売パーツの数量が限られていたり、すでに再販売が終了していたりすることもあるため、注意が必要です。旧車の購入を検討するときは、その車の故障しやすい部位のパーツが入手できるか確認しておくことをおすすめします。 税金が高くなる 年式が古い車の税金は割高です。自動車税は、初年度登録年月から13年(ガソリン車の場合)が経過すると約15%の重課となります。自動車重量税は、初年度登録年月から13年以上経過すると重課され、18年以上経過するとさらに税金が高くなります。初年度登録年月から13年以上経過している旧車の購入を検討する際は、税金が通常よりも高いことを考慮しましょう。 保管場所が限られる 旧車は、パーツの入手が難しかったり、希少価値が高かったりするため、車両の保管に気を付けなければなりません。 日光が当たる場所や雨風の影響を受けやすい駐車場に保管しておくと、部品の劣化が進行してしまい、車が動かなくなったり、部品が錆びたりすることがあります。価値ある旧車に長く乗り続けるためにも、屋根付きガレージに保管するといった工夫が必要です。 また、人気が高い旧車や流通台数が少ない車は、中古車市場で高値で取引されるため、盗難の恐れもあります。手に入れた旧車を盗まれないようにするためにも、保管場所に気をつけましょう。 旧車の維持費を少しでも抑える方法 旧車は、税金が高かったり、車両の保管に気を遣ったりする必要があるため、維持費が高くなりやすいです。旧車の維持費を少しでも安く抑える方法はあるのでしょうか。ここからは、旧車の維持費を抑える方法を解説します。 こまめにメンテナンスをする 旧車に限らず、車は定期的なメンテナンスが必要です。オイル交換や部品交換などのメンテナンスを適切に行っていれば、故障するリスクが減り、車検や点検などのタイミングでかかる費用を抑えることができます。定期的に点検や部品交換をして、不具合や故障などを未然に防ぎ、メンテナンスコストを最小限に抑えられるようにすると維持費を抑えられます。 車への負荷を減らす 適切なメンテナンスをしている旧車であっても、急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどは、車に大きな負荷がかかります。負荷がかかると車が傷んだり、故障したり、不具合が起きたりすることがあるため、丁寧な運転を心がけましょう。 旧車の維持費に影響を及ぼす要素 旧車の維持費は、市場の人気や車両の流通数、年式などによって変動することがあります。ここからは、車の人気や流通数、年式が維持費に影響する理由を解説します。 市場の流通数 旧車の市場流通数は、車両や部品の値段に影響します。流通数が少なくなれば、車両や部品の希少価値が高くなり、価格が高騰します。 旧車は現在生産されていない車であることから、流通数が減少する一方です。そのため、旧車の維持費を少しでも抑えたい場合は、流通数が多い車を選ぶとよいでしょう。 また、近年では人気がある旧車のパーツをメーカーが再販売するケースもあります。人気の旧車であれば、メーカーやアフターパーツメーカーから部品を調達しやすいため、維持費を抑えられるでしょう。 年式 旧車の年式は、新しい方が故障するリスクが低いことが多いです。維持費を抑えるためには、年式が新しい車を選ぶとよいでしょう。 一方、年式が古い車は、故障のリスクが高かったり、部品の調達が難しかったりするため、維持費が高くなります。旧車を購入するときは、年式や部品の調達のしやすさも考慮しておくと良いでしょう。