「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

初代マツダ サバンナはあのGT-Rよりも速かった!? RX-3とも呼ばれる最速マシンの歴史を振り返る

初代マツダ サバンナは同系統車種としてはわずか1代で終了したものの、登場時に大きなインパクトで世間をわかせ、後世にも多大な影響を与えたモデルです。デビューイヤーに日産 スカイライン GT-Rの牙城を崩して高い運動性能を証明し、名車サバンナ RX-7への進化という道をたどりました。 この記事では、今もなお語り継がれる、初代サバンナの誕生の歴史と活躍を振り返ります。また、「サバンナ」という名称の由来やなぜ「RX-3」と呼ばれるかについても詳しく紹介します。 ロータリゼーションを進めるマツダにとって重要だったサバンナ 世界で初めてロータリーエンジンを搭載したコスモスポーツで、マツダはロータリーエンジンの可能性を世界に示しました。ファミリア、ルーチェ、カペラと既存モデルに次いでロータリーエンジンを搭載し、「ロータリゼーション」の名の下で普及を図ります。 そして、初搭載のコスモスポーツ以来のロータリーエンジン専用車として、サバンナをラインナップに加えました。現在でも根強い人気を誇るRX-7にもつながった、初代サバンナの誕生について振り返ってみましょう。 5車種目のロータリーエンジン搭載車 初代サバンナは、5車種目のロータリーエンジン車として1971年に誕生。発売当初は、コスモスポーツと同型の10A型エンジンが搭載されていました。 最高出力は105psとコスモスポーツの110psにはやや劣っていたものの、900kgを切る軽量な車体を走らせるには十分な出力だったといえます。ボディ自体はレシプロエンジンを搭載するグランドファミリアと共通でしたが、サバンナはロータリーエンジン専用車という位置づけで専用のフロントマスクが与えられました。 なお、「RX-3」といい名称で呼ばれることもありますが、国内での正しい車名は「サバンナ」です。RXという名称が定着しているのは、輸出仕様が「マツダ RX-3」、レース仕様が「サバンナ RX-3」という名称だったことに起因します。 実はクーペモデル以外も展開されていた初代サバンナ ファミリアとボディが共通だったこともあり、サバンナは当初クーペタイプに加えて4ドアセダンもラインナップされていました。さらに1972年には、サバンナ・スポーツワゴンという名称でロータリーエンジン搭載のステーションワゴンまで追加されます。 サバンナに幅広いボディタイプが用意されたのは、当時のマツダは「ロータリゼーション」と称してロータリーエンジンの普及を推進していたためです。より広いユーザー層に、ロータリーエンジン車に乗ってもらいたいという戦略だったのでしょう。 RX-7に受け継がれたサバンナの名称 初代サバンナの直接の後継車は、名車RX-7です。1978年に登場した初代RX-7(SA22C型)はサバンナ RX-7と名付けられました。 ただし、セダンやステーションワゴンは廃止され、クーペのみ展開されています。プラットフォームも専用開発のものに刷新し、スポーツカーという性格を明確に打ち出しました。 なお、「サバンナ」という名称は、猛獣の野生美やパワーをイメージしただけではありません。実は世界初の蒸気船と原子力船が「SAVANNA」という名前だったことから、「世界初」という意味も込められていたようです。 初代サバンナの評価が高まったのはレースでの活躍とコスパの高さ 初代サバンナは実力を証明すべく、登場と同時にレース活動を始めました。そして、当時国内では無敵だった、日産 スカイラインGT-Rを打ち破ります。ロータリーエンジンの実力をレースで見せつけたことで、サバンナの評価は一気に上昇しました。 驚くべきコストパフォーマンスも含めて、サバンナの魅力を紹介します。 無敗神話を誇るGT-Rとの戦いのなかで打ち立てた国内100勝の偉業 初代サバンナが誕生した1971年は、スカイライン GT-Rが国内レースで無敵を誇っていました。サバンナは同年12月の富士ツーリストトロフィ500マイルで、50連勝に迫っていたスカイライン GT-Rの記録をついに止めます。スカイライン GT-Rの連勝記録カウントについては諸説ありますが、少なくともサバンナが同車を抑えてデビューイヤーで優勝を飾ったことは間違いありません。 さらに、翌年の1972年には、エンジンを10A型から12A型に変更します。1972年5月の日本グランプリでは、GT-Rを抑えて表彰台を独占。当時無敵だったスカイライン GT-Rに世代交代の引導を渡したのは、サバンナ RX-3(サバンナのレース車輌名)だと大きな話題を呼びました。無類の強さを発揮したサバンナ RX-3は、1976年に単一車種で国内レース通算100勝という偉業を成し遂げます。 GT-Rの半額程度なのに国産トップクラスの動力性能 圧倒的なコストパフォーマンスも、サバンナの大きな魅力の1つでしょう。レースでの活躍を受けて、1972年に最上位モデルとして12A型エンジンを搭載したサバンナGTが投入されました。しかし、ライバルだった日産 PGC10型スカイライン GT-Rの価格が154万円だったのに対して、サバンナGTはわずか79万5,000円。 最高出力120ps、最高速度190km/h、0-400m加速わずか15.6秒という高性能を誇るクルマに、GT-Rの半額程度で乗れるというのはユーザーにとって大きな魅力だったに違いありません。 RX-7とともに今も色褪せない人気を誇る初代サバンナ 軽量コンパクトに設計できるロータリーエンジンの特徴を最大限に発揮して、速さと信頼性を証明したのが初代サバンナです。サバンナの成功がなければ、世界的に人気を集めるRX-7は生まれなかったかもしれません。 優れた動力性能だけでなく歴史的観点も含めて、サバンナは旧車として高い評価を受け続けている車種の1つです。実際、人気のクーペではなく、4ドアセダンのGRに300万円もの買取価格がついた実績もあります。 ただし、モデル最終年の1978年から数えても、すでに四半世紀近く経過しています。市場の流通量も限られているため、旧車専門の買取業者でなければその価値を正しく査定してもらえないでしょう。サバンナを売却する際には、知識と経験が豊富な旧車専門業者に相談することをおすすめします。

メルセデス・ベンツの歴代Sクラスでもっとも売れたW126型! バブル時代の象徴560SELの魅力に迫る

バブル景気に日本中がわいていた1980年代に、成功者の象徴として誰もが憧れたメルセデス・ベンツ 560SEL。Sクラスのフルモデルチェンジによって投入された最上位グレードの560SELは、見た目、性能面ともに文字通り世界最高のサルーンでした。 Sクラスとしてもっとも売れたW126型とともに、560SELについて詳しく紹介します。 560SELを含む2代目Sクラスはメルセデス・ベンツ史上に残るモデル Sクラス初のフルモデルチェンジで登場した560SELを含むW126型は、販売台数、モデルライフともにメルセデス・ベンツ史上に残る記録を残しました。 2代目Sクラスとともに、560SELの誕生の歴史を振り返ってみましょう。 登場から12年間も販売されたW126型 メルセデス・ベンツは、1979年に2代目のSクラスとしてW126型を投入します。最高峰のエグゼクティブサルーンとして1972年に初代が誕生して以来、実に7年ぶりとなるフルモデルチェンジでした。W126型は完成度の高さから広く人気を集め、1991年の販売終了まで12年間も販売されるロングセラーモデルに成長。日本国内では途中のマイナーチェンジを経ていわゆる後期型として、3L直6エンジンの300SE、4.2L V8エンジンの420SEL、そして5.6L V8エンジンを積む最高峰の560SELの3モデルが販売されました。 先代のW116型で世界の富裕層から支持を集めたSクラスですが、2代目のW126型は高い評価を確固たるものにしたモデルです。高級車というユーザーの限られるモデルにも関わらず、89万2,123台というSクラス歴代最高の販売台数を記録しました。 迫力の5.6Lエンジンを搭載する最高峰モデル560SEL 高級車であるSクラスのなかでも、最高峰に位置づけられていたのが560SELです。搭載される5,546ccもの大排気量のV8エンジンは、最高出力285psを発揮。(当初は245ps)大型エンジン特有のトルクフルな加速感とロードホールディング性能の高さによって、大柄なボディながら爽快感のある安定した走りを誰もが楽しめました。 560SELは成功者だけが手にできるプレミアムカー 560SELの当時の新車価格は、なんと1,300万円以上。バブル景気で豊かになってきていた時期だったとはいえ、日本国内でも限られた成功者を象徴する憧れのクルマだったようです。 ここからは、Sクラスの最上位グレードに位置する560SELの魅力に迫ります。 マイナーチェンジのタイミングがバブルと合致 W126型Sクラスは、1985年に最初で最後のマイナーチェンジを実施します。折しも日本はバブル景気の真っ只中だったということもあり、成功者が手にするクルマとしてさらに注目が集まりました。 日本国内において、このマイナーチェンジのインパクトが大きかった理由は、大幅なエンジンの出力アップです。排ガス規制の関係で当初は245psに抑えられていた最高出力が、マイナーチェンジによって285psにまで引き上げられました。 最高出力の向上も含めて、全体的に高級感をさらに増す方向で各部が変更されています。当時のメルセデス・ベンツの象徴でもあった「サッコプレート」と呼ばれるボディ下部の樹脂パネルのデザインを前後バンパーの形状と合わせて変更。さらに、ホイールサイズを14インチから15インチにアップし、クルマとしての価値が高められました。 高級感だけでなく燃費性能と安全性能にもこだわっていた 高級車にふさわしい重厚感のあるW126ですが、実はW116よりも全幅が縮小されています。縮小した理由は、軽量化も含めて燃費性能の向上です。さらに、デザインの変更は空力特性にまで及び、空気抵抗を表すCd値は当時としてはかなり低い0.36を実現していました。 また、W126では、安全性を高める工夫も随所に凝らされています。先代のモデル末期に採用したABSに加えて、運転席のエアバッグを市販車として世界で初めて装備。現在では世界標準ともいえる仕様ですが、当時は最先端の安全装備でした。ただ高級に作られただけではなく、燃費や安全性といった面でも世界最高水準で開発されていたことがわかります。 最高峰をさらに特別にするチューニングモデルも存在 560SELはメルセデス・ベンツ最高峰のSクラスの最上位グレードということで、名実ともに当時世界最高のクルマです。しかし、さらに特別感のあるモデルとして販売されていた560SELがありました。ドイツの有名チューニングメーカー、AMG、ケーニッヒ、ロリンザーがそれぞれ発売した、560SELのチューニングモデルです。 特に人気が高かったのは、メルセデス・ベンツとの関係性が深かったAMGのモデルです。専用開発のフロントバンパーは、ローダウンスプリングで下げられた車高と相まって迫力十分。サイドスカートなど細部にわたってチューニングが施されていて、AMGの560SELは今でも高い価値を保っています。AMG 560SEL 6.0-4Vに、600万円もの買取価格がつけられた実績もあるほどです。 当時の憧れもあって人気の衰えない560SEL 当時世界最高峰を誇った560SELは、AMGやケーニッヒといった特別なチューニングモデルのみならず、現在でもネオクラシックカーとして市場からの人気を集めています。メルセデス・ベンツの誇る最高の技術が投入されているだけあって、40年前に設計されたとは思えない作りのよさも魅力です。 当時は高くて購入できなかった方も、中古車であれば手の届く個体もあるかもしれません。ぜひ憧れの560SELを探してみてはいかがでしょうか。ただし、いかに精巧に作られている560SELでも、新車発売から40年以上が経過しているため少なからず不具合のあることもあります。特に低年式の560SELを購入する際は、車の状態に十分注意しましょう。 また、560SELを売却する際は、旧車専門の業者に査定してもらうことをおすすめします。前後期の違いやチューニングの仕様など細かな違いを正しく評価できる業者であれば、適正価格を提示してもらえるでしょう。

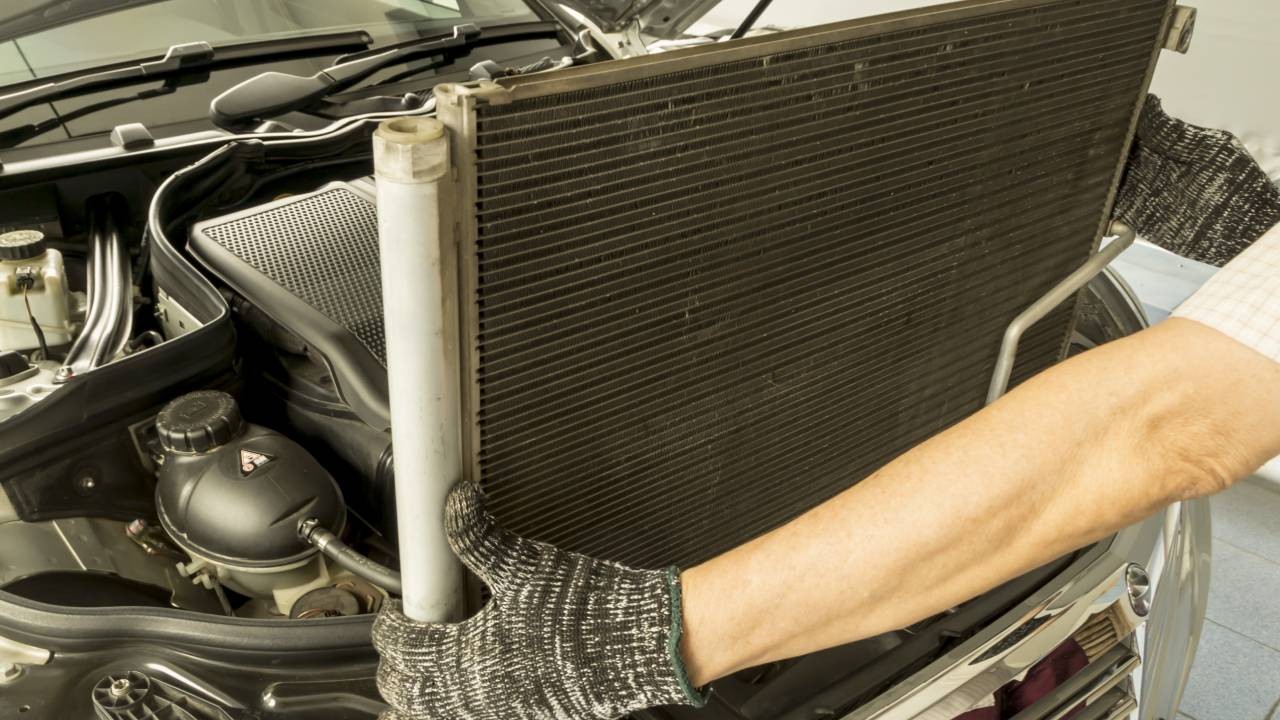

クルマのラジエーターって何?構造・役割・トラブルなどを解説

ラジエーターは、クルマのエンジンを冷却するための装置の一部です。ラジエーターにトラブルや不具合が発生すると、エルジンがオーバーヒートしたり故障したりすることがあります。そのため、定期的なメンテナンスや不具合がないかチェックしておくことが大切です。今回は、クルマのラジエーターの構造や役割、トラブルの前兆や故障時の症状などについて解説します。 ラジエーターとは ラジエーターとは、クルマのエンジンや発熱部品などから発せられた熱を帯びた冷却水を冷やす装置のことです。冷却水を通す「コア」や、コアに風を当てる「ファン」などで構成されています。 クルマのエンジンは、シリンダー内で発生する爆発によって2,000℃前後の熱を発します。高温になるエンジンの性能を保つためには、エンジンを冷却しなければなりません。その冷却装置の一部がラジエーターです。 構造 ラジエーターは、ラジエーター本体である「コア」に、エンジンで温められた冷却水を通し、ファンや走行風などを利用して冷却水を冷やす構造です。 ラジエーターを通る冷却水の循環の流れは次のとおりです。 1.エンジンによって温められた冷却水がラジエーターのアッパータンクに溜まる2.ラジエーターのコアに温まっている冷却水を流す3.ファンや走行風でラジエーターコアの温かい冷却水を冷やす4.冷やされた冷却水がラジエーターロアタンクに溜まる5.ロアタンクに溜まった冷却水が再びエンジンなどを冷却するために循環する 役割 ラジエーターには、クルマのエンジンや熱を発生させる部品を冷やすために使われる冷却水の熱を放出する役割があります。 クルマのエンジンを冷やす方法には水冷式と空冷式がありますが、現在販売されているほとんどのクルマは水冷式です。水冷エンジンは、エンジンを冷却するための水(冷却水)を使ってエンジンを冷やす構造となっており、エンジン回転数や車速によって冷却効率が変わりにくいことが特徴です。 また、ラジエーターに冷却水を循環させてエンジンを冷やすだけでなく、ファンでラジエーターに風を当てたり、走行風を利用したりすることで、冷却水やエンジンの冷却効率を高めています。 このように車には、エンジンを効率よく冷やすために、ラジエーターをはじめ、さまざまな工夫がされているのです。 種類 ラジエーターは、冷却水を流す方向に応じて「縦流れ式(ダウンフロー)」と「横流れ式(クロスフロー)」の2つに分類されます。 縦流れ式は主に国産車に採用されており、上から下に冷却水を流して冷やします。一方、横流れ式は水平に冷却水を流す構造です。冷却範囲が広いため、縦流れ式より冷却性能に優れています。 ただし、横流れ式は必要以上に冷却水を冷やす「オーバークール」が発生しやすいことに注意が必要です。オーバークールが発生するとエンジンが適正温度に達しないため、クルマに下記の影響を与える可能性があります。 ・燃費が悪化する・エンジンオイルの劣化が早まる・エンジンが適正に機能しない・暖房が効きにくい・黒煙の発生が増える エンジンは、高温だけではなく低温の状態でもトラブルが起きるおそれがあります。オーバークールは気温が低い冬に発生しやすいため、冷却水の温度をよりこまめにチェックしましょう。 コンデンサーとの違い クルマの発熱部品を冷却する装置には、ラジエーターのほかに、コンデンサーもあります。コンデンサーは、エアコンのガスを冷却する部品です。冷却装置と聞くと同じように感じますが、冷却する部品や目的が異なります。 ラジエーターの冷却水の補充方法 ラジエーターを通る冷却水は、一定量をキープしておかないと冷却性能を維持できません。冷却水が減ってしまうと冷却効率が下がり、エンジントラブルや不具合の原因となります。そのため、日常点検や定期点検では、必ず冷却水の量を確認しましょう。 冷却水が減っているかどうかは、エンジンルーム内の冷却水のリザーバータンクを見て確認します。リザーバータンクの位置や色は車によって異なるため、各車種の取扱説明書で確認してください。 リザーバータンクには「LOW」と「HIGH」の目盛りがあり、水量が「LOW」と「HIGH」の間に位置していれば問題ありません。しかし、「LOW」ギリギリだったり、「LOW」を下回っていたりするときは、冷却水の補充が必要です。 補充する冷却水は、指定の冷却水を使うことをおすすめします。カー用品店や量販店などで冷却水を購入する場合は、車種に適合するものを選ぶようにしてください。また、薄めて使うタイプやそのまま入れるタイプなど、さまざまな冷却水があるため、注意書きを確認して適切な方法で補充しましょう。 冷却水を補充する際は、エンジンルーム内にこぼさないよう慎重に入れてください。 ラジエーターの故障時の症状 ラジエーターは、経年劣化や外部の環境など、さまざまな影響により故障することがあります。ここからは、ラジエーターが故障した際に起きる症状について解説します。 エンジンルームから甘いにおいがする エンジンルームから甘いにおいがするときは、冷却水が漏れている可能性が高いです。エンジンを始動しているときやエンジンルームを開けたときに甘いにおいが漂ってきた場合は、ラジエーター周辺の故障が考えられるため、早めに修理工場やディーラーにクルマを持ち込み点検してもらいましょう。 水温警告灯が点灯する 水温警告灯(赤)が点灯したときもラジエーター関連が故障している可能性が高いです。水温警告灯(赤)は、エンジンを冷却する冷却水が何らかの理由により高温になったときに点灯します。冷却水が高温のまま走行を続けると、オーバーヒートをはじめとするさまざまなトラブルが起きる可能性が高くなるため、早めにクルマを安全な場所へ停止させ、クルマを冷やすようにしてください。 エアコンの調子が悪い エアコンの暖房の効きが悪いときは、ラジエーターに循環する冷却水が漏れている可能性が高いです。クルマのエアコンの暖房は、冷却水の熱を利用して暖かい空気を作り出しています。つまり、暖房の効きが悪いということは、エンジンの熱によって温まった冷却水が正しく循環していないことを意味します。そのため、暖房の効きがいつもより悪いと感じたときは、そのままにせず早めに車の点検をしてもらいましょう。 ラジエーターの故障・破損の原因 ラジエーターが故障したり破損したりすることがあります。ここからは、ラジエーターの主な故障・破損の原因を解説します。 冷却水液の不足・劣化 冷却水の液量不足や冷却水の劣化が原因で、ラジエーターが故障したり破損したりすることがあります。冷却水は、エンジンの冷却に欠かすことができない重要な液体です。その冷却水が減ったり劣化したりすると、エンジンを正しく冷却できなくなります。冷却性能を落とさないようにするためにも、冷却水の液量点検や定期的な交換をしましょう。 ラジエーターキャップ・ホースの劣化 ラジエーターキャップやホースは、温度や圧力の変化が激しい冷却水に耐えられる構造となっています。そのラジエーターキャップやホースが劣化すると、圧力の調整ができなくなったり耐圧性が下がったりするため、ラジエーターが正しく機能しなくなります。このようなトラブルを避けるためにも定期点検を実施し、キャップやホースに異常がないか確認しましょう。 タンクの損傷 ラジエーターのアッパータンクやロアタンク、リザーバータンクが破損するとエンジンに冷却水が循環しなくなり、ラジエーターが機能しなくなります。定期点検や日常点検では、ラジエーター本体だけでなくタンク類の点検も欠かさずに行いましょう。 ラジエーターのメンテナンス ラジエーターは、車にとって欠かすことができない冷却装置の一部です。そのため、定期的な点検やメンテナンスが必要となります。ここからは、ラジエーターのメンテナンスについて解説します。 冷却水の残量を確認する 冷却水の液量は定期的に確認しましょう。決まった時期に液量を点検していれば、冷却水が減るペースを知ることができます。 冷却水が減るペースが早くなってきたときは、冷却水が漏れている可能性が高いです。ラジエーターの故障を防いで安心して運転を楽しむためにも、定期的に冷却水の液量点検をしておくことが大切です。 コアとホースを確認する コアやホース・タンク類は、ラジエーターに冷却水を循環させるために必要なパーツです。コアが変形していたり、ゴムや樹脂などでできているホースやタンク類がひび割れたり劣化していたり硬化していたりすると、冷却・放熱性能に影響する可能性が高いため、早めに点検し、必要に応じて部品交換しましょう。 冷却ファンを確認する 冷却ファンが正しく作動しているか確認するのも大切なポイントです。ファンが回っていなかったり、ファンを回す部品から異音がしたりするときは、ディーラーや整備工場に車を持ち込んで点検や修理を依頼しましょう。 ラジエーターキャップと加圧バルブをチェックする ラジエーターキャップや加圧バルブに不具合がないか確認しましょう。キャップや加圧バルブに不具合が起きると、冷却水を正しく循環させることができなくなります。 ただし、エンジンが温まっているときにキャップを開けると、熱せられた冷却水が噴出するため、キャップを開けるときはエンジンが冷えていることを確かめてから開けてください。また、キャップを確実に閉めましょう。 もし、キャップの取り扱いに自信がないときは、ディーラーや整備工場などに依頼することが大切です。 ラジエーターの故障時の対応方法 ラジエーターが故障すると、エンジンや発熱部品などの冷却が行われなくなるため大変危険です。そのため、水温警告灯が点灯したときは、安全な場所に車を停め、エンジンルームを冷やしてください。冷やしても異常が解消されないときは、ロードサービスを手配し、整備工場やディーラーなどに運んでもらい、点検や修理をしてもらいましょう。 ラジエーターの交換は必須? ラジエーターは、経年劣化によって性能が低下するため、定期的に交換する必要があります。交換頻度の目安は下記のとおりです。 ・普通車:8〜12年・軽自動車:6〜10年 なお、冷却水は2年を目安に交換することをおすすめします。同じ冷却水を長く使うと、ラジエーターの腐食や損傷につながります。 ラジエーターの修理費用 ラジエーターの修理費用は、故障部位や交換部品によって異なります。主な修理箇所や費用は次のとおりです。 ・冷却水の補充や交換:数千円〜数万円・ホースやタンク類の交換:数万円程度・キャップの交換:数千円・ラジエーター本体の交換:数万円 車種によってラジエーターの種類や部品が異なるため、詳しくはディーラーや整備工場などで見積もりを取ってください。 まとめ ラジエーターは、クルマのエンジンや発熱部品を冷却するために必要な冷却水の放熱装置です。そのため、ラジエーターや関連部品が故障・破損すると、クルマに大きなダメージを与えてしまいます。ラジエーターや関連部品は、クルマにとって重要な部品の1つであるため、定期的な点検や部品交換などを実施し、未然に不具合やトラブルを防止することが大切です。

日産 スカイライン 2000GTターボはGT-Rの再来!? 西部警察にも登場した懐かしいモデルを振り返る

環境規制に適合しつつ、圧倒的なハイパフォーマンスを誇ったスカイライン 2000GTターボ。5代目スカイラインの追加モデルとして、当時の日産が満を持して投入しました。 性能面で遅れをとっていた5代目スカイラインの評判を一気に挽回した、スカイライン 2000GTターボについて詳しく振り返ってみましょう。 「ジャパン」の愛称で呼ばれた5代目スカイライン スカイライン 2000GTは、5代目スカイラインの上位モデルとして1977年に登場しました。「日本の風土が生んだ名車」としての誇りを込めた「SKYLINE JAPAN」の名を冠していたことから、世間では「ジャパン」の愛称で親しまれるようになります。 しかし、実はフルモデルチェンジを行った1977年にはラインナップにターボモデルはありませんでした。5代目スカイラインの真打ちともいえる、スカイライン 2000GTターボの誕生について振り返ってみましょう。 GT-Rの再来と呼ばれたスカイライン 2000GTターボ スカイライン 2000GTターボがラインナップに追加されたのは、マイナーチェンジを行った翌年の1980年です。5代目スカイラインでは高性能グレード「GT-R」が設定されていなかったため、ターボモデルの追加はGT-Rの再来を感じさせました。 また、前年のマイナーチェンジで大きく変更された外観も、スカイライン2000GTターボの魅力をより際立たせています。歴代スカイラインで受け継がれてきた丸目4灯のヘッドライトを、現代的で洗練された角目2灯に刷新。性能、デザインともに国産最高峰のGTカーと呼べる存在でした。 日産3車種目のターボ車として充実したラインナップ スカイライン 2000GTターボは、日産にとって3車種目の量産ターボ車です。しかも、量産車としてはターボチャージャーはまだ特別な存在でしたが、一部のスポーツモデルだけでなく幅広いラインナップが用意されます。特に、AT車にターボを搭載したのは、国産車で初めての試みでした。 まず、セダンとハードトップの2タイプのボディを用意し、それぞれGT-E、GT-E L、GT-E・X、GT-E・Sの4グレードを設定。合計8モデルもライナップしたところから、日産にとってスカイライン 2000GTターボが重要だったことがわかります。ターボの高い性能を存分に発揮するのは、2ドアハードトップのスポーツグレードGT-E・Sですが、さまざまなユーザーがスカイライン 2000GTターボの力強い走りを堪能しました。 燃費とハイパフォーマンスを両立 スカイライン 2000GTターボは、高出力だけでなく「低燃費」「低公害」も掲げていました。当時世界一厳しいといわれた昭和53年(1978年)の排ガス規制が施行されるなど、時代背景として環境性能は重要なポイントだったためです。実際、5代目スカイラインに当初高性能モデルが投入できなかったのは、排ガス規制への対応が難しかったことも一因といわれています。 「“省燃費”と“高性能”を両立させた夢のエンジニアリング」というキャッチコピーで、日産はターボの魅力をアピール。従来捨てていた排気ガスの圧力を高出力化に利用するターボエンジンは、環境性能との両立を図るうえで理想的な機構でした。 圧倒的な個性を放っていたスカイライン 2000GTターボ 直接のライバル車だったトヨタ セリカが、「名ばかりのGT達は、道を開ける。」というキャッチコピーを掲げるほど5代目スカイラインは性能面で水をあけられていました。しかし、ターボ車の登場で、スカイラインは本来の輝きを取り戻します。 当時の大人気ドラマ「西部警察」にも登場した、スカイライン 2000GTターボの魅力をみていきましょう。 レーシングカー開発の経験がフィードバックされたターボ スカイライン 2000GTターボのエンジンが高性能だったのは、日産が開発にあたっていたレーシングカーR383の技術が盛り込まれていたためです。自然吸気だったL20E型エンジンにターボを搭載したL20E-T型エンジンは、最高出力145ps、最大トルクに至ってはライバルのセリカを圧倒的に凌駕する21.0kg・mを発揮します。 点火時期を最適化する電子制御式のノックセンサーや専用設定のニッサンEGI(電子制御燃料噴射装置)など、先進の技術が注ぎ込まれていました。 スパルタンな印象のインパネがかっこいい インパネとメーターパネルは、スカイライン 2000GTターボ用に刷新されました。デザイン上の最大の特徴は、水平ゼロ指針に統一された各種メーターです。速度計や回転計に加えて、ターボ搭載モデルであることを象徴するブースト計などの4つのメーター全てが水平ゼロ指針で整然と並ぶデザインは、よりスパルタンな印象を演出しています。 西部警察の劇中車として登場 スカイライン 2000GTターボの話題として外せないのが、当時の大ヒットドラマ「西部警察」の劇中車として登場した特別車です。マシンXと呼ばれたこの車輌には、渡哲也のこだわりが詰まっています。犯人追跡用のペイント弾発射装置やリモコン操作可能な大型サーチライトなどの劇中の特別装備だけでなく、カンパニョーロ製スカイライン専用ホイール、レカロシート、ナルディステアリングを装備し、単純なカスタムカーとしても高い完成度を誇っていました。 「ジャパン」のなかでも人気の高いターボシリーズ モデルチェンジ当初は高性能車を投入できず、不遇だった5代目スカイラインジャパン。しかし、スカイライン 2000GTターボの登場によってライバル車の挑発や世間の評価をひっくり返しました。現在でも高い人気を誇る旧車の1つで、旧車王でも、2ドアハードトップの2000ターボGT-E・Sを280万円で買取しました。2000GTターボは西部警察の劇中車だったというだけでなく、旧車としても高い価値のあるモデルといえます。 ただし、発売から40年以上が経過したクルマのため、市場での流通量は年々減少している点に注意が必要です。流動性の低い車種は正しく査定されないこともあるため、売却する際は旧車専門の買取業者に相談することをおすすめします。

メルセデスベンツ SLクラスの方向性を決定づけた? 旧車世代のR107・R129・R230を振り返る

R129を始めとする旧車世代のメルセデスベンツ SLクラスは、オープン2シーターというスポーツカテゴリのクルマながら、クラシックカー独特の優雅さも兼ね備えたモデルです。 現在でも7代目が販売されている人気のSLクラスですが、実は1971年以降に登場したモデルによって今の方向性が決定づけられました。 SLクラスの大きな転機となった旧車世代のR107・R129・R230について振り返ってみましょう。 70年以上前に登場したSLクラス メルセデスベンツ SLクラスは、今から70年以上前に登場しました。プロトタイプレーシングカーとして開発された300SLに対して、アメリカの輸入車ディーラーが熱心に説得して市販化を実現したのがSLシリーズの始まりです。 当初「軽量スポーツカー」という位置づけで登場したSLクラスが、時代の変遷とともにラグジュアリー方向に転換していった歴史を振り返ってみましょう。 2シーターオープンスポーツ最高峰モデルのSLクラス メルセデスベンツ SLクラスは、2シーターオープンスポーツの最高峰モデルとして1954年に誕生しました。「SL」とは「Sport Leicht(シュポルト・ライヒト)」の頭文字で、ドイツ語で軽量スポーツカーという意味です。特に初代の300SLは、ガルウィングを備えたスポーティーで先進的なスタイリングでした。 1963年のフルモデルチェンジで2代目となっていたSLクラスですが、1971年に登場した3代目のR107型で大きな路線変更が果たされました。2シーターオープンスポーツという本来のコンセプトは継承しつつ、より大柄で豪華な風貌に生まれ変わります。「Sport Leicht」から「Sport Laxualy」への転換が図られたのです。 旧車世代と呼ばれるSLクラスは3世代 1971年のフルモデルチェンジで大きな路線変更を果たしたSLクラスは、旧車世代と呼ばれる2000年代初頭までに合計3モデルが登場しました。 スポーツラグジュアリーへの方向転換とともに、3モデルとも当時最先端の技術を取り入れながら世界最高峰のロードスターと呼ぶにふさわしい進化を遂げます。特にイタリア人デザイナー、ブルーノ・サッコ氏の最高傑作とも呼ばれる1989年に登場した4代目SLのR129は、数々の先進装備が搭載されており人気の高いモデルです。 個性はそれぞれ違う旧車世代のSL ラグジュアリー方向へと舵を切ったSLクラスの方向性を決定づけたのが、1971年から2001年までに登場した旧車世代の3モデルです。 R107・R129・R230それぞれの魅力を紹介します。 コストプラス方式で開発されたR129 R129は、モデルライフが比較的長かったR107の後継モデルとして1989年に登場しました。SLクラスとしては4世代目のR129は、コストプラス方式で開発された最後のモデルといわれています。コストプラス方式とは、従来モデルよりも大幅な価格上昇を伴う開発方式です。世界最高峰を目指すべく、性能面、機能面ともに過剰なほどの技術と装備が投入されました。 また、ブルーノ・サッコ氏による流麗で機能的なボディデザインもR129の魅力の1つです。空力効率まで考えたウェッジシェイプデザインとしたことで、スポーツとラグジュアリーを見事に融合させました。さらに、5種類のモーターを使用するパワーシートや、標準装備された電動格納式のソフトトップなどラグジュアリー車にふさわしく快適性を高める装備も充実しています。 安全装備の面では、車輌が姿勢を崩した際にわずか0.3秒でポップアップして乗員を守る、「オートマチック・ロールバー」が目玉の1つです。耐荷重5トンのU字型のスチールチューブに加え、ボディ側にも3層の高強度材を使用してオープンモデルで課題になる安全性を高めています。 スポーツラグジュアリー車ということで、走行性能に関連する装備にも手抜かりはありません。ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やトラクションコントロールといった電子デバイスに加え、スポーツ走行に欠かせない電子制御式のLSD(リミテッドスリップ・ディファレンシャル)まで備えています。 販売期間の長かったR107 ボディを大型化し、モデルの方向性を大きく変更したR107は、1971年の登場からR129の登場まで実に18年間も販売されました。 一般的にオープン2シーターは、大きくわけて2つの方向性のモデルがあります。マツダ ロードスターのようにスポーツカーとしての運動性能を重視したモデルと、運動性能よりもオープンであることのゆとりや開放感、優雅さを求めるモデルです。 それまでのSLクラスは、前者のように運動性能を重視して小型軽量に作られていました。しかし、R107では後者の方向性へと転換し、エレガントさを追い求める性格へと進化。ホイールベースは先代よりも60mmほど拡張されるなど、全体にゆとりのある優雅さのあるスタイリングに仕上がっています。 全長は4,380mmと現代の基準から考えるとコンパクトではありますが、以後のSLクラスの方向性に大きな影響を与えた重要なモデルです。 現代的に進化したR230 2001年にSLクラス5代目として登場したR230は、R129の方向性にならって正統進化したモデルです。大型の楕円を組み合わせた特徴的なフロントフェイスに変更されているものの、優雅さのあるウェッジシェイプは踏襲されています。 装備面では、バリオルーフと呼ばれる電動格納式のハードトップが話題になりました。R129でラインナップされていた、ソフトトップと着脱式のハードトップは廃止されています。SLクラスはオープンスタイルが基本ですが、電動格納式のハードトップを閉めたクーペスタイルもエレガントです。 旧車世代のSLクラスに乗るなら慎重に探したい 当時のメルセデスベンツ SLクラスは、比較的日本国内でも流通していました。特にR129の販売時期はバブル景気にわいていた頃だったため、本来なら十分な個体が国内にも残っているはずです。しかし、状態の良い車輌はバブル崩壊とともに海外に流出したとの話もあり、中古車を購入する際には状態の慎重な確認をおすすめします。 一方で、売却の際には、正しく査定してもらうことで思わぬ価格で買い取ってもらえる可能性もあります。ただし、年式や走行距離だけでなく、車としての価値や状態まで正確に見極められる経験豊富な専門業者にご相談ください。

自動車重量税とは?計算方法や納付のタイミングをわかりやすく紹介

自動車重量税は、車を所有している方が支払わなければならない税金の1つです。どのような基準で税額が決まるのか、詳細を知らない方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、自動車重量税の計算方法や納付のタイミング、エコカー減税などについて紹介します。 自動車重量税とは 自動車重量税とは、車輌重量や経過年数などに応じて課せられる国税のことです。以前は、道路特定財源として道路の保全のために設けられていたものの、現在では地方税や市町村税と同様に国の一般財源として使われています。 自動車重量税は、新車登録時や車検時に必要な法定費用であり、数年分をまとめて納付します。納付しないと公道を走行できないため、注意しましょう。 自動車重量税の計算方法 自動車重量税は車輌重量に応じて税額が変わり、0.5tごとに年間4,100円増えます。軽自動車の場合は、重量を問わず年間3,300円です。 たとえば車輌重量が1.5tの場合、1年分の自動車重量税は以下のように計算します。 4,100円×3(0.5t×3)=1万2,300円 また、自動車重量税は車の経過年数に応じて変わります。新車で登録してから13年経過すると0.5tごとに年間5,700円上がるため、1.5tの年間の税額は1万7,100円です。 さらに、18年経過すると0.5tごとに年間6,300円上がるため、年式が古いほど税額が高くなる仕組みです。愛車の自動車重量税を把握したい場合は、国土交通省が提供している「次回自動車重量税額照会サービス」で税額をチェックしましょう。 自動車重量税の減税 環境性能が優れている車には「エコカー減税」が適用されるため、本来の自動車重量税より税額が安くなります。続いて、自動車重量税の減税について紹介します。 エコカー減税とは エコカー減税とは、環境性能が優れている車に対して、自動車重量税の減税を行う制度のことです。環境への負荷が低く、排ガス性能や燃費性能がよい車への乗り換えを促す目的で、2009年に設けられました。 エコカー減税は令和5年4月30日で廃止される予定でしたが、半導体不足により3年間の延長が決定されたため、令和8年4月30日まで減税を受けることが可能となりました。ただし、適用基準が段階的に引き上げられているため、自動車重量税を抑えたい場合は少しでも早く車を購入するとよいでしょう。 税率 エコカー減税は、車を新車登録した時期によって適用される税率が異なります。適用期間ごとの具体的な税率は、以下のとおりです。 1.令和5年5月1日〜令和5年12月31日に新車登録 税率 車の種類 100%減税 ・電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車・クリーンディーゼル車・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%または120%達成) 50%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準75%達成) 25%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準60%) 2.令和6年1月1日〜令和7年4月30日 税率 車の種類 100%減税 ・電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%または120%達成)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準90%または120%達成) 50%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準80%達成)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準80%達成) 25%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準70%)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準70%達成) 3.令和7年5月1日〜令和8年4月30日 税率 車の種類 100%減税 ・電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車・ガソリン車(令和12年度燃費基準100%または125%達成)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準100%または125%達成) 50%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%達成)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準90%達成) 25%軽減 ・ガソリン車(令和12年度燃費基準80%)・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準80%達成) 参考:国土交通省公式Webサイト「エコカー減税(自動車重量税)の概要」 たとえば、令和12年度燃費基準を120%達成している新車のガソリン車の購入時は、自動車重量税は0円です。車検時でもエコカー減税の要件を満たしている車には、上記の税率が適用されます。 自動車重量税の納付のタイミング 自動車重量税は、新車登録時や車検を受けるタイミングで2年分をまとめて納付します。※新車登録時は3年分 たとえば、1.5tの車検を受ける場合、2年分の2万4,600円を納税する必要があります。 新車登録は、ディーラーや自動車販売店、車検は整備工場が代行してくれるケースがほとんどのため、自分で納税する必要はありません。自動車重量税は車の購入費用や車検費用に合算されており、注文書や見積書に税額が記載されています。 自動車重量税が還付されるケース 廃車する際に行う「永久抹消登録」の手続きにより、自動車重量税が還付されます。自動車重量税の還付金は、車検の残存期間分を月割りにして、3ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。 ただし、車検の残存期間が1ヶ月未満の場合は月割り計算ができないため、還付を受けられないことに留意してください。 また、還付金は自動的に指定口座に振り込まれるわけではありません。運輸支局で申請をしないと自動車重量税が還付されないことに注意しましょう。 まとめ 自動車重量税は、車輌重量や経過年数に応じて課せられる税金で、新車登録時や車検時にまとめて納付します。0.5tごとに年間4,100円が増額され、経過年数が13年を超えた場合は5,700円増額、18年は6,300円増額と年式が古い車ほど税額が上がる仕組みです。 また、環境性能が優れている車に対しては、自動車重量税が減税される「エコカー減税」が適用されます。自動車重量税の税額も考慮して、車を選びましょう。

トヨタ 150系 ランドクルーザープラドは15年前に誕生したのにかっこいい! 魅力と人気の秘密に迫る

15年前のモデルであるにも関わらず、いまだに洗練されたかっこよさを感じるトヨタ 150系ランドクルーザープラド。派生元のランドクルーザーが本格的なクロスカントリー車なのに対して、オンロードでの使用を意識した高級SUVという位置づけのモデルです。 一方で、ランドクルーザー譲りの堅牢性と、高い悪路走破性もしっかりと備えています。新モデル「ランドクルーザー250」の発表によって注目の集まる、150系ランドクルーザープラドの魅力を詳しく紹介します。 同一モデルのまま10年以上も作られ続けたランドクルーザープラド 150系ランドクルーザープラドは、デビューから15年間(※)もフルモデルチェンジをしていません。選択肢が少なく技術革新も遅かった数十年前ならまだしも、顧客ニーズが変化しやすくなってきた2000年代では驚異的なことです。 長年ユーザーから愛され続けている150系ランドクルーザープラドについて、プラド誕生の歴史も含めて振り返ってみましょう。 ※2024年2月原稿執筆時点 ライトデューティー車としてランドクルーザーから派生 ランドクルーザープラドの起源は、1984年にランドクルーザーのライトデューティー車として登場したランドクルーザーワゴンです。そして、ワゴンのフルモデルチェンジという形で、1990年に初代ランドクルーザープラドが誕生しました。 その後もプラドは市場からの高い支持を受けて、モデルチェンジを重ねて進化し続けます。そして、4代目として2009年に登場したのが、150系ランドクルーザープラドです。完成度が非常に高く、2009年の登場から実に14年間も同一モデルのまま販売され続けています。 マイナーチェンジモデルとの違い 一度もフルモデルチェンジをしていない150系ランドクルーザープラドですが、実は大幅改良、いわゆるマイナーチェンジを二度ほど実施しています。初期モデルから、それぞれ前期、中期、後期と呼ばれています。 最初のマイナーチェンジは、発売から4年経過した2013年でした。外観上でのもっとも大きな変更点は、フロントグリルとヘッドライトのデザインです。前期型では6本だったフロントグリル内の柱が、5本に変わりました。また、ヘッドライトの形状もよりシャープに変更されています。 後期型は、中期型へのマイナーチェンジから4年後の2017年に登場しました。後期型では、ボンネット中央に凹みが設けられた点が大きな違いです。また、前、中期型とヘッドライトの形状が異なります。 ランドクルーザープラドはとにかくかっこいい 150系 ランドクルーザープラドが長期間支持され続けている理由の1つは、多くのユーザーから「かっこいい」と評価されているためです。いかに完成度の高い車でも、販売台数が伸びなければ継続して作られることはありません。 15年間も愛され続けている、150系ランドクルーザープラドの魅力とかっこいいと評価される理由について解説します。 ランドクルーザー譲りの高い悪路走破性 ランドクルーザープラドは、本家ヘビーデューティーのランドクルーザーと基本構造は変わりません。市場を賑わわせているクロスオーバーSUVにありがちな乗用車と同様のモノコックボディではなく、堅牢なラダーフレームによって悪条件下でもダメージを受けにくくなっています。 また、悪路走破性を高めるための装備が充実していて、ランドクルーザーと同様に走行シーンを選びません。スタビライザーを制御して凹凸のある路面へのタイヤの追従性を高めるKDSS(キネティックダイナミックサスペンションシステム)や、アクセルとブレーキ操作をせずステアリング操作だけで極低速走行ができるクロールコントロールといった装備で悪路走破性を高めています。 トヨタ最高峰SUVにふさわしい質感 本格クロスカントリー車顔負けのオフロード装備をもつ150系ランドクルーザープラドですが、ポジションはトヨタの誇る最高級SUVです。ヘビーデューティー車との大きな違いは、都市部でも違和感なく溶け込む高級感のあるボディデザインです。オフロードを意識したボックス型のスタイリングながら、曲面をうまく取り入れたデザインとしています。 また、高級セダンのような上質さを感じさせる内装も、150系ランドクルーザープラドの魅力の1つです。特に、上位グレードの「TX“Lパッケージ”」や「TZ-G」ではシートやステアリング、シフトノブなどに本革を使用するなど、さらに高級感を高めています。 取り回しやすいサイズ感など高い実用性 150系ランドクルーザープラドは迫力のあるボディデザインから大型に見えますが、実はトヨタを代表するミニバンのアルファードとそれほどサイズは変わりません。幅はわずか3cmほど広いものの、全長は約12cm、全高は約10cmコンパクトなため、むしろミニバンよりも取り回しやすいかもしれません。 また、7人乗りの3列シートも選択可能なため、日常生活での実用性も十分です。3列目を格納すれば大容量の荷室が確保できますし、大人数の移動やゆったりとした長距離移動などあらゆる場面でランドクルーザープラドの使いやすさを感じるはずです。 後継モデルの発表によって市場に変化が起きる可能性 15年間販売され続けてきた150系ランドクルーザー プラドですが、フルモデルチェンジを迎える可能性が高まっています。後継車種と目される、ランドクルーザー250の発売が発表されたためです。旧モデルの買取価格は、モデルチェンジをすると引き下げられる傾向にあります。150系ランドクルーザー、特に前期型をお持ちの方は今が売却する最後のチャンスかも知れません。 2013年のマイナーチェンジを迎える前の前期型は、もっとも新しい年式でもすでに新車販売から10年以上が経過しています。新モデルとまではいかないまでも、中期型や後期型への乗り換え需要が高まると、市場に流通する前期型が増えて価格が下がってしまうことも大きな懸念です。 150系 ランドクルーザープラドを売却する際は、車そのものの価値がわかる旧車の取扱い経験豊富な専門業者に相談することをおすすめします。

2回以上引っ越した場合の車検証の住所変更の方法は?必要書類も紹介

住所が変わった場合は、15日以内に車検証の住所変更が必要です。しかし、手続きすることを忘れてしまい、車検証の住所から2回以上引っ越している方もいるでしょう。 2回以上引っ越している場合、手続き時の必要書類が変わるため注意が必要です。この記事では、車検証の住所から2回以上引っ越すとどうなるかや、手続きに必要な書類などについて紹介します。 車検証の住所から2回引っ越すとどうなる? 車検証の住所から2回以上引っ越すと、住民票の代わりに住所の履歴が確認できる「戸籍の附票」の提出が必要です。戸籍の附票とは、戸籍が作成されてから現在にいたるまでの住所が記載されている書類のことです。 車検証の住所と現住所のつながりを証明する必要があるため、戸籍の附票を運輸支局に提出しなければなりません。たとえば、A市からB市に移転したのにもかかわらず車検証の住所変更を行わず、さらにC市へ引っ越した場合に戸籍の附票が必要です。 さらに、本籍地も変わっている場合は、前本籍地での「除籍の附票」も取得する必要があります。除籍の附票とは、戸籍の附票から本籍を抜いたもののことです。 なお、2回以上引っ越しをしても同じ自治体内であれば、戸籍の附票ではなく「履歴付きの住民票」で代用できます。 戸籍の附票の取得方法 戸籍の附票は、本籍を置いている役所や出張所の窓口で取得できます。身分証明書と認印、発行手数料の300円を持参して取得しましょう。本籍地が遠い場合は郵送でのやり取りも可能なため、各自治体に問い合わせてください。 ただし、戸籍や除籍の附票は5年間しか役所で保存されません。保存期間が過ぎている場合は、書類を可能な限り揃えたうえで、誓約書とあわせて提出しましょう。 また、戸籍の附票は本人以外に以下の方でも取得できます。 ・戸籍の附票に記載されている方・配偶者・直系親族 上記に該当しない場合は、請求理由を詳しく記載することに加えて、委任状の提出も必要です。 なお、マイナンバーカードを保有していれば、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機でも戸籍の附票を取得できます。 車検証の住所変更手続きの流れ 手続きの流れを事前に把握しておくと、スムーズに住所変更できます。続いて、2回以上引っ越している場合の住所変更手続きの流れを紹介します。 1.戸籍の附票を取得する まずは、本籍を置いている役所で戸籍の附票を取得します。ほとんどの役所の受付時間は平日8時30分〜17時までのため、時間を過ぎないよう注意してください。 マイナンバーカードを保有している場合は、コンビニ交付を活用しましょう。 2.車庫証明を取得する 車庫証明は、車の保管場所を管轄する警察署で取得します。取得するには以下の書類を警察署で入手し、記入して提出する必要があります。 ・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書・所在図および配置図・保管場所使用権原疎明書面(自認書)※車庫が私有地の場合・保管場所使用承諾書 ※車庫が他人の所有地の場合 保管場所使用承諾書は、駐車場の所有者である大家や管理会社に署名してもらわなければなりません。管理会社によっては、発行時に3,000円〜4万円程度の手数料が発生することに留意してください。 また、車庫証明は申請してから3〜4日程度かかるうえに、交通安全課の受付時間内に申請や交付を受ける必要があります。申請した当日に交付されるわけではないため、すぐに車庫証明が必要な場合は注意しましょう。 なお、軽自動車の場合は車庫証明が不要です。ただし、住所変更の手続き後に駐車場を管轄する警察署で、保管場所の届出が必要な地域もあります。管轄の警察署の公式Webサイトを確認し、必要な場合は住所変更後に保管場所の届出をしましょう。 3.管轄の関係機関に申請する 戸籍の附票と車庫証明を持参して、新住所を管轄する以下の機関で住所変更の申請をします。 ・普通車:運輸支局・軽自動車:軽自動車検査協会 申請時は取得した書類と車検証に加えて、運輸支局で入手できる以下の書類も必要です。 【普通車】・申請書 第1号様式・手数料納付書・自動車税申告書・委任状 ※代行を依頼した場合 【軽自動車】・申請書 軽第1号様式・軽自動車税申告書・申請依頼書 ※代行を依頼した場合 上記は記入が必要なため、窓口にある記入例を参考にしながら作成しましょう。 また、普通車の住所変更は350円の申請手数料がかかります。運輸支局内の「整備振興会」で350円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けて申請手数料を支払いましょう。 ただし、収入印紙による支払いを廃止している運輸支局もあります。クレジットカードやキャッシュレス決済アプリで支払う必要があるため、事前に用意しておきましょう。 なお、各機関は土日祝日を除く8時45分〜16時しか手続きを受け付けていないため、平日に出向く必要があります。平日に出向けない場合は、自動車販売店に車検証の住所変更を代行してもらいましょう。 まとめ 車検証の住所から2回以上引っ越している場合は、住民票の代わりに戸籍の附票を取得する必要があります。戸籍の附票は、本籍を置いている役所や出張所の窓口で取得できます。 マイナンバーカードを保有している場合は、コンビニエンスストアでの交付が可能なため、役所や出張所に行く手間を省くことが可能です。 また、警察署や運輸支局は平日の日中しか手続きを受け付けていません。平日に出向けない場合は、自動車販売店に車庫証明の取得や住所変更の手続きを依頼しましょう。

ベーパーロック現象とは?原因・対策・対処法について解説

運転中にもしブレーキが効かなくなったら、自分や同乗者だけでなく、周りの車にも迷惑がかかる可能性があります。 今回はフットブレーキが効かなくなるべーパーロック現象について、原因や対策、対処法などについて解説します。起きた際に慌てずに済むように、ベーパーロック現象について確認しておきましょう。 べーパーロック現象とは べーパーロック現象は、フットブレーキを連続で使用したことで生じた摩擦熱によってブレーキ液(ブレーキフルード)が沸騰し、液の中に気泡が発生することでブレーキが効かなくなる現象です。本来はブレーキのペダルを踏んだときに発生する圧力でスピードを落としますが、気泡ができたことで圧力がブレーキ液に伝わらなくなり、ブレーキが効かなくなります。 ベーパーロック現象が起きる原因 べーパーロック現象が起きる原因は以下の3つです。 ・過度なブレーキ操作 ・ブレーキ液の水分の吸収 ・ブレーキ管内に空気が混入する それぞれ詳しくみていきましょう。 過度なブレーキ操作 ベーパーロック現象のきっかけとなるブレーキ液の沸騰は200℃前後(※)で起こります。通常のブレーキ操作では、ブレーキ液がこれだけ高温になることはありません。 しかし、高速走行時に急ブレーキをかけたり、ブレーキを長時間使い続けたり、短時間で繰り返しブレーキを使ったりすると、200℃前後にまで達する可能性があります。 ※ブレーキ液の種類によって沸点は異なります。 ブレーキ液の水分の吸収 ブレーキ液は、水分を吸収すると沸騰しやすくなります。 ブレーキ液には、水分を吸収しやすいという特徴があります。そのため、走行時と停車時の温度差によって生じた水滴がブレーキ管の中に入ってしまったり、ブレーキ液を交換するときに誤って水気が入ってしまったりすると、その湿気を吸収してしまい沸点が下がってしまうのです。結果としてブレーキ液が沸騰し、ベーパーロック現象が起こります。 ブレーキ管内に空気が混入する ブレーキ管の内部に空気が混入して、ブレーキ液に気泡が生じる場合もあります。 空気が混入する原因は、ブレーキを分解して整備・点検を行ったときやブレーキ液の交換作業中などでの混入、エア抜き作業の失敗、ブリーダーというブレーキ管内のエアを抜くための部品がゆるんでいることなどです。 ブレーキ周りの交換や修理、点検の作業をしたあとは、ブレーキが正常に作動するか確認しましょう。 べーパーロック現象とフェード現象との違い 「フェード現象」もブレーキが効かなくなる現象ですが、べーパーロック現象とは仕組みが異なります。 ブレーキを連続使用すると、ブレーキパッドに熱が発生し、ゴムや樹脂が分解されてガスになります。そのガスがタイヤとパッドの間に入り込んで摩擦力が減少し、ブレーキが作用しなくなる現象がフェード現象です。 起こる仕組みは異なりますが、どちらもフットブレーキを連続で使用すると起こる可能性があります。 ベーパーロック現象を防ぐ方法 べーパーロック現象を起こさないためには、次の2点を押さえる必要があります。 ・坂道ではエンジンブレーキを使う ・ブレーキ液を定期的に交換する それぞれ詳しくみていきましょう。 坂道ではエンジンブレーキを使う 坂道が近づいてきたらギアを下げ、先にスピードを落としておきます。そして、坂道を走るときはエンジンブレーキでスピードを調整しましょう。 ブレーキ液を定期的に交換する ブレーキ液を交換せずに使い続けると、空気中の水分を多く吸収してしまいます。その結果、沸点が下がり、多少の熱が加わっただけで沸騰するようになります。そのため、ブレーキ液は定期的に交換し、沸点を下げないようにすることが重要です。 ベーパーロック現象が起きたときの対処法 ブレーキペダルを踏んでも速度が落ちない場合は、ギアを段階的に下げてエンジンブレーキで走行スピードを下げます。ギアを一気に下げると駆動輪がロックされたりトラブルや故障の原因となったりするため、1段ずつ下げましょう。 車のスピードが落ちたら、パーキングブレーキをゆっくりかけて車を停止させます。車が停止してすぐにエンジンを切ってしまうとハンドル操作ができなくなるため、エンジンはすぐに切らないようにしましょう。 まとめ べーパーロック現象の原因や対処法について解説しました。 車を安全に走行させるために、運転中はフットブレーキだけではなくエンジンブレーキも活用しましょう。 万一、運転中にペダルを踏んでもスピードが落ちないときは、エンジンブレーキを使って速度を落とし、その後パーキングブレーキをかけてゆっくり車を停止させてください。

ギャラン VR-4は三菱のラリー本格参戦を後押し!? 速さの秘密と魅力に迫る

高性能スポーツセダンとしてヒットした三菱 6代目ギャランのなかで、フラッグシップモデルとして開発されたVR-4。日産 R32型GT-Rやスバル レガシィRSよりも2年先行して駆動方式に4WDを採用した、国産ハイパワー4WDターボ車の草分け的存在でもありました。 セダンなのに速かったギャラン VR-4のスペックやレースでの戦績、クルマとしての魅力をたっぷりと紹介します。 ラリー参戦も見据えたトップグレードの開発 ギャラン VR-4は、4ドアセダンでありながら最高出力200psオーバーという当時のスポーツカーをも凌ぐスペックを誇っていました。WRC(世界ラリー選手権)への再挑戦に向け、規定改定を見据えて開発されたモデルでもあったためです。 三菱の看板車種ギャランのトップグレード、VR-4がどんなモデルだったのかを詳しく振り返ってみましょう。 VR-4は6代目ギャランで誕生 ギャラン VR-4は、ギャランの6代目へのフルモデルチェンジと共に1987年に生まれました。ギャランは1969年に初代が登場した三菱の主力セダンで、最終的には2015年に販売終了するまでに実に9世代も作られたモデルです。 VR-4はトップグレードに位置づけられ、数々のハイテク装備や名機4G63型エンジンを搭載。先代よりも大柄になった外観も速さを予感させました。 名機4G63エンジンによる抜群の加速力 ギャラン VR-4に採用された2Lの4G63型エンジンにはターボが搭載され、最高出力205ps、最大トルク30.0kg・mを発揮します。さらに、マイナーチェンジごとに改良が繰り返され、1989年登場の中期モデルでは220ps、1990年には240psまで最高出力が引き上げられました。 最高速度223km/h、0-400mを13.92秒という抜群の加速力で、車重1,360kgのセダンながらスポーツカー顔負けの動力性能を誇りました。 ギャラン VR-4主要諸元 エンジン 4G63型直4DOHCターボ 排気量 1,997cc 最高出力 205ps/6,000rpm トランスミッション 5速mT ボディサイズ 全長4,560×全幅1,695×全高1,440mm 車輌重量 1,360kg 三菱ワークス体制でWRCに再挑戦 ギャラン VR-4は、WRCが市販車ベースのグループA規定に変更されることに合わせて開発されました。グループA規定のWRCで活躍した三菱車といえばランサーエボリューション(ランエボ)というイメージですが、実はギャラン VR-4が最初です。 ギャラン VR-4は、1988年から1993年の6年間で6度の優勝を飾ります。本格的なワークス体制となった1989年には、いきなり4戦中2勝を上げます。さらに、1991年のコートジボワールラリーでは、篠塚建次郎選手が日本人初のWRC優勝を手にしました。 シリーズタイトルほどの輝かしい成績とはいかなかったものの、VR-4の活躍こそが同じ4G63型エンジンを積むランエボの開発と三菱のWRCの成功につながったといえます。 国産4ドアスポーツセダンの頂点 ギャラン VR-4はギャランのトップグレードというだけでなく、当時の国産4ドアスポーツセダンでは最高峰ともいえるほど装備が充実していました。また、エレガントなイメージのセダンとは異なる、精悍なボディデザインも6代目ギャランの特徴です。 VR-4に注ぎ込まれた技術と、先代から大幅に変更されたデザインをみていきましょう。 惜しみになく注ぎ込まれたハイテク装備 ギャラン VR-4には、当時の技術が最大限投入されています。目玉は「ACTIVE FOUR」と呼ばれる、性能に大きく影響する先進装備です。4バルブターボエンジン(4VALVE)、先に紹介した4WDに加えて4輪操舵の4WSも装備、さらに4輪独立懸架(4IS)と4輪ABS(4ABS)を備えていました。 また、派生車が数多くリリースされたのも、VR-4の特徴の1つです。VR-4RやVR-4RSといったラリー専用車、WRC RACラリー優勝記念モデルの2.0ターボスーパーVR-4、電動リアスポイラーを採用したVR-4アームド・バイ・ラリーアートといった限定車、特別仕様車が販売されました。 速さを感じさせるボディデザイン 6代目ギャランは、性能面だけでなく外観も先代から大きく変わっています。セダンとしてややコンサバティブな印象の5代目に比べて、速さを予感させるマッシブで力強いスタイリングに進化しました。 複合局面で構成しつつもボディラインは全体に直線基調にまとめられていて、室内空間の快適性を高めた6ライトウィンドウを採用するなど迫力のあるデザインです。内装はシンプルながら機能的にまとめられていて、余分な華飾のないところに三菱のこだわりを感じます。 希少性の高まりを感じさせるVR-4 ギャラン VR-4を大手中古車サイトで検索したところ、販売中の車輌はわずか5台でした。三菱車初のカー・オブ・ザ・イヤーも受賞し販売台数を伸ばした6代目ギャランですが、販売終了からすでに30年以上が経過しており、現在では希少なモデルです。さらに、VR-4の特別仕様車を探すとなると、至難の業かもしれません。 なお、これだけの希少車だと、購入時以上に売却時の業者選びに気をつける必要があります。市場での流通量が少ないため、仕様によって査定額が変わります。実際、大手中古車サイトでは、169万円から399万円まで販売価格に大きな差がありました。ギャラン VR-4のような希少車を売却する際は、旧車の取り扱いに慣れた経験豊富な専門業者に相談しましょう。