「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の魅力と知識

1990年代 名車&迷車 烈伝 Vol.02 日産「ミストラル」

1990年代は「RV」の時代でもありました。RVとは「レクリエーショナル・ヴィークル」の略で、今で言うSUVのこと。 1980年代に登場した「パジェロ」や「ビッグホーン」、「ランドクルーザープラド」などがヒットし、街の至るところで見られました。 まだ「ハリアー」が生まれる前、こうしたオフロード4WDを都会で乗るのが、カッコよかったのです。 パジェロは三菱、ビッグホーンはいすゞ(この話もまたいつか)、プラドはトヨタ。では、日産はどんなRVをラインナップしていたでしょうか? 答えは2つ、「サファリ」と「テラノ」です。 サファリが「ランドクルーザー(当時は80系)」と同等のラージサイズ、テラノがパジェロなどに近いミドルサイズです。 ▲テラノ(ワイドボディ) 販売の主力は、テラノのほう。 アーバンでアメリカンな雰囲気のあるテラノは、そのスタイリングからヒットモデルの1つになりました。 でも、どうしてもライバルには、叶わない決定的な欠点があったのです。 それは、「7人乗り」がないこと。 パジェロもビッグホーンもプラドも、5ドアモデルは3列シートの7人乗りが中心でした。 トヨタには5人乗りRVの「ハイラックスサーフ」あり、こちらもよく売れていましたが、このクラスに7人乗りがないのは、大きな痛手。 そこで日産は1994年、欧州から7人乗りRVの輸入販売を開始します。 それが今回の名車&迷車、「ミストラル」です。 ■Made By Nissan Motor Iberica 近年ではコンパクトカーの「マーチ」がタイからの輸入モデルとなって話題を呼びましたが、ミストラルはスペインからの輸入モデルでした。 生産は、日産の欧州市場向けモデルを担当していた「日産モトール・イベリカ」。 ▲ミストラルType-X イギリスの「NETC(ニッサン・ヨーロピアン・テクノロジー・センター)」で開発された欧州市場のためのモデルで、日本発表時のプレスリリースにも「欧州生まれ、欧州育ちのピュア・ヨーロピアン・オールローダー」であることが謳われていました。 1994年に発売されたのは、テラノと同様の2.7リッターディーゼルターボ(OHVだった)に4速ATが組み合わされた5ドアの7人乗り仕様。 「Type-S」「Type-X」の2グレードで、価格は261万円と279万円(オーテックジャパンのキャンピングカー仕様も発売された)。 ▲ミストラルType-Xのインテリア このクラスに7人乗りを投入した日産の目論見は成功。当初、月販目標1000台だったところ、最初の3カ月で約7000台を受注し、すぐに日本向けミストラルの増産を決定。 生産台数を月2000台としました。 1996年には、2ドアショートボディも導入します(グレード名はType-R!)。 こちらは、モノトーンのボディカラーにブラックのパーツを用いたインテリアでスポーティさを強調。 229万円という戦略的価格で、若者をターゲットとしていました(ライバルはいすゞ・ミュー)。 ピチカート・ファイヴが出演し『2人のベイビィ・ミストラル~♪』と歌ったCMを覚えている人も、いるかもしれません。 ▲ミストラルType-R アメリカンなテラノとヨーロピアンなミストラルは、当時のハイラックスサーフとランドクルーザープラド(今ならハリアーとRAV4)のような関係で、RVニーズを網羅。 ミストラルも、テラノとともに町中でもよく見かける存在となりました。 ■欧州モデルゆえの難しさ ところで当時、絶好調だった日産は、なぜ売れ筋のRVをわざわざスペインから輸入したのでしょうか? ここにミストラルが名車&迷車たる所以があります。 実はミストラルは、もともと「テラノⅡ」として欧州向けに開発されたモデルで、「マーベリック」の名でフォードへもOEM供給。 ランドローバー「ディスカバリー」などに対抗するモデルとして開発された、戦略的モデルだったのです。 実際、欧州ではディスカバリーを超え、クラストップシェアを獲得しています。 では、どうして「名車&迷車」として取り上げたのか。 ▲ランドローバー「ディスカバリー」 それは、1代限りで終わったしまったこと、欧州生まれならではの良さがあった反面、それが裏目に出てしまった“難しさ”があるからです。 イタリアのデザイン会社「I.DE.A」によるスタイリングは、直線的なデザインが多かった日本のライバルたちとは一線を画したものでした。 足回りも欧州テイストのテラノとは異なるもので、さらに日本向けにかなりの部分に手を入れていたようです。 しかし、欧州市場をメインとしていただけに、変わりゆく日本のRV市場に追いつけなかったのも事実。 日本国内ではビッグホーンやパジェロが、200馬力を超えるV6DOHCガソリンエンジン(当時としては超絶ハイパワー!)を搭載するなか、ミストラルは1999年に販売を終了するまで2.7リッターのディーゼルターボのみ。 また、レザーシートを装備するなど高級化が進むなかでも、ミストラルは当初の路線を変えることができず・・・。 そればかりかマイナーチェンジによりメッキパーツの使用が抑えられ、ヘッドライトが丸型4灯となるなど、日本のニーズと逆行するような形になってしまうのです。 ▲ミストラルType-X後期型 このころには月販目標台数も700台まで下降。 実際に、丸型4灯ヘッドライトとなった後期型を見た記憶はあまりなく(特に2ドアは見なかった)、モデル末期にどれだけ売れたかは未知数です。 ■時代が変わりゆくハザマに生まれた「儚さ」 欧州生まれ・欧州テイストのRVミストラルが、クルマとして悪くなかったことは明らか。 しかし、ミストラルが販売された1994~1999年といえば、「オデッセイ」や「ステップワゴン」「イプサム」「グランディス」といったミニバンが誕生し、RVは「CR-V」や「RAV4」など、ラダーフレームを捨てモノコックボディとなった乗用車ライクなモデルに変化。 さらに「キューブ」や「デミオ」といったコンパクトカーの人気が高まった激動の5年間でした。 1980年代に端を発するRVが下火になっていくことは、承知のうえでのミストラル国内導入だったのかもしれません。 国内総販売台数は、4万台あまり。 決して多くはありませんが、1990年代半ばの日産ラインナップのなかで、明確や役割を果たしたことは間違いないでしょう。 こうした「儚さ」こそが、“名車&迷車を愛すべき理由”であると思わずにいられないのです。 [画像:日産自動車、Land Rover/ライター:木谷宗義]

成人式に車で行くとかっこいいって本当?成人式に乗っていくのに人気の5選についても解説

成人式へ参加するときに、かっこいい車で行きたいと思う人も多いことでしょう。一生に一度の晴れ舞台で注目を浴びたいと思うことは不自然なことではありません。今回は、成人式に車で行くとかっこいいのか、成人式に乗っていくのに人気の5選について解説します。成人式に行く予定の方は参考にしてください。 成人式に車で行くとかっこいいって本当? 成人式は、大人に仲間入りして初めての一大イベントです。久しぶりに旧友と再会することもあり、せっかくだからはめを外したい気持ちもあるでしょう。しかし、大人としての余裕と節度を守ることが、周囲からかっこいいと思わせるポイントと言えます。 例えば、駐車場や乗りつける場所がない会場に、無理やり車で侵入することは逆にかっこ悪いと言えるでしょう。マナーを守ることやスマートな所作こそ、大人のかっこよさをアピールすることにつながります。成人式に乗っていく車も、そのような視点で選ぶと好印象を与えられるでしょう。 車の所有は「自立」をイメージさせるものであり、お金持ちアピールのためのものではありません。周りの視線を気にして背伸びするのではなく、自分のライフスタイルや趣向にあった車に乗ることこそ大人のかっこよさといえるでしょう。 成人式で避けた方がいい車はある? 軽自動車やレンタカーを成人式に乗っていくのは避けた方がいいという見解があります。確かに見栄を張ることが目的ならそのとおりかもしれません。しかし、自分らしさや大人としてのスマートさをアピールする観点からは、気にする必要はないでしょう。それよりも清潔感や日頃からしっかりとメンテナンスしていることのアピールが重要です。 車は第二の自室と呼ばれているため、メンテナンスや洗車ができているかどうかからは、人間性を垣間見ることができます。ボロボロでろくに洗車もしていない車よりも、清潔感に溢れてほのかに心地よい香りがする車の方が華やかな成人式には似合っているでしょう。同じ理由で違法改造車や、いわゆる痛車も避けた方が無難です。 成人式に乗っていくのに人気の車5選 続いて、成人式に乗っていくのに人気の車を5つ紹介します。 トヨタ 86 トヨタ 86は、トヨタが生んだFRスポーツカーです。2代目からはトヨタのグローバルスポーツとしてGR86へと改称されました。スポーツカーにありがちなスパルタンなデザインではなく、幅広い年齢層や女性にも人気が高いモデルです。ボクサーエンジンによる低重心や前後重量配分53:47というこだわりにより、高いコントロール性能で走りも楽しめます。 トヨタ アクア トヨタ アクアは、トヨタのコンパクトハイブリットカーです。リッターあたり30kmをはるかに超える低燃費で、新車でも安価なために発売以来高い人気を誇っています。実用面でも運動性能とラゲッジルーム容量を高水準で兼ね備えており、個性的ながら汎用性の高いデザインは親しみやすく好印象を持たれるでしょう。 スバル インプレッサスポーツ スバル インプレッサスポーツは、スバルの5ドアハッチバックです。流麗なデザインとボクサーエンジンによる低重心設計で走りも楽しめ、レジャーでも使い勝手のよいパッケージングに仕上がっています。先代・現行型ともに高級感のあるデザインのため、成人式では落ち着きのある大人を演出できます。 日産 ノート 日産 ノートは、日産のグローバルモデルとなる5ドアハッチバックです。ガソリンエンジンで発電するe-POWER仕様車は、低燃費でモーターによる加速も楽しめます。アクティブなデザインで存在感があるため、成人式でも注目が集まる車です。 マツダ CX-3 マツダ CX-3は、マツダの5ドアコンパクトクロスオーバーSUVです。落ち着きのある室内空間や使い勝手のよいサイズで、パーソナルユースには最適な車といえるでしょう。特徴的でいて美しいデザインは存在感も高く、成人式でも大人のセレクトとして好印象を与えます。 成人式に乗る車は新車じゃないとダメ? 成人式に乗る車は、必ずしも新車である必要はありません。身の丈に合わない高価な車に乗っていると、「親に買ってもらったの?」と思われてよい印象は持たれないでしょう。また、中古車で安く購入していても、清潔感の溢れる車は人柄を表し好印象を抱かれます。背伸びせずに自然体である方が、堅実さや誠実さをアピールすることになるでしょう。

旧車オーナー向きな人 or 向かない人なんて、あるのかな?

■ひとくちに「旧車」といっても・・・ 毎回のように述べていることだが、そもそも「旧車」という単語が表すものが、何年以前に生産されたクルマの総称とするか? によっても判断基準は大きく変わってくる。 例えば税制上の冷遇措置が始まる年代以前とするなら、初年度登録から13年を経過すると旧車となり、20世紀までに生産されたクルマと規定すれば、2000年までに生産されたクルマが旧車ということになる。 でもね、そうなると、初期のハイブリッド車や電気自動車も旧車というカテゴリーに入ってしまう。 ▲税制上、初期のプリウスはすでに旧車だし、20世紀に生まれたクルマではあるけれど… もちろん、もっと時代が先に進めばそれもアリだろうけど、今ここでいう「旧車」とは違う存在と感じてしまうのだ。 そこでここでは、生産後30年以上経過したクルマを「旧車」と考えることにする。 つまり、バブル時代真っ盛りで多くのニューモデルが誕生した1992年までに生産されたクルマだ。 ■80年代半ば以降の国産車は、旧車といっても装備は充分 でもね、国産車の場合、80年代の半ばを過ぎると、ほぼ全車がフル装備。 エアコン、パワステ、パワーウインドウといった快適装備付だから、ABSやエアバッグなどの俗にいう安全装備を除けば、今のクルマとの機能差はないに等しい。 旧車でも、80年代半ば〜92年モデルを選ぶ主な基準は、スタイルが気に入っているとか、安全装備は重量増に直結するから避けたい、昔乗っていたモデルにもう一度乗りたい、といったところではないだろうか。 ボクのデカレディ(S130型フェアレディZ 2by2)の選択基準は「昔乗っていたモデルにもう一度」という基準に該当する。 さらに、昔はカッコ悪いと思っていた2by2のスタイルも、今では利便性とのバランスに優れると感じて気に入っているし、エアバッグやABSにさほど重要性を感じていないのも事実だ。 このように、理由をこじつけることができるなら、間違いなくこの新しめの旧車オーナーの資質を備えているといえる。 要するに、自分の選択の正当性を主張することができれば大丈夫というわけだ。 ▲ボクは95年頃、真っ黒のGHS130(280Z 2by2)型フェアレディを仕事のアシに使っていただけに懐かしい!! すでに40年級の旧車だけど、エアコン、パワステ、パワーウインドウという快適装備もバッチリなので実用性も高い ■公害対策に翻弄されていた時代の国産車はチィと不安・・・ 1973年にはじまる排気ガス規制。 日本の規制は厳しいといわれていたカリフォルニアよりもハードで、各メーカーが対策に四苦八苦することになったわけ。 それでもなんとか規制値はクリアしたものの、クルマの大きな魅力である「運動性能」は、規制前のレベル以下となり、多くのファンが涙した時代がはじまったのだ。 この1973年に始まる暗黒時代は78年施行の53年規制まで続いた。 でも各メーカーの懸命な努力により、三元触媒コンバーターの実用化に成功。 走行性能を取り戻しながら、規制値達成の実現が可能となり解決し、再びハイパワー競争の時代に入っていくわけだ。 この時代のクルマは、暗黒の時代であった歴史なんか気にせず、純粋に「かっこよさ」を感じて選択する、比較的若い世代の人に人気が高いようだ。 ボクがつい最近まで愛用していたHB310型サニーやアニメ「頭文字D」以来人気となっているFC3S型RX-7、AE86型レビン&トレノなどが世代を代表するモデルといえる。 また、TA40系カリーナや、TT&RT100系コロナ、910型ブルーバードなど、フツーの四角いセダンモデルも注目度上昇中だ。 ▲排気ガス対策黎明期のクルマだからパワーはなかったけど、社外品パーツが豊富なので、チューニングも自在。自分仕様のスペシャルに仕上げる楽しみを満喫できる。 完全オリジナルにこだわる人にとって73~77年までのモデルは、一部の車種を除き、走行性能の点では我慢が必要だ。 また、排気ガス対策過渡期のモデルだけに使用パーツの変化も多く、オリジナルを維持することが難しい。 逆に、気に入ったスタイルを活かし、純正パーツにこだわることなく楽しむならこの年代の旧車は狙い目。 あえて不人気車を探し出し、大胆なセットアップで「オレ流」のスペシャルを作り出す・・・といった夢を抱ける人ならジャストフィット間違いなしだ。 ▲当時排気ガス規制が緩かった商用車用エンジンも狙い目だ。ボクは910型ブルーバードバンのZ16型エンジンに、ウエーバー40Φツインキャブを装着。独特の吸気音は絶品でしたよ。 ■旧車の王道、1973年以前のクルマと暮らすなら・・・ この年代の旧車には、基本的に現代車両の常識となっている快適装備が付いていないことがポイント。 ノンパワーのステアリングは重いし、窓の上げ下げも手回しなのだ。 こうした不便さを容認できない人は、充分に楽しめない可能性が高いので、相性が悪いといえるだろう。 逆に、その不便さが楽しいと感じる人や、オモシロイと笑える人にはジャストフィット間違いなしなのだ。 サスペンションの多数派はリアリジッドだし、ブレーキだって、フロントがディスクブレーキになっていれば良い方という時代。 もちろんパワーアシストなんてないから、ブレーキの感覚だって今のクルマに慣れた人には異様に重く、また、実際以上に効きが悪く思え閉口するに違いない。 でもね、この年代の旧車と波長が合う人にとって、そんなことは問題にならないわけ。 たしかに、最近のクルマと比べればブレーキは効かないけど、それなら少し早めからジワーッと踏んだら良い。 究極(?)のリジッド式サスともいえるリーフリジッド式サスの跳ね具合や暴れ具合も、「スパルタン」という、魔法のような表現で美点に変えてしまえば良いのだ。 ▲リーフリジッド式リアサスペンションだから、ノーマル仕様でも結構跳ねるし、暴れてくれるがそこがまた魅力。ボクはあえて細いタイヤを選び、このジャジャ馬娘との生活を楽しんでいる ボクも「不便さを楽しんでいる」のだが、いくら楽しくても、梅雨時のジメジメや真夏の暑さにエアコンなしは正直なところチィと辛い。 その解決策としてオススメなのが、最近注目を浴びている「電動式エアコン」だ。 一種の反則ワザともいえるが、エンジンパワーと無関係の単純な電動式なので、エンジンへの負担がないことは大きな魅力。 走行性能への影響は、基本的にエアコンキットの重量増部分だけというスグレモノだ。 もうひとつ、最近装着車両が増加中の電動パワステも注目。 どちらも、自分のモノとしては未体験なので正確な評価はできないけど、もし、うたい文句に近い性能や感触であるなら、この年代の旧車との相性がイマイチだったファンにも朗報だ。 ふたつの強力な快適装備が備われば、相性論も大きく変わってくるに違いない。 まぁ、イロイロとこじつけてはみたものの、要は、合うも合わないもその人の考え方次第ということ。 旧車を一種の文化遺産と考えるなら、可能な限りオリジナルを維持したいけど、旧いけど大好きなクルマで現代を楽しむと割り切れば、最新テクノロジーとの融合だってアリ。 大いに旧車ライフを楽しんでいただきたいのだ。 [画像/トヨタ 撮影&ライター/島田和也]

名車ばかり!ドイツ人も一目置く日本車7選

ドイツ人はとにかく国産車(ドイツ車)を愛している。 ドイツ車が世界一だと自負している。 当たり前といえばそれまでだが、ドイツ連邦自動車局(KBA)の調べによると、2020年度ドイツ国内の乗用車新規登録台数はドイツ3大自動車メーカーが圧倒的シェアで上位を占めている。 そんな自動車大国ドイツでも、一目置かれている日本車が存在する。 ほとんどのドイツ人は日本車のことを安価で壊れにくいと考えているが、なかには例外もあり、世界的にも高く評価されたハイパフォーマンスでエキサイティングなクルマがある。 今回は、そんな日本を代表するスポーツカーのなかでも特にドイツ人から一目置かれるクルマを紹介していく。 ■7位.マツダ RX-7(1978年) マツダが開発したスポーツカー。1978年から1985年まで製造された第1世代は、特に米国で成功を収め、ポルシェ924から多くの顧客を奪った。 当時「貧乏人のポルシェ」と呼ばれていたこのクルマは、耐久性ではポルシェに敵わなかったが、総合点で924を凌ぐ性能を誇っていた。 60万台を超えるRX-7がアメリカで販売され、自動車排出ガス規制の影響により2002年に生産を終了した。 ■6位.ホンダ NSX(1990年) フォーミュラ1のレジェンド、アイルトン・セナとホンダのF1チームが開発に関わって作られたスポーツカー。 この事実だけでも魅力的だが、もともと第2期のF1参戦時に「世界に通用するホンダの顔を持ちたい」という思いから誕生した。 開発にあたってはフェラーリのV8モデル「フェラーリ328」を超える走行性能を目指して開発が進められ、ドイツのニュルブルクリンクなどで何度も走行テストが行われた。 車両の生産はすべて手作業で行われ、販売価格は当時のスポーツカーで最高額であったため、日本車で唯一のスーパーカーと評された。 ■5位.トヨタ 2000GT(1967年) トヨタとヤマハが共同開発したスポーツカー。ジェームズ・ボンド主演の映画「007」にて起用されたことからも世界的に有名になった。 2000GTの開発にあたっては全体のレイアウトやデザイン・基本設計などはトヨタ側、エンジンの高性能化と車体・シャシーの細部設計はヤマハ側が担当したとされている。 1967年から1970年にかけて製造された台数は僅か337台。 この希少価値の高さから2013年に行われたとあるオークションにて日本車としては最高額となる1億8,000万円で落札された。 ■4位.日産GT-R(2007年) 日産スポーツカーの象徴であるスカイラインGT-Rの後継モデルとして開発された。 最高出力480馬力・V6ツインターボエンジンを搭載し、最上位グレードのNISMOになると600馬力・0-100km2.8秒という驚異的な記録を持っている。 2022年現在では、日本の自動車メーカーで300km/h以上で走行できる車種はGT-Rのみとなっており、海外では「ゴジラ」と呼ばれている。 ■3位.三菱 ランサーエボリューションVIII(2003年) 世界ラリー選手権に出場するために開発された三菱のスポーツカー。 2003年に発売された8代目となる通称「エボVⅢ」。ダイムラーより移籍したデザイナーのオリビエ・ブーレイによって富士山型のグリルが採用された。 世界ラリー選手権においては数々の好成績を収め、映画「ワイルド・スピード」で起用されたことからもその名を世界に轟かせた。 ■2位.ホンダ シビック タイプR(2016年) FF車両世界最速を目標にホンダが開発を行ったスポーツカー。 シビックをベースにエンジンやサスペンションをチューニングし、最高出力は310馬力・最高速度は270kmを誇る高性能モデルである。 サーキット走行も可能であり、国内外問わず根強いファンが存在する。 2015年にはニュルブルクリンク北コースにてタイム測定を行い、7分50秒63を記録した。 これは2014年にルノー・メガーヌRSが保持していた記録を4秒程上回り、量産FF車におけるニュルブルクリンク北コースの最速記録となった。 ■1位.レクサス LFA(2010年) トヨタが展開する高級車ブランド「レクサス」が2010年から2012年にかけて限定500台を生産・販売したスーパーカー。 レクサスのプレミアムスポーツ「F」シリーズの頂点に君臨し、「世界超一級レベルの運動性能と超一流の感性と官能を持ち合わせるスーパースポーツカー」として開発された。 搭載される4.8 V10エンジンはヤマハと共同開発され、最高出力は560馬力・最高速度は320km/h以上に達するまさに規格外のクルマだ。 当時の新車販売価格は3750万円であったが、近年では海外のオークションにて1億円以上で取引されている。 いまや世界一高価な日本車といっても過言ではない。 ■まとめ:日本人であることを誇りたい名車ばかり スーパーカーといえば、フェラーリやランボルギーニを思い浮かべる人も少なくないだろう。 日本ではスポーツカーは豊富にラインナップされているが、スーパーカーはそれほど多くない。 和製スーパーカーといえば、トヨタ「2000GT」やホンダ「NSX」、日産「GT-R」、レクサス「LFA」が挙げれられるが、日本が世界に誇るスポーツカーは数多く存在する。 自動車の長い歴史のなかで、ドイツ・イタリア・アメリカなどの自動車大国と肩を並べて戦ってきた数々の日本車は、これからも世界中の自動車ファンを魅了し続けるだろう。 [ライター/高岡ケン]

日本アルミ弁当箱協会会長の「ちょっと斜めから見た旧車たち」Vol.7

■第7回 ~アルミ弁当箱と旧車の意外な関係~ どうも!「日本アルミ弁当箱協会」会長のマツド・デラックスでございます。 「旧車王」連載7回目となりました今回も「アルミ弁当箱と旧車の意外な関係」を語っていきたいと思います! ■アルミ弁当箱に描かれない車両たち その3 アルミ弁当箱には特撮やアニメ、漫画などたくさんのヒーローが描かれます。 そして、そのヒーローを助ける人間達の武器や戦闘用のメカ等も描かれるわけです。 そのなかでも比較的多いのは、空を飛ぶ戦闘機。 その点、活躍が地味(?)な車両は描かれていることが少ないようです。 今回もあえてそんな車両たちに注目して行きたいと思います。 今回は記念すべき「7回目」なので「マツダRX-7」をお送りいたします。 ■「特撮車両」最多?といわれたスポーツカー ウルトラシリーズのアルミ弁当箱で前回ご紹介した「マツダコスモスポーツ」は「生まれながらの特撮車両」と称したのですが、私にとって「マツダRX-7」は「特撮車両最多の車両!」と思っています。 先ず思い出したのが「ウルトラマン80」に登場した「スカウターS7」。 UGMのマークが印象的なクルマでしたね。 しかし、アルミ弁当箱に登場はありませんでした。 そして、このクルマはスタイリングの良さからほぼ「ノーマル」状態の特撮車両も登場します。 「宇宙刑事シャイダー」では「アニー」がイエローの「RX-7」で活躍します(残念ながらアルミ弁当箱はありません)。 また「バトルフィーバーJ」では「フィアットX1-9」の他にグリーンの「RX-7」が登場しますが、こちらもアルミ弁当箱には描かれませんでした。 やはり、アルミ弁当箱に描くのなら「フィアットX1-9」という、いかにも「特撮車両」の方をチョイスしたのかもしれません。 それとは真逆の「RX-7」のド派手な改造特撮車両も登場しました。 「超電子バイオマン」の「バイオターボ」や「仮面ライダーBLACK RX」に登場した「ライドロン」、「大戦隊ゴーグルファイブ」の「ゴーグルクーガー」等も「RX-7」がベースになっています。 しかし、こちらも見栄えがよくかっこよかったのですが、アルミ弁当箱には描かれることがありませんでした。 ■なぜ「日本車」の特撮車両はアルミ弁当箱に描かれないのか? 「フィアットX1-9」「オペルマンタ」等、輸入車の特撮車両はあっさりアルミ弁当箱に描かれています。 しかし、日本車になるとめっきり減ってしまいます。 はじめは番組の「プレスリリース」等の関係で特撮車両(実車のため)が間に合わないのか?とも思っていました。 しかし、輸入車がOKならば話は違ってきます。 筆者なりの見解では「W版権」が生じるのではないかと勘ぐってしまいます。 番組(作品)に対するものと、自動車会社(国産メーカー)に関するものがあるのではないでしょうか? そうなると「コスト」の面でさすがにアルミ弁当箱に大金はつぎ込めないとなるのでは?と思われます。 以前紹介した「バロム1」の「フィアレディ311」のように原型がわからないものはアルミ弁当箱に描かれているのですが、ベース車両がわかってしまう車両については描かれていないような気がします。 これも今となっては「謎」の一つで、あくまでも「アルミ弁当箱協会」お得意の「想像と妄想の世界」であるのです。 次回もアルミ弁当箱を通し、斜めから見た旧車をお送りいたします。 まったく脈絡のないコラムではありますが、「旧車王」ともども「マツドデラックスコレクション アルミ弁当箱図鑑」もよろしくお願いいたします。 また、アルミ弁当箱を並べて欲しい等とご要望のある方もぜひお声をかけてください。 次回はイベントで1月21日(土)~1月29日(日)11:00~18:00に「あさくさ小町展」&「マツドデラックスコレクション 少女漫画アルミ弁当箱展覧会」を台東区浅草の「アトリエコメット」にて展示予定です。 よろしくお願いいたします! ■イベントのお知らせ! ●「あさくさ小町展」&「マツドデラックスコレクション 少女漫画アルミ弁当箱展覧会」 開催日:2023年1月21日(土)~1月29日(日) 会場:台東区浅草4-28-14(つくばTX線「浅草駅」下車出入口1より徒歩3分) 時間:11:00~18:00https://www.ateliercomet.com ●アルミ弁当箱図鑑 厳選50 ーマニア編ー マツドデラックスコレクション (ヴァンタス) https://www.amazon.co.jp/dp/4907061471 ●日本アルミ弁当箱協会会長「アルミ弁当箱図鑑 厳選50 」出版への道https://www.qsha-oh.com/historia/article/matsudo-bangai-1/ ※アルミ弁当箱を並べて欲しい等とご要望のある方も是非お声をかけてください。 ●日本アルミ弁当箱協会ホームページhttps://kyokai.fans.ne.jp/arumibenntou/ ●Twitterhttps://twitter.com/keisuke38922 [撮影/ライター・マツド・デラックス(山本圭亮)]

シボレー(C/K・K5ブレイザー)を他社より50万円高く買い取れる!?

シボレー C/K、シボレー K5ブレイザーのオーナーの皆さま、こんにちは!旧車王です。現在乗っているC/Kシリーズ、もしくはK5ブレイザーの売却を検討されていませんか?今回はそんな皆さまにとっておきの情報をお伝えいたします! 旧車王ならシボレー(C/K・K5ブレイザー)をどこよりも高く買い取れます! 旧車王では、どこよりも高くC/Kシリーズ・K5ブレイザーを買い取る自信があります!「本当に高く売れるの?」「どうしてそんなに自信があるの?」と疑問をお持ちの方にこそ、この記事を最後までお読みいただきたいです。実際の買取価格から高く買い取れる理由まで紹介します! シボレーC/Kの買取価格 ここでは、C/Kシリーズの代表的な買取価格を3つ紹介します。 1960〜1966年式:~400万円以上 1967〜1972年式:~400万円以上 1973~1979年式:~300万円以上 詳しい方はお気づきかもしれませんが、初代から3代目のモデルです。ただし、3代目は1987年まで販売していたため全てのモデルが上記の価格で買い取れるわけではありません。C/Kシリーズは年式が古いほど高価買取が見込める、ともいえますね。 シボレーK5ブレイザーの買取価格 続いてK5ブレイザーの買取価格をピックアップして紹介します。 1969〜1972年式:~650万円以上 1973〜1979年式:~350万円以上 こちらもC/Kシリーズと同様に世代別で分かれています。K5ブレイザーと聞いて第2世代を思い浮かべる人は多いと思いますが、第1世代の方がはるかに買取価格が高いです。だからといって第2世代の価格が極端に低いわけではなく、C/Kシリーズの3代目を50万円ほど上回っています。 注意したいポイントは、第2世代で高価買取ができるのはあくまで1979年までという点です。1991年まで製造・販売されていましたが、すべての年式が当てはまるわけではありません。 高く買い取れるシボレー(C/K・K5ブレイザー)の特徴 ここまで買取価格について紹介してきましたが、ここからは高く売れるシボレーC/K及びK5ブレイザーの特徴について解説していきます。 大排気量のエンジンを搭載している シボレーC/KやK5ブレイザーは「エンジンがデカイほどエライ!」と言っても過言ではありません。国内で流通している個体の多くはV型8気筒のため、価値を決めるのはやはり排気量。定番は5.0Lと5.7Lですが、3代目には7.4Lも存在します。基本的には排気量が大きい方が買取価格も高くなる傾向にあります。 快適仕様にカスタマイズしている 旧車の場合は、オリジナルコンディションが高く評価されますが、C/KシリーズやK5ブレイザーの場合は、必ずしもオリジナルコンディションである必要はありません。むしろ快適仕様にカスタマイズされていた方が買取価格は高くなります。 たとえば、3速ATのTH350から4速ATのTH700R4への換装は定番のカスタマイズです。他にもエアコン、パワーステアリング、パワーブレーキ装着のFディスクなど、カスタマイズの内容は非常に多彩です。さらに、これらの装備は1960年代のC/Kシリーズであっても取り付けられます。 定期的なメンテナンスや部品交換が行われている C/KシリーズやK5ブレイザーなどの古いアメ車は、ノーメンテナンスのまま長期間乗られているケースが多く見受けられます。特にカスタマイズされたアメ車はその傾向が顕著です。そのため、定期的なメンテナンスや部品交換が行われている個体は高く買い取れます。当たり前のことを言っているように感じるかもしれませんが、メンテナンスされた個体が非常に少ないのが実情です。古いアメ車だからこそ注目したいポイントといえるでしょう。 旧車王がシボレー(C/K・K5ブレイザー)を高く買い取れる理由 高価買取できるC/Kシリーズ及びK5ブレイザーのポイントを紹介しましたが、ここからは「旧車王が自信をもって高く買い取れる理由」を詳しく解説します。 シボレー(C/K・K5ブレイザー)を待っているお客様がたくさんいます! C/Kシリーズ及びK5ブレイザーには、根強いファンが存在します。そのため、中古車市場に出回るのを今か今かと待ちわびるお客様がたくさんいらっしゃいます。 旧車王の運営元であるカレント自動車では、アメ車の販売専門店「ガレージカレントU.S.」を運営しています。C/Kシリーズ及びK5ブレイザーを待つアメ車ファンのお客様に、いち早くおクルマをお届けできる販売店です。お客様と近い距離で接しているから、どんなクルマが求められているのかを把握しており、需要に見合う価値を知っています。だからこそ、高価買取を実現できるのです。 専門知識豊富な鑑定士がうかがいます! 旧車王にはさまざなクルマに詳しい鑑定士(査定士)が数多く在籍しています。もちろん古いアメ車に関してもプロフェッショナルです!豊富な専門知識と丁寧な“鑑定”であなたのC/Kシリーズ及びK5ブレイザーの価格をお出しします。私たちにぜひお任せください! アメ車のスペシャリストが在籍しています 先述のガレージカレントU.S.には「アメ車のスペシャリスト」が在籍しています。一般的にスペシャリストとは、特定分野を専門にする人や特殊技能を持つ人などを指します。しかし、ガレージカレントU.S.に在籍するスペシャリストはレベルやノウハウがまるでレベル違いで、スペシャリストという言葉でも足りないくらいです。特に古いアメ車にはめっぽう強く、日本で一番C/Kシリーズを販売している営業マンという噂が流れるくらいです。 「アメ車のスペシャリスト」は販売のみならず買取にも携わっています。プロフェッショナルの鑑定士とアメ車のスペシャリストがタッグを組むのですから、こんなに心強いことはないでしょう。あなたの愛車の真の価値を見極めます。繰り返しになりますが、ぜひ私たちにお任せください! シボレー(C/K・K5ブレイザー)の買取価格が他社に負けていたら教えてください! C/Kシリーズ及びK5ブレイザーの買取について紹介しました。 上記の2つのモデルを待っているお客様がたくさんいらっしゃるのは先述の通りですが、ガレージカレントU.S.で販売する車両に関しては、運営元が同じカレント自動車という点も見逃せません。つまり、中間マージンがかからず、他社より高く買い取れるということです!もし査定額が他社に負けていたら、ぜひ教えてください!

「草ヒロ」とは!?生まれる理由や違法性について解説します

草むらのヒーロー、通称「草ヒロ」をご存じでしょうか。草むらや山中、空き地などに放置されている廃車を指す言葉です。特徴として、ボディが錆で覆われていたり生い茂った雑草にくるまれたりしています。SNSで一部ユーザーから人気を博している一方で、社会的に問題視されている存在です。本記事では、草ヒロの概要と問題点について解説します。 そもそも草ヒロって何? 草ヒロは自動車雑誌「ノスタルジックヒーロー」(芸文社)の投稿コーナー「草むらのヒーロー」が語源とされています。ボロボロに朽ち果て放置された不動車の写真を紹介する企画でした。草ヒロ写真は、どこかさみしげな雰囲気がノスタルジーな印象を読者に与え、一部のクルマ好きやレトロ好きからの支持を得ています。 どうして草ヒロが生まれるのか 愛車に乗らなくなった場合、多くの方は「売却」または「廃車」にしますよね。そのため、手元から離れるケースがほとんどです。しかし、一部の方は私有地に乗らなくなったクルマを放置しているようです。このようなクルマが草ヒロになっていきます。 草ヒロに違法性はないの? クルマの処分には、法的に定められた手続きを踏まなければなりません。家庭ゴミの捨て方とは大きく異なります。一般的に乗らなくなり、買い手がつかないものはスクラップされますが、草ヒロは問題ないのでしょうか。ここからは合法草ヒロと違法草ヒロの違いを解説します。 合法草ヒロとは 草ヒロは全てが違法なわけではありません。合法的な草ヒロも存在します。下記の条件が全て当てはまるものは合法草ヒロです。 ・ナンバーが返納されている・廃車手続き(一時抹消)が済んでいる・私有地で草ヒロになっている 違法草ヒロとは 前項で挙げた条件が一つでも当てはまらないものは違法の草ヒロです。法律違反になってしまうので注意しましょう。なぜ違法になってしまうのか、その理由について解説します。 ナンバープレートがついたまま放置されている クルマのナンバープレートはオーナーの所有物ではありません。国や地方公共団体から交付される借り物です。クルマを廃棄する際は「道路運送車両法 第二十条 自動車登録番号標の廃棄等」に定めがある通り、適切な手順を踏んでナンバープレートを返納しなければなりません。廃車にしたのにナンバープレートがそのままにしてある状態は違法です。 廃車手続きが済んでいない 廃車手続きには「永久抹消」と「一時抹消」があります。永久抹消は二度とクルマを使用しない場合の手続きで、クルマを解体しなければなりません。一時抹消はクルマを長期間使用しないけれど、再度使用する可能性がある場合の手続きです。抹消期間中は車検が切れ公道走行ができない代わりに自動車税は課税されなくなります。もし抹消手続きが済んでいない場合は車検を受けて自動車税を納めなければいけません。抹消手続きをしないで車検を受けずに自動車税未納のまま草ヒロにしていると違法になります。 私有地以外で草ヒロになっている 端的に言うと、不法投棄されて草ヒロになってしまったクルマです。クルマとのお別れ方法は法律で細かく定められています。クルマの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号」に違反し、5年以下の懲役(最高)もしくは1,000万円以下の罰金となります。違法性が高く両方が科せられるケースも珍しくありません。いくら草ヒロに憧れていても、私有地以外にクルマを放置して草ヒロにすることはやめましょう。 草ヒロはSNSにアップしないほうが良い? 独特の雰囲気を纏っていて、見かけると思わず写真におさめたくなってしまう草ヒロ。そもそも言葉自体が雑誌の投稿コーナーから生まれたものですが、他人の草ヒロを撮影してSNSなどにアップして大丈夫なのでしょうか。その問題点について解説します。 私有地にある場合は撮影NG 自宅の庭やガレージに保管されている草ヒロをアップロードした場合、建物の外壁や周辺の風景から場所が特定されてしまう可能性があります。場合によってはプライバシーの侵害として所有者から訴えられかねないため、私有地の草ヒロの撮影はやめましょう。また、撮影のために私有地に勝手に侵入する行為も立派な犯罪です。草ヒロの物珍しさに駆られて自分勝手な行動を起こさないよう気をつけましょう。 窃盗の情報源になる場合がある 草ヒロの中には、思わぬ名車や希少車が紛れていたりします。そのため、SNSの写真をもとに窃盗されるケースが少なくありません。何気なくアップロードした写真が犯罪の温床になってしまう可能性があるのです。私有地以外に置かれている草ヒロであっても無闇に情報を発信しないようにしましょう。 草ヒロの取り扱いに困っている自治体・土地オーナーの方へ ノスタルジーを感じる草ヒロですが、何年も放置された車をどうしてよいか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。特に私有地以外に置かれている草ヒロについては非常に対応が難しいです。 近年では、所有者がわからない草ヒロの扱いに頭を抱える自治体も増えてきています。住民からのクレームと、個人の所有物のため勝手に処理できない状況との板挟みで、どうしようもできず結局そのままにしてしまっているケースも多いでしょう。 最大の問題は、草ヒロの所有者がわからないことです。ナンバープレートの有無に関わらず、何年も放置された車の所有者を個人で特定するのは至難の業。草ヒロの対応にお困りの自治体・土地オーナーの方は、「旧車王」にお問合せください。旧車王の長年培った経験から解決できます。交渉、書類の作成から買取、車輌の搬出に至るまで全て対応いたします。放置された不動車・草ヒロの扱いは、ぜひ旧車王にお任せください。 お問合せ先:0120-389-777受付時間9:00~22:00(年中無休)

AMG・G55ロングを他社より50万円高く買い取れる!?

AMG・G55ロングのオーナーの皆さま、こんにちは!旧車王です。現在乗っているG55ロングの売却を検討されていませんか?今回はそんな皆さまにとっておきの情報をお伝えいたします! 旧車王ならAMG・G55ロングをどこよりも高く買い取れます! 旧車王では、どこよりも高くG55ロングを買い取る自信があります!「本当に高く売れるの?」「どうしてそんなに自信があるの?」と疑問をお持ちの方にこそ、この記事を最後までお読みいただきたいです。実際の買取価格から高く買い取れる理由まで紹介します! AMG・G55ロングの買取価格 まずは、G55ロングの買取価格を紹介します。 ・G55ロング:350~630万円以上 G55ロングは1998年から発売されていましたが、全ての年式が上記の金額で買い取れるわけではありません。その年式については、後ほど詳しく解説します。 高く買い取れるAMG・G55ロングの特徴 続いて、高く売れるAMG・G55の特徴について解説します。 2008年~2012年に国内で販売されたAMG・G55 2008年〜2012年にかけて販売されたG55は、性能やデザインの新旧のバランスが非常に高いレベルで取れています。例えば、M113型V型8気筒スーパーチャージャーエンジンにはあえてシングルカムを採用しているほか、インストパネルにも発売当時の雰囲気が残っています。初期モデルの意匠に新たな技術が組み合わさっている点が多くのファンに支持されているのです。ベースのW463型は30年近く製造・販売されていたため、2008年〜2012年という期間はとても短く感じるかもしれませんが、こうした特徴をもつ車両はこの4年間に絞られます。 オリジナルコンディション オリジナルコンディションのG55ロングは高価買取が可能です。G55ロングは、AMGによって手が加えられており、ベースのW463型とは見た目やエンジンが異なります。AMGのモデルは非常に完成度が高いため、オリジナルコンディションは高価買取を叶える重要な要素です。 記録簿あり 整備記録簿とは、過去の点検整備の情報が載っている記録簿です。消耗部品の交換時期などを確認でき、日頃からメンテナンスしていることの証明書とも言えます。G55ロングの馬力は、初期のモデルでも353ps/53.5kg・m、最終モデルではなんと507ps/71.4kg・mです。高出力であるため、エンジンのコンディションが買取時の評価に大きく影響します。もちろん、整備記録簿はエンジンのコンディションを証明するものではありませんが、次のオーナーがクルマを購入する際の安心材料になることは間違いないでしょう。もしくは、エンジンのコンディションが良かった場合の裏付けにもなります。以上のような理由から、整備記録簿ありのAMG・G55は高額査定されやすいのです。 旧車王がAMG・G55ロングを高く買い取れる理由 G55ロングを高く買い取れる理由はさまざまですが、ここからは「旧車王ならでは!」と言える理由を紹介します。 AMG・G55ロングを待っているお客様がたくさんいます! G55ロングは先述の通り根強い人気を誇ります。そのため、中古車市場に出回るのを今か今かと待ちわびるお客様がたくさんいらっしゃいます。そして、常に在庫不足の状態です。 旧車王の運営元であるカレント自動車では、そのようなお客様方にいち早くG55ロングをお届けできる輸入車専門の販売店「ガレージカレント」を運営しています。開業20年以上と長い歴史で積み重ねたノウハウ・知識をもとに、お客様のもとへお届けします。 専門知識豊富な鑑定士がうかがいます! 旧車王にはさまざなクルマに詳しい鑑定士(査定士)が数多く在籍しています。もちろん、AMGやG55ロングに関してもプロフェッショナルです!豊富な専門知識と丁寧な“鑑定”であなたのG55ロングを適正に評価いたします。ぜひ私達にお任せください! AMGの長年培われたノウハウと実績 AMGはメルセデスベンツの一部として認識されていますが、もともとは独立したチューニングメーカーでした。そのため、特に古いモデルを扱う際には、専門知識が求められます。旧車王には、豊富な実績に裏付けられた圧倒的な買取ノウハウがあるため、G55ロングを他社よりも高く買い取ることができるのです。 AMG・G55ロングの買取価格が他社に負けていたら教えてください! ここまで、G55ロングの買取について紹介してきました。 先述の通り、G55ロングを待っているお客様がたくさんいらっしゃいます。また、ガレージカレントで販売する車両に関しては、運営元が同じカレント自動車のため中間マージンがかかりません。G55ロングの売却先にお悩みの方、旧車王にお任せいただけませんか?何度もお伝えしていますが、他社よりも高く買い取る自信があります!もし査定額が他社に負けていたらぜひ教えてください!

成人式・・・といえば自慢の愛車で出撃ですよね?

昨日、今日と成人式を開催した自治体も多いと思う(現在は「二十歳のつどい」など名称が異なるケースもあるようだ)。 成人式といえば・・・少なくとも自分の頃は自慢の愛車で"乗りつける"一大イベントだった。 かつてのクラスメートや同級生と数年ぶりに再会するにあたり、先輩や身内などからタダ同然で譲ってもらったクルマでは意味がない。 やはりそれなりのクルマでないとカッコがつかない。 要するに見栄ってやつだ。 ウン十年前、R32GT-RやZ32フェアレディZで成人式に乗りつけたら、それはもう羨望と嫉妬の視線を集めることになっただろう。 二十歳そこそこでこれらのクルマに乗って成人式に現れるとしたら、高校を卒業して、就職して、必死に頭金を貯めて鬼ローンを組んでも手が届かない。 例え中古であってもだ。 両車ともに人気があったので、中古車といえども300万円を優に超える価格で売られていたからだ。 残る手段は親に買ってもらうか、親ローンか、これまでお金をすべてつぎ込み、現金一括しかない。 そこで、実際にはどんなに背伸びしても中古のRX-7(FC3S)や、スカイラインGTS-TタイプMあたりが双璧となるのだが、それでもインパクトは充分だったように思う。 ハチロクで乗りつけるような同級生がいたかもしれないが、現代のように崇められる存在ではなく、どちらかというと地味で、マニア寄りな印象だった気がする。 1月5日に、ソニー損保から年明け恒例の「20歳のカーライフ意識調査」が発表された。 1,000名の有効回答のうち 「自分のクルマを持っている」19.6%「クルマを購入するつもりはない」23.6%「若者のクルマ離れとは自分自身のことだと思う」32.4%「クルマに乗る必要性を感じない」25.3%「クルマを所有する経済的な余裕がない」57.9%「クルマを購入する際の予算の上限額は平均201.3万円 ・・・などなど、興味深いデータがいくつも掲載されている。 リンクを張っておくので、ぜひ目を通してみてほしい。 ●ソニー損保「2023年 20歳のカーライフ意識調査」https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2023/01/20230105_01.html 今回、旧車王ヒストリア的にも特に興味深かったのが 「最新装備を搭載した車に乗りたい」79.8%「ネオクラシックカーに乗りたい」33.7%、「クラシックカー、ビンテージカーに乗りたい」30.2% という項目だ。 ソニー損保の記事をそのまま引用すると 男女別にみると、男性では『乗りたいと思う』は≪ネオクラシックカー≫では38.8%、≪クラシックカー、ビンテージカー≫では36.4%と、女性(順に28.6%、24.0%)と比べて10ポイント以上高くなりました。男性には、“旧車ブーム”を背景に、ネオクラシックカーやクラシックカーに対し最新モデルにはない魅力を感じる方が多いのではないでしょうか。 とのことだ。この結果にはかなり驚いた。 今年、二十歳を迎えた多くの人たちが産まれたのは平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2003年)4月1日までの期間だ。 それはつまり、日韓ワールドカップが開催された年(!)に産まれたことを意味する。 国産スポーツカーでいうなら、初代NSXやR34GT-R、RX-7がギリギリ発売されていた頃だ。 確かに、取材していて20代のクルマ好きの方はとにかく熱い。 これにはいくつかの要因があるだろうが、ひとつはご両親がバブル期にクルマでデートを楽しみ、チューニングに勤しんだ世代なのではないかという気がしている。 成長過程で親御さんからクルマの楽しさを教わり、幼少期にはグランツーリスモや頭文字D、ワイルドスピードなどの作品に恵まれた結果、次の世代を担うクルマ好きが増えてきたような気がしてならない。 いずれにせよ、20代のときだから楽しめる、乗っておくと幸せになるクルマがあることを知っていただけたらいいなぁと願うばかりだ。 翻って自分は成人式の頃はというと、学生だったということもあり、とても自分のクルマを買える状態ではなかった。 ・・・で、どうしたかというと、親父のクルマを借りて成人式に行ったのだ。 クルマは確かチェイサーツアラーS(JZX90)だったように思う。 それなりにインパクトはあったように思えるが、それでも親父のクルマ(借り物)だけに、今の表現でいうならあまりドヤれなかったあたり、我ながら情けない。 成人式といえば・・・夜の部も忘れてはならない。 今ごろは同窓会も兼ね、居酒屋で飲んだくれている新成人も多いだろう。 自分はというと・・・なぜかその日の夜に高熱を出し、震えながら眠りについた記憶しかない。 それはさておき、今年、めでたく二十歳を迎えた皆さま、本当におめでとうございます。 これからは思う存分、堂々と(?)飲んだくれてください。 [画像/Adobe Stock ライター/松村透]

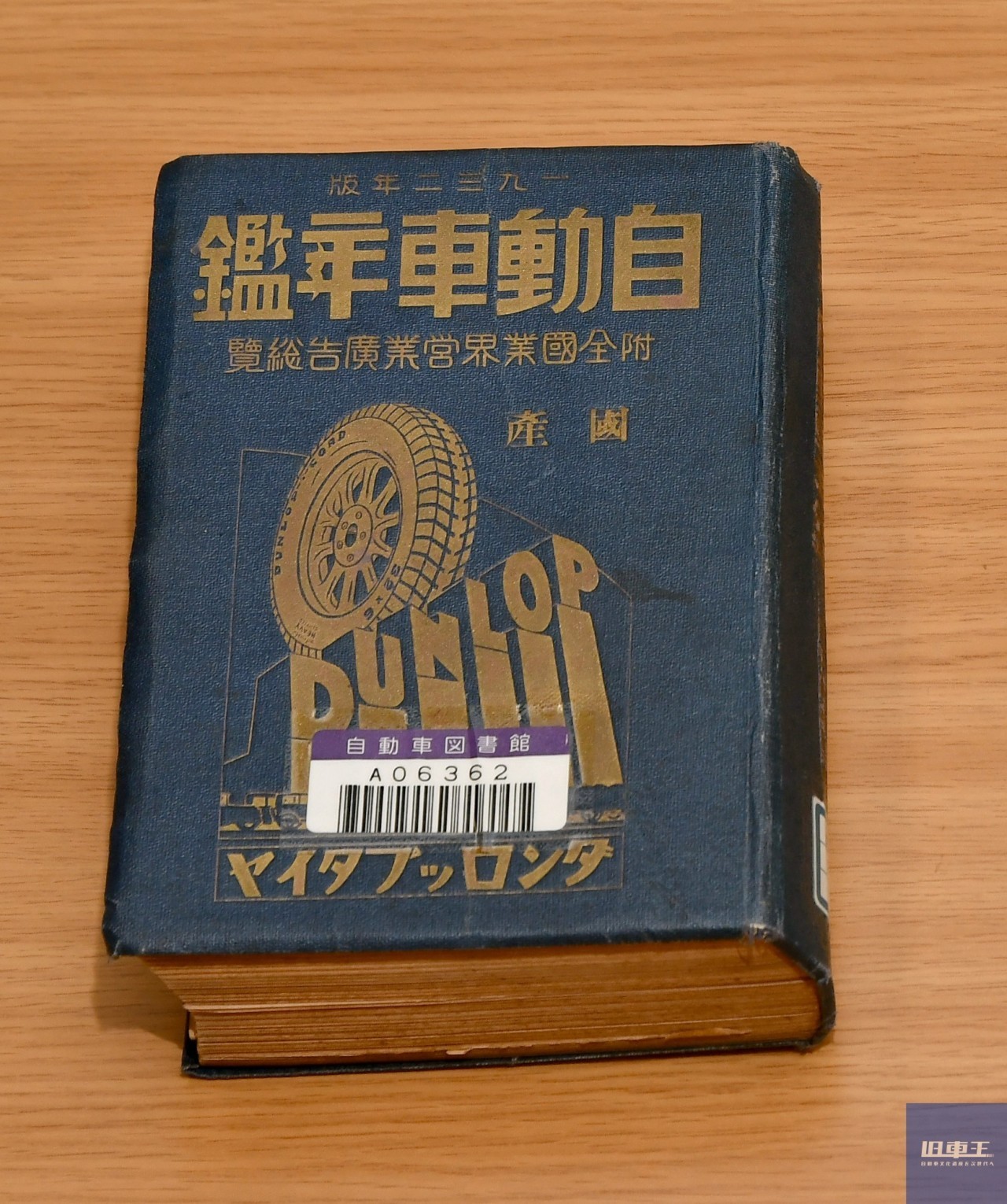

最高32馬力!日本最古の自動車年鑑で昭和初期の東京を走ったクルマを調べてみた

■1.戦前から出ている創刊91年!!!「自動車年鑑」って何? ▲最古の自動車年鑑。1931年の創刊で戦時中を除き90年以上発行され続けてきた 自動車年鑑という一般向けの自動車関連定期刊行物としては、日本最古(1931年創刊)の書物があるのをご存じだろうか? 創刊から90年以上という、とてつもなく長い歴史を持っている。 ▲2022年11月30日に刊行された自動車年鑑2022~2023(日刊自動車新聞社,日本自動車会議所共編) 筆者は日刊自動車新聞社出版局に在籍していた90年代前半の数年間、編集に携わっていた時期があった。 また、2022年11月には最新号となる自動車年鑑2022~2023が刊行されている。 ニューモデル、自動車産業日誌、日本の自動車産業、諸外国の自動車産業をはじめ、各種の統計やデータなど自動車業界のすべてが844ページの中に詰まっているといっていいだろう。 そこで気になったのが、果たして創刊号はどんな内容だったのか?今も残っているのか?ということだ。 調べてみたところ、日本自動車図書館(日本自動車工業会が運営)に、なんと創刊号からすべてそろっているという。 一般利用者向けには閉館しているなか、特別に開けてもらい、創刊号ほか、昭和時代の自動車年鑑を何冊か見せてもらうことができた。 ▲歴史を刻む自動車年鑑(日本自動車工業会・自動車図書館収蔵) 創刊号の表紙広告は「ダンロップタイヤ」である。 ダンロップタイヤは1888年、イギリスで創業した企業で1905年から自動車用タイヤを生産している。 そして、1932年自動車年鑑が創刊した翌年に国産初のタイヤメーカー「ブリヂストン」が誕生している。 当時の社名は「ブリッヂストン」。 創業者石橋氏の「石」「橋」を英語にした社名であることは有名だが、創業時は英語の発音に近い「ブリッヂ」だった。 ▲「純国産」「超舶来」の文字が誇らしい。当時は「タイヤ」ではなく「タイヤ―」と表記していた。 そして1932年は「ダットサン」が誕生した年でもある。 前年に戸畑鋳物の傘下となった「ダット自動車製造」が排気量495ccの小型乗用車生産1号車を完成。 「ダットソン」と名付けられたが、その後「ダットサン」と車名を変えている。 理由は「ソン」は「損」のイメージなので、「サン」(sun英語で太陽)に変更した。 ちなみに、DATSUNのDATとは、創業メンバーである田、青山、竹内氏の頭文字を合わせたものだ。 翌1933年から戸畑鋳物(株)自動車部を設立し、本格的な自動車生産に向けて動き出している。 日産自動車(株)に社名変更したのは1934年である。 日本産業の100%出資となり、社名も日産自動車株式会社と変更された。 ▲当時、ディーラーを整備して販売をしていたのは米国車が中心だった ■2.当時、『東京府』には2万台強の自動車が保有されていた ▲昭和6年の東京には約2万台のクルマが保有されていた。意外と多い? 90年前の日本にはどんなクルマが、どれくらい保有されていたのだろうか? 自動車年鑑には日本国内東京府内に存在する自動車の台数が馬力別ブランド別に紹介されている。 馬力の低さにもびっくり。 最低10馬力から最高でも32馬力だ。 資料によると乗用車+貨物車で21,948台のクルマが東京で保有されている。 大蔵省による調査で昭和6年8月末現在の数字だ。 馬力は警視庁課税馬力(当時、「警視庁馬力」という測定方法があった)に基づいている。 【乗用車】・10馬力:フィアット 203台・11馬力:モリス 139台・12馬力:フィアット、モリス 126台・14馬力:アームストロング、アサノ 96台・15馬力:ホイペット多数を占む 893台・17馬力:エセックス 291台・18馬力:スター、アースキン 892台・19馬力:ムーン、オークランド、オールヅモビル 214台・20馬力:ウイリスナイト 240台・21馬力:殆ど舊(旧)シボレー 1602台・22馬力:T型フォード 294台・23馬力:ビウイク、クライスラー、グラハムベージ 783台・24馬力:殆ど新フォード 3702台・25馬力:クライスラー、ダッジブラザース、ナッシュ 559台・26馬力:殆ど新シボレー 3126台・27馬力:ポンテアク、ダッジブラザース、スチュードベーカー 432台・28馬力:ムーン、ナッシュ、ハップモビル・29馬力:ビウイク、クライスラー、ハドスン、ナッシュ・31馬力:クライスラー 101台・32馬力:パッカード 110台・調査もれ 363台〇合計:14,717台 【貨物車】・21馬力:全部舊(旧)シボレー 721台・22馬力:全部T型フォード 2272台・24馬力:全部新フォード 2299台・25馬力:ジーエムシー、フェデラル、レパブリック 311台・26馬力:全部新シボレー 646台・27馬力:ダッジブラザース、フェデラル、ガーフォード 374台・28馬力:マツク 120台・29馬力:パッカード 71台・調査もれ 417台〇合計:7,231台 こうしてみると、フォードやシボレーの台数がとても多いと感じるが、これらは当時、日本国内で製造(KDノックダウン生産)されていたからである。 1925年に日本フォード、1927年に日本GMがそれぞれ設立されたことにはじまる。 日本で製造といっても当時の日本に自動車を製造できる技術はなく、ボディもエンジンも各種部品もすべてアメリカから輸入したものを日本国内で組み立てていた。 GMは大阪鶴町の工場にて組み立て生産をスタートさせており、月産2,000〜2,500台で、アジアの生産拠点としてもアジア諸国へも多数輸出されていた。 一方、日本フォードは横浜市新子安の工場にて1日の稼働時間8時間で約80台のT型フォードをはじめとする乗用車や貨物車を組み立てていた。 いずれも太平洋戦争の始まりとともに操業を終了している。 フォードを生産していた新子安の工場は現在のマツダR&Dになっている。 フォードやGM以外、ダッジ、クライスラーなどの米国車に加え、シトロエンも組み立て生産されていた。 90年前の自動車年鑑1932年版をはじめ、これまで世に出た自動車のカタログや自動車雑誌、各種の自動車に関する資料は「自動車図書館」で見ることができる。※現在はコロナ感染拡大防止の観点から休館中だが資料検索などは可能だ。 ●自動車図書館(現在は休館中)https://www.jama.or.jp/library/car_library/index.html 旧車ファンにとっても聖地のような場所だ。 再開されたらぜひ訪れてみて欲しい。