「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

「旧車」の検索結果

日本アルミ弁当箱協会会長の「ちょっと斜めから見た旧車たち」Vol.13

旧車王をご覧の皆様! いつもこの「邪道」なコラムをお読み頂きありがとうございます。 今回は輸入車の旧車についてアルミ弁当箱を通してお話をさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。 ■第13回 ~今回の斜めから見た旧車~ 今回の話はとてもいい加減な話です。 「ここに描かれているくるまは何なのか?」なんです。 ひどいですよね?車種もわからないのにコラム化するなんて!? しかし、アルミ弁当箱の世界ではよくある話で、わざとぼやけて描くことは少ないことではありません。 これが「パチモン」などを生むことになるベースだと思われます。 と言うわけで、個人のSNSでも反響があった「このくるまな~に?」的な、遊び心満載のテーマを刑事ドラマ風にお送りしたいと思います。 ■第1容疑車「MG-B」 個人的にこのアルミ弁当箱を初めてみた時の印象は「MG-B」でした。 好きなクルマのひとつでもあり、私みたいな体型でも安心して乗れるイギリス車のオープンカーのひとつだったので、若いころは何回か買おうと思っていた時期もあったほどです。 アルミ弁当箱の全盛期の70年代前半なら「MG-B」は年代的「アリバイ」はどんぴしゃではないでしょうか? ■第2容疑車「MG-A」 正直、「MG-A」に関しては全く容疑車としてはノーマークでした。 しかし、実際にクルマを見てみるとなるほどと思うところもあり、ユーザーのみなさまの知見や感覚の凄さを改めて感じました。 自分では勝手に、もっと丸みのあるクルマと思い込んでいました。 同じ「MG」から容疑車が2台とは、この年代の「オープンカー=MGまたは英国車」という暗黙のルールが、アルミ弁当箱業界にはあったのかもしれません。 ■第3容疑車「ジャガーEタイプ ロードスター」 クーペ好きの私にとって「ジャガーEタイプ」はクーペ推しだったので、このロードスターもノーマークでした。 確かにライトの角度などはアリかと思うのですが、全体の「鋭さ」がこの図柄からは感じられなかったので、本ボシではないような気がします。 しかし、図柄があまりにも雑なので、Eタイプも容疑車の1台として残しておきたいと思います。 ■第4容疑車「トライアンフ スピットファイヤーMK3」 そして、最後の大穴! それが「スピットファイヤー MK3」です。 なぜMK3にこだわったかというと、図柄が雑でどの時代のスピットかわからないこともあるのですが、注目したいのが「左ハンドル」ということです。 今までご紹介してきた「容疑車」たちは全て英国車。 ということは「右ハンドル」。 にも関わらずこの図柄は左、ということは「輸出車」と勝手に「想像と妄想」をしてしまう・・・と、輸出が盛んであった「MK3」にたどり着くという推理なのです。 どうでしょうか? 「?」マークだらけの根拠が全くない話の流れなのですが、「サンビーム」「フィアレディSRL」などの「タレコミ」を沢山いただきました。 ぜひみなさまもアルミ弁当箱の図柄から、当時の旧車の「想像と妄想」で楽しんでみてはいかがでしょうか? ■お知らせ そしてここでお知らせを・・・・・。 私のコレクター本「アルミ弁当箱図鑑 マニアック編」がアマゾンにて絶賛発売中です。オールカラーの100ページに様々なジャンルのアルミ弁当箱を詰め込んでおります。是非、読んで頂ければありがたいです!よろしくお願いいたします。 ●アルミ弁当箱図鑑 厳選50 ーマニア編ー マツドデラックスコレクション (ヴァンタス) https://www.amazon.co.jp/dp/4907061471 そしてなんと!この私に映画出演のオファーがありました! 「路恋人」監督の「ぜんぶ朝のせいだ!」にちょこっと出演させていただきます。 詳細が決まりましたらまたご報告させてください! ●映画『ぜんぶ朝のせいだ』オフィシャルTwitterhttps://twitter.com/morningall2023 ●映画『ぜんぶ朝のせいだ』特報https://www.youtube.com/watch?v=vg0LHPEM6Ss [画像 / FavCars.com 撮影/ライター マツド・デラックス(山本圭亮)]

果たしてドイツは旧車の楽園なのか?この国の旧車の定義とは

日本では、一般的に新車登録から13年が経過したクルマは自動車税と重量税が高くなり、必然的に旧車を維持するためには税金を含めた維持費が上がります。 このような要因も含め、日本では旧車を見かける機会がなかなか少ないのではないかと想像していました。 一方、ドイツでクルマを運転していると、その道中、駐車場を問わず旧車を見かけることがとても多いのです。 毎週クルマで数百キロを移動しますが、行く先々でほぼ毎回見かけるほどです。 この記事では、ドイツにおける旧車の状況について見ていこうかと思います。 ▲フォルクスワーゲン ケーファー(Käfer=ドイツ語でカブトムシ、つまりビートルの意) ■そもそも旧車とは?(ドイツ編) そもそも旧車とは、どのようなクルマを指すのでしょうか。 ドイツでは「オールドタイマー」という定義で法的に統一されており、最初の登録から少なくとも30年が経過しているクルマのことをいいます。 さらに車輌の大部分がオリジナルの状態であるか、もしくはオリジナルの部品で修復されていること、車輌の状態が良好であること、クルマの文化遺産を維持する役割を担っていることなどとされています。 1997年にはHナンバー (H-Kennzeichen) としても知られる、ヒストリックナンバープレートが導入されました。 クルマのナンバープレートには、「ヒストリック」であることを意味するHの文字が追加で記されます。 クルマが上記の条件を満たしていれば申請することが可能で、専門家による肯定的な所見に基づき付与され、自動車文化財として認められるようです。 ちなみに年式こそ古いものの、登録から20年から29年経過しているクルマは「ヤングタイマー」と呼ばれます。 条件としてはオールドタイマー同様、可能な限りオリジナルの状態に近く、保存状態が良好であることなどとされています。 ただし、どうやらこのヤングタイマーにはオールドタイマーのような法的な定義は存在しておらず、保険会社や愛好家、イベント主催者などによりその定義が異なることもあるようです。 ■旧車への税金優遇 たいていの場合、Hナンバー登録されているクルマの税金は、通常の自動車税よりも安くなります。 さらに700cc以下、または浄化装置を搭載しているオールドタイマーについては、自動車税はより安くなる場合があるようです。 そんなドイツでも、オールドタイマーに対するこの優遇に対して、異議を唱える声が多くあがっているのが実情です。 例えば、会計検査を管轄する政府機関は、この減税措置に異議を唱え続けており、Hナンバーのオールドタイマーの増加により政府の税収が減少しており、かつ政府が掲げる気候政策目標と矛盾すると主張しているのです。 今後このような優遇措置が見直される可能性もあるかと思いますが、このような声があがっているにもかかわらず、現状オールドタイマーに対する減税措置が維持されていること、そして後述するようにオールドタイマーの登録が右肩上がりに増えていることを踏まえると、ドイツは旧車にとっての楽園ととらえることができるのかもしれません。 ■ドイツにおける旧車の登録数 ドイツではどのくらいオールドタイマーがいるのか、その台数とモデルを見てみましょう。 ドイツで登録されている自動車の数は全体で6,770万台(乗用車以外も含む)ですが、731,795台がオールドタイマーとしてのステータスを持っているとされています。 このうち88.6%にあたる648,403台は乗用車、4.8%にあたる31,536台はトラック、3.1%にあたる22,450台はトラクターとなっています。 ドイツでは、見るからに旧車のトラックなどもしばしば見かけます。 なお統計では、オールドタイマー(Hナンバーの有無は問わず年式のみを考慮)の2022年の登録数は、前年比10.8%増となっています。 2022年現在登録されているオールドタイマーの年代別では、30年~34年のクルマが160,741台、35~39年のクルマが139,848台、40~44年が106,509台、45~49年が97,532台、50~59年が154,598台、60年以上経過しているクルマは72,439台となっています。 さらにKBA(ドイツ連邦自動車庁)の統計を見ると、2011年から2022年にかけての登録数は、30年~40年経過したオールドタイマーは多少上下しているもののほぼ一定であるのにに対し、50年が経過しているオールドタイマーの登録数が右肩上がりに伸びているのは興味深いところです。 次に、州別のオールドタイマーの登録数です。 一番多いのはノルトラインヴェストファーレン州で158,794台、次いでバイエルン州で138,931台、バーデンヴュルテンベルク州で118,605台であり、この3州において登録数がとりわけ多くなっています。 ところが、過去10年の統計では、この3州以外での登録が倍増しており、オールドタイマーの人気が急上昇しているというのです。 今回その理由まで確実に調べることはできませんでしたが、今後追っていきたいと考えています。 ■Hナンバー登録車のメーカー・モデル別ランキング オールドタイマー(Hナンバー登録されているクルマに限る)のメーカー、モデルごとのランキングは下記の通りです。 1:メルセデス・ベンツ2:フォルクスワーゲン3:ポルシェ4:BMW5:オペル6:フィアット7:GMC8:フォードUSA9:アウディ10:フォードEU モデル別では、 1:メルセデス・ベンツ W123, E Class2:フォルクスワーゲン ケーファー(ビートル)3:フォルクスワーゲン バス(全車種)4:メルセデス・ベンツ SL(全車種)5:ポルシェ 911 / 993 / 996 6.:メルセデス・ベンツ Sクラス 7:フォルクスワーゲン ゴルフ 8:BMW 3シリーズ 9:メルセデス・ベンツ W201(190)10:メルセデス・ベンツ Strich 8 となっています。 ■おわりに いかがでしょうか。 これまでは「ドイツではまだ古いクルマが比較的たくさん走っているんだな」程度にしか思っていませんでしたが、その背景には旧車の立場がしっかりと確立され、さらには税金の優遇措置があったりと、旧車が走り続けやすい、または維持しやすい体制が整っていることがわかりました。 今後はオーナーの実際の声を聞く機会を探り、旧車に関する事情などをオーナー目線も交えながら深堀していきたいと思います。 [画像・Shima,フォルクスワーゲン / ライター・ Shima]

RX-7のロータリーエンジンを新品で買える!? マツダが旧車パーツ供給を重視する理由

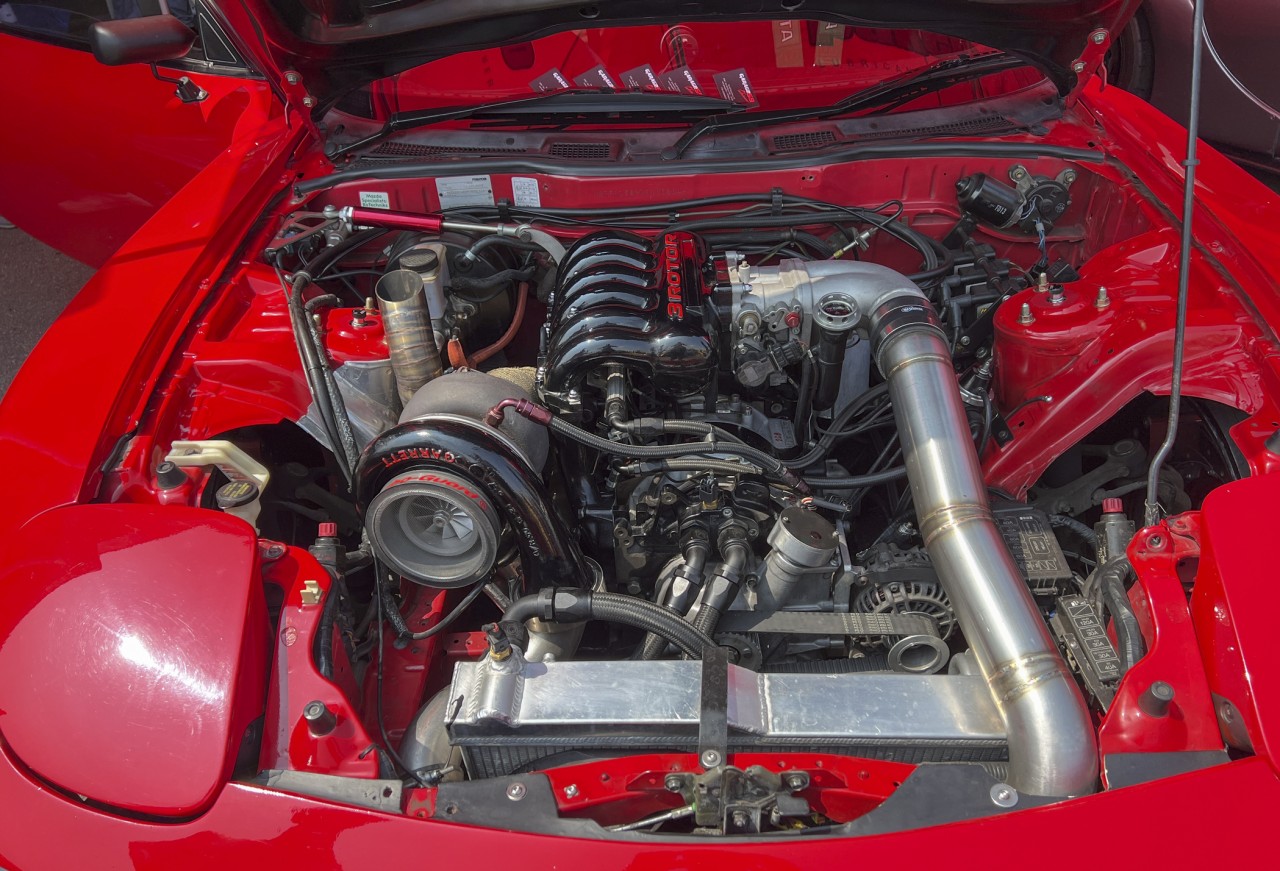

独特のスタイリングと優れた走行性能から、現在でも高い人気を誇るRX-7。維持や補修が困難になりがちな旧車であるにも関わらず、現在でも多くの補修部品が供給されています。特にRX-7の核であるロータリーエンジンは、現在でも新品の購入が可能です。 今回は、ロータリーエンジンという視点から、RX-7の魅力とマツダの取り組みを詳しく紹介します。なぜマツダが現在もなおロータリーエンジンの製造を続けているのか、その理由からRX-7の魅力を紐解いていきましょう。 世界で唯一ロータリーエンジンを量産したマツダ 量産ロータリーエンジンが世界で初めて採用されたのは、1967年発売のマツダ コスモスポーツでした。その後もマツダは数々の車種にロータリーエンジンを搭載し、世界で唯一無二の量産ロータリーエンジン生産メーカーとして技術を磨いていきます。コツコツと積み上げてきたノウハウを投入して作られたのがRX-7です。 ロータリーエンジンの実力を示した名車RX-7 マツダが作り続けてきたロータリーエンジンの実力を世界に知らしめたのはRX-7といえるでしょう。特に、2代目FC3S型、3代目FD3S型は現在でも多くのファンを魅了する人気車種です。 1985年のFC3S型RX-7のリリースによって、マツダが突き詰めてきたロータリーエンジンの実力が一気に開花しました。軽量でコンパクトなのに高出力というロータリーエンジン最大の武器を活かしたスポーツカーとして、低重心化と最適な前後重量配分を実現。世界のスポーツカーファンを魅了する、高い走行性能を発揮しました。 先鋭的なスタイリングも魅力 RX-7の魅力は、高い走行性能と他車とは異なる独特のスタイリングです。FC3S型でワイド&ロー、ロングノーズショートデッキというスポーツカーとして理想的なスタイリングを確立。さらにFD3S型では、曲線を取り入れた流線型で戦闘機を彷彿させる先鋭的なデザインに昇華させました。 ロータリーエンジンはコンパクトでレイアウトの自由度が高かったためにデザイン上の制約が少なく、マツダならではの独特の世界観をもつスタイリングの実現に至りました。 ロータリーエンジンを今でも購入できる理由 生産終了からかなり年月の経つRX-7ですが、現在でも補修用ロータリーエンジンを始め多くの部品が入手可能です。生産効率を考えると、旧車のパーツをいつまでも供給するのは無駄とも思えますが、これにはRX-7ならではの事情とマツダの企業思想が大きく影響しています。 ロータリーエンジンがなぜ作り続けられているのか、理由を紐解いていきましょう。 RX-7は現存台数が多い 補修用のロータリーエンジンが現在も入手可能な最大の理由は、RX-7の残存台数が多く高い需要があるためです。FC3S型RX-7が投入された1985年からは35年以上が経過し、最終のFD3S型の販売終了からもすでに20年が経ちますが、現在でもRX-7はかなりの台数が残っています。FD3S型なら16,000台、さらに古いFC3S型でも8,000台が残っているとの情報もありました。 スポーツモデルだけに酷使された個体もありますが、一方で多くの根強いファンが大切に乗っていることが要因といえるでしょう。また、高い走行性能と独自のスタイリングによって、新車販売自体も好調だった点も残存台数が多い理由です。 唯一無二のロータリーエンジンの評価の高さは世界規模 ロータリーエンジン車を所有するユーザーは日本国内のみにとどまりません。とくにクルマとしての完成度の高かったRX-7は、世界のスポーツカーファンから愛されています。独特のロータリーサウンドを味わいたいのであれば、マツダのRX-7に乗るしかありません。 マツダが展開するCLASSIC MAZDA ロータリーエンジンを始めとする旧車のパーツが供給され続けている理由は、マツダの企業としての思想による影響も少なくありません。「新しいクルマだけではなく、古いクルマをも大切にできる社会を育みたい」「世の中の自動車文化に貢献したい」として、マツダはCLASSIC MAZDAという取り組みを通じ、旧型車のレストアやパーツの復刻に取り組んでいます。 CLASSIC MAZDAの取り組みが始まったのは近年ですが、おそらくマツダそのものの企業文化として同様の考え方は以前からあったのでしょう。実際CLASSIC MAZDAの一環として2020年から取り組んでいるRX-7の復刻パーツはわずか91種類(FD3S用、FC3S用)ですが、そもそも全体の7割程度の部品が以前から継続供給されていたという情報もあります。 新型車で新たな活路を見出したロータリーエンジン 実は、燃費面では不利といわれていたロータリーエンジンが、新時代のプラグインハイブリッド車で復活すると最近発表されました。軽量かつコンパクトで高出力という特性が、プラグインハイブリット車の発電用エンジンに最適だったのです。 欧州で発表された「MX-30 e-SKYACTIV R-EV」は、発電用にロータリーエンジンを搭載。EV車と同様にモーターで駆動するため、大型の駆動用バッテリーを搭載するプラグインハイブリッド車にとって、システム全体をいかにコンパクトな設計にできるかは大きな課題です。ロータリーエンジンであれば、同出力のレシプロエンジンに比べて圧倒的に小型化できます。さらに、ピストンの往復運動がない分振動を抑えられるため、モーター駆動ならではの乗り心地も犠牲にしません。 マツダがこだわって作り続けてきたロータリーエンジンのノウハウは、決して過去の技術ではなく現在も生き続けていると証明しました。 人気のRX-7は今も安心して乗れる旧車 核であるロータリーエンジンを始め、多くのパーツが現在も供給され続けているRX-7は、旧車ながら購入後もメンテナンスについて心配しなくてもよい珍しい車種です。一方で、スポーツカーという特性からサーキットなど過酷な状況で使用されていた中古車もあるため、購入時には入念に状態を確認しましょう。 ロータリーエンジンは特殊なエンジンのため、整備ノウハウのある専門業者に相談することを強くおすすめします。 一方で、売却する際は旧車の取り扱い経験が豊富な業者を選びましょう。部品が供給されていると知らない業者に相談してしまった場合、故障箇所を指摘されて必要以上に減額される恐れがあります。さらに、RX-7は限定車が数多く販売されました。グレードや年式から、正しい価値判断をしてもらえる業者を選ぶと安心です。

海アリ!山アリ!旧車に優しい!?初夏のオススメツーリング

多くの読者においては、梅雨でなかなか愛車を引っ張りして、出かけられない日々が続いたことだろう。 梅雨明けした地域では、待ちに待ったツーリングシーズンの到来である! しかし、酷暑と渋滞は、旧車にはツラいところ。 今回、旧車オーナーたちと梅雨の晴れ間に、ツーリングをおこなった。 旧車に優しく、オーナーには楽しいツーリングルートの一例をご紹介したいと思う。 ■スタートは高速道路のサービスエリアに集合 この日、普段お世話になっている方にお誘いいただき、一緒にツーリングをすることとなった。 「ツーリング」というと、バイクのイメージをお持ちになられるかと思う。 クルマなら「ドライブ」の方が一般的とは思う。 「ドライブ」というと、1台のクルマに乗り合わせて出かけたり、1人で走る時に使う方がしっくりくると思う。 今回、1人1台で連なって走るため「ツーリング」という単語の方が、適していると筆者は考えた。 当日の朝、曇り空ではあるが、雨は降らない予報だ。 厳しい暑さにはならないことは、クルマにもドライバーにも都合がよい。 今回のツーリングは、暑さと混雑を避けるために設定された日程でもあった。 まだ、街が動き始めた頃、自宅を出発して最初の目的地を目指す。 待ち合わせ場所は、高速道路のパーキングエリア。 パーキングエリアに到着すると、すでに2台が到着していた。 今回、息子さんもご一緒されることになり、3台でのツーリングだ。 参加車輌は、お世話になっている方の日産 N15 パルサー VZ-R。 息子さんの日産 R32 スカイラインGT-R。 筆者の日産 N14 パルサー GTI-Rである。 息子さんとは初めてお会いするが、クルマを前に話しはじめると、初対面同士でも話題に困ることはない。(笑) まだまだ話を伺いたいところだが、道路が混む前に出発した。 高速道路上を走っているクルマの台数は多いが、流れは悪くなく、3台で連なって走る。 ストップ&ゴーの多い市街地とは違い、一定のペースで走れてクルマへの負担も少ない。 ■オーシャンビューな海沿いのルート 高速を走り、たどり着いたのは西湘バイパス。 ここは、海沿いを走る有料道路であり、眼下に広がる海と開けた景色が楽しめる。 もちろん、ドライバーのよそ見は厳禁だ。 しかし、西湘バイパスには海沿いのパーキングエリアもあるのでご安心を。 一時、台風の影響で損壊してしまい利用不可になっていたが、最近リニューアルオープンした。 海を臨む展望スペースもあるため、落ち着いてじっくり景色を楽しみたい方は、ぜひ寄っていただきたい。 西湘バイパスを降りたあとも海沿いの道を走り、漁港を目指す。 向かっている道中も、眺めの良いポイントがいくつもあった。 筆者としては、海と山と道路が同時に見えるポイントの景色が、お気に入りであった。 ■昼食は海の幸に舌鼓 漁港に到着後、休憩をしつつ、駐車場で海をバックに、各々写真撮影を楽しんだ。 そこは、パルサー VZ-Rオーナーさんお気に入りのフォトスポットとのことだ。 昼食の時間が近づいてきたので、地元の方に教えていただいたという、人気の定食屋へ向かった。 人気店とのことだが、タイミング良く、並ばずに入店することができた。 やはり海が近いので、海鮮丼を選ぶこととしたが、店内に掲げられた「オススメ」の握り寿司5貫の誘惑にも負け、勢いで2品もオーダーしてしまった。 美味しい海の幸を、お腹一杯お得に味わうことができた。 行った先で、美味しい食事に舌鼓を打つことも、ツーリングならではの楽しみである。 ■海から山へ!日本が誇るワインディング お腹が満たされたあとは、日本が誇るワインディング、箱根を目指す。 意外なことに、海沿いを走っていた西湘バイパスからすぐ、箱根の入口にたどり着く。 今回はターンパイクで箱根を登ることとした。 ここで、それぞれの愛車を乗り換えて山頂を目指す提案をいただいた。 最初に、N15パルサー VZ-Rに乗らせていただいた。 高回転型エンジンが自慢のグレードである。 実は、筆者が初めての愛車選びの際に憧れていたクルマの1台が、このVZ-Rというグレードであった。 オーナーから、せっかくなのでエンジンを高回転まで、回して乗ってみることを勧めていただいた。 ターンパイクは、料金所を抜けると長い上り坂である。 お言葉に甘え、低いギアで高回転まで回させていただいた。 MTのダイレクトな繋がりもあり、エンジンがとても気持ちよく吹け上がることを体感できた。 マフラーの発する音はもちろんだが、エンジン自体が発する音も心地よい快音である。 途中のパーキングで、再度乗り換えをおこなった。 続いて、R32スカイラインGT-Rを運転することとなった。 実は、GT-Rを運転するのは初めての経験である。 ドッシリとした乗り味に、上り坂の勾配を忘れさせる力強さ。 筆者の愛車と並べると大きく感じるが、現代の目で見るとR32 スカイラインGT-Rはコンパクトである。 車内はベース車と同じ、5ナンバーサイズであることも手伝い、運転をする際には大きさを感じさせない。 この点も、今もなお第一線を突き進んでいる、理由の一つなのかもしれない。 ターンパイクの頂上に到着し、ラウンジで休憩をすることとした。 お互いのクルマを運転した感想、さまざまなクルマの話題で会話は尽きないのであった。 ■帰路のルートは選び放題! 時間はあっという間に過ぎ、帰路につくこととなった。 箱根の頂上から、首都圏へのルートは複数選択肢がある。 ・ワインディングを楽しみながら、湯河原方面へ下り海沿いルート・御殿場方面へ下り、アウトレットなどでお買い物を楽しみ、東名高速ルート・箱根駅伝で知られる、国道1号線を下り、小田原経由ルート 他にも意外とルートはあり、お気に入りのルートを見つけることができるかもしれない。 ■猛暑前に楽しもう! これからのシーズン、気温が上がり、クルマにもオーナーにも厳しいものとなる。 旧車となると、猛暑は思わぬトラブルに見舞われるリスクも考えられる。 今回、首都圏に住む読者の方にはピンとくるであろうルートを紹介させていただいた。 読者の方々も、地元付近のツーリング・ドライブルートを開拓して、気温が高くなる前に、愛車との語らいをぜひ楽しんでいただきたいと思う。 [ライター・撮影 / お杉]

旧車乗りには必須の相棒!? 普段乗り用探しに奔走す

スバル360を購入して24年、セリカLBを購入して20年。 ハードボイルド作品の主人公のように、旧型車をカジュアルに乗り回すキャラに憧れ、この20年はいろいろなトラブル、不具合、経年変化と戦いながら戦いながら、筆者の日常の相棒として頑張ってくれていたのですが・・・。この何年かは、1年で整備工場に入庫している時間が長いため(酷いと数か月~半年もザラ)、ほとんど代車ですごしていたり、時には保険の代車特約で現行モデルのコンパクトカーを期限いっぱいまで借りたり…。 スマートキーにBluetooth対応ナビが装備された今のクルマは、本当に便利だなと感心するありさまです。 整備工場の代車がないときは、格安のマンスリーレンタカーを借りたりしていました。 いよいよセリカLBも普段乗りから退役させ、現状で車体価格一桁万円に収まるかどうかくらいの軽自動車を普段乗りに・・・と考えはじめたのが昨年の夏ごろでした。 ■経年劣化との戦いに敗北 ちょうど 「後世に残せるかは現オーナー次第!ネオクラシックカーを持つ覚悟とは?」(https://www.qsha-oh.com/historia/article/be-prepared/) 「手に入れて20年!スバル360とセリカLBが直面するレストア問題」(https://www.qsha-oh.com/historia/article/celica-subaru-restore/) を執筆していた時期です。 その稿に思わず「経年劣化に慈悲はない」と書きましたが、実はこのころから「経年劣化との戦いからの撤退戦」を考えるようになっていきました。 昨年末、エンジンオーバーホールからセリカLBが戻るものの、その翌月には早くもオルタネーターが寿命を迎え、さらにオルタネーター交換時、ヒーターホースのジョイント部分のパイプの腐食部分から、クーラント漏れが発生していることが発覚しました。 前述の稿に書いたように「もはや、次はいつどこの部品が壊れるのか、主治医の整備工場の社長ですらまったく予想がつかない」という状態に陥ったのが今年の2月。 最悪なことに、冷却系の不具合が出てるところに水温計まで動作不良を起こし、常にクーラントの残量を気にする必要があるものの、頼りの水温計はまったくアテにならず。 予備のクーラントを携行し、エンジン停止時にクーラントの残量を確認しなければならないという事態にまでいたったのです。 整備工場の社長に聞くと、「ジョイントのパイプ部分がリプロ品で手に入れば、片手で収まる工賃で3~4日あれば直せるが、部品が手に入らなければラジエター屋で現物から採寸して作ってもらう必要があり、金額も納期も全く読めなくなる」とのこと。 あいにく18R-G車用のヒーターパイプのリプロ品は存在せず(注:1600ccの2T-Gエンジン車用のヒーターパイプはTHサービスで入手可)、さすがにまた何か月も代車を借りっぱなしで直るまで預けるという気にはなれません。 これから気温があがっていくことを考えると、クーラントをつぎ足しながら「だましだまし」乗るのにも抵抗を感じます。 なにより、ここでジョイントの修理を出したところで、相手は50年も前のクルマです。 その後、問題なく乗り続けられるとは限りません。 ジョイントの修理費用と、普段使いの格安中古車を天秤にかけたうえ、ついに自分の友人にいつものファミレスで「もう、自分もいよいよ旧車の普段使いからドロップアウトする」と宣言したのが3月の某日でした。 ■普段使い用マシーン探し 普段乗りに関しては、そこに趣味性を求める気もなく、以下の条件をあげました。 ・維持費、燃費が安く、登録手続きの簡単な軽自動車・趣味性は求めないとは言いつつも、やっぱり好みでMT車は外せない・ボディ形式は軽トラック以外。ワンボックス、トールワゴン、ボンネットバン、セダ ンetc...エアコンさえあればメーカー車種、年式色装備、問わず・金額は現状・車体費用が出来れば1桁万円に収まるかどうかくらい。名義変更、車検、車庫証明は自分で手続きして極力安く済ます・安物買いの銭失いはある程度覚悟の上 また 【この出物に当たると嬉しい枠】・エブリイ、ハイゼット、サンバー等の軽ワンボックス・パジェロミニ、デリオスキッド等の軽SUV 【これは絶対無理だろう枠】・アルトワークス、ジムニー、ミラジーノ等の趣味性の高いモデル・スバル(旧富士重工)内製軽乗用車、ヴィヴィオに至っては90年代のスバル360みたいなヴィンテージ価格 といった車種の候補も。 いざ中古車サイトで探してみると、近年の中古車の高騰ぶりは聞きしに勝るもので、バブル状態のヴィンテージモデルはもちろん、新車の供給不足で高年式のモデルは新車と変わらないプライスタグを下げています。 その影響は低価格帯の車両にも影響しているようで、新車の納車が間に合わない、経済不況でとにかく安いクルマが欲しいという需要が多いのか、激安中古車が皆無、5万円以下の激安中古車は全滅というありさまです。 あくまで筆者の私見ですが、最近は中古スポーツカー高騰の影響か、ボディタイプ問わず安価なMT車にスポーツ走行目的の需要があるようです。 軽自動車などの低価格帯のMT車ですら高くなるという傾向が感じられました。 人気のモデルで、高年式で走行距離が少ない車両ならば総支払額で50万円を越えるのはザラ、車齢10年走行距離10km越えでようやく総支払額20万円以下という感じです。 筆者の住む愛知県では、総支払額10万円以下の売り物はほぼ全滅、まれに遠方でMT車でギリ両手で収まるかという出物があっても、陸送費のほうが高くつくというありさまでした。 東海三県でMTの軽となると、どうしても総支払額で20万円近くになります。 登録や車検は自分でするので、現状で車両価格だけで売ってほしいといおうにも、総支払額に粗利が乗っているためそれも難しいという話です。 ためしに予算オーバーの30万円以上で見てみると、高年式の軽ハイトワゴンの売り物が出てくる一方で、ダブルタイヤのマツダ ボンゴバンのMT、「スポーツ」ではない一般グレードのスズキ スイフトのMT、果てはBE/BH系スバル レガシィのMTまで出てくる始末。 いかに、維持費が経済的な軽自動車が、低価格帯中古車のボリュームゾーンになっているかが垣間見えます。 ■縁あって思わぬ出物は思わぬ所から 昨年から再開したスバル360のレストアで、そろそろ部品調達の相談をしようと、昔お世話になったスバル360専門店に行ったときのことです。 なにげなく「普段乗りにMTの軽自動車を探してる」なんて話をしたところ、「MTの軽?前俺が乗ってたR2のMTなら、去年一時抹消してそこに置いてあるぞ」と・・・。 まさかの、一番期待してなかった(無理だと思っていた)旧富士重工(現SUBARU)内製末期の軽乗用車の出物が思わぬ身近なところから。 まさに灯台下暗し・・・。 R2のMTモデルとしては最上級グレードのR(機械式スーパーチャージャー付のSはCVTのみ)、STiの純正エアロや、Sグレードのバンパーとアルミホイールという組み合わせ。 あとになって、Bluetooth対応の地デジナビにHIDまでついてることを知ったときは、むしろ面喰いました。 もとは関東のオーナーがワンオーナーで使用していた個体を、スバル360専門店の社長が普段使い用にゆずり受け、5~6年ほど使用したそう。 ところが最近腰が調子悪くなり、MT車の普段使いをやめて一時抹消。 ネットオークションに出すか業販に出すかを考えあぐねていたところへ、筆者がMTの軽自動車を普段乗りに欲しいとやってきたわけです。 走行距離は17万kmを越えていましたが、2オーナーで、前オーナーはスバル360専門店の社長なので、出どころは悪くありません。 売る側としても、スバル360をDIYレストアしている愛好家へ託すというのは、悪い話ではないとのこと。 現状販売で引き取り、登録、車検の手続きは自分でするので、車両価格でとお願いしたところ、両手で収まる金額とはいきませんでしたが、予算の上限+αで話がつきました。 富士重工内製時代の軽MTで、STiエアロをはじめとするオプションがついていることを考慮すれば、むしろ破格と言ってもいいかもしれません。 ■クルマというのはつくづく縁 因果なもので初めての愛車となり、現在DIYレストア中のスバル360を購入(正確には委託販売)した店で、20年以上も経ってからスバルの軽自動車を買うことになるとは思いもしませんでした。 色も青で(購入時は純正のシャンパンゴールドから青に塗り替えられた状態)、スバル360をリバイバルしたデザインのR2というのも、なにかの縁かもしれません。 [ライター・撮影 / 鈴木修一郎]

ニュージーランド国内最大級の旧車イベント「Ellerslie Car Show」

「バックヤードビルド」文化が脈々と受け継がれ、レストアが日常にあるニュージーランドの旧車文化とは一体どんなものなのか。 その一端を伝えるべく、去る2023年4月23日、オークランドにて開催された旧車イベントをレポートしたい。 4月下旬は、夏時間(Daylight Saving Time)を終え、日照時間が短くなり、落ち葉が地面を美しく彩り始める季節。 いわば日本の10月頃だと思えばよいだろう。 会場のところどころに出店した、コーヒーや軽食のフードトラックの前には行列ができ、のどかな時間が過ぎる秋のフェスティバルの様相だ。 曇り空ではあったが、雨がぱらついたのも一瞬で、奥さんが持たせてくれた昼食のお弁当を食べたころには晴れ間がのぞくなど、十分に合格点を与えられる天気だった。 なお、今回の記事においては、定義が曖昧な「クラシックカー」、「ネオヒストリックカー」などといった呼称をあえて使わず、全編を通じて「旧車」と表現させていただく。 ■半世紀以上の歴史を誇るイベント 1972年から続く「Ellerslie Car Show(エラズリー カーショー)」は、ニュージーランドの旧車好きにとって、目玉イベントだ。 毎年2月の第2日曜日に開催されることが通例になっているが、第51回目となる今回は、サイクロン「ガブリエル」を受け、4月23日に延期されての開催となった。 洪水の様子は、日本のメディアでも報道されたので、ご記憶の方も多いだろう。 さらに、昨年はコロナ禍で中止となったので、実に2年ぶりの開催であり、ファンや関係者にとっては「感慨もひとしお」だ。 近年はオークランド・エラズリーのサラブレッドのレースが行われる競馬場「Ellerslie Racecourse」を会場として利用している。 今現在は、レーストラックの改修工事を行っているため、競馬はおこなわれていない。 ■旧車コンクール/競技会の概要 ショーの中心となるのは、「The Intermarque Concours d'Elegance(インターマーク コンクール デレガンス)」という旧車の出来栄えの優劣を争うコンクールで、審査/採点は、ボディパネルやエンジンなど多岐におよび、国際基準に準拠し、極めて総合的である。 競技部門は以下の4つ。 ⦁ チームイベント(Team Event)⦁ マスタークラス(Master Class)⦁ サバイバークラス(Survivor Class)⦁ 50-50-50 「50-50-50」を除くコンクール出展車輌は、パレードリング/ステーブル(日本では「パドック」と呼ぶ)に並べられ、審査がおこなわれる。 会場に来る前は、「なんで競馬場?」と疑問に思っていたが、パドックはコース入場前に競走馬が「きゅう務員」にひかれてゆっくりと歩いてまわり、競走馬を落ち着かせるだけでなく、馬体の状態などをじっくりと確認する施設。 クルマはいわば「現代の馬」と思えば、妙に納得がいく。 チームイベントは「チーム戦」、マスタークラスは「個人戦」であり、出展するカークラブが、出来の優れた車輌2台で勝負するのか、他を圧倒できる強力な1台で勝負するのかという違いだけで、採点システムは同じである。 ご想像のとおり、どちらに出展するかという判断には、クラブ同士の駆け引きがある。 なにしろ、同一車輌の2度目の出展は許されないのだ。 それだけに、これに賭けるレストアラー(修復士)の想いは凄まじい。 結果、出展車輌はとてつもなく綺麗だ。 サバイバークラスの勝者は、「ベストサバイバー」と呼ばれる。 その名が体を表すとおり、レストアされていないことが参加条件で、古ければ古いほど、原型を維持していれば維持しているほど、加点が多く入る採点システムになっている。 なお、製造から35年以上経過したクルマだけが参加できる。 「50-50-50」は、出展者は50歳以下、車輌も50歳以下、さらに総費用も50千NZドル以下という制限が設けられ、将来のレストア後継者を育成することが目的といえるカテゴリー。 採点の特徴として、車輌底面とオリジナリティ(原型への忠実性)は対象外となっている。 イベントの継続やレストアの将来を見据えた非常に有益なカテゴリーだと感じた。 なお、コンクール結果の詳細は、運営サイトに掲載されているので、そちらをご覧いただきたい。(https://www.concours.org.nz/concours-delegance.html) ■「クラブ展示」という名の世界旅行 コンクールを周りから支えるのが、クラブ展示(Club Displays)だ。 80を超える参加クラブが、今回のテーマ「The World of Wheels」にちなんで、国別展示をおこなった。 会場を歩くことで、各国を周遊する世界旅行となる訳だ。 これも競技であることから、民族衣装や食も含めた各国のプレゼンテーションも加わり、栃木県にある東武「ワールドスクウェア」のクルマ版とも考えられ、とても楽しかった。 以下、その全てを網羅はできないが、ぜひ、世界旅行の感覚を味わっていただければ、嬉しい限りだ。 ●イギリス(United Kingdom) イギリス植民地だったという歴史も影響し、もっともエリア面積が大きく、扱いブランド数も他を圧倒していた。 世界一美しいクルマとも評されるジャガー「Eタイプ」、BMW傘下で復活するという噂のトライアンフ、「ボンドカー」の常連アストン・マーティン、シティーハンター(冴羽 獠)やミスター・ビーンの愛車でもあるローバー「ミニ」など、とにかく展示台数が多い。 個人的には、フォード欧州が製造販売し、80年代後半にツーリングカーレースで世界的に活躍した、シエラのスポーツモデル「シエラRSコスワース」がハイライトだった。 ●フランス(France) エリアに入るや否や、クルマのデザインや色合い、またその佇まいから、気品やオシャレな印象を受けるのだから、文化とは不思議なものだ。 車高の落ちたハイドロ系のクルマも異彩を放っていたが、2CVの可愛さが際立っていた。 ●イタリア(Italy) エリアに入ると最初に感じたのは、単純だが「赤い」ということだ。 フェラーリやランボルギーニには、屋根付きの特設展示エリアが設けられていた。 当然のことながら、やはり敷居の高さは特別だ。 ●スウェーデン(Sweden) ボルボといえば、「戦車のように硬くて安全」を売りとする、その無骨なイメージがあったのだが、1960年代にこんな流麗なクーペを製造していたとは知らなかった。 ●ドイツ(Germany) メルセデス、BMW、ポルシェ、VW、アウディなど、日本でも見慣れたブランドばかりで、ここでもイギリスの次にエリア面積が大きい印象だ。 ドイツ車は、筆者自身も所有経験があり、300kmを超えるようなドライブ旅行(グランドツーリング)を前に選択肢があるのであれば、間違いなくドイツのステーションワゴンを選ぶだろう。 個人的には、トランスアクスルを使い、重量配分の最適化を図ったFRポルシェと、スキーのジャンプ台を駆け上がる衝撃的なTVコマーシャルや、WRCに4WDの時代を持ってきたアウディ「クワトロ」が大好きだ。 ●アメリカ (United States) 超大国のアメリカといえば、やはり、ハリウッド映画やテレビドラマで活躍する姿を見るたびに欲しくなる、フォード「マスタング」やシボレー「コルベット」などが中心だ。 ● ニュージーランド(New Zealand) 「ニアセブン」といえば、イギリスのケータハムや南アフリカのバーキンなどは知っていたが、お恥ずかしい話、ニュージーランドのフレイザー(Fraser)は初耳だった。 こういう、シンプルで純粋な後輪駆動のライトウェイトスポーツカーには、尊敬の念を抱くとともに強く惹かれる。 ●日本(Japan) 母国は、やはり特別だ。 なかでも気合いを見せていたのは、MX-5クラブの展示。 変な着物姿だったりと、いくつかのディテールには「?」マークであったが、ここまでの愛情を見せてくれているのだから、単純に「ありがとう」だ。 Zクラブの展示では、前期型から一転、全体を丸めた上で、近未来的な横長テールランプを採用した、筆者の大好きなZ31後期型が2台も拝めたのには心が弾んだ。 ■裏話(Inside Story) 実は、この1978年式のスバル「レオーネ」の出展を予定していたオーナーに海外出張が舞い込み、筆者は車輌の搬入出を依頼された「棚から牡丹餅」の参加だったのだ。 当日の早朝、オーナー宅に着くと、奥様がガレージ(本当はガラージと発音する)を開けてくれ、「レオーネ」とご対面となった。 事前のアドバイス通り、チョークを半分程度引き、セルモーターを回したところ、水平対向エンジンが問題なく始動した。 数分経過しても、アイドル時のエンジン回転は、やや不安定だったが、走り出すとトルクも低回転から十分にあり、クラッチ操作にも特段の配慮は要らなかった。 車速が上がるとステアリングも軽くなり、非常に軽やかに走行した。 車輌重量が800kg程度と、現代のクルマからすれば、超軽量ボディなのだから当たり前か。 会場にて展示が始まると、年配であればあるほど、気兼ねなく話しかけてきた。 面白かったのは、何度もフロントフェンダーの「Front Wheel Drive」という誇らしげなバッジに「ツッコミ」を入れられたことだ。 それだけ「スバル=AWD」というブランドイメージを確立しているのだから、大したものだ。 帰りは、気温が落ちたからか、エンジンがご機嫌斜めで、信号待ちする度にストールする危機に。 チョークを引いたり、アクセルを煽ったりと、スリル満点の帰路となった。 キャブレター調整が楽しいという崇高な旧車オーナーも多いのだろうが、少なくとも、筆者はこれが楽しいと感じる「変態」ではないようだ。 電子制御による燃料噴射テクノロジーのありがたさを再認識させてもらった。 ■最後に ニュージーランドへ渡航されるのであれば、この「Ellerslie Car Show」が本来開催される2月上旬を心からオススメしたい。 そもそも10月~3月は日照時間が長く、活動時間が長くとれる夏時間であるだけでなく、たった20NZドルの入場料で、「世界旅行」もついてくるのだから。 [ライター・撮影/tomato]

大発見!野球の9つのポジションに当てはまる国産旧車たち

日本人は男女問わず「野球好きだ!」。 そう実感したのが2023年3月に開催されたWBC。 大谷翔平選手をはじめ、サムライ戦士たちの躍動と興奮を受け継ぐように、現在プロ野球も大盛り上がり中。 そんななか、ふと思った。 「野球のポジションを連想させるクルマがあるじゃないか」と。 これは……大発見だ! 国産旧車でポジション別に挙げていきたい。 ■チームのカギを握るピッチャー。Z33がそれにぴたりとハマる! まずは野球という試合に挑むにあたり、カギになるのがピッチャーだ。 勝つか負けるかピッチャー次第、といっても過言ではなく、クルマに当てはめればメーカーの顔であり、売れてもらわなくては困る、という存在。 ならば、2002年登場の日産フェアレディZ(Z33)こそ、ピッチャーにふさわしいだろう。 やや荒っぽいが心地いいサウンドの3.5L NAエンジンを搭載し、速球派ピッチャーばりの加速を味わえるモデル。 Z32の発売終了から、長らく続いたフェアレディZ消滅期間からの「奇跡の復活劇」は、あの巨人・桑田投手の復活登板を彷彿させる!(古いか…) 次はキャッチャー。 扇の要とされるポジションで、どっしり構えてぶれずにチームをまとめる役割がある。 そのキャッチャーはズバリ、トヨタ14代目クラウン(2012年)だ。 先代からガラリと顔を変え、特にアスリートのギザギザデザインのグリルは「奇抜すぎて違和感あるなぁ」と、皆感じていたもの。 しかし、数年経つと自然となじんでいく…。 「これがクラウンの顔だ」と、どっしり構えて発売したトヨタの戦略も含めて、まさにキャッチャーの姿だ。 ■背が高くテクニックも必要なファースト。ならばデリカ・スペーシアギアだ ファーストはやや地味な存在ながら、内野手からの送球を確実に受け取るテクニックが要り、高い送球をキャッチする必要もあるので「背の高い選手」が理想的。 背の高いミニバン界でもトップクラスの、三菱デリカ・スペーシアギア(1994年)に登場していただこう。 なにせ全高2070mmですから。 加えて、パジェロゆずりの4WD性能もあり、走りのテクでも見せる! 右に左にと軽快に動き回り、打球を処理するのがセカンドだ。 求められるのは軽さと俊敏性。 それはもう、ホンダビート(1991年)で決まりだ。 軽自動車でありながらミドシップ、四輪ディスクブレーキという本格スポーツ。 捕球が難しいゴロに対しても「着実に止まり」ファーストへ投げる。 四輪ディスクブレーキが効いている、ということだ。 ■花形ポジションのサードにつくのは、やはりR32 GT-Rしかいない サードは、あの長嶋茂雄選手よろしく花形ポジション。 守備で魅せて打撃でも魅せる。 なぜか3~4番打順のホームラン打者が多く、まさしく日産R32スカイラインGT-R(1989年)そのものではないか。 2.6L、直6DOHCツインターボという心臓を持ち、6速スロットルチェンバーなど、先進のメカニズムを搭載。 その走りのパフォーマンスと張り出したフェンダーやウィングで武装したスタイルは、まさにスポーツモデルの花形。 今でも圧倒的人気を誇るR32は、やはり長嶋茂雄さんに似ているし、現役選手ならヤクルトの「村神様」級の存在だ。 セカンド同様、俊敏性が求められるポジションがショート。 足さばきが重要となるが、ならば、開発時に欧州の道路を徹底して走り込んだという、スズキ2代目スイフトスポーツ(2005年)にショートについていただこう。 超人気の現行モデルの基盤を築いた世代といっていいモデルで、1.4L、直4DOHCながら1060kgという軽さもあり、狙ったラインを思いのまま走行できる爽快感がある。 やはり、狙った打球を確実につかむ、ショートのポジションがお似合いだ。 そうそう。コスパのよさはこの2代目も同じだが、プロ野球のショートでコスパのいい選手は……いないかもしれません(汗)。 ■人馬一体の走りでどんな打球にも追いつく「球際の魔術師・ロードスター」 続いては外野のポジション。まずはレフト。 ライン際に痛烈な打球が飛んでくる場合も多く、足の速い選手が理想的なポジションだ。 ここは、スバル3代目インプレッサWRX STI(2007年)の出番だろう! インプレッサWRXシリーズのなかでも人気を誇る3代目で、発売当初のハッチバックに加え、4ドアセダンも設定。 どちらも筋肉系のスタイルで格好いい。 まさにレフトにつく選手とかぶる。 2L、水平対向4気筒ターボは最高出力308psと実にパワフル。この出力をもって打球を追う。3代目インプレッサWRX STIなら任せて安心。エラーなどするはずもなし! 外野の守備、その要となるのがセンター。 なにせ、前後左右に打球がどんどん飛んでくる。 それを軽やかに走り、キャッチしなければならない。 このポジションに似合うのは、マツダ初代ロードスターしかいない。 軽量で強靭なフレームを採用し、1.6L、直4DOHCを縦置きに搭載。 意のままに走れる「人馬一体」感で痛烈な打球も、風を切りながらキャッチ! うん、サマになること間違いなし。 ■驚きの好燃費でイチローのように長く「走り続ける」プリウス そして、ライトを守ってもらうのはトヨタ3代目プリウス(2009年)。 予約受注がものすごい数で、発売されてからも長らく月販台数1位に輝いていた超人気モデル。 その人気のさまは、ライトといえばこの人、イチロー選手を彷彿させるほど。 新開発のハイブリッドシステムTHS-Ⅱを搭載し、当時の10・15モード燃費で38.0km/L。 この驚くべき数値で、イチロー選手同様にず~っと、なが~く走り続けたのである。 ……以上。 「野球のポジションを連想させる9台の国産旧車」を、個人的主観で取りあげてみたが、野球選手のアグレッシブな動きをイメージさせるモデルばかりじゃないですか! と判明。 秋まで熱く続くプロ野球を観戦しながら、選手たちにクルマをカブらせてみることも一興かもしれない。 [画像・トヨタ,日産,ホンダ,マツダ,三菱 / ライター・柴太郎 ]

日本アルミ弁当箱協会会長の「ちょっと斜めから見た旧車たち」Vol.12

■第12回 ~アルミ弁当箱と旧車の意外な関係~ どうも!「日本アルミ弁当箱協会」会長のマツド・デラックスでございます。 「旧車王」連裁12回目となりました。 今回は「スーパーロボット マッハバロン」から、「アルミ弁当箱と旧車の意外な関係」を語って行きたいと思います! ■~アルミ弁当箱に描かれない車両達 その7~ アルミ弁当箱には特撮やアニメ、漫画などたくさんのヒーローが描かれます。 そして、そのヒーローを助ける人間達の武器や、戦闘用のメカ等も描かれるわけです。 そのなかでも比較的多いのは、空を飛ぶ戦闘機が数多く描かれていますが、活躍が地味(?)な車輌は描かれていることが少ないようです。 今回もあえてそんな車輌たちに注目していきたいと思います。 今回「スーパーロボット マッハバロン」から、「フェアレディZ(S30)」「コルト1100F」「スズキジムニ(360CC)」をお送りいたします。 ■~ノーマルでも注目度抜群の車達が!マッハバロンの「マッハトリガー」~ 私は「レッドバロン派」ではあるが(そんな派閥はない)、「マッハバロン」は圧倒的に個性豊かなクルマが登場しました。 その中でも、当時ノーマルですら個性豊かだった日産の「フェアレディZ(S30)」をベースに作成された「マッハトリガー」は、本当に空を飛びそうなデザインでした。 しかし、このコラムでも書き続けているのですが、ベース車両が明確にわかる国産車は、アルミ弁当箱に描かれることはほぼありません。 もちろんプラモデルや超合金は発売され大人気に。 マッハトリガーが描かれているアルミ弁当箱が発売されていたら、きっと大人気になったことでしょう。 (写真は432ですが、まさか432をベース車にはしなかったですよね?) ■~脇役もキラッと光る名車揃い!~ マッハバロンの特撮車輌選定をされた方は、なんてセンスの良い担当者だったのでしょうか? 劇中で登場する脇役のクルマたちを見ると、勝手に想像してしまいます。 「スズキジムニ」にうる覚えなのですが、「コルト1100F(800だったらごめんなさい)」などが登場していました。 ただ、コルト1100に関してはどのシーンで登場していたかが、記憶があやふやで申し訳ありませんが・・・、確かに出ていたのはマッハバロンで間違いないと思います。 このクルマも今見ると、本当に劇中用にデザインされたようなクルマでした。 現在でも大人気の「ジムニ」。 そのルーツである「LJ10型(20かもしれません)」が登場していました。 特に幌をはずして劇中で乗っていたイメージが強く、主人公やKSSの隊員たちが主に使っていました。 その他にも、当時の名車が結構活躍していたのがこのマッハバロンだったので、レッドバロンのようにアルミ弁当箱の図柄にも使って欲しかったです! KSSといえば、現在では「幻の特撮女優」の「小杉愛隊員」こと「木下ユリ」さんが大好きでした。 ぜひ、いろんな意味でDVDでご覧になってください! ■~おまけ~ 個人的な趣味ではあるのですが、私は特撮やアニメの「エンディングテーマ」が大好きなんです。 このマッハバロンのエンディング曲である「眠れマッハバロン」は、私の中の「三大泣けるエンディング曲」のひとつとして、カラオケでも涙なしでは歌えません! ちなみに他の2曲は「一休さん」の「ははうえさま」と、「はじめ人間ギャートルズ」の「やつらの足音のバラード」です。 みなさまはどのエンディング曲がお好きですか? 今回は最後は私の趣味丸出しの、アニメエンディング曲で締めるという暴挙をお許しください! また、王道ライターのみなさまとは違った角度でのコラムをお送りしたいと思います。 よろしくお願いいたします。 そして「旧車王」共々「マツドデラックスコレクション アルミ弁当箱図鑑」もよろしくお願いいたします。 アルミ弁当箱を展示して欲しい、アルミ弁当箱の貸し出し、トークショーやイベント等と、ご要望のある方もぜひお声をかけてください。 ●アルミ弁当箱図鑑 厳選50 ーマニア編ー マツドデラックスコレクション (ヴァンタス) https://www.amaZon.co.jp/dp/4907061471 そしてなんと!この私に映画出演のオファーがありました! 「路恋人」監督の「ぜんぶ朝のせいだ!」にちょこっと出演させていただきます。 詳細が決まりましたらまたご報告させてください! ●映画『ぜんぶ朝のせいだ』オフィシャルTwitterhttps://twitter.com/morningall2023 ●映画『ぜんぶ朝のせいだ』特報https://www.youtube.com/watch?v=vg0LHPEM6Ss [画像/日産,スズキ,,三菱・撮影/ライター マツド・デラックス(山本圭亮)]

カローラの最新リセールバリュー!旧車買取専門店が高く売るコツを解説

1966年にデビューしたトヨタ カローラは、現在もその名が続く歴史あるモデルです。今回は、カローラのリセールバリューや高く売るためのコツを紹介します。カローラの売却を検討している方は参考にしてみてください。 カローラのリセールバリューのポイント トヨタ カローラのリセールバリューは、世代やグレードなどによって異なります。 さまざまなバリエーションがあるカローラの中でも、FR方式のスポーツモデルや現存する台数が少ない希少なカローラは、高価買取されている傾向があります。そのため、相場を算出するのが難しいのが実情です。 それぞれで査定額が異なることから、まず旧車を専門としている旧車王に連絡して、査定することをおすすめします。 どんなカローラが高く売れる? ここからは、カローラの中でも高く売れる車輌の特徴を紹介します。 ブラック・ホワイト・パール系のボディカラー 人気ボディカラーのカローラは高く売れる傾向があります。人気のボディカラーはブラック・ホワイト・パール系です。 人気のオプションがついている 人気オプションが装着されているカローラは高く売れるでしょう。また、モデルによっては、社外品が装着されていても高く売れることがあります。詳しい査定額を知りたいときは、まず査定を受けてみることをおすすめします。 駆動方式がFR カローラの中でも駆動方式がFRの車輌は高価買取されやすいと言えます。カローラにFRが採用されていたのは、5代目(AE86レビン/トレノを含む)までです。FR方式のカローラは、コンパクトでありながらFRならではの走りも楽しめる旧車として、現在でも高い人気を誇っています。 カローラの魅力と歴史 トヨタ カローラは、1966年にデビューし、日本のモータリゼーションを支えてきたモデルです。その後、1970年に2代目、1974年に3代目、1979年に4代目、1983年に5代目、1987年に6代目、1991年に7代目、1995年に8代目、2000年に9代目と歴史を重ねてきました。 カローラシリーズの中でも、とりわけ人気が高いのが5代目カローラのスポーツモデル「カローラレビン」です。AE86の愛称で親しまれるカローラレビンは、コンパクトなFRスポーツモデルとして今でも高い人気を誇っています。 日本のモータリゼーションを支えたカローラの主なスペックは次のとおりです。 【カローラの主なスペック】※1966年初代カローラ デラックス ボディサイズ 全長3,845mm×全幅1,485mm×全高1,380mm エンジン 1.1L(1,077cc)直列4気筒 トランスミッション 4速フロアシフト

所有しているからこそ分かる!旧車に乗る「5つの醍醐味」とは?

私は、Z32専門店を営む店主ですが、オーナーの一人でもあります。 私自身が、このクルマに乗ることで、お客さまにもその楽しさをお伝えしています。 長年乗っていますが、不思議と他車に乗りたいと思ったことがありません。 どんなにクルマが進化しても興味が湧かず、Z32に乗っていきたいのです。 では、その醍醐味とは何でしょうか? 改めて、考えてみました。 ■醍醐味1:とにかくカッコイイ!他車に目移りしない! これは手前味噌ですが(笑)、とにかくZ32がカッコいいのです! もちろん仕事抜きで! 何らかの魅力がなければ、ましてやカッコ悪ければとっくに乗り換えていますよね? その魅力がいつまで経っても変わることがなく、他車に目移りしないのは私自身も不思議です。 と同時に、いつまでも飽きることがなく、そして魅力が色褪せない存在(私にとってのZ32)に巡り逢えた幸運に感謝しています。 ■醍醐味2:自分だけの愛車!所有欲や優越感が半端ない! 自分だけのクルマという実感があります。 豊田章男氏が「クルマは“愛”がつく工業製品である」と語っていましたが、まさに「愛車」です。 毎日のように接する冷蔵庫や洗濯機などの「白物家電」に愛着があっても、それとは別の感情のように思えます。 しいていえば、愛用のカメラや自転車、オーディオなどの趣味の世界と同じカテゴリーではないでしょうか。 しかし、買い替えたり、数が増えていったり‥と、ひとつのものだけを長く使うケースは意外に稀のように感じます。 こんな所有物はなかなかありませんよね? その感覚がいつまでも色あせず、所有欲や優越感が継続するのは不思議です。 ■醍醐味3:クルマであってクルマじゃない!いつまでも連れ添いたい! クルマであってクルマでない感覚があります。 ポルシェを語る際に「最新は最良」という表現がよく使われますが、これは他のクルマにも当てはまると思っています。 機械として進化したものがベストであり、最新モデルに乗りつづける、乗りつづけたいという欲求は(ステータス云々はさておき)至極真っ当です。 しかし、最新モデルに魅力を感じない、敢えて不便で、最新モデルと比較していつ故障するかも分からない旧車にこそ魅力を感じる方がいます。 機械である以上、それは気のせいでしかないのですが、ときにまるで意思を持っているかのような錯覚に陥ることがあります。 デジタルではなく、機械というより、どこか人間味がある。 ハイレゾオーディオより、レコード(または蓄音機)が奏でる音に魅力を感じる方と似ているかもしれません。 その雰囲気がいつまでも失せないからこそ、連れ添っていきたいと思うのです。 ■醍醐味4:大事に乗らなきゃ!オーナーとしての志が高まる! オーナー次第でクルマのコンディションが大きく変わるのが旧車の世界。 それだけに「大事に乗らなきゃ」という愛車精神のようなものが自然と生まれます。 これぞ旧車の醍醐味と感じるか、煩わしいと感じるかによって、古いクルマに対する向き不向きが見えてきます。 私の場合、その気持ちがいつまでも失せず、オーナーとしての志が高まっていくのを実感する日々です。 ■醍醐味5:同じクルマを乗る仲間との出会いも!連帯感が生まれる! クルマはコミュニケーションツールとおっしゃるお客様がいらっしゃいます。 Z32を所有していなければ、Z32を生業とするような仕事を選んでいなかった確率が高いでしょう。 仕事であっても、同じクルマを乗る仲間と出会いが嬉しいです。 年齢を重ねるに連れて、友だちが作りづらくなりがちです。 しかしクルマという共通言語があるおかげで、年齢や世代を問わず、それぞれに人生を歩んできた方たちと知り合うことができます。 そして、クルマを介して知りあった仲間たちとは、一生の友だちになれるほどの連帯感が生まれるのが不思議です。 ■まとめ 一期一会で出会ったクルマを愛し、大事に乗ってゆく。 その価値感こそが、最大の醍醐味ではないでしょうか。 旧車は、今のクルマにないスタイル、雰囲気、味わいが堪能でき、一生飽きることのない素晴らしい存在です! ・ホームページhttp://www.Z32-Zone.com/ ・Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Fairlady-Z32-Proshop-Zone/286263454768481 ・Instagramhttps://www.instagram.com/Z32_Zone.omura/ ・YouTubehttps://www.youtube.com/user/ZoneZ32 [ライター・撮影/小村英樹(Zone代表)]