目次

ホンダ初の4輪自動車「T360(さんびゃくろくじゅう)」を修理すると聞き、復活するまでの密着取材の機会に恵まれた。

聞けば1台の部品取り車の部品を2台で共有しながら、不具合を解決していくのだという。

T360の存在は把握していたものの、筆者が実車にふれたのは初めて。

見た目の愛らしさに魅了され、注ぎ込まれた技術に圧倒された。

今回の修理の過程を前編と後編に分け、T360の魅力とともにお伝えしていく。

■ホンダが初めて市販した4輪自動車 T360

T360は、2輪メーカーだったホンダが4輪業界へ進出した際、初めて市販された4輪自動車。

1963年から1967年という4年間で生産されたセミキャブオーバーの軽トラックだ。

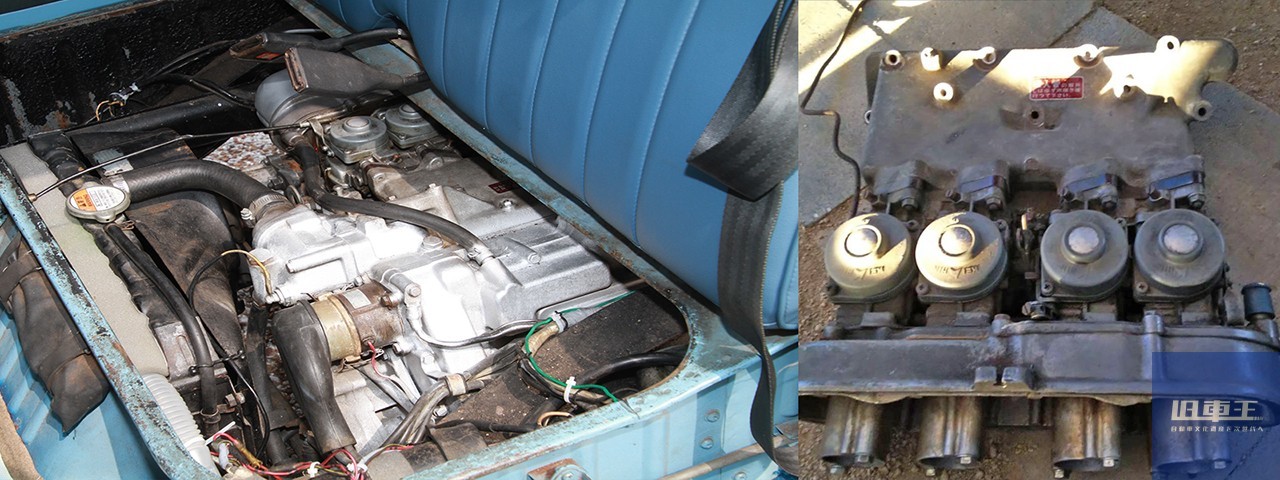

エンジンを15度に寝かせて座席下に搭載するミッドシップとなっている。

もともとオートバイレースやF1(第1期)に携わって経験を積んだ技術者たちがその技術力を注ぎ込んでいるため、当時の商用車としてはありえないメカニズムで高性能を誇った。

●開発の背景

高度経済成長期の1961年、当時の通産省から「特定産業振興臨時措置法案(特振法案)」が提出された。

国際競争力の弱い産業の強化を図るべく、「自動車」「特殊鋼」「石油化学」を特定産業に指定し、各自動車メーカーを統合して3社に絞ることにした(結果的には廃案となった)。

当時ホンダは2輪車業界で成功をおさめていた。

マン島TTレースを制覇。

小型オートバイのスーパーカブが大ヒットしていたが、4輪車の実績がなかったため特振法案によって新規参入が認められない恐れがあった。

すでに4輪車の開発には着手していたが、法案成立までに4輪車の生産販売実績をあげなければならなくなった。

開発されたのは軽自動車のスポーツカー「S360」と「S500」。そして軽トラックの「T360」。

市場では産業の発展によって商用車の需要が高まっていたことから、T360が「ホンダ初の4輪車」として市販されることとなり、1963年8月に発売された(S500は同年10月発売)。

▲一見ピックアップトラックにも見えるがキャビンと荷台が分かれており、セミキャブオーバー型の軽トラックに分類される。マットなブルーのボディカラーは「メイブルー」と呼ばれる純正色

●レーシングカーの発想でできあがった、日本初のDOHC直列4気筒エンジン

当時の国産車のエンジンは4ストロークOHVが主流で、軽自動車においては2ストローク2気筒が主流だったなか、T360は水冷直列4気筒DOHCエンジンを国産車で初めて搭載した。

同時期の軽自動車が20〜25馬力程度の時代に、最高出力30馬力を8500回転で発生する高回転高出力型エンジンで、ホンダがF1と2輪レースで培ったテクノロジーが活かされていた。

▲初期型はCV型キャブレターを4連で装備[写真提供/吉備旧車倶楽部]

●なぜ残っている個体が少ないのか

1963年から1967年の4年間しか生産されなかったT360だが、現存する台数は約10万台といわれる生産台数に対して極端に少ない。

理由のひとつに、設計変更を繰り返したがゆえの「部品探しの難しさ」があるようだ。

生産当時、現場の声に素早く対応するため、生産中はまとめて改良することをせず、その都度設計変更・改修が加えられた。

そのため同じ部品・仕様で生産された現代のクルマのように、明確なマイナーチェンジモデルがないのだ。

よって、同じ年式の部品取り車があったとしても、部品が合わないことが多々あった。

これがT360の維持・再生を困難なものとしている。

また、現役当時もレーシングカー譲りの高性能で高度な設計であったため、ホンダSF(サービスファクトリー)以外の整備士が修理するには、難度が高かったという問題もあったようだ。

壊れてもすぐに直せて復帰できる実用性がもとめられる商用車、軽トラックだったからこそ残らなかったのだろう。

これがもし生産されなかったS360なら、名車として今も多くの個体が残っていたのかもしれない。

現代のクルマにはあり得ない、別格の生まれをもつT360。

その後、シビックなどのレースでの活躍もホンダのスポーツイメージをさらに高め、T360も「伝説の軽トラ」「スポーツトラック」と呼ばれるようになっていったと思われる。

●純正から「タコ足」!

今回修理した1965年式のT360。エキゾーストパイプの形状は、ご覧の通り純正で「タコ足」であり、F1由来の思想を感じる。

高性能を売りにしたためコスト度外視。市販レベルでここまで作り込んでいるホンダは“ぶっ飛んだ”メーカーだ。

また、わずかな年式の違いでも「HONDA」の字体が異なっているプラグカバーにも注目したい。このようなわずかな違いが、愛好家にとってはこだわりの部分である。

■T360のオーナー紹介

そんなT360を所有する、淵本芳浩さんと整備士の西栄一さん。

旧車イベントを通じて知り合った淵本さんと西さん。

淵本さんが部品取り用の個体を手に入れ、西さんが2台の修理を手がけた。

前編では、淵本さんのT360の修復を詳しく紹介していく。

▲2010年頃、淵本さんのT360(右)納車当時の1枚。西さんのT360(左)と一緒に[写真提供/吉備旧車倶楽部]

淵本芳浩さん(62歳)

淵本さんはホンダが好きで、ホンダの2輪をはじめN360、ステップバン、Z、ライフ、バモスなどのさまざまなモデルを乗り継いできた。

愛車の1965年式T360(AK250)は、淵本さんが2011年に前オーナーのご家族から譲り受ける形で購入した個体だ。

公道復帰に向けてコツコツと整備をしてきたが、T360は他のホンダ車に比べて整備が難しく、幾度も壁にぶつかる。

そんななか、T360に長く乗り続ける整備士の西栄一さんと知り合う。

西栄一さん(68歳)

今回のレストアを手がけた西さんは、レースメカニックなどの経歴を持つベテラン整備士。

専門学校時代にツインカムエンジンの教材としてT360を使って整備技術も学んでいる。

1966年式のT360(AK250)を50年近く所有している。

■部品取りの個体を手に入れるまで

2011年、地元の漁港近辺で部品取り用の個体を発見して購入。

部品取り用個体の年式は、淵本さんのT360と同じ1965年式だが、冒頭でふれた「設計変更・改修」がこの2台の間にも行われているため、淵本さんのT360とは共通の部分と異なる部分がある。

いっぽうで、1966年式の西さんのT360に使える部品もあった。

このことが2台の再生にあたり、良い方向に動いたといえる。

部品取り用の個体は、長い間潮風にさらされて外装はほとんど朽ちていたが、エンジンパーツや内装パーツ、ワイヤーハーネス、ガラス類など再利用可能な部品を選別し、摘出した。

▲左は2014年、部品を摘出する直前の1枚。右は発見したそのときに撮影したもの。樹木に覆われて朽ちかけていた[写真提供/吉備旧車倶楽部]

■淵本さんのT360を修復!トラブルと対策

▲キャブレターを脱着しての整備中[写真提供/吉備旧車倶楽部]

まずは淵本さんのT360に取り掛かった西さん。

エンジンが始動するかどうかの確認から始まった。

そして、部品取り個体から摘出した部品や他車種からの流用部品、汎用品を用いて修復を進めたという。

前オーナー時代の整備状況が不明なうえ、オリジナルとは異なる部品も多かった。

一つひとつ検証を重ねながら作業が進められた。

西さん:「T360の場合、S500、S600、S800の部品が一部流用できます。オールドSの専門店から復刻される部品も増えてきましたし、以前よりもずいぶん直しやすくなったと思います。

ただ、現代車用の部品を流用する場合は、注意が必要です。とくに現代の部品を追加・交換する場合は、オーバースペックでトラブルを招く可能性もあります。

例えばインジェクション用の電磁ポンプを使う場合は、そのまま使うと燃圧が高すぎてキャブレターのオーバーフローが起こります。圧送力が大きすぎるものもあります。もし使用する場合は燃料圧力調整器を使用しなくてはなりません。

旧車の整備は『当時の状態』『修理はどうしていたのか』を紐解き、それを踏まえた“現代の修理”を行うことが重要です」

今回行った修復内容を解説しつつ紹介していこう。

●エンジン始動不良

コンタクトポイントの異常摩耗によって点火不良を起こし、エンジンが掛からなくなっていたため、西さんのストック品を使い交換した。

コンタクトポイントを含めた電装品は日本電装製と日立製があり、双方の互換性がない。

T360には同じ時期に生産された個体であっても生産の段階から2社別々の部品が使われているという特殊な部品事情がある。

2工場で同時に生産していたことが大きな理由で、それぞれの工場に納品される部品が異なっていたと思われる。

▲コンタクトポイントは日立製。焼け溶けてガタガタになっているのが確認できる

▲日立製(左)と日本電装製(右)のコンタクトポイント。見分ける大きな特徴は中央の凸部の形状が異なる点。互換性はない

●フューエルメーターの作動不良

フューエルメーターが正しく作動せず、燃料の残量がわかりにくくなっていた。

メーターはバイメタルを使用していて、熱変動で動いている。

そのため、メーター内の電球の熱で誤動作を起こしていた。

おそらく前に整備した人物が知らずに12ボルトを流してしまったと思われる。

現行車の考えでは修理できない例のひとつだ。

▲6ボルトであるべき電流を12ボルトで流してしまったためバイメタルの部分が焼けてしまっている

対策として、タンクの脱着とユニットの清掃、配線の修理を行った。

確認の際、電流計は直列につなぎ6ボルトで行った(当時の2輪車の方法に準じた)。

このような部分に2輪メーカーのホンダを感じる。

●オーバーヒート発生

試走でオーバーヒートを起こした。

水温は108度。

最初はサーモスタットの異常を疑い、サーモスタットを取り外したが変化はなかった。

さらに確認したところ、T360のラジエーターが正規品でないことがわかった。

前オーナーが特注でラジエーターを作っていたようだ。ラジエーターのアッパータンク、コアチューブが小さく、アッパータンクがチョークワイヤーに干渉していた。

サービスマニュアルと照合すると本来5リットル指定のはずだが、4リットルしか入らなかった。

▲左が特注品のラジエーター。おそらくデータを確認せず正規品を模したため4リットルになってしまったのだろう

そこで、大型車用のラジエーターをベースに、専門業者に依頼して水量5リットルのものを製作。

その際、部品取り用個体からアッパータンクとロアタンクを使用した。

サーモスタットも劣化していたので大型車用に交換。

82度で開くものを使用した。

●フューエルタンクの詰まりと錆の発生

キャブレター清掃時、燃料に錆が混入していたのを確認。燃料タンクを取り外して清掃を行った。

●クラッチがときどき切れなくなる

トランスミッションが熱をもつことで油圧式のクラッチ系統に熱が伝わり、ペーパーロック現象を引き起こし、クラッチが切れなくなっていると推察。

熱を遮断するスレーブシリンダーインシュレーター(ガスケット)を確認したところ、取り付けられていなかった。そのため、シャフトの作動にも異常をきたしていた。

急きょ、西さんのT360に装着しているものを見本に、ベークライトを切り出して製作した。

▲本来は○部分にスレーブシリンダーインシュレーターが取り付けられている

●チャージランプの不良

チャージランプが頻繁に切れるので確認したところ、ヒューズホルダーの接点に錆が発生。

熱をもつことで正常に作動しなくなっていることが判明した。

高回転でフルチャージになったときに不良を起こす。

ヒューズホルダーASSY交換(汎用品)で対応した。

●燃料漏れ発生

純正の機械式フューエルポンプのアウト側のキャップが外れて燃料が漏れ出した。

淵本さんが保有していたホンダ ライフ(初代)用の電磁ポンプを加工・取付。

ガスケットは製作した。

●キャブレターのオーバーフロー(燃料漏れ)

フロート(浮き)に堆積した汚れが原因だったため、清掃を行った。

●キャブレターの調整

4連キャブレターのため、調律・調整をとるのが難しい。

エンジンが座席の下にあることで脱着の回数も多く、時間を要した。

セッティングはまだ納得できるレベルではないので、今後さらに煮詰めて絶好調へ持っていく予定だ。

▲左からサクション・ニードルの調整。フロート(浮き)のレベル(高さ)の調整。プライマリーエアージェット、セカンダリーエアージェットを分離しての点検・調整[写真提供/吉備旧車倶楽部]

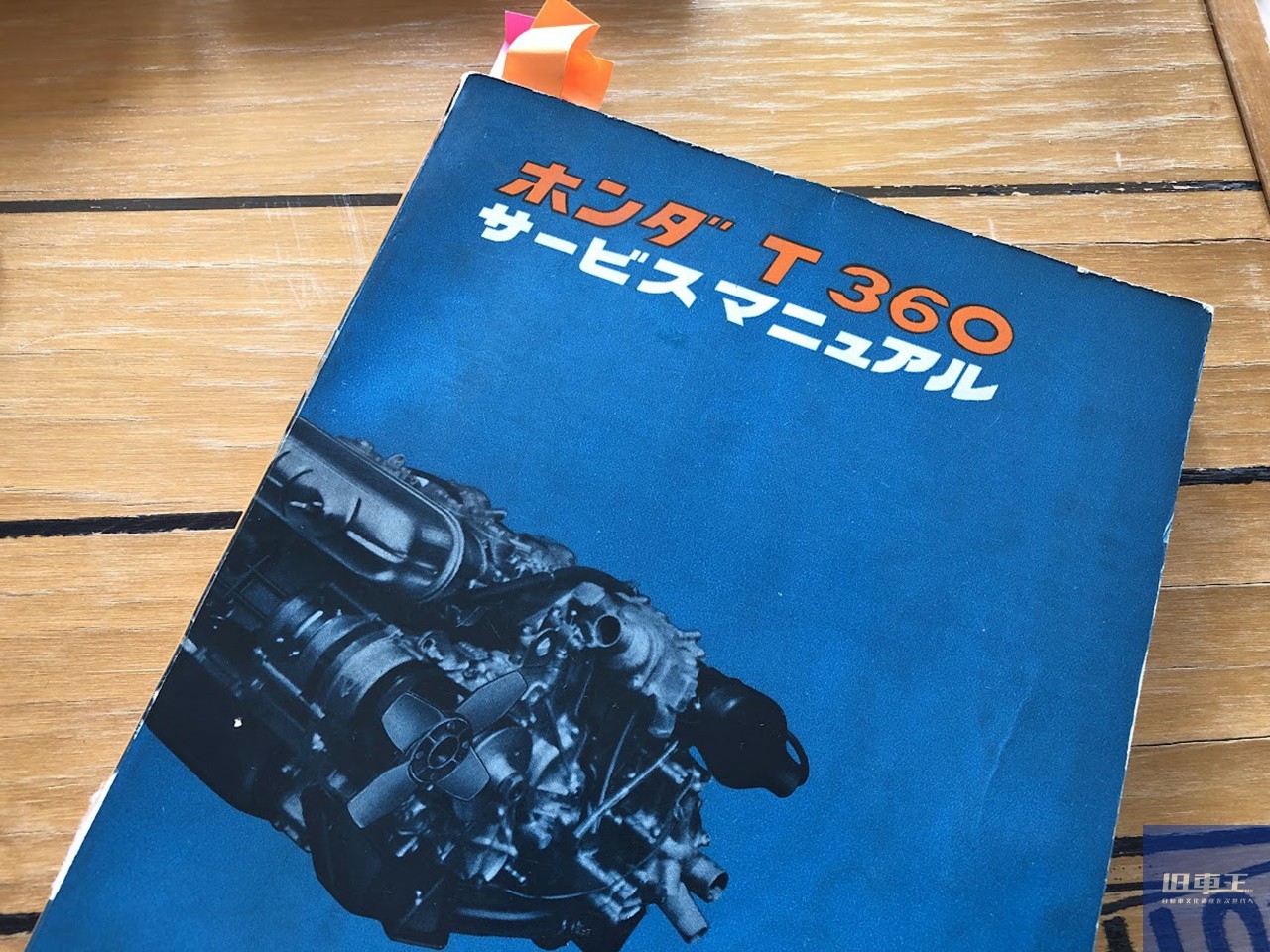

●サービスマニュアル

▲販売開始当初のサービスマニュアル

今回使用したサービスマニュアルは極初期型用だった。

淵本さんのT360が生産されるまでの間にも繰り返された設計変更・改修により、このマニュアルと現車では、情報と異なる部分も多数あった。

しかし、サービスマニュアルがあるとないとでは、修理するうえでは大違いだ。

■よみがえった淵本さんのT360

修復作業が一段落し、淵本さんのもとに戻ったT360。

ひさびさの愛車の乗り心地と、T360とのこれからについて伺ってみた。

淵本さん:「西さんに預ける前は、エンジンの回転が上がりにくい状態でしたが、今は吹け上がりもスムーズで走らせていて気持ち良いです。ですが、まだ完璧な状態ではないので、引き続きセッティングを行いながら長く付き合っていけたらと思います」

■取材後記

自動車会社としての運営体制を整えながら造りあげた、ホンダ初の4輪自動車T360。

当時の時代背景や社内事情もあったにしても、これだけの高回転高出力型エンジンを軽トラックに採用したアンバランスさは、さながら軽トラック(T)の皮をかぶったスポーツカー(S)だ。

そして当時の技術者たちの「今より良いものを作るんだ」という情熱で繰り返されたであろう設計変更・改修の歴史は、軽トラックとしてあるべき姿になっていく過程のようであり、今となっては大きな魅力となっている。

まさに“伝説の軽トラ”だ。

続く後編では走行の様子もレポート。西さんのT360の修復と、T360のさらなる魅力を掘り下げてお届けする。

[取材協力/吉備旧車倶楽部]

[ライター・撮影/野鶴美和]