目次

内燃機関である自動車のエンジンには、燃焼を行なうために燃料と空気をミックスして送り込む装置、または構造が不可欠です。

今ではほぼすべてが“インジェクション方式”となっていますが、それ以前では“キャブレター”という気化器がその役を担っていました。

その中でも、元々はレース用として開発された高性能な“スポーツキャブレター”という存在が、旧車の魅力を最大限味わいたいと思っているオーナーにとってはかなり大きいものなのです。

前編では、キャブレターにあまり触れたことが無いという人に向けて、具体的にどんな点に魅力を感じるのかをお伝えしました。

今回の後編では、もう少し具体的にキャブレターについて知ってもらいたいということで、キャブレターの起源から、主なキャブレターの種類、そして今現在入手できる旧車用の“スポーツキャブレター”についてを解説していこうと思います。

キャブレターの起源も知っておきたい

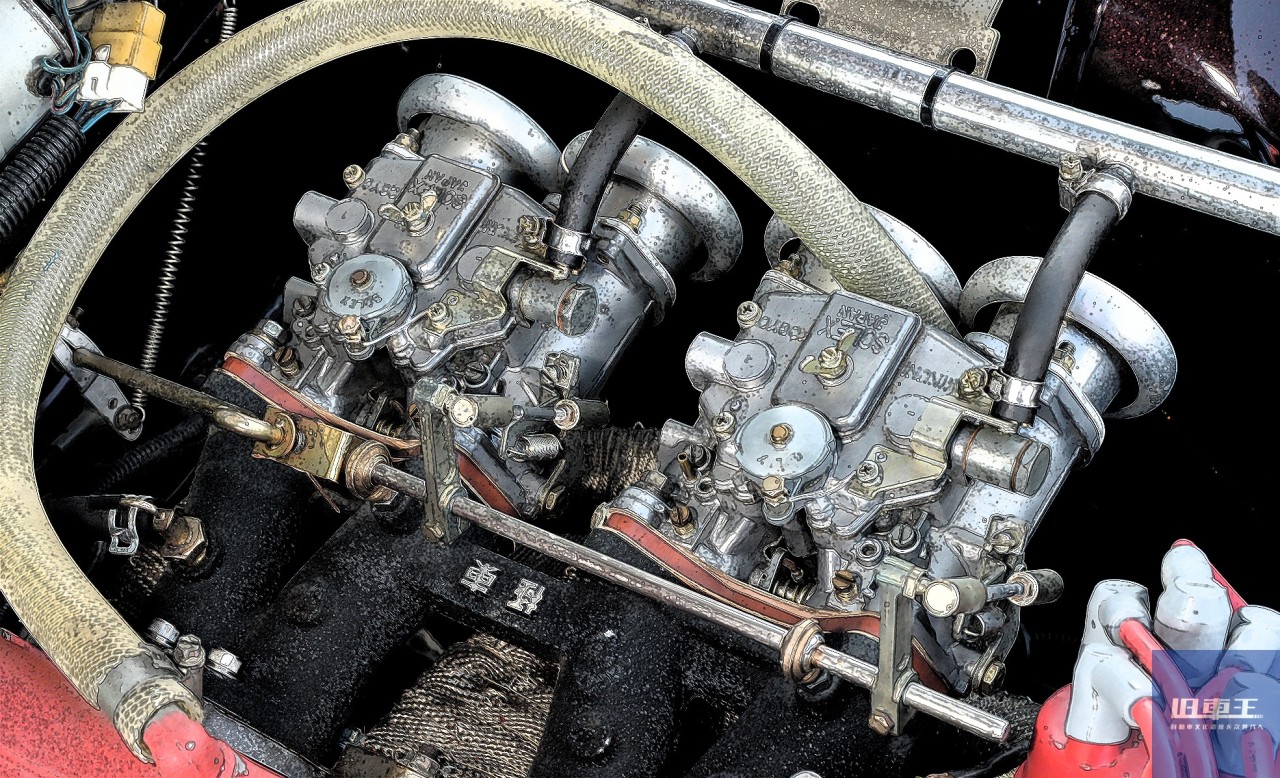

▲写真は1960年代のダットサンのキャブレター

キャブレターは日本では「気化器」と記されますが、そもそもの「Carburetor」という言葉は炭素の「Carbon」に由来するようです。

直接の語源はフランス語で気化燃料(炭化水素を含む)のことを指す「Carburant」だと言われています。

気化燃料を供給する装置という意味合いで、機能がそのまま命名となっています。

キャブレターの起源を辿っていくと1860年にまで遡り、世界初の実用“火花点火機関(内燃機関)”である「ルノアール・エンジン」という説に行き当たります。

今の内燃機関のルーツといえる「ルノアール・エンジン」には、今のベルヌーイの定理で作動するものとは違った方式の「サーフェス・キャブレター」という気化器が使われていたようです。

作動原理を簡単に説明すると、まず燃料が半分ほど満たされた容器があります。

燃料と空気が細かい穴が空いた網状のプレートで仕切られていて、その穴から蒸発する気化燃料と空気を混合させてエンジンに送るというものです。

ただし、自然蒸発を待っているだけでは気温が低い時期には加速に使えるほどの気化が得られないので、排気ガスを導くパイプが横切らせてあり、その熱を使うような工夫が凝らされていたようです。

まさに“気化器”ですね。

ちなみにこの「サーフェス・キャブレター」の起源はもっと古いという説もあります。

今のインジェクションの技術から見れば極めて牧歌的なキャブですが、これが実用化されていた1860年代は、日本ではまだ江戸時代ですから、相当後れを取っていましたね。

その後、ベンツ社の創始者「カール・ベンツ」によって、今のキャブの原型である“ベンチュリー構造”を持つ“気化器※”が開発され、急速に機能の進化が進みました。

※“気化器”と言うより“霧化器”と呼んだ方がしっくり来ます。

旧車に装着されるほとんどの“スポーツキャブレター”は“ホリゾンタル”&“2バレル”タイプな理由

旧車のエンジンに後付けで装着される高性能な“スポーツキャブレター”は、ほとんどが双眼鏡のような2つの筒が水平にレイアウトされた構造をしています。

これは、旧車に搭載されていたエンジンのほとんどが直立の4サイクルエンジンだったためです。

シリンダーが垂直にレイアウトされた直立エンジンでは、吸排気がシリンダーヘッドの側面で行なわれます。

吸気に使われるキャブレターはシリンダーヘッドの側面に装着されることがほとんどなので、必然的に水平タイプのキャブレターが多くなりました。

また、自動車のエンジンでは特殊な例を除いて4気筒か6気筒が基本のため、整備性や装着のシンプル化を図る目的で2つの筒をひとつのフロート室で繋げた“2バレル”タイプがスタンダードとなりました。

1つ1つ個別になっていると、部品点数が増え、同調作業や脱着の手間がバカにならないためです。

ちなみに「ウェーバー」や「ソレックス」などのメジャーな“2バレル”タイプのキャブレターは、バレル間のピッチ(距離)が90mmに、インテークマニホールド(以下インマニ)との固定ボルトの位置関係も統一されているので、ほとんどのメーカーのキャブは付け替えることができます※。

※口径が違っても装着はできますが、インマニとの口径の違いで本来の性能が発揮出来ないこともあります。

“キャブ・セッティング”とは何をする作業?

エンジンが元気にパワーを発揮するためには、適切な“燃調”が欠かせません。

“燃調”というのは、エンジンの燃焼が最も効率よくなる“混合比(空燃比)”になるように、空気と燃料の割合を調整することです。

“理想混合比”という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。

具体的な数値は、燃料が1に対して空気が14の割合になる混合比のことです。

この割合の混合気で燃焼すると、燃え残りが少ない完全な燃焼が行なえるという、理論上の最適値です。

「じゃあ最初からこの混合比になるように工場出荷時に調整すれば良いのでは?」と思った人もいるかもしれません。

しかしクルマのエンジンは、加速するときと巡航するときでは、求められる混合比が変わるんです。

ついでに言うと、始動時に最適な混合比もまたそれらとは異なります。

そして当然ながら、エンジンの吸気の勢いは回転数が低いと弱く、高いと強くなります。

スポーツキャブレターを装着する目的はパワーの向上なので、パワーを出すのに適した、できるだけ大きな口径のキャブが必要です。

しかし口径が大きくなると、低回転域で弱くなる吸気の勢いでは、うまく燃料が吸い出せないという問題が出てきます。

それを解消するために、低回転域と高回転域で燃料の吸い出し経路を分けて、それぞれの守備範囲で最適の仕事をさせるようにと工夫が凝らされているのが、今のスポーツキャブレターです。

そうして今のキャブでは、低回転域=スロー系、中・高回転域=メイン系と分かれた経路それぞれに、エンジンの特性に合わせて混合比の調整が必要になりますし、加速の際にはより濃い混合気が求められるので、専用の系統が用意されていて、それも調整が必要です。

そして、何よりも重要なその混合比調整の基本となる状態を整えるための、“フロート調整”や“同調”などのセッティングも欠かせません。

エンジンの燃焼具合を見ながら、最もアクセル操作に最適な反応が得られる状態に整えるのが「キャブレターのセッティング」というわけです。

旧車に使われる主なキャブを紹介

ノーマル車輌に装着されている純正キャブレターに換えて装着されるスポーツキャブレターにも、いろいろな種類があります。

その多くはヨーロッパのメーカーが開発したもので、“ホリゾンタル&ツインバレル”タイプを最初にリリースしたのは、イタリアの「ウェーバー」といわれています。

ここからは、日本で手に入る“ホリゾンタル&ツインバレル”タイプの主なキャブレターを紹介していきましょう。

SOLEX(ソレックス)

旧車に最も使用率が高いのがこの「ソレックス」です。

元々は1900年代初頭に設立されたフランスのラジエター製造メーカーで、のちに高級車やスポーツカー用としてヨーロッパのメーカーにキャブレターの供給を始めます。

日本では1960年に「ミクニ」がライセンス生産を始めて、「トヨタ」や「日産」、「いすゞ」などの量産高性能エンジン向けにキャブレターを供給していました。

1970年代には国産車のレースも盛んになり、ミクニによるキャブの販売やサポート体制の充実によって、日本のスポーツキャブレターの代名詞となるほどに復旧しました。

「ソレ・タコ・デュアル」という日産のL型チューニングの定番メニューとしても流行しました。

<SOLEXキャブの特徴>

いちばんの特徴は「扱いやすい」という点です。

「ウェーバー」よりも後発ということで、開発のアドバンテージがあったことと、日本では「ミクニ」によってきめ細かくセッティングの調整機構が整えられたことがその要因かと思われます。

あとは外観がスマートでカッコイイという点もユーザーとしては大事なポイントでしょう。

希少な2型と呼ばれる国内の初期モデルは最もフロート室が小さく、この外観が好きだという人も少なくないでしょう。

また、「ミクニ」の2輪用キャブレターとジェット類が共用されているものがあるため、入手しやすいという点もメリットです。

WEBER(ウェーバー)

4輪用の“ツイン&ホリゾンタル”タイプのキャブレターを最初にリリースしたのがイタリアの「ウェーバー社」です。

1889年の創立時からキャブレターを製造し、各メーカーに供給。

イタリアメーカーのレース用キャブレターを開発した際は、そのマシン達の活躍もあって一躍有名になりました。

ヨーロッパのレース車輌やスポーツカーのキャブレターのシェアはかなり大きく、評判も定着していたため、後発の「ソレックス」は太刀打ちできなかったようです。

当初はイタリアで製造をしていましたが、経営の問題でスペインに製造拠点を移し、今でも生産が行なわれています。

<WEBERキャブの特徴>

長らくレースで使用され続け、様々なレース・コンストラクターのわがままな要望に応えてきた結果、相当に細かいレベルまでセッティングが追い込めるというのが特色です。

その分、豊富すぎるセッティングパーツから適したものを選ぶのに一定のスキルは要りますが、マニアな人にエンジンルームを見られた際に、「お、ウェーバーですかー」と一目置かれることもある存在です。

良い意味でおおざっぱで扱いやすさが特色の「ソレックス」とは、ある意味対極にあるといえる玄人好みの傾向のキャブレターですね。

ジェットの供給などは「ソレックス」には劣るとはいえ、いろんなインポーターが日本に仕入れているので、パーツの入手で困るということは無いでしょう。

一部の口径を除き、今でも新品が入手できるという点もメリットです。

OER(オーイーアール)

国産で唯一の4輪用スポーツキャブレター製造メーカーが「OER」です。

前身の「エスケーエンジニアリング」は1966年に創業し、自動車エンジンの燃焼促進装置などを製造していました。

その後、「ミクニ・ソレックス」をスポーツ車に装着できるキットの販売を始め、「ソレックス」の代理店としても活動します。

アフターマーケット用にボルトオン・ターボを発売してヒットしましたが、組み合わせる「ソレックス・キャブレター」はターボの過給に合わず、独自でキャブレターの開発を進めることになります。

1986年に「OER・キャブレター」を発売開始。

今に至ります。

<OERキャブの特徴>

最後発の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプのキャブレターということで、「ウェーバー」のボディ構造を基本にして、「ソレックス」の扱いやすさを加え、さらに独自の工夫を盛り込んで完成させたものなので、それぞれの良さをひとつにまとめた総合性能の高さが特徴です。

あとは“純・国産”という製造のため、信頼性が高いことも利点のひとつでしょう。

もちろんアフターサービスもレスポンス良く受けてくれます。

定番の安心感がないという点と、「ソレックス」や「ウェーバー」の良さを取り込んだとはいえ、セッティングのクセは共有できないので、セッティングの際に有用なアドバイスがもらえないなどの点で敬遠する人もいるようです。

しかし、ターボ車への装着ではいちばん安心度が高いですし、実際に過酷なレースに使用して不安は無いという声も聞きますので、何割かは食わず嫌いなのではないかという見方もあります。

DEROLT(デロルト)

ヨーロッパでは最後発の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプのキャブレーターブランドです。

メーカーの「Dell'Orto」自体は1933年創業の老舗自動車部品メーカーですが、自動車用の“ツインバレル・ホリゾンタル”タイプの製造は1960年代からと、「ウェーバー」「ソレックス」よりもだいぶ後のリリースになります。

イタリア内の「フィアット」、「アルファロメオ」の純正キャブとして採用され、さらに「ロータス・エスプリ」にも採用されています。

<DEROLTキャブの特徴>

後発の強みを活かして「ウェーバー」「ソレックス」の良い部分を取り込んでより良い性能、扱いやすさを目指した結果が各部に見られます。

中心となる霧化&ミクスチャー部分は「ウェーバー」に似た構造と形状でまとめられ、全体の構成は「ソレックス」を思わせる部分があります。

日本国内にはあまり入ってきていないようで、国産旧車への後付けのキャブとして装着例もあまり無く、中古市場でも流通量が少ないレアな扱いとなっています。

使ってみれば後発ゆえの扱いやすさは実感できるようなのですが、セッティングパーツや消耗品の入手もカンタンではないので、一般ユーザーには少しハードルが高いようです。

また、上記の「ロータス・エスプリ」では純正でターボとの組み合わせとなっているので、ターボ用としても有用なキャブです。

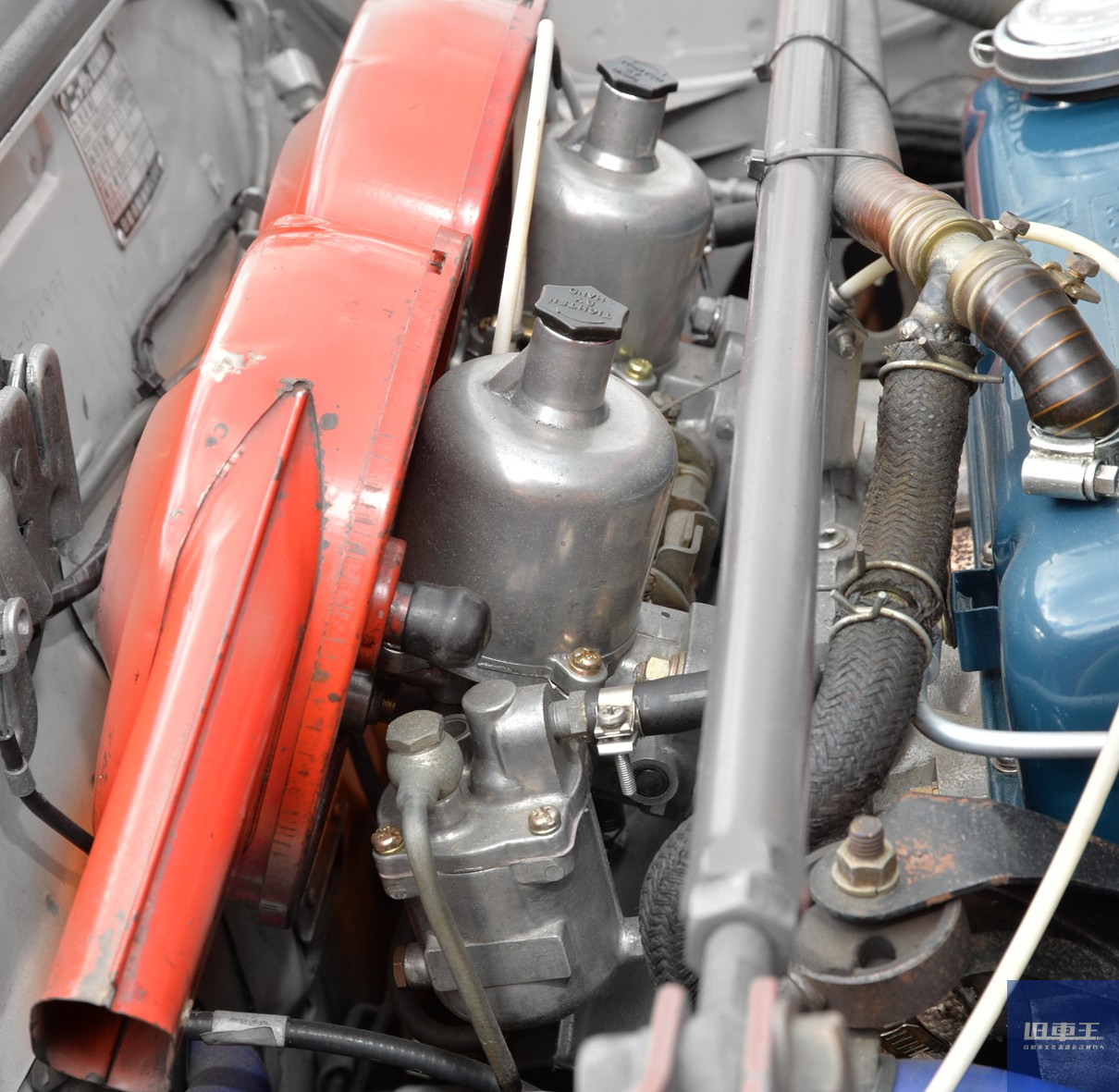

SU(エスユー)

正式名称は「スキャナーズ・ユニオン」で、戦前からバイク用キャブの製造を行なっていました。

日本では日立がライセンス生産し、フェアレディZ(S30型)やスカイライン(GC10&GC110型)など、1970年代の日産車のスポーツモデルなどに採用されています。

<SUキャブの特徴>

バレルの真ん中に可動式のピストンバルブがあり、その上下で通路を開け閉めすることで、空気の通過量と燃料の吸い出し調整を行なう方式のキャブです。

その構造から“可変ベンチュリー”タイプと呼ばれます。

そしてそのピストンバルブの上げ下げを、エンジンの吸う力=負圧を利用する“負圧作動式”となっています。

エンジンの吸う力に応じた混合気を自動で調整してくれるので、アクセルワークがイージーなのが特徴です。

国内に流通している個体数は少なく、ほとんどは純正装着品なのでセッティング変更が困難ですが、ハーレー向けの交換キットなどもありますので、それを活用する方法もあるでしょう。

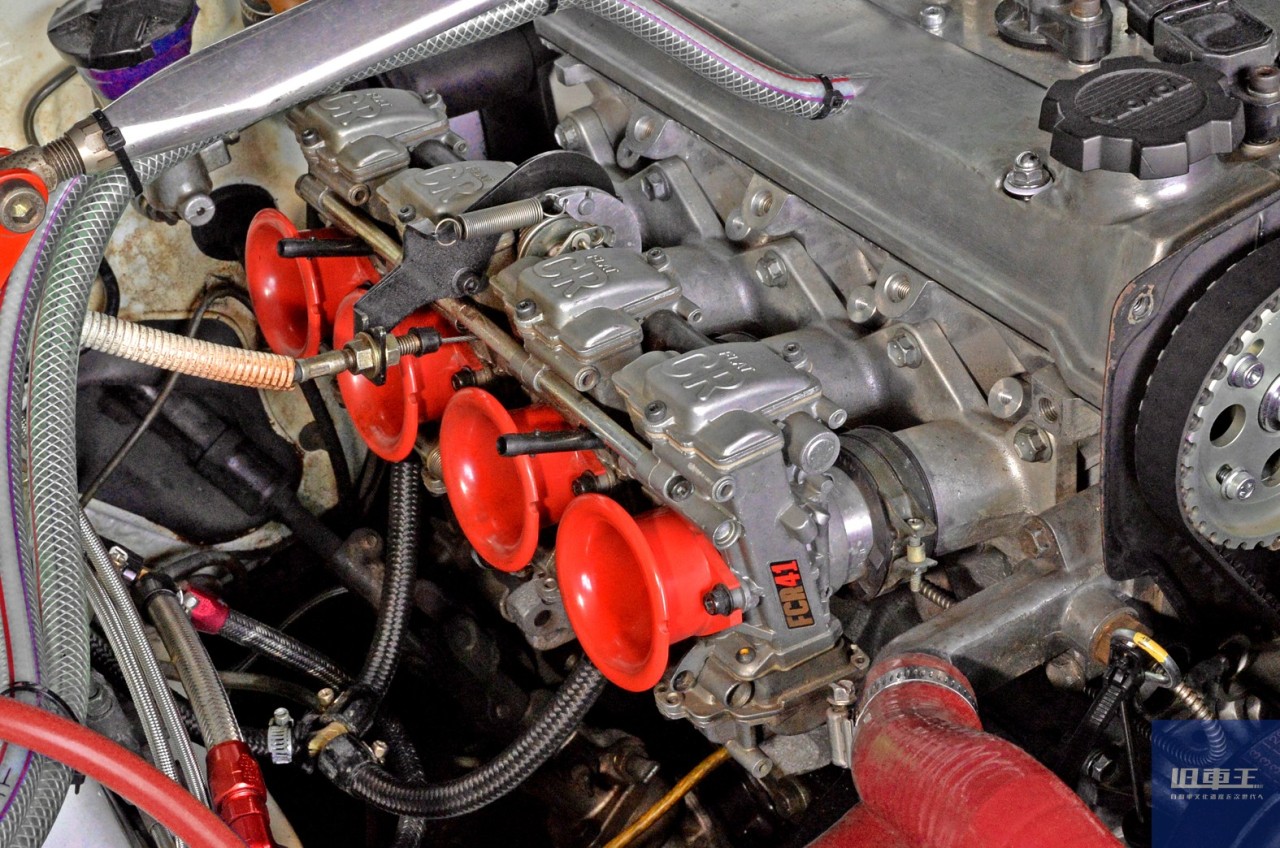

FCR(エフシーアール)ほかバイク用キャブ

今現在、旧車に装着できるキャブとしては最も設計が新しく、高性能と言えるのが、バイク用として発売されているキャブレターです。

「ケーヒン」の「FCR」と「ミクニ」の「TMR」&「HSR」が旧車に装着できる主な機種です。

<バイク用キャブの特徴>

「FCR」も「TMR」も「HSR」も基本的な構造は共通で、“フラットバルブ”タイプの“強制開閉式”の“可変ベンチュリー”方式を採用しています。

特に「FCR」と「TMR」の2機種は“レース専用品”としてそれぞれのメーカーの最高の技術が投入されていて、常用9000回転オーバーの超ハイレスポンスエンジンの要求に応える性能を持っています。

スポーツキャブレターの性能は“霧化性能”と“レスポンス”が重要となります。

仕組みを簡単に説明すると、平べったいバルブを用いて急峻な負圧発生を起こすことで、その性能の両立を図っているんです。

現在も販売されているものなので、パーツの入手が容易な点も導入しやすいポイントです。

その一方で、装着するには気筒数だけ個体を用意する必要があり、かつそれらをひとつのアクセルペダルで同時操作できるようにするリンケージを用意しなくてはならないので、その面では導入のハードルが高いといえます。

加えて、口径が41パイまでしか無いため、大きな排気量のハイチューン・エンジンには向きません。

あとがき

どうでしょう、自身の旧車に「“スポーツキャブレター”を装着してみようかな」と思ってもらえたなら、この記事を書いた甲斐があるというものです。

しかし現状は中古価格も高騰してしまっていて、新品も円安によって入手するコストが上がってしまっていますので、気軽に試してみるのが困難な状況となっています。

ただ、それでも“スポーツキャブレター”を導入すれば、それまでの小口径な純正キャブでの走りとはひと味もふた味も違う爽快な加速と、唯一無二の吸気サウンドを手に入れることができますので、けっして後悔はしないと思います。

注意して欲しいのは、中古の購入で粗悪品をつかまないようにすることと、装着とセッティングを信頼の置ける専門店に依頼することです。

費用に余裕があるなら、購入もお任せしてしまった方が安心でしょう。

自己流ですべてを行なって、結果的にしょっちゅうトラブルシューティングに追われるようなことになってしまうと、キャブに対してマイナスな印象を抱いてしまいかねません。

せっかくキャブレターというチューニングを導入するのですから、気持ちの良い部分だけを味わえるように、面倒な部分はプロに任せるというのがオススメです。

乗って、扱っているうちにキャブに慣れれば、自分自身で整備や調整ができるようになりますので、末長く付き合いができるという部分も推すポイントです。

興味が涌いた人は、思い切って導入してみていただきたいです。

[ライター・カメラ / 往 機人]

旧車の買取なら「旧車王」におまかせ!

長い時間を共にした愛車だからこそ、売却先にもこだわりたいという方は多いのではないでしょうか。

旧車王は、旧車に特化して20年以上買取を続けております。旧車に関する実績と知識なら、どこに負けない自信があります。また、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する「二重査定」も一切ございません。誠実にお客さまのクルマと向き合い、適正に査定いたします。

全国どこでも無料で出張査定にうかがいますので、大事な愛車の売却先にお悩みの方はぜひ「旧車王」にご相談ください。