「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

「名車」の検索結果

茨城の商店街に往年の名車がズラリ!昭和のくるま大集合【特別編】

去る2023年11月19日、茨城県稲敷市江戸崎商店街の通りを使い、『昭和のくるま大集合』のイベントが4年ぶりに開催された。 同イベントは、毎年サテライト水戸という場外車券売り場で開催されていたイベントだ。 200台にもなる昭和に製造(設計)された車輌が集まる、北関東でも屈指のイベントである。 今回『特別編』と銘打って開催された同イベントに主催者から来ませんか?と打診を受けたのは、つい2ヶ月前の10月半ばのことだ。 今年は空冷ビートルのイベントである「Show your VW’S meet」と合同で開催するという。 それはどういったことなのか? 主催者であるクラシックカー愛好家クラブ「バックヤードつくば」の代表である石川氏によれば、例年行なわれてきたサテライト水戸の会場はこのコロナ禍で警備の縮小がされてしまい、会場側がとてもではないが例年通りのイベント規模では安全が確保できないとされてしまったのだそう。 そこに、Show your VW’s meet主催者(えどさきワーゲンミーティング)から、商店街全体(今回のため歩行者天国を150m延長)を使ってのイベントにしたいので、合同開催をできないかと話があったという。 石川氏は急遽有望な参加者を集い、50台限定で開催をすることを決めた。 それだけに参加車輌は粒が大きい。 スーパーカーから名車、珍車、原付バイク…はてはあまり聞かないエピソードを持った車輌など、大いに会場を沸かせてくれた。 展示会場としての商店街 会場となった江戸崎商店街は、協賛である「稲敷市えどさき街づくり協同組合」が、稲敷市地域おこしの一貫としてバックアップを行なっている。 商店街の中程にある「えどさき笑游館」を中心に、メインストリートでは毎回様々なイベントが開催される。 『昭和のくるま大集合』のイベントは、ケータリングやフリーマーケットが出店され、一般の見物客も多く訪れる。 子供たちが集まった旧車を興味深々で見入る姿もあった。 4台のゲスト車輌 多くの車輌のなかでも目玉といえるのが、やはりカウンタックだろう。 つい先日仕上がったばかりのこの個体は、オーナーがこだわった碧に塗装されて、11月の日差しに輝いていた。 元々は別の色に塗り直されていたという同車輌は、内装を含めオリジナルに戻されて今に至るという。 オリジナルを追求するオーナーは、なんとスペアタイヤ周辺にまでこだわっていた。 タイヤにはホイル内に工具バッグが収納されているのだが、まず残っていることはない。 それを手に入れるために大変な労力を費やしたとのことだ。 スカイラインGT-Rも、一見すると当時から乗られているという印象のみに思えるが、オーナーはスカイラインの世界では重鎮であり、おぎやはぎの愛車遍歴で準レギュラーのように度々出てくる方だという。 S30クラブジャパンの代表が乗られてきたのが、総生産台数が30台とも50台ともいわれるZ432R。 100kgにも及ぶ軽量化が施された競技ベースのクルマ。 また、現在のZをデザインする際にも一役買っているということだ。 自ら手掛け、エアコンまでエンジンルームに納めた2000GT。 本来つけても後方からの吹き出ししかなかった当時のエアコン(クーラー)。 それをダッシュボード内に納め、吹き出し口も前方にしたことで、大変よく冷えるとのこと。 バイクだって昭和のクルマ 音楽に乗って紹介で現れたのは、えらく年季の入ったバイク。 ステップではなくペダルがあるこちらのバイクはトヨモーター T6型。 60㏄等排気量で黄色の原付ナンバーを着けている。 つまり今も現役で路上を走っているバイクだ。 このトヨモーターは、まだ戦後の黎明期ともいう頃に愛知に現れたバイクメーカー。 なんと販売店はトヨタ自動車だったという経緯を持つ。 正しくは、扱っていた商社が日新通商という豊田通商の前身だった。 この力を借りて、トヨモーターは全国のトヨタディーラーから販売されたのだ(もちろんその他のチャンネルもあった)。 面白いのはこのバイク、製造方法が国内によくある自社生産スタイルではなく、アッセンブリー式の生産方法をとっていたことだろう。 ヨーロッパではありがちな生産方法だが、国内ではあまりない方法だった。 筆者が選んだ選考車輌 イベントでは、招待された出版社やジャーナリストが選んだ選考車輌の表彰が行なわれ、筆者もその選考者のひとりとしてランサーGLを選ばせていただいた。 決して特別なグレードではなく、ごくスタンダードなグレードのモデルだ。 塗装を含めオリジナルの状態をしっかりと維持した、というかよくぞここまで生き残ってくれた!ということを理由に選考した。 受賞者には昭和のくるま大集合のオリジナルトートバックを、筆者のサイン付きで送らせていただいた。 スバリスト集う 商店街の終わり付近に停まっていたスバルの一団。 レオーネやドミンゴといった、筆者でも懐かしく感じるモデルが並ぶ一角。 うっかり話を聞いたら、それはもうスバリストの集まりであった。 スバルに関してとかく熱く語ってくれた。 面白い経緯を持ったのはドミンゴ。 これまたクルマ自体をもあまり見なくなってしまったが、こちらのクルマはある劇場アニメの参考資料として使われた経緯があるという。 この夏公開された「アリスとテレスのまぼろし工場」という映画をご存じだろうか? その劇中車輌を描くために資料を集めていた監督が、どうしても資料が足りなくて、Webで見かけたオーナーにTwitter(現X)でメッセージを送り打診されたという。 オーナーも当初は危ない人からの連絡かと思ったらしい。 が、よくよく話を聞き、それならと快く応じたとのことだ。 ちなみに、しっかりとエンディングクレジットにオーナーのお名前があったそうだ。 DVDやアマゾンプライムなどで見ることがあったら、ぜひともドミンゴの活躍を見てほしい。 まとめ 50台という限られた台数、限られた時間内で、すべてを決め開催された『昭和のくるま大集合特別編』。 完璧なレス卜レーションが行なわれたLP400から黎明期のモペットバイクに至るまで、まさに大集合となった。 当日の天候のように、晴れやかで素晴らしいイベントだったと筆者は考える。 開催までの時間や制約を考えれば、主催者始めスタッフの努力はさぞや大変であったであろう。 それでもこのイベントの成功は次回へと繋がる道だと思える。 また来年もこの一直線の商店街に、多くの名車が整列することを願ってやまない。 [ライター・カメラ / きもだこよし]

レガシィS401 STiバージョンは不人気車?! 当時売れなかったことでより希少性の高まった名車

専用パーツによるチューニングで高い走行性能を発揮する、レガシィS401 STiバージョン。スポーツセダンの代表車種ともいわれるレガシィB4を、スバルのスポーツ部門STi(現在は大文字のIを使用した「STI」だが、文中は小文字の「STi」を使用)がコンプリートカーとして製作したモデルです。 バランス取りまで施されたこだわりのエンジンを搭載するレガシィS401 STiバージョンについて、開発背景と魅力をたっぷりと紹介します。 人気のSTiモデルなのに売れなかったレガシィ 初代レガシィB4(レガシィとしては3代目)をベースに開発された、レガシィS401 STiバージョン。スバルファンに人気のSTi仕様車にも関わらず、登場した当時の販売台数は限定販売数にさえ届きませんでした。 しかし、ベースのレガシィB4、レガシィS401 STiバージョンともにスバルとSTiがブランドの転換を図った重要なモデルです。まずは、レガシィB4とSTiについて詳しく説明します。 スポーツセダンとしての地位を確立したレガシィB4 1989年から販売されていたレガシィは、1998年の3代目へのモデルチェンジで「B4」という新たなブランドを打ち出します。ステーションワゴンとセダンという2種のボディタイプのうち、セダンをレガシィB4と改めました。 初代レガシィB4は、RSとRSKというスポーツグレードのみを展開します。車としての性格を明確にしたことが、スポーツセダンとしての地位の確立につながりました。 スバルのスポーツブランドSTi STiは「SUBARU TECNICA INTERNATIONAL」の略で、スバルのモータースポーツ参戦母体です。また、同社のスポーツモデルブランドとして、レース経験で培ったノウハウを市販車にフィードバック。「STi」の名を冠した、数々のモデルが市場に投入されています。 なかでも、コンプリートカーと呼ばれるモデルはSTiの技術が存分に詰め込まれていて、メーカー公認のチューニングカーともいえる特別な存在です。レガシィS401 STiバージョンは、レガシィB4をベースにしたコンプリートカーとしてモデル末期の2002年に登場しました。 STiによるコンプリートカーは以前からありましたが、レガシィS401 STiバージョンは従来の戦闘力重視からプレミアム路線への転換を目指したモデルです。レガシィB4という新たなブランド戦略をとるスバル本体と、STiの新たな方向性の打ち出しは奇しくも同じタイミングでした。 限定販売だったのに伸びなかった販売台数 現在のSTiモデルはプレミアムカーとして定着していますが、当初は性能重視のブランディングでした。レガシィS401 STiバージョンからプレミアム路線に切り替えたことが、価格面も含めて当時のスバルファンにはあまり受け入れられなかったのかもしれません。同年に発売されたインプレッサのコンプリートカーS202がベース車輌から約65万円アップだったのに対して、レガシィS401 STiバージョンは約170万円も高い435万円という価格設定でした。 STiの名に相応しい名車レガシィS401 STiバージョン プレミアム路線に切り替えたといっても、レガシィS401 STiバージョンは「STi」の名に相応しい高い戦闘力を備えていました。 専用チューニングされたエンジンは手作業で組み立て レガシィS401 STiバージョンのエンジンは、専用ECUによる制御や吸排気系の変更で最高出力が293psまで高められています。エンジンの最大の特徴は、レーシングカーのように手組みされている点です。 ピストン、コンロッド、クランクシャフトの重量を1つずつ計測して、誤差がほぼゼロになるようバランスをとって組み上げられています。エンジンのバランス取りは極限の性能を求めるレーシングカーのチューニング手法で、量産型の車では限られた車種でしか採用されていません。 妥協のない足回りの作り込み かつてはWRCでも活躍したレガシィのコンプリートカーだけに、STiは走行性能にもこだわって開発されたようです。ベース車輌のレガシィB4 RSK自体もスポーティモデルとして高性能な足回りを備えていましたが、リアサスペンションのピロボールリンク化やバネ長の変更を加えてさらなる走行性能の向上が図られました。ほかにも、スタビライザーにも専用品を使用するなど、細部にわたって徹底したチューニングが施されています。 STiの性能へのこだわりといえば、専用に用意されたブレーキが象徴的です。ブレーキの高性能化に伴ってベース車輌から流用できなくなったリアブレーキのバックプレートを、なんと1,000万円もかけて金型から製作しました。ブレーキ自体は、ブレンボ製の17インチローターに4ポッドキャリパー(フロント)を備え、ステンメッシュホースを採用しています。 プレミアム感あふれる内外装デザイン プレミアム路線への切り替えを感じさせるのが、インテリアとエクステリアデザインです。エクステリアでは、フロントバンパーやボンネットのエアインテークが性能向上を目的に大型化された一方、カスタムカーにありがちな派手なエアロなどの装備はありません。プレミアムカーとして、大人が乗るのに相応しい外観をSTiが目指した結果といえるでしょう。 インテリアでは、つや消しのトリムが全体の雰囲気をシックにまとめています。また、バケットシートには、運転席のみ8wayの電動調節機構を装備。スポーツ走行時の性能面だけでなく、快適性にも配慮して作られていることがわかります。 販売台数の少なさが希少性をより高めた レガシィS401 STiバージョンは、数多くの専用パーツや手組みのエンジンなどSTiらしいこだわりの仕様でしたが販売台数は伸びなかったようです。正確な販売台数は不明なものの、400台の限定に対して300台弱といわれています。 プレミアム路線への切り替えが、価格面も含めて当時のスバルファンには受け入れられなかったかもしれません。また、販売当時はリセール市場もあまり成熟しておらず、ベースのレガシィB4 RSKから約170万円も高い435万円という販売価格も少なからず影響していたと考えられます。 しかし、販売台数が伸び悩んだことが、結果的にレガシィS401 STiバージョンの希少性を高める要因になりました。大手中古車サイトでも掲載台数はほんのわずかで、入手が困難な状況が続いています。 流通台数の少ない車種を売却する際は、注意深く依頼先を決めましょう。あまり流通していない車種だと販売見込みを立てるのが難しいため、一般的な中古車買取業者では買取してもらえないケースもあります。 しかし、旧車を専門的に買取っている旧車王では、レガシィS401 STiバージョンのような希少車も買取可能です。

1990年代名車&迷車烈伝Vol.10 ホンダ「2代目アスコット/ラファーガ」セダン新潮流を標榜するも“新しい価値観”の身内に押され…

RVブームの只中にあっても、まだまだセダンが全盛だった1990年代初頭。 各メーカーとも、大小さまざまなセダンモデルをラインナップしていました。 たとえば、トヨタなら「コルサ」「カローラ」「コロナ」「カリーナ」「カムリ」「セプター」「ウィンダム」「マークII」「クラウン」「アリスト」「セルシオ」…… 日産なら「サニー」「パルサー」「ブルーバード」「プリメーラ」「セフィーロ」「スカイライン」「ローレル」「セドリック」「プレジデント」…… といった具合(兄弟車まで含めるとさらに多い!)。 ▲今回のテーマ車、ラファーガ そんななかでもホンダは、“ワイド&ロー”を強調したスポーティスタイルのモデルで個性を発揮。 モデル名でいえば、「シビック」「コンチェルト」「アコード」「アスコット」「インスパイア」「ビガー」「レジェンド」など。 アイルトン・セナが活躍したホンダF1の全盛期だったこともあり、特に走りやスタイリングにこだわりを持つ“クルマ好き”な人たちに選ばれていました。 今回のテーマ車「アスコット/ラファーガ」兄弟は、1993年10月に登場したクルマ。 アスコットとしては2代目で、ラファーガはその兄弟車として登場したニューネームでした(初代アスコットはアコードの兄弟車だったから、ちょっとややこしい)。 ■キャッチコピーは「背が高いこと」 直列5気筒エンジンを縦置きにしたユニークなFF(前輪駆動)プラットフォームは、アコードインスパイア譲りのもの。 ここに「背高・高効率」のボディを載せたことが一番の特長でした。 当時を知っている人なら、「背が高いこと」のキャッチコピーを覚えているかもしれません。 具体的にいえば、初代アスコットの全長4680mm×全幅1695mm×全高1390mm(ホイールベース2720mm)に対し、全長4550mm×全幅1695mm×全高1425mm(ホイールベース2770mm)。 「短く・背高く・ロングホイールベース」とすることで、取り回しのしやすさと室内空間の拡大を狙ったというわけ。 ▲2代目アスコット さらに、サイドウインドウの傾斜角を少なくし、シートのヒップポイントを高めるなどして使い勝手にも配慮。 ホンダは、これを「ホンダ発・セダン新潮流」「高密度ダイナミックセダン」と表現していました。 スタイリングは、長いホイールベースを生かしたロングノーズ・ショートデッキで、まるでFR(後輪駆動)車のよう。 シンプルな面構成のボディに、小さなグリルが特徴です。 ワイド&ローを強調するため、薄型かつ横長のグリルが多かったホンダにあって、この小さなグリルが新鮮でした(どっしり感を出すため、バンパーグリルはワイドにデザイン)。 アスコットとラファーガは、ヘッドライト・グリル・フォグランプ・ウインドウトリムでそれぞれを個性化。 ▲左:アスコット、右:ラファーガ アスコットは、ブライトメッキのヘッドライトに縦格子のグリル、丸形フォグランプ、クロームウインドウトリムで落ち着いた雰囲気。 ラファーガは、ブラックのヘッドライトに横格子のグリル、角型フォグランプ、ブラックウインドウトリムで、スポーティな装いです。 インテリアもシンプルな意匠で、高級感と使い勝手の良さを両立。 上部まで生地貼りのドアトリムがユニークで、ホンダでは「シンプルでありながら、完成度の高いウェルテーラードインテリアが新しい感覚をもたらしています」としていました。 ▲アスコットのインテリア ▲レザー内装も設定 エンジンは2.0リッターと2.5リッター、2種類の直列5気筒を搭載。 2.0リッター車は5速MTと4速AT、2.5リッター車が4速ATで、全車2WDのみの設定でした。 サスペンションは全車、4輪ダブルウイッシュボーンと“走り”のホンダならでは。 2.5リッター車では、フロントタワーバーも標準装備していました。 ■最大のライバルは身内にあり 現代の目で見ればコンパクトで上質、凝ったメカニズムのセダンはとても魅力的に見えますが、残念ながらこの2代目アスコット/ラファーガは、大きなヒットに恵まれることもなく4年で生産が終了。 アスコット/ラファーガの名称もここで途絶えてしまいます。 ホンダ渾身のセダン新潮流は、どうしてヒットに至らなかったのでしょうか。 その理由は、名車&迷車列伝で取り上げるクルマの多くがそうであるように、クルマのデキによるものではなく、外的要因によるものだったといえます。 しかも、アスコット/ラファーガの場合、“身内”によるところが大きいのが、悲運なところ。 1つはホンダ・セダンモデルの旗艦車種、アコードのフルモデルチェンジ。 アスコット/ラファーガが登場するわずか1カ月前、5代目アコードが発売されています。 ▲5代目アコード この5代目アコードは、マークIIを始めとしたライバルたちが続々と“3ナンバー化”をしていくなかで、北米向けと同様のワイドボディを採用し上級移行。 グラマラスになったボディは、ホンダらしいスポーティネスを備えていました。 しかも、ボディの拡大はボディ全体におよび、全高は1410mmにアップ。 アスコット/ラファーガとの全高の差はわずか15mmしかなく、アスコット/ラファーガの「背が高いこと」は、発売時点ですでにそれほどアピール力を持つものにはならなくなっていたのです。 もう1つは、アコードをベースとした派生車種の登場。 1994年の「オデッセイ」に、1995年の「CR-V」、そして1996年の「ステップワゴン」と、新しい価値観を持つ(そしてずっとずっと背の高い)クルマが現れ、セダンという狭いくくりのなかでチャレンジしたアスコット/ラファーガの新鮮さは、さらに失われてしまいます。 1995年のマイナーチェンジ時には、大胆なリヤスポイラーを装着し、スポーティさを強調した「2.0CS」を追加しますが、販売向上の活力とはならず。 1997年にアコードが6代目へとフルモデルチェンジするのと呼応するように、生産終了となりました。 ▲ラファーガ2.0CS ▲2.0CSのインテリア なお、6代目アコードには新たに「トルネオ」という名の兄弟車が登場しており、「アコードの兄弟車」という意味で、このトルネオをアスコット/ラファーガの後継車とする向きもあります。 ■生まれるのも廃れるのも必然だった 「ホンダ発・セダン新潮流」へのチャレンジの方向性は間違っていなかったといえますし、実際に生まれたクルマはとても魅力的なものであったと思えます。 それでもヒットに結びつかなかったのは、バブル崩壊により人々の志向が大きく変わり、またRVやミニバンへの“ファミリーカーのシフト”が起こった激動の時代にあったためでしょう。 また、5代目アコードと登場の時を同じくしてしまったことも、アスコット/ラファーガが今ひとつ頭角を現せなかった一因だと言えそうです(その点ではホンダの失策でしょうか)。 ▲アスコットにはアスコット・イノーバという兄弟車も存在 仮にアスコット/ラファーガがあと3年早く登場していたら、その存在感はもっと大きなものになっていたはず……というのは簡単ですが、バブルに向かっていくイケイケの1980年代後半にこの実直なコンセプトが生み出せたかというと、難しかったでしょう。 アスコット/ラファーガは時代の中で必然的に生まれ、必然的に悲運を背負っていったのです。 まさに名車&迷車として語りたい、そんなクルマではないでしょうか? [ライター・木谷 宗義 / 画像・ホンダ]

プジョー 205GTI/CTIがホットハッチの名車に上り詰めた理由とは? 開発背景と独特の魅力を徹底考察

胸のすく軽快な走りと3ドアハッチバックという独特のスタイリングで、現在でも高い人気を誇るプジョー 205GTI/CTI。デザイン、性能ともに完成度が高く、ライバル車よりも後発ながら、ホットハッチの代表的な1台に挙げられるほどの地位を獲得しました。 発売から30年以上が経過しても、古さを感じさせないプジョー 205GTI/CTIの魅力をたっぷりと紹介します。 後発ながらホットハッチの名車となった プジョー 205GTI/CTIは今でこそホットハッチの名車の1台に数えられますが、同カテゴリーでの地位はライバルに遅れをとっていました。 プジョーのブランドそのものにも大きな影響を与えた、205GTI/CTIの開発背景を振り返ってみましょう。 ライバル車ゴルフ GTIを倒すために開発された205GTI 1984年に登場した205GTI/CTIは、実は1970年代に発売されたゴルフ GTIをベンチマークとして開発されました。なお、「CTI」はカブリオレモデルで、GTIと基本性能は同一ながら、フルオープンの開放感を味わえるモデルです。 「GTI」というグレード名も含めてホットハッチの元祖ともいわれるゴルフ GTIは、1976年の初代発売から欧州で絶大な支持を集めていました。当時のプジョーは、ルノーやシトロエンに比べるとマイナーな存在だったこともあり、「打倒・ゴルフ GTI」を至上命題にGTIを投入します。 プジョーのホットハッチへのこだわりはボディバリエーションにも現れており、205のメインモデルに位置づけられたGTIでは5ドアをラインナップから排除。3ドアハッチバックのみの発売という、徹底した「打倒・ゴルフ GTI」戦略をとりました。 プジョーを世界ブランドに押し上げた1台 205GTI/CTIの発売は、プジョーのブランドイメージを世界レベルに押し上げました。高性能モデルという普及モデルではないグレードにも関わらず、GTIの販売台数は30万台を記録。GTIが205全体の人気をけん引し、世界での販売台数はシリーズ累計で527万台にも達しました。 軽量ボディによる高い走行性能だけではなく、ゴルフ GTIにはないプジョー独特の内外装の高いデザイン性も評価されました。1970年代に発売されたゴルフ GTIに対して、1980年代に開発された点も先進性という意味で有利に働いたのかもしれません。 WRCで示した高い実力 ライバル車に対して後発だったプジョーは、デザイン性だけではなく高い性能をアピールする必要もありました。そこで、「205」の名を冠したモデルでのWRC(世界ラリー選手権)勝利を目指します。結果的にプジョーは世界ラリーチャンピオンの称号を手に入れ、高い性能と信頼を世界にアピールすることに成功しました。 WRCに投入された車輌は、205GTIとほぼ同じ外観をもつ「205ターボ16」。ただし、構造や性能は205GTIとは全くの別物で、レース参戦のためにわずか200台だけ生産されたモデルです。 現在でも205GTI/CTIが人気の理由 欧州のコンパクトカーで、旧車として人気を維持し続けている車種はあまり多くありません。しかし、205GTI/CTIは日本への輸入がホットハッチブームと重なった影響もあり、現在でも高い人気を保っています。 205GTI/CTIが人気の理由を探ってみましょう。 ライバルを意識して進化したエンジン 205GTIに搭載されたエンジンは、1.6Lで最高出力105psを発生させます。3ドアで軽量に作られた車体を考えると、当時としては十分な性能でした。しかし、205GTIの発売翌年である1985年に、同じフランスの自動車メーカールノーが1.4Lながらターボを備えて115psを発生する「ルノースーパー5GTターボ」を開発。プジョーは、メーカーとして国内のライバルであるルノーの性能アップにすぐさま反応します。 ルノーのエンジン開発の翌年、205GTIのオプションとして「205 GTI 1.6 115」を追加します。吸排気システムをアップグレードした専用エンジンで対抗しました。 さらに、同年には「205 GTI 1.9」をリリースし、ライバルとのさらなる差別化を図ります。新たに開発された1.9Lエンジンは、最大出力130ps、最大トルク161Nmを発生。重量わずか910kgと1tを切る車重と相まって、最強のホットハッチといえる走りを楽しめるようになりました。 プジョーらしい高いデザイン性 205GTIをさらに魅力的なクルマに押し上げているのは、プジョーらしい内外装の高いデザイン性です。1970年代の開発ということもあり、直線的で無骨なイメージのライバル車ゴルフ GTIに対して、ボンネットの先端部やリアハッチの後端、ボディラインへ適度に曲線を取り入れたおしゃれなデザインは、フランスの自動車メーカーならではの特徴といえるでしょう。 さらにインテリアも秀逸で、スポーティな印象を与える洗練されたダッシュボードは、エアコン吹き出し口やコントロールパネルといった各部が統一感のあるレイアウトで配置されており、現代でも古さを感じさせません。 また、コンパクトカーでありながら、ヘッドクリアランスと足元のスペースがしっかりと確保されるなど、居住性の高さも205GTIがホットハッチとして優れている点です。ホールド性の高いバケットシートも含めて、ロングドライブの疲労を軽減してくれます。 GTIの楽しさをそのままに開放感を味わえるCTI カブリオレモデルの205CTIは、エンジンをアップグレードした1986年に登場しました。高性能車のオープンモデルでは、ボディ剛性の低下といった理由から性能面を犠牲にするケースも少なくありません。しかし、205CTIは、オープンであること以外はほぼ205GTIと同仕様で発売されました。 ボディ剛性の観点でロールバーは追加されているものの、内外装ともに205GTIを踏襲しています。軽快な走りに開放感も加わった205CTIは、205の魅力を最大限に引き出したモデルといえるでしょう。 古さを感じさせない旧車だけに高い人気を維持 プジョー 205GTI/CTIは、洗練された内装や当時としてはワイドに設計されたボディデザインから、現在でもあまり古さを感じません。旧車でありながら普段使いしても全く違和感がないため、旧車ファンのみならず一般の人にまで幅広い層から支持されています。 また、シリーズとしては500万台以上が販売された205ですが、GTI/CTIに限ると生産台数は世界で30万台。発売年からの経過年数が増えるごとに希少性も高まりつつあります。 ただし、いかに見た目が現代的でも、30年以上前の旧車であることは事実です。中古車を購入する際は、しっかりと整備された個体を探しましょう。売却する際は、205GTI/CTIの人気を理解している専門業者への相談をおすすめします。年式や走行距離などの情報だけで査定するような業者に依頼すると、実際の価値よりも低く見積もられてしまうかもしれません。旧車の真の価値を把握している、古いクルマに強い買取業者を選びましょう。

1990年代名車&迷車烈伝Vol.09 三菱「2代目RVR」新ジャンルの開拓者もキープコンセプトが仇に

「パジェロ」や「デリカスターワゴン」のヒットにより、RVブームの先陣を切ってきた1980年代の三菱。 RVが一般に浸透するとともに、高級化や乗用車化が求められるようになります。 そこで三菱は、RVテイストの外観を持つコンパクトなワゴンを誕生させました。 1991年に登場した「RVR」です。 3列シートワゴン「シャリオ」のボディを短縮し、パジェロのような2トーンボディカラーと小さなグリルガードで外観を仕上げたこのモデルは、価格が手頃なこともあり、たちまちヒットモデルとなります。 ▲2代目RVRスポーツギア しかし、今回の1990年代名車&迷車烈伝で取り上げるのは、この初代ではなく、1997年にフルモデルチェンジした2代目のほう。 この2代目、なんとも迷車性が高いのです。 乗用車ライクなパジェロ風ワゴン 1991年に登場した初代RVRは、カープラザ店のみの扱いだったにも関わらず(当時はギャラン店とカープラザ店の2系列があった)、他社ユーザーも誘引し、一躍ヒットモデルとなりました。 どこかパジェロを思わせるアクティブな外観と、4,280mmの全長に片側スライドドア、2列シート(しかも主力は4人乗り)というユニークなパッケージングは新しく、楽しく豊かなカーライフを想起させてくれたものです(バックスバニーが登場したCMも楽しさを感じさせてくれた)。 ▲初代RVRスポーツギア さらにRVテイストを強めた「RVRスポーツギア」に加え、「ギャランVR-4」や「ランサーエボリューション」とベースを同じくする4G63ターボエンジンのハイパワーモデル、さらにはオープンルーフ仕様の「RVRオープンギア」を追加するなど、初代RVRのモデルライフは“乗りに乗った”ものでありました。 キープコンセプトで登場した2代目はしかし…… 件の2代目RVRは登場するのは、1997年。 大ヒットしたパジェロや「デリカ・スペースギア」が後期型になり、「RAV4」や「CR-V」がヒットしていたころのことです。 RVRは5ナンバーサイズのボディに片側スライドドアという基本パッケージングを変えず、キープコンセプトで作られました(シャリオはこのとき3ナンバーのシャリオグランディスに進化)。 ▲2代目RVR(GDI RVR) ▲シャリオグランディス 標準車(新たにGDI RVRと名乗った)とRVテイストを強めたRVRスポーツギアの2本立てであることも、初代を踏襲。 オーバーフェンダーにより3ナンバーサイズとなるスポーツギアには、新たに2.4リッターGDIエンジンが搭載されました。 では、なぜ迷車となっていったのでしょうか? この連載でたびたびお伝えしている「ヒット車の次の難しさ」がここにあります。 初代RVRは、シンプルなスタイリングがヒットの一因でした(シンプルだからこそスポーツギアも際立った)。 それが、先代よりスポーティに仕立てられた2代目は、凝った造形が裏目に出てやや中途半端な印象に……。 特にモノトーンカラーとした標準車Xは、ホイールベースやトレッドが狭く見え(実際には大きく変わっていないのに)、スポーツギアは衝突安全性の高まりから大型グリルガードを廃止したことで、「らしさ」が薄れてしまったのです。 シャリオグランディスと同形状のインストルメントパネルは、高級感と使い勝手をうまく両立させたデザインである一方、RVRに求められる(今でいう)ギア感に乏しい印象となってしまいました。 ▲2代目RVRスポーツギアのインテリア RVも多種多様なカタチに変化 RVブームも一段落し、多様化が進んでいたことも、2代目 RVRを迷車の道へと導いた一因です。 それまでパジェロや「ハイラックスサーフ」を筆頭とする本格的なクロスカントリー4WDがRVの代表格だった時代は終わり、RAV4をはじめとしたライトクロカンや「レガシィグランドワゴン」のような乗用車派生のクロスオーバー、ワンボックスワゴンのドレスアップ仕様など、多種多様なRVが誕生。 RVRも当初は多様化するRVニーズの一翼を担っていたわけですが、キープコンセプトで戦えるほど1990年代後半の「ニーズの多様化」は甘くありませんでした。 同じ三菱の中に「パジェロイオ」や「チャレンジャー」が登場したことも、ニーズの多様化が表れています。 ▲チャレンジャー 同時に、RV一辺倒だったニーズの変化も起きていました。 RVとは真逆のローダウン/エアロパーツというスタイルも、徐々に浸透してきていたのです。 RVライクな乗用車というスタイルを浸透させたのはRVRでしたが、そのスタイルを守ったばかりに時代においていかれる状況となった、ともいえます。 RVからエアロ仕様に大胆チェンジ 変わりゆく時代を生き抜くために、2代目RVRはたびたび改良を行います。 1999年にはシャリオグランディスのようなラグジュアリーな仕立ての「スーパーエクシード」を加え、同年のマイナーチェンジでスポーツギアをエアロ仕様に一新。 このマイナーチェンジでは、グレード体系が見直された他、これまで片側のみだったスライドドアが両側に装着されました。 ▲RVRスポーツギアエアロ ▲RVRスーパーエクシード しかし、日産「キューブ」や「エルグランド」、トヨタ「ハリアー」、マツダ「デミオ」など、新しい価値観のクルマが続々と登場するなかで、RVRが再び注目を集めることは叶いませんでした。 以後は大きな改良を受けることなく、2001年に登場した「エアトレック」にバトンを渡すようにして、2002年に生産を終えることとなります。 なお、現在のRVRは2010年に登場した3代目。 約10年のブランクを経ての復活となったモデルです。 とはいえ、こちらもマイナーチェンジを繰り返し、10年以上も生産が続いています。 ▲現行RVR 「ASX」の名で販売されていた欧州仕様は、2022年にフルモデルチェンジし、なんとルノー「キャプチャー」のOEMとなりました。 日本国内で販売される現行RVRは、早くも迷車の匂いがしてきますね……。 RVR不遇の時代は今も? 販売面では成功しなかった2代目RVR。 しかし、クルマそのものをよく見てると、実にユニークなキャラクターを持っていることがわかります。 ネオクラシックの入口に差し掛かっている今、乗っていたらオシャレかもしれません……と、中古車情報サイトを見てみると、なんと掲載はわずか3台でした。 2002年まで作られていながら早くも絶滅危惧種とは、迷車度の高い迷車といえそうです。 4G63ターボを搭載するスポーツギアなんて、なかなか良さそうな気がしますけどね。 [ライター・木谷 宗義 / 画像・三菱自動車]

軍用車キューベルワーゲンはあのビートル?! フォルクスワーゲンの名車が図った生き残り戦略

第2次世界大戦中にドイツ軍が使用した軍用車、キューベルワーゲン。かわいらしいフォルムから「ビートル」と呼ばれた、フォルクスワーゲン タイプ1をベースに開発されたモデルです。後にポルシェの創業者となる博士が手掛けたことでも知られています。 時代に翻弄されつつも、高い技術と確固たる信念で開発されたキューベルワーゲンについて、フォルクスワーゲン社やタイプ1の歴史とともに振り返ってみましょう。 数奇な運命をたどった名車「ビートル」 国民のための乗用車として、量産化を目指して開発されたタイプ1。今でこそ「ビートル」の愛称で知られる世界的な人気車ですが、第二次世界大戦中は、軍用車として活躍していた時期もありました。 数奇な運命をたどった名車ビートル。ビートル(=タイプ1)を生み出したドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンが設立されたきっかけと、タイプ1をベースに作られた軍用車「キューベルワーゲン」の誕生秘話を紹介します。 ヒトラーによる国策企業として始まったフォルクスワーゲン フォルクスワーゲンは、「ドイツ国民車準備会社」として1937年にドイツのヴォルフスブルクで設立されました。当時の首相アドルフ・ヒトラーが、全国民に自動車を普及する目的で立ち上げたのが始まりです。 フォルクスワーゲンの設立から遡ること4年、1933年のベルリンモーターショーで演壇に立ったヒトラーは、「我々は今こそ【国民のための車】を持つべきである!」という演説で国民車構想を披露。自動車の開発には、後にポルシェを設立するフェルディナント・ポルシェ博士を任命し、大衆車の開発を加速させました。 厳しい条件をクリアして誕生した「歓喜力行団の車」ビートル 国民車の開発は、フォルクスワーゲン社設立前の1934年から始まりました。なお、開発にあたっては、5つの条件が開発担当のポルシェ博士につきつけられます。「大人2名、子ども2名の定員」「空冷式エンジン」「7Lで100km以上の走行」「時速100km/h以上の達成」「価格は1,000ドイツマルク以下」と、当時の小型車の水準としてはいずれもかなり厳しい条件でした。 しかし、開発着手からわずか2年後の1936年、ポルシェ博士はついにプロトタイプの「VW3」を完成させます。すべての条件をクリアし、5万kmのテスト走行を経て開発を次の段階に進めました。 続く1937年にはプロトタイプ「VW30」(後に「VW60」に改変)を完成させました。30台が生産され、延べ240万km以上に及ぶテスト走行が行われます。起こりうる運転ミスの想定や耐久性など、200名ものナチス親衛隊を動員して徹底的にテストされました。 そして完成したのが、後のタイプ1、プロトタイプの最終形「VW38」です。VW38の完成度の高さに満足したヒトラーは、この車に「KdF-Wagen(歓喜力行団の車)」と命名。「KdF 」は「Kraft durch Freude」の略で、国民に余暇活動を推進した組織名として使用されていて、まさに国民車を象徴する名称として名付けられました。 「年間100万台を作れる工場」という号令で生産体制も整えられ、いよいよ量産に踏み切ろうとした1939年、ドイツはポーランドに侵攻します。第二次世界大戦の火ぶたが落とされたことで、VW38の生産はストップしました。「歓喜力行団の車」は、戦場へ送られる軍用車に姿を変えることになります。 軍用車として登場したキューベルワーゲン 「キューベルワーゲン」は、タイプ1をベースに開発された軍用車両です。量産間近だったVW38をベースに、Type62といった試作車を経て最終的にType82と呼ばれるモデルが量産車として正式採用されました。駆動方式はリアにエンジンを搭載するRRを採用し、車体底部にドライブシャフトなどが通らないシンプルな作りになっています。 「バケットシート自動車」を意味するキューベルワーゲンという愛称の通り、ベンチシートが一般的だった当時としては珍しく独立したバケットシートを備えていました。また、4名がしっかり座れるサイズでありながら、わずか725kgと軽量だった点は湿地などで高い走破性を求められる軍用車として使い勝手のよいポイントです。 軽量なアルミ製エンジン、RRレイアウトやセミモノコックフレームの採用など、キューベルワーゲンの基本構造にはタイプ1の開発で得たノウハウが随所にいかされていました。 戦後も愛され続けるキューベルワーゲン 軍事目的のためだけに作られたキューベルワーゲンは、終戦とともに姿を消します。しかし、戦後にデザイン性や機能性の高さから人気が高まり、レプリカモデルも製造されました。 戦後も愛され続けるキューベルワーゲンの魅力と、現代に蘇ったレプリカモデルについてみていきましょう。 キューベルワーゲンは世界初のSUV キューベルワーゲンはシンプルな箱型デザインながら、多くの点で現在のSUVに通じる部分があります。軍用車としての性能を追求した結果、当時としては完成度の高い車輌に仕上がっていることが現在の人気にもつながっているのでしょう。 キューベルワーゲンの堅牢性以外に目を移すと、高い居住性と多様性が印象的です。前列は左右独立したバケットシートで、後席もベンチシートで十分な座先を確保。乗降性のよい4ドアを装備していた点も含めて、乗用車としてみても高い居住性だったことがわかります。 さらに驚くべきことに、リアシートの背面は可倒式で、シート自体も蝶ネジで外せるなど多彩なシートアレンジも実現していました。広いトランクルームまでつなげると、負傷兵を寝かせて収容することや2名で野営といった使い方もできます。 「悪路走破性」「乗員の居住性」「多彩なシートアレンジ」という言葉だけを並べると、まるで現代の最新SUVのカタログのようです。 人気の高さからレプリカも製造された キューベルワーゲンには、現代の技術で製作されたレプリカモデルが存在しています。カナダの自動車メーカー、インターメカニカ製の「IM-TYP82」です。キューベルワーゲンのモデル番号を想起させる名称で販売されたレプリカは、外観ではオリジナルと見分けがつかないほど精巧に作られています。 一方で、各部は現代の道路事情に合わせて改良され、排ガス規制や日本の保安基準にも適合するなどオリジナルよりも扱いやすく作られている点も大きな特徴です。また、エンジンは新品のフォルクスワーゲン製空冷水平対向4気筒エンジンを搭載しています。 さらに特筆すべきは、オリジナルよりも足回りなどが強化されているにもかかわらず、車重はわずか750kgに抑えられている点です。 ただし、残念ながらインターメカニカ社は廃業したため、現在は新車でIM-TYP82を購入できません。 キューベルワーゲンは生産台数5万2,000台の希少車種 世界初の量産軍用車として生産されたキューベルワーゲンですが、大戦末期には空襲などで工場の稼働が落ち、最終的にはわずか5万2,000台しか生産されませんでした。軍用車という特殊な用途ではありますが、アメリカ軍のジープが36万台生産されたことを考えるとかなり少ない数字です。 中古車を購入する際は、海外も含めて専門業者を中心に根気強く探しましょう。また、レプリカモデルも視野に入れると、多少選択肢が広くなるかもしれません。 一方で、キューベルワーゲンのような特殊な車輌は、手放したくても買取ってくれる業者が少ないのが実情です。旧車王では、1953年式ウィリスM38A1の買取実績があるなど、軍用車のような特殊な車輌も買取っています。売却をご検討の際には、ぜひご相談ください。

1990年代名車&迷車烈伝Vol.08 スズキ「2代目エスクード」まっとうゆえの葛藤とともに

三菱「パジェロ」や日産「テラノ」、いすゞ「ビッグホーン」を始めとした、クロスカントリー4WDがRV(レクリエーショナル・ビークル)として一時代を築いたのは、1980年代後半のこと。 1990年代に入ると、さらなる高性能化や高級化が求められ、それらの車種は次世代型へとモデルチェンジしていきました。 今回のテーマ車となるスズキ「エスクード」も、まさに1980年代後半に生まれ、1990年代にフルモデルチェンジを実施した“あの時代”のクルマです。 ▲2代目エスクード前期 初代モデルは1988年、パジェロやテラノよりも小さなボディに1.6リッターエンジンを搭載して登場。 扱いやすいサイズと手頃な価格から、(特に5ドアの「ノマド」が加わって以降)大ヒットモデルとなりました。 「ならば、2代目もさぞかしヒットしたのでは?」と思うでしょう。 しかし、そううまくいかないのが、激動の1990年代というものです。 フルモデルチェンジのタイミングが1997年と少々遅く、“クロカンブーム”が衰退期に入っていたうえに、キープコンセプトで新しいチャレンジに乏しかった2代目は、エスクードを名車から迷車へとその存在を変えてしまったといえます。 ヒットした初代のイメージを踏襲するが・・・ 1.6リッターの3ドアから始まり、5ドアを追加。 モデルライフ後半にはボディをワイド化した2.0リッターのディーゼルとガソリン(V6だった!)をラインナップに加え、さらに排気量を2.5リッターに拡大するなど(スズキ初の3ナンバー車に!)、パジェロ顔負けのバリエーションを誇った初代エスクード。 ▲初代エスクードノマド 2代目もこの流れを汲み、ホイールベースの異なる3/5ドアボディに4気筒1.6リッター/2.0リッター、V6 2.5リッター、2.0リッターディーゼルと多彩なラインナップで登場しました(脱着式トップを持つレジントップは廃止)。 デザインは、グリルと一体感を持たせたヘッドランプやブリスター形状のフェンダーなど、初代からのモチーフを踏襲。 1980年代らしい角ばったスタイルが、1990年代らしく丸っこくアレンジされました。 そう、2代目エスクードは、“ヒットした初代の後継”として、ごくまっとうな姿と中身で登場したのです。 では、なぜ迷車となっていったのでしょうか? ▲2代目エスクード前期 それは、スタイリングを見ればわかるでしょう。 初代モデルは潔いほどに直線的で、「上質さ」や「高級感」とは無縁ながら、クロスカントリー4WDらしさの中にアーバンなイメージを溶け込ませた、絶妙な世界観を持っていました。 それに対し2代目は、先の「上質さ」や「高級感」を求めたばかりに、キャラクターがボヤけてしまったのです。 外観と同様に曲線を取り入れたインテリアも、かえって安っぽさを感じさせる結果となってしまったといえます。 木目調パネルなどで飾ったところで、本質は変わりません。 しかも、このころにはトヨタ「RAV4」を筆頭とした、乗用車のような感覚で乗れるライトクロカンが登場しており、アーバンなイメージのコンパクト4WDへのニーズはそちらへシフト。 本格的なオフロード走破性を持つエスクードは、クルマそのもののキャラクターは変わらずとも、市場の中ではマニアックなクルマへと存在感を変えていたのです。 クルマそのものは(少々質感は低くても)決して悪くなく、時代の流れを見誤ったというのが、迷車への入口となったといえます。 3列シート7人乗り「グランドエスクード」も登場 それでも、グローバルで見れば小さなオフロード4WDへの需要は少なからずあり、エスクードは進化を続けます。 2000年には、ホイールベースを延長し、2.7リッターのV6エンジンを積んだ、7人乗りの「グランドエスクード」を発売。 北米でも「XL-7」の名で販売されました。 ▲グランドエスクード前期 スズキとしては意欲的なモデルだったものの、全長4640mm×全幅1780mmというボディサイズは、パジェロや「ランドクルーザープラド」に近く、7人乗りの4WD車を求める層にとって、あえて選ぶ理由に乏しかったのも事実。 マイナーチェンジで内外装の大幅なデザイン変更を行うものの、手を加えれば加えるほど“エスクードらしさ”から遠ざかってしまうという、ジレンマを抱えることになっていきました。 ▲グランドエスクード後期 そしてエスクードは、2005年に3代目へとフルモデルチェンジ。 それまでのラダーフレーム構造から、ビルトインラダーフレームというラダーフレームとモノコックの中間的な構造へと成り立ちを変え、スタイリングも初代に立ち返ったようなシンプルなデザインへと、時代のニーズにあった姿形へと生まれ変わります。 2023年現在、販売されているエスクードは2015年に登場した4代目で、こちらはFF(前輪駆動)ベースのモノコック構造に。 ハイブリッド仕様も用意し、グローバルで展開されています。 試行錯誤の中で生まれた必然 1997年に登場した2代目エスクード。 そのスタイリングやメカニズムを深く見ていけば、「よく考えられたクルマ」であることは明らかです。 それでも、どこか中途半端な存在で終わってしまった要因の多くは、発売のタイミングが遅きに失したからでしょう。 たしかに、スタイリングに初代ほどのインパクトはないし、内装は凡庸で、RAV4をはじめとしたライバルを圧倒するものでなかったことは否めません。 でも、2代目エスクードとして考えると、この形は必然だったと思わざるを得ないのです。 ▲3代目エスクード ジムニーが先代JB23を挟んで現行のJB64で突き抜けたように、ヒット作の次のモデルは難しく、迷車化しがちなタイミングというはあるもの。 仮に自分がスズキのエンジニアで、「エスクードの2代目を作れ」と命じられたら、初代をまっとうにアップデートした同じようなクルマを企画したことでしょう。 初代ほどのインパクトは残せなかったとしても、やはりこの2代目エスクードなくして、3代目以降へと名を残すバトンはつなげなかったはず。 試行錯誤の中で生まれ、モデルライフのなかでも試行錯誤を繰り返し、21世紀へとバトンとつなぐ。 1990年代ならではの迷車性が、ここにあります。 [ライター・木谷 宗義 / 画像・スズキ]

「房走祭」に世界の名車が500台集合!「THE MAGARIGAWA CLUB」がグランドオープン

アジア初の会員制ドライビングクラブとして、コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドが建設を進めていた「THE MAGARIGAWA CLUB」(ザ・マガリガワクラブ)がついに完成。 2023年7月29日と30日には、グランドオープニングイベントとして「房走祭」が開催された。 この「房走祭」のイベント初日に、筆者も車輌展示を兼ねて参加したので、その様子をシェアしてみようと思う。 「THE MAGARIGAWA CLUB」とは? コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドが運営する「THE MAGARIGAWA CLUB」は、千葉県南房総市に開業した会員制ドライビングクラブ。 せっかく高性能スポーツカーを買っても、その性能を存分に発揮できない状況にフラストレーションを感じていたユーザーは少なくないはず。 この施設はスポーツカーを存分に走らせたいユーザーにとってはたまらない施設となっている。 全長3.5kmのコースは、800mのストレートに加え、上り20%、下り16%勾配という峠道のような区間もあり、コーナー数は22。 標高差は実に250mというユニークさ。 F1サーキットの設計で知られるTilke Engineers & Architectsによるコースデザインは、地形を最大限に活かしたもの。 世界でも例を見ないプライベートサーキットとなっている。 イベントへのご招待 筆者も「一度愛車を走らせてみたい!」と思ったものの、入会費は正会員で3600万円といわれていた。 そのためまったく縁のない話と感じ、それ以来自分のアタマからは完全に抜け落ちていた。 そんなある日、一通のメールが届いた。 それは以前、筆者の愛車であるシトロエン BX 4TCの撮影でご一緒した方からのメールだった。 驚いたのはその内容。 なんと「THE MAGARIGAWA CLUB」のオープニングイベントである「房走祭」で車輌展示をしませんか?というお誘いだった。 訊けば、「ヒルクライムドライブ」としてコースを実際に走行できるとのこと。 しょせん夢物語だと思っていたスポーツ走行が現実になるとはまったく想像していなかったので、まさに思ってもいない朗報だった。 ただ、ひとつだけ問題があった。 うちのクルマは車検切れのため、現地まで自走できないのだ。 せっかく良いオファーをいただいたのに、なんという不甲斐なさ。 「あぁ、なんてことだ!」と、天を仰いだのはいうまでもない。 仕方ないので正直に事情をお話して、お断りすることにした。 すると、なんと積載車についても対応してもらえるとのこと。 敷地内の走行についてはなんら問題はないので、これなら参加できるかもしれない。 そこで「旧車王ヒストリア」のライター仲間でもある、旧知の中込健太郎さんに連絡。 すると、その日は予定が空いているとのこと。 そこで中込さんの積載車でうちのクルマを運搬し、私も同乗して現地入りすることにした。 予想を超越した天上界 2023年7月29日のイベント当日、予定通り中込さんの積載車に車輌を積み、現地へ向かった。 中込さんと筆者はクルマの趣味が似ていていることもあり、アクアラインの渋滞がまったく気にならないほどクルマトークが炸裂。 あっという間に到着した。 東京都心から約1時間という触れ込みは、確かにその通りだった。 のどかな田舎道を進んだ先に突然現れた「THE MAGARIGAWA CLUB」は、まさに山を開拓して整備された途方もない施設だった。 入口の先で積載車から車輌を降ろし、シトロエン BX 4TC単体で頂上のクラブハウスを目指す。 コースに沿って走る側道は、途中まではなだらかな上り坂が続くものの、最後の急坂セクションがすごい。 うちのシトロエン BX 4TCは、フラットな燃料タンク形状のため急坂で燃料が途切れがちになる。 そんなクルマにとっては鬼門といえる急勾配だ。 この時点でコース走行に若干不安を感じてしまった。 そんな急勾配をなんとかクリアしてクラブハウスに到着すると、そこには別世界が広がっていた。 クラブハウスの周辺には車輌展示を行うクルマたちが受付のため多数集まっていた。 驚いたのはそのラインアップ。 まず、フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレンは当たり前。 都内でメルセデスやBMWを見るような感覚だ。 もちろんポルシェもRS系しかいないような感覚。 さらにポルシェ 959とかジャガー XJ220のような、レアモデルが普通に集まっている。 日本車もホンダ NSX-R、日産 GT-R NISMO、トヨタ・メガクルーザーといったクセの強い車種ばかり。 あまりにも刺激が強すぎて、朝イチの時点で感覚が麻痺してしまった。 幸いなことに、以前取材させていただいたメルセデス・ベンツ 190E 2.5-16 Evolution IIにお乗りのGさんのグループと一緒になった。 グループBとグループAエボリューションモデルというホモロゲモデルの並びが実現し、ようやくアウェイ感から脱することができた。 心強い仲間の存在は本当に重要である。 レアな車輌と同じくらい驚いたのがスタッフの運転スキル。 受付を済ませたら、参加者はクラブハウス内に移動。 あとは自分のコース走行の順番が来るまでゆったり飲食をしながら待つという趣旨だった。 そのため、車輌はスタッフがコース内の駐車位置まで運ぶという、ホテルのバレーパーキングのようなサービスを行っていた。 車輌を動かすスタッフは、トランスミッションの操作も駐車ブレーキの解除方法も1台1台異なるクルマをスイスイと動かしていく。 ハイドロニューマティック・サスペンションを備えるうちのBX 4TCも、車高が完全に上がってから移動させていた。 1台数億円クラスの車輌も珍しくないなか、ビビったり操作に戸惑ったりするスタッフが皆無だったことに驚いた。 いったい事前にどんなトレーニングを受けてきたのだろうか? 他人に愛車を預けることに抵抗感のある参加者も少なくなかったはずだが、このオペレーションを見たら、大切な車輌を安心して預けられると納得したことだろう。 ホテルのようなホスピタリティ あまりにも刺激的な個体が多すぎて完全に麻痺してしまったので、クラブハウス内でゆっくり心を落ち着かせることにした。 しかし、その目論見は見事に裏切られた。 クラブハウス内も見どころ満載だったのだ。 なかでも1階のテラス席は、コースを走るクルマを見ながらソファでゆったりとした時間が過ごせる至福の空間。 エグゾーストノートを聴きながらまったりできるこのエリアは、何時間でもいられそうだ。 そして通常は正会員限定となるエリアも一部が開放され、バーラウンジではシャンパンが振る舞われていた。 しかし、運転を控えているため、シャンパンの優雅な泡立ちを横目に、ウィルキンソンの辛口ジンジャエールでやり過ごさなければならないのは本当に辛い。 このときはさすがにコース上での運転を恨めしく思った。 刺激的なサーキットタクシー そうやって施設見学をしているうちに、いよいよコース走行の順番となった。 まずはクラブハウスからコース内にあるトランスポーターのドライバーホスピタリティに移動。 そこでブリーフィングを受けたのちに自分のクルマに乗り込み、コースを1周するというものだった。 ちなみにコースへの移動はBMWとアルファードによるシャトルのみ。 コース内の移動は、タイの3輪タクシーとして知られる「トゥクトゥク」が担っていた。 よく見ると、ドライバーホスピタリティの前ではサーキットタクシーの乗車体験が行われていた。 これはラ・フェラーリ、ランボルギーニ・シアン FKP37、ランボルギーニ・チェンテナリオ・ロードスター、マクラーレン P1といった、超弩級のスポーツカーに同乗してサーキット体験ができるというもの。 乗車できたのは、一部のゲストと来場チケットで入場して当選した方のみだったので、残念ながら体験できず。 見た目にはかなりのハイスピードで周回していたので、機会に恵まれた人は相当に刺激的な体験だったことだろう。 愛車でヒルクライム体験 いよいよメインイベントのコース走行のときが来た。 駐車位置からヒルクライムのスタート地点までは、コース内をゆっくり走って周りのクルマたちを確認する。 すると、受付では見かけなかったモデルたちがたくさん並んでいることに気づいた。 「これらのクルマたちの総額は、ちょっとした国の国家予算に匹敵するのではないだろうか」と思いながら、白昼夢のような光景にまたもやアタマが真っ白になる。 そんな刺激的なクルマたちに目を奪われているの束の間、いよいよスタート地点へ。 1台1台間隔を空けてスタートするので、自分のペースでリラックスして走行できるのはありがたい。 コース脇にはギャラリーの方々もたくさんいるので、少し頑張ってスタートしてみた。 最初はほぼ直線が続き、最初の右コーナーを抜けると、そこからヒルクライム区間。 序盤の勾配はキツくないので比較的ハイスピードでクリアできるが、問題は最後の20%勾配。 連続するコーナーを抜けていくと、目の前に絶壁のように現れるのだ。 「燃料供給が途切れませんように!」と願いつつ慎重にアクセル操作をして、急坂をなんとかクリアすることができた。 しかし、ホッとしていたのも束の間、ふと後ろをみると筆者のあとにスタートしたアルファ ロメオ ジュリエッタ・スパイダーがすぐ背後に迫っていた。 再びペースを上げて後半のコーナーをクリアしたが、本当にあっという間の走行体験だった。 走行した印象は、かなり攻略し甲斐のあるコースということ。 特に後半のヒルクライムセクションからクラブハウス前の区間はアップダウンとブラインドコーナーの連続で、走り込むことでタイムアップにつながる印象を受けた。 街中で運動不足気味のスポーツカーはもちろん、サーキット専用車などは持てるパフォーマンスを存分に発揮することができるはず。 「THE MAGARIGAWA CLUB」では車輌保管サービスもおこなっているので、ここにサーキット専用車を置き、好きなタイミングに走らせるような環境を実現できる方にとっては、極上のスポーツドライビングが愉しめるだろう。 クルマ好きの聖地に コース走行後に改めて展示車輌を観に行ったところ、アメリカ車を含む世界の名車たちが幅広いカテゴリーで展示されていたことに気づいた。 コース走行をしない展示車輌も少なくなかったので、このイベントのために多くの方々が協力したことは想像に難くない。 これまで貴重なクルマたちの海外流出が止まらない状況を見てきただけに、ここに集まったクルマたちに大いに勇気付けられたのも事実。 これだけの車種が集まるイベントが実現できるということは、日本のクルマ好きパワーはまだまだ健在ということ。 もちろん「THE MAGARIGAWA CLUB」自体は、一部の限られたメンバーのための施設であることはいうまでもない。 しかし、このようなイベントを定期的に開催することで、走る人も観る人も楽しめる「クルマ好きの聖地」となることを願いたいものだ。 [ライター / 北沢 剛司 画像 / 北沢 剛司、中込健太郎]

1990年代名車&迷車烈伝Vol.07 スズキ「ワゴンRワイド」たった2年しか作られなかった新ジャンルの開拓車

1位:トヨタ「ヤリス」16万8557台2位:トヨタ「カローラ」13万1548台3位:日産「ノート」11万113台4位:トヨタ「ルーミー」10万9236台――。 これは、2022年の乗用車新車販売台数ランキングの上位4位(自販連調べ)。 このランキングで注目したいのは「ルーミー」です。 なぜ「ワゴンRワイド」の記事でルーミーを……と思うかもしれませんが、もう少しお付き合いください。 ▲ワゴンRワイド(1997年) 実は、このランキングのヤリスとカローラの販売台数には、SUVの「ヤリスクロス」と「カローラクロス」が含まれています。 つまり、「単一ボディで」の販売台数を考えれば、実質的な2022年のトヨタナンバーワンはルーミーなのです。 ルーミーは、「軽自動車ではないハイトワゴン」としてヒットしているわけですが、ここからやっとスズキ車の話へとつながっていきます(お待たせしました)。 何を隠そう、この「軽自動車ではないハイトワゴン」というジャンルを開拓したのは、ルーミーではなく、それよりも早く発売していたスズキ「ソリオ」。 さらに、その源流を辿ると1997年に誕生した「ワゴンRワイド」に行き着くのです! ▲トヨタ ルーミー(2020年) ■ワゴンRを180mmワイドにしたボディ 外観からもネーミングからも「ワゴンR」の登録車版だということがよくわかる、ワゴンRワイド。 このクルマが登場した1990年代中盤は多種多様なワゴンが登場した時代で、ホンダのクリエイティブムーバー「ステップワゴン」「S-MX」、トヨタ「ラウム」「カローラスパシオ」、日産「キューブ」、マツダ「デミオ」……と、個性豊かなモデルが続々と生まれていました。 そんな中で、小さなクルマを得意とするスズキが黙っているわけにいかず(と思ったかどうかは定かではありませんが)、大ヒット作となったワゴンRのイメージとメカニズムを用いて、新ジャンルのコンパクトワゴンとして発売したのが、ワゴンRワイドです。 ▲初代ワゴンR RR(特別仕様車 1998年) スタイリングは、その名の通り「ワイドなワゴンR」そのもの。 実際にヘッドライトやフェンダー、ドアといったサイドパネルはワゴンRのものを流用して、ワゴンRのイメージ踏襲と低コストでの開発を上手に両立したといえます。 105mm長くなった全長はバンパー形状によるものですが、車幅はなんと180mmも拡幅され(それでも1575 mm)、軽自動車とはまったく異なるアピアランスに。 さらに、フェンダーモールや幅広のサイドモールを標準装着することで、「アストロ」コンバージョンのようなカスタム感と楽しさを感じさせるスタイリングとしていました。(バンパーやフェンダーモールが黒の素材色となる低グレード、75.8万円も存在) ▲ワゴンRワイドのインテリア インパネなどのインテリアデザインも、軽自動車のワゴンRが道具っぽさを全面に押し出した直線的なデザインなのに対し、ワゴンRワイドでは曲線的な乗用車ライクな形状として差別化。 また、登録車のため、4人乗りのワゴンRと異なり、5人乗りとなっているのも特徴です。 プラットフォームは、ワゴンRのものをベースに新規開発したもの。 パワートレインも新開発で、オールアルミの1.0リッターガソリンエンジン(K10A型)を搭載。自然吸気とターボ(リッター100馬力!)、5速MTと4速AT、2WDと4WDが用意されるワイドラインナップでした。 ■「ワゴンRワイド」の名は2年で改称へ コストとのバランスを図りながら、「コンパクトな5人乗りワゴン」という新ジャンルに挑戦したワゴンRワイド。 実のところ、大ヒットといえるほどの存在にはなりませんでしたが、従来からのスズキユーザーを中心に、一定の販売数を得ることに成功します。 しかし、わずか2年後の1999年フルモデルチェンジ、さらに「ワゴンR+(プラス)」へと名称変更することとなりました。 その理由は、国内視点で見れば、1998年の軽自動車規格の改定により、ワゴンRがフルモデルチェンジを実施したため。 ▲ワゴンR+(1999年) ワゴンRの車幅拡幅(1400mm→1480mmに規格改定)に加え、デザインチェンジと歩調を合わせる必要があったからです。 本家ワゴンRが新しくなったのに、その上級車種が古いままで魅力は半減してしまいます。 もうひとつの理由は、グローバルカーとしての役割を担うようになったこと。 独・オペルと英・ボクスホールで「アギーラ」として、欧州で販売されるようになったのです。(インド版は軽自動車ベースでスタート) ワゴンRワイドは、業界再編や業務提携が加速した1990年代の混沌に巻き込まれたクルマ……というとネガティブに聞こえてしまいますが、「ワイドなワゴンR」というサイズ感は欧州で重宝され、別の道を歩んで行くことになったというのが真相でしょう。 ▲2代目オペル アギーラ(2008年) その後、欧州では「スプラッシュ」が誕生し、2代目アギーラはこのスプラッシュがベースとなります。 ■わずか1年半でまたまたネーミングチェンジ その後、日本国内ではどうなったのか? なんとワゴンR+はわずか1年半ほどで、またもや名称変更を行います。 2000年12月のマイナーチェンジで、「ワゴンRソリオ」になったのです。 現在まで続く「ソリオ」の名が誕生したのが、このときというわけ。 ▲ワゴンRソリオ(2000年) 標準車こそ欧州テイストのデザインが踏襲されましたが、先に軽自動車版ワゴンRに登場していた「RR(ダブルアール)」に似たカスタムテイストのグレードも登場。(シボレー「クルーズ」という兄弟車も誕生しました) このカスタム路線のほうが、日本に市場にはあっていたのでしょう。 “ソリオ路線”が中心となり、2005年のマイナーチェンジでワゴンRの冠が取れ、スズキ「ソリオ」が正式名称に。 そして、2010年に現在の細い2本のAピラーと持つソリオが誕生します。 ▲ソリオ(2010年) ■20年後を予見した名車性 「ワゴンRワイド」→「ワゴンR+」→「ワゴンRソリオ」→「ソリオ」 ……と、短いスパンの中でこんなにも名称変更を繰り返した一連の「大きなワゴンR」シリーズは、間違いなく迷車ですが、なかでもわずか2年しか生産されなかった、初代ワゴンRベースのワゴンRワイドは迷車の中の迷車。 でも、こう考えてみるとどうでしょう。 ▲ワゴンRワイド マイナーチェンジモデル(1998年) 名前やキャラクターを変え、迷走しながら自らの存在感を追求し続けたという点では、名車とは言えないかもしれません。 ですが、今のルーミーの人気ぶりに見る「小さなハイトワゴン」というコンセプトをいち早くカタチにしたという点で、ワゴンRワゴンに名車性を見出せるのではないでしょうか? [画像:スズキ / ライター:木谷 宗義]

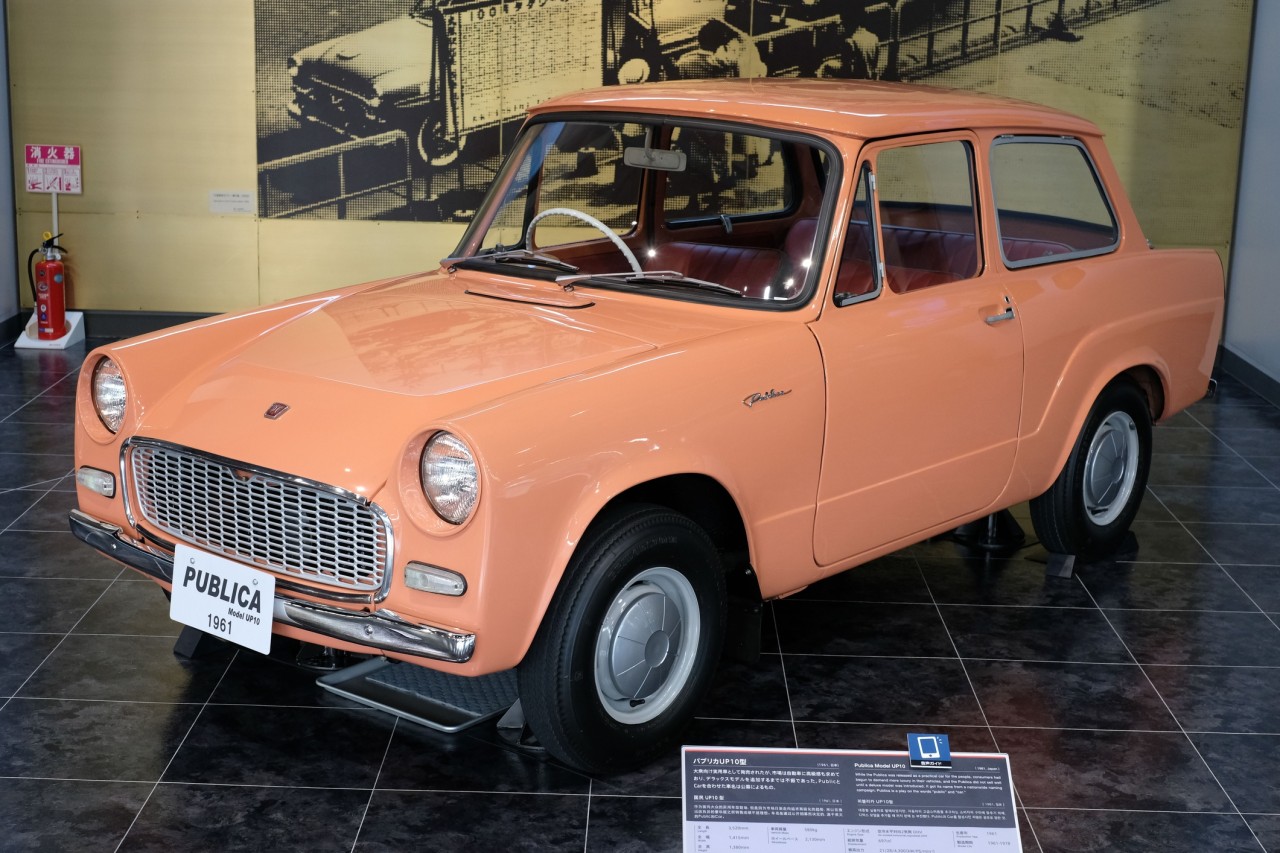

名車ヨタハチにもつながった大衆車パブリカ! トヨタが新たな時代を切り拓いたモデルを徹底紹介

勤労者でも手の届く大衆車パブリカ。発売時に搭載されたエンジンはわずか0.7Lながら、十分な居住性を確保した本格的な乗用車でした。また、大衆車のパブリカは、実は対局にあるスポーツカーのトヨタ スポーツ 800に繋がったモデルでもあります。パブリカの成功がなければ、名車「ヨタハチ」は生まれなかったかもしれません。 一部の高所得者層しか所有できなかった自動車を、多くの国民の手の届くものにしたパブリカの開発背景、そしてスポーツ 800に繋がったパブリカスポーツについて紹介します。 トヨタ初の大衆車パブリカ トヨタ初の大衆車のパブリカは、走行性能や居住性、ネーミングまでとことん「大衆」を意識して開発されました。しかし、当時の技術力でコンパクトかつ安価ながら実用性の高いクルマを開発するのは、トヨタといえども多くの苦労があったようです。 そんなパブリカの開発背景とコンセプトを振り返ってみましょう。 国策に呼応して誕生した本格大衆車 パブリカの登場した1961年は、高度経済成長期にさしかかり国民が豊かさを享受し始めていた時代でした。1955年に当時の通商産業省から発表された「国民車構想」に呼応する形で、トヨタはこれまでのラインナップにない大衆車の開発へ踏み切ります。発売当時のカタログには「本格的大衆乗用車」と記載され、自動車が特別なものでなくなる新時代の幕開けを予感させました。 搭載された水平対向エンジンは、0.7Lながら28psを発揮。当時としても高性能車には見劣りする出力ですが、わずか580kgにまとめられたボディを最高時速110km/hまで加速させる技術力は驚くべきものでした。 名前の決め方や意味もコンセプトに合っていた トヨタ初となる大衆車の名称は、公募で決定されました。110万通近くあった応募総数からも、多くの人が大衆車へ寄せた期待の高さがうかがえます。 最終的に選ばれた「パブリカ」の由来は「Public」と「Car」を合成した造語で、「国民から愛されるクルマ」という意味を込めて名付けられました。 名前を公募で決めること自体、「このクルマはみなさんのもの」というメッセージ性を感じる取り組みです。また、「世間」や「民衆」を意味する「Public」という言葉を含め、車名だけをとってみても大衆車というコンセプトを的確に表現していました。 大衆車として運転のしやすさや居住性にこだわった 当時の軽自動車や小型車のほとんどは、構造が単純なRR(リアエンジンリアドライブ)レイアウトでした。しかし、パブリカはFR(フロントエンジンリアドライブ)レイアウトを採用。直進安定性の問題や不安定な挙動になりやすい特性をもつRRではなく、FRとすることで運転のしやすさを追求しました。 大衆車としてもう1つこだわったポイントが、広い車内空間による居住性の向上です。しかし、コンパクトFRでの居住性の確保は簡単ではありませんでした。縦置きによるエンジン設置スペースの問題、プロペラシャフトの車底部通過による車内空間の圧迫、後輪にはデフなどの駆動装置も搭載するため後席の設計にも制限が発生するからです。 それでも、トヨタはFRにこだわって課題の解決に取り組みます。軽量コンパクトな水平対向2気筒エンジンの選択やプロペラシャフト搭載位置を限界まで下げるなど、可能な限りの技術と工夫を詰め込んでパブリカは開発されました。 名車ヨタハチにつながったもう1つのパブリカ パブリカ発売の翌年1962年には、高性能化を図ったコンセプトモデル「パブリカスポーツ」が全日本自動車ショー(現在の東京モーターショー)に出展されます。ベースはパブリカだったものの、大衆車としての使い勝手にこだわって開発されたパブリカとは異なり、クルマとしての性能を徹底的に追求したモデルでした。 性能面を突き詰めたコンセプトモデルだったため、このまま発売されることはありませんでしたが、後に発売されるトヨタ スポーツ 800、通称「ヨタハチ」の開発に繋がります。先鋭的なスタイリングが特徴的なもう1つのパブリカ、「パブリカスポーツ」についてみていきましょう。 戦闘機を思わせる先鋭的なスタイリング パブリカスポーツ最大の特徴は、戦闘機・キャノピーを連想させるスライド式のルーフ開閉システムです。乗員が乗降時に、サイドウィンドウとリアウィンドウを含むアッパーボディ全体が後方へスライドするユニークな仕組みでした。 スライド式ルーフは、単に見た目のインパクトを演出するためではありません。走行性能の向上という面で、大きな意味をもっていました。左右にドアの開口部がないため、剛性面で圧倒的に有利な構造です。しかも、二重鋼板構造で内部に発泡ウレタンを注入し、軽量かつ高剛性という相反する2つの性能を実現しました。 快適性という意味では乗り降りしづらい形状ですが、高い走行性能を実現するというコンセプトがわかりやすく表現されたデザインだといえます。 ヨタハチと同様にツインキャブを装備したエンジン パブリカスポーツのエンジンは、パブリカと同様の水平対向2気筒をベースとしています。しかし、ツインキャブなどのチューニングが施され、38ps/5,500rpmを発揮。最高速度は、パブリカを大きく上回る150km/hを記録しました。 スポーツ 800ではさらに性能が高められますが、1965年に発売される3年前にも関わらずエンジンがほぼ完成の域に達していたのは驚くべき事実といえるでしょう。 ヨタハチ発売後に登場したパブリカ スーパー 1967年には、スポーツ 800と同型のエンジンを搭載したパブリカ スーパーが登場しました。特徴的なスタイリングは再現されなかったものの、1962年に発表されたパブリカスポーツを5年越しに実現した形です。 パブリカは発売後も意欲的に改良され続けた 大衆車として成功したパブリカですが、実は最初のモデルは目標販売台数に届きませんでした。実用性を追求しすぎた結果内外装が質素だったためです。そこで、トヨタはデラックス仕様の投入、ボディデザインの変更、エンジンサイズの拡大と意欲的に開発を続けます。 結果的に、パブリカには初代だけでも複数の仕様とグレードが誕生しました。中古車で購入する際は、年式だけでなく仕様など細かい点もしっかりと確認しましょう。 また、手元のパブリカを売却する際は、状態だけではなく仕様もしっかりと評価してくれる旧車専門業者への問い合わせをおすすめします。初代パブリカの生産終了は1969年と50年以上も前であるため、当時の情報を元に正しく判断できる業者は多くありません。また、流通の少ないクルマのため、最悪の場合買い取ってもらえない可能性も考えられます。パブリカはトヨタのみならず、日本の自動車文化にとっても貴重なクルマです。売却を検討する場合は、旧車の取り扱いに慣れた業者に相談しましょう。 ※経過年数などは2023年7月執筆当時